Способ выведения секрета с полным разрушением железистых клеток

Эпителии, обладающие способностью вырабатывать секреты или инкреты, называются железистыми. Они являются основным тканевым компонентом желез. Например, эпителии кожного типа дают производные в виде потовых, сальных, слюнных (серозных, слизистых), молочных, слезных желез.

Клетки эпителия желез — гландулоциты — весьма разнообразны по размерам, форме, ультраструктуре. Они вырабатывают секреторные продукты различного химического состава. В гландулоцитах происходят следующие процессы: 1) поступление исходных для синтеза продуктов, 2) синтез секрета, 3) созревание секрета и формирование секреторных гранул, 4) накопление секрета, 5) выведение секрета. Периодические структурно-функциональные изменения секреторной клетки в процессе ее секреции называют секреторным циклом. В зависимости от способа выделения секрета различают следующие типы секреций: мерокринная секреция, при которой выход секрета из клетки происходит без повреждения плазмолеммы; апокринная секреция — выход секрета осуществляется путем отрыва выростов с секретом от апикальной поверхности клетки и голокринная секреция, когда образование секрета связано с апоптозом, разрушением клетки при явлениях пикноза ядра и жирового перерождения цитоплазмы.

Физиологическая регенерация эпителиев

Физиологическая регенерация — обновление клеток в составе эпителиальных тканей в процессе их нормального функционирования. Это динамический процесс, включающий как разрушение клеток, так и их репродукцию. Эпителиальные клетки сравнительно быстро изнашиваются, так как они испытывают значительное влияние внешних факторов в связи с тем, что большинство этих тканей занимает пограничное положение. Эпителии, как правило, обладают хорошо выраженной регенерационной способностью, выработанной в процессе эволюции, и относятся к обновляющимся тканям. В эпителиях клеточное обновление происходит за счет митотического деления камбиальных клеток.

Однако следует подчеркнуть, что каждая разновидность эпителиев характеризуется специфическими особенностями пролиферации, локализации камбиальных клеток и закономерностями дифференцировки и интеграции клеток.

Понятие «ткани внутренней среды» объединяет разнообразные по строению и функциям ткани, которые не граничат с внешней средой и полостями внутренних органов. Термин этот нельзя считать вполне удачным, так как внутреннюю среду организма образуют не только кровь, соединительные и скелетные ткани, но и различные эпителии в составе внутренних органов, мышечные ткани, а также ткани нервной системы. Поэтому целесообразно включить в данную группу только те ткани, которые по своим основным физиологическим свойствам создают внутреннюю среду для метаболических реакций, обеспечивают постоянство состава внутренней среды организма, выполнение защитных функций организма.

В первую очередь это относится к системе крови и некоторым разновидностям соединительной ткани. Все указанные ткани являются производными мезенхимы. Другие производные мезенхимы — соединительные ткани с выраженной опорно-механической функцией и гладкая мышечная ткань вместе с мышечными тканями иного происхождения будут рассмотрены в следующей главе.

Для большинства производных мезенхимы характерны следующие общие признаки: аполярность клеток, богатство межклеточным веществом, выполнение защитных и трофических функций. Кроме того, структурные элементы ткани находятся в тесном взаимодействии с кровеносными сосудами

Источник

6.4.Классификация желез по способу выведения секрета

Кратко: По тому, как происходит секреция, различают 3 типа:

Мерокриновый (эккриновый) — клетки, выделяя секрет, сохраняют свою целостность (слюнные железы.)

Апокриновый — выделение секрета сопровождается частичным разрушением апикальных отделов секреторных клеток (молочные железы)

Голокриновый — выделяя секрет, клетки полностью разрушаются (сальные железы)

Подробнее: Выделение секрета из клетки. Может происходить по

Мерокриновому гранулы небольших размеров, цитолемма не разрушается, происходит по типу обратного пиноцитоза. Так работает большая часть желез: практически все потовые железы, железы желудка и кишечника.

Апокриновому так секретируют молочные и крупные потовые железы располагающиеся в области лба, подмышечных впадин (такой тип секреции встречается не всегда, а только в определенные периоды или возрасте).

Микроапокриновый гранулы секрета крупные по размеру, при выделении секрета отрываются микроворсинки.

Макроапокриновый при этом типе секреции полностью отрывается верхушка клетки.

Голокриновому консистенция секрета такова, что клетка полностью разрушается и секрет, как в контейнере выбрасывается наружу. Такой вид секреции характерен только для сальных желез кожи, имеющих альвеолярную форму со слабо разветвленным секреторным отделом, выводной проток не ветвится и открывается в воронку волоса. В таких железах на базальной мембране располагаются мелкие ростковые клетки.

6.5.Классификация желез по химической природе секрета

Кратко: По природе секрета экзокринные железы подразделяются на

Смешанные (белково-слизистые). В них секретируются и белковый, и слизистый секрет:

либо в разных клетках смешанных концевых отделов.

Подробно: Секрет, выделяемый железами может иметь белковый и серозный характер. Железы, выделяющие муцины, называются слизистыми (подъязычная железа). Секрет может иметь смешанный характер белково-слизистый. Секреторные отделы состоят из разных клеток белковых и слизистых (поднижнечелюстная железа). Она имеет дольчатое строение, где имеются несколько выводных протоков, которые выстланы однослойным эпителием и содержат миоэпителиальные клетки. Вставочные протоки, сливаясь образуют исчерченные, из слияния исчерченных образуются внутридольковые, из внутридольковых междольковые, которые формируют общий выводной проток, который выстлан многослойным эпителием. Секреторные отделы могут быть чисто белковыми, в которых секреторные клетки имеют конусовидную форму, ядро, хорошо выраженные органеллы и в апикальной части гранулы секрета. Снаружи от секреторных клеток располагаются ядра миоэпителиальных клеток. В смешанных секреторных отделах центральную часть занимают крупные светлые слизистые клетки, ядра которых сморщиваются и имеют неправильную форму, прижимаются к базальной мембране. Кроме слизистых, располагаются белковые клетки (видны в виде полулуний), которые имеют такое же строение, как и клетки белковых отделов. Также кнаружи имеются миоэпителиальные клетки. Между секреторными отделами и выделительными протоками располагаются прослойки соединительной ткани с кровеносными сосудами. Регенерация такая же высокая, как и у эпителиальных пластов.

Источник

Быков- гистология( общая)

являющиеся самостоятельными анатомически оформленными органами (например, крупные слюнные железы, печень, поджелудочная железа, щитовидная железа и др.);

3) по расположению (относительно эпителиального пласта) — на эндоэпителиальные и экзоэпителиальные, т.е. лежащие в пределах эпителиального пласта или вне его, соответственно (см. рис. 5-16). Большинство желез относится к экзоэпителиалъным;

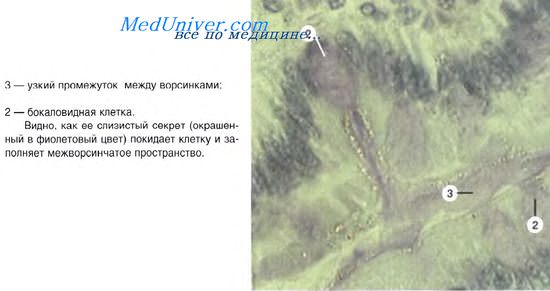

Рис. 5-16 . Классификация экзокринных желез в зависимости от количества клеток, входящих в их состав, и расположения по отношению к эпителиальному пласту. 1 — одноклеточные эндоэпителиальные железы (бокаловидные клетки); 2 — многоклеточная эндоэпителиальная железа (слизистой оболочки полости носа); 3 — многоклеточная экэоэпителиальная железа (слизистой оболочки трахеи или бронхов).

3) по месту (направлению) выведения секрета — на эндокринные

(выделяющие секреторные продукты, называемые гормонами, в кровь) и экзокринные (выделяющие секреты на поверхность тела или в просвет внутренних органов);

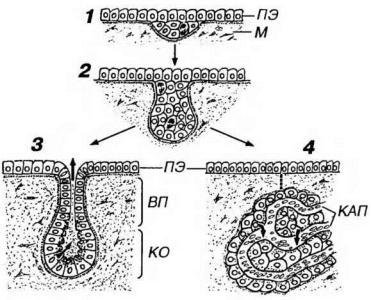

4) по механизму (способу) выведения секрета (рис. 5-17) – на мерокринные (без нарушения структуры клетки), апокринные (с отделением в секрет части апикальной цитоплазмы) и голокринные (с полным разрушением клеток и выделением их фрагментов в секрет). В организме человека большинство желез относится к мерокринным; апокринных желез немного (например, часть потовых и молочные), к голокринным относятся лишь сальные железы. В клетках некоторых желез выведение секрета осуществляется одновременно двумя механизмами — апокринным и мерокринным.

5) по химическому составу вырабатываемого секрета – на белковые

(серозные), слизистые, смешанные (белково-слизистые), липидные и др. Характеристики (5) и (6) используются преимущественно в отношении экзокринных желез.

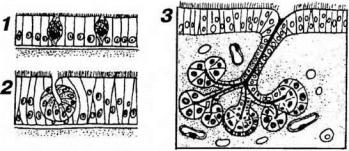

Рис. 5-17. Классификация экэокринных желез в зависимости от механизмов выведения секрета из гландулоцитов. 1 — мерокринная железа (секреция осуществляется без нарушения структуры клетки): секреторные продукты, накопившиеся в гранулах, выводятся из клеток после слияния мембраны гранул с плазмолеммой апикальной части клетки; 2 — апокринная железа (секреция осуществляется с отделением в секрет части апикальной цитоплазмы, содержащей накопленный секреторный продукт). Под рисунками концевых отделов показаны железистые клетки, захватывающие вещества, необходимые для синтеза секрета, из капилляров (КАП) и выделяющие готовые продукты механизмами мерокринной или апокринной секреции, соответственно; 3 — голокринная железа (секреция осуществляется с полным разрушением клеток и выделением их фрагментов в секрет). Убыль зрелых клеток вследствие цитолиза уравновешивается активным размножением камбиальных клеток, расположенных на базальной мембране.

Эндокринные железы (железы внутренней секреции) продуцируют гормоны — вещества различной химической природы, циркулирующие в крови в низких концентрациях и обладающие высокой биологической активностью. Эндокринные железы имеют различное строение и уровень организации — от одноклеточных (элементы диффузной эндокринной системы) до сравнительно крупных органных образований (например, щитовидная железа, надпочечники, гипофиз, эпифиз). Синтезированные клетками эндокринных желез продукты (гормоны) выводятся через базальный полюс клетки-, выводные протоки в таких железах отсутствуют.

Экзокринные железы вырабатывают разнообразные по химической природе и функциональному значению секреты и так же, как и эндокринные железы, различаются по строению и уровню организации. В экзокринных железах выделяют (1) концевые (секреторные) отделы и (2) выводные протоки.

1. Концевые (секреторные) отделы состоят из железистых клеток,

которые продуцируют секрет. В некоторых железах, образованных эпителиями эпидермального типа (например, потовых, молочных, слюнных), концевые отделы помимо железистых клеток содержат особые отростчатые миоэпителиальные клетки — видоизмененные эпителиоциты с развитым сократительным аппаратом. Миоэпителиальные клетки своими отростками охватывают снаружи железистые и, сокращаясь, способствуют выведению секрета из концевого отдела.

2. Выводные протоки связывают концевые отделы с покровными эпителиями и обеспечивают выделение синтезированных продуктов на поверхность тела или в полость органов. Как правило, их клетки не обладают секреторной функцией, хотя могут влиять на конечный состав выводимого секрета, в частности, изменяя содержание ионов и воды (например, в потовых и слюнных железах). Мелкие протоки отдельных желез могут содержать миоэпителиальные клетки (в тех случаях, когда они имеются в концевых отделах). Во многих крупных железах выводные протоки образуют сложную систему, различные участки которой выполняют специализированные функции

и обладают неодинаковым строением.

Разделение на концевые отделы и выводные протоки затруднено в некоторых железах (например, желудка, матки), так как все их клетки обладают свойствами секреторных.

Морфологическая классификация экзокринных желез основана на структурных признаках их концевых отделов и выводных протоков. Железы подразделяются (рис. 5-18):

1) по форме концевых отделов — на трубчатые и альвеолярные (сферические); при наличии обеих форм железы называются трубчатоальвеолярными или альвеолярно-трубчатыми;

2) по ветвлению концевых отделов — на неразветвленные и разветвленные;

3) по ветвлению выводных протоков — на простые (с неразветвленным протоком) и сложные (с разветвленными протоками).

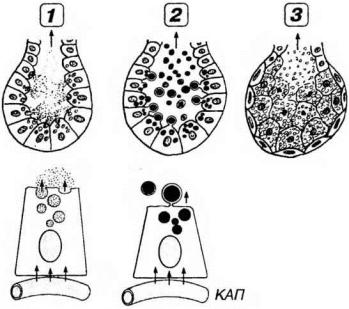

Рис. 5-18. Морфологическая классификация экзокринных желез (в зависимости от строения их концевых отделов и выводных протоков). 1 — простая неразветвленная трубчатая железа, 2 — простая неразветвленная трубчатая железа с концевым отделом в виде клубочка, 3 — простая разветвленная трубчатая железа, 4 — сложная разветвленная трубчатая железа, 5 — простая неразветвленная альвеолярная железа, 6 — простая разветвленная альвеолярная железа, 7 — сложная разветвленная альвеолярная железа, 8 — сложная разветвленная альвеолярно-трубчатая железа. КО — концевой отдел, ВП — выводной проток.

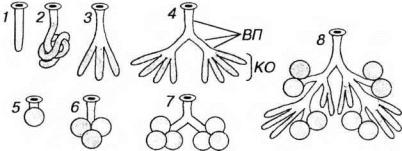

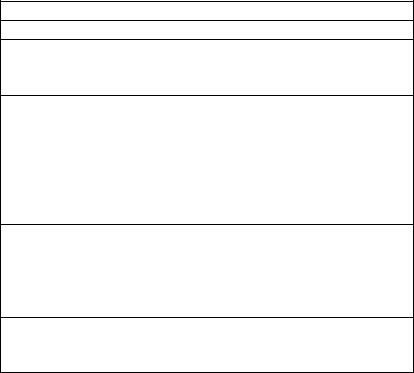

Развитие эндокринных и экзокринных желез на начальных этапах осуществляется сходным образом — путем формирования покровным эпителием тяжа, внедряющегося в подлежащую мезенхиму (рис. 5-19), которая оказывает на него индуцирующее воздействие. В дальнейшем этот тяж растет (и часто ветвится) вследствие интенсивного деления его клеток.

В экзокринных железах эпителиальные клетки, расположенные в дистальных участках этого тяжа, дифференцируясь, приобретают признаки секреторных клеток и формируют концевые (секреторные) отделы. Эпителиальные клетки проксимальной части тяжа образуют выводные протоки систему трубочек, связывающих концевые отделы с покровным эпителием в области начального формирования закладки железы.

В эндокринных железах клетки дистальной части эпителиального тяжа дифференцируются в секреторные и вступают в связь с многочисленными формирующимися сосудами; проксимальная часть тяжа разрушается, вследствие чего эндокринная железа утрачивает связь с покровным эпителием, давшим начало ее закладке. При аномалиях развития такая связь может сохраняться, а проксимальная часть эпителиального тяжа — формировать подобие выводного протока (например, известны аномалии развитая щитовидной железы, при которых она сохраняет связь с местом своей закладки

— слепым отверстием языка — посредством ductus thyreoglossus).

Рис. 5-19. Развитие эндокринных и экзокринных желез. 1 — формирование покровным эпителием (ПЭ) тяжа, врастающего в подлежащую мезенхиму (М); 2 — активный рост тяжа вследствие интенсивного деления его клеток; 3 — развитие экзокринной железы: дифференцировка эпителиальных клеток тяжа с образованием концевого отдела (КО) из его дистального участка и выводного протока (ВП). связывающего КО с ПЭ, из проксимальной части. Образующийся в КО секрет выделяется в его просвет, а далее посредством ВП — на поверхность ПЭ (стрелки); 4 — развитие эндокринной железы: дифференцировка клеток дистальной части эпителиального тяжа в секреторные и формирование ими связи с врастающими капиллярами (КАП); разрушение проксимальной части тяжа (пунктир) и потеря связи эндокринной железы с ПЭ. Синтезированный продукт (гормон) выделяется в кровь (стрелка).

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ

Соединительные ткани представляет собой группу тканей с разнообразными морфофункпиональными характеристиками, которые не граничат с внешней средой и полостями тела, образуют внутреннюю среду организма и поддерживают ее постоянство (отчего они были названы акад. А.А.Заварзиным тканями внутренней среды).

Общие признаки соединительных тканей:

(1) развитие в эмбриональном периоде из общего источника — мезенхимы, которая является полипотентным и гетерогенным зачатком. Полипотентность мезенхимы определяется образованием из нее ряда различных тканей. Гетерогенность (неоднородность) мезенхимы проявляется в неодинаковом происхождении ее клеток, которые, формируя те или иные ее участки, повидимому, уже детерминированы в направлении развития различных тканей;

(2) высокое содержание межклеточного вещества. Межклеточное вещество, являясь совокупным продуктом деятельности клеток, отражает особенности их биосинтетических процессов в различных видах соединительных тканей. В некоторых тканях оно играет функционально ведущую роль (например, в хрящевых и костных, где его прочность обеспечивает выполнение опорной функции тканей). Состав, биологические и физико-химические свойства межклеточного вещества соединительных тканей очень разнообразны — например, оно жидкое в крови и лимфе, желеобразное в слизистой ткани и твердое в костной.

Функции соединительных тканей. Наиболее общая функция всех соединительных тканей — поддержание постоянства внутренней среды организма (гомеостатическая); она включает многообразные частных функций,

к которым относятся:

1) Трофическая (обеспечение других тканей питательными веществами);

2) Дыхательная (обеспечение газообмена в других тканях);

3) Регуляторная (влияние на деятельность других тканей посредством биологически активных веществ и контактных взаимодействий);

4) Защитная (обеспечение разнообразных защитных реакций);

5) Транспортная (обусловливает все предыдущие, так как обеспечивает перенос питательных веществ, газов, регуляторных веществ, защитных факторов и клеток);

6) Опорная, механическая — (а) формирование стромы различных органов — совокупности поддерживающих и опорных элементов для других тканей (сочетается со всеми предыдущими функциями, так как соединительная ткань стромы несет сосуды и опосредует обмен веществ между кровью й другими тканями); (б) образование капсул различных органов, связанных со стромальными элементами; (в) образование (в качестве функционально ведущих тканей) органов, выполняющих роль опорных и защитных элементов в организме (сухожилий, связок, хрящей, костей).

КЛАССИФИКАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ТКАНЕЙ

Классификация соединительных тканей выделяет среди них пять подгрупп (см. схему).

1. Кровь, лимфа — своеобразные соединительные ткани с жидким межклеточным веществом (плазмой), в котором находятся разнообразные (в особенности, в крови) клетки (лейкоциты) и постклеточные структуры (эритроциты, тромбоциты). Эти ткани выполняют разнообразные функции, связанные с транспортом веществ, дыханием и защитными реакциями (см. главы 7 и 8). Характерной особенностью лейкоцитов является то, что они пребывают в крови лишь в течение сравнительно краткого времени (обычно ограниченного несколькими часами или днями), после чего мигрируют в различные ткани (в первую очередь, в соединительные), где и выполняют свои функции. Некоторые их виды (лимфоциты) способны повторно мигрировать между этими тканями, лимфой и кровью (рециркулировать). Указанные особенности жизненного цикла лейкоцитов свидетельствуют об условном характере их отнесения к клеткам крови (которая служит для них лишь временной транспортной средой) и неразрывном единстве крови с другими тканями организма.

2. Кроветворные ткани

(а) лимфоидная (б) миелоидная

3. Волокнистые соединительные ткани (собственно соединительные ткани)

а) рыхлая волокнистая соединительная ткань б) плотная волокнистая соединительная ткань

4. Соединительные ткани со специальными

а) жировая б) ретикулярная в) слизистая г) пигментная

5. Скелетные соединительные ткани

а) хрящевые б) костные

2. Кроветворные ткани (лимфоидная, миелоидная) обеспечивают процессы гемопоэза — постоянного образования форменных элементов крови, возмещающего их естественную убыль. Каждая из этих тканей обладает специфическими структурно-функциональными особенностями, обеспечивающими развитие определенных форменных элементов. Вместе с циркулирующей в сосудах кровью, тканями, в которых происходит разрушение форменных элементов, а также тканями, влияющими на состав крови, кроветворные ткани образуют в организме единую систему крови (см. главы 7 и

3. Волокнистые соединительные ткани (собственно соединительные ткани) — наиболее типичные представители данной группы тканей, в

межклеточном веществе которых ярко выражен волокнистый компонент. Подразделяются на несколько видов в зависимости от относительного объема, занимаемого в ткани межклеточным веществом и его свойств. Выделяют, в частности, рыхлую волокнистую соединительную ткань и плотную волокнистую соединительную ткань; последняя может быть оформленной или неоформленной (см. главу 10).

4. Соединительные ткани со специальными свойствами (жировая,

ретикулярная, пигментная, слизистая) — выполняют разнообразные специализированные функции в организме. Частично сходны по строению с волокнистыми соединительными тканями, однако характеризуются резким преобладанием специфических клеток (например, жировая и пигментная ткани) или неволокнистых компонентов межклеточного вещества (слизистая ткань) — см. главу 11.

5. Скелетные соединительные ткани (хрящевые и костные) —

характеризуются плотным и прочным межклеточным веществом (обызвествленным в костных тканях). Особое строение и свойства этого межклеточного вещества делают его функционально ведущим элементом указанных тканей и обеспечивают выполнение ими опорных функций по отношению к организму в целом (в составе скелета) или некоторым органам (например, хрящевая ткань образует опорные структуры в стенке воздухоносных путей) — см. главу 12.

КРОВЬ: ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Кровь — своеобразная жидкая ткань, относящаяся к группе тканей внутренней среды, которая циркулирует в сосудах благодаря ритмическим сокращениям сердца. На долю крови приходится 6-8% массы тела (4-6 л у взрослого человека). Кровь представляет собой часть сложной функциональной системы, в которую помимо нее входят органы: (1) кроветворения и кроверазрушения; (2) участвующие в синтезе содержащихся в крови белков; (3) отвечающие за водно-электролитный обмен; (4) осуществляющие нервную и гуморальную регуляцию качественного и количественного состава крови.

Анализ крови (включающий ее цитологическое и биохимическое исследование) благодаря простоте получения ее проб у больного и высокой диагностической ценности результатов получил широкое распространение в клинической медицине. Ни одна ткань организма не исследуется в диагностических целях так часто, как кровь.

1) Транспортная — наиболее универсальная функция крови, связанная с обеспечением переноса разнообразных веществ. Включает ряд частных функций, к которым относятся:

дыхательная — перенос газов (кислорода и углекислого газа) как в растворенном, так и в химически связанном состоянии;

трофическая — перенос питательных веществ из участков их всасывания и накопления к тканям;

экскреторная — удаление из тканей продуктов метаболизма и их выделение из организма (с мочой, образующейся в почках в качестве фильтрата крови);

регуляторная — перенос гормонов, факторов роста и других биологически активных веществ, осуществляющих регуляцию разнообразных функций, к клеткам разных тканей; распределение тепла между органами и его выделение во внешнюю среду (терморегуляторная функция);

Источник