- Поощрение

- Способ выражения общественной положительной оценки поведения отдельного воспитанника или группы это

- ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ. Поощрение – выражение положительной оценки действий воспитанников

- Методы стимулирования деятельности и поведения — Поощрение, наказание и соревнование

- Поощрение, наказание и соревнование

- Субъективно-прагматический метод

- Основные качества педагогического требования

- Виды наказания

Поощрение

Поощрение — способ выражения общественной положительной оценки поведения и деятельности отдельного учащегося или коллектива. Его стимулирующая роль определяется тем, что в нем содержится общественное признание того образа действия, который избран и проводится учеником в жизнь. Переживая чувство удовлетворения, школьник испытывает подъем бодрости и энергии, уверенность в собственных силах и дальнейшем движении вперед.

Нельзя полагать, что одобрение и поощрение полезны всегда и везде. Воспитательное значение поощрения возрастает, если оно заключает в себе оценку не только результата, но и мотива и способов деятельности. Надо приучать детей ценить более всего сам факт одобрения, а не его престижный вес. Плохо, если ученик ждет награды за малейший успех. Поощрение особенно необходимо детям несмелым, неуверенным. К поощрениям чаще всего приходится прибегать в работе с младшими школьниками и подростками, которые особенно чувствительны к оценке их поступков и поведения в целом. Но лучше, если это будут коллективные поощрения. Учителю необходимо заботиться о том, чтобы не появлялись ученики захваленные и обойденные общественным вниманием. Сила воспитательного влияния поощрения зависит от того, насколько оно объективно и находит поддержку в общественном мнении коллектива.

Отношение к наказаниям в педагогике весьма противоречиво и неоднозначно. В значительной мере под влиянием теории свободного воспитания в первые годы советской школы наказания вообще бьыи запрещены. Обосновывая правомерность наказания как одного из методов педагогического воздействия, А.С.Макаренко писал: «Разумная система взысканий не только законна, но и необходима. Она помогает оформиться крепкому человеческому характеру, воспитывает чувство ответственности, тренирует волю, человеческое достоинство, умение сопротивляться соблазнам и преодолевать их».*

И педагогика, и психология первоначально существовали в лоне философии, от которой вначале отпочковалась педагогика, а затем и психология.

Сибирский государственный университет. путей сообщения. Психология и педагогика. Учебное пособие. Рекомендовано.

Итак, доктор Спок, подчеркивалось в печати прошлых лет, с именем которого связана гуманистическая педагогика, выступил со статьей.

Повышению педагогической культуры родителей служит семейная педагогика, которая является важнейшим разделом педагогической науки.

Семья как фактор воспитания личности ребёнка. Семейная педагогика является составной частью теории коммунистического воспитания — целеустремлённого.

Настоящее издание составлено в соответствии с Государственным образовательным стандартом дисциплины «Психология и педагогика«.

Фрейд А. Психология и защитные механизмы: Пер. с англ. — М.: Педагогика, 1993. К разделу II. Аткинсон Р. Человеческая память и процесс обучения.

Изучение психологии и педагогики имеет практическую значимость для будущих специалистов: полученные в процессе обучения знания необходимы в работе с персоналом и социальными.

Кантор И.М. Помоигишо-терминологическая система педагогики: Логико-методологические проблемы. — М.: Педагогика, 1980

Педагогика гуманизма, реализуемая им и его многочисленными последователями с помощью методики опорных сигналов, — это подлинное творческое сотрудничество с учащимися.

Источник

Способ выражения общественной положительной оценки поведения отдельного воспитанника или группы это

Воспитание — целенаправленное формирование личности в целях подготовки её к участию в общественной и культурной жизни в соответствии с социокультурными нормативными моделями. По определению академика И. П. Павлова, воспитание — это механизм обеспечения сохранения исторической памяти популяции.

Воспитание человека составляет помимо прочего предмет педагогики как науки.

Цели воспитания — ожидаемые изменения в человеке, осуществленные под воздействием специально подготовленных и планомерно проведённых воспитательных акций и действий.

Критерии воспитанности — это теоретически разработанные показатели уровня сформированности различных качеств личности (коллектива). Оформляются они обычно в виде шкалы наименований.

Критерии воспитанности условно можно подразделить:

1) на «жесткие» — важные статистические показатели, в комплексе характеризующие общий уровень воспитанности молодежи;

2) «мягкие» — для характеристики школьного воспитания, помогают получить общее представление о ходе и результатах воспитательного процесса, но не дают возможности проникать вглубь.

Можно выделить две группы критериев воспитанности:

1) содержательные — связаны с выделением адекватных изучаемому качеству показателей;

2) оценочные — с возможностью более или менее точной фиксации интенсивности проявления диагностируемого качества.

Можно выделить:

1) общие критерии для диагностики конечных результатов —

достигнутого уровня воспитанности личности или коллектива;

2) частные критерии — для анализа промежуточных результатов, связанных с выработкой отдельных свойств, черт и качеств.

По направленности, способу и месту применения критерии воспитанности условно делятся на две группы:

1) связанные с проявлением результатов воспитания во внешней форме — суждениях, оценках, поступках, действиях личности;

2) связанные с явлениями, скрытыми от глаз воспитателя, — мотивами, убеждениями, планами, ориентациями.

На основе критериев воспитанности и воспитуемости А.К. Маркова выделяет следующие уровни воспитанности и воспитуемости:

Воспитанность (высокий уровень): широкий запас нравственных знаний (об отношении к труду, обществу, к другому человеку, к себе). Синтез нравственных представлений в целостное индивидуальное мировоззрение. Согласованность нравственных знаний с личными убеждениями, мотивами. Гармония знаний и убеждений с нравственным поведением, единство слова и дела в учении. Развернутые познавательные и социальные мотивы в учении, интерес к способам работы. «Сильное» целеполагание — удержание целей в ситуациях затруднений, ошибок, помех, доведение работы до конца. Преобладание положительных конструктивных эмоций в учении.

Воспитанность (низкий уровень): слабые, разрозненные нравственные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Усвоенные нравственные знания не всегда принимаются как основа личных убеждений, личные мотивы рассогласованы с общепринятыми правилами и нормами. Разлад, рассогласование у самого человека нравственных знаний, убеждений, поступков. Мотивы учения на уровне интереса к фактам, узкая ориентация на результат работы при отсутствии интереса к способам работы. Цели негибкие, нереалистические, ситуативные и неперспективные, разрушаются в условиях затруднений и помех. Преобладают отрицательные деструктивные эмоции в учении, тревожность, неуверенность в себе.

Воспитуемость (высокий уровень): откликаемость на помощь другого человека в развитии его личности — следование советам другого человека. Легкость использования и преобразования усвоенных способов социального поведения в новых условиях. Активная ориентировка в новых социальных условиях.

Воспитуемость (низкий уровень): закрытость личности для развития, нежелание прислушиваться к советам окружающих. Затрудненная ориентировка в новых социальных условиях. Трудновоспитуемость — барьеры, конфликты с окружающими, агрессия при попытках воздействия со стороны другого человека.

Воспитание как управление процессом формирования личности растущего человека имеет особые психологические механизмы. Их исследование и составляет важнейшую задачу психологии воспитания. Известно, что общество на каждом конкретном историческом этапе ставит перед воспитанием определенные цели. Ориентиром для формирования современного мировоззрения и подлинной нравственности служат цели демократического общества, указывающие образец, идеал воспитания человека как личности.

Психологический смысл приемов воспитательных воздействий состоит прежде всего в том, что воспитатель, стремясь к решению поставленных задач, должен исходить из понимания, что ребенок не только объект, но и субъект воздействия, активный участник многоплановых отношений. Такой подход требует учета, во-первых, психологических особенностей развития детей разных возрастов, их индивидуальных качеств, во-вторых, особенностей детских коллективов, в которые включен ребенок, характера и содержания коллективной деятельности и, в-третьих, конкретных условий воспитательного процесса.

Учет психологических особенностей школьников разного возраста позволяет создать единый коллектив педагогов и учащихся, преодолеть противостояние воспитателей и воспитуемых при целенаправленной организации воспитательного процесса.

Источник

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ. Поощрение – выражение положительной оценки действий воспитанников

Поощрение – выражение положительной оценки действий воспитанников. Оно закрепляет положительные навыки и привычки. Действие поощрения предполагает возбуждение позитивных эмоций, вселяет в ребенка уверенность. Поощрение может проявляться в различных вариантах: одобрение, похвала, предоставление почетных прав, награждение.

Несмотря на кажущуюся простоту, поощрение требует тщательного дозирования и осторожности, так как неумение использовать этот метод может нанести вред воспитанию.

Методика поощрения предполагает соблюдение ряда условий:

1) поощрение должно быть естественным следствием поступка ученика, а не его результатом его стремления получить поощрение;

2) важно, чтобы поощрение не противопоставляло данного учащегося остальным членам коллектива;

3) поощрение должно быть справедливым и, как правило, согласованным с мнением коллектива;

4) при использовании поощрения необходимо учитывать индивидуальные качества поощряемого.

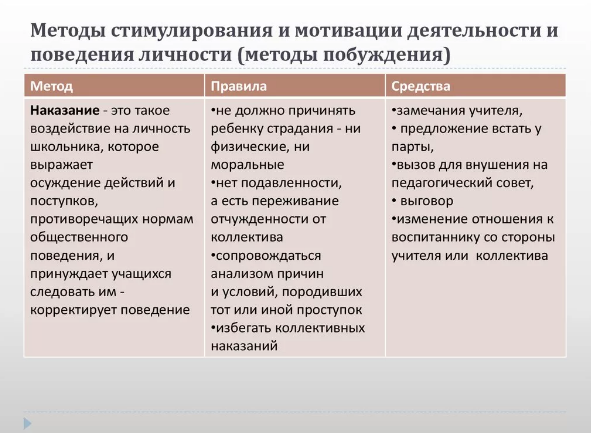

Наказание – это метод педагогического воздействия, который должен предупреждать нежелательные поступки учащихся, тормозить их, вызывать чувство вины перед собой и другими людьми. Известны следующие виды наказания: лишение или ограничение определенных прав; выражение морального порицания, осуждения. Перечисленные виды наказаний могут реализовываться в различных формах в зависимости от логики естественных последствий: наказания-экспромты, традиционные наказания. Как всякий метод стимулирования, оказывающий сильное влияние на эмоциональную и мотивационную сферы личности, наказание должно применяться с учетом ряда требований:

1) оно должно быть справедливым, тщательно продуманным и ни в коем случае не должно унижать достоинство ученика;

2) нельзя торопиться наказывать до тех пор, пока нет полной уверенности в справедливости наказания и его позитивном влиянии на поведение ученика;

3) применяя наказание, следует убедиться, что ученик понял, за что его наказывают;

4) наказание не должно быть «глобальным», т. е. наказывая ребенка, надо найти в его поведении и положительные стороны и подчеркнуть их;

5) за один проступок должно следовать одно наказание; если проступков много, наказание может быть суровым, но только одним, за все проступки сразу;

6) наказание не должно отменять поощрения, которое ребенок мог заслужить ранее;

7) при выборе наказания необходимо учитывать сущность проступка, кем и при каких обстоятельствах он был совершен, что побудило ребенка совершить данный проступок;

8) если ребенок наказан, значит, он уже прощен, и больше не стоит вести разговор о прежних его проступках.

Соревнование – это метод, направленный на удовлетворение естественной потребности ребенка к соперничеству, лидерству, сравнению себя с другими. Соревнуясь между собой, школьники быстро осваивают опыт общественного поведения, развивают физические, нравственные, эстетические качества. Соревнование способствует формированию качеств конкурентоспособной личности. В процессе соревнования ребенок достигает определенного успеха в отношениях с товарищами, приобретает новый социальный статус. Соревнование не только стимулирует активность ребенка, но и формирует у него способность к самоактуализации, которую можно рассматривать как метод самовоспитания, поскольку в ходе соревнований ребенок учится реализовать себя в различных видах деятельности.

Методика организации соревнований предполагает учет следующих требований:

1) соревнование организуется в связи с конкретной воспитательной задачей (оно может выполнять роль «пускового механизма» в начале новой деятельности, помочь завершить трудную работу, снять напряжение);

2) не все виды деятельности детей следует охватывать соревнованием: нельзя соревноваться по внешности (конкурсы «мисс» и «мистер»), проявлению нравственных качеств;

3) чтобы из соревнования ни на минуту не исчез дух игры и товарищеского общения, оно должно быть оснащено яркой атрибутикой (девизы, эмблемы, призы, знаки почета и др.);

4) в соревновании важны гласность и сравнимость результатов, поэтому весь ход соревнований надо открыто представлять детям, которые должны видеть и понимать, какая деятельность стоит за теми или иными баллами[40].

Источник

Методы стимулирования деятельности и поведения — Поощрение, наказание и соревнование

Методы стимулирования используется для формирования нравственных чувств (положительного или отрицательного отношения личности к предметам и явлениям окружающего мира ,обществу в целом, отдельным людям, природе, искусству, самому себе и т. д.). Эти методы помогают человеку сформировать умение правильно оценивать свое поведение и способствует осознанию им своих потребностей и выбору соответствующих им целей. В основе методов стимулирования поведения лежит воздействие на мотивационную сферу личности и направленно на формирование у воспитанников осознанных побуждений к активной и социально одобряемой жизнедеятельности. Эти методы оказывают влияние на эмоциональную сферу воспитанника и формируют у него навыки управления своими эмоциями, учат управлять чувствами, понимать свои эмоциональные состояния. Методы воздействуют и на волевую сферу: способствуют развитию инициативы, уверенности в своих силах; настойчивости, умения преодолевать трудности для достижения намеченных целей, умения владеть собой, а также выработке навыков самостоятельного поведения.

Среди методов стимулирования поведения и деятельности выделяют поощрение, наказание и соревнование.

Поощрение, наказание и соревнование

Поощрение – это педагогический метод выражения положительной оценки действий воспитанников и заключается в закреплении положительных навыков и привычек. Поощрение предполагает возбуждение позитивных эмоций, вселяет уверенность , создает приятный настрой, повышает ответственность . Поощрение проявляться в одобрение, похвале, в виде благодарности, предоставление почетных прав, награждении знаками внимания в виде подарков и грамот. Одобрение — простейший вид поощрения, которое педагог может выразить жестом, мимикой, положительной оценкой поведения или работы воспитанника или коллектива, ободрением перед детьми, учителями или родителями. Поощрения более высокого уровня — благодарности, награждения и другие — вызывают устойчивые положительные эмоции и дают воспитаннику или коллективу длительные стимулы для достижения нового, более высокого уровня. Торжественное награждение в присутствии сверстников, педагогов, родителей усиливает эмоциональную сторону стимулирования и связанные с ним переживания.

Метод поощрения требует тщательной дозировки и известной осторожности. Избыточное поощрение может приносить не только пользу, но и вред воспитанию. Прежде всего, следует учитывать психологическую сторону поощрения и его последствия.

Поощрение предполагает соблюдение ряда условий:

1. Поведение воспитанника должно мотивироваться не стремлением получить похвалу или награду, а внутренними убеждениями, нравственными мотивами.

2. Поощрения заслуживают не только добившиеся успеха, но и те, кто добросовестно трудился на общее благо, показал пример честного к нему отношения. Надо поощрять тех, кто проявлял трудолюбие, ответственность, отзывчивость, помогал другим, пусть и не добился выдающихся личных успехов.

3. Поощрение должно начинаться с ответов на вопросы — кому, сколько и за что и должно соответствовать заслугам воспитанника, его индивидуальным особенностям, месту в коллективе. Важно найти меру, достойную воспитанника. Неумеренные похвалы приводят к зазнайству. Поощряя, учитывайте и мнение одноклассников.

4. Поощрение требует личностного подхода. Очень важно во время ободрить неуверенного, отстающего, что вселяет в воспитанников уверенность, воспитывает целеустремленность и самостоятельность, желание преодолеть трудности. Оправдывая оказанное доверие, воспитанник преодолевает свои недостатки.

5. И самое главное в нынешнем школьном воспитании — соблюдение справедливости. Решая вопрос о поощрении, чаще советуйтесь с воспитанниками.

Наказание – это метод воздействия, который способствует предупреждению нежелательные поступки воспитанников и способен вызывать чувство вины перед собой и другими людьми. Известны следующие виды наказания: наложение дополнительных обязанностей; лишение или ограничение некоторых прав; выражение порицания или осуждения. Разнообразные формы наказаний можно подразделить на: наказания, осуществляемые по логике «естественных последствий»; традиционные наказания; наказания-экспромты.

Всякий метод стимулирования, оказывает сильное влияние на эмоциональную и мотивационную сферы личности.

Наказание должно применять , учитывая следующие требования:

1) наказание должно быть справедливым, тщательно продуманным и не должно унижать достоинство ученика;

2) нельзя торопиться наказывать, пока нет полной уверенности в справедливости наказания и его позитивном влиянии на поведение воспитанника;

3) обязательно следует убедиться, что ученик понял, за что его наказывают;

4) наказание не должно быть «глобальным», т. е. наказывая воспитанника, надо найти в его поведении и положительные стороны и обязательно подчеркнуть их;

5) за один проступок следует одно наказание; если проступков много, наказание может быть суровым, но за все проступки сразу;

6) наказание не отменяет поощрения, которое ребенок заслужил ранее, но еще не успел получить;

7) при выборе наказания следует учитывать сущность проступка, кем и при каких обстоятельствах он был совершен и какие были причины, побудившие совершить данный проступок;

8) если ребенок наказан, значит, он уже прощен, и больше нет необходимости вести разговор о прежних его проступках.

Соревнование – это метод опирающийся на естественной потребности ребенка к соперничеству, лидерству, сравнению себя с другими. Соревнуясь, дети быстро осваивают опыт общественного поведения, развивают физические, нравственные, эстетические качества. Соревнование формирует качества конкурентоспособной личности. В процессе соревнования воспитанник достигает определенного успеха в отношениях и приобретает новый социальный статус. Соревнование стимулирует активность и способность учится реализовать себя в различных видах деятельности.

При организации соревнований следует учитывать следующие требования:

1) соревнование организуется в связи с конкретной воспитательной задачей ( в начале новой деятельности, завершении трудной работы, снятии напряжения);

2) не все виды деятельности воспитанников следует охватывать соревнованием: нельзя соревноваться по внешности (конкурсы «мисс» и «мистер»), проявлению нравственных качеств;

3) чтобы из соревнования не исчез дух игры и дружеского общения, оно должно быть оснащено яркой атрибутикой (девизы, звания, титулы, эмблемы, призы, знаки почета и др.);

4) гласность и сравнимость результатов- обязательное условие соревнования. Воспитанники должны видеть и понимать, какая деятельность стоит за теми или иными очками или баллами.

Субъективно-прагматический метод

Субъективно-прагматический метод — это воспитательный метод, стимулирующего деятельность и поведение воспитанников на основе создания условий, когда быть невоспитанным, необразованным, нарушать дисциплину и общественный порядок становится не выгодно и экономически накладно. Развивающиеся общественные и экономические отношения втягивают детей в жестокую конкурентную борьбу и заставляет готовиться к жизни со всей серьезностью. Школьное воспитание в развитых странах приобретает все более утилитарный характер и подчинено по сути одной цели— найти после окончания учебного заведения работу и не остаться без средств к существованию. Педагоги используют общественно-экономическую ситуацию в воспитательных целях.

Прежде всего, они подчеркивают тесную связь хорошего воспитания с будущим социально-экономическим положением человека: на конкретных примерах убеждают, что невоспитанные, необразованные люди имеют мало шансов на престижные должности и оказываются на низкооплачиваемых работах, первыми пополняют ряды безработных. Таким образом, воспитание приобретает обостренно личностную направленность. Воспитанник изо всех сил стремится заслужить положительные отзывы для поступления на работу или учебу. Академические успехи зависят от способностей и не каждому даются, то хорошо воспитанными гражданами должны быть все. Конкретные модификации субъективно-прагматического метода следующие:

1) контракты, заключённые воспитанниками с воспитателями, четко определяются обязанности сторон;

2) личные карточки самосовершенствования (программы самовоспитания), составляются воспитанниками, воспитателями и родителями;

3) дифференцированные группы по интересам, делаются платными для усиления личной заинтересованности, а также «группы риска» из воспитанников, склонных к правонарушениям, с которыми ведется профилактическая работа;

4) мониторинг, т. е. наблюдение за поведением и социальным развитием воспитанника при помощи новейших технических средств, способных рассчитывать тенденцию индивидуального развития, определять «сценарии судьбы» при той или иной направленности воспитания, развития качеств личности;

5) тесты воспитанности, социальной зрелости, гражданственности, «наложенные» на постоянно проводящиеся игры, соревнования, конкурсы;

6) штрафы в баллах или очках, влекущие за собой наказания: денежные компенсации за не правильное поведение, лишение прав и свобод, привилегий и т. д.

Субъективно-прагматический метод воспитания распространяется и в современной школе. С развитием рыночных отношений, и школьники, и родители, и педагоги понимают, что готовиться к жизни нужно основательно. Появилась необходимость внедрять соответствующие изменениям методы. Происходит сближение школы с жизнью, воспитанность становится ценностью, приобретая реальную рыночную стоимость.

Основные качества педагогического требования

Основные качества педагогического требования: целесообразность, принципиальность, справедливость, доступность и посильность, определенность и однозначность, тактичность, твердость, доведенность до конца, гласность, постоянство, опора па мнение детского коллектива, последовательность. «При проведении своих требований… надо, прежде всего, быть терпеливым, выдержанным, твердым и спокойным. Необходимо хорошо знать то, что требуешь, и ясно сознавать трудности и время для их преодоления… Надо верить в то, что каждый человек в глубине души желает хорошего, по ему что-то мешает. Трудное должно стать привычным, привычное — легким, а легкое — красивым» (К. С. Станиславский).

Требование — педагогическое воздействие на сознание воспитанника с целью вызвать, стимулировать или затормозить отдельные виды его деятельности. Требования реализуются в личных отношениях педагога и детей.

По форме предъявления различаются непосредственные и опосредованные требования. Непосредственные — требования, предъявляемые воспитателем воспитаннику без посредников, напрямую. Воспитатель — воспитанник. Непосредственное требование может быть прямым и косвенным.

Опосредованные требования — требования воспитателя, предъявляемые через актив (группу класса, принявшую и поддерживающую требования воспитателя) или общественное мнение (требование, поддерживаемое всем классом/группой, отрядом/большей его частью). Воспитатель — актив или большинство класса — воспитанник.

Прямые требования — приказ, запрет, указание. Для прямого требования характерны императивность, определенность, конкретность, точность, понятные воспитанникам формулировки, не допускающие двух различных толкований. Предъявляется требование в решительном тоне, причем возможна целая гамма оттенков, которые выражаются интонацией, силой голоса, мимикой. Прямое требование наиболее эффективно, когда степень авторитетности воспитателя еще не определилась, т.к. он только начал работать с данным детским коллективом или конкретным воспитанником, или когда стимулируемая деятельность незнакома и только осваивается. Прямое требование формулируется четко, произносится спокойным и уверенным тоном. Оно должно быть, по-возможности, позитивным (предписывает, а не запрещает) и инструктивным (раскрывается цель и способ выполнения действия).

Косвенное требование (совет, просьба, намек, выражение доверия/недоверия, условие и т.д.) отличается от прямого тем, что стимулом действия становится уже не столько само требование, сколько вызванные им психологические факторы: переживания, интересы, стремления воспитанников, отношение к педагогу или сверстникам. В косвенном требовании психологически меньше принуждения, есть возможность выбора решения самим воспитанником.

Требование-совет. Обращение к сознанию воспитанника, убеждение его в целесообразности, полезности, необходимости рекомендуемых педагогом действий. Совет будет принят, когда воспитанник видит в своем наставнике старшего, более опытного товарища, авторитет которого признан и мнением которого он дорожит. Звучит это, как правило так: «Я тебе советовал бы, но ты вправе решить все сам».

Требование доверием. Когда между воспитанниками и педагогами складываются дружеские отношения, доверие проявляется как естественное отношение уважающих друг друга сторон: «Я считаю тебя достаточно взрослым (серьезным, разумным, смелым и т.п.), поэтому верю (доверяю, считаю), что ты примешь правильное решение». В отношении упрямых, честолюбивых и самолюбивых воспитанников иногда бывает уместно требование недоверием: «Я хотел бы, чтобы ты это сделал, но вряд ли ты справишься с этим делом». Но нельзя им злоупотреблять. Ни в коем случае в такой форме нельзя предъявлять требования к неуверенному в себе ребенку, постоянно сомневающемуся в успешности своих действий. В отношении таких детей чаще надо использовать доверие и поддержку: «Да никто лучше тебя это сделать не сможет».

Требование-просьба. В хорошо организованном коллективе просьба становится одним из наиболее употребляемых средств воздействия. Она основывается на установлении товарищеских отношений между педагогами и воспитанниками. Сама просьба -форма проявления сотрудничества, взаимного доверия и уважения: «Я могу тебя попросить…».

Требование-намек. Используется, когда воспитатель в силу определенных причин не хочет обращаться к воспитаннику лично, но хочет побудить именно его па совершение требуемого поступка: «У нас в классе есть человек, лучше которого это никто не сделает».

Требование-условие. Очень широко используемый вид требования: «Если ты сделаешь (скажешь, сходишь и т.п.), то я сделаю … или ты получишь…» Такое требование очень эффективно, если воспитанник имеет сильную заинтересованность в соответствующих действиях педагога, но нередко оно приобретает спекулятивный характер откровенного торга (при этом это может быть как со стороны воспитателя, так и со стороны воспитанника).

Виды наказания

Виды наказания: замечание, порицание, неодобрение, лишение удовольствия, лишение или ограничение прав, отказ от наказания, выговор, отсроченное наказание, наложение дополнительных обязанностей и др.

Наказанием надо пользоваться очень осторожно. Незаслуженное наказание или наложенное в оскорбительной форме озлобляет, обижает воспитанника, провоцирует его на действия «на зло» воспитателю. Отсутствие наказаний или их излишняя либеральность могут привести к неорганизованности, непослушанию воспитанников, снижению авторитета воспитателя, но злоупотребление ими — к конфликтам и озлоблению отдельных воспитанников или отдельных групп. А. С. Макаренко считал, что смысл наказания состоит в том, чтобы погасить, уничтожить конфликт, а не разжечь его снова. Сам он часто использовал так называемое отсроченное наказание: когда воспитанник совершил проступок и понимает свою вину, а воспитатель предлагает встретиться по его поводу лишь через день. «Кто ждет наказания, несет его» (М. Монтень).

Наказание должно быть справедливым, тщательно продуманным и ни в коем случае не должно унижать достоинство ученика. Это сильнодействующий метод. Ошибку педагога в наказании исправить значительно труднее, чем в любом другом случае, поэтому нельзя торопиться наказывать до тех пор, пока нет полной уверенности в справедливости наказания и его позитивном влиянии на поведение ученика. Надо следовать правилу: за один проступок — одно наказание, а не серия, как часто встречается в педагогической практике. Наказания очень индивидуальны: за один и тот же поступок одного можно наказать, а другого поддержать. Ребенок — драчун, забияка, вечно всех обижает. Другой ребенок подрался, защищая младшего (оскорбленное собственное достоинство или честь другого человека).

Нельзя наказывать большие группы воспитанников или целые классы (отряды), так как это приводит к круговой поруке и коллективному противодействию воспитателю. Наказание всего коллектива допускается крайне редко и только при условии высокого уровня его развития, так как в таком коллективе достаточный уровень ответственности друг за друга. Нельзя наказывать в состоянии гнева, раздражения, аффекта.

Не позволяй душе обиженной Сиюминутного суда. Сильные не мстительны. Оружье сильных — доброта.

И еще: «Сила мягкого спокойного слова так велика, что с ним не может сравниться никакое наказание» (II. Ф. Лесгафт).

На странице курсовые работы по педагогике вы найдете много готовых тем для курсовых по предмету «Педагогика».

Читайте дополнительные лекции:

Образовательный сайт для студентов и школьников

Копирование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки «www.lfirmal.com» в качестве источника.

© Фирмаль Людмила Анатольевна — официальный сайт преподавателя математического факультета Дальневосточного государственного физико-технического института

Источник