- Птицы — покорители воздуха

- Выделительная система

- Способ выделения у птиц

- Органы выделения птиц

- Пищеварительная и выделительная системы птиц.

- Выделение

- Эволюция выделительной системы

- Пути выделения продуктов обмена веществ

- Органы выделения

- Строение и работа почек

- Нефроны

- Образование мочи

- Регуляция деятельности почек

- Функции почек

- Выделение у растений

Птицы — покорители воздуха

Выделительная система

Органы выделения у птиц приспособлены к интенсивному обмену веществ, быстрому удалению большого объема вредных продуктов обмена и экономии воды.

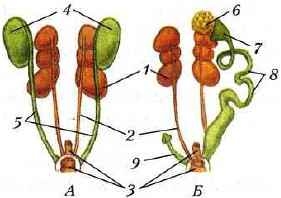

Рис. 1. Схема строения систем органов выделения и размножения самца (А) и самки (Б): 1 — почка; 2 — мочеточник; 3 — клоака; 4 — семенники; 5 — семяпроводы; 6 — яичник; 7 — воронка яйцевода; 8 — яйцевод; 9 — остаток правого яйцевода

Крупные почки лежат в углублениях тазовых костей. От них отходят мочеточники, впадающие в клоаку. Основным продуктом выделения служит мочевая кислота, которая не требует большого расхода воды и быстро выводится в виде кашицеобразной массы через клоаку вместе с фекалиями. Мочевого пузыря у птиц нет.

Обмен веществ у птиц по сравнению с пресмыкающимися проходит гораздо интенсивнее. Это связано с быстрым перевариванием пищи, совершенными дыханием и кровообращением: полным разделением потоков артериальной и венозной крови. При окислении органических веществ в организме птиц выделяется много энергии, которая расходуется на работу мышц и поддержание высокой и постоянной температуры тела.

Строение и деятельность внутренних органов птиц приспособлены к интенсивному обмену веществ, связанному с большим расходом энергии при полете, с повышенной двигательной активностью, поддержанием высокой и постоянной температуры тела.

Источник

Способ выделения у птиц

- Ветеринария

- Строение птиц

- Органы выделения птиц

Органы выделения птиц

Органы выделения устроены весьма сходно с органами выделения рептилий. У эмбрионов закладывается туловищная почка, которая впоследствии замещается, как и у прочих амниот, тазовой почкой.

Относительный размер почек у птиц больший, чем у рептилий и даже млекопитающих. Так, у скворца он составляет 1,2 % массы тела, у крачек — 1,6%, у крохаля — 2,6%. Крупная величина почек стоит в прямой связи с очень интенсивным общим обменом веществ у птиц. Об этом же свидетельствует и большое количество нефронов, число которых исчисляется десятками тысяч. В строении нефронов, как и у рептилий, характерна редукция сосудистого клубка; мочеотделение происходит в большей мере за счет секреторной деятельности извитых канальцев.

Основным продуктом белкового обмена, как у рептилий, является мочевая кислота. Такой тип белкового метаболизма, несомненно, обусловлен, во-первых, наземностью развития яйца, при котором оно практически полностью лишено возможности воспринимать воду из внешней среды, а во-вторых, необходимости резервации продуктов метаболизма в системе развивающегося яйца. Естественно, что в такой ситуации не мог возникнуть мочевинный тип обмена, при котором необходим очень большой расход воды при мочеотделении. Во-вторых, как уже говорилось, мочевая кислота обладает наименьшей токсичностью, и именно этот продукт метаболизма может сохраняться в системе яйца в течение всего периода развития. Таким образом, возникает не мочевинный, как у рыб, амфибий и млекопитающих, а мочевокислотный тип обмена.

Моча проходит через пути выделительной системы очень быстро, что связано, видимо, с плохой растворимостью мочевой кислоты и возникающей в итоге возможностью закупорки мочевыми солями проводящих путей. С этим же, видимо, связано и отсутствие мочевого пузыря с облегчением массы тела, не имеет оснований. Потеря воды при мочеиспускании у птиц не велика, так как в клоаке происходит обратное всасывание воды из мочи в организм. Это обстоятельство наряду с отсутствием сколько-нибудь значительного кожного испарения обуславливает ничтожную потребность птиц в поглощении воды. Многие виды не пьют воду вовсе. Таково большинство хищных птиц, некоторые воробьиные.

Источник

Пищеварительная и выделительная системы птиц.

Система пищеварительных органов птиц имеет ряд особенностей из-за того, что птицы вынуждены вести высокоактивный образ жизни, требующий колоссальных энергозатрат. Птица захватывает и удерживает пищу роговым клювом, в ротовой полости пища смачивается слюной, затем проталкивается в пищевод. У основания шеи пищевод переходит в зоб, который особенно хорошо развит у птиц, питающихся зерном. Зоб служит для накапливания пищи, набухания ее и начальной стадии переваривания. Затем пища переходит в железистый отдел желудка птиц, где она тщательно смачивается ферментами. После этого пища проталкивается в мышечный отдел желудка. Стенки мускульного отдела работают по принципу жерновов, перетирая грубую и твердую пищу. Из желудка пища следует в двенадцатиперстную кишку, затем – в тонкую и короткую толстую кишку, а затем – в клоаку. Из-за небольших размеров прямой кишки птицам необходимо часто освобождать кишечник, что имеет дополнительные преимущества в виде облегчения массы.

Пищеварительные органы (печень и поджелудочная железа) активно продуцируют пищеварительные ферменты в двенадцатиперстную кишку, перерабатывая пищу от 1 до 4 часов в зависимости от ее типа. Большие энергозатраты требуют постоянного поступления пищи: мелким птицам необходимо 50—80% от массы тела за сутки, а крупным — 20—40%.

Выделительная система птиц представлена крупными тазовыми почками. Мочевого пузыря у птиц нет. Как и у большей части рептилий, конечным продуктом азотистого обмена является мочевина. В клоаке происходит повторное всасывание воды, содержащейся в моче, а густая моча перемешивается с остатками непереваренной пищи и выводится наружу.

Источник

Выделение

Эволюция выделительной системы

В процессе эволюции продукты выделения и механизмы их выведения из организма сильно изменялись. С усложнением организации и переходом в новые среды обитания наряду с кожей и почками появлялись и другие органы выделения или выделительную функцию начинали вторично выполнять уже имеющиеся органы. Выделительные процессы у животных связаны с активизацией их обмена веществ, а также гораздо более сложными процессами жизнедеятельности.

Простейшие освобождаются путём диффузии их через мембрану. Для удаления излишка воды простейшие имеют сократительные вакуоли. Губки и кишечнополостные — продукты обмена удаляют тоже путём диффузии. Первые выделительные органы самого простого строения появляются у плоских червей и немертин. Они носят название протонефридиев, или пламенные клетки. У кольчатых червей в каждом сегменте тела имеется по паре специализированных выделительных органов — метанефридиев. Органами выделения ракообразных являются зелёные железы, расположенные у основания антенн. Моча накапливается в мочевом пузыре, а затем изливается наружу. У насекомых имеются мальпигиевы трубочки, открывающиеся в пищеварительный тракт. Выделительная система у всех позвоночных в основных чертах одинакова: она состоит из почечных телец — нефронов, с помощью которых из крови удаляются продукты метаболизма. У птиц и млекопитающих в процессе эволюции выработалась почка третьего типа — метанефрос, канальцы которой имеют два сильно извитых участка (как у человека) и длинную петлю Генле. В длинных участках почечного канальца происходит обратное всасывание воды, что позволяет животным успешно приспособиться к жизни на суше и экономно расходовать воду.

Таким образом, в различных группах живых организмов можно наблюдать различные органы выделения, адаптирующие данные организмы к выбранной ими среде обитания. Различное строение органов выделения ведёт к появлению различий в количестве и виде выделяемых продуктов обмена веществ. Наиболее общими продуктами выделения для всех организмов являются аммиак, мочевина и мочевая кислота. Далеко не все продукты обмена выводятся из организма. Многие из них являются полезными и входят в состав клеток этого организма.

Пути выделения продуктов обмена веществ

В результате обмена веществ образуются более простые конечные продукты: вода, углекислый газ, мочевина, мочевая кислота и др. они, а также избыток минеральных солей удаляются из организма. Углекислый газ и некоторое количество воды в виде пара выводится через лёгкие. Основное количество воды (около 2 литров) с растворёнными в ней мочевиной, хлористым натрием и другими неорганическими солями выводится через почки и в меньшем количестве через потовые железы кожи. Функцию выделения до некоторой степени выполняет и печень. Соли тяжёлых металлов (меди, свинца), которые случайно попали с пищей в кишечник и являются сильными ядами, а также продукты гниения всасываются из кишечника в кровь и поступают в печень. Здесь они обезвреживаются — соединяются с органическими веществами, теряя при этом токсичность и способность всасываться в кровь, — и с желчью выводятся через кишечник, лёгких и кожи из организма удаляются конечные продукты диссимиляции, вредные вещества, избыток воды и неорганических веществ и поддерживается постоянство внутренней среды.

Органы выделения

Образующиеся в процессе обмена вещества вредные продукты распада (аммиак, мочевая кислота, мочевина и др.) должны быть удалены из организма. Это необходимое условие жизнедеятельности, поскольку накопление их вызывает самоотравление организма и гибель. В выведении ненужных организму веществ участвуют многие органы. Все нерастворимые в воде и, следовательно, не всасывающиеся в кишечнике вещества выводятся с калом. Углекислый газ, вода (частично), удаляются через лёгкие, а вода, соли, некоторые органические соединения — с потом через кожу. Однако большая часть продуктов распада выделяется в составе мочи через мочевыделительную систему. У высших позвоночных животных и у человека выделительная система состоит из двух почек с их выводными протоками — мочеточниками, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала, по которому моча выводится наружу при сокращении мускулатуры стенок мочевого пузыря.

Почки — главный орган выделения, так как в них происходит процесс образования мочи.

Строение и работа почек

Почки — парный орган бобовидной формы — расположены на внутренней поверхности задней стенки брюшной полости на уровне поясницы. К почкам подходят почечные артерии и нервы, а отходят от них мочеточники и вены. Вещество почки состоит из двух слоёв: наружный (корковый) более тёмный, и внутренний (мозговой) светлый.

Мозговое вещество представлено многочисленными извитыми канальцами, идущими от капсул нефронов и возвращающимися в кору почек. Светлый внутренний слой состоит из собирательных трубок, образующих пирамидки, обращённые вершинами внутрь и заканчивающиеся отверстиями. По извитым почечным канальцами, густо оплетёнными капиллярами, из капсулы проходит первичная моча. Из первичной мочи в капилляры возвращается (реабсорбируется) часть воды, глюкоза. Оставшаяся более концентрированная вторичная моча поступает в пирамидки.

Почечная лоханка имеет форму воронки, широкой стороной обращённой к пирамидкам, узкой — к воротам почки. К ней примыкают две большие чаши. По трубочкам пирамидок, через сосочки, вторичная моча просачивается сначала в малые чашечки (их 8-9 штук), затем в две большие чашечки, а из них в почечную лоханку, где собирается и проводится в мочеточник.

Ворота почки — вогнутая сторона почки, от которой отходит мочеточник. Здесь же в почку входит почечная артерия и отсюда же выходит почечная вена. По мочеточнику вторичная моча постоянно стекает в мочевой пузырь. По почечной артерии непрерывно приносится кровь, подлежащая очистке от конечных продуктов жизнедеятельности. После прохождения через сосудистую систему почки кровь из артериальной становится венозной и выносится в почечную вену.

Мочеточники. Парные трубки 30–35 см длиной, состоят из гладкой мускулатуры, выстланы эпителием, снаружи покрыты соединительной тканью. Соединяют почечную лоханку с мочевым пузырём.

Мочевой пузырь. Мешок, стенки которого состоят из гладкой мускулатуры, выстланной переходным эпителием. У мочевого пузыря выделяют верхушку, тело и дно. В области дна к нему под острым углом подходят мочеточники. От дна же — шейки — начинается мочеиспускательный канал. Стенка мочевого пузыря состоит из трёх слоёв: слизистой оболочки, мышечного слоя и соединительнотканной оболочки. Слизистая оболочка выстлана переходным эпителием, способным собираться в складки и растягиваться. В области шейки мочевого пузыря имеется сфинктер (мышечный сжиматель). Функция мочевого пузыря заключается в накапливании мочи и при сокращении стенок выделять мочу наружу через (3 — 3,5 часа).

Мочеиспускательный канал. Трубка, стенки которой состоят из гладкой мускулатуры, выстланной эпителием (многорядным и цилиндрическим). У выходного отверстия канала имеется сфинктер. Выводит мочу во внешнюю среду.

Каждая почка состоит из огромного количества (около миллиона) сложных образований — нефронов. Нефрон — функциональная единица почки. Капсулы расположены в корковом слое почки, тогда как канальцы — преимущественно в мозговом. Капсула нефрона напоминает шар, верхняя часть которого вдавлена в нижнюю, так что между его стенками образуется щель — полость капсулы.

От неё отходит тоненькая и длинная извитая трубочка — каналец. Стенки канальца, как и каждая из двух стенок капсулы, образованы одним слоем эпителиальных клеток.

Почечная артерия, войдя в почку, делится на большое количество веточек. Тонкий сосуд, называющийся переносящей артерией, заходит во вдавленную часть капсулы, образуя там клубочек капилляров. Капилляры собираются в сосуд, который выходит из капсулы, — выносящую артерию. Последняя подходит к извилистому канальцу и снова распадается на капилляры, оплетающие его. Эти капилляры собираются в вены, которые, сливаясь, образуют почечную вену и выносят кровь из почки.

Нефроны

Структурно-функциональной единицей почки является нефрон, который состоит из капсулы клубочка, имеющей форму двустенного бокала, и канальцев. Капсула охватывает клубочковую капиллярную сеть, в результате формируется почечное (мальпигиево) тельце.

Капсула клубочка продолжается в проксимальный извитый каналец. За ним следует петля нефрона, состоящая из нисходящей и восходящей частей. Петля нефрона переходит в дистальный извитый каналец, впадающий в собирательную трубочку. Собирательные трубочки продолжаются в сосочковые протоки. На всём протяжении канальцы нефрона окружены прилегающими к ним кровеносными капиллярами.

Образование мочи

Моча образуется в почках из крови, которой почки хорошо снабжаются. В основе мочеобразования лежат два процесса — фильтрация и реабсорбция.

Фильтрация происходит в капсулах. Диаметр приносящей артерии больше, чем выносящей, поэтому давление крови в капиллярах клубочка достаточно высокое (70–80 мм рт.ст.). благодаря такому высокому давлению плазма крови вместе с растворёнными в ней неорганическими и органическими веществами проталкивается сквозь тонкую стенку капилляра и внутреннюю стенку капсулы. При этом профильтровываются все вещества с относительно малым диаметром молекул. Вещества с крупными молекулами (белки), а также форменные элементы крови остаются в крови. Таким образом, в результате фильтрации образуется первичная моча, в состав которой входят все компоненты плазмы крови (соли, аминокислоты, глюкоза и другие вещества) за исключением белков и жиров. Концентрация этих веществ в первичной моче такая же, как ив плазме крови.

Образовавшаяся в результате фильтрации в капсулах первичная моча поступает в канальцы. По мере её прохождения по канальцам эпителиальные клетки их стенок отбирают обратно, возвращают в кровь значительное количество воды и необходимые организму вещества. Этот процесс называется реабсорбцией. В отличие от фильтрации он протекает за счёт активной деятельности клеток канальцевого эпителия с затратами энергии и поглощением кислорода. Некоторые вещества (глюкоза, аминокислоты) реабсорбируют полностью, так что во вторичной моче, которая поступает в мочевой пузырь, их нет. Другие вещества (минеральные соли) всасываются из канальцев в кровь в необходимых организму количествах, а остальное количество выводится наружу.

Большая суммарная поверхность почечных канальцев (до 40–50 м 2 ) и активная деятельность их клеток способствуют тому, что из 150 литров суточной первичной мочи образуется только 1,5–2,0 литра вторичной (конечной). У человека за час образуется до 7200 мл первичной мочи, а выделяется 60–120 мл вторичной. Это значит, что 98–99% её всасывается обратно. Вторичная моча отличается от первичной отсутствием сахара, аминокислот и повышенной концентрацией мочевины (почти в 70 раз).

Непрерывно образующаяся моча по мочеточникам поступает в мочевой пузырь (резервуар мочи), из которого по мочеиспускательному каналу периодически выводится из организма.

Регуляция деятельности почек

Деятельность почек, как и деятельность других выделительных систем, регулируется нервной системой и железами внутренней секреции — главным образом.

гипофизом. Прекращение работы почек неминуемо ведёт к смерти, наступающей в результате отравления организма вредными продуктами обмена веществ.

Функции почек

Почки являются основным органом выделения. Они выполняют в организме множество различных функций.

| Функция | |

| Выделительная | Почки удаляют из организма избыток воды, органических и неорганических веществ, продукты азотного обмена. |

| Регуляция водного баланса | Позволяет контролировать объём крови, лимфы и внутриклеточной жидкости за счёт изменения объёма выводимой с мочой воды. |

| Регуляция постоянства осмотического давления жидкостей (осморегуляция) | Происходит за счёт изменения количества выводимых осмотически активных веществ. |

| Регуляция ионного состава жидкостей | Обусловлена возможностью избирательного изменения интенсивности экскреции различных ионов с мочой. Влияет также и на кислотноосновное состояние путём экскреции водородных ионов. |

| Образование и выделение в кровоток физиологически активных веществ | Гормоны, витамины, ферменты. |

| Регуляция | Регуляция артериального давления путём изменения объёма циркулирующей в организме крови. |

| Регуляция эритропоэза | Выделяющийся гормон эритропоэтин влияет на активность деления стволовых клеток красного костного мозга, изменяя тем самым количество форменный элементов (эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов) в крови. |

| Образование гуморальных факторов | Свёртывание крови (тромбобластина, тромбоксана), а также участие в обмене физиологического антикоагулянта гепарина. |

| Метаболистическая | Принимают участие в обмене белков, липидов и углеводов. |

| Защитная | Обеспечивают выделение из организма различных токсичных соединений. |

Выделение у растений

Растения, в отличие от животных, выделяют лишь небольшие количества азотистых продуктов, которые выводятся в виде аммиака путём диффузии. Водные растения выделяют продукты метаболизма путём диффузии в окружающую среду. Наземные же растения накапливают ненужные вещества (соли и органические вещества — кислоты) в листьях — и освобождаются от них при листопаде или же накапливают их в стеблях и листьях, которые осенью отмирают. За счёт изменения тургорного давления в клетках растения могут переносить даже значительные сдвиги в осмотической концентрации окружающей жидкости до тех пор, пока она остаётся ниже осмотической концентрации внутри клеток. Если же концентрация растворённых веществ в окружающей жидкости выше, чем внутри клеток, то происходит плазмолиз и гибель клеток.

Источник