- Приложение А. Погрешности вычислений

- Абсолютная и относительная погрешности

- Источники погрешностей

- Математическая модель задачи является неточной

- Ошибки в исходных данных

- Вычислительные ошибки (ошибки округления)

- Вычислительные ошибки

- Представление чисел с плавающей точкой

- Погрешность округления

- Погрешность арифметических действий над приближенными числами

- Погрешности измерений, представление результатов эксперимента

- п.1. Шкала измерительного прибора

- п.2. Цена деления

- п.3. Виды измерений

- п.4. Погрешность измерений, абсолютная и относительная погрешность

- п.5. Абсолютная погрешность серии измерений

- п.6. Представление результатов эксперимента

- п.7. Задачи

Приложение А. Погрешности вычислений

Абсолютная и относительная погрешности

Точность полученного в результате вычисления результата определяется погрешностью вычислений. Различают два вида погрешностей – абсолютную и относительную.

Абсолютная погрешность некоторого числа равна разности между его истинным значением и приближенным значением, полученным в результате вычисления или измерения:

где а – приближенное значение числа х.

Относительная погрешность – это отношение абсолютной погрешности к приближенному значению числа:

Истинное значение величины х обычно неизвестно. Имеется лишь приближенное значение а и нужно найти его предельную погрешность

Источники погрешностей

Рассмотрим различные причины возникновения погрешностей.

Математическая модель задачи является неточной

Погрешность возникает из-за того, что сам численный метод или математическая модель является лишь приближением к точному методу (например, дифференцирование). Кроме того, любая математическая модель или метод могут внести существенные погрешности, если в ней не учтены какие-то особенности рассматриваемой задачи. Модель может прекрасно работать в одних условиях и быть совершенно неприемлемой в других. Такую погрешность называют также методической. Она всегда имеет место, даже при абсолютно точных данных и абсолютно точных вычислениях. В большинстве случаев погрешность численного метода можно уменьшить до требуемого значения за счет изменения параметров метода (например, уменьшением шага дискретизации, или увеличением количества итераций).

Ошибки в исходных данных

Исходные данные задачи часто являются основным источником погрешностей. Ошибки такого типа неизбежны и проявляются в любых реальных задачах, поскольку любое измерение может быть проведено с только какой-то предельной точностью. Вместе с погрешностями, вносимыми математической моделью, их называют неустранимыми погрешностями, поскольку они не могут быть уменьшены ни до начала решения задачи, ни в процессе ее решения.

Следует стремиться к тому, чтобы все исходные данные были примерно одинаковой точности. Сильное уточнение одних исходных данных при наличии больших погрешностей в других не приводит к повышению точности конечных результатов. Если какие-то отдельные точки данных (измерения) явно ошибочные, их можно исключить из вычислений.

Вычислительные ошибки (ошибки округления)

Ошибки этого типа проявляются из-за дискретной (а не непрерывной) формы представления величин в компьютере. Вычислительные ошибки можно свести к минимуму продуманно организовывая алгоритмы.

Вычислительные ошибки

Рассмотрим подробнее вычислительные ошибки. Допустим, исходные данные не имеют погрешности, но поскольку место в памяти компьютера, отведенное на хранение чисел, ограничено, и соответственно ограничена точность представления чисел, возникновение вычислительных ошибок неизбежно.

Представление чисел с плавающей точкой

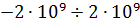

Для хранения целых чисел (int, long, unsigned int и т.д.) обычно отводится 4 байта памяти, что позволяет представлять целые числа, находящиеся примерно в диапазоне от

В вычислениях чаще используются вещественные числа (float, double). Такие числа представляются в компьютере в форме с плавающей точкой, и хранятся в логарифмическом виде – мантисса и порядок:

где m – мантисса, p – порядок, а – основание степени.

Мантисса записывается в нормализованной форме – с фиксированной точкой, подразумеваемой после первой значащей цифры. Нормализованной формой числа с плавающей точкой называется такая форма, в которой мантисса десятичного числа (без учёта знака) принимает значения , а мантисса двоичного числа принимает значения от

Например, число 273.9 можно

В таблице А.1 приводится диапазон допустимых значений и другие параметры для чисел с плавающей точкой одинарной (float) и двойной (double) точности.

| Точность | Одинарная | Двойная |

| Размер (байты) | 4 | 8 |

| Наименьшее значение | 1.2·10 −38 | 2.3·10 −308 |

| Наибольшее значение | 3.4×10 +38 | 1.7×10 +308 |

| Размеры степени и мантиссы (биты) | 8-23 | 11-52 |

Таблица A.1. Диапазон чисел, представимых в формате с плавающей точкой

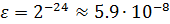

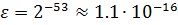

Для чисел с плавающей точкой существует понятие машинного эпсилон – наименьшего положительного число ε такого, что

Погрешность округления

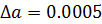

При вычислениях с помощью компьютера неизбежны погрешности округлений, связанные с ограниченностью хранимых разрядов мантиссы. Для приближенного числа, полученного в результате округления, абсолютная погрешность

Перевод чисел из одной системы счисления в другую также может быть источником погрешности из-за того, что основание одной системы счисления не является степенью основания другой (например, 10 и 2). Это может привести к тому, что в новой системе счисления число невозможно представить абсолютно точно, например:

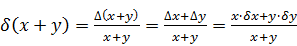

Погрешность арифметических действий над приближенными числами

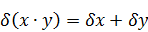

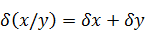

При выполнении операций над приближенными числами можно оценить предельную погрешность результата в зависимости от выполняемой операции. При умножении или делении чисел друг на друга их относительные погрешности складываются:

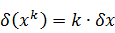

При возведении в степень приближенного числа его относительная погрешность умножается на показатель степени:

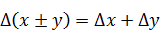

При сложении или вычитании чисел их абсолютные погрешности складываются:

Относительная погрешность суммы положительных слагаемых вычисляется как:

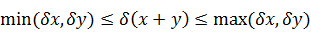

Отсюда следует, что относительная погрешность суммы нескольких чисел одного и того же знака, заключена между наименьшей и наибольшей из относительных погрешностей слагаемых:

На практике для оценки погрешности при сложении чисел обычно используют максимальную погрешность

При сложении погрешность будет сильно завесить от абсолютных величин складываемых чисел. Рассмотрим пример сложения двух чисел с одинаковым количеством значащих цифр, но разных по абсолютному значению:

1234 + 0.005678 = 1234.00005678

или в компьютерном представлении:

1.234Е+03 + 5.678Е-03 = 1.234005678Е+03

После сложения количество значащих цифр равно 10. Число с одинарной точностью (float) позволяет хранить только 8 значащих цифр, то есть на самом деле число будет равно 1.2340056Е+03. Две значащие цифры потерялись в процессе сложения. Потеря точности здесь возникает из-за того, что при прибавлении к большому числу малых чисел результат сложения выходит за пределы точности при округлении. Для того чтобы уменьшить погрешность вычислений, нужно складывать числа в порядке возрастания их абсолютной величины. Таким образом можно минимизировать абсолютную величину промежуточной погрешности при каждом сложении.

Рассмотрим теперь вычитание чисел (сложение чисел разного знака, или вычитание чисел одного знака). В соответствии с выражением (А.7) относительная погрешность может быть очень большой в случае, если числа близки между собой, так как даже при малых погрешностях

Таким образом, можно сделать вывод, что сложение и вычисление являются плохо обусловленными (неустойчивыми) операторами, так как при некоторых данных даже небольшая погрешность в исходных данных может привести к большой погрешности результата. Уменьшить погрешность можно за счет правильной последовательности операций. Из-за погрешности округления в машинной арифметике важен порядок выполнения операций, и известные из алгебры законы коммутативности (и дистрибутивности) здесь не всегда выполняются.

Источник

Погрешности измерений, представление результатов эксперимента

п.1. Шкала измерительного прибора

Примеры шкал различных приборов:

Манометр – прибор для измерения давления, круговая шкала |  Вольтметр – прибор для измерения напряжения, дуговая шкала |  Индикатор громкости звука, линейная шкала |

п.2. Цена деления

Пример определения цены деления:

| Определим цену деления основной шкалы секундомера. Два ближайших пронумерованных деления на основной шкале: a = 5 c b = 10 c Между ними находится 4 средних деления, а между каждыми средними делениями еще 4 мелких. Итого: 4+4·5=24 деления. |

Цена деления: \begin Физическую величину измеряют с помощью прибора Измерение длины бруска линейкой Физическую величину рассчитывают по формуле, куда подставляют значения величин, полученных с помощью прямых измерений Определение площади столешницы при измеренной длине и ширине Определяется погрешностью инструментов и приборов, используемых для измерений (принципом действия, точностью шкалы и т.п.) Определяется несовершенством методов и допущениями в методике. Погрешность теории (модели) Определяется теоретическими упрощениями, степенью соответствия теоретической модели и реальности. Определяется субъективным фактором, ошибками экспериментатора. Примеры значащих цифр: В простейших измерениях инструментальная погрешность прибора является основной. Пример получения результатов прямых измерений с помощью линейки: Второе измерение точнее, т.к. его относительная погрешность меньше. Измерение длины с помощью линейки (или объема с помощью мензурки) являются теми редкими случаями, когда для определения истинного значения достаточно одного измерения, а абсолютная погрешность сразу берется равной инструментальной погрешности, т.е. половине цены деления линейки (или мензурки). Гораздо чаще погрешность метода или погрешность оператора оказываются заметно больше инструментальной погрешности. В таких случаях значение измеренной физической величины каждый раз немного меняется, и для оценки истинного значения и абсолютной погрешности нужна серия измерений и вычисление средних значений. Пример расчета истинного значения и погрешности для серии прямых измерений: Составим расчетную таблицу: Сначала находим среднее значение всех измерений: \begin Как найти результат прямого измерения, мы рассмотрели выше. Вывод этих формул достаточно сложен, но если интересно, его можно найти в Главе 7 справочника по алгебре для 8 класса. Задача 1. Определите цену деления и объем налитой жидкости для каждой из мензурок. В каком случае измерение наиболее точно; наименее точно? Составим таблицу для расчета цены деления: Инструментальная точность мензурки равна половине цены деления. Наиболее точное измерение в 1-й мензурке, наименее точное – в 3-й мензурке. Ответ: Задача 2. В двух научных работах указаны два значения измерений одной и той же величины: $$ x_1=(4,0\pm 0,1)\ \text<м>,\ \ x_2=(4,0\pm 0,03)\ \text <м>$$ Какое из этих измерений точней и почему? Мерой точности является относительная погрешность измерений. Получаем: \begin Задача 3. Две машины движутся навстречу друг другу со скоростями 54 км/ч и 72 км/ч. Абсолютная погрешность скорости каждой машины равна инструментальной, т.е. половине деления спидометра: $$ \triangle v_1=\frac<10><2>=5\ (\text<км/ч>),\ \ \triangle v_2=\frac<1><2>=0,5\ (\text<км/ч>) $$ Показания каждого из спидометров: $$ v_1=(54\pm 5)\ \text<км/ч>,\ \ v_2=(72\pm 0,5)\ \text <км/ч>$$ Скорость сближения равна сумме скоростей: $$ v_0=v_<10>+v_<20>,\ \ v_0=54+72=125\ \text <км/ч>$$ Для суммы абсолютная погрешность равна сумме абсолютных погрешностей слагаемых. $$ \triangle v=\triangle v_1+\triangle v_2,\ \ \triangle v=5+0,5=5,5\ \text <км/ч>$$ Скорость сближения с учетом погрешности равна: $$ v=(126,0\pm 5,5)\ \text <км/ч>$$ Относительная погрешность: $$ \delta_v=\frac<5,5><126,0>\cdot 100\text<%>\approx 4,4\text <%>$$ Ответ: \(v=(126,0\pm 5,5)\ \text<км/ч>,\ \ \delta_v\approx 4,4\text<%>\) Задача 4. Измеренная длина столешницы равна 90,2 см, ширина 60,1 см. Измерения проводились с помощью линейки с ценой деления 0,1 см. Найдите площадь столешницы, абсолютную и относительную погрешность этой величины. Инструментальная погрешность линейки \(d=\frac<0,1><2>=0,05\ \text<см>\) Источникп.3. Виды измерений

п.4. Погрешность измерений, абсолютная и относительная погрешность

0,403 – три значащих цифры, величина определена с точностью до тысячных.

40,3 – три значащих цифры, величина определена с точностью до десятых.

40,300 – пять значащих цифр, величина определена с точностью до тысячных.

В таких случаях физическую величину измеряют один раз, полученное значение берут в качестве истинного, а абсолютную погрешность считают равной инструментальной погрешности прибора.

Примеры измерений с абсолютной погрешностью равной инструментальной:

Измерим длину бруска линейкой, у которой пронумерованы сантиметры и есть только одно деление между пронумерованными делениями.

Цена деления такой линейки: \begin

Результат измерений: $$ L=L_0\pm d=(4,00\pm 0,25)\ \text <см>$$ Относительная погрешность: $$ \delta=\frac<0,25><4,00>\cdot 100\text<%>=6,25\text<%>\approx 6,3\text <%>$$ Теперь возьмем линейку с n=9 мелкими делениями между пронумерованными делениями.

Цена деления такой линейки: \begin

Результат измерений: $$ L=L_0\pm d=(4,15\pm 0,05)\ \text <см>$$ Относительная погрешность: $$ \delta=\frac<0,05><4,15>\cdot 100\text<%>\approx 1,2\text <%>$$п.5. Абсолютная погрешность серии измерений

Пусть при измерении массы шарика с помощью рычажных весов мы получили в трех опытах следующие значения: 99,8 г; 101,2 г; 100,3 г.

Инструментальная погрешность весов d = 0,05 г.

Найдем истинное значение массы и абсолютную погрешность.

№ опыта 1 2 3 Сумма Масса, г 99,8 101,2 100,3 301,3 Абсолютное отклонение, г 0,6 0,8 0,1 1,5

Затем считаем абсолютное отклонение каждого опыта как модуль разности \(m_0\) и измерения. \begin

Поэтому абсолютная погрешность измерения массы: \begin п.6. Представление результатов эксперимента

Результат косвенного измерения зависит от действий, которые производятся при подстановке в формулу величин, полученных с помощью прямых измерений.п.7. Задачи

№ мензурки a, мл b, мл n \(\triangle=\frac 1 20 40 4 \(\frac<40-20><4+1>=4\) 2 100 200 4 \(\frac<200-100><4+1>=20\) 3 15 30 4 \(\frac<30-15><4+1>=3\) 4 200 400 4 \(\frac<400-200><4+1>=40\)

Принимаем инструментальную точность за абсолютную погрешность и измеренное значение объема за истинное.

Составим таблицу для расчета относительной погрешности (оставляем две значащих цифры и округляем с избытком):

№ мензурки Объем \(V_0\), мл Абсолютная погрешность

\(\triangle V=\frac<\triangle><2>\), млОтносительная погрешность

\(\delta_V=\frac<\triangle V> 1 68 2 3,0% 2 280 10 3,6% 3 27 1,5 5,6% 4 480 20 4,2%

Цена деления 4; 20; 3; 40 мл

Объем 68; 280; 27; 480 мл

Самое точное – 1-я мензурка; самое неточное – 3-я мензурка

Ответ: \(\delta_2\lt \delta_1\), второе измерение точней.

Цена деления спидометра первой машины 10 км/ч, второй машины – 1 км/ч.

Найдите скорость их сближения, абсолютную и относительную погрешность этой величины.

Результаты прямых измерений длины и ширины: $$ a=(90,20\pm 0,05)\ \text<см>,\ \ b=(60,10\pm 0,05)\ \text <см>$$ Относительные погрешности (не забываем про правила округления): \begin