Клиническая лимфология

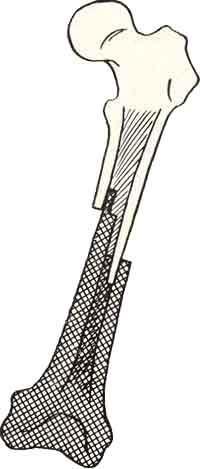

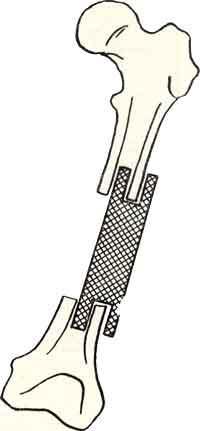

Наиболее распространенные виды укладок костных трансплантатов при ложных суставах.

Погружная укладка костных трансплантатов по Брунну. После остеосинтеза отломков на уровне ложного сустава электропилой выпиливают паз длиной 8-12 см, в который плотно погружают трансплантат, взятый из передней поверхности болышеберцовой кости, или консервированную гомокость.

Пристеночная костная пластика по Деленженьеру. На стыке сопоставленных отломков долотом снимают тонкий кортикальный слой кости. В приготовленное ложе укладывают костный трансплантат размером 10X0,8 см, перекрывая плоскость ложного сустава.

Метод перемещения трансплантатов по Ольби-Хахутову. Электропилой на концах отломков выпиливают два костных трансплантата различной длины. Затем их перемещают таким образом, чтобы более длинный перекрывал линию несросшегося перелома. Оставшийся дефект заполняют меньшим трансплантатом.

Экстра-интрамедуллярная костная пластика по методу В.Д. Чаклина. После выделения отломков внутрикостно внедряют гомоштифт, а в выпиленный паз погружают аутотрансплантат. Таким образом, гомотрансплантат является фиксатором костных фрагментов, аутокость служит биологическим стимулятором мозолеобразования.

Кроме этих видов пластики, применяют многие другие методы. При дефекте кости находят применение методики пластики с удлинением.

Укладка костных трасплантатов по способу М.В. Волкова («вязанка хвороста»). При полном дефекте кости на протяжении применяют 5-8 гомотрансплантатов шириной до 0,5 см и длиной до 20 см в зависимости от дефекта с учетом захода пластин на 3-6 см с каждого конца на линию опила. Трансплантаты укладывают параллельно друг другу, а если необходимо повторить физиологическое расширение при переходе диафиза в метафиз, то веерообразно. Конгломерат трансплантатов, связанный кетгутовыми нитями, напоминает вязанку хвороста. Костная пластика тонкими пластинами по типу вязанки хвороста создает благоприятные условия для соприкосновения гомотрансплантатов с мышечным ложем реципиента.

А.П. Скоблин, Ю.С. Жила, А.Н. Джерелей

«Виды укладок костных трансплантатов при ложных суставах при переломах» раздел Травматология и ортопедия

Источник

Методы оперативного лечения переломов костей. Показания, противопоказания

Оперативное лечение переломов имеет важное значение в сокращении сроков лечения переломов и снижении инвалидности. Оперативному лечению подвергаются 15-18% всех больных с переломами опорно-двигательного аппарата.

По статистике в России частота оперативного лечения переломов костей конечностей составляет 16%. Остальные 84% переломов лечатся консервативно. В последние годы повысились требования к быстрому восстановлению трудоспособности и сокращению сроков нахождения в стационаре. Эти условия выполняются совершенствованием оперативных методов лечения.

Оперативный метод лечения применяют по строгим показаниям, которые могут быть абсолютными и относительными. Операций по жизненным показаниям на костях конечностей не бывает, но для дальнейшей функции конечности выделяют абсолютные и относительные показания.

Абсолютные показания: 1) повреждение сосудисто-нервного пучка; 2) открытые переломы костей; 3) интерпозиция тканей между отломками.

Относительные показания: 1) угроза перфорации кожи костным отломком; 2) неудовлетворительный результат консервативного лечения (неудавшаяся репозиция, вторичное смещение костных отломков); 3) отрывные переломы с диастазом отломков; 4) поперечные переломы диафизов длинных трубчатых костей со смещением; 5) перелом шейки бедра; 6) перелом в сочетании с вывихом; 7) замедленная консолидация перелома; 8) ложный сустав; 9) неправильно сросшиеся переломы с нарушением функции конечности.

Противопоказания к операции: 1) общее тяжелое состояние больного (травматический шок, отягощенный анамнез, психоз, крайне престарелый возраст, грубые нарушения функций жизненно важных внутренних органов); 2) неподготовленные к операции кожные покровы (выраженные гематомы, тяжелый посттравматический отек, ссадины, мацерации кожи, пролежни); 3) несогласие больного на операцию. В случае бессознательного состояния больного вопрос об операции по жизненным показаниям проводится на основании консилиума врачей.

МЕТОДЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ КОНЕЧНОСТЕЙ.

Все методы оперативного лечения костей конечностей можно разделить на несколько видов:

1. Открытая репозиция костных отломков. Задачи ее состоят в обнажении места перелома, устранении интерпозиции тканей, сопоставлении, послойном ушивании тканей и наложении внешней фиксации, чаще всего, гипсовой повязки. При данном способе операции не применяется специальных фиксаторов. На современном этапе открытая репозиция не считается самостоятельным методом, так как не обеспечивает стабильной фиксации отломков в послеоперационном периоде. Отломки легко смещаются уже во время операции.

2. ОСТЕОСИНТЕЗ — оперативное соединение отломков при переломах и их последствиях. Главная цель операции — устранение смещения костных отломков, скрепление их до окончания срастания, восстановление формы и функции конечности.

В настоящее время при лечении переломов используются методы стабильного функционального биологического остеосинтеза, позволяющего сразу после операции приступить к активным движениям в ближайших к месту перелома суставах, добиваясь раннего восстановления функции. При внутрисуставных переломах остеосинтез должен обеспечить:

— правильное сопоставление и плотный контакт раневых поверхностей

— прочную (стабильную) фиксацию отломков

— создание адекватной межотломковой компрессии для усиления эффекта фиксации отломков.

Современные требования к остеосинтезу.

1) малотравматичность операции;

2) стабильная фиксация отломков, позволяющая не использовать наружную фиксацию гипсовой повязкой;

3) ранние движения в суставах и ранняя нагрузка на конечность;

4) сокращение срока нетрудоспособности.

При диафизарных и метадиафизарных переломах предпочтение отдается функционально-стабильному остеосинтезу, позволяющему удержать отломки при ограниченной или полной нагрузке, обеспечивая как минимум, возможность пассивных движений в сегменте, а как максимум — возможность активных движений в смежных суставах поврежденного сегмента с первых суток после операции. Остеосинтез должен быть малоинвазивным, позволяющим соединять отломки кости из ограниченных доступов или проколов кожи.

Выделяют следующие виды остеосинтеза костей:

1. Погружной металлоостеосинтез;

2. Внеочаговый компрессионно-дистракционный остеосинтез аппаратами;

3. Костная пластика.

1. Погружной (внутренний) металлоостеосинтез.

Металлоконструкции обеспечивают удержание отломков рядом друг с другом и поэтому стабильность, исключающую микроподвижность в месте перелома. Имеются два основных направления в развитии внутреннего остеосинтеза: межфрагментарная компрессия и шинирование.

Компрессия обеспечивает высокую жесткость для простых типов переломов в каждом сегменте кости. При этом производится точная репозиция и жесткая фиксация, что обеспечивает раннюю подвижность и консолидацию перелома прямым (первичным) сращением кости. Причем возможны варианты либо статической (например, винтом), либо динамического компрессии отломков (динамический компрессирующий винт DHS при переломах вертельной зоны бедра).

Шинирование используемое при оскольчатых и многооскольчатых метадиафизарных и диафизарных переломах длинных трубчатых костей, не требует точной репозиции, поэтому уменьшает повреждение кости при оперативном вмешательстве и контакт с имплантатом. Создается эластичная фиксация, способствующая ранней консолидации в условиях жизнеспособной кости и мягких тканей. Относительная стабильность при шинировании приводит к формированию костной мозоли посредством непрямого (вторичного) сращения кости. Имплантат несет основную нагрузку и поддерживает анатомическую ось, длину и ротацию кости до достижения сращения.

Существует много приспособлений для удержания отломков. По отношению к костно-мозговому каналу различают шесть видов остеосинтеза.

1.1. Интрамедуллярный (внутрикостный) остеосинтез. Задачи этого оперативного лечения состоят в открытой репозиции костных отломков и фиксации их при помощи введения стержня в костно-мозговой канал. Стержень повторяет форму канала, плотно примыкая к его стенкам. Внутрикостный остеосинтез является одним из основных современных методов лечения переломов диафизов длинных трубчатых костей. Ранее широко использовались стержни Богданова, Кюнчера, ЦИТО (интрамедуллярные стержни без блокирования) и др. В настоящее время широко применяются интрамедуллярные стержни с блокированием, которые исключают возможности смещения и позволяют нагружать конечность, не дожидаясь сращения кости. Для лучшего контакта стержня с костью применяют рассверливание мозговой полости кости.

Интрамедуллярный остеосинтез с блокированием исключает неустойчивость костных отломков к ротационным нагрузкам, обеспечивает сохранение длины и оси поврежденного сегмента конечности при дозированной на1рузке. Недостатком является то, что нарушается внутрикостный кровоток и внутренний ростковый слой кости — эндост, что в целом, снижает репаративный потенциал кости. Сращение идет за счет образования периостальной мозоли.

1.2. Экстрамедуллярный (накостный) остеосинтез. Задачи его состоят в открытой репозиции костей и фиксации пластиной, расположенной снаружи кости. Используют различные пластины. Пластины фиксируют к кости посредством кортикальных и спонгиозных винтов. По биомеханическим условиям, создаваемым в области перелома, все пластины подразделяются на нейтрализующие? и ‘динамически компрессирующие. Нейтрализующие пластины используются только при оскольчатых и многооскольчатых переломах, при некоторых внутрисуставных переломах. При этом нагрузка распределяется на пластину. Возникает остеопороз в ненагружаемой зоне кости, снижается остеорепарация, повышается риск перелома пластины и винтов в этом месте.

Динамически компрессирующие пластины позволяют распределить нагрузку между костью и фиксатором и избежать недостатков

нейтрализующих пластин. Недостатком является нарушение кровообращения надкостницы. Еще большее нарушение возникает при использовании проволоки, возникают циркулярные удавки с нарушением трофики.

1.3. Остеосинтез винтами (кортикальный). Винтами соединяют отломки при около- и внутрисуставных, реже при диафизарных переломах, а также при остеосинтезе малых фрагментов. В качестве самостоятельного остеосинтеза винты, в особенности при фиксации отломков диафиза длинных костей, применять нецелесообразно.

1.4. Остеосинтез спицами. Спицы для внутреннего остеосинтеза применяют с целью диа- и трансфиксации. Диафиксация — соединение отломков двумя перекрещивающимися спицами, а трансфиксация — способ удержания отрепонированных отломков трансоссально проведенными спицами, закрепленными в гипсовой повязке. В настоящее время используется редко.

1.5. Остеосинтез проволокой. Проволочный шов имеет ограниченное применение, дл фиксации малых фрагментов, костных трансплантатов. При использовании проволоки возникают циркулярные удавки с нарушением трофики. Остеосинтез проволокой переломов диафиза длинных костей в виде самостоятельного способа фиксации недопустим.

1.6. Интраэкстрамедуллярный (сочетанный) остеосинтез. Фиксаторы помещают внутрь и снаружи костно-мозгового канала. Большое количество фиксаторов нарушает локальное кровообращение. Сращение происходит в те же сроки за счет хорошего сопоставления и отсутствии микроподвижности. Все металлические конструкции должны удаляться после сращения.

2. Внеочаговый компрессионно-дистракционный остеосинтез.

Он является одним из современных прогрессивных и перспективных методов лечения. Осуществляется он с помощью аппаратов спицевых конструкций (аппараты Илизарова, Гудушаури, Волкова) и стержневых

В аппарате можно проводить сжатие отломков, а также растяжение. Если растяжение производить со скоростью 1 мм в сутки, то можно удлинять кость на необходимую величину. Метод дистракции используется при лечении больных с наиболее сложными переломами (оскольчатыми и многооскольчатыми диафизарными, эпи- и метафизарными переломми, включая огнестрельные), при ложных суставов, при переломах, осложненных гнойной инфекцией; позволяет наряду с восстановлением кости устранять контрактуру смежных суставов и различные виды деформации при последствиях травмы костей, восстанавливать длину поврежденной кости.

Основными преимуществами внеочагового чрескостного остеосинтеза являются:

1. Точная, преимущественно закрытая репозиция отломков;

2. Постоянное и надежное обездвиживание отломков, возможность управления стабильностью их фиксации;

3. Минимальная у травматизация окружающих тканей, сохранение кровоснабжения и /источников репаративной регенеации костной ткани отсутствие дополнительной травмы тканей в области патологического очага’ что позволило назвать метод внеочаговым;

4. Возможность и одномоментной, и постепенной (при необходимости) репозиции отломков; замещать большие дефекты мягких тканей и костей без трансплантации;

5. Ранняя дозированная нагрузка на конечность, восстановление функции суставов и активизация больного.

В этом методе спицы вводятся вне очага перелома, поэтому не нарушают локального кровообращения. При этом методе суставы, смежные со сломанной костью не фиксированы, остаются свободными, контрактур суставов не возникает. Значит, период реабилитации резко сокращается.

В настоящее время в клинике используются различные группы аппаратов-спицевые, стержневые, гибридные.

3. Костная пластика. Задачами костной пластики являются-1 замещение дефекта кости; 2) стимуляция костеобразования-3) фиксация. г

По виду трансплантата выделяют: 1) аутотрансплантаты, которые применяют всегда для стимуляции сращения кости; 2) аллотрансплантаты (от трупа) применяют для фиксации и замещения дефектов. Эти трансплантаты рассасываются, замещаясь аутокостью, и служат «канвой», по которой идет развитие собственной кости.

Способы костной пластики.

1. Способ скользящего трансплантата (Хахутова) применяют при ложных суставах большеберцовой кости.

2. Пластика узкими встречными скользящими трансплантатами по Каплану. Создают 3-4 продольных трансплантата аналогично предыдущему.

3. Интра-экстра-медуллярный метод по Чаклину.

4. Способ вязанки хвороста с пристеночным расположением — способ Волкова и др.

Источник

Условия приживания гомотрансплантанта

Одним из необходимых условий приживления трансплантата является хорошая его фиксация. При замещении костных дефектов применяемый трансплантат должен быть расположен по оси восстанавливаемой кости и прочно соединен с отломками. В настоящее время установлено, что прочная фиксация при костнопластических операциях, создающая тесное соприкосновение трансплантата с концами замещаемой кости, более надежно обеспечивает успех операции.

Большое признание хирургов получил метод интраэкстрамедуллярной пересадки кости по В. Д. Чаклину, опубликованный им в 1936 г., а также метод аутогомопластики, опубликованный им же в 1957 г. Законы фиксации аутотрансплантатов имеют полную силу и при гомотрансплантации костей. Нам кажется, что опасности интрамедуллярного укрепления трансплантата при замещении дефектов костей являются преувеличенными.

Экспериментальные исследования Н. П. Демичева (1961) показали, что гомотрансплантат, введенный в костномозговой канал, не разрушает эндост и не приводит к атрофии костной ткани. Большинство же авторов сдержанно относятся к применению металлических изделий при костнопластических операциях, считая, что они задерживают процессы регенерации.

С. Т. Зацепин (1960) предложил оригинальный метод фиксации трубчатого трансплантата, названный им «русский замок с секретом». Этот метод исключает применение металлических скреплений и с успехом используется в ЦИТО при гомопересадках суставных концов трубчатых костей после удаления опухолей.

Способы фиксации трансплантатов

Способы фиксации трансплантатов: — русский замок с секретом Зацепина,

способ Коржа — Талышинского.

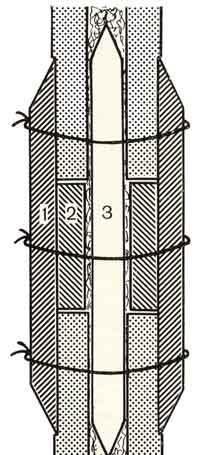

Замещение дефекта кости методом «вязанки хвороста»

Замещение дефекта кости методом «вязанки хвороста» — фотография во время операции и схема:

1 — экстрамедуллярные трансплантаты;

2 — межкортикальные трансплантаты;

3 — интрамедуллярный трансплантат.

Остеобластокластома бедренной кости

Интересные варианты подобного типа предложены А. А. Коржем и А. Р. Талышинским (1968). Наш опыт ортопедических операций у детей показал, что металлический остеосинтез может быть с успехом заменен остеосинтезом с помощью гомотрансплантата.

При заполнении полостей после удаления патологических очагов у детей фиксация пересаживаемого материала достигалась гомотрансплантатами и путем тугой тампонады дефекта с последующим зашиванием над ними сохраненной надкостницы.

Для замещения кости на протяжении диафиза использовались тонкие пластины кортикальной кости, укладываемые интра- и экстраоссалыю. В нашей методике гомопластики костей по типу вязанки хвороста использованы особенности регенерации костной ткани у детей и сохранены преимущества пластики массивными и размельченными гомотрансплантатами.

«Болезни костей у детей», М.В.Волков

При хирургическом лечении диспластических и дистрофических заболеваний костей применяется пять видов оперативных вмешательств: корригирующие остеотомии с оставлением очагов поражения в кости или при их удалении (при дисплазиях скелета), выскабливание (кюретаж) эндостально располагающихся очагов или сбивание долотом экзостально растущих образований (эти виды вмешательств относятся главным образом также к дисплазиям), резекция места поражения кости (путем вскрытия очага…

Ультразвуковая сварка осуществляется с помощью оригинального волновода, сконструированного Г. А. Николаевым и В. И. Лощиловым. Ультразвуковые колебания, доходя до раздела двух костей — отломков, фрагментов, трансплантатов, костной щебенки и т. д., воздействуют на них и образуют прочное сварное соединение. В основе этого соединения лежит возникновение межмолекулярных связей («ультразвуковая сварка») между коллагеновыми волокнами, составляющими белковую матрицу…

Выскабливание (кюретаж) имеет ограниченные показания при лечении новообразований скелета, но довольно широко применяется в детской практике при удалении диспластических и воспалительных очагов. Эта операция обеспечивает удаление эндостально располагающихся очагов не в пределах здоровых тканей. Следовательно, ее можно применять лишь при очаговых (а не диффузных) поражениях костей, не склонных к рецидивированию: при медленно увеличивающихся очагах костного…

Вторую группу наших операций составили вмешательства с применением гомотрансплантатов, которые фиксировались между собою и с материнской костью с помощью «ультразвуковой мозоли». В ряде случаев применена наша методика пластики по типу вязанки хвороста. Благодаря этому отпадала необходимость в фиксации трансплантатов металлическими приспособлениями. Лучше, когда фрагменты гомокости фиксируются в среднем отделе, а не в конце трансплантатов. Это…

Сбивание экзоссально расположенных костных образований проводится при экзостозной хондродисплазии. Так как нередко в основании экзостоза имеются хрящевые очаги, являющиеся источником роста будущих экзостозов, их целесообразно выскоблить. Операция сбивания экзостозов обеспечивает излечение. Юношеские костно-хрящевые экзостозы никогда не рецидивируют. Резекцию места поражения кости путем вскрытия и удаления ткани изнутри очага нельзя причислять к разряду операций типа выскабливания,…

Источник