Способы вскрытия месторождений

Для обеспечения транспортной связи между пунктами погрузки горной массы и пунктами ее разгрузки на поверхности производится вскрытие месторождения.

При этом забои выемочных машин располагаются на рабочих горизонтах карьера, а пунктами складирования горной массы могут служить внутренние и внешние отвалы (вскрышные породы) или склады и обогатительные (дробильно-сортировочные) фабрики (полезное ископаемое).

К специальным горным работам относятся проведение и обустройство вскрывающих выработок — капитальных (постоянных) и временных траншей и полутраншей (съездов) и транспортных берм на горизонтах.

Отличительным признаком капитальных траншей является их наклонное расположение.

Вид вскрывающих выработок характеризует способы вскрытия рабочих горизонтов.

Вскрытие горизонтальных и пологих месторождений (сплошные системы разработки) заканчивается сдачей карьера в эксплуатацию на полную производственную мощность по полезному ископаемому.

Для наклонных и крутых месторождений (углубочные системы разработки) характерен постоянный ввод в эксплуатацию новых по глубине рабочих горизонтов, в связи с чем вскрытие по мере отработки месторождения все время усложняется.

Основными факторами, влияющими на технико-экономические показатели вскрытия, являются число и объем вскрывающих выработок и затраты на их проведение и обустройство, время вскрытия отдельных горизонтов и срок строительства карьера в целом, расстояние транспортирования и затраты на этот производственный процесс и некоторые другие.

Вскрытие месторождения должно обеспечить нормальное функционирование имеющихся в карьере грузопотоков. При значительных масштабах вскрышных работ, большой протяженности карьерного поля, при перевозке вскрышных пород на два или более отвала, при необходимости раздельного складирования вскрышных пород на отвалах, а также при использовании мобильных средств транспорта перемещаемые в отвал вскрышные породы разделяют на отдельные грузопотоки. Это позволяет снизить грузооборот отдельных грузопотоков, упростить развитие транспортных коммуникаций и улучшить организацию движения транспорта по ним, а также сократить длину транспортирования вскрышных пород.

При проектировании вскрытия необходимо учитывать, что максимальное количество горной массы перевозится по траншейным и магистральным дорогам. Участок пути, имеющий самый сложный план и тяжелый профиль, называется ограничивающим перегоном.

По ограничивающему перегону производятся основные транспортные расчеты.

В качестве исходных данных при выборе способа вскрытия используются рельеф местности, размер карьера, его грузооборот и возможные грузопотоки, пространственное положение залежи, наличие и места расположения различных сортов полезного ископаемого и некоторые другие.

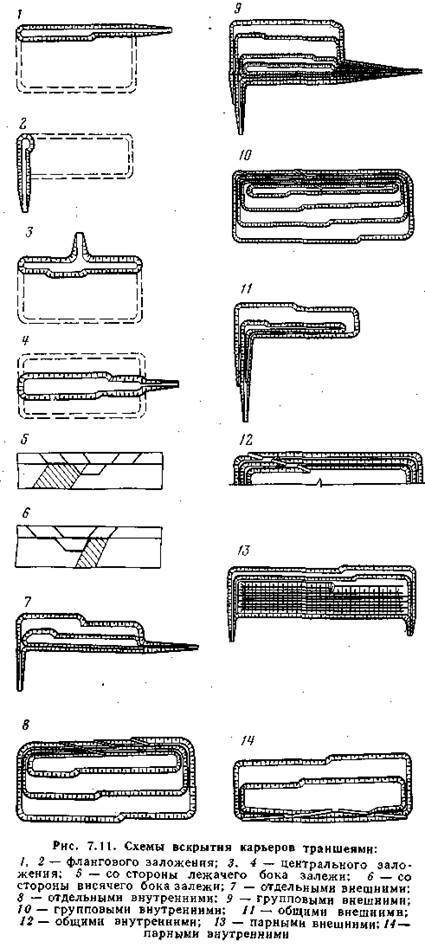

Различают траншеи по следующим характерным признакам (рис. 7.11):

по расположению вскрывающих выработок относительно карьерного поля и залежи — фланговые, центральные, обеспечивающие вскрытие со стороны лежачего или висячего бока залежи или с торца карьера, а также внешние и внутренние;

по числу обслуживаемых уступов — отдельные (один уступ), групповые (группа уступов) и общие (все уступы);

по числу траншей, вскрывающих один горизонт, — одинарные (одна траншея) и парные (две траншеи).

Парные траншеи позволяют организовать поточное (сквозное) движение транспортных средств, благодаря чему улучшаются показатели использования оборудования во времени. Применяются они, как правило, на неглубоких карьерах или для вскрытия верхних горизонтов глубоких карьеров.

Различают наклонные (для движения колесных видов транспорта) и крутые (для движения подъемников и специальных конвейеров) траншеи.

При расположении траншеи на нерабочем борту карьера последняя является стационарной. Внешние (расположенные за контурами карьера) траншеи всегда стационарны. Для сокращения объемов горно-капитальных работ и перераспределения во времени объемов вскрышных работ рабочие горизонты могут вскрываться полустационарными и временными траншеями.

Внутренние траншеи располагаются в контурах карьера. Они стационарны только в случае, если располагаются на нерабочем борту карьера.

При вскрытии наклонных и крутых залежей капитальные и разрезные траншеи проводят, как правило, на контакте с висячим боком залежи, что позволяет сократить объем горно-капитальных работ и улучшить условия выемки полезного ископаемого.

Сложной инженерной задачей является установление на плане и профиле горных работ пространственного положения системы капитальных траншей.

Линия, положение которой в пространстве определяет план и профиль полотна транспортного пути, называется трассой траншеи. Трасса называется простой, если она расположена на одном борту карьера и не меняет своего направления в плане. Сложная трасса состоит из участков различного направления, расположенных как на одном, так и на нескольких бортах карьера (рис. 7.12). Сложные трассы бывают тупиковыми, петлевыми, спиральными и комбинированными.

Источник

СПОСОБЫ ВСКРЫТИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПРИ ИХ ОТКРЫТОЙ РАЗРАБОТКЕ

Вскрытием карьерного поля называются горные работы по созданию комплекса капитальных и временных траншей и съездов, обеспечивающих грузо- транспортную связь между рабочими горизонтами в карьере и приемными пунктами на поверхности.

Рабочими горизонтами в карьере являются рабочие площадки уступов. Приемные устройства на поверхно-сти — обогатительные фабрики, перегрузочные бункеры, склады, отвалы или электростанции. Траншеи и съезды оборудуются транспортными путями и средствами транспорта.

Совокупность всех вскрывающих выработок называется схемой вскрытия. Вскрытие рабочих горизонтов карьеров осуществляется при помощи горных выработок — капитальных наклонных или крутых траншей и горизонтальных — разрезных, которые являются продолжением капитальных траншей и служат для подготовки месторождения к выемке, создавая начальный фронт работ на вскрытом уступе.

Капитальные траншеи могут быть внешними и внутренними. Внутренние траншеи располагают внутри контура карьера, внешние — за пределами его контура. Вскрывающие траншеи имеют, как правило, трапециевидное поперечное сечение. При разработке неглубоких горизонтальных или пологих месторождений при числе уступов не более трех применяют внешние траншеи.

Этапы вскрытия при разработке горизонтальных и пологих месторождений включают обычно проведение одной или двух внешних капитальных траншей, разрезных траншей по вскрышным породам и по полезному ископаемому. После проходки разрезной траншеи по вскрышным породам отрабатывают 2 — 3 заходки и создают тем самым необходимое опережение вскрышных работ для проходки разрезной траншеи по полезному ископаемому.

Вскрытие наклонных и крутых залежей обычно осуществляется внутренними траншеями со сложной формой трассы, расположенной на нерабочих бортах траншеи.

Работы по вскрытию ведутся в течение всего времени разработки: на каждом горизонте проводят подготовительные выработки (разрезные траншеи), удлиняют и совершенствуют систему капитальных и временных съездов.

Если при разработке горизонтальных месторождений вскрывают сразу все горизонты и работы по вскрытию заканчиваются в период строительства карьера, то при разработке наклонных и крутопадающих месторожденияй они продолжаются до конца его разработки. При крутом залегании пласта необходим разнос не одного, а обоих бортов разрезной траншеи.

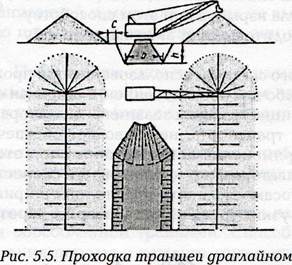

Способы проходки траншей. Вскрытие месторождений производится въездными траншеями, а подготовка — разрезными. Основные параметры траншеи (длина, ширина по низу, уклон, угол откоса бортов) зависят от назначения траншеи, проходческого оборудования, глубины вскрываемого горизонта и физико- механических свойств пород.

Длина траншеи L, максимальная глубина Н и уклон i = tga связаны отношением

Угол а показывает наклон дна траншеи к горизонтальной плоскости. Уклон определяется видом транспорта, и средние значения его находятся в следующих пределах: для железнодорожного транспорта 0,025 — 0,040, для автотранспорта

О 360 — 0,200, для конвейерного транспорта 0,250 — 0,330, для скиповых подъемников 0,500- 1,000.

Минимальная ширина траншеи понизу также зависит от вида транспорта и числа путей и составляет для железнодорожного транспорта 8—16 м, для автотранспорта 6 — 14 м. Ширина траншеи должна быть увязана с параметрами проходческого оборудования. Разрезная траншея проходится горизонтально или с уклоном 0,003 — 0,005 для стока воды. Ширина разрезной траншеи принимается из условия размещения в ней взорванной массы при последующей отработке одного из ее бортов и затем приводится в соответствие с рабочими размерами экскаватора. Обычно ширина разрезных траншей составляет 20 — 25 м. Траншеи, располагаемые на косогоре, часто не имеют второго борта, поэтому их называют полутраншеями.

Траншеи могут располагаться в пустых породах и в рудном теле. В первом случае породу располагают на бортах траншеи или вывозят в отвалы. По этому признаку выделяют две группы способов проходки траншеи — бестранспортные и транспортные.

Бестранспортные способы проходки траншей применяют, если борта траншеи при дальнейшей разработке месторождения не будут отрабатываться и, следовательно, не потребуется повторного удаления породы с бортов.

Бестранспортные способы проходки траншей наиболее производительны и экономичны. Коэффициент использования экскаватора при этом достигает 0,8 — 0,85.

Транспортные способы проходки траншей могут применяться в самых разнообразных условиях. Проходка траншеи сплошным забоем с нижней погрузкой наиболее распространенный способ этой группы, который применяют в мягких и скальных породах с погрузкой породы в автомобильный или железнодорожный транспорт.

На рис. 5.6 показана проходка траншеи сплошным забоем с нижней погрузкой породы в железнодорожные вагоны.

Рис. 5.6. Проходка траншеи сплошным

забоем с нижней рогрузкой в ж/д вагоны

После обуривания станками 1 нескольких рядов (2—10) скважин б и их взрывания горная масса экскаватором 2 грузится в вагон 3. Так как забой тупиковый, то экскаватором можно загрузить только один вагон, после чего состав отходит от забоя за стрелку 4 (рис. 5.6, а) и электровоз подает вагоны в тупик 5, где груженый вагон отцепляют и состав вновь подают к экскаватору.

После загрузки очередного вагона процесс повторяется. Полностью загруженный состав уходит из траншеи, и к экскаватору подходит порожний состав. Одновременно происходит обуривание следующего участка траншеи. Выносной тупик 5 по мере проходки траншеи переносят ближе к забою.

В последнее время взрывание пород осуществляют на участках траншей значительной длины (сотни метров). Уменьшение числа взрывов при этом способствует увеличению производительности экскаваторов и буровых станков.

Достоинства данного способа: использование при проходке траншеи экскаваторов с нормальным рабочим оборудованием и широкая область их применения. Однако низкий коэффициент использования экскаватора (0,3 — 0,4), вызываемый сложными маневрами транспорта, не позволяет обеспечить высокую скорость проходки траншей. Применение автотранспорта при этом способе на 20 — 30 % снижает простои экскаватора и позволяет довести скорости проходки до 150 — 180 м/месяц. Разворот автосамосвала при достаточной ширине траншеи происходит вблизи забоя; в бортах узких траншей для разворота через каждые 50 — 60 м устраивают ниши.

Рис. 5.7. Проходка траншеи сплошным забоем с верхней погрузкой породы

Коэффициент использования экскаватора и скорость проходки можно повысить, если ввести проходку траншей сплошным забоем с верхней погрузкой породы вскрышным экскаватором (рис. 5.7, а). Рельсовый путь укладывают на одном из бортов траншеи, и при загрузке состава вагоны не расцепляют. Этот способ дает хорошие показатели в породах не выше средней крепости (скорость проходки до 150 — 250 м/месяц). В скальных породах высокой крепости производительность вскрышных экскаваторов снижается.

Послойный способ проходки (рис. 5.7, б) сочетает достоинства обоих транспортных способов — верхнюю погрузку с использованием прямых механических лопат с нормальным рабочим оборудованием. При этом способе сечение траншеи делят на ряд заходок (I —IV), которые проходят последовательно. На рис. 5.7 в показан момент проходки второй заходки. Экскаватор расположен на почве второй заходки, транспортные средства — на почве первой заходки.

В процессе проходки каждого последующего слоя траншеи транспортный путь располагают на почве предыдущей заходки. Высота слоя зависит от максимальной высоты разгрузки экскаватора Нр и высоты транспортных средств h. Для экскаватора ЭКГ-4,6 при использовании стандартных думпкаров максимальная высота слоя составляет 3 — 3,3 м.

Послойный способ обеспечивает высокую скорость проходки траншей, особенно в мягких породах (до 150 — 200 м/месяц). Большой объем путевых работ и сложность проведения буровзрывных работ ограничивают область применения этого способа. Проходка разрезной траншеи послойным способом по условиям транспорта возможна только одновременно с проходкой въездной траншеи.

Траншеи можно проходить многоковшовыми экскаваторами, колесными скреперами, гидромеханизацией и методом взрыва на выброс, однако в связи с ограниченной областью применения этих способов они в данном курсе не рассматриваются.

Способы вскрытия. По расположению траншей различают следующие способы вскрытия: внешними (когда траншеи располагают за предельным контуром карьера) и внутренними траншеями (когда траншеи размещены внутри контуров карьера).

Вскрытие внешними траншеями применяют для отработки пологих, залегающих неглубоко месторождений, иногда для верхних горизонтов крутопадающих месторождений.

При вскрытии отдельными внешними траншеями каждый горизонт месторождения вскрывается обособленной траншеей. Способ обеспечивает независимость транспортирования породы с каждого горизонта, но отличается высоким объемом проходческих работ, т. к. с увеличением глубины вскрываемого горизонта объем траншей резко возрастает. По этой причине отдельными траншеями вскрывают не более двух-трех уступов. В некоторых условиях (например, на косогоре) число вскрываемых горизонтов может быть увеличено, т. к. в этом случае объем выработок (полутраншей) уменьшается.

Для уменьшения объема работ по вскрытию применяют вскрытие общими (или групповыми) внешними траншеями (рис. 5.8). Каждая траншея, вскрывающая нижележащий горизонт, проходится внутри траншеи верхнего горизонта. Число уступов, вскрываемых общими траншеями, достигает 5 — 6. При групповом вскрытии одна группа траншей вскрывает породные горизонты, другая — добычные.

Рис. 5.8. Вскрытие общими внешними траншеями

Вскрытие внутренними траншеями позволяет значительно сократить объем породных работ вследствие расположения траншей внутри контуров карьера. Внутренние траншеи аналогично внешнему вскрытию могут быть отдельными, групповыми и общими. Общие траншеи имеют широкое распространение при разработке глубоких карьеров (глубиной до 400 — 500 м), при любой форме и любом угле падения месторождений.

Из общих траншей наибольшее распространение получило вскрытие тупиковыми и спиральными съездами.

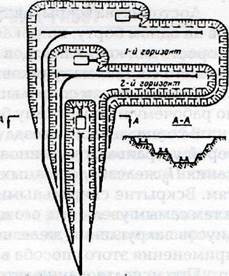

При тупиковых съездах (рис. 5.9) вскрывающие траншеи располагают на нерабочем борту карьера во взаимно обратных направлениях. Каждый съезд 1 на рабочем горизонте заканчивается тупиковой площадкой 2, на которой состав при спуске или подъеме меняет направление своего движения. На схеме карьера показано пять горизонтов: два верхних отработаны, третий (породный) и четвертый (рудный) находятся в стадии отработки, на пятый горизонт проходится въезд-ная траншея. При последующей разработке пятого горизонта правый борт траншей отработают, и съезд на этот горизонт будет иметь такой же вид, как съезды на предыдущие горизонты. На каждом съезде укладывают один или два рельсовых пути.

Рис. 5.9. Вскрытие тупиковыми съездами

Пропускная способность двухпутевых съездов в 2 — 2,5 раза выше, чем одно- путевых.

Достоинства вскрытия тупиковыми съездами: возможность размещения съездов на одном борту; широкая область применения. Недостаток — низкая средняя скорость движения поездов вследствие больших затрат времени на маневры подвижного состава на тупиковых площадках.

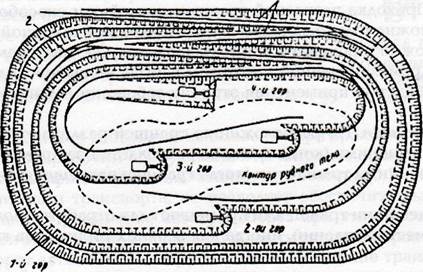

При вскрытии спиральными съездами последние располагают в виде спирали по рабочему и нерабочему бортам карьера (рис. 5.10).

В конце каждого съезда (1, 2, 3 и 4) имеется горизонтальная площадка П, на которой устраивают разминовки. На этих же площадках находятся пункты примыкания /7р железнодорожных путей четырех рабочих горизонтов к постоянным путям. Вскрытие спиральными съездами позволяет упростить маневры транспорта и тем самым увеличить его производительность. Однако потребность больших радиусов закруглений железнодорожных путей (150 — 200 м) ограничивает область применения этого способа вскрытия.

При использовании автомобильного транспорта, допускающего крутые уклоны и малые радиусы закруглений (25 — 30 м), возможно вскрытие месторождений незначительной мощности спиральными съездами.Вследствие более жестких условий применения и более сложной организации добычных работ вскрытие спиральными съездами применяют реже, чем тупиковыми.

Источник