Глава 7 Способы восприятия мира и общение

Способы восприятия мира и общение

Вы можете быть похожими на других людей как по образу мышления, так и по внешнему облику и по поведению. Например, некоторые люди – оптимисты, а другие – пессимисты. У одних «с мозгами все в порядке», а у других, похоже, такой же беспорядок внутри, как и снаружи. Один человек предпочитает мыслить образами, другой постоянно ведет с собой внутренний диалог, третий же должен все сам «пощупать». В этой главе речь пойдет о разных способах мышления и представления мира (в виде зрительных, звуковых, осязательных образов или через внутренний диалог).

Это и есть начала общения, те основополагающие особенности, благодаря которым одни люди похожи, а другие коренным образом отличаются друг от друга. Это очень важно для установления и поддержания контакта между людьми.

Согласно НЛП, сознание можно рассматривать как внутреннее представление нашего опыта в виде звуковых, осязательных, вкусовых и обонятельных образов. Так, например, мы можем думать о неком событии, имевшем место в прошлом, воспроизводя в памяти зрительные образы, звуки и прочие связанные с ним ощущения. Точно так же этот механизм можно использовать для того, чтобы представить себе будущее. Существуют пять сенсорных каналов, по которым к нам поступает информация извне: зрительный, слуховой, кинестетический, вкусовой и обонятельный. Каждый из этих каналов называется модальностью, а их более детальные характеристики или качества – субмодальностями. Примерами визуальных (зрительных) субмодальностей могут быть яркость и четкость воображаемой картинки. Звуковые субмодальности включают в себя громкость и высоту тона (как при настройке телевизора). В дальнейшем мы встретимся и с другими субмодальностями, что еще раз продемонстрирует, насколько богат и уникален образный мир каждого из нас и насколько многообразны те способы, при помощи которых мы представляем себе реальность. Загляните на стр. 34, рис. 3, там представлен список субмодальностей.

Роль субмодальностей в процессе общения заключается в том, что именно они участвуют в создании тех карт реальности, которыми мы пользуемся. Поэтому, разговаривая с кем-либо, мы можем добиться взаимопонимания с собеседником только в том случае, если задумаемся над тем, как другой человек представляет себе мир, как он мыслит и чувствует, и в том числе каковы субмодальности его чувств. Что этот человек видит, слышит и ощущает внутри себя?

Каждый из нас по-своему воспринимает окружающее. Например, один мыслит в зрительных образах, а другой – в звуковых. Это предпочтение может быть очень слабо выраженным – мы немногим лучше умеем представлять себе осязательные образы, чем звуковые. Или же это может быть значительная степень доминирования, и в этом случае нам трудно понять, как кто-то другой может думать иначе. Так сложилось, что все мы в большей степени пользуемся зрительными образами. Затем идут звуковые образы, а после них – кинестетические. Обонятельные и вкусовые образы, хотя они и могут играть существенную роль в тех или иных конкретных воспоминаниях, все же не так часто используются в повседневности, а поэтому и не столь значимы в процессе общения. Вспомнив принцип уподобления, предположим, что сходные сенсорные предпочтения также могут способствовать усилению контакта между людьми.

В процессе общения вы можете значительно увеличить степень контакта со своим собеседником, если поймете, каким именно образом он создает свою карту реальности, и если сможете подстроиться под него. Это на удивление несложно сделать. Например, подсказку можно найти уже в тех словах, которыми изъясняется этот человек. «Визуальный» человек (то есть человек, предпочитающий при контакте с окружающим миром полагаться в основном на зрительные образы) будет говорить о том, насколько «четко он видит», или бросит реплику: «Теперь я вижу, что вы имеете в виду».

«Аудиальный» же человек скажет, что «был рад вас слышать» или что «это неплохо звучит». Как только вы научитесь осознавать, каким именно сенсорным каналам отдает предпочтение ваш собеседник, вы станете определять это совершенно автоматически при любом разговоре, при чтении газеты, отчета или письма. Вот примеры наиболее типичных фраз и оборотов, которые называются предикаты.

• Визуальный тип. «Вижу, что вы имеете в виду», «темное место», «это выглядит…», «давайте еще раз взглянем на это», «отрадно видеть», «при ближайшем рассмотрении», «туманное представление», «пролить некоторый свет».

• Аудиальный тип. «По правде говоря», «пропускать мимо ушей», «растрезвонить», «слово за слово», «скажите мне», «неслыханный».

• Кинестетический тип. «Погодите секунду», «холодный человек», «сердечный человек», «толстокожий человек», «уловил идею», «убийственный аргумент», «ловко сделано», «и пальцем не пошевелю ради этого», «это меня задевает», «я это печенкой чувствую», «я свяжусь с вами».

• Обонятельный и вкусовой типы. «Это дурно пахнет», «горькая пилюля», «свежий как роза», «ядовитое замечание», «это надо хорошо переварить», «проглоти это», «дело вкуса», «о вкусах не спорят».

Невербальные сенсорные ключи

Так же как и слова, язык тела и особенности речи также отражают наши сенсорные предпочтения или способ мышления. Человек с ярко выраженным визуальным типом представления обычно говорит быстро, высоким голосом и часто дышит.

Человек аудиального типа, скорее всего, будет говорить значительно медленнее, бархатистым голосом с заметным грудным резонансом, а также, возможно, станет сопровождать свою речь ритмичными движениями рук (например, будет постукивать ручкой о стол или качать ногой). Может быть, он примет при этом естественную и удобную позу, немного наклонив голову.

Человек кинестетического типа, вероятно, будет говорить медленно и несколько монотонно, дышать в замедленном темпе, смотреть в землю – прежде чем ответить, скорее как бы осязая нечто, нежели представляя себе это зрительно или прислушиваясь к тому, что происходит внутри него.

Если вы сможете понять, каковы сенсорные предпочтения ваших коллег или каких-либо других людей, это даст вам явные преимущества при общении с ними. Вы гораздо быстрее и легче сможете подстроиться к своему собеседнику, что позволит повысить степень контакта.

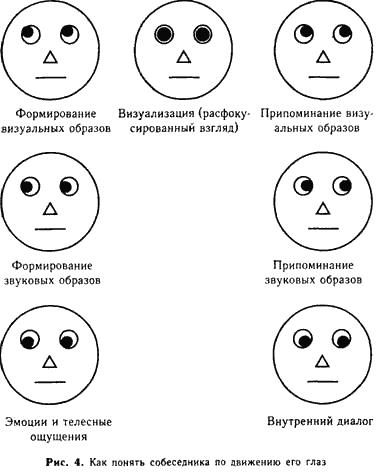

Как понять собеседника по движению глаз

Существует еще один способ определения сенсорных предпочтений собеседника – по движениям его глаз. Глазные яблоки движутся в соответствии с тем, какой сенсорный процесс в данный момент протекает в сознании. В большинстве случаев это движение служит достаточно надежным индикатором того, как именно работает сознание конкретного человека.

Движение глазных яблок вверх происходит при преобладании визуальных процессов, а в сторону – при преобладании аудиальных. Взгляд, направленный вниз, обычно связан с кинестетическими ощущениями или с внутренним диалогом.

Характер движений глаз также зависит от того, происходит ли процесс припоминания, или же звуковые или зрительные образы создаются вновь, как, например, при прокручивании возможных сценариев, касающихся чего-то такого, чего прежде с вами никогда не случалось. Вы можете прямо сейчас попробовать применить на практике описанные выше приемы, что, несомненно, обогатит ваш опыт общения. Правда, это потребует от вас некоторой сноровки. Вы должны будете отмечать наиболее часто повторяющиеся у вашего собеседника словосочетания и наиболее характерные для него жесты, движения глаз и т. п. Кроме того, вам надо будет на ходу разбираться в значении отмеченных особенностей речи и поведения собеседника. Движения глаз могут быть слишком быстрыми, иногда трудно бывает решить, какие из этих движений доминируют. Удобнее выполнять разные упражнения по очереди: например, в один день следя только за движениями глаз собеседника, а на другой день – прислушиваясь к характерным для его речи словосочетаниям. Когда вы в достаточной мере освоите эти приемы и сможете без особого труда определять, к какому сенсорному типу относятся ваши ежедневные собеседники, то их привычная манера речи станет для вас гораздо более информативной. Сделанное вашим собеседником замечание «теперь я вижу, что вы имели в виду» может не иметь для вас особого смысла. Но – только пока вы не поймете, что человек, с которым вы разговариваете, представляет себе мир преимущественно в виде визуальных образов. Или вам может быть не очень понятно, почему же проект нового завода для вашего собеседника «звучит классно» или как он мог его «по-настоящему ощутить», до тех пор, пока вы не осознаете все своеобразие восприятия этим человеком окружающего мира и уникальность его сенсорной карты реальности.

Несколько полезных советов

Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам определить характер сенсорных предпочтений тех людей, с которыми вам часто приходится общаться.

• Прислушайтесь, какими именно предикатами пользуются эти люди в своей повседневной речи. Эти предикаты могут относиться к трем основным модальностям – зрению, слуху или осязанию. Обратите внимание, не доминирует ли среди этих модальностей какая-то одна (или две). Соответственно отметьте, предикатами какого типа ваши собеседники предпочитают не пользоваться.

• Внимательно изучите отчет или какое-либо письмо, написанное интересующим вас человеком. Проанализируйте этот документ на предмет характерных предикатов. В письменной речи, как и в устной, мы склонны употреблять некие характерные обороты, отражающие способ нашего контакта с реальностью.

• Начните сами использовать в разговоре некоторые характерные для ваших собеседников словосочетания, подстраиваясь под тех людей, сенсорные предпочтения которых вам уже известны, и понаблюдайте за эффектом своих действий. Вероятно, в самом скором времени вы поймете, почему в разговоре с человеком, обладающим кинестетическим типом восприятия, следует произносить фразы типа «я ухватил вашу идею» или «мне немного не по себе от этого». Вы сами увидите, насколько повысится уровень вашего контакта с подобным собеседником, даже если раньше вам казалось, что с этим человеком невозможно общаться.

• Оцените значение невербальных характеристик поведения (в том числе движений глаз) вашего собеседника.

• Помните о характере сенсорных предпочтений ваших коллег, начальников или клиентов, общаясь с ними, готовя для них отчеты или служебные записки. Используйте соответствующие сенсорные предикаты.

Инициатива движения навстречу собеседнику должна принадлежать инициатору общения. Можно попробовать склонить собеседника в сторону какой-либо другой, не свойственной ему модальности, так, что он увидит (или услышит, или почувствует) все по-иному.

Довольно часто использование этого приема помогает в налаживании общения, разряжает ситуацию. Употребление человеком кинестетического типа таких фраз, как «что вам видится в данном случае?» или «что вы по этому поводу скажете?», хотя они интуитивно и кажутся ему «неправильными», все же допустимо для него в рамках техники частичной «подстройки и ведения».

В действительности мы используем наши чувства в полном объеме – дело лишь в некоторых предпочтениях.

Каковы ваши собственные сенсорные предпочтения?

Давайте разберемся с вашими собственными сенсорными предпочтениями. Возможно, вы склонны к зрительному восприятию реальности и вам легко удается визуализировать сценарии воображаемых будущих событии. А может быть, вы предпочитаете вести внутренний диалог и прислушиваетесь к своему внутреннему голосу, его советам и возражениям?

Однако мы далеко не всегда воспринимаем реальность до конца осознанно, подобно тому, как мы практически не задумываемся, проговаривая таблицу умножения. Как правило, мы не отдаем себе отчета в том, какие именно выражения мы чаще всего используем в своей повседневной речи (хоть это и заметно окружающим), и уж подавно не осознаем, как те или иные позы и движения отражают наше внутреннее состояние.

Попробуйте выяснить свои сенсорные предпочтения прямо сейчас при помощи приведенного ниже несложного теста.

Это простое упражнение взято из моей же книги «НЛП: новое искусство и наука о том, как добиваться того, чего вы хотите». Все, что от вас потребуется, это определить, насколько легко вы можете представить себе ситуацию того или иного рода. Например, если образ какого-либо предмета в вашем воображении ясный и хорошо сфокусированный, почти столь же реальный, как сама реальность, вы должны поставить себе наибольшее количество баллов. Здесь используется девятибалльная шкала, так что в данном случае вам следует поставить себе 9 баллов. Если же вы испытываете какие-либо затруднения с получением четкого образа или его не удается зафиксировать, поставьте себе 1 или 2 балла. То же самое относится к представлению звуковых и осязательных ощущений. Если вы будете искренни и последовательны, то в итоге вам удастся выявить характер своих сенсорных предпочтений.

1. У кого из ваших друзей или родственников самые длинные волосы?

2. Вспомните лицо своего школьного учителя.

3. Представьте себе полоски на шкуре тигра.

4. Вспомните цвет входной двери в том доме, где вы живете или работаете.

5. Представьте себе своего любимого телевизионного ведущего в какой-нибудь высокой шляпе.

6. Представьте себе самую большую книгу из своей домашней библиотеки.

1. Вспомните свою любимую мелодию.

2. Попробуйте услышать в своем воображении отдаленный звон церковных колоколов.

3. У кого из ваших друзей самый тихий голос?

4. Вспомните голос своего детского друга.

5. Представьте себе, как звучал бы ваш голос под водой.

6. Постарайтесь в воображении услышать шум морского прибоя.

1. Попробуйте представить, что вы окунаете левую ногу в холодную воду.

2. Представьте себе, что вы держите в руках гладкий бумажный стаканчик.

3. Представьте себе, что вы пихаете ногой кошку или собаку.

4. Представьте себе, что вы надели на ноги мокрые носки.

5. Представьте себе, что вы прыгаете с высокой стены.

6. Представьте себе, что вы катите по дороге колесо от машины.

Источник

О способах восприятия реальности

Эта небольшая лекция относится скорее к философскому разделу гносеологии, нежели к той области богословия Новой Церкви, которой посвящён этот раздел. Но поскольку приведенные в ней рассуждения напрямую примыкают к теме тех богословских занятий о сути материального мира с точки зрения Небесного Учения, на которой я концентрировался последнее время, и являются так сказать лишь определённого образа «лирическим отступлением» от темы этих занятий, призванным прояснить употребляемый в процессе этих изысканий термин «восприятие», то мною и было принято решение поместить эту статью именно в данный раздел. И именно в данную позицию среди статей этого раздела.

О способах восприятия реальности

1. На протяжении последних двух занятий, и одной проповеди мы с вами вновь и вновь рассматривали тему о том, что есть материальное в терминологии Латинского Слова. Мы с вами установили ту истину, что материальное в представлениях, заложенных даже в выражениях смысла буквального этого Слова не есть некоей самодостаточной и актуальной реальностью, но что оно есть лишь СПОСОБОМ ВОСПРИЯТИЯ той единственной и абсолютной сущностной Реальности, которая только и существует, а именно Господа от Вечности.

2. Чтобы разобраться, что именно здесь имеется ввиду, я хочу, сначала, пояснить что в данном контексте значит слово «восприятие».

3. Если мы не хотим блуждать в потёмках, нам надо, прежде всего, установить что такое есть это самое «восприятие реальности» на уровне чисто физиологическом.

4. Пока мы об этом не задумываемся, нам кажется, что всё достаточно просто и очевидно. Нам представляется, что мы видим предметы, слышим издаваемые ими звуки, чувствуем воздействие, которое они производят на наше тело через соприкосновение, или же столкновение с ним. В этом восприятии мы взаимодействуем, в некоем с очевидностью воспринимаемом нами объёмном пространстве, с объёмными же телами различной твёрдости и плотности, с которыми в этом пространстве происходят постоянные и периодические изменения. Да и сами мы есть сознание в определённом трёхмерном физиологическом, или же органическом теле, построенном из объёмных органов, заключённым в кожу, которое со всем этим и взаимодействует. В этой парадигме сознание есть не более чем какими-то внутренними процессами в этом теле, наподобие циркуляции материальной крови. Недаром же древние, обитающие в примитивностях этой парадигмы, говорили, что кровь — это душа и жизнь человека, и верили в то, что душа, жизнь и сознание — это и есть некий материальный ток, в виде крови.

5. На уровне ОБЩЕПРИНЯТОЙ современной научной парадигмы этот подход только оброс различного рода деталями и уточнениями, но в принципе остался тем же самым. Что и послужило основой возникновения современных атеистических и материалистических подходов, в которых между человеческим сознанием и химической структурой раствора поваренной соли нет принципиальной разницы, а жизнь объявляется лишь химическим процессом, который прекращается с прекращением химических реакций в органическом теле.

6. Но когда я сказал выше «на уровне ОБЩЕПРИНЯТОЙ современной научной парадигмы» я как раз имел ввиду, что всё это выглядит таким образом только на общепринятом, или же научно-популярном уровне. То есть на таком, на котором не задумываются, и не анализируют ЧАСТНОСТИ подхода, доводя их до их логического завершения.

7. Если мы вдумаемся в частности, то выясниться, что сформированная человеческая личность концентрируется именно в голове. Да и не только человеческая. Были опыты, к которых у животных тело отделялось от головы. Так вот — в голове удавалось поддерживать СОЗНАТЕЛЬНУЮ жизнь особи, а в теле, отделённом от головы — нет. То есть курица с отрубленной головой может даже бегать какое-то время, и в тех же лягушачьих лапках удаётся создавать двигательные рефлексы, подавая на нервы электрические разряды. Но всё это — лишь БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЕ реакции. Тогда как отрезанная голова собаки в этих опытах, пока в ней поддерживалась жизнь, реагировала сознательно. С людьми, насколько мне известно, такие опыты не проводились, но результат, я думаю, был бы где-то тем же.

8. В голове же, тем органом, в котором концентрируются сознание, с очевидностью является именно мозг. Но в мозг непосредственно не входят ни звуки, ни свет, ни предметы внешнего мира. В мозг поступают сигналы с органов чувств. И сигналы вполне определённого свойства. А именно — электрические сигналы. Приходящие из внешних органов восприятия по нервным волокнам. Вся химия которых построена таким образ чтобы обеспечивать прохождение этих самых электрических сигналов. В мозгу же у человека вся его активность, фактически, проходит на уровне тех же электрических сигналов. Долговременная память у человека там записана химическими цепочками в нервных клетках. Но собственно та активность мозга, которая и есть его действующая личность — это именно постоянная циркуляция электрических токов в между нейронами, или же клетками головного мозга.

9. Согласно современным научным представлениям, уложенным в этом описании, которое я заимствовал из Викпедии: «Сложность и многообразие функций нервной системы определяются взаимодействием между нейронами, которое, в свою очередь, представляет собой набор различных сигналов, передаваемых в рамках взаимодействия нейронов с другими нейронами или мышцами и железами. Сигналы испускаются и распространяются с помощью ионов, генерирующих электрический заряд (потенциал действия), который движется по телу нейрона.»

10. То есть от органов чувств, мышц и внутренних желез в мозг приходят структурированные определённым образом электрические сигналы. Собственно, и с химических структур в самом мозге, которые относятся к памяти, приходят тоже электрические сигналы. И в самом мозге идёт взаимодействие всех тих сигналов между собою. Создаётся, так сказать, действующая модель восприятия, являющаяся определённой совокупностью восприятия этих самых импульсов.

11. Так вот — эта модель, как раз и является тем, что для мозговой активности есть реальностью, доступной в образах, чувствах и восприятиях. Все представления у сознания, которое, по сути, есть совокупностью этой электрической активности возникают и базируются исключительно на модели ВНУТРЕННИХ образов, построенных на осмыслении и реконструировании информации, закодированной в этих самых электрических импульсах, приходящих в мозг по внешним нервным волокнам, и считываемых с внутренних химических структур памяти.

12. Весь этот трёхмерный предметный мир, со всеми его звуками, зрительными образами, осязательными характеристиками, который воспринимается нашим сознанием, есть не более чем различного рода структурированными электрическими сигналами. И мы воспринимаем не краски, звуки, твёрдость, мягкость объёмность и прочая, и прочая, а лишь структуры электрических импульсов, приходящих в мозг с органов чувств.

13. Да и сами органы чувств воспринимают лишь структурные характеристики соприкасающихся с ними сред. Скажем, глаз воспринимает структуру фотонов, попадающих на сетчатку. Ухо — структуру колебаний воздуха. Нос — структуру химических реагентов, рассеянных в воздухе. Кожа — структуру поверхностей, с которыми она соприкасается. Но тут правильнее сказать — не «воспринимает», а «реагирует». Ибо «восприятие» подразумевает «осмысление», а ни в глазу, ни в ухе, ни в коже, ни в языке никакого осмысления не происходит. Происходит РЕАКЦИЯ НА СТРУКТУРУ того, с чем орган соприкасается.

14. Даже можно сказать, что вся внешняя сенсорика человека есть одним осязанием, только различных типов. Ибо даже глазной нерв ОСЯЗАЕТ фотоны, попадающие на сетчатку, а ушной нерв осязает колебания мембраны, передающиеся из неё из воздушной среды. И вся эта осязательная активность не выходит за пределы осязательного органа. Орган же осязания сигнализирует электрическими сигналами в мозг именно об изменении своих собственных структурных характеристик. В мозгу же эти сигналы обрабатываются таким образом, что на их основе создаётся ОБРАЗ ВНЕШНЕЙ РЕАЛЬНОСТИ. Реальности, пребывающей ВНЕ органов восприятия.

15. Что есть, по большому счёту, лишь ВИДИМОСТЬЮ РЕАЛЬНОСТИ. Ибо изменения в органах восприятия, с которыми работает сознание, могут быть вызваны чем угодно. В том числе и внутренними процессами в этих самых органах, не соприкасающимися вообще ни с чем иным извне этих самых органов. Поэтому, воздействуя на эти органы чувств определённым образом можно создавать ощущение внешней предметной реальности, которой в ПРИНЦИПЕ не существует.

16. Примером такого воздействия могут служить эксперименты с гипнозом, когда человека касаются карандашом, а говорят, что сигаретой. И у человека происходят определённого рода изменения в кожных тканях, которые формируют там ожог, как от соприкосновения с огнём. Но это ожог сформированный не НАРУЖНЫМ воздействием на кожу, а ВНУТРЕННИМ импульсом обратной связи. Это не в мозг пришёл с кожи сигнал о прикосновении к ней обжигающего предмета, а наоборот, из мозга пришёл сигнал о том, что, в связи с «агентурными данными» такое соприкосновение в этой точке наличествует. Отчего в коже происходят точно такие же изменения, какие были бы при наличии внешнего воздействия. То есть — реальность, пребывающая в этой модели сознания внутри вызывает изменения в органе восприятия таким же образом, каким, по идее, это изменения может вызвать лишь реальность, пребывающая снаружи, при наружном соприкосновении.

17. По сути, даже опосредующее внешнее воздействие, в виде карандаша, тут вовсе не обязательно. Известны клинические случаи так называемых «стигматов», когда у человека появляются на ладонях раны от «гвоздей», для которых не было вообще никакой наружной причины. А только «посыл» из «внутренней реальности», или же той электрической виртуальной, то есть лишённой малейшей предметной размерности реальности внутри мозга, которая есть совокупностью химических и электрических процессов внутри него протекающих.

18. Из вышесказанного и следует тот интересный вывод, что реальность, в которой обитает наше сознание, лишено всякой предметности, размерности, количественности и протяжённости, и есть лишь способом внутреннего самовосприятия этого самого сознания. Можно было бы сказать, что единственная размерность и предметность, которая там присутствует, это размерность и предметность нейронных связей внутри мозга. Но как раз именно ЭТА размерность и предметность в этой «реальности» совершенно никак и не воспринимаема!

19. Всё разнообразие предметности этой реальности, со всеми их пространствами и временами, со всеми их формами, красками, структурами, количествами и качествами — всё это есть не более чем СПОСБОМ ВНУТРЕННЕГО ВОСПРИЯТИЯ.

20. Более того, поскольку все эти «опытные данные» об органической структуре тела и мозга, опять же, заимствованы из опыта анализа и изучения внешних сигналов, приходящих в сознание изучающего посредством пяти органов чувств, то все эти научные приборы, методы научного изучения, все эти наглядные органические формы, попадающие под скальпель исследователя — всё это также не более чем СПОСОБ ВНУТРЕНЕГО ВОСПРИЯТИЯ. И все представления, построенные на этих, так сказать, экспериментальных исследованиях, по сути, есть не более чем способом внутреннего восприятия активности исходящих ко внешним органам чувств и мускулам электрических импульсов, и возвратной активности структурированных докладов органов чувств о результатах активности исходящих импульсов. Вызывает ли это хоть какие-то изменения в некоей «предметной реальности» где мы с вами ВРОДЕ БЫ обитаем, да и есть ли она вообще, эта самая «внешняя реальность» — это ещё очень большой вопрос. Вопрос, на который получить однозначно доказательный ответ практически невозможно. Просто по определению.

21. Именно такого рода соображения и послужили основной для различного рода экзотических философских концепций, вроде того же солипсизма, к примеру. А также и более примитивных концепций, воплотившихся в различного рода художественных произведениях, вроде нашумевшего фильма «Матрица». А также появления различных проектов так называемой «виртуальной» или же компьютерной реальности. Где людей, посредством компьютерного воздействия на осязательности их органов чувств предполагается вводить в различного рода ощущения «внешней реальности», существующей лишь в виде запрограммированного внешнего воздействия на их органы чувств. Которая будет, под этим воздействием, формироваться в их сознании, и будет представляться им, внутри этого сознания, РЕАЛЬНО СУЩЕСТУВУЮЩЕЙ.

22. Но, собственно, как мы уже говорили выше, подобного рода воздействие для формирования внутренней реальности восприятия уже успешно осуществлялось и в докомпьютерную эпоху, с помощью гипноза. И настолько успешно осуществлялось, что даже получалась «обратная связь», когда эта ВНУТРЕННЯЯ реальность вызывала изменения в структуре ВНЕШНИХ (или, по крайней мере таковыми воспринимаемых) органов чувств.

23. Из всего вышесказанного можно сделать несколько очень интересных выводов.

24. Первый заключается в том, что существование некой внешней предметной реальности со всеми своими реальными пространствами и временами, по крайней мире такой, как нам представляется что она существует, есть не только совершенно недоказуемым, но в общем, и совершенно необязательным для существования той внутренней реальности, в которой обитает, своим восприятием, наше сознание. Её существование может быть как реальностью, так и полной фикцией нашего восприятия. А если даже если и реальностью, то вовсе не такой, которая существует в нашем восприятии. И, скорее всего, совершенно не такой. То есть внутренняя реакция нашего восприятия на приходящие в мозг электрические импульсы, которую мы воспринимаем за эту реальность, и она сама по себе — это, как говорят в Одессе, может оказаться двумя очень большими разницами. То есть там может вообще не оказаться всех тех форм, пространств и времён, которые наше восприятие ей приписывает.

25. Второй вывод заключается в том, что чтобы там ни было исходной причиной тому, что мы полагаем «электрическими импульсами приходящими в мозг», эта самая причина должна обладать ПОДАВЛЯЮЩЕЙ независимостью от нашего сознания. Ибо иначе наше сознание было бы Абсолютным Творцом, лепящим эту самую внутреннюю реальность полностью по своих желаниям и намерениям, без всякого внешнего сопротивления. Но, тем не менее, наш опыт говорит нам, что мы здесь сторона скорее страдательная, чем абсолютно владычествующая. И что уж скорее эту внутреннюю реальность в нас формируют, а не мы её лепим как нам заблагорассудится. Этот вывод, кстати, обладает свойством именно абсолютной правильности. Ибо мы можем сомневаться во многом, даже практически во всём, связанном с процессами формирования своей реальности внутреннего восприятия, но вот этот вывод, построенный на КАЧЕСТВЕ нашего восприятия не может быть проинтерпретирован никак иначе. В любой относительности системы нашего внутреннего восприятия.

26. Третий же вывод заключается в том, что это господствующее влияние на формирование нашего внутреннего восприятия является влиянием СОЗНАТЕЛЬНЫМ. То есть что помимо нашего собственного сознания и его восприятия существует ещё КАК МИНИМУМ одно Сознание вне его. И оно доминантно по отношению к нашему сознанию. Это тоже относится к абсолютным выводам, которые мы можем сделать на основе нашего анализа доступных нашему восприятию процессов в этой реальности сознания.

27. И четвёртый вывод, который мы можем сделать на основании этого анализа, заключается в том, что импульсы, влияющие на формирование внутренней реальности нашего восприятия, свидетельствуют также о существовании сознаний не связанных с нашим собственным сознанием, но приблизительно ему эквивалентных по влиянию. С которыми мы можем тягаться во влиянии, и которые тоже являются подчинёнными процессами по сравнению с этим абсолютно доминирующим Сознанием, о котором мы говорили в нашем втором выводе.

28. Но вот где, как и каким образом все эти сознания обретаются, каким образом они с нами взаимодействуют, как наша внутренняя реальность восприятия соотносится с их внутренней реальностью восприятия — тут мы, анализируя ситуацию на основании видимостей нашего восприятия, ничего конкретного сказать попросту не можем. И чем больше мы будем углубляться в этот вопрос, тем очевиднее для нас будет становиться эта истина. Ибо ничего не ведая о причинах, служащих истоками нашего восприятия, а обретаясь лишь в следствиях этих причин, мы можем с очевидностью считать доказательно ощущаемой истинностью лишь существование какой-то РЕАЛЬНОСТИ в принципе. Ибо если б хоть чего-нибудь не было бы, то не было бы вообще ничего. То есть не было бы никакого восприятия — ни внешнего ни внутреннего. И именно наличие такого восприятия, само по себе, и свидетельствует о том, что ЧТО-ТО всё-таки ЕСТЬ. Так сказать — В ПРИНЦИПЕ.

29. По сути, вышеприведенные рассуждения очень чётко показывают, что мало того, что мы не в состоянии воспринимать реальность даже своего собственного существования такой, какова она в есть себе, но мы, по сути, не можем даже получить верного представления ни о ней, ни о себе, ни даже о способах нашего её восприятия. То есть существуют определённые принципиальные ограничения, которые непреодолимо препятствуют любым нашим попыткам выработать более-менее продуктивные методики для осмысления всего, с этим связанного. И что мы тут подобны человеку, пытающемуся вытащить себя из трясины путём дёргания себя за волосы.

30. И что единственным реальным путём выхода из этой трясины ложного восприятия будет лишь помощь «со стороны», если таковая будет оказана. А именно, от того совершенно абсолютного, довлеющего над всеми остальными сознаниями реальности нашего внутреннего восприятия Сознания, абсолютную необходимость существования которого мы ПРАКТИЧЕСКИ можем почувствовать, и чувствуем, как это было показано во втором из вышеозвученных выводов.

31. Ибо, как это было сформулировано в книге Эммануила Сведенборга «Новый Иерусалим, и Его Небесное Учение»:

Без откровения из Божественного человек не в состоянии что либо знать . ибо человек родится в совершенном неведении, и потом лишь научается всему из предметов мира, посредством которых он образует свой разум. .. Отсюда происходит то, что человек ничего не знает .. поэтому необходимо откровение, из которого он может это узнать. . и что Божественное из любви к роду человеческому не могло не открыть того, что служит спасению (человека от этого губящего неведения). (NJHD 249, 251). А.Васильев

Источник