База знаний

13.3. Основные пути и способы видообразования

В территориальном аспекте в пространстве новый вид может возникнуть из одной или группы смежных популяций, расположенных на периферии ареала исходного вида. Такое видообразование называется аллопатрическим (от греч. alios — иной, patris — родина). В других случаях новый вид может возникнуть внутри ареала исходного вида, как бы внутри вида; этот путь видообразования называется симпатрическим (от греч. sym — вместе, patris — родина). В филогенетическом аспекте (во времени) новый вид может возникнуть посредством постепенного изменения одного и того же вида во времени, без какой-либо дивергенции исходных групп. Такое видообразование называется филетическим.

Новый вид может возникнуть путем разделения единого предкового вида (дивергентное видообразование). Наконец, новый вид может возникнуть в результате гибридизации двух уже существующих видов — гибридогенное видообразование. Кратко опишем эти основные пути видообразования.

Аллопатрическое видообразование (называемое иногда географическим) иллюстрируется приведенными выше примерами возникновения вида у больших чаек и в группе австралийских мухоловок. При аллопатрическом видообразовании новые виды могут возникнуть путем фрагментации, распадения ареала широко распространенного родительского вида. Примером такого процесса может быть возникновение видов ландыша (см. гл. 6). Другой способ аллопатрического видообразования — видообразование при расселении исходного вида, в процессе которого все более удаленные от центра расселения периферийные популяции и их группы, интенсивно преобразуясь в новых условиях, становятся родоначальниками видов. Примеры, аналогичные видообразованию в группе больших чаек, известны и для других птиц, некоторых рептилий, амфибий, насекомых.

В основе аллопатрического видообразования лежат те или иные формы пространственной изоляции, и этот путь видообразования всегда сравнительно медленный, происходящий на протяжении сотен тысяч поколений. Именно за такие длительные промежутки времени в изолированных частях населения вида вырабатываются те биологические особенности, которые приводят к репродуктивной самостоятельности даже при нарушении первичной изолирующей преграды. Аллопатрическое видообразование всегда связано с историей формирования видового ареала.

Симпатрическое видообразование. При видообразовании симпатрическим путем новый вид возникает внутри ареала исходного вида.

Первый способ симпатрического видообразования — возникновение новых видов при быстром изменении кариотипа, например при автополиплоидии. Известны группы близких видов (обычно растений) с кратными числами хромосом (см. рис. 6.28). Так, например, в роде хризантем (Chrysanthemum) все формы имеют число хромосом, кратное 9, 18, 27, 36, 45, . 90. В родах табака (Nicotiana) и картофеля (Solanum) основное, исходное, число хромосом равно 12, но имеются формы с 24, 48, 72 хромосомами. В таких случаях можно предположить, что видообразование шло путем автополиплоидии — посредством удвоения, утроения, учетверения и т. д. основного набора хромосом предковых видов. Процессы полиплоидизации хорошо воспроизводятся в эксперименте посредством задержки расхождения хромосом в мейозе в результате воздействия, например, колхицином. Известно, что полиплоиды могут возникать и в природных условиях. Возникшие полиплоидные особи могут давать жизнеспособное потомство лишь при скрещивании с особями, несущими то же число хромосом (или при самоопылении). В течение немногих поколений в том случае, если полиплоидные формы успешно проходят «контроль» естественного отбора и оказываются лучше исходной диплоидной, они могут распространиться и сосуществовать совместно с породившим их видом (рис. 13.4) или, что бывает чаще, просто вытеснить его.

Рис. 13.4. Пример возникновения репродуктивной изоляции при полиплоидизации: обитающий по всему Индостану тетраплоидный вид растений Dicanthium annulatum, несомненно, возник из диплоидной предковой формы, ныне занимающей небольшой дизъюнктный ареал (по Н. Россу, 1962)

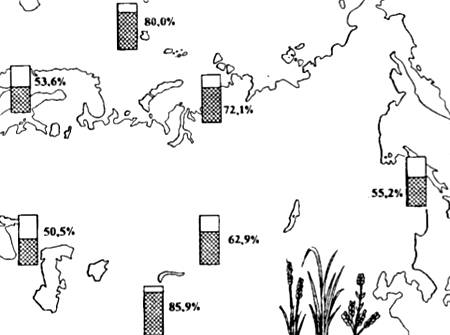

Полиплоидные формы, как правило, крупнее и способны существовать в более суровых физико-географических условиях. Именно поэтому в высокогорьях и в Арктике число полиплоидных видов растений резко увеличено (рис. 13.5). Среди животных полиплоидия при видообразовании играет несравненно меньшую роль, чем у растений, и во всех случаях связана с партеногенетическим способом размножения (например, у иглокожих, членистоногих, аннелид и других беспозвоночных).

Рис. 13.5. Распространение полиплоидных видов цветковых (в процентах к общему числу видов флоры) в разных частях Евразии (по данным разных авторов из Н.В. Тимофеева-Ресовского и др., 1977)

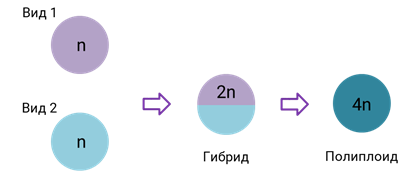

Второй способ симпатрического видообразования — путем гибридизации с последующим удвоением числа хромосом — аллополиплоидия (см. ниже).

Наконец, последним, достаточно изученным способом симпатрического видообразования является возникновение новых форм в результате сезонной изоляции. Известно существование ярко выраженных сезонных рас у растений, например у погремка Alectorolophus major (см. гл. 10), раннецветущие и позднецветущие формы которого полностью репродуктивно изолированы друг от друга, и, если условие отбора сохраняется, лишь вопрос времени — когда эти формы приобретут ранг новых видов. Аналогично положение с яровыми и озимыми расами проходных рыб; возможно, что эти формы уже являются разными видами, очень схожими морфологически, но изолированными генетически (виды-двойники).

Особенность симпатрического пути видообразования — возникновение новых видов, морфофизиологически близких к исходному виду. Так, при полиплоидии увеличиваются размеры, но общий облик растений сохраняется, как правило, неизменным; при хромосомных перестройках наблюдается та же картина; при экологической (сезонной) изоляции возникающие формы также обычно оказываются морфологически слабо различимыми. Лишь в случае гибридогенного возникновения видов появляется новая видовая форма, отличная от каждого из родительских видов (но также имеющая признаки, характерные для двух исходных видов).

Филетическое видообразование. При филетическом видообразовании вид, весь в целом изменяясь в чреде поколений, превращается в новый вид, который можно выделить, сопоставляя морфологические характеристики этих групп.

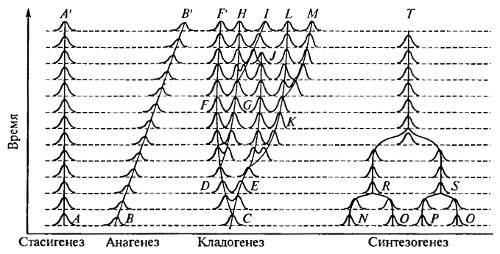

Филетическое видообразование включает стазигенез — развитие вида во времени с постепенным изменением одной и той же экологической ниши, и анагенез — развитие вида с приобретением каких-то новых принципиальных приспособлений, позволяющих ему образовать совершенно новую, более широкую экологическую нишу. Примером стазигенеза может быть развитие основного ствола верхнеплиоценовых моллюсков рода Giraulus (см. рис. 6.5).

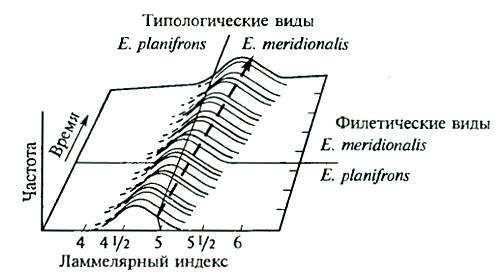

Рис. 13.6. Пример филетического видообразования в ряду ископаемых европейских слонов (Elephas planifrons — Е. meridionalis) по ламеллярному индексу (количеству эмали на зубах) (из В. Гранта, 1980)

Ясно, что в этом случае возможно лишь сопоставление морфологических характеристик, так как изучать результаты филетической эволюции можно лишь с привлечением палеонтологического материала (рис. 13.6). При этом всегда остается возможность того, что на каком-то этапе эволюции от единого филетического ствола могли дивергировать другие группы и филетическое видообразование могло оказаться на самом деле дивергентным. Поэтому в «чистом виде» филетическая эволюция, видимо, возможна лишь как идеализированное и упрощенное отражение эволюционного процесса на одном из отрезков жизни вида (фратрии).

Заметим, что границы между отдельными видами в филетическом ряду форм провести невозможно — она всегда будет условной (см. гл. 12).

Дивергентное видообразование (кладогенез). Ч. Дарвин считал этот тип видообразования самым распространенным (единственный рисунок в «Происхождении видов» посвящен именно этому типу видообразования). Примерами этого типа видообразования — возникновение новых видов в результате разделения единой предковой формы — являются возникновение нескольких видов сигов вокруг Ирландского моря (см. рис. 6.10) и дивергенция дарвиновых вьюрков на Галапагосах (см. рис. 6.12) и эволюция североамериканских дрозофил группы pseudoobscura — persimilis (см. рис. 6.27).

Гибридогенное видообразование (синтезогенез или сингенез). Этот тип видообразования обычен у растений: по некоторым подсчетам, более 50% видов растений представляют собой гибридогенные формы — аллополиплоиды. Укажем лишь на некоторые. Культурная слива (Prunus domestica) с 2n = 48 возникла путем гибридизации терна (P. spinosa, 2n = 32) с алычой (P. divaricata, 2n= 16) с последующим удвоением числа хромосом. Некоторые виды пикульника, малины, табака, брюквы, полыни, ириса и других растений — такие же аллополиплоиды гибридогенного происхождения.

Интересен случай возникновения нового симпатрического вида у Spartina townsendii (2л = 120) на основе гибридизации с последующим удвоением числа хромосом местного английского вида S. stricta (2n = 50) и завезенной в 70-х годах XIX в. из Северной Америки S. alternifolia (2n = 70). Сейчас ареал этого вида интенсивно расширяется за счет сокращения ареала местного европейского вида. Другой пример гибридогенного вида, возникшего симпатрически,— рябинокизильник (Sorbocotaneaster), сочетающий признаки рябины и кизильника и распространенный в середине 50-х годов в лесах южной Якутии по берегам среднего течения р. Алдан (К.М. Завадский). В результате гибридогенного видообразования особенно часто могут образовываться комплексы видов (или так называемых полувидов), связанных между собой гибридизацией,— сингамеоны (В. Грант). В случае таких гибридных комплексов иногда бывает трудно обнаружить четкие границы между отдельными видами, хотя виды как устойчивые генетические системы выделяются вполне определенно.

Все четыре основные формы видообразования во времени схематично показаны на рис. 13.7.

Рис. 13.7. Основные формы филетического (во времени) видообразования (из Н.Н. Воронцова, 2001)

Источник

Видообразование

Урок 7. Общая биология 11 класс ФГОС

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Видообразование»

Продолжаем изучать раздел общей биологии «Основы учения об эволюции».

Мы говорили, что организмы способны изменяться во времени — эволюционировать.

Эволюционные изменения, протекающие на популяционном, внутривидовом уровне, называют микроэволюцией.

Микроэволюция в итоге ведёт к видообразованию. Термин «видообразование» в узком смысле этого слова означает «увеличение числа видов».

Процесс видообразования впервые был научно обоснован Чарльзом Дарвином в 1859 году в труде «Происхождение видов путём естественного отбора».

Он утверждал, что: возникновение новых видов происходит благодаря длительному процессу накопления полезных изменений, увеличивающихся из поколения в поколение. Накопление мелких индивидуальных изменений через много поколений приводит к образованию разновидностей, которые являются ступенями на пути образования нового вида. Переход от одной к другой происходит в результате накапливающего действия естественного отбора.

Видообразование — это процесс возникновения новых биологических видов и изменения их во времени.

Видообразование обычно слагается из двух стадий: первая — возникновение репродуктивной изоляции, вторая — её закрепление естественным отбором.

Выделяют три основных пути, ведущих к появлению новых видов.

Первый из них — преобразование существующих видов. В ходе эволюции вид А меняется и превращается в вид В.

Такой процесс называется филетическим видообразованием и не предполагает изменения числа видов.

Второй путь связан со слиянием двух существующих видов и образованием нового вида. При этом говорят о гибридогенном видообразовании.

Третий путь видообразования обусловлен разделением одного предкового вида на несколько независимо эволюционирующих видов ─ это дивергентное видообразование. Именно по этому пути и шла в основном эволюция биоразнообразия на Земле.

Выделяют два способа видообразования: географическое, или аллопатрическое, и экологическое, или симпатрическое.

Географическое, или аллопатрическое, видообразование осуществляется на основе изоляции популяций вида, занимающих различные территории.

Пространственная изоляция возникает между популяциями, далеко отстоящими друг от друга или разделёнными географическими барьерами.

Для многих наземных животных географическими барьерами служат моря и реки, а для водных — массивы суши.

Из-за географических преград может происходить разделение ареала вида на несколько изолированных частей. Это может привести к возникновению изолятов — географически изолированных популяций.

Давайте рассмотрим схематический процесс аллопатрического образования нового вида.

Допустим, что часть особей популяции мигрировала на новую территорию. Эта территория отделена от прежней географической преградой, например, рекой. В результате образовалось 2 популяции: популяция А, которая обитает в прежних условиях и популяция Б, которая находиться в новых условиях обитания.

При этом на каждую популяцию естественный отбор может действовать по-разному, а эффекты дрейфа генов и мутационного процесса будут явно отличаться. Тогда со временем в изолированных частях будут накапливаться новые генотипы и фенотипы.

Организмы, оказавшись в новых условиях обитания, начинают к ним приспосабливаться. Особи, которые не справляются с новыми условиями погибают. А те, которые смогли преодолеть трудности (возможно, благодаря каким-либо признакам, например (определённая окраска) выживают, размножаются и дают начало новому поколению с теми же признаками. Со временем необходимых признаков для выживания появляется все больше, такие особи становятся отличными от тех, что были прежде.

Рано или поздно это приведёт к полной генетической несовместимости между популяциями А и Б.

Способны ли представители этих популяций скрещиваться и давать плодовитое потомство, неизвестно…так как они никогда не встречаются друг с другом в природе.

Если скрестить представителей данных популяций в искусственных условиях, то можно обнаружить их несовместимость.

Учёными было доказано что отдалённые популяции одного и того же вида чаще всего оказываются репродуктивно изолированными друг от друга.

Таким образом, прерывание потока генов между изолятами, с одной стороны, и действие естественного отбора, с другой, приводят в конце концов к их репродуктивной изоляции и образованию самостоятельных видов.

Классический пример аллопатрического видообразования — эндемичные виды, возникшие на островах.

Например, описанные впервые Чарлзом Дарвином вьюрки на Галапагосских островах — свидетельство эффективности аллопатрического видообразования.

Молекулярный анализ их ДНК показывает, что при всем удивительном морфологическом многообразии все они являются потомками одного единственного континентального вида. Его представители попали на Галапагоссы несколько миллионов лет назад и дали начало четырём основным линиям.

Наиболее древняя из них ─ линия насекомоядных вьюрков. Позднее выделилась линия вьюрков, которые питаются насекомыми и нектаром. Затем лепестками цветов, почками и плодами.

От этой линии выделилось ещё две, с более мощными клювами. Древесные вьюрки использовали их для извлечения насекомых из стволов деревьев, а наземные ─ для питания твёрдыми семенами. Образование разных видов вьюрков происходило на разных островах и шло таким образом по пути аллопатрического видообразования.

Примером аллопатрического видообразования также является возникновение современных видов ландыша от исходного вида, обитавшего миллионы лет назад в широколиственных лесах.

Нашествие ледника разорвало единый ареал ландыша на несколько частей. Он сохранился на лесных территориях, избежавших оледенения.

Однако, в отличие от популяций ландыша, у ворон сохранялась возможность контактов и обмена генами между «чёрными» и «серыми» популяциями, что приводило к появлению гибридных особей, дававших плодовитое потомство. Поэтому популяции ворон лишь разделились по окраске, а разделения на два чётких биологических вида не произошло.

Ещё один пример.

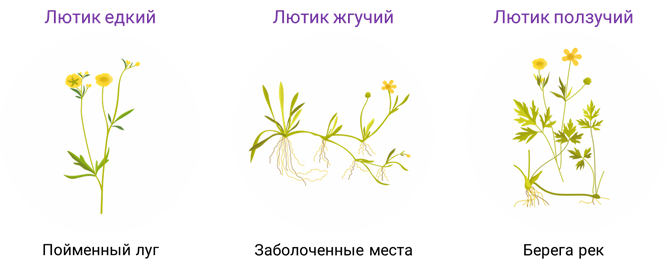

В средней полосе в пределах территории России произрастает более двадцати видов лютика. Все они произошли от одного вида. Потомки его заселили различные места обитания — степи, леса, поля — и благодаря изоляции обособились друг от друга сначала в подвиды, а потом и в виды.

В основе аллопатрического видообразования лежат те или иные формы пространственной изоляции, и этот путь видообразования всегда сравнительно медленный, происходящий на протяжении сотен тысяч поколений.

Именно за такие длительные промежутки времени в изолированных частях населения вида вырабатываются те биологические особенности, которые приводят к репродуктивной несовместимости.

Учёные предполагают, что в особых случаях репродуктивная изоляция может возникнуть между определёнными особями и всей остальной популяцией в пределах одной территории. Такой способ видообразования называют симпатрическим.

Экологическое, или симпатрическое, видообразование связано с расхождением групп особей одного вида и обитающих на одном ареале по экологическим признакам. При этом особи с промежуточными характеристиками оказываются менее приспособленными.

Примером экологического (симпатрического) видообразования являются виды синиц, которые образовались в связи с пищевой специализацией: по выбору мест кормёжки, по составу поедаемых кормов, по способам их поиска и добычи.

Рассмотрим способы протекания симпатрического видообразования.

Один из них — возникновение новых видов при быстром изменении кариотипа путём полиплоидизации (то есть удвоения хромосомного набора).

Этот механизм видообразования интересен тем, что он ведёт к мгновенному формированию полной генетической несовместимости нового вида с видами-предками.

Например, у картофеля исходное число хромосом равно 12, но в результате полиплоидизации возникли виды с хромосомными наборами равными 24, 48 и 72.

Это позволяет предполагать, что соответствующие виды образовались в результате полиплоидии, т. е. путём кратного умножения числа хромосом исходного предкового вида.

Другой способ симпатрического видообразования — гибридизация с последующим удвоением числа хромосом.

Так, например, всем известная слива возникла благодаря скрещиванию тёрна и алычи c последующим увеличением числа хромосом в геноме. То есть слива возникла в результате межвидовой гибридизации и последующей полиплоидизации.

Лишь в случае гибридогенного возникновения видов появляется новая видовая форма, отличная от каждой из родительских.

Третий способ симпатрического видообразования — возникновение репродуктивной изоляции особей внутри первоначально единой популяции в результате фрагментации или слияния хромосом и других хромосомных перестроек (мутаций). Этот способ распространён как у растений, так и у животных.

Полагают, что большая панда произошла от медведя в результате хромосомных изменений. У панды 42 хромосомы, а у медведя 74. Поэтому и отличий между ними достаточно.

Таким образом, образование новых видов в результате хромосомных перестроек может происходить в популяциях, населяющих один и тот же географический район и не разделённых никакими барьерами.

Особенностью симпатрического пути видообразования является то, что он приводит к возникновению новых видов, всегда морфологически близких к исходному виду.

Источник