- Типы экономических систем

- Понятие экономической системы

- Основные типы экономических систем

- Факторы, влияющие на развитие всех типов экономических систем

- Отличительные черты экономических систем

- Черты традиционной экономики

- Особенности командно-административной экономики

- Черты рыночной экономики

- Характерные черты смешанной экономики

- Таблица с различиями видов экономических систем

- Достоинства и недостатки типов экономических систем

- Натуральное хозяйство

- ЛЕКЦИЯ «СИСТЕМА ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВА»

Типы экономических систем

О чем эта статья:

10 класс, ЕГЭ/ОГЭ

Понятие экономической системы

Экономическая система ― это действующая совокупность принципов, правил и связей, которые определяют форму и содержание основных экономических отношений, возникающих в процессе производства, обмена и потребления экономического продукта.

Цель экономической системы — организовать социально-экономические отношения между производителем и потребителем с максимальной эффективностью.

Тип экономической системы характеризует:

- формы собственности;

- способы распределения ограниченных ресурсов;

- способы регулирования экономики.

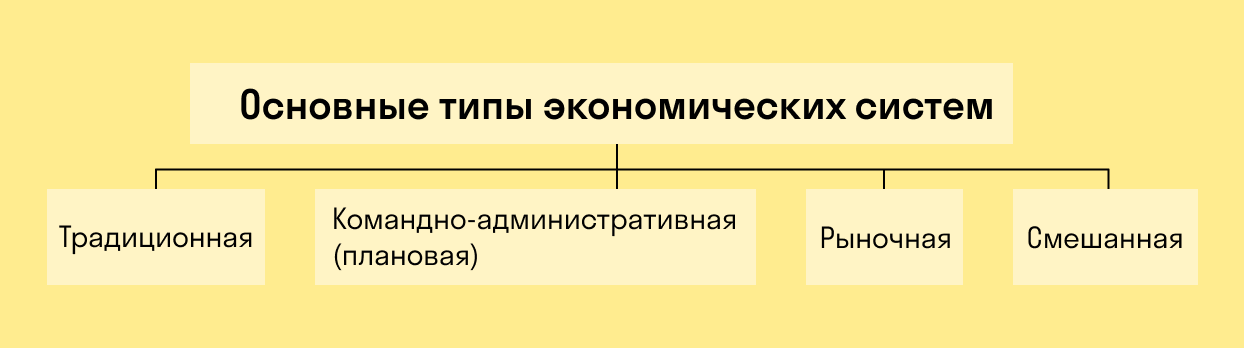

Перечислим основные типы экономических систем, которые рассматривают в школе на уроках обществознания.

Основные типы экономических систем

В современной экономической теории выделяют 4 вида экономических систем:

Традиционная экономика — самая ранняя экономическая система, в которой главную роль в создании, обмене и распределении играют традиции и обычаи. В ней же широко распространен ручной труд.

Примеры стран с традиционной экономикой: Бурунди, Бангладеш, Афганистан.

Командно-административная (плановая, командная, государственная, директивная) экономика — система, в которой почти все экономические ресурсы находятся в собственности государства, а руководство экономикой происходит через государственный план.

Примеры стран с командно-административной экономикой: Куба, Вьетнам, Северная Корея, СССР.

Рыночная экономика — система, которая основана на принципах свободного предпринимательства, конкуренции, а также на договорных отношениях между хозяйствующими субъектами. В рыночной экономике ограничено вмешательство государства в хозяйственную деятельность.

Отметим, что в современном мире нет примеров с чисто выраженной рыночной экономикой, в современных государствах чаще всего преобладает смешанная экономическая система.

Смешанная экономика — система, в которой совмещены элементы из разных экономических систем. В ней государство и частный сектор играют важную роль в производстве, распределении, обмене и потреблении всех ресурсов и материальных благ.

Примеры стран со смешанной экономикой: Россия, Китай, Франция, Япония.

Факторы, влияющие на развитие всех типов экономических систем

К факторам, которые влияют на экономическое развитие, относят:

Месторасположение. Географическое положение, погодные условия и то, насколько местность обеспечена природными ресурсами, влияет на хозяйственную деятельность.

Взаимоотношения с соседними странами. Этот фактор тоже определяется географическим положением. С граничащим государством можно установить дружеские и/или торговые отношения или же, наоборот, конфликтовать, что повлияет на способ ведения хозяйственной деятельности.

Уровень развития экономики. Переход от одной системы к другой требует серьезных изменений во всех сферах деятельности. Если экономика не способна справиться с текущими проблемами, ее нужно реформировать.

Культурные особенности. Народности отличаются друг от друга укладом, традициями, менталитетом, религией. Эти различия влияют на отношение населения к трудовым обязанностям, распорядку дня и пониманию конечного результата.

Узнаем отличительные черты каждого вида экономических систем.

Отличительные черты экономических систем

Черты традиционной экономики

- Ручной труд преобладает во всех отраслях экономики.

- Характерно натуральное хозяйство.

- Медленное развитие техники и технологий производства или их отсутствие из-за противоречий с действующим укладом и традиционными религиозными и культурными особенностями.

- Широкое развитие обмена товарами и услугами (бартер).

- Незначительная роль предпринимательства.

- Преобладание традиций и обычаев. При этом главные экономические вопросы решаются в соответствии с ними.

- Активная роль государства.

- Объединенность членов экономических отношений.

- Религиозные и культурные особенности имеют первостепенную важность в экономической деятельности.

Особенности командно-административной экономики

- Все экономические решения принимают государственные органы через централизованное (директивное) планирование. То есть на каждом предприятии есть производственный план и исходя из него принимается решение, что и в каком объеме производить.

- Производители не могут решать, что им производить.

- У производителя нет интереса в повышении эффективности производства.

- Преобладает государственная форма собственности практически на все ресурсы.

- Управление всеми предприятиями из единого центра.

- Государство полностью контролирует производство и распределение продукции.

Черты рыночной экономики

- Свободное решение основных экономических вопросов на основе механизма спроса-предложения.

- Рынок ориентируется на покупателя.

- Экономические субъекты реализуют деятельность в соответствии с личными экономическими интересами.

- Государство почти не играет роли в распределении ресурсов, в том числе не производит общественные блага, не борется с безработицей и др.

- Преобладание частной собственности.

- Свободная конкуренция.

- Самостоятельный выбор поставщиков сырья и покупателей продукции.

- Рыночная экономика развивается, при этом является крайне нестабильной.

- Ограниченное вмешательство государства в хозяйственную деятельность.

Характерные черты смешанной экономики

У смешанной экономики нет уникальных отличительных черт, так как в ней присутствуют элементы других экономических систем. Вот что характерно для этой экономической системы:

- Сочетание двух механизмов регулирования: рыночного и государственного.

- Наличие частного и государственного сектора экономики.

- Сочетание мотиваций частных предпринимателей с социально-значимыми задачами в экономике. То есть участие государства в предоставлении социальных благ.

- Развитая инфраструктура.

- Роль государства в смешанной экономике: обеспечивает правовую базу экономики, поощряет конкуренцию, перераспределяет доходы, уменьшает безработицу, сокращает инфляцию, стимулирует развитие экономики, поддержка предприятий государственного сектора экономики, инвестирования в сферы образования, здравоохранения, науки, культуры и другие.

Таблица с различиями видов экономических систем

| Критерии отличия | Традиционная экономика | Командно-административная | Рыночная | Смешанная |

| Кому принадлежит собственность | Преимущественно общине | Преимущественно государству | Преимущественно частным лицам | Разнообразие форм собственности |

| Что производят | Основано на традициях | Общественные блага | Потребительские товары | Общественные и потребительские товары |

| Как производят | Решает государство | Решает производитель | Решает производитель и государство | |

| Для кого производят | Для всех потребителей | Для конкретных потребителей | Для всех и для отдельных потребителей | |

| Роль государства | Активная | Определяющая | Охранная | Охранная, антимонопольная, информационная, роль по перераспределению доходов |

Достоинства и недостатки типов экономических систем

Рассмотрим достоинства и недостатки каждой экономической системы.

Источник

Натуральное хозяйство

- Натура́льное хозя́йство — самодостаточный тип хозяйствования, который направлен только на удовлетворение собственных потребностей (не на продажу). Всё необходимое производится внутри хозяйственной единицы, при этом не возникает потребность в рынке. Натуральное хозяйство противоположно товарному производству.

Главными чертами натурального хозяйства являются незначительность его участия в межрегиональном разделении труда, вплоть до экономической изолированности от внешнего мира (автаркия) при самообеспеченности средствами производства и рабочей силой, позволяющей удовлетворять все (почти все) потребности за счёт собственных ресурсов.

Развитие производительных сил общества и углубление межрегионального разделения труда объективно подготавливают условия для смены натурального хозяйства товарным, где специализация производителей на изготовлении одного какого-либо товара развивается, охватывая всё более обширные территории.

В рабовладельческом обществе и при феодализме натуральное хозяйство оставалось господствующим, несмотря на развитие обмена и товарно-денежных отношений. В феодальном обществе господство натурального хозяйства служит одной из предпосылок сохранения феодальной раздробленности.

Натуральное хозяйство до настоящего времени сохранилось в экономически отсталых районах земного шара (Азия, Африка, Латинская Америка), где до колонизации их европейцами господствовали родоплеменные или феодальные отношения. В странах, освободившихся от колониальной зависимости, в середине XX века 50—60% населения было занято в натуральном или полунатуральном хозяйстве.

В современной России натуральное хозяйство представлено личными подсобными хозяйствами крестьян и садово-огородными участками городских жителей.

Источник

ЛЕКЦИЯ «СИСТЕМА ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВА»

План

1. Экономическая сущность и основные принципы построения системы ведения хозяйства

2. Система растениеводства

3. Система животноводства

1. Экономическая сущность и основные принципы построения системы ведения хозяйства

Одной из важнейших экономических категорий является система ведения хозяйства, которая характеризует основные производственные отношения внутри предприятия.

Понятие «система» широко используется в организационно-экономическом анализе, прогнозировании и организации производства.

Система — это множество взаимосвязанных элементов, образующих определенную целостность, единство.

Все системы обладают рядом свойств, в том числе целостностью, иерархичностью, функциональностью, управляемостью, целенаправленностью, самоорганизацией. С точки зрения их дифференциации в теории предполагается существование целого, которое может подразделяться на компоненты и элементы. Не элементы и компоненты дают целое, а, наоборот, система порождает при ее дифференциации компоненты и элементы, в данном случае структура имеет свойства иерархичности.

Иерархичность системы означает, что каждый ее компонент и элемент в последующем может рассматриваться как отдельная система.

Система ведения сельского хозяйства(система хозяйства) — это совокупность социально-экономических, организационных, технических и технологических принципов построения и ведения производства для конкретных условий с целью удовлетворения потребности общества в сельскохозяйственных продуктах.

Основные принципы построения рациональной системы ведения хозяйства следующие.

Целостность — принцип не сводится к механической сумме свойств компонентов и элементов системы. Каждый компонент и элемент зависит от его места, функции внутри целого (системы)-

Структурность — возможность представить систему через структуру ее компонентов и элементов.

Иерархичность — каждый компонент (система растениеводства, система земледелия и т. д.) или элемент может рассматриваться как самостоятельная система. Так, в зависимости от построения системы ведения хозяйства ее элемент — рабочая сила — может быть общим для систем ведения растениеводства и животноводства.

Взаимосвязь и соотношения компонентов и элементов строятся с учетом наиболее рационального использования факторов внешней среды, устойчивого развития сельской местности.

Многосторонность и множественность формирования обусловливают множественность построения экономико-математических моделей и их систем, адекватных наиболее вероятным системам ведения хозяйства.

Рациональная система ведения хозяйства является сердцевиной, основной составляющей организационно-хозяйственного плана любого предприятия. По историческим данным, в 1914 г. большинство крупных помещичьих хозяйств имело план организационно-хозяйственного устройства.

В 50-х годах были возрождены исследования по системам ведения хозяйства, в 80-е годы закончены их разработки по 154 областям, краям и республикам. Параллельно на основе региональных систем разрабатывались и системы ведения конкретных хозяйств. В связи с крупной реорганизацией сельскохозяйственного производства в 90-е годы появилась необходимость в разработке систем ведения хозяйства для новых организационных форм.

В зависимости от применяемых критериев системы ведения хозяйства могут быть классифицированы:

— по региональным уровням (для страны, зоны, области, района, предприятия);

— по отраслевому принципу (системы растениеводства, животноводства, вспомогательных и обслуживающих производств для предприятий, для АПК — по сферам деятельности);

— по факторно-технологическому признаку (системы оплаты труда, машин, земледелия, удобрений, кормления животных);

— по структурному принципу (производственная, организационная, социальная структуры предприятия и т. д.).

На всех уровнях разработки систем (от уровня страны и до уровня предприятия) цели и задачи в основном аналогичны. Методологически правомерно обоснование системы на всех уровнях вести одновременно. При формировании организационных, технических и технологических составляющих необходимо учитывать следующее. чем ниже их уровень, тем глубже и конкретнее должна быть разработка. Конструирование системы ведения хозяйства должно проводиться в органической взаимосвязи с развитием несельскохозяйственных отраслей АПК.

На формирование и развитие системы ведения хозяйства конкретного предприятия оказывает влияние совокупность факторов и условий производства. Решающее значение имеет ресурсный потенциал хозяйства, то есть количественное и качественное состояние материально-технических, трудовых и земельных ресурсов. Значительное влияние на развитие системы оказывают также условия производства (природные, биологические, социально-демографические и т. д.).

Наиболее устойчивыми являются природные условия — климат, рельеф, почвы, водный режим. К ним необходимо приспосабливать проектируемую систему. Важность биологических условий обусловлена использованием в сельском хозяйстве живых организмов, биологического потенциала растений и животных, который используется сегодня не более чем на 50 %.

Социально-демографические условия на селе динамичны, при быстрой урбанизации оно стареет, самоликвидируются мелкие поселения; при постоянном сокращении населения социальная инфраструктура не улучшается. Поэтому выбор систем ведения хозяйства обусловлен в значительной степени социально-правовыми формами предприятия.

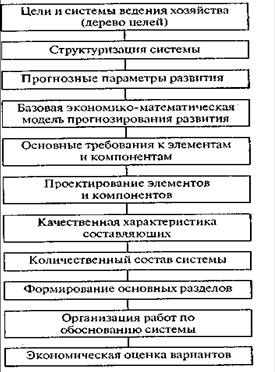

Экономические категории, характеризующие систему ведения хозяйства на сельскохозяйственных предприятиях, представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Экономические категории, характеризующие систему ведения хозяйства на сельскохозяйственных предприятиях

К рациональной системе ведения хозяйства предъявляются следующие требования: углубление специализации и концентрации производства, обеспечивающее внедрение индустриальных методов; устойчивость; оптимальные связь и соотношение производственных подразделений и отраслей; полное и наиболее рациональное использование основных составляющих ресурсного потенциала (земли, трудовых ресурсов, основных ц оборотных фондов); преодоление сезонности труда, сравнительно равномерная и полная занятость трудовых ресурсов на протяжении года; создание необходимых накоплений для расширенного воспроизводства; ускорение оборота вкладываемых средств и сравнительно равномерное поступление денежной выручки.

В условиях агропромышленной интеграции требуется, чтобы объемы, ассортимент и качество сельскохозяйственной продукции соответствовали производственным планам перерабатывающих предприятий и чтобы сырье равномерно в течение года (или сезона) поступало на переработку.

2 Производственная и организационная структура сельскохозяйственных организаций, классификация организационных структур

по признаку ступенчатости

При обосновании системы ведения конкретного предприятия прежде всего необходимо определить наиболее рациональную для него производственную и организационную структуру. Опыт показывает, что обоснование может идти по трем основным направлениям:

— сохранение числа сложившихся отраслей при изменении их качества, то есть внедрение в производство высокопродуктивных пород животных, сортов сельскохозяйственных культур, высокопроизводительных машин;

— увеличение или уменьшение числа отраслей без изменения их качества, то есть изменение производственного направления, соотношений в структуре основных и оборотных фондов, рабочей силы, посевных площадей и т. д.;

— относительное изменение количества и качества отраслей и элементов производства: изменяются характер и уровень специализации хозяйства, происходят значительные структурные сдвиги в производстве сельскохозяйственной продукции.

В практике сложились двухступенчатая, трехступенчатая, четырехступенчатая и смешанная организационные структуры ведения хозяйства.

При двухступенчатой структуре хозяйство можно подразделить на бригады в отраслях растениеводства и животноводства и вспомогательные и обслуживающие производства.

При трехступенчатой структуре хозяйство подразделяется на отделения (цехи), которые, в свою очередь, делятся на бригады в отраслях растениеводства и животноводства. При этом в каждом отделении имеются вспомогательные и обслуживающие производства.

Четырехступенчатая структура аналогична трехступенчатой. В качестве четвертой ступени выступает интеграция в агропромышленном объединении.

Смешанная (комбинированная) структура может быть представлена двух- или трехступенчатой организационной структурой обычного хозяйства, которое комбинируется с организационной структурой животноводческого комплекса, овощного комбината и т.д.

По этой схеме целесообразно проводить разработки для крупных сельскохозяйственных кооперативов, хозяйственных товариществ и обществ, государственных и унитарных предприятий, различных объединений.

На крупных сельскохозяйственных предприятиях для обоснования системы исследуют следующие основные разделы: производственное направление хозяйства и его внутрихозяйственная специализация; растениеводство (в том числе кормопроизводство); животноводство; мероприятия по механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства; промышленная переработка, хранение сельскохозяйственной продукции; организация подсобных промыслов и производств; баланс труда; организация оплаты труда; совершенствование внутрихозяйственного расчета, внутрихозяйственное управление; социальное развитие; развитие личных подсобных хозяйств населения; охрана окружающей среды; потребность в инвестициях; маркетинг; оценка эффективности проектируемой системы ведения хозяйства; управление освоением системы ведения хозяйства.

Рисунок 2 – Этапы обоснования системы ведения хозяйства

Для средних и мелких предприятий схема обоснования упрощается, подробно разрабатывается этап формирования основных разделов системы, то есть решаются следующие основные вопросы: анализ производства и обоснование концепции развития предприятия на перспективу; производственное направление хозяйства, внутрихозяйственная специализация, кооперация и интеграция производства; системы растениеводства, земледелия и кормопроизводства, животноводства; система мероприятий по механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства; промышленная переработка, хранение сельскохозяйственной продукции, обслуживающие и подсобные промышленные производства; баланс труда, организация и оплата труда; организационная, производственная структуры и управление хозяйством; социальное развитие; развитие личных подсобных хозяйств населения; охрана окружающей среды; потребность в капитальных вложениях; экономическая эффективность системы ведения хозяйства.

Для фермерского хозяйства система ведения может быть обоснована в прогнозе развития при полном освоении производственных мощностей. При этом используются материалы научных учреждений, опыт передовых хозяйств и их производственных подразделений. Для расчета количественных параметров применяют нормы и нормативы, используемые в планировании сельскохозяйственного производства.

Учитывая сложность вопроса и то, что он решается на длительный период, целесообразно рекомендовать системный подход с использованием экономико-математических методов.

Опыт разработки системы ведения хозяйства для сельскохозяйственных предприятий показал, что на первой стадии проектирования необходимо оптимизировать организационно-технологические схемы построения рыночных отношений в районе, а потом — производственную структуру каждого хозяйства. Это позволяет более точно подойти к определению перспективной социальной структуры хозяйств и объемов инвестиций, внедрить интенсивные технологии производства продукции.

Для сельскохозяйственных предприятий со сложной организационной структурой обоснование системы ведения хозяйства следует начинать с первичных подразделений (бригады, фермы и т. д.). В связи с этим возникает множество самостоятельных блоков экономической информации, которые целесообразно свести в систему с помощью экономико-математической задачи блочно-диагональной структуры. Первичной является экономико-математическая модель задачи по оптимизации производственной структуры хозяйства. Реализация модели предполагает разработку задачи блочно-диагональной структуры. Каждый блок строится с учетом оптимизации всех элементов производства в подразделении. Связующий блок характеризуется переменными по продаже продукции на рынке, возможному запасу технических средств, капитальным вложениям, запасу трудовых ресурсов, воспроизводству стада животных с учетом кооперации и интеграции производства.

На основе модели были проведены расчеты для многих хозяйств Нечерноземной зоны. Она является универсальной и может быть использована для обоснования системы ведения хозяйств сельскохозяйственных предприятий различных организационных форм.

Проектируемая система ведения хозяйства должна основываться на достижениях научно-технического прогресса, отражать новейшие разработки научно-исследовательских и учебных институтов, а также передовой опыт. Для ее разработки создаются комиссии из специалистов, которые возглавляют руководители хозяйства. В их состав на договорных началах включают специалистов научно-исследовательских учреждений и проектных организаций. Разработанный проект обсуждают и утверждают на собраниях трудовых коллективов предприятий.

Фермеры обосновывают систему ведения хозяйства самостоятельно (при наличии специального сельскохозяйственного образования) или прибегают к услугам специалистов других хозяйств и учреждений.

Наибольшего внимания заслуживают методики обоснования систем ведения растениеводства и животноводства.

3. Система растениеводства

Под системой растениеводства понимают состав и соотношение в хозяйстве таких отраслей, как полеводство, луговодство, овощеводство, садоводство и т. д., а также комплекс мероприятий по их ведению, который охватывает технику, технологию и организацию производства. Решающая роль в формировании рациональной системы растениеводства принадлежит технике, техническому оснащению, материально-технической базе.Это система машин и орудий для комплексной механизации, автоматизации производства, растениеводческие постройки и сооружения, оборудование, другие средства производства.

Технологической основойрастениеводства является система земледелия,которая представляет собой комплекс взаимосвязанных агротехнических, мелиоративных и организационно-экономических мероприятий, направленных на рациональное использование земли, сохранение и повышение ее плодородия, рост урожайности сельскохозяйственных культур.

Научно обоснованная система земледелия позволяет решить следующие взаимосвязанные задачи:

— наиболее производительно использовать биоклиматический потенциал, земельные, водные, энергетические, технические итрудовые ресурсы для увеличения производства продукции;

— создать необходимые условия для неуклонного повышения плодородия почвы;

— рационально использовать все природные ресурсы с учетом оптимизации водного, пищевого, воздушного, теплового, светового режимов, охраны почвы и окружающей среды.

Отличительной чертой системы является строгая зональность. Не может быть одинаково эффективной и универсальной системы земледелия для разных естественных и хозяйственных (природно-экономических) условий. Эти системы постоянно развиваются по мере развития производительных сил, то есть совершенствования техники, технологии, организации производства и труда.

В систему земледелия входит ряд взаимосвязанных элементов — звеньев.

Система севооборотов — наиболее сложное звено, позволяющее создать оптимальные условия для роста и развития растений путем обеспечения каждой культуры лучшими или хорошими предшественниками, эффективного использования удобрений, результативной борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками. Вместе с тем система севооборотов имеет и организационное значение, так как оказывает влияние на структуру посевных площадей, размещение в пределах хозяйства разных по транспортабельности культур и формирование растениеводческих бригад.

Система семеноводства обеспечивает подбор таких сортов сельскохозяйственных культур, которые наиболее приспособлены к местным условиям, машинной технологии и наиболее урожайны. Система удобрения — одно из главных направлений активного вмешательства человека в процесс повышения плодородия почвы, определяет объемы и способы применения удобрений (минеральных и органических). Она индивидуальна для каждой местности и должна быть взаимоувязана с другими элементами системы земледелия, в первую очередь с севооборотами. Общее направление в I развитии системы удобрения — увеличение роли минеральных удобрений в поддержании и повышении плодородия почвы при разумном сочетании с органическими. Ее неотъемлемая часть — химическая мелиорация специфических почв (кислых, солонцеватых), то есть известкование и гипсование. Агрономическое и экономическое значение этих мероприятий возрастает прямо пропорционально увеличению применения минеральных удобрений.

Система борьбы с вредителями, болезнями сельскохозяйственных культур и сорняками включает биологические, агротехнические и химические меры.

Система обработки почвы и ухода за растениями объединяет технологические приемы основной и предпосевной обработки, ухода за посевами. Она тесно связана с севооборотами, системами удобрения, борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками. При этом необходим строгий учет почвенных и климатических особенностей.

Мелиорация и агромелиорация — система мероприятий по регулированию водного режима почвы (осушение, орошение, полезащитное лесоразведение для борьбы с водной и ветровой эрозией). Эффективность системы земледелия во многом зависит от применяемых сортов. Они должны отвечать требованиям интенсификации, быть высокопродуктивными и ресурсосберегающими, то есть окупать затраты на воду, удобрения выходом продукции, обладать повышенной устойчивостью к болезням и вредителям, неблагоприятным климатическим условиям, засухоустойчивостью, морозостойкостью и т. д. Нужны сорта с разными сроками созревания, что позволяет регулировать сроки уборки, смягчить напряженность в период уборочных работ.

В системе земледелия проявляются взаимосвязь и сочетание разных технологических элементов, от которых зависят плодородие почвы, рост урожайности сельскохозяйственных культур, рентабельность растениеводства. Конкретное содержание каждого элемента системы имеет местное значение в зависимости от условий, в которых протекает деятельность того или иного хозяйства. Задача рациональной организации сельскохозяйственного производства заключается в том, чтобы установить правильные взаимосвязи между этими элементами, найти главное звено, которое в решающей мере определяет результаты деятельности всей системы. В одних зонах это будут меры борьбы с эрозией и сохранение влаги в почве, в других — удобрения, мелиорация, известкование и т. д.

Рациональная система земледелия должна способствовать эффективному использованию научно-технических разработок, быть почвозащитной и экологичной.

Системы земледелия постоянно меняются и совершенствуются. Они становятся более интенсивными и дифференцированными. Наиболее рациональны те из них, которые полностью соответствуют местным условиям и особенностям, материально-техническим ресурсам и уровню развития хозяйства.

К организационно-экономическим элементамсистем растениеводства относятся: организация использования сельскохозяйственной территории, работа по внедрению севооборотов, организация труда, управления, планирования и контроля.

Отрасли растениеводства входят в производственную структуру почти каждого сельскохозяйственного предприятия, за исключением небольшого числа узкоспециализированных. В разных зонах России и в хозяйствах различных производственных типов они имеют неодинаковое направление, различны их сочетания между собой и с отраслями животноводства.

В Нечерноземной зоне России из растениеводческих отраслей в наибольшей степени развито полеводство с возделыванием озимой ржи и пшеницы, яровых колосовых, льна, картофеля, многолетних трав и других кормовых культур, а также овощеводство. В большинстве хозяйств этой зоны зерновые, технические культуры и картофель в совокупности занимают около 2/3 посевной площади, 1/3 приходится на кормовые (однолетние и многолетние травы, силосные, кормовые корнеплоды). В хозяйствах пригородной зоны, расположенных на плодородных пойменных землях или осушенных торфяниках, овощеводство ведется в крупных размерах и удачно сочетается с молочным животноводством. Полеводство в основном развивается с целью обеспечения животных кормами.

4. Система животноводства

Под системой животноводства понимают сложившуюся на предприятии отраслевую структуру животноводства, а также совокупность (комплекс) материально-технических, технологических и организационно-экономических приемов построения и ведения производства в каждой отрасли (элементов системы), обеспечивающих удовлетворение потребности общества в продукции животноводства при наивысшей эффективности деятельности предприятия.

Неодинаковые природные и экономические условия производства по зонам страны и на отдельных предприятиях определяют различия в отраслевой структуре животноводства, то есть в составе и соотношении разных видов скота. Отраслевая структура животноводства зависит, прежде всего, от способа и уровня развития кормопроизводства. Например, овцы в общем поголовье скота преобладают на предприятиях, расположенных в засушливых районах с большими площадями природных пастбищ, а доля свиней, наоборот, повышается с увеличением доли пашни в составе сельскохозяйственных угодий.

Существенное влияние на выбор системы животноводства оказывает обеспеченность предприятия рабочей силой: ее недостаток сдерживает развитие трудоемких отраслей животноводства даже там, где для этого имеются благоприятные природно-климатические условия.

Важнейшими факторами, определяющими отраслевую структуру животноводства, являются также состояние рынка продукции и положение предприятия на этом рынке (емкость рынка, его заполненность, наличие и уровень конкуренции, конкурентоспособность продукции, производимой на данном предприятии, и др.).

Система животноводства состоит из материально-технических, технологических и организационно-экономических элементов. К материально-техническим элементамотносятся: тип построек для содержания скота, система машин для выполнения трудовых процессов по его обслуживанию, другие средства производства, связанные с ведением отрасли. Чем выше уровень интенсивности животноводства, тем большее значение приобретают эти элементы. Так, по мере индустриализации производства на животноводческих фермах возводят капитальные постройки с комплексной механизацией и автоматизацией трудовых процессов. Связанное сэтим увеличение капитальных вложений и текущих материально-денежных затрат на содержание животных должно окупаться повышением продуктивности, обеспечением устойчивого сбыта продукции и повышением ее рентабельности.

Технологические элементывключают организацию воспроизводства стада, повышение породности, племенных качеств, совершенствование типов кормления и способов содержания животных, меры борьбы с болезнями. Интенсивное использование скота предполагает обоснование рациональных темпов воспроизводства стада, экономически выгодных сроков хозяйственного использования и норм выбраковки маточного поголовья, ликвидацию яловости, рациональный возраст животных при первом осеменении, высокий уровень продуктивности. Воспроизводство стада, совершенствование его породных и племенных качеств осуществляются в соответствии с задачами, которые стоят перед предприятием и отраслью, и обеспечивают сохранение (при необходимости — увеличение) поголовья животных, рост производства продукции, находящей устойчивый спрос на рынке, снижение ее себестоимости и повышение рентабельности.

Тип и уровень кормления животных в решающей мере влияют на продуктивность и качество продукции. Кормление скота по рационам, сбалансированным по содержанию питательных веществ, обеспечивает повышение продуктивности, увеличение производства продукции в расчете на 1 га кормовой площади, способствует росту производительности труда, снижению себестоимости продукции и повышению ее рентабельности.

Способ содержания скота — один из важнейших технологических элементов системы животноводства. По мере индустриализации производства на фермах применяют наиболее прогрессивные в данной отрасли способы, обеспечивающие улучшение условий содержания животных, повышение продуктивности и рост эффективности производства.

Профилактические меры по борьбе с болезнями имеют большое значение в повышении продуктивности животных и получении продукции высокого качества.

Технологические элементы системы животноводства должны обеспечивать максимальную экономию трудовых, материально-технических и энергетических ресурсов, что способствует повышению эффективности производства продукции и конкурентоспособности предприятия и отрасли на рынке.

К организационно-экономическим элементамсистемы животноводства относятся структура и производственное направление соответствующих отраслей; плотность поголовья скота в расчете на единицу земельной площади в соответствии с конкретными условиями деятельности предприятия, его специализацией, положением на рынке. Структура стада в отрасли и породный состав в каждом случае должны соответствовать производственному направлению.

К организационно-экономическим элементам системы животноводства относятся также специализация предприятия, размеры и размещение ферм на его территории, внутрихозяйственные и межхозяйственные связи между отраслями и группами животных. Большое значение имеют совершенствование организации и улучшение условий труда обслуживающего персонала, отсутствие текучести кадров, решение других социальных вопросов, организация планирования и учета.

Таким образом, в системе животноводства взаимосвязаны и взаимодействуют материально-технические, технологические и организационно-экономические элементы, которые в совокупности обеспечивают наиболее целесообразное использование скота, повышение его продуктивности, сохранение (при необходимости — увеличение) поголовья и улучшение его качества в целях производства большего объема высококачественной продукции, повышения конкурентоспособности и устойчивости предприятия на рынке при наименьших затратах труда, материально-денежных средств и капитальных вложений.

Отдельные элементы по-разному влияют на формирование системы животноводства. Например, профилактика болезней, будучи необходимым элементом системы, не определяет ее характера, так как ветеринарные мероприятия проводятся при любой технологии и организации производства во всех отраслях. Гораздо большее значение в формировании системы имеют способ содержания скота и тип его кормления. Например, при беспривязном содержании крупного рогатого скота техника, технология и организация производства совсем другие, чем при привязном. Силосно-концентратный, сенажно-концентратный и другие типы кормления животных отличаются не только составом и долей отдельных видов кормов в рационе, но и техникой, технологией и организацией производства. Однако недооценка того или иного элемента системы может отрицательно сказаться на развитии животноводства в целом. В этом проявляются взаимосвязь и незаменимость элементов.

На разных этапах развития животноводства значение отдельных элементов системы неодинаково. Высокие племенные качества скота даже при комплексной механизации трудовых процессов на фермах не дают должного эффекта, если не решен вопрос производства достаточного количества полноценных кормов. Именно поэтому при строительстве новых и реконструкции действующих животноводческих ферм серьезное внимание обращаю на создание прочной кормовой базы. Исходят из того, что факторы кормления на 59 % определяют уровень производства продукции скотоводства, тогда как факторы селекции животных — на 24, технологические — на 17 %.

Значение одних и тех же элементов системы животноводств неодинаково также для разных условий деятельности сельскохозяйственных предприятий, поэтому по зонам страны различают способы производства кормов, содержания животных, типы и кормления и т. д. Неодинаково значение отдельных элементов и для разных отраслей животноводства. Не может быть единой системы животноводства для предприятий, находящихся в разных условиях.

При индустриализации отдельные элементы системы животноводства наполняются новым содержанием. Появляется, например, возможность организации расширенного воспроизводств стада не на основе замкнутого его оборота в рамках отдельного предприятия, а путем направленного выращивания ремонтного молодняка на специализированных межхозяйственных предприятиях. Усиливается значение племенной работы, поскольку породный и качественный состав стада должен более полно соответствовать условиям индустриального производства. Производственные и вспомогательные помещения, из которых состоят животноводческие фермы, должны обеспечивать успешное применение индустриальных технологий, содержание скота в благоприятных санитарно-гигиенических условиях, осуществление процесса производства без применения ручного труда, что будет способствовать повышению конкурентоспособности отрасли.

По способам производства и использования кормов и способам содержания скота как наиболее важным признакам (элементам) выделяют следующие системы и подсистемы (формы) животноводства:

пастбищная — экстенсивная кочевая, отгонно-пастбищная, стационарно-пастбищная, культурно-пастбищная;

стойлово-пастбищная — экстенсивная преимущественно на естественных кормах, средней интенсивности на комбинированных кормах, интенсивная на посевных или высокопродуктивных природных кормах;

стойловая — круглогодовая стойловая, стойлово-лагерная.

При пастбищной системе человек практически не вмешивается в производственные процессы животноводства (разведение животных, выращивание молодняка, получение и использование кормов). Пастбищная система применяется в основном в смушковом и мясосальном овцеводстве, табунном коневодстве и отчасти в мясном скотоводстве.

Характерными признаками системы, в том числе наиболее экстенсивной ее формы — кочевой, являются перегон скота в поисках травы с одного пастбища на другое, отсутствие страховых запасов кормов, помещений для содержания животных, стихийные случки и расплод. Для нее характерны низкие продуктивность животных и уровень производства продукции в расчете на единицу земельной площади. Кочевая система применяется в районах с малоснежными зимами, где скот может самостоятельно круглый год добывать пастбищный корм и конкуренция разных видов скота по отношению к кормовой базе практически отсутствует.

При отгонно-пастбищной системе часть поголовья (овец, молодняка крупного рогатого скота) перегоняют в течение года с одних сезонных пастбищ на другие. В местах пастьбы в этом случае необходимы создание страховых запасов кормов, укрытий для скота, механизация подачи воды из колодцев, обеспечение ветеринарного обслуживания животных. Должны быть созданы нормальные жилищно-бытовые условия для чабанских бригад. В районах, где развито отгонное животноводство, механизируют стрижку овец, заготовку кормов. В полупустынях и пустынях эта система позволяет наиболее производительно использовать земельные угодья, получать дешевую продукцию и за счет этого выдерживать конкуренцию.

Стационарно-пастбищная система применяется в тех случаях, когда предприятие располагает в пределах небольшого радиуса всеми видами сезонных пастбищ или круглогодовыми выпасами. При этом на пастбищных угодьях возводят животноводческие постройки, механизируют поение, стрижку овец и другие трудовые процессы, создают нормальные жилищно-бытовые условия для работников.

Культурно-пастбищная система сочетает круглогодовое пастбищное содержание скота на естественных или улучшенных кормовых угодьях с активным вмешательством человека в производственные процессы в наиболее ответственные периоды. Зимой и летом вводится дополнительная подкормка животных, особенно молодняка, сеном, силосом, концентратами. Зимой после подсосного периода животные содержатся в улучшенных укрытиях. При сравнительно небольших дополнительных затратах эти мероприятия дают возможность значительно повысить продуктивность животных и получать конкурентоспособную продукцию.

Стойлово-пастбищная или пастбищно-стойловая (в зависимости от продолжительности периодов) система животноводства применяется в районах, где круглогодовой выпас скота невозможен по природным условиям и забота о зимнем кормлении и содержании животных полностью ложится на человека. Это вызывает дополнительные затраты, которые тем значительнее, чем дольше и суровее зима. При наиболее интенсивной форме данной системы животные в стойловый период обеспечиваются разнообразными кормами, содержатся в благоустроенных помещениях с механизацией трудовых процессов.

Для этой системы характерны сравнительно высокая плотность поголовья скота и высокий уровень производства продукции на 100 га кормовой площади, использование высокопродуктивных пород животных, хорошо реагирующих на улучшение условий кормления и содержания, равномерный (на предприятиях, где это экономически целесообразно) выход продукции в течение года. Высокоинтенсивная стойлово-пастбищная система широко применяется в молочном скотоводстве, при выращивании ремонтного молодняка крупного рогатого скота и в овцеводстве в разных районах страны, располагающих обширными площадями высокопродуктивных естественных или культурных кормовых угодий. За счет дешевых кормов обеспечивается конкурентоспособность продукции на рынке.

Стойловая система характеризуется наибольшей степенью вмешательства человека в производственные процессы в животноводстве, что обычно сопровождается увеличением затрат труда и средств. Оно должно окупаться более высоким выходом продукции в расчете на голову скота и 1 га кормовой площади, что повышает требования к породному составу стада, уровню его продуктивности, организации воспроизводства. Это самая интенсивная система в отрасли. В ее рамках производство и доставка кормов в кормушки в течение всего года осуществляются человеком. С этим связаны строгое нормирование кормления, регулирование сроков осеменения и расплода, высокий и при необходимости равномерный в течение года выход продукции.

При данной системе животные значительную часть года, а часто и круглый год находятся в капитальных помещениях, выпускают их только для моциона. Это нередко приводит к ослаблению организма, заболеванию животных. В целях преодоления таких недостатков круглогодовое стойловое содержание животных заменяют стойлово-лагерным, особенно при использовании культурных пастбищ. В этом случае зимой скот находится в капитальных помещениях, а летом — в лагерях, в которых механизированы основные трудовые процессы. Обычно лагеря строят вблизи культурных пастбищ. Это позволяет иметь здоровое поголовье, повышать его продуктивность, снижать затраты труда и средств на единицу продукции и таким образом обеспечивать ее конкурентоспособность.

Круглогодовая стойловая система применяется в интенсивном молочном скотоводстве, при откорме молодняка крупного рогатого скота и свиней; стойлово-лагерная — в молочном скотоводстве, особенно в районах с высокой распаханностью земель и пригородных зонах, при выращивании молодняка крупного рогатого скота, а также на племенных и репродукторных свиноводческих предприятиях.

ЛЕКЦИЯ «СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, СОЧЕТАНИЕ ОТРАСЛЕЙ

И РАЗМЕРЫ ПРЕДПРИЯТИЙ»

1. Сущность, формы и факторы специализации.

2. Сочетание отраслей в сельскохозяйственных организациях.

3. Показатели специализации и сочетания отраслей.

4. Понятие и значение «концентрация» производства, размеры сельскохозяйственных организаций.

5. Факторы концентрации производства.

1. Сущность, формы и факторы специализации

Под специализацией сельскохозяйственного предприятия понимают сосредоточение деятельности на производстве одного или нескольких видов продукции, соответствующих конкретным условиям хозяйства и потребностям страны. Она выражает общественное разделение труда, которое взаимосвязано с развитием производительных сил. Чем совершеннее материально-техническая база, выше уровень обеспеченности квалифицированными кадрами, лучше экономические условия, тем успешнее проходит процесс специализации. В свою очередь, под влиянием этого процесса формируется производственная и организационная структуры, система машин, профессиональный состав работников и другие факторы деятельности предприятия.

Сельскохозяйственные предприятия, специализируясь на производстве разных видов продукции, занимают определенное место в общественном разделении труда. Вначале отдельные виды продукции в деятельности большинства из них не играли решающей роли. Затем по мере развития производительных сил страны и сельского хозяйства углублялась специализация предприятий. Среди них формировались хозяйства с преимущественным производством того или иного вида продукции, в том числе зерновые, свекловичные, льноводческие, овощеводческие, садоводческие, виноградарские и др. Этот процесс разделения труда осуществляется постоянно: например из овощеводческих предприятий выделяются тепличные, из садоводческих — ягодоводческие и т. д.

В сельском хозяйстве сложились следующие формы специализации: зональная, общехозяйственная, внутрихозяйственная и внутриотраслевая.

Зональная (территориальная) специализация заключается в разделении труда по производству товарной сельскохозяйственной продукции между экономическими районами, областями (краями) и зонами с учетом природных факторов и затрат на ее получение. В стране сложились крупные районы товарного производства отдельных видов продукции. Например, зерновые культуры выращивают в основном в черноземных областях, Поволжье, Сибири, Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях; лен-долгунец — в Нечерноземной зоне; ранние овощи и ягоды — около Москвы, других крупных городов и промышленных центров, а также в курортных зонах; теплолюбивые овощные культуры (томаты, баклажаны, перец и др.) —преимущественно на юге страны; бахчевые — В Нижнем Поволжье; виноград — на Северном Кавказе.

Общехозяйственная специализация заключается в разделении труда по производству товарной сельскохозяйственной продукции между предприятиями. Это продолжение зональной специализации, углубляющее и развивающее ее. Так, для Ленинградской и Московской областей характерно производство нескольких видов продукции: молока, мяса, картофеля, овощей, плодов, ягод, цветов и т. д. Здесь созданы молочные, свиноводческие, птицеводческие, овощеводческие, садоводческие, цветоводческие и другие специализированные предприятия.

Внутрихозяйственная специализация выражает разделение труда по производству товарной и нетоварной сельскохозяйственной продукции между подразделениями предприятия. Например, в каждом овощеводческом хозяйстве Московской области, как правило, несколько бригад выращивают овощи в открытом грунте, одна — рассаду и овощи в защищенном грунте, созданы подразделения по производству кормов и обслуживанию крупного рогатого скота. В таких хозяйствах рассада и корма — нетоварная продукция: она используется преимущественно для собственных потребностей. Особенно велико значение внутрихозяйственной специализации для тех предприятий, которые производят сравнительно большое количество разных видов продукции. Специализация позволяет разместить их по подразделениям в размерах, достаточных для применения прогрессивной техники, технологии и организации труда.

Внутриотраслевая специализация состоит в разделении труда по технологическим стадиям производства сельскохозяйственной продукции между предприятиями и их подразделениями. Так, при возделывании полевых, овощных и кормовых культур различают две обособленные стадии: семеноводство и производство соответствующей продукции (зерна, картофеля, сахарной свеклы, овощей, кормов и т.д.). В садоводстве и виноградарстве выделяют питомниководство и выращивание плодов, ягод и винограда. Специализируясь на этих стадиях производства, хозяйства, их бригады и звенья не осуществляют всего технологического цикла по производству продукции для потребления в свежем и переработанном виде, а лишь участвуют в определенном незаконченном процессе. При этом продукция может быть товарной и нетоварной.

Специализация сельскохозяйственных предприятий зависит от ряда факторов. Природные условия (климат, качество почв, рельеф местности, наличие водных ресурсов для полива и др.) — важнейшие факторы специализации. Они являются определяющими для возделывания многих полевых, кормовых, овощных, плодовых, ягодных культур, винограда и отдельных их сортов на том или ином предприятии или в его подразделении.

В условиях рыночных отношений решающую роль в специализации хозяйства играют спрос и предложение на отдельные виды продукции. Например, за последние годы на сельскохозяйственных предприятиях значительно сократились площади под картофелем и овощными культурами в открытом грунте, так как на рынок стало больше поступать продукции этих культур лучшего качества, выращиваемой в личных подсобных хозяйствах и на дачных участках.

Специализацию хозяйств обусловливает удаленность их от мест потребления и переработки сельскохозяйственной продукции. Если они расположены в пригородной или курортной зоне, для них характерно выращивание малотранспортабельной и скоропортящейся плодоовощной продукции; если в отдаленных районах — производство поздних овощей и плодов, пригодных для длительного хранения. В зонах деятельности крупных плодоово-щеконсервных комбинатов, сахарных, льноперерабатывающих, крахмалопаточных, винодельческих заводов сельскохозяйственные предприятия специализируются на получении соответствующего сырья.

Развитие путей сообщения и совершенствование транспортных средств способствуют территориальному удалению производства продукции от потребителя и размещению его на предприятиях с более подходящими природными условиями. Например, все больше хозяйств, расположенных на юге страны, специализируется на получении ранней скоропортящейся плодоовощной продукции (томатов, косточковых плодов, ягод и др.) для отправки в центральные районы. Этому способствует расширение грузоперевозок авторефрижераторами.

В специализации важную роль играет наличие трудовых ресурсов. Чем лучше хозяйства обеспечены ими, тем больше возможностей для возделывания сахарной свеклы, льна-долгунца, овощных, плодовых, ягодных культур и винограда, требующих больших затрат ручного труда.

Развитие специализации тесно связано с научно-техническим прогрессом. Внедрение прогрессивных технологий и комплексной механизации требует крупных масштабов производства, а это приводит к специализации хозяйств на ограниченном количестве видов продукции. Мелиорация земель расширяет возможности возделывания овощных, плодовых, ягодных культур и винограда в хозяйствах, расположенных в засушливых районах.

Темпы и масштабы развития специализации предприятий во многом предопределяются объемами капиталовложений. Например, затраты на строительство тепличных комбинатов, включая все объекты и оборудование, составляют до 5 тыс. руб. и более на 1 м 2 зимних теплиц в зависимости от их типа, зоны размещения и системы отопления; на предпосадочные работы, посадку и выращивание до плодоносящего возраста садов — свыше 30 тыс., ягодников — до 60 тыс. руб. на 1 га насаждений. Крупные капиталовложения необходимы для проведения мелиоративных работ, приобретения сельскохозяйственной техники, строительства в хозяйствах хранилищ и перерабатывающих производств.

Значительное влияние на специализацию предприятий оказывают реализационные цены. Они могут либо ускорять ее, либо тормозить. Если цены на продукцию покрывают затраты и обеспечивают накопления, позволяющие вести расширенное воспроизводство, то хозяйства с большей заинтересованностью увеличивают объемы производства такой продукции.

Источник