Способ вакуумного дренирования предложили

Проблема лечения острых гнойно-воспалительных заболеваний лица и шеи (ОГВЗ) остается одной из самых актуальных в челюстно-лицевой хирургии. Удельный вес больных с ОГВЗ составляет до 60-70% общего числа госпитализируемых в отделения челюстно-лицевой хирургии. Среди них наиболее часто встречаются больные с флегмонами лица и шеи – 60-80%. В последнее время одонтогенные флегмоны челюстно-лицевой области характеризуются атипичностью и возрастающей агрессивностью течения, тяжелыми осложнениями с последующим развитием полиорганной недостаточности. При этом частота случаев прогрессирующего течения составляет до 28%.

Несмотря на большое количество методов лечения больных с воспалительными заболеваниями мягких тканей лица и шеи, получаемые результаты не всегда эффективны. Об этом свидетельствует тенденция к утяжелению острой одонтогенной инфекции, учащению хронических проявлений болезни и увеличению числа осложнений. В связи с этим постоянно ведется поиск способов повышения эффективности лечения больных с флегмонами лица и шеи, разрабатываются и внедряются новые технологии медикаментозного и физического лечения одонтогенных флегмон челюстно-лицевой области.

Проблема адекватного дренирования послеоперационной раны является особенно актуальной при лечении больных с флегмонами окологлоточных, крыловидно-челюстных, подвисочных, глубоких фасциальных пространств околоушно-жевательной области и шеи. Для их дренирования нами совместно с учеными аэрокосмического университета был предложен новый тип дренажей.

Для изготовления дренажных систем был использован материал капиллярно-пористой структуры, изготовленный из металлорезины (МР). Для лечения одонтогенных флегмон было разработано устройство для вакуумной терапии гнойных ран (рисунок).

За счет волокон МР происходит механическое удержание стенок послеоперационной раны и предотвращение слипания ее краев в результате присасывающе-обструкционного воздействия отрицательного давления на ткани. Включенная в стенку дренажа сквозного типа трубка для градиентной доставки лекарственного средства обеспечивает равномерное пропитывание тела дренажа лекарством. За счёт уменьшения диаметра перфорационных отверстий по направлению к канюле создается одинаковый градиент давления по всей длине перфорированного участка трубки. После полного насыщения тела дренажа каждая точка стенки раны получает одинаковую концентрацию лечебного препарата. Одновременно с подачей лекарства непрерывно проводится аспирация через просвет дренажа.

Дренаж собственной конструкции: а – конектор; б – дренажная часть из МР.

Нами была проведена оценка эффективности вакуум-терапии на основании клинических проявлений патологического процесса, динамики микробной контаминации ран (Lg общего количества микроорганизмов в колониеобразующих единицах (КОЕ) в пересчете на 1 г ткани), клеточного состава раневых отпечатков. Исследования выполняли по общепринятым методикам.

Применение вакуум-терапии способствовало заметному очищению ран от наложений фибрина и участков некроза, сокращению площади и глубины ран, формированию «здоровых» розовых грануляций и ускоренной краевой эпителизации. Использование вакуум-терапии оказало влияние на скорость элиминации микрофлоры в очаге инфекции и обеспечило статистически достоверное сокращение общего числа бактерий в ранах.

Результаты проведенных цитологических исследований показали, что применение вакуум-терапии способствовало снижению в мазках отпечатках ран содержания клеток, определяющих острую фазу воспаления (нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов) и рост числа клеток, формирующих репаративные процессы (макрофагов, фибробластов, полибластов). Благодаря вакуум-терапии к 3-5 дню лечения биологическое состояние тканей раны позволяет накладывать форсированно-ранний вторичный шов. Это сокращает сроки лечения, улучшает функциональные и косметические результаты и позволяет рекомендовать применение вакуумного дренирования раны в лечении больных с флегмонами челюстно-лицевой области.

Источник

Способ вакуумного дренирования предложили

а) Активный дренаж. Активный дренаж производит постоянную аспирацию и в основном используется в подкожной клетчатке и мышечных ранах. Бутыль, присоединенная к трубке дренажа в закрытой системе, имеет аспирационный сильфон, который поддерживает отрицательное давление и расширяется, когда давление в системе выравнивается.

Пластиковый материал активного дренажа жесткий, его не следует использовать возле ранимых тканей. Активный дренаж обычно оставляется на месте в течение 48 часов.

б) Фиксация дренажа. Каждый дренаж необходимо фиксировать к коже во избежание его случайного смещения и предотвращения постоянного скольжения наружу и внутрь. Поэтому важно, чтобы фиксирующий шов не имел длинного мостика между кожей и дренажом.

в) Дренажи брюшной полости. Дренажи брюшной полости устанавливаются либо в качестве индикаторов, либо для эвакуации жидкости, позволяя получить раннее предупреждение о каком-либо осложнении (послеоперационном кровотечении, несостоятельности анастомоза, инфекционном процессе) или отводя кровь и раневое отделяемое.

Такие дренажи работают при переполнении, а некоторые их типы имеют конструкцию, поддерживающую транспорт жидкости с помощью капиллярных сил.

В наше время обычно используются очень гибкие пластические материалы, такие как силикон, латекс и полиуретан. Жесткие материалы, такие как резина, несут в себе значительный риск развития аррозии даже через относительно небольшое время.

Обычные виды дренажей включают трубчатый дренаж с боковыми отверстиями (а), дренаж Пенроуза с вставленной марлевой лентой или без нее (б), дренаж easy-flow (в), листовой дренаж easy-flow (г) и дренаж Джексона-Пратта (д) и его разнообразные модификации.

г) Полуоткрытый дренаж. Полуоткрытые дренажные системы имеют соединение между введенной дренажной трубкой и наружной собирающей системой. Достоинством таких систем является возможность их быстрой замены, а недостатком — возможность контаминации.

д) Закрытые дренажи. Закрытые дренажные системы устраняют какой-либо риск контаминации вследствие случайного отсоединения. Недостаток такой дренажной системы заключается в необходимости ее введения снаружи.

е) Области дренирования в брюшной полости. В положении пациента лежа на спине жидкость скапливается в наиболее глубоких местах брюшной полости (а). Это, прежде всего, карман Дугласа, оба поддиафрагмальных пространства, подпеченочное пространство, правый и левый боковой каналы. Еще одной полостью, в которой может скапливаться жидкость, является сальниковая сумка (б).

ж) Плевральный дренаж. Плевральный дренаж снабжен клапаном, позволяющим секрету, крови или воздуху выходить из плевральной полости без проникновения в нее воздуха извне. В отличие от других дренажей, стенки плеврального дренажа должны быть достаточно толстыми, чтобы не спадаться при значительной разнице давлений. Дренаж следует надежно фиксировать к грудной стенке.

Рядом с установленным плевральным дренажом всегда должен находиться зажим для срочного пережатия дренажа в случае его случайного отсоединения. Для активной эвакуации к плевральному дренажу подсоединяется аспирирующее устройство, создающее давление 15-20 см водн. столба.

Давление открытия плеврального дренажа определяется расстоянием между уровнем жидкости в дренажной бутыли и отверстием в трубке ниже уровня жидкости.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Способ вакуумного дренирования предложили

а) Показания для дренирования плевральной полости:

— Абсолютные показания: любой гемо-/пневмоторакс. Плевральный дренаж также рассматривается как профилактическое мероприятие у интубированных пациентов с травмой грудной клетки.

— Относительные показания: небольшой или полосовидный пневмоторакс около 1 см шириной при амбулаторном наблюдении, рецидивирующий плевральный выпот.

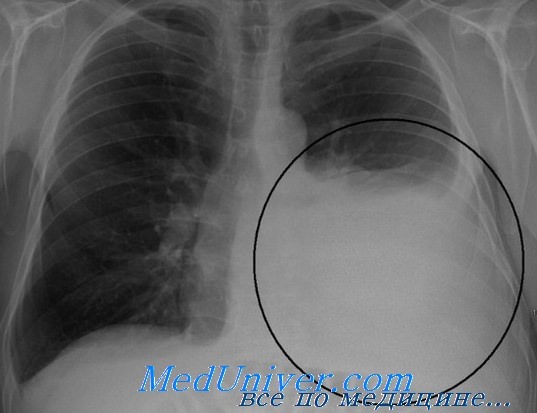

б) Предоперационная подготовка. Предоперационные исследования: рентгенография органов грудной клетки, ультразвуковое исследование, редко — компьютерная томография.

в) Специфические риски, информированное согласие пациента:

— Повреждение легкого

— Повреждение межреберных сосудисто-нервных пучков

— Повреждение внутрибрюшных органов

— Торакотомия

г) Обезболивание. Местное обезболивание.

д) Положение пациента. Лежа на спине, рука над головой.

е) Точки для дренирования плевральной полости:

— Экстренный: пятое межреберье по передней подмышечной линии.

— Простой пневмоторакс: второе межреберье по среднеключичной линии.

— Возможно введение дренажа под ультразвуковым наведением.

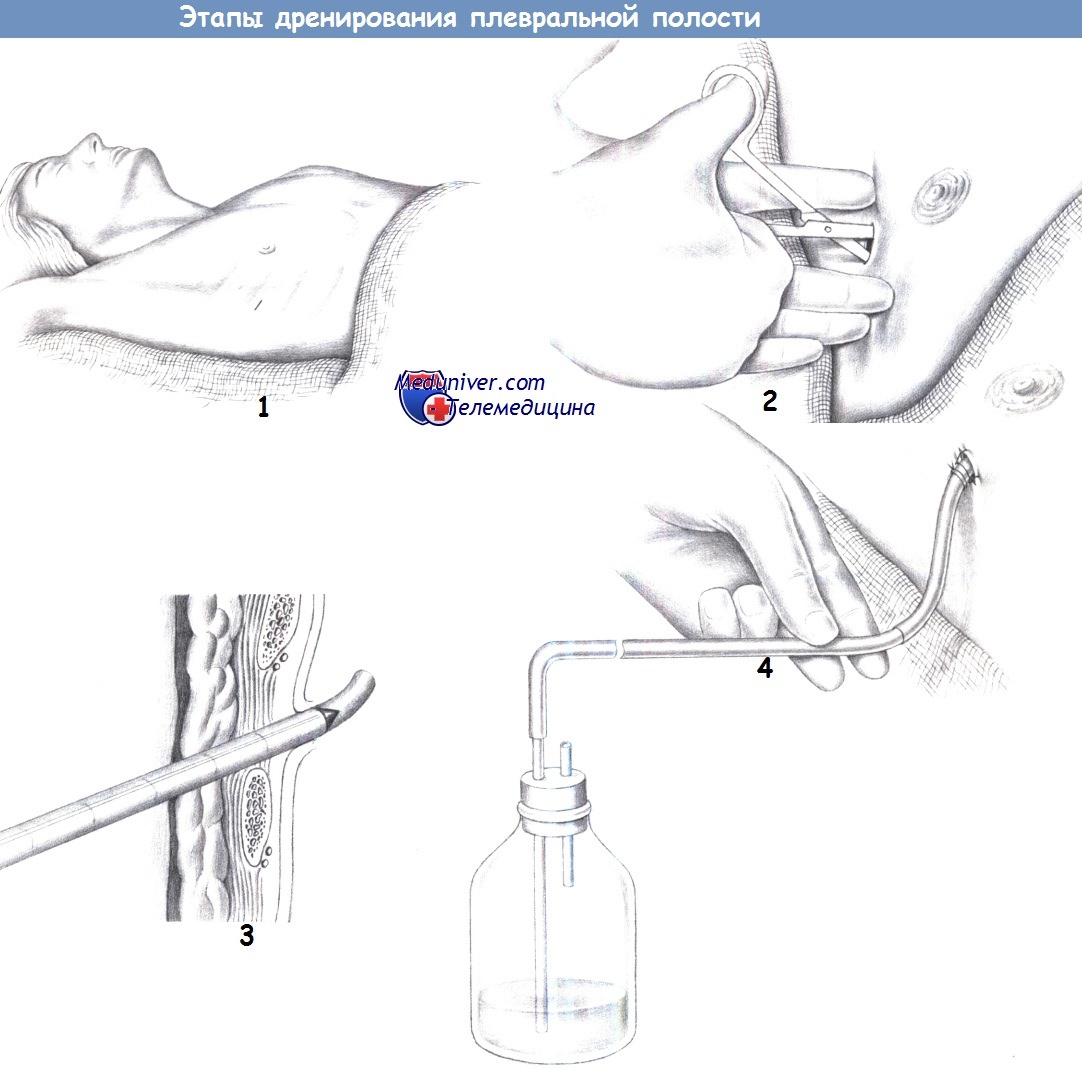

ж) Этапы дренирования плевральной полости:

— Доступ

— Вскрытие плевральной полости

— Введение дренажа

— Водяной замок

з) Анатомические особенности, серьезные риски, оперативные приемы:

— Всегда вводите дренаж непосредственно над верхним краем ребра.

— Выполняйте введение под пальцевым контролем («миниторакотомия»).

— В случаях неадекватного расправления легкого вводите более одного дренажа и присоедините их к аспирационной системе при разряжении 15-25 см водн. ст.

— Плевральный дренаж, постоянно отводящий воздух, нельзя пережимать из-за риска ятрогенного напряженного пневмоторакса.

— После первого рецидива (не позднее) спонтанного пневмоторакса необходимо выполнение торакоскопической ревизии.

и) Меры при специфических осложнениях. При упорном пневмотораксе — торакоскопия или торакотомия.

к) Послеоперационный уход после дренирования плевральной полости. Медицинский уход: удаляйте дренаж после пробного пережатия и контрольной рентгенографии.

л) Техника дренирования плевральной полости:

— Доступ

— Вскрытие плевральной полости

— Введение дренажа

— Водяной замок

1. Доступ. При пневмотораксе плевральный дренаж может быть введен вентрально через второе межреберье, а при рецидивирующем плевральном выпоте или эмпиеме плевры — через пятое-седьмое межреберье по передней или средней подмышечной линии. После инфильтрации 10-20 мл 1% местного анестетика сделайте короткий горизонтальный разрез кожи, немного каудальнее планируемого места пункции.

2. Вскрытие плевральной полости. После тупой диссекции тканей ножницами до плевры, рекомендуется вскрыть париетальную плевру, чтобы уменьшить сопротивление при введении троакара. Для этого обязательно должна быть выполнена анестезия плевры. Самый безопасный метод создания достаточно большого отверстия — введение дистальной фаланги указательного пальца в плевральную полость («миниторакотомия»).

3. Введение дренажа. После вскрытия плевры ножницами, через тот же пункционный канал вводится плевральный дренаж, снабженный троакаром.

По троакару, который проводится только через грудную стенку, дренаж продвигается дальше в плевральную полость, после чего троакар извлекается. При введении дренажа в дорзальном направлении его конец не должен перегибаться. Для профилактики кровотечения дренаж вводится непосредственно над ребром, не затрагивая межреберных сосудисто-нервных пучков.

Стальной троакар продвигается осторожно, чтобы предотвратить перфорацию легкого с последующим образованием свища. Выделение жидкости по дренажу указывает на его правильное положение.

4. Водяной замок. Следующий важный шаг — немедленное присоединение дренажа к системе с водяным замком, к которой может быть подключена аспирационная система с разряжением 15-20 см водн. ст. Плевральный дренаж надежно подшивается к коже одним или двумя прочными нерассасывающимися швами, которые в то же время закрывают кожную рану.

Видео техники дренирования плевральной полости

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Способ вакуумного дренирования предложили

Одним из самых распространенных послеоперационных осложнений при хирургическом лечении заболеваний различной этиологии является развитие гнойной инфекции, составляющей 15–25% среди всех причин нозокомиальной инфекции. Частота развития инфекции зависит от типа операции: при чистых ранах – 1,5–6,9%, условно чистых – 7,8–11,7%, контаминированных – 12,9–17% и гнойных – 10–40%. Преимущественно возбудителем является S. aureus [1].

Наличие раневой инфекции как осложнение послеоперационного периода увеличивает сроки лечения пациента. Лечение подобных ран – одна из наиболее сложных проблем хирургической специальности, так как течение раневого процесса имеет патологический характер и традиционные методики лечения малоэффективны [2]. Кроме того, сохраняется тенденция роста частоты встречаемости резистентной к антибиотикам микрофлоры.

Современное лечение ран направлено на максимальное сокращение фаз раневого процесса за счет оптимизации тактики, в связи с чем предложено множество методов медикаментозного и физического воздействия на рану [3]. Одним из современных способов лечения длительно незаживающих ран является вакуум-терапия. Принцип работы вакуумной терапии основан на применении закрытой системы дренажей, поддерживающей контролируемое отрицательное давление в области раны. Вакуум-терапия способствует определенным изменениям в области раневого поражения [4]. Во-первых, происходит активное удаление экссудата, содержащего в том числе клетки воспаления, которые вырабатывают высокие концентрации медиаторов воспаления, препятствующие процессам регенерации. Во-вторых, VAC-терапия способствует созданию влажной раневой среды и поддержанию ее оптимальности, что стимулирует пролиферацию кератиноцитов и фибробластов, вырабатывающих коллагеновые волокна, способствующие пролиферации сосудов. В-третьих, она ускоряет бактериальную деконтаминацию тканей раны за счет активного дренирования и повышения эффективности медикаментозной терапии. В-четвертых, локально усиливает гемодинамику в ране, в том числе благодаря местной гипоксии, и уменьшает отек в интерстициальном пространстве. В-пятых, вакуумная терапия способствует уменьшению площади раны за счет макродеформации краев раны и их стяжения под воздействием постоянного отрицательного давления [5, 6]. В-шестых, вакуум-терапия защищает рану от внешней среды и значительно снижает риск вторичного инфицирования раневой поверхности. В-седьмых, она повышает эффект медикаментозного лечения за счет усиления местного крово-, лимфообращения и увеличения концентрации лекарственных средств в тканях раны. В-восьмых, вакуумная терапия сокращает стоимость лечения и повышает качество жизни пациентов. VAC-повязки накладываются бессменно на длительный период (даже при интенсивной раневой экссудации), что позволяет экономить расходные материалы, медикаменты, а также силы и время медицинских работников. Таким образом, снижаются стоимость лечения пациентов и общая продолжительность пребывания больного в стационаре [7, 8, 9].

Улучшить результаты лечения длительно незаживающих ран различной этиологии в многопрофильном стационаре с применением вакуум-терапии.

Материал и методы исследования

С 2013 по 2019 гг. в клинике Ростовского государственного медицинского университета методика лечения ран контролируемым отрицательным давлением (вакуум-терапия) применена у 68 пациентов с ранами различной этиологии, проходящих лечение в хирургическом, травматологическом и гинекологическом отделениях. Среди обследованных преобладали мужчины – 46 (67,6%), женщин было 22 (32,4%), возраст пациентов в группе исследования в среднем составил 50,6±2,1 года. Структура заболеваний представлена в таблице 1.

Структура заболеваний, пролеченных с использованием вакуумной терапии

Источник