- СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА Российский патент 1995 года по МПК A61K33/04

- Описание патента на изобретение RU2048809C1

- Похожие патенты RU2048809C1

- Реферат патента 1995 года СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА

- Формула изобретения RU 2 048 809 C1

- Глава 1. Взаимодействие организма со средой обитания

- Глава 1. Взаимодействие организма со средой обитания

- 1.3. Эффективность адаптации. Кратковременная и долговременная адаптация

- 1.3.3. Методы увеличения эффективности адаптации

СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА Российский патент 1995 года по МПК A61K33/04

Описание патента на изобретение RU2048809C1

Изобретение относится к медицине, в частности к способам адаптации организма с функциональными нарушениями (функциональной патологией) к окружающим условиям, и может применяться при различных патологических состояниях, сопровождающихся общей слабостью, апатией, бессонницей, «чувством комка в горле», внутренним напряжением, головокружением, плаксивостью, раздражительностью, рассеянностью, запорами, отсутствием аппетита и т.п.

Адекватным средством устранения функциональных нарушений являются препараты растительного и животного происхождения: жень-шень, китайский лимонник, родиола розовая, панты маралов и изюбрей.

К общим недостаткам применения этих препаратов относится невозможность приема их при возбуждении, артериальной гипертензии, выраженном атеросклерозе, аллергических состояниях. Кроме того, широкому их применению мешает дороговизна сырья и его ограниченность.

Целью изобретения является профилактика общих неспецифических симптомов различных по своей патологии заболеваний, а также их устранение путем повышения устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды (химические токсины, радиация) и нарушений метаболизма.

Сущность изобретения заключается в том, что применение тиосульфата натрия является неспецифическим и активирует реабилитационные системы организма. Принимают 1-5% -ные водные растворы дети и 5-10%-ные растворы взрослые длительно, регулярно, за полчаса до приема пищи. Суточное потребление должно достигать 1-6 г в зависимости от возраста и веса тела. Принимают ежедневно или с интервалом в 2-3 дня при необходимости.

В течение пяти лет проведено лечение около 600 больных с самыми различными диагнозами при наличии у них симптоматики функциональных расстройств. На третий день приема тиосульфата натрия у них нивелировалось 70-80% функциональных расстройств, сопровождавших основное заболевание, т.е. тиосульфат натрия оказывал модулирующее действие: при повышении артериального давления оно снижается, при снижении нормализуется (повышается, уменьшается возбуждение и пропадает вялость и апатия).

П р и м е р 1. У ребенка 2-х лет 3-х мес тик в области переносицы. После приема тиосульфата натрия в виде 3%-ного раствора по одной чайной ложке ежедневно в течение 10 дн, тик исчез на шестой день, ребенок стал активнее веселее, управляем. Далее раствор тиосульфата давался 1 раз в неделю, состояние было хорошим.

П р и м е р 2. Больная 26 лет с диагнозом вегетодистония, астенический синдром, хронический гастрит. При приеме перорально 10%-ного раствора по столовой ложке 3 раза в день перед едой в течение 10 дн исчезло чувство тяжести, апатия, недомогание, болезненность в костях, головная боль. Далее прием препарата продолжался в течение 8 мес один раз в день, вечером. При перерывах в приеме наблюдалось возвращение симптоматики.

П р и м е р 3. Больная 58 лет. Проживает в 150 км от Чернобыля. Астения, депрессия, артериальная гипертензия, отсутствие аппетита. После приема 10% -ного раствора тиосульфата натрия по столовой ложке 3 раза в день в течение 2-х мес улучшилось самочувствие, исчезла астения, снизилось артериальное давление, появился аппетит, прибавила в весе.

П р и м е р 4. Ребенок 4-х лет принимал 3%-ный раствор тиосульфата натрия в течение 6 мес по 20 мл через 2 дня. Нормализовался сон, появился аппетит. Через 4 мес приема прекратилось ночное недержание мочи.

К осложнениям от приема тиосульфата натрия относится появление жидкого стула, которое является временным явлением, не требует отмены препарата, и при продолжении приема стул нормализуется.

Похожие патенты RU2048809C1

| название | год | авторы | номер документа |

|---|---|---|---|

| ДЕТОКСИКАНТ ДЛЯ СНЯТИЯ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ И ИНТОКСИКАЦИИ ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ И ЭНДОГЕННОГО ГЕНЕЗА | 1996 |

| RU2108101C1 |

| СПОСОБ И СРЕДСТВО ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ АДАПТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНОВ В ПЕРИОД ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА | 2012 |

| RU2568584C2 |

| СПОСОБ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА | 2005 |

| RU2310456C2 |

| СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ | 1996 |

| RU2136290C1 |

| СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ КОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | 2003 |

| RU2245717C1 |

| СПОСОБ ПОДБОРА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА | 1993 |

| RU2082406C1 |

| СПОСОБ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ И НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ | 2007 |

| RU2372082C2 |

| СПОСОБ КОНСЕРВАТИВНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ПЕРЕГОРОДОК СЕРДЦА У ДЕТЕЙ | 2006 |

| RU2314035C1 |

| СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ГЕРПЕТИЧЕСКОГО СТОМАТИТА, ОСЛОЖНЕННОГО СОМАТОФОРМНЫМ БОЛЕВЫМ РАССТРОЙСТВОМ | 2005 |

| RU2304971C2 |

| СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ГЕПАТИТОВ | 1994 |

| RU2098106C1 |

Реферат патента 1995 года СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА

Изобретение относится к медицине, в частности к способам адаптации организма. В качестве адаптогена предлагают использовать 1-5%-ный раствор тиосульфата натрия в дозе 1-6 ежедневно или с интервалом в 2-3 дня, который вводят постоянно длительное время.

Формула изобретения RU 2 048 809 C1

СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА путем включения адаптогена в комплексную терапию заболевания, отличающийся тем, что осуществляют постоянное длительное введение тиосульфата натрия перорально в дозе 1-6 г в виде 1-5%-ного раствора ежедневно или с интервалом в 2-3 дня.

Источник

Глава 1. Взаимодействие организма со средой обитания

Е.П. Гора

Экология человека

Учебное пособие для вузов. – М.: Дрофа, 2007. – 540 с.

Глава 1. Взаимодействие организма со средой обитания

1.3. Эффективность адаптации. Кратковременная и долговременная адаптация

1.3.3. Методы увеличения эффективности адаптации

Они могут быть неспецифическими и специфическими.

Неспецифические методы увеличения эффективности адаптации: активный отдых, закаливание, оптимальные (средние) физические нагрузки, адаптогены и терапевтические дозировки разнообразных курортных факторов, которые способны повысить неспецифическую резистентность, нормализовать деятельность основных систем организма и тем самым увеличить продолжительность жизни.

Рассмотрим механизм действия неспецифических методов на примере адаптогенов.

Адаптогены – это средства, осуществляющие фармакологическую регуляцию адаптивных процессов организма, в результате чего активизируются функции органов и систем, стимулируются защитные силы организма, повышается сопротивляемость к неблагоприятным внешним факторам.

Увеличение эффективности адаптации может достигаться различными путями: с помощью стимуляторов-допингов либо тонизирующих средств.

• Стимуляторы, возбуждающе влияя на определенные структуры центральной нервной системы, активизируют метаболические процессы в органах и тканях. При этом усиливаются процессы катаболизма. Действие данных веществ проявляется быстро, но оно непродолжительно, поскольку сопровождается истощением.

• Применение тонизирующих средств приводит к преобладанию анаболических процессов, сущность которых заключается в синтезе структурных веществ и богатых энергией соединений. Эти вещества предупреждают нарушения энергетических и пластических процессов в тканях, в результате происходит мобилизация защитных сил организма и повышается его резистентность к экстремальным факторам.

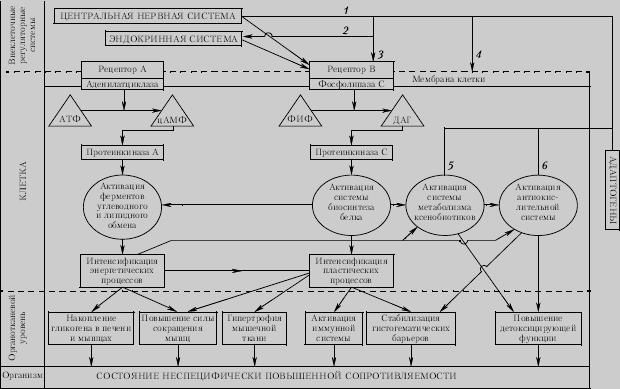

Механизм действия адаптогенов, приводящий к адаптационной перестройке функций органов, систем и организма в целом, предложенный Е. Я. Капланом и др. (1990), представлен на рисунке 1.6. На приведенной схеме показаны некоторые направления влияния адаптогенов на клеточный метаболизм. Они, во-первых, могут действовать на внеклеточные регуляторные системы – ЦНС (путь 1) и эндокринную систему (путь 2), а также непосредственно взаимодействовать с клеточными рецепторами разного типа, модулировать их чувствительность к действию нейромедиаторов и гормонов (путь 3). Наряду с этим адаптогены способны непосредственно воздействовать на биомембраны (путь 4) влияя на их структуру, взаимодействие основных мембранных компонентов – белков и липидов, повышая стабильность мембран, изменяя их избирательную проницаемость и активность связанных с ними ферментов. Адаптогены могут, проникая в клетку (пути 5 и 6), непосредственно активизировать различные внутриклеточные системы.

Таким образом, вследствие адаптационных превращений, происходящих на разных уровнях биологической организации, в организме формируется состояние неспецифически повышенной сопротивляемости к различным неблагоприятным воздействиям.

Рис. 1.6. Предполагаемый механизм адаптационной перестройки организма под влиянием адаптогенов (по: Е. Я. Каплан и др., 1990)

По своему происхождению адаптогены могут быть разделены на две группы: природные и синтетические. Источниками природных адаптогенов являются наземные и водные растения, животные и микроорганизмы. К наиболее важным адаптогенам растительного происхождения относятся женьшень, элеутерококк, лимонник китайский, аралия маньчжурская, заманиха и др. Большой интерес представляют различные виды шиповника. Помимо обильного содержания витамина С, в нем находятся каротин, Р-активные продукты, фолиевая кислота и другие биологически активные вещества. По рецептам тибетской медицины приготавливают растительные сборы. Особой разновидностью адаптогенов являются биостимуляторы. Это экстракт из листьев алоэ, сок из стеблей каланхоэ, пелоидин, отгоны лиманной и иловой лечебных грязей, торфот (отгон торфа), гумизоль (раствор фракций гуминовых кислот) и т. п. Из зарубежных препаратов, обладающих адаптогенным действием, можно назвать «Цернильтон» и «Полиитабс Спорт» (Швеция). Основу этих препаратов составляют водо– и жирорастворимые экстракты пыльцы растений. К препаратам животного происхождения относятся:пантокрин, получаемый из пантов марала; рантарин– из пантов северного оленя, апилак – из пчелиного маточного молочка.

Широкое применение получили вещества, выделенные из различных микроорганизмов и дрожжей, – продигиозан, зимозан и др.

Многие эффективные синтетические адаптогены получены из природных продуктов (нефти, угля и т. п.). Высокой адаптогенной активностью обладают витамины.

Специфические методы увеличения эффективности адаптации. Эти методы основаны на повышении резистентности организма к какому-либо определенному фактору среды: холоду, высокой температуре, гипоксии и т. п.

Рассмотрим некоторые специфические методы на примере адаптации к гипоксии. Интенсивные поиски путей повышения устойчивости к высотной гипоксии на протяжении последних десятилетий проводились Н. Н. Сиротининым, В. Б. Малкиным и его сотрудниками, М. М. Миррахимовым и др. Были разработаны различные режимы гипоксической тренировки (высокогорной и барокамерной), показана эффективность противогипоксических фармакологических средств. Представлены материалы о защитном эффекте сочетанного воздействия на организм гипоксической тренировки и приема фармпрепаратов.

• В течение почти 50 лет делались попытки использовать адаптацию в условиях высокогорья для повышения адаптационных резервов организма. Было отмечено, что пребывание в горах увеличивает «высотный потолок», т. е. устойчивость (резистентность) к острой гипоксии. К настоящему времени накоплен большой опыт проведения высокогорных тренировок альпинистов. Был выдвинут принцип активной ступенчатой адаптации, который лег в основу построения рациональной тактики высотных восхождений, обеспечившей покорение высочайших горных вершин. При этом В. Б. Малкиным и др. (1989) впервые было установлено значение индивидуальной фоновой высотной резистентности. По сути дела, были отмечены различные типы индивидуальной адаптации к гипоксии, в том числе и диаметрально противоположные, направленные в конечном счете как на экономизацию, так и на гиперфункцию сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

• Применение различных режимов барокамерной гипоксической тренировки имеет ряд преимуществ по сравнению с высокогорной тренировкой, поскольку является одним из наиболее доступных методов повышения высотной устойчивости. При этом доказано, что адаптационные эффекты после тренировки в горах и в барокамере при одинаковой величине гипоксического стимула и равной экспозиции весьма близки.

В настоящее время используются так называемые стационарные и дробные режимы барокамерной адаптации к гипоксии. К стационарным относят режимы тренировки, при которых человек находится постоянно на одной и той же высоте, причем, как правило, пребывание на высоте достаточно длительное. Дробные режимы тренировки включают ступенчатые барокамерные подъемы на различные высоты (Н. Н. Сиротинин, 1958). И в том и в другом случае такие режимы тренировки, как и многочисленные их модификации, требуют сравнительно больших затрат времени – от 2 до 5–6 недель.

В. Б. Малкиным и др. (1977, 1979, 1981, 1983) предложен метод ускоренной адаптации к гипоксии, позволяющий за минимальный срок повысить высотную резистентность. Этот метод получил название экспресс-тренировки. Он включает многократные ступенчатые барокамерные подъемы с «площадками» на различных высотах и спуск до «земли». Такие циклы повторяют несколько раз.

Установлено, что при моделировании острой формы горной болезни в барокамере на «высоте» 4200 м в течение суток у обследуемых, подвергавшихся экспресс-тренировке к острой гипоксии, ее симптомы были выражены значительно слабее или не развивались вовсе. Об этом свидетельствовали и субъективная оценка самочувствия, и результаты физиологических исследований. Экспресс-тренировка оказалась достаточно эффективным средством защиты от горной болезни.

• Принципиально новым режимом гипоксической тренировки, разработанным В. Б. Малкиным и др. (1980, 1989), следует признатьбарокамерную адаптацию в условиях сна. Факт формирования тренировочного эффекта во время сна имеет важное теоретическое значение. Он заставляет по-новому взглянуть на проблему адаптации, механизмы формирования которой традиционно и не всегда правомерно связываются лишь с активным бодрствующим состоянием организма. Действительно, в исследованиях с людьми в третью ночь их пребывания в барокамере на «высоте» 4200 м была отмечена некоторая нормализация фазовой структуры сна, увеличение числа завершенных циклов, тенденция к восстановлению количества эпизодов быстрого сна по отношению к их числу в нормальных условиях. Заметно снизилось и число пробуждений. Примечательно, что после проведения барокамерной тренировки во время сна у всех обследуемых «высотный потолок» повысился в среднем на 1000 м.

• При выборе фармакологических средств предупреждения горной болезни В. Б. Малкиным и др. (1989) учитывалось, что в ее патогенезе ведущая роль принадлежит нарушениям кислотно-щелочного равновесия в крови и тканях и связанным с ними изменением мембранной проницаемости.

С другой стороны, один из самых серьезных симптомов острой горной болезни – расстройство сна – также обусловлен нарушением кислотно-основного баланса вследствие развития гипокапнии. Последняя приводит к изменению чувствительности дыхательного центра к углекислоте и появлению так называемого сгруппированного периодического дыхания. Нарушения ритма дыхания в ночное время, в свою очередь, снижают величину легочной вентиляции, что способствует еще большему усилению кислородного голодания. Таким образом, прием лекарственных препаратов, нормализующих кислотно-щелочное равновесие, должен устранять и расстройства сна в гипоксических условиях, тем самым способствуя формированию адаптационного эффекта. Таким препаратом является диакарб из класса ингибиторов карбоангидразы.

Как показали исследования, использование диакарба для профилактики острой горной болезни при ее моделировании в барокамере в течение суток на «высоте» 4200 м способствовало нормализации фазовой структуры сна. Что особенно важно – во время сна сохранялось ритмичное дыхание. Вегетативные реакции у людей, принимавших диакарб, были изменены в меньшей степени, чем у обследуемых контрольной группы. О лучшей переносимости хронической гипоксии свидетельствовала и субъективная оценка самочувствия и сна. Профилактический эффект препарата, как полагают, связан с его влиянием на регуляцию дыхания, особенно в ночное время. Исследования, проведенные в условиях высокогорья Памира, подтвердили выраженный защитный эффект диакарба в профилактике острой горной болезни. На это указывали данные энцефалографии и других методов, включавших регистрацию кардиореспираторных показателей, а также результаты анкетирования.

Принцип интервальной гипоксической тренировки при дыхании газовой смесью, содержащей от 10 до 15 % кислорода, в последнее время стал использоваться не только для увеличения адаптационного потенциала человека, но и для повышения физических возможностей, а также для лечения различных заболеваний, таких как лучевая болезнь, ишемическая болезнь сердца, стенокардия и т. д. По мнению Е. А. Коваленко (1993), такой метод повышает активность системы антиоксидантных ферментов. Каждый «импульс» в процессе подобной гипоксической тренировки усиливает включение механизмов борьбы с гипоксией, а при переходе к нормоксии увеличивается мощность антиоксидантной защиты от возникновения свободнорадикальной патологии.

В наших исследованиях было предложено использовать комплекс дыхательных функциональных проб и дыхательной тренировки для прогнозирования адаптационного эффекта и управления адаптационным процессом в условиях острой и хронической гипоксии у людей с учетом их индивидуальных особенностей (Е. П. Гора, 1992). При этом различные режимы произвольного управления дыханием, применяемые на разных этапах адаптации к гипоксии, оказывали влияние на физиологические и биохимические процессы адаптации.

Разумеется, перечисленные методы повышения устойчивости к высотной гипоксии не исчерпывают всего многообразия подходов к решению этой проблемы. Однако уже сейчас ясно, что наиболее реальный путь повышения резистентности организма к недостатку кислорода – это использование рациональных режимов гипоксической тренировки в сочетании с комплексом фармакологических средств, регулирующих обменные процессы и направленных на предотвращение истощения нервных и гуморальных механизмов.

Источник