- Способы центрирования шлицевых соединений

- Шлицевые соединения и методы их обработки

- Шлицевые соединения и их сборка.

- Типы шлицевых соединений.

- Входной контроль деталей шлицевого соединения.

- Сборка шлицевых соединений.

- 4.2.2 Способы центрирования шлицевых соединений с

- 4.2.3 Посадки и условные обозначения прямобочных шлицевых соединений

Способы центрирования шлицевых соединений

Для прямобочных шлицевых соединений возможны три способа центрирования отверстий ступиц (втулок) колес или других деталей на шлицевом валу:

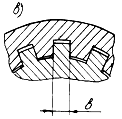

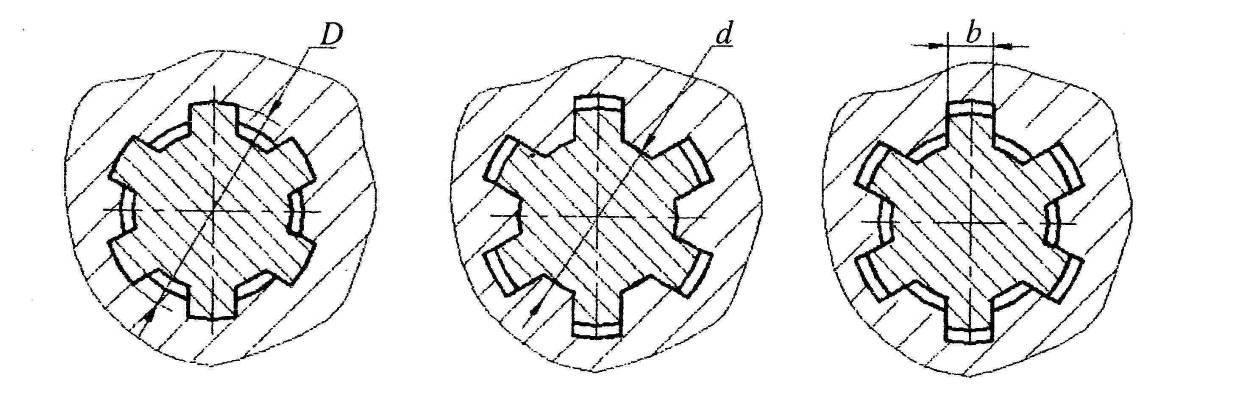

– по наружному диаметру шлицев D, при этом образуется радиальный зазор по внутреннему диаметру шлицев d (рисунок а);

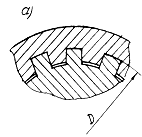

– по внутреннему диаметру d, при этом радиальный зазор будет по диаметру D (рисунок б);

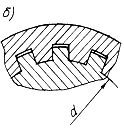

– по боковым сторонам шлицев (размер b), в этом случае радиальные зазоры имеются по обоим диаметрам D и d (рисунок в).

а – центрирование по D; б – центрирование по d; в – центрирование по b

Рисунок – Способы центрирования шлицевых прямобочных соединений

Центрирование по внутреннему диаметру dцелесообразно в тех случаях, когда втулка имеет высокую твердость и ее нельзя обработать чистовой протяжкой (тогда отверстие шлифуют по диаметру d на внутришлифовальном станке) или когда могут возникнуть значительные искривления длинных валов после термообработки.

Центрирующий участок шлицевого вала при таком центрировании необходимо изготовлять с опорной площадкой и окончательно обрабатывать на шлицешлифовальном станке. Способ обеспечивает точное центрирование, его применяют обычно для подвижных соединений.

Центрирование по наружному диаметру D, как наиболее экономичное, рекомендуется, когда втулку термически не обрабатывают или когда твердость ее материала после термообработки допускает калибровку протяжкой, а материала вала – фрезерование до получения окончательных размеров зубьев. В этом случае центрирующие поверхности допускают точную и производительную обработку: во втулке – протяжкой, а на валу – круглым шлифованием. Такой способ центрирования технологически прост и экономичен. Его применяют для неподвижных соединений, поскольку в них отсутствует износ от осевых перемещений, а также для подвижных, воспринимающих небольшие нагрузки.

Центрирование по боковым сторонам шлицев (размеру b) применяется при передаче знакопеременных нагрузок, больших крутящих моментов, а также при реверсивном движении. Этот метод способствует более равномерному распределению нагрузки между зубьями, но не обеспечивает высокой точности центрирования, и потому его применяют редко.

Посадка шлицевых прямобочных соединений осуществляется по центрирующей цилиндрической поверхности и одновременно по боковым поверхностям шлицев, т. е. по d и b или по D и b.

Источник

Шлицевые соединения и методы их обработки

Шлицевые соединения образуются выступами на валу и соответствующими впадинами в ступице и служат для передачи крутящего момента. По форме профиля шлицевые соединения разделяются на прямоугольные (рисунок 1, а), эвольвентные (рисунок 1, б) и треугольные (рисунок 1, в).

Применяются три способа центрирования прямоугольных шлицевых соединений:

а) центрирование по наружному диаметру; оно используется в том случае, когда твердость отверстия невысокая и его можно обработать протяжкой, а вал не подвергается значительным деформациям при термической обработке;

б центрирование по внутреннему диаметру; производится при высокой твердости отверстия и значительных деформациях вала, для устранения которых требуется шлифование;

в) центрирование по ширине шлица; применяется при высокой твердости отверстия и необходимости минимальных зазоров по боковым поверхностям.

Центрирования эвольвентных и треугольных шлицевых соединений производится только по профилю шлицев с гарантированными зазорами по диаметрам впадин и выступов.

Обработка шлицев на наружных поверхностях производится методом деления или методом обкатки.

Методом деления шлицы фрезеруются на горизонтально-фрезерных станках набором фрез или фасонными фрезами. Этот метод применяется также при шлифовании шлицев на шлицешлифовальном станке (рисунок 2).

Шлицефрезерные станки, работающие по методу деления, снабжены точными делительными устройствами, которые после каждого двойного хода поворачивают деталь для обработки следующего шлица.

Методом обкатки шлицы нарезают на шлицефрезерных или зубофрезерных станках однозаходной червячной фрезой, профиль которой при обкатке с обрабатываемой деталью образует шлицы требуемой формы и размеров (рисунок 3). Методом обкатки обрабатывают прямоугольные, треугольные и эвольвентные шлицы. По сравнению с методом деления этот метод является более производительным.

Короткие шлицы на концах валов у выступов, не позволяющих использовать фрезу, обрабатывают на зубодолбежных станках специальными долбяками.

Для повышения производительности обработки шлицев на наружных поверхностях применяют шлицестрогальные, протяжные станки, а также производят накатку.

Шлифование шлицев применяют для обработки валов, которые после термической обработки имеют деформацию и высокую твердость, не позволяющую обработать шлицы фрезой.

Наиболее распространенным методом обработки шлицев на внутренних поверхностях является протягивание шлицевых отверстий комбинированными шлицевыми протяжками или набором протяжек. Комбинированной протяжкой обрабатывают внутреннюю поверхность шлицевого отверстия и шлицы. Протяжками можно обрабатывать только детали невысокой твердости, поэтому протягивание шлицев производят до термической обработки. После термической обработки производят калибрование шлицев прошивками (при твердости HRC не более 35).

У шлицевых отверстий при центрировании деталей по внутреннему диаметру вала после термической обработки шлифуют внутреннюю поверхность шлицевого отверстия.

Источник

Шлицевые соединения и их сборка.

Для соединения ступицы с валом вместо шпонок часто используют выступы на валу, входящие в соответствующие пазы в ступице. Такие выступы и пазы называют шлицами, а соединение — шлицевым. По сравнению со шпоночными соединениями шлицевые соединения обладают рядом преимуществ:

- обеспечивают передачу больших крутящих моментов благодаря значительной поверхности контакта соединяемых деталей и равномерному распределению давления по этой поверхности;

- более точно центрируют ступицу на валу;

- обеспечивают лучшее направление при перемещении ступицы по валу;

- обеспечивают большую прочность вала при одном и том же наружном диаметре.

Типы шлицевых соединений.

В зависимости от профиля зубьев различают шлицевые соединения с прямобочными (рис. 1, а), эвольвентными (рис. 1, б) и треугольными (рис. 1, в) шлицами.

Прямобочные шлицевые соединения получили наиболее широкое распростанение. Соосность вала и втулки (центрирование) в этом соединении осуществляется по наружному и внутреннему диаметрам и по боковым граням. Каждый из этих методов центрирования имеет свои достоинства и недостатки.

При центрировании по наружному диаметру (рис. 2, а) посадочными поверхностям являются наружная и боковые поверхности шлицов, по внутреннему диаметру шлицов имеется зазор. Вал по наружному диаметру шлифуется, пазы во втулках протягиваются. Применяют этот метод центрирования в тех случаях, когда наружная деталь не обрабатывается термически. При центрировании по внутреннему диаметру (рис. 2, б) посадочные поверхности — внутренняя цилиндрическая и боковые поверхности шлицов, по наружному диаметру шлицов имеется зазор. У вала шлифуется впадина и боковые поверхности шлицов. У охватывающей детали шлифуют внутренний диаметр. Применяют для соединений, детали которых подвергаются термической обработке.

При центрировании по боковым граням (рис. 2, в) зазоры имеются по наружному и внутреннему диаметрам шлицов. Применяют при большом количестве шлицов в тяжело нагруженных соединениях. Центрирование деталей в соединении хуже, чем в предыдущих случаях.

Эвольвентное шлицевое соединение применяют с центрированием по боковым поверхностям шлицов и наружному диаметру. К преимуществам эвольвентного шлицевого соединения по сравнению с прямобочными соединениями относятся более высокая прочность шлицов и их более простое и дешевое изготовление. Однако, в связи с тем что протяжки для обработки шлицевых отверстий в ступице дороги, эти соединения имеют ограниченное применение.

Треугольное шлицевое соединение используется для передачи небольших крутящих моментов, его центрируют только по боковым поверхностям шлицов.

Входной контроль деталей шлицевого соединения.

Перед сборкой детали шлицевого соединения подвергают контролю: проверяют визуально детали шлицевого соединения на наличие задиров, дробления или заусенцев; определяют соответствие параметров шлицов и пазов под них требованиям технических условий, используя инструментальные методы контроля.

Положение шлицов и пазов относительно центрирующего диаметра (рис. 3, а) проверяют, вводя измерительную ножку индикатора 2 в контакт с боковой поверхностью шлица вала 1, установленного в центрах (стрелку отсчетного устройства индикатора устанавливают в нулевое положение). Затем вал поворачивают на 180°, а измерительную ножку индикатора приводят в соприкосновение с боковой поверхностью шлица, расположенного на противоположной первому шлицу стороне вала. По разности показаний отсчетного устройства индикатора определяют величину смещения оси шлица относительно оси центрирующего диаметра. При этом методе измерения не учитывается отклонение толщины шлица, шага и профиля от номинальных значений.

Определить смещение оси шлица относительно центрирующего диаметра можно, используя специальное приспособление 4 (рис. 3, б), которое устанавливают опорными поверхностями на боковые поверхности шлицов, а измерительным наконечником 3 на центрирующий диаметр. В процессе измерения вал, закрепленный в центрах, поворачивают и отсчетное устройство индикатора 2 показывает величину отклонения проверяемого параметра.

Наиболее точно определить величину смещения оси шлица относительно центрирующего диаметра можно по схеме, показанной на рис. 3, в. При использовании этой схемы измерения шлицевой вал 1 устанавливают в центрах делительной головки. Индикатор 2 предварительно настраивают на номинальный размер при помощи блока концевых мер длины 5. Затем устанавливают деталь по индикатору так, чтобы боковая поверхность шлица была параллельна плоскости плиты, после этого индикатор переносят на другую сторону, а деталь поворачивают на 180°. Полуразность показаний будет равна величине смещения оси шлица относительно оси вала.

Эксцентричность диаметров шлицевых деталей определяют так, как это показано на схеме, приведенной на рис. 3, г, а шлицевых отверстий — специальным шаблоном (рис. 3, д).

Сборка шлицевых соединений.

Шлицевые соединения, в которых сопряжение деталей осуществляется посадками с натягом или переходными посадками, собирают с использованием специальных оправок и приспособлений для напрессовки охватывающей детали на вал. Наиболее рациональным при этом является использование пресса.

Сборка шлицевого соединения ударным методом, т.е. при помощи молотка, не допускается, так как может привести к перекосу охватывающей детали на валу вследствие неравномерности нанесения ударов.

Если посадка охватывающей детали на вал осуществляется со значительными натягами, то рекомендуется эту деталь нагреть до температуры 80… 120 °C (например, в масляной ванне).

После установки охватывающей детали на валу рекомендуется проверить ее осевое и радиальное биение. С этой целью вал с охватывающей деталью закрепляют в центрах, а величину биения определяют при помощи индикатора часового типа, установленного на стойке.

Подвижные шлицевые соединения проверяют на легкость перемещения охватывающей детали относительно вала и наличие качки этой детали на валу. Если соединение собрано правильно, то охватывающая деталь перемещается вдоль вала легко, плавно, без заедания.

Источник

4.2.2 Способы центрирования шлицевых соединений с

прямобочным профилем зуба

Допуски и посадки шлицевых соединений зависят от их назначения и принятой поверхности центрирования втулки относительно вала. Стандартом предусматриваются три способа центрирования: по поверхностям диаметрами d или D и по боковым поверхностям зубьев, т. е. по размеру b (см. рисунок 4.9).

Рисунок 4.9 – Способы центрирования в прямобочных шести шлицевых соединениях:

а – по наружному диаметру D; б – по внутреннему диаметру d;

в – по боковым сторонам зубьев b

Диаметры D и по d обеспечивают примерно одинаковую точность центрирования осей вала и отверстия втулки. При центрировании по D и d обязательно дополнительное центрирование по b.

Центрирование по наружному диаметру D является наиболее простым и экономичным, применяется, когда втулка термически не обрабатывается (сырая) или когда твердость ее материала после термообработки допускает калибровку протяжкой, а вал фрезеруется до окончательных размеров зубьев и по наружному диаметру шлифуется на обычном круглошлифовальном станке.

Применяется наиболее часто в крупносерийном производстве для незакаленных, неподвижных соединений.

Центрирование по внутреннему диаметру d применяется для закаленных, подвижных соединений, когда после операции протягивания отверстие втулки закаливается до высокой твердости (свыше 40 HRС) ее внутренний диаметр (отверстие) шлифуется на внутришлифовальном станке. Окончательно диаметр d вала обрабатывается на шлицешлифовальном станке.

Центрирование по боковой поверхности шлиц b применяется для передачи больших крутящих моментов, при знакопеременных нагрузках (при работе с реверсом). Этот метод центрирования широко используется в автомобилестроении. Пазы вала шлифуют по боковым сторонам. Отверстие во втулке обеспечивается протягиванием щлицевой протяжкой. Протяжка дорогой, но высокопроизводительный режущий инструмент.

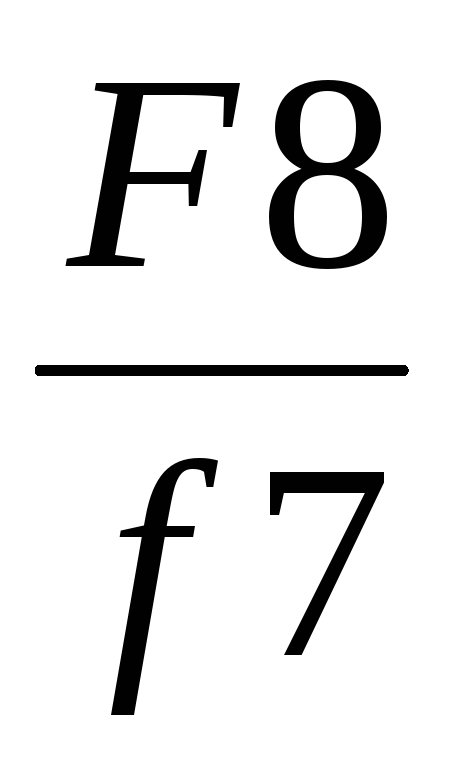

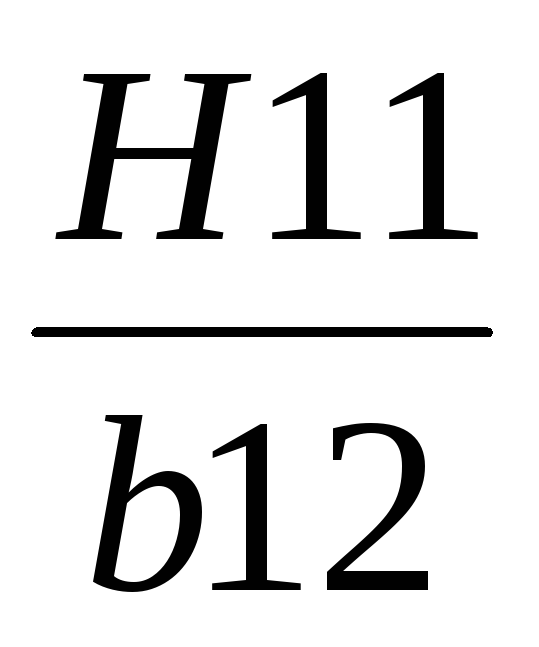

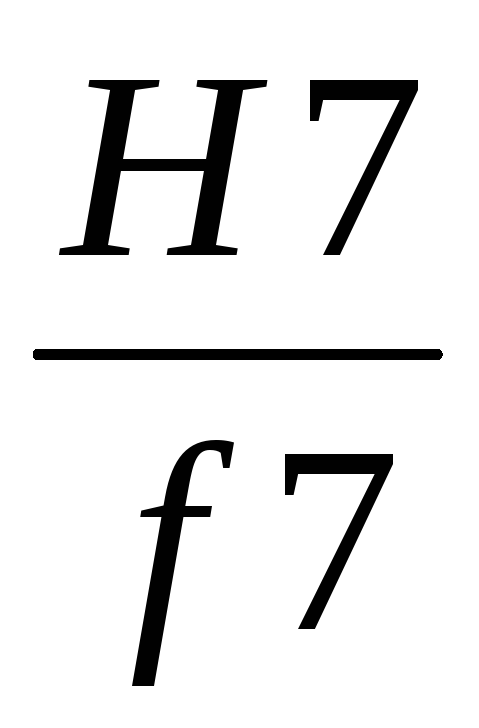

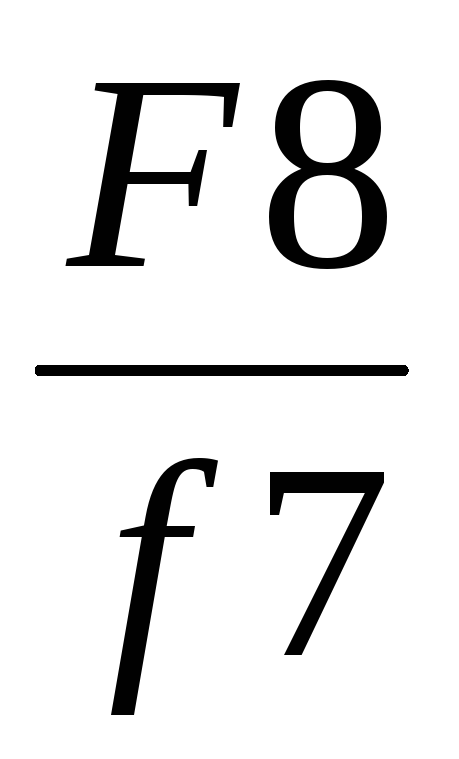

По нецентрирующим диаметрам предусматриваются зазоры при любом виде центрирования. Поля допусков нецентрирующих диаметров: d – у вала b12, у втулки – H11; D – у вала a11, у втулки – H12.

4.2.3 Посадки и условные обозначения прямобочных шлицевых соединений

Посадки для центрирующих диаметров шлицевых прямобочных соединений назначаются по системе отверстия (чтобы уменьшить номенклатуру дорогостоящих инструментов – протяжек). По ширине шлиц применяются внесистемные посадки, обеспечивающие соединения с гарантированными зазорами для компенсации погрешностей углового расположения зубьев. Рекомендуемые посадки представлены в таблице 4.4.

Предельные отклонения размеров d, D и b следует определять по таблицам ГОСТ 25347 или таблицам 1.1, 1.2, 1.3 данного пособия, а шероховатости поверхностей вала и втулки – назначать по таблицам 3.3.

Условное обозначение шлицевого соединения включает букву, обозначающую поверхность центрирования, число зубьев, номинальные размеры d, D, b, обозначение посадок (указываются после соответствующих размеров).

Пример условного обозначения шлицевого соединения легкой серии c числом зубьев z = 8, внутренним диаметром d = 36 мм, наружным диаметром D = 40 мм, шириной зуба b = 7 мм, с центрированием по наружному диаметру, с посадкой по диаметру центрирования

D–8×36

Втулка (отверстие) этого соединения имеет вид: D–8×36H11×40H7×7F8, а вал D–8×36b12×40f7×7f7.

Допускается не указывать в обозначениях поля допусков и посадки нецентрирующих диаметров.

Пример условного обозначения неподвижного шлицевого соединения средней серии с центрированием по внутреннему диаметру с числом шлиц 6:

d–6×28

Пример условного обозначения подвижного шлицевого соединения тяжелой серии с центрированием по боковой поверхности шлиц с числом шлиц 10, работающего в условиях реверса:

b–10×28×35×4

Таблица 4.4 – Рекомендуемые посадки элементов прямобочных шлицевых соединений при различных способах центрирования

Источник