- Исследование проходимости слуховой трубы

- Методы исследования проходимости слуховой трубы

- Опыт Тойнби

- Опыт Вальсальвы

- Продувание по Политцеру

- Ушная манометрия

- Контрастная рентгенография

- Способ тойнби слуховая труба

- Учебное видео по анатомии уха

- Исследование проходимости слуховой трубы

- Методы исследования проходимости слуховой трубы

- Опыт Тойнби

- Опыт Вальсальвы

- Продувание по Политцеру

- Ушная манометрия

- Способ диагностики заболеваний слуховой трубы

Исследование проходимости слуховой трубы

Исследование проходимости слуховой трубы занимает важное место в диагностике заболеваний среднего уха как у детей, так и у взрослых. Широкая слуховая труба создает благоприятные условия для проникновения инфекции из носоглотки в барабанную полость.

Часто средний отит, сопровождающийся стойким снижением слуха, оказывается следствием патологических изменений, происходящих в носоглотке.

К последним можно отнести:

- гипертрофию глоточной миндалины;

- увеличение задних концов носовых раковин;

- воспалительные процессы, протекающие в острой и хронической формах.

Наряду с закрытием просвета слуховой трубы встречается нарушение клиренса мерцательного эпителия.

Методы исследования проходимости слуховой трубы

К наиболее распространенным методам исследования проходимости слуховой трубы причисляются:

Опыт Тойнби

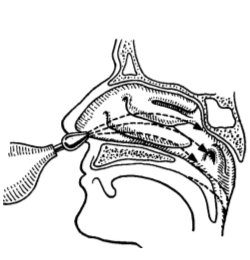

Названный в честь английского отоларинголога J. Toynbee этот метод позволяет определить проходимость трубы на участке от барабанного к глоточному отверстию. Пациент во время исследования должен сглотнуть слюну, закрыв при этом рот и зажав пальцами ноздри. О наличии проходимости свидетельствует характерный треск в ухе, который объясняется незначительным втяжением барабанной перепонки во время процедуры.

Опыт Вальсальвы

Еще один метод исследования – опыт Вальсальвы, который носит имя болонского врача A. Valsalva, занимавшегося изучением строения и функционирования человеческого уха. В своих исследованиях он описал все особенности евстахиевой трубы и разработал способ, позволяющий протестировать ее проходимость. Для проведения диагностики пациента просят сделать сильный выдох, предварительно закрыв рот и зажав ноздри. При этом воздух попадает в слуховые трубы. Если проходимость не нарушена, то опыт завершается возникновением тех же ощущений, что и в предыдущем способе.

Продувание по Политцеру

Не менее значимым исследованием проходимости нужно считать продувание по Политцеру. Метод назван именем австрийского отоларинголога A. Politzer. Для проведения исследования используют специальный баллон. Этот аппарат представляет собой резиновую грушу с трубкой, которая оснащена наконечником в форме оливы. Последний вводится в преддверие носа, вторая ноздря закрывается. В этом положении обследуемый произносит слова, при артикуляции которых мягкое небо поднимается кверху, отделяя таким образом носоглотку от ротоглотки. Врач при этом энергично сдавливает баллон, выпуская из него воздух, который в свою очередь попадает в носоглотку и евстахиевы трубы. Проходимость диагностируется по аналогии с предыдущими опытами. В тех случаях, когда показано одностороннее исследование, баллон Политцера заменяется ушным катетером.

Ушная манометрия

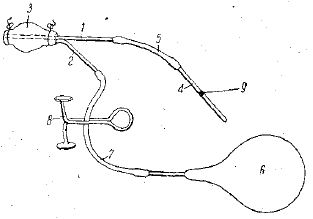

В отличие от описанных методов, результативность которых зависит от субъективных ощущений пациента, объективную регистрацию проходимости слуховых труб обеспечивает ушная манометрия. Процедура предполагает герметичное введение резинового колпачка со стеклянной трубкой, на которую нанесены деления, в наружный слуховой проход. В ней содержится окрашенная капля спирта, приходящая в движение при удачном продувании.

- Металлическая трубка (соединяет наружный слуховой проход с манометром).

- Коленчатая трубка (соединяет водную капсулу и баллон).

- Обтуратор слухового прохода.

- Стеклянная трубка с каплей спирта.

- Резиновый соединитель.

- Баллон для раздувания воздухом.

- Второй соединитель.

- Зажим.

- Капля спирта.

В отоларингологии также применяются другие способы исследования проходимости слуховых труб, в частности, пневмофонометрия, пневмотубометрия, звуковая манометрия и пр.

Контрастная рентгенография

Своевременное обращение к врачу поможет сохранить Ваше здоровье.

Не откладывайте лечение, звоните прямо сейчас. Мы работаем круглосуточно.

Источник

Способ тойнби слуховая труба

а) Проба Вальсальвы. Пробу Вальсальвы выполняют для оценки проходимости слуховой трубы, не прибегая к каким-либо внешним пособиям. Отрицательная проба еще не означает окклюзию слуховой трубы и указывает на необходимость дополнительных исследований.

После глубокого вдоха пациент зажимает нос и плотно смыкает губы, с тем чтобы «продуть» слуховые трубы.

При отоскопии при этом отмечается выпячивание барабанной перепонки, а при аускультации — крепитация.

Примечание. У пациентов с воспалением слизистой оболочки полости носа и носоглотки продувание слуховых труб при пробе Вальсальвы таит в себе риск попадания инфицированного секрета в полость среднего уха с развитием тубогенного среднего отита.

У пациентов с атрофическим рубцом натянутой части барабанной перепонки при проведении пробы, особенно при катетеризации трубы, возможен разрыв барабанной перепонки.

б) Проба Тойнби. Проба Тойнби позволяет с помощью простых приемов подтвердить нормальную проходимость слуховых труб. Если зажать нос, то при глотании давление в полости среднего уха снижается. Это можно увидеть с помощью отоскопии, при которой отмечается втягивание барабанной перепонки.

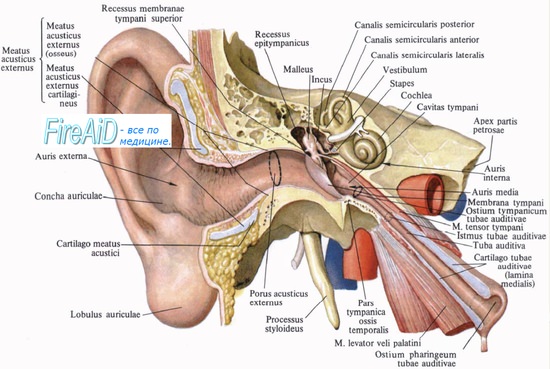

Учебное видео по анатомии уха

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Исследование проходимости слуховой трубы

Исследование проходимости слуховой трубы занимает важное место в диагностике заболеваний среднего уха.

4.67 (Проголосовало: 3)

Исследование проходимости слуховой трубы занимает важное место в диагностике заболеваний среднего уха как у детей, так и у взрослых. Широкая слуховая труба создает благоприятные условия для проникновения инфекции из носоглотки в барабанную полость.

Часто средний отит, сопровождающийся стойким снижением слуха, оказывается следствием патологических изменений, происходящих в носоглотке.

К последним можно отнести:

- гипертрофию глоточной миндалины;

- увеличение задних концов носовых раковин;

- воспалительные процессы, протекающие в острой и хронической формах.

Наряду с закрытием просвета слуховой трубы встречается нарушение клиренса мерцательного эпителия.

Методы исследования проходимости слуховой трубы

К наиболее распространенным методам исследования проходимости слуховой трубы причисляются:

Опыт Тойнби

Названный в честь английского отоларинголога J. Toynbee этот метод позволяет определить проходимость трубы на участке от барабанного к глоточному отверстию. Пациент во время исследования должен сглотнуть слюну, закрыв при этом рот и зажав пальцами ноздри. О наличии проходимости свидетельствует характерный треск в ухе, который объясняется незначительным втяжением барабанной перепонки во время процедуры.

Опыт Вальсальвы

Еще один метод исследования – опыт Вальсальвы, который носит имя болонского врача A. Valsalva, занимавшегося изучением строения и функционирования человеческого уха. В своих исследованиях он описал все особенности евстахиевой трубы и разработал способ, позволяющий протестировать ее проходимость. Для проведения диагностики пациента просят сделать сильный выдох, предварительно закрыв рот и зажав ноздри. При этом воздух попадает в слуховые трубы. Если проходимость не нарушена, то опыт завершается возникновением тех же ощущений, что и в предыдущем способе.

Продувание по Политцеру

Не менее значимым исследованием проходимости нужно считать продувание по Политцеру. Метод назван именем австрийского отоларинголога A. Politzer. Для проведения исследования используют специальный баллон. Этот аппарат представляет собой резиновую грушу с трубкой, которая оснащена наконечником в форме оливы. Последний вводится в преддверие носа, вторая ноздря закрывается. В этом положении обследуемый произносит слова, при артикуляции которых мягкое небо поднимается кверху, отделяя таким образом носоглотку от ротоглотки. Врач при этом энергично сдавливает баллон, выпуская из него воздух, который в свою очередь попадает в носоглотку и евстахиевы трубы. Проходимость диагностируется по аналогии с предыдущими опытами. В тех случаях, когда показано одностороннее исследование, баллон Политцера заменяется ушным катетером.

Ушная манометрия

В отличие от описанных методов, результативность которых зависит от субъективных ощущений пациента, объективную регистрацию проходимости слуховых труб обеспечивает ушная манометрия. Процедура предполагает герметичное введение резинового колпачка со стеклянной трубкой, на которую нанесены деления, в наружный слуховой проход. В ней содержится окрашенная капля спирта, приходящая в движение при удачном продувании.

- Металлическая трубка (соединяет наружный слуховой проход с манометром).

- Коленчатая трубка (соединяет водную капсулу и баллон).

- Обтуратор слухового прохода.

- Стеклянная трубка с каплей спирта.

- Резиновый соединитель.

- Баллон для раздувания воздухом.

- Второй соединитель.

- Зажим.

- Капля спирта.

В отоларингологии также применяются другие способы исследования проходимости слуховых труб, в частности, пневмофонометрия, пневмотубометрия, звуковая манометрия и пр.

Источник

Способ диагностики заболеваний слуховой трубы

Владельцы патента RU 2342072:

Изобретение относится к медицине, а именно к оториноларингологии, конкретно к способам исследования функционального состояния слуховой трубы. Проводят измерение назофарингеального давления при постепенном повышении давления в носоглотке при последовательном выполнении функциональных проб на проходимость слуховой трубы: пробы с глотком, проба Тойнби, пробы Вальсальва, причем дополнительно прохождение воздуха по слуховой трубе определяют по изменению комплаенса тимпано-оссикулярной системы с помощью акустического импедансометра в режиме Decay Reflex Test с отключенной или субпороговой стимуляцией, причем назофарингеальное давление, зарегистрированное в момент изменения комплаенса тимпано-оссикулярной системы, отмечают как давление раскрытия слуховой трубы и при значении давления открытия слуховой трубы более чем 450 мм Н20 диагностируют заболевание слуховой трубы, степень выраженности которого пропорциональна измеренному давлению. Способ прост, безопасен, позволяет достоверно диагностировать дисфункцию слуховой трубы, что в свою очередь позволяет осуществить адекватный выбор лечебной тактики и сократить сроки лечения. 1 ил.

Изобретение относится к медицине, а именно к оториноларингологии, конкретно к способам диагностики заболеваний слуховой трубы.

Известен и широко используется способ диагностики заболеваний слуховой трубы, заключающийся в измерении акустического импеданса среднего уха при одновременном изменении давления в наружном слуховом проходе. Способ получил название акустической импедансобарометрии или тимпанометрии и впервые был описан Н. Anderson в 1956 г. [1]. Под акустическим импедансом подразумевается сопротивление, оказываемое элементами наружного, среднего и внутреннего уха, распространению звуковой волны. Звук, подаваемый прибором (импедансометром) в ухо, вызывает вибрацию барабанной перепонки и частично проходит внутрь полости, а частично отражается от перепонки. Величина отражаемой звуковой волны зависит, главным образом, от сопротивления барабанной перепонки. Если давление по обе стороны барабанной перепонки неодинаково, значение импеданса увеличивается. А если давление в наружном слуховом проходе равно внутрибарабанному, акустический импеданс имеет минимальное значение, т.е. перепонка максимально податлива. Таким образом, с помощью изменения давления в наружном слуховом проходе при одновременном измерении акустического импеданса возможно определить давление внутри барабанной полости, которое является величиной, характеризующей функциональное состояние слуховой трубы. Т.е. при нормальной вентиляционной функции слуховой трубы давление внутри барабанной полости равно атмосферному, изменение же его говорит за наличие патологии, выраженность которой варьирует в зависимости от степени отклонения от нормы, по которому диагностируют заболевание слуховой трубы. Вышеописанный способ применяется следующим образом.

1. Пациент находится в покое в положении сидя.

2. Пробник стандартного импедансометра с помощью силиконовой насадки помещается в наружный слуховой проход пациента, плотно обтурируя его.

3. Исследователь выбирает режим измерения «Тимпанометрия» и вручную либо в автоматическом режиме осуществляет изменение давления (обычно от +200 даПа до -400 даПа) в наружном слуховом проходе пациента, при этом на мониторе прибора рисуется график зависимости импеданса от давления. Прибор автоматически рассчитывает внутритимпанальное давление либо можно ориентировочно оценить его по представленному графику.

4. Аналогично исследование проводится на другом ухе.

Недостатками описанного способа является то, что функция слуховой трубы оценивается косвенно, ориентируясь на внутритимпанальное давление. К тому же нет четкой корреляции между степенью выраженности изменений на тимпанограмме и выраженностью заболевания слуховой трубы. Известны ситуации, когда заболевания слуховой трубы не проявляются изменением внутритимпанального давления, в этом случае, опираясь только на данные тимпанометрии невозможно выявить патологию. Кроме того, при экссудативных и адгезивных процессах в среднем ухе изменения импеданса минимальны, что не позволяет вычислить давление внутри барабанной полости и определить функцию слуховой трубы.

Известен способ диагностики заболеваний слуховой трубы, заключающийся в последовательном проведении проб на проходимость слуховой трубы при визуальном контроле за движением барабанной перепонки с помощью отоскопии, отомикроскопии или видеоассистированной отоэндоскопии [4]. Применяются следующие пробы: проба с глотком, проба Тойнби (глотание с зажатым носом), проба Вальсальва (самопродувание) и продувание по Политцеру. Если выявляется подвижность барабанной перепонки при проведении определенной пробы, констатируется соответствующая степень проходимости слуховой трубы. Выделяют 5 степеней проходимости слуховой трубы: 0 степень — подвижность перепонки заметна при простом глотке, 1 степень — подвижность заметна при глотке с зажатым носом (проба Тойнби), 2 степень — подвижность перепонки выявляется только при пробе Вальсальва, 3 степень — подвижность выявляется только при продувании по Политцеру, 4 степень — подвижность перепонки не отмечается при выполнении всех проб. При степени проходимости 3-4 диагностируется патология слуховой трубы.

Недостатками описанного способа являются невозможность выражения функции слуховой трубы в количественном виде, субъективная оценка подвижности перепонки при выполнении проб.

Известен способ диагностики заболеваний слуховой трубы, заключающийся в аускультации шумов, которые возникают при прохождении воздуха по слуховой трубе к барабанной полости во время ее открытия при проведении проб на проходимость слуховой трубы. Устройство для его осуществления предложено еще в середине XIX века англичанином J. Toynbee [1, 2] и представляет собой резиновую трубку, в оба конца которой вставлены полые оливы. Одна из олив помещается в исследуемое ухо пациента, другая — в ухо врача. Применяются следующие пробы: проба с глотком, проба Тойнби (глотание с зажатым носом), проба Вальсальва (самопродувание) и продувание по Политцеру. Если слуховая труба проходима, то при выполнении этих проб аускультация выявляет шум от дуновения или треск от разлипания трубных стенок. Выделяют также 5 степеней проходимости слуховой трубы: 0 степень — тубарные шумы выслушиваются уже при простом глотке, 1 степень — тубарные шумы выслушиваются при глотке с зажатым носом (проба Тойнби), 2 степень — тубарные шумы аускультируются только при пробе Вальсальва, 3 степень — тубарные шумы выслушиваются только при продувании по Политцеру, 4 степень — тубарные шумы не выслушиваются при выполнении всех проб. При степени проходимости 3-4 диагностируется патология слуховой трубы.

Недостатками описанного способа являются невозможность выражения функции слуховой трубы в количественном виде, субъективная оценка тубарных шумов при выполнении проб, зависящая в том числе от слуха исследователя.

Известен способ диагностики заболеваний слуховой трубы, заключающийся в регистрации изменения давления в наружном слуховом проходе с помощью специального ушного манометра при изменении давления в носоглотке. Способ был впервые обоснован А. Политцером в 1892 г. и впоследствии многократно усовершенствовался [1, 5]. Способ заключается в следующем: микроманометр (например, капилляр с каплей окрашенного спирта) герметично соединяется с наружным слуховым проходом, затем исследуемый выполняет серию проб на проходимость слуховой трубы. Применяются следующие пробы: проба с глотком, проба Тойнби (глотание с зажатым носом), проба Вальсальва (самопродувание) и продувание по Политцеру. Выделяют также 5 степеней проходимости слуховой трубы: 1 степень — тубарные шумы выслушиваются уже при простом глотке, 2 степень — тубарные шумы выслушиваются при глотке с зажатым носом (проба Тойнби), 3 степень — тубарные шумы аускультируются только при пробе Вальсальва, 4 степень — тубарные шумы выслушиваются только при продувании по Политцеру, 5 степень — тубарные шумы не выслушиваются при выполнении всех проб. При степени проходимости 3-4 диагностируется патология слуховой трубы.

Недостатками описанного способа являются невозможность выражения функции слуховой трубы в количественном виде, необходимость специального оборудования в виде ушного микроманометра.

Известен способ диагностики заболеваний слуховой трубы, заключающийся в регистрации изменения интенсивности звука, подаваемого через нос в наружном слуховом проходе при изменении давления в носоглотке [9]. Соответственно при раскрытии слуховой трубы звуковое давление из носоглотки передается в полости среднего, а затем и наружного уха, где и регистрируется его прирост в 5 и более дБ. Прибор для осуществления данного способа представляет собой источник тонального сигнала, воздушный компрессор с манометром, чувствительный микрофон и самописец. Способ осуществляют следующим образом.

1. Пациент находится в покое в положении сидя.

2. Микрофон герметично помещается в наружный слуховой проход пациента.

3. К носовому ходу на стороне исследуемого уха плотно присоединяется полая олива, соединенная посредством силиконовой трубки с источником тонального сигнала и манометром.

4. Пациента просят выполнить серию проб на проходимость слуховой трубы (проба с глотком, проба Тойнби (глотание с зажатым носом), проба Вальсальва) либо повышают давление в полости носоглотки с помощью специального компрессора.

5. Одновременно с выполнением проб (повышением давления в носоглотке) производят запись носоглоточного давления и интенсивности тонального звукового сигнала в наружном слуховом проходе.

6. Отмечают прирост интенсивности звука в наружном слуховом проходе в 5 и более дБ, сигнализирующий об открытии слуховой трубы. Регистрируют давление в носоглотке, соответствующее открытию слуховой трубы.

7. По уровню давления в носоглотке, соответствующему открытию слуховой трубы, диагностируют ее патологию.

Недостатком описанного способа является возможность получения недостоверного результата. Исследователи [8] отмечают, что прирост сигнала может быть обусловлен открытием слуховой трубы либо изменением акустических условий в носоглотке во время глотания.

Наиболее близким к заявляемому является способ диагностики заболеваний слуховой трубы, обозначаемый как туботимпаноаэродинамический метод и заключающийся в одновременном измерении назофарингеального давления и давления в наружном слуховом проходе при выполнении проб на проходимость слуховой трубы (проба с глотком, проба Тойнби (глотание с зажатым носом), проба Вальсальва) либо повышении давления в полости носоглотки с помощью специального компрессора. Для выполнения данного способа исследования используется специальный прибор, состоящий из 2-х манометров и компрессора.

Способ осуществляют следующим образом.

1. Пациент находится в покое в положении сидя.

2. Пробник ушного манометра помещают в наружный слуховой проход исследуемого уха с соблюдением герметичности.

3. К носовому ходу на стороне исследуемого уха плотно присоединяют полую оливу, соединенную посредством силиконовой трубки со вторым манометром и компрессором.

4. Пациента просят выполнить серию проб на проходимость слуховой трубы (проба с глотком, проба Тойнби (глотание с зажатым носом), проба Вальсальва) либо повышают давление в полости носоглотки с помощью компрессора.

5. Одновременно с выполнением проб (повышением давления в носоглотке) производят запись носоглоточного давления и давления в наружном слуховом проходе исследуемого уха.

6. Открытие слуховой трубы регистрируют по приросту давления в наружном слуховом проходе исследуемого уха, отмечается назофарингеальное давление в момент открытия слуховой трубы.

Недостатками описанного способа являются сложность правильного применения способа, т.к. требуется высокая точность измерений — поскольку изменения давления в наружном слуховом проходе крайне малы, необходимость специального устройства для осуществления способа.

Новая техническая задача: повышение точности и информативности диагностики заболеваний среднего уха и слуховой трубы, упрощение диагностической процедуры и расширение области применения способа.

Поставленную задачу решают новым способом диагностики заболеваний слуховой трубы, заключающимся в измерении назофарингеального давления при постепенном повышении давления в носоглотке при последовательном выполнении функциональных проб на проходимость слуховой трубы: пробы с глотком, пробы Тойнби, пробы Вальсальва, причем дополнительно измеряют подвижность барабанной перепонки с помощью импедансометра в режиме Decay Reflex Test с отключенной или субпороговой стимуляцией, причем назофарингеальное давление, зарегистрированное в момент изменения комплаенса тимпано-оссикулярной системы, отмечают как давление раскрытия слуховой трубы и при значении давления открытия слуховой трубы более чем 450 мм Н2О диагностируют заболевание слуховой трубы, степень выраженности которого пропорциональна измеренному давлению.

Способ осуществляют в следующем порядке (см.чертеж).

1. Пациент находится в покое в положении сидя.

2. Обтурацию слухового прохода выполняют с использованием стандартных ушных вкладышей (а) акустического импедансометра (б).

3. Давление в полости носа и носоглотки измеряют любым стандартным манометром с ценой деления 1 мм H2O и погрешностью не более 0,5 мм Н2О (в).

4. В качестве количественных баронагрузок используют пробы Тойнби и Вальсальва, а также статическое давление воздуха, создаваемое в полости носоглотки с помощью компрессора либо эластичного баллона.

5. Регистрацию раскрытия слуховой трубы проводят с помощью акустического импедансометра в режиме Decay-reflex test при отключенной либо заведомо субпороговой акустической стимуляции, т.е. используя данный режим работы прибора не по прямому назначению, а только для регистрации изменения податливости (комплаенса) тимпано-оссикулярной системы. Регистрация момента открытия слуховой трубы возможна благодаря тому, что прохождение воздуха по слуховой трубе приводит к изменению давления внутри барабанной полости, что проявляется изменением податливости (комплаенса) тимпано-оссикулярной системы.

6. После старта теста обследуемого просят выполнить соответствующие пробы со слуховой трубой (проба с глотком, проба Тойнби (глотание с зажатым носом), проба Вальсальва) либо используют компрессор для повышения давления в носоглотке.

7. В момент открытия слуховой трубы, который регистрируется по изменению податливости тимпано-оссикулярной системы на 100 и более мкл, манометр изолируют от системы перекрыванием клапана (д) и опыт прекращают.

8. Снимают показания манометра и анализируют график изменения податливости тимпано-оссикулярной системы, представленный импедансометром.

9. Вычисляют давление открытия слуховой трубы.

10. При значении давления открытия слуховой трубы более чем 450 мм H2O, диагностируют заболевание слуховой трубы, степень выраженности которого пропорциональна измеренному давлению.

Предложенный способ диагностики был апробирован на базе ЛОР-отделения МЛПМУ ГКБ №3 г. Томска. Было отмечено, что способ позволяет повысить эффективность диагностики заболеваний, сопровождающихся дисфункцией слуховой трубы, что в конечном итоге позволяет правильно сформулировать диагноз и прогнозировать эффективность разных методов лечения в каждом конкретном случае. Благодаря ранней диагностике и адекватному выбору тактики лечения сроки лечения были сокращены в среднем на 2-4 дня. Осложнений при использовании данного способа отмечено не было.

Следующие клинические примеры демонстрируют эффективность способа.

Пример 1. Пациент С., 33 г., обратился на консультативный прием в ЛОР-отделение ГКБ №3 с жалобами на заложенность обоих ушей, некоторое снижение слуха. Начало заболевания связывает с походом в бассейн. Был осмотрен врачом общей практики поликлиники по месту жительства, которым и был направлен на консультацию в ЛОР-отделение.

Объективно: барабанные перепонки перламутрово-серого цвета, отмечается некоторое втяжение, световой конус сокращен. По данным акуметрии и аудиометрии имеется кондуктивная тугоухость I степени.

Был применен вышеописанный способ диагностики, отмечено, что в пробах с глотком и пробе Тойнби раскрытия слуховых труб не отмечалось. При выполнении пробы Вальсальва давления раскрытия слуховых труб справа и слева составили соответственно: +680 и +620 мм Н2О. Учитывая полученные результаты и анамнез заболевания диагностирован острый двусторонний сальпингоотит. Назначен стандартный курс терапии данного заболевания — сосудосуживающие капли, антигистаминные препараты, самопродувание слуховой трубы, физиотерапия, динамическое амбулаторное наблюдение. На 3-и сутки лечения, при проведении обследования вышеописанным способом, давления раскрытия слуховых труб справа и слева составили соответственно: +510 и +480 мм H2O. Диагностирована положительная динамика, лечение продолжено. На 5-е сутки больной отмечает исчезновение заложенности, восстановление слуха. По данным обследования с помощью вышеописанного способа, давления раскрытия слуховых труб справа и слева, составили: +310 и +350 мм Н2О соответственно. Диагностировано выздоровление, больной выписан.

Настоящий клинический пример наглядно демонстрирует эффективность предлагаемого способа для диагностики заболеваний слуховой трубы.

Пример 2. Пациентка М., 24 г., была направлена на консультацию в ЛОР-отделение ГКБ №3 из инфекционного отделения с диагнозом: лакунарная ангина. Острый правосторонний средний отит? Жалобы при поступлении: на боли в горле, усиливающиеся при глотании, периодические боли и ощущение заложенности в правом ухе, повышение температуры тела. Заболевание связывает с переохлаждением.

Объективно: состояние удовлетворительное, t тела 37,8°С, гиперемия и отечность небных миндалин и дужек, пленчатые наложения желтоватого цвета, исходящие из лакун, легко снимающиеся ватным тампоном. Миндалины симметричны. Левое ухо — без особенностей. Справа — незначительная втянутость барабанной перепонки. По данным акуметрии и аудиометрии тугоухости не выявлено.

Был применен вышеописанный способ диагностики, выявлена проходимость обоих слуховых труб в пробе Тойнби. При выполнении пробы Вальсальва давления раскрытия слуховых труб справа и слева составили соответственно: +360 и +320 мм Н2О. Учитывая полученные результаты и объективную картину, диагноз среднего отита отвергнут. Субъективные ощущения в области правого уха объясняются иррадиацией болей от миндалины. Больная продолжила лечение в инфекционном отделении и на 7-е сутки была выписана с выздоровлением в удовлетворительном состоянии.

Данный пример демонстрирует эффективность предложенного способа для дифференциальной диагностики заболеваний, сопровождающихся дисфункцией слуховой трубы. Преимущества заявляемого способа заключаются в следующем: способ прост, безопасен, позволяет достоверно диагностировать дисфункцию слуховой трубы, что в свою очередь позволяет осуществить адекватный выбор лечебной тактики и сократить сроки лечения.

1. Бобошко М.Ю. Слуховая труба / Бобошко М.Ю., Лопотко А.И. СПб.: Спец. Лит., 2003. — 360 с.: ил.

2. Компанеец С.М. Методы исследования слухового органа // Болезни уха, горла и носа: Руководство для врачей / Под ред. С.М.Компанейца, А.А.Скрыпта. Киев, 1936. Т. 1: Болезни уха. С.370-578.

3. Мезрин М.П. Ушная манометрия как количественный критерий проходимости евстахиевых труб // Вестник оториноларингологии. 1949. №3. С.63-65.

4. Семенов Ф.В. Отомикроскопическое обследование больных с патологией среднего уха // Вестн. оториноларингологии. 2001. №4. С.48-50.

5. Цитович М.Ф. К вопросу о дыхательных и пульсаторных движениях барабанной перепонки // Рус.врач. 1906. №23. С.699-701.

6. De Vos J, Daele J, Melon J. / Exploration of eustachian tube permeability by salpingomanometry // Acta Otorhinolaryngol Belg. 1975; 29(3):493-501.

7. Jerger, J. (1970). Clinical experience with impedance audiometry. Arch. Otolaryngol. 92, 411-324.

8. Kumazawa Т., Honda К., Iwano Т., Kinoshita Т. New findings in observations by tubo-tympano-aerodynamic method // Acta Otolaryngol. (Stockh). 1990 Suppl. 471. P. 25-32.

9. Satch J., Watanabe I., Sainoo Т. Measurement of Eustachian tube function // Arch. Otolaryngol. 1970. Vol.92. № 4. P.329-334.

Способ диагностики заболеваний слуховой трубы, заключающийся в измерении назофарингеального давления манометром при постепенном повышении давления в носоглотке при последовательном выполнении функциональных проб на проходимость слуховой трубы: пробы с глотком, пробы Тойнби, пробы Вальсальва, отличающийся тем, что дополнительно прохождение воздуха по слуховой трубе определяют по изменению комплаенса тимпано-оссикулярной системы с помощью акустического импедансометра в режиме Decay Reflex Test с отключенной или субпороговой стимуляцией, причем назофарингеальное давление, зарегистрированное в момент изменения комплаенса тимпано-оссикулярной системы, отмечают как давление раскрытия слуховой трубы и при значении давления открытия слуховой трубы более чем 450 мм Н2O диагностируют заболевание слуховой трубы, степень выраженности которого пропорциональна измеренному давлению.

Источник