- Особенности терморегуляции у отдельных видов животных (часть 2)

- Глава 3. Важнейшие абиотические факторы и адаптации к ним организмов

- 3.1. Температура

- 3.1.4. Температурные адаптации гомойотермных организмов

- Биология. 10 класс

- *§ 6—2. Адаптации животных к различным температурным условиям среды

- Экологические группы животных по отношению к температурному режиму среды обитания

Особенности терморегуляции у отдельных видов животных (часть 2)

Способность поддерживать темпера-туру тела у овец в определенных пределах обеспечивается за счет сложных сочетаний регуляции теплопродукции в тканях, образованием тепла в результате ферментативных процессов в рубце и сложной регуляции теплоотдачи, а также двигательного поведения животных. Теплоотдача (физическая терморегуляция) осуществляется у овец за счет способности изменять кожное кровообращение и легочное дыхание. При высоких температурах усиливается приток крови к коже, учащается дыхание.

Большое значение для терморегуляции у овец имеет шерстный покров, буферный воздух которого служит хорошей изоляцией от воздействия внешних температур. Температура в верхнем слое шерсти может достигать 63°С, но при этом сохраняется нормальная температура тела. Южные породы овец (курдючные) хорошо приспособлены к жаркому климату, что объясняется также обильным потоотделением.

У новорожденных животных механизмы терморегуляции функционируют несколько иначе, чем у взрослых, благодаря некоторым анатомическим и физиологическим особенностям. Мелкие животные имеют большую поверхность тела (отдающую тепло) по отношению к своему объему (производящему тепло). Поскольку при низких температурах с большей поверхности тела возрастает отдача тепла, молодые животные уже из-за своей формы очень чувствительны к холоду. У новорожденных телят, поросят, ягнят, жеребят слабо развита терморегуляция ввиду незначительного шерстного покрова и подкожного жирового слоя. Обмен энергии и образование тепла у них происходят интенсивнее, чем у взрослых животных. Это связано с необходимостью компенсации больших потерь тепла и потребностью энергии для интенсивного прироста массы тела. Такое различие в теплообразовании между молодыми и взрослыми животными уменьшается, если последние обладают высокой продуктивностью (например, высокоудойные коровы). Большое значение в терморегуляции у молодняка имеет водный обмен.

Источник

Глава 3. Важнейшие абиотические факторы и адаптации к ним организмов

3.1. Температура

3.1.4. Температурные адаптации гомойотермных организмов

Гомойотермия – принципиально иной путь температурных адаптаций, возникший на основе резкого повышения уровня окислительных процессов у птиц и млекопитающих в результате эволюционного совершенствования кровеносной, дыхательной и других систем органов. Потребление кислорода на 1 г массы тела у теплокровных животных в десятки и сотни раз больше, чем у пойкилотермных.

Основные отличия гомойотермных животных от пойкилотермных организмов: 1) мощный поток внутреннего, эндогенного тепла; 2) развитие целостной системы эффективно работающих терморегуляторных механизмов, и в результате 3) постоянное протекание всех физиологических процессов в оптимальном температурном режиме.

Гомойотермные сохраняют постоянный тепловой баланс между теплопродукцией и теплоотдачей и соответственно поддерживают постоянную высокую температуру тела. Организм теплокровного животного не может быть временно «приостановлен» так, как это происходит при гипобиозе или криптобиозе у пойкилотермных.

Гомойотермные животные всегда вырабатывают определенный минимум теплопродукции, обеспечивающий работу кровеносной системы, органов дыхания, выделения и других, даже находясь в покое. Этот минимум получил название базального метаболизма. Переход к активности усиливает выработку тепла и соответственно требует усиления теплоотдачи.

Теплокровным свойственна химическая терморегуляция – рефлекторное увеличение теплопродукции в ответ на понижение температуры среды. Химическая терморегуляция полностью отсутствует у пойкилотермных, у которых, в случае выделения дополнительного тепла, оно генерируется за счет непосредственной двигательной активности животных.

В противоположность пойкилотермным при действии холода в организме теплокровных животных окислительные процессы не ослабевают, а усиливаются, особенно в скелетных мышцах. У многих животных сначала наблюдается мышечная дрожь – несогласованное сокращение мышц, приводящее к выделению тепловой энергии. Кроме того, клетки мышечной и многих других тканей выделяют тепло и без осуществления рабочих функций, приходя в состояние особого терморегуляционного тонуса. При дальнейшем снижении температуры среды тепловой эффект терморегуляционного тонуса возрастает.

При продуцировании дополнительного тепла особенно усиливается обмен липидов, так как нейтральные жиры содержат основной запас химической энергии. Поэтому жировые запасы животных обеспечивают лучшую терморегуляцию. Млекопитающие обладают даже специализированной бурой жировой тканью, в которой вся освобождающаяся химическая энергия, вместо того чтобы переходить в связи ЛТФ, рассеивается в виде тепла, т. е. идет на обогревание организма. Бурая жировая ткань наиболее развита у животных – обитателей холодного климата.

Поддержание температуры за счет возрастания теплопродукции требует большого расхода энергии, поэтому животные при усилении химической терморегуляции либо нуждаются в большом количестве пищи, либо тратят много жировых запасов, накопленных ранее. Например, землеройка бурозубка крошечная имеет исключительно высокий уровень обмена. Чередуя очень короткие периоды сна и активности, она деятельна в любые часы суток и в день съедает корма в 4 раза больше собственной массы. Частота сердцебиения у бурозубок до 1000 в мин. Также и птицам, остающимся на зиму, нужно много корма: им страшны не столько морозы, сколько бескормица. Так, при хорошем урожае семян ели и сосны клесты зимой даже выводят птенцов.

Усиление химической терморегуляции, таким образом, имеет свои пределы, обусловленные возможностью добывания пищи. При недостатке корма зимой такой путь терморегуляции экологически невыгоден. Он, например, слабо развит у всех животных, обитающих за полярным кругом: песцов, моржей, тюленей, белых медведей, северных оленей и др. Для обитателей тропиков химическая терморегуляция также мало характерна, поскольку у них практически не возникает необходимости в дополнительном продуцировании тепла.

В пределах некоторого диапазона внешних температур гомойотермные поддерживают температуру тела, не тратя на это дополнительной энергии, а используя эффективные механизмы физической терморегуляции, позволяющие лучше сохранять или отводить тепло базального метаболизма. Этот диапазон температур, в пределах которого животные чувствуют себя наиболее комфортно, называется термонейтральной зоной. За нижним порогом этой зоны начинается химическая терморегуляция, за верхним – траты энергии на испарение.

Физическая терморегуляция экологически выгодна, так как адаптация к холоду осуществляется не за счет дополнительной выработки тепла, а за счет сохранения его в теле животного. Кроме того, возможна защита от перегрева путем усиления теплоотдачи во внешнюю среду.

Способы физической терморегуляции множественны. В филогенетическом ряду млекопитающих – от насекомоядных к рукокрылым, грызунам и хищникам механизмы физической терморегуляции становятся все более совершенными и разнообразными. К ним следует отнести рефлекторное сужение и расширение кровеносных сосудов кожи, меняющее ее теплопроводность, изменение теплоизолирующих свойств меха и перьевого покрова, противоточный теплообмен путем контакта сосудов при кровоснабжении отдельных органов, регуляцию испарительной теплоотдачи.

Густой мех млекопитающих, перьевой и особенно пуховой покров птиц позволяют сохранять вокруг тела прослойку воздуха с температурой, близкой к температуре тела животного, и тем самым уменьшить теплоизлучение во внешнюю среду. Теплоотдача регулируется наклоном волос и перьев, сезонной сменой меха и оперения. Исключительно теплый зимний мех млекопитающих Заполярья позволяет им в холода обходиться без существенного повышения обмена веществ и снижает потребность в пище. Например, песцы на побережье Северного Ледовитого океана зимой потребляют пищи даже меньше, чем летом.

У морских млекопитающих – ластоногих и китов – слой подкожной жировой клетчатки распределен по всему телу. Толщина подкожного жира у отдельных видов тюленей достигает 7–9 см, а общая его масса составляет до 40–50 % от массы тела. Теплоизолирующий эффект такого «жирового чулка» настолько высок, что под тюленями, часами лежащими на снегу, снег не тает, хотя температура тела животного поддерживается на уровне 38 °C. У животных жаркого климата подобное распределение жировых запасов приводило бы к гибели от перегрева из-за невозможности выведения избытка тепла, поэтому жир у них запасается локально, в отдельных частях тела, не мешая теплоизлучению с общей поверхности (верблюды, курдючные овцы, зебу и др.).

Системы противоточного теплообмена, помогающие поддерживать постоянную температуру внутренних органов, обнаружены в лапах и хвостах у сумчатых, ленивцев, муравьедов, полуобезьян, ластоногих, китов, пингвинов, журавлей и др. При этом сосуды, по которым нагретая кровь движется от центра тела, тесно контактируют со стенками сосудов, направляющих охлажденную кровь от периферии к центру, и отдают им свое тепло.

Немаловажное значение для поддержания температурного баланса имеет отношение поверхности тела к его объему, так как в конечном счете масштабы продуцирования тепла зависят от массы животного, а теплообмен идет через его покровы.

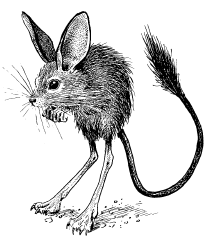

Связь размеров и пропорций тела животных с климатическими условиями их обитания была подмечена еще в XIX в. Согласно правилу Бергмана (1848), если два близких вида теплокровных животных отличаются размерами, то более крупный обитает в более холодном, а более мелкий – в теплом климате. Бергман подчеркивал, что эта закономерность проявляется лишь в том случае, если виды не отличаются другими приспособлениями к терморегуляции. Из проанализированных им 75 групп птиц в фауне Германии около трети удовлетворяло найденному правилу. Д. Лллен в 1877 г. подметил, что у многих млекопитающих и птиц северного полушария относительные размеры конечностей и различных выступающих частей тела (хвостов, ушей, клювов) увеличиваются к югу – правило Аллена. Терморегуляционное значение отдельных участков тела далеко не равноценно. Выступающие части имеют большую относительную поверхность, которая выгодна в условиях жаркого климата. У ряда млекопитающих, например, особое значение для поддержания теплового баланса имеют уши, снабженные, как правило, большим количеством кровеносных сосудов (рис. 18). Огромные уши африканского слона, маленькой пустынной лисички-фенека, американского зайца превратились в специализированные органы терморегуляции. При адаптации к холоду проявляется закон экономии поверхности, так как компактная форма тела с минимальным отношением площади к объему наиболее выгодна для сохранения тепла.

Рис. 18. Африканский длинноухий тушканчик (по В. Е. Соколову и др., 1977)

Если температура среды превышает верхнюю границу термонейтральной зоны, животным приходится затрачивать дополнительную энергию на испарительную терморегуляцию.

Эффективным механизмом отдачи тепла служит испарение воды путем потоотделения или через влажные слизистые оболочки полости рта и верхних дыхательных путей. Способность к образованию пота у разных видов очень различна. Человек при сильной жаре может выделить до 12 л пота в день, рассеяв при этом тепла в десять раз больше по сравнению с нормой. Выделяемая вода, естественно, должна возмещаться через питье. У некоторых животных испарение идет только через слизистые. У собаки, для которой одышка – единственный способ испарительной терморегуляции, частота дыхания при этом доходит до 300–400 вдохов в минуту. Регуляция температуры через испарение требует траты организмом воды и поэтому возможна не во всех условиях существования.

Поведенческие способы регуляции теплообмена для теплокровных животных не менее важны, чем для пойкилотермных, и также чрезвычайно разнообразны – от изменения позы и поисков укрытий до сооружения сложных нор, гнезд, осуществления ближних и дальних миграций.

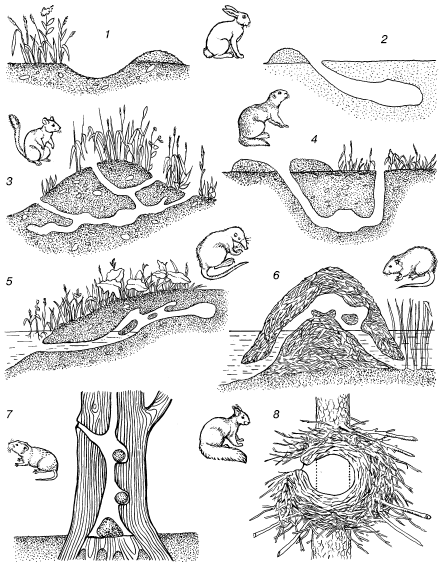

В норах роющих животных ход температур сглажен тем сильнее, чем больше глубина норы. В средних широтах на расстоянии 150 см от поверхности почвы перестают ощущаться даже сезонные колебания температуры. В особенно искусно построенных гнездах также поддерживается ровный, благоприятный микроклимат (рис. 19). В войлокообразном гнезде синицы-ремеза, имеющем лишь один узкий боковой вход, тепло и сухо в любую погоду.

Рис. 19. Особенности строения нор и расположения гнезд разных видов млекопитающих (по Н. П. Наумову, 1963, И. И. Барабаш-Никифорову, Л. Н. Формозову, 1963):

1– логово зайца-русака в песчаных дюнах; 2 – снежная нора зайца-русака; 3 – летняя нора полуденной песчанки; 4 – нора малого суслика; 5 – нора выхухоли; 6 – хатка ондатры; 7 – гнезда рыжей полевки в дупле дуба; 8 – зимнее гнездо обыкновенной белки

В ряде случаев гомойотермные животные используют в целях терморегуляции групповое поведение. Например, некоторые пингвины в сильный мороз и бураны сбиваются в плотную кучу, так называемую черепаху. Особи, оказавшиеся с краю, через некоторое время пробиваются внутрь, и «черепаха» медленно кружится и перемещается. Внутри такого скопления температура поддерживается около +37 °C даже в самые сильные морозы. Обитатели пустынь верблюды в жару также сбиваются вместе, прижимаясь друг к другу боками, но этим достигается противоположный эффект – предотвращение сильного нагревания всей поверхности тела солнечными лучами. Температура в центре скопления животных равна температуре их тела, 39 °C, тогда как шерсть на спине и боках крайних животных нагревается до 70 °C.

Сочетание эффективных способов химической, физической и поведенческой терморегуляции при общем высоком уровне окислительных процессов в организме позволяет гомойотермным животным поддерживать свой тепловой баланс на фоне широких колебаний внешней температуры.

Источник

Биология. 10 класс

*§ 6—2. Адаптации животных к различным температурным условиям среды

Экологические группы животных по отношению к температурному режиму среды обитания

Для большинства живых организмов крайние точки температурной адаптации составляют от 0 до +50 °C: как правило, при 0 °C вода, входящая в состав клеток, замерзает, а при температурах свыше +50 °C начинается процесс разрушения белковых молекул, который завершается гибелью клеток. Помимо деления животных на пойкилотермных и гомойотермных в зависимости от их способности регулировать температуру тела, существует классификация животных по их потребности к количеству тепла в среде обитания. По отношению к температурному режиму среды обитания выделяют три экологические группы животных: криофилы, термофилы и мезофиллы.

Криофилы, или холодолюбивые животные, населяют полярные зоны. Их организм способен функционировать при довольно низких температурах воздуха и воды, но не выносит высоких температур. Эти животные сохраняют активность даже тогда, когда их тканевые жидкости переохлаждаются. Понижение температуры клеток организма до –10 °C никак не сказывается на состоянии животных. В эту группу входят черви, моллюски, членистоногие, некоторые рыбы и млекопитающие. Например, такие обитатели севера, как песец, заяц беляк, куропатка тундровая, активны даже в самые сильные морозы, когда разница температуры воздуха и тела составляет свыше 70 °C.

Термофилы — это теплолюбивые животные, у которых организм приспособлен к обитанию в жарких условиях. К ним относятся пауки, некоторые виды кораллов, насекомых, рыб, пресмыкающихся и млекопитающих. Например, в горячих минеральных источниках Южной Калифорнии обитает рыбка ципринодон пятнистый. Она живет в водах с температурой около +50 °C. Максимальная активность у кузнечиков, обитающих в пустыне Палестины, наблюдается при 40-градусной жаре. А некоторые организмы-термофилы вообще не могут существовать при температурах ниже конкретного диапазона, например определенные виды кораллов обитают лишь там, где температура воды не опускается ниже +20 °C.

Мезофилы — организмы, нормально существующие и размножающиеся при средних температурах. Они обитают в умеренной зоне при температурах 20—40 °C. К мезофилам относится большинство птиц и млекопитающих средних широт.

Источник