Термическое укрепление грунтов

Песчаная подушка, как правило, должна полностью прорезать слой слабых грунтов, в противном случае ее высоту определяют, исходя из того, чтобы давление, передающееся на слабые подстилающие грунты, не превосходило их несущую способность. Укрепление просадочных лессовых грунтов обжигом.

За последние годы разработан новый термический способ укрепления лессовых грунтов, позволяющий ликвидировать их просадочные свойства и повысить несущую способность.

В процессе обжига в грунте происходят необратимые изменения вследствие распада карбонатов и образования новых цементирующих грунт связей. При этом грунт получает прочность на сжатие до 10-12 кг/см2, утрачивает способность к набуханию, становится водостойким и морозоустойчивым.

Термическое укрепление грунтов производится двумя способами. Первый способ (Н. А. Осташев) заключается в нагнетании в грунт через скважины воздуха, нагретого до температуры 600-800°. Более эффективен второй способ (И. М. Литвинов, Ф. А. Беляков и П. К. Черкасов), который заключается в сжигании различного вида топлива в устье самой скважины, герметически закрытой сверху.

Прогрев укрепляемой толщи грунта до температуры, вызывающей необходимые изменения его свойств, происходит в результате циркуляции нагретого воздуха или раскаленных продуктов сгорания. Во время обжига в скважины нагнетается сжатый воздух для поддержания избыточного давления, что усиливает циркуляцию раскаленного воздуха в грунте и обеспечивает равно мерность обжига по глубине скважины.

Несложное оборудование позволяет регулировать в скважине постоянную температуру в нужных пределах (300-1000°, в зависимости от вида грунта). Нагрев грунта не должен превышать температуру его плавления (1100-1400°), в противном случае происходит оплавление стенок скважины, что сопровождается резким уменьшением зоны обжига.

Источник

Термическое закрепление грунтов

Искусственное изменение свойств грунта подразумевает повышение его прочности, устойчивости и водонепроницаемости. Методику укрепления подбирают в зависимости от типа почвы и целей строительства. Предварительно обязательно проводят инженерно-геологические изыскания грунта.

В быстро растущих городах наблюдают тенденцию замачивания грунтов техногенными водами, что и приводит к ослаблению фундаментного основания, поэтому вопрос об укреплении почвы действительно актуален. В данной статье разберемся в вопросе термического усиления грунта.

Этот способ применяют для увеличения прочности маловлажных пылевато-песчаных почв, обладающих хорошей газопроницаемостью. Нередко его используют и для ликвидации просадочных свойств макропористых лёссовых грунтов.

С помощью термического усиления можно закрепить грунт на глубину до 20 м. Суть метода заключается в нагнетании раскаленного воздуха или газов в почву в течение нескольких суток.

Когда действует высокая температура, то отдельные минеральные частицы скелета оплавляются. Так образуются прочные водоустойчивые связи частиц и компонентов грунта. В процессе почва при обжиге утрачивает связанную жидкость. Это становится причиной устранения просадочных свойств, размокаемости и склонности к набуханию.

Нельзя в рабочем процессе использовать газы, температура которых выше 750-850 °С. При превышении допустимых значений оплавляются стенки скважины, и они перестают пропускать газ. А использование газов, нагретых до 300 °С, неэффективно: просадочность не устраняется.

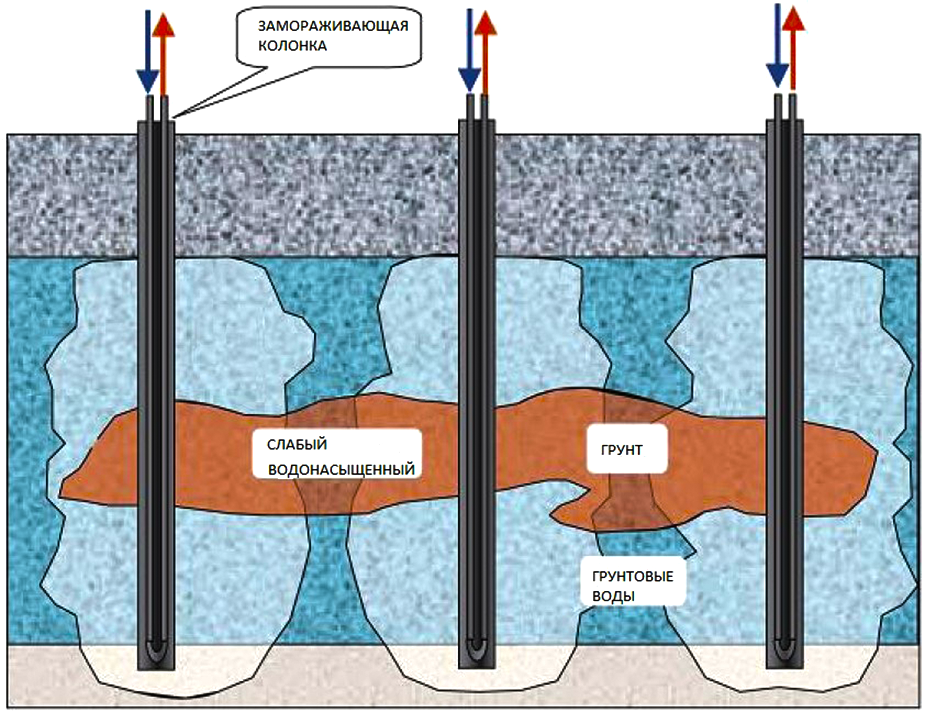

Еще одной разновидностью термического усиления считают замораживание грунта. Это его искусственное охлаждение до отрицательной температуры. Цель процедуры аналогичная – достижение нужной водонепроницаемости.

В результате образуется льдогрунтовой барьер, преграждающий путь воде или плывунам. Методика подходит для укрепления массива перед строительством зданий, шахт, метрополитенов, плотин или подземных хранилищ.

Существует несколько способов термического укрепления грунтов. При этом используют разное оборудование.

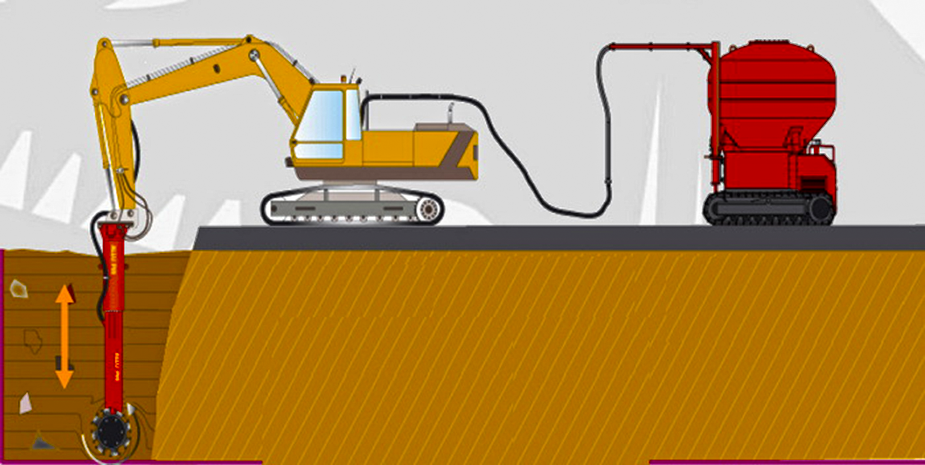

Бурят скважины диаметром 100-200 мм. Потом их закрывают керамическими затворами. В последних формируется камера сгорания. В нее под давлением нагнетают топливо (горючие газы, масла или нефть) и воздух.

Чтобы обеспечить температуру 750-850 °С, на 1 кг топлива должно приходиться 34-39 м3 воздуха. Термообработку проводят непрерывно в течение 5-12 дней. Все скважины обрабатывают поочередно, меняя между ними затворное оборудование.

Результат процедуры – упрочненный участок почвы конусообразной формы. Верхний его диаметр – 1,5-2,5 м, а нижний 0,2-0,4 м. Формируется коническая «свая» из укрепленного грунта.

В ходе использования второй технологической схемы специалисты сжигают горючее в любой части скважины, поэтому этот способ позволяет создавать термические «сваи» постоянного сечения с расширением в верхней или нижней части.

Сроки проведения работ меньше, чем в первом случае, и сам рабочий процесс проще.

Суть заключается в передвижении камеры сгорания, что и позволяет обжигать грунт в любой области скважины. Зону обжига отделяют от остальных частей скважины жаропрочными диафрагмами. Почву обжигают под всем зданием или в виде отдельных грунтовых столбов.

Требования к качеству проведения термического укрепления обжигом

1. При бурении скважин отбирают образцы укрепляемого массива для проверки соответствия их свойств данным инженерно-технического исследования. Также определяют в лабораторных условиях их основные характеристики.

2. Перед обжигом проверяют газопропускающие свойства скважины. Если в ходе проверки были выявлены участки с низкой газопроницаемостью, то такие слои отсекают или продувают. Это делают для выравнивания газопропускающей способности.

3. При непосредственном обжиге поддерживают оптимальную температуру. Она не должна превышать предельно допустимые значения, которые могут спровоцировать оплавление стенок. Все показатели давления и температуры обязательно указывают в рабочем журнале.

4. Образование укрепленного массива можно считать законченным тогда, когда термопары зафиксировали достижение заданной температуры;

5. Качество проведенных работ проверяют в лабораторных условиях. Исследуют образцы грунта на деформируемость, прочность и водонепроницаемость. В ходе опытов обязательно обращают внимание на давление и температуру, которую указывали в рабочем журнале. Если проект это предусматривал, то можно провести полевые испытания прочности и деформационных свойств грунта.

Теперь о втором методе термического усиления – замораживании. Существует несколько способов заморозки. Все они отличаются используемым веществом. Но начало работ для всех методов примерно одинаковое: по периметру закрепляемой территории бурят скважины и погружают в них охлаждающие колонки. Они представляют собой трубы, дно которых прочно заварено. Их оснащают крышками и трубопроводами для ввода хладоносителя.

Систему колонок соединяют между собой и заполняют их замораживающими реагентами.

3 метода замораживания:

1. Применение низкотемпературного воздуха – технология практически не используется, потому что демонстрирует низкую скорость замораживания.

2. Применение «рассола» — в качестве охлаждающего вещества выступает концентрированный раствор натрия или хлористого кальция. Инженеры создают систему циркуляции хладагента. Она состоит из низкотемпературной холодильной установки, которая остужает реагент до необходимой температуры, и из насосной станции, поставляющей его к потребителю. Раствор забирает тепловую энергию от стенок скважины, нагревается и отправляется обратно в холодильную установку для вторичного охлаждения. Технология отличается достаточной эффективностью, но также демонстрирует низкую скорость замораживания. Нередко возникает пучение грунта.

3. Заморозка жидким азотом – несмотря на простоту способа, его эффективность достаточно высока. В заводских условиях сжижают азот и отправляют его на место работ в цистернах или баллонах. Несколько колонок устанавливают в ряды, и азот запускают в первую из них. При оптимальном давлении его нижний температурный предел равен -196°С, поэтому он мгновенно испаряется, поднимается и переходит в последующие колонки. Заморозка прекращается, когда он доходит до последней трубы, а из нее переходит в атмосферу в виде газа. Этот метод отличается не только эффективностью, но и безопасностью, т.к. азот – естественный компонент атмосферного воздуха. Технология получила широкое применение еще и благодаря тому, что можно не использовать дополнительные холодильные или насосные установки.

Как мы выяснили, термическое укрепление грунта делится на два типа: обжиг и замораживание. В обоих случаях есть свои плюсы и минусы, одни способы широко применяются, а другие нет. Так, например, самым эффективным и безопасным методом принято считать заморозку жидким азотом, а от использования низкотемпературного воздуха почти отказались. Что же касается усиления почвы обжигом, то специалисты используют две технологии, связанные с применением камеры сжигания.

Оба типа термического закрепления подразумевают искусственное изменение характеристик почвы, что позволяет продлевать срок эксплуатации фундаментного основания и гарантировать безопасное использование возводимых зданий.

Строительная лаборатория ООО «Бюро «Строительные исследования» занимается испытаниями конструкций и материалов в Санкт-Петербурге и Москве

Основная специализация лаборатории:

1. Заполнив форму на нашем сайте

+7(812)386-11-75 — главный офис в Санкт-Петербурге

+7(965)006-94-59 (WhatsApp, Telegramm) — отдел по работе с клиентами Санкт-Петербург и Москва

3. Написать нам на почту

Подписывайтесь на наши социальные сети и YouTube канал, там много интересной информации и лайфхаков.

Источник

Методы закрепления грунтов

Закрепление грунтов — это искусственное изменение строительных свойств грунтов различными физико-химическими способами. Такое преобразование обеспечивает увеличение их прочности, устойчивости, уменьшение сжимаемости и водонепроницаемости. Существует два основных способа закрепления грунтов: поверхностное и глубинное.

Поверхностное закрепление выполняют на глубину до 1 м. При этом способе грунт предварительно разрыхляется, перемешивается с закрепляющими материалами (вяжущие, цемент, известь и др.) и затем уплотняется. Глубинное закрепление предусматривает обработку грунтов без нарушения их естественного сложения путем инъекции закрепляющих материалов, термообработки и замораживания, с использованием предварительно пробуренных скважин, шпуров или забиваемых инъекторов. Инъекцию производят с использованием вяжущих, силикатных материалов и смол.

Методы глубинного укрепления грунтов

Для повышения несущей способности грунтовых оснований применяют следующие способы искусственного закрепления грунтов:

• Химический (цементация, битумизация и смолизация)

• Термический

• Искусственное замораживание

• Электрический

• Электрохимический

• Механический

Химическое закрепление грунтов

Химическое закрепление грунтов инъекцией в строительстве в настоящее время осуществляется способами силикатизации, смолизации и цементации. Наиболее распространенная и популярная из технологий по закреплению грунтов — это цементация. Цементация — это процесс нагнетания в грунт жидкого цементного раствора или цементного молока по ранее забитым полым сваям. Цементация применяется для закрепления крупно- и среднезернистых песков, трещиноватых скальных пород путем нагнетания в грунт цементного раствора через инъекторы. В зависимости от размера трещины и пористости песка применяют суспензию с отношением цемента к воде от 1:1 до 1:10, а также цементные растворы с добавками глины, песка и других инертных материалов.

Радиус закрепления грунтов составляет в скальных грунтах — 1,2-1,5 м, в крупных песках — 0,5-0,75 м, в песках средней крупности — 0,3-0,5 м. Цементацию производят нисходящими зонами; нагнетание прекращают при достижении заданного поглощения или когда снижение расхода раствора достигнет 0,5 л/мин в течение 20 мин при заданном давлении.

При горячей битумизации в трещины породы или в гравийно-гравелистый грунт нагнетают через скважины горячий битум, который, застывая, придает грунтам водонепроницаемость. При холодной битумизации, в отличие от горячей, нагнетают 35—45-процентную тонкодисперсную битумную эмульсию. Способ используется для очень тонких трещин в скальных грунтах, а также для уплотнения песчаных грунтов.

Смолизацию применяют для закрепления мелких песков и выполняют путем нагнетания через инъекторы в грунт смеси растворов карбамидной смолы и соляной кислоты.

Силикацией закрепляют песчаные и лессовые грунты, нагнетая в них химические растворы. Через систему перфорированных трубок-инъекторов в грунт последовательно нагнетаются растворы силиката натрия и хлористого кальция. Получающийся в результате реакции гель кремниевой кислоты придает грунту значительную прочность и водонепроницаемость.

Термическое закрепление грунтов

Термическое закрепление является результатом сжигания топлива (газообразного, жидкого, сжиженных газов) непосредственно в скважинах, пробуренных на всю глубину закрепляемого грунта. Закрепление грунта в скважине происходит под действием пламени, а в теле массива — от раскаленных газов, проникающих сквозь поры грунта. В результате вокруг скважины образуется столб обожженного грунта, диаметр которого зависит от продолжительности обжига и количества топлива. Этим способом можно закрепить грунты и устранить их просадочность на глубину до 15 м, доведя прочность в среднем до 1 МПа.

Искусственное замораживание грунтов является универсальным и надежным методом временного закрепления слабых водонасыщенных грунтов. Сущность данного метода заключается в том, что через систему замораживающих скважин, расположенных по периметру и в теле будущей выработки, пропускается хладоноситель с низкой температурой, который, отнимая от окружающего грунта тепло, превращает его в ледогрунтовый массив, обладающий полной водонепроницаемостью и высокой прочностью.

В зависимости от вида хладоносителя различаются два способа замораживания: рассольный и сжиженным газом. В первом случае рассол-хладоноситель представляет собой высококонцентрированный раствор хлористого кальция или натрия, предварительно охлажденный в испарителе холодильной машины до температуры минус 25° С. В качестве хладагента в холодильных машинах используются аммиак, фреон или жидкий азот. Во втором случае в качестве хладоносителя сжиженных газов используется главным образом жидкий азот, имеющий температуру испарения минус 196° С.

Электрический способ закрепления грунтов

Электрическим способом закрепляют влажные глинистые грунты. Способ заключается в использовании эффекта электроосмоса, для чего через грунт пропускают постоянный электрический ток с напряженностью поля 0,5-1 В/см и плотностью 1-5 А/кв.м. При этом глина осушается, уплотняется и теряет способностью к пучению.

Электрохимический способ отличается от предыдущего тем, что одновременно с электрическим током через трубу, являющуюся катодом, в грунт вводят растворы химических добавок (хлористый кальций и др.). Благодаря этому интенсивность процесса закрепления грунта возрастает.

Механический способ укрепления грунтов

Механический способ укрепления грунтов имеет следующие разновидности: устройство грунтовых подушек и грунтовых свай, вытрамбовывание котлованов и др.

Устройство грунтовых подушек заключается в замене слабого грунта основания другим, более прочным, для чего слабый грунт удаляют, а на его место насыпают прочный грунт и послойно утрамбовывают. При устройстве грунтовых свай в слабый грунт забивают сваю-лидер. В полученную после извлечения этой сваи скважину засыпают грунт и послойно уплотняют. Вытрамбовывание котлованов осуществляется с помощью тяжелых трамбовок, подвешенных на стреле башенного крана. Этот способ менее сложен, чем способ грунтовых подушек, поскольку не требует замены грунта основания. Также уплотнение котлованов значительных размеров может осуществляться гладкими или кулачковыми катками, трамбующими машинами, виброкатками и виброплитами.

Источник