- Что такое синтаксический параллелизм: определение, функции, примеры

- Что такое синтаксический параллелизм в языке и литературе

- Классификация

- Функции

- Примеры

- Что такое Синтаксический параллелизм

- Примеры синтаксического параллелизма

- Что такое параллелизм?

- Виды параллелизмов

- Синтаксический параллелизм

- Строфический параллелизм

- Ритмический параллелизм

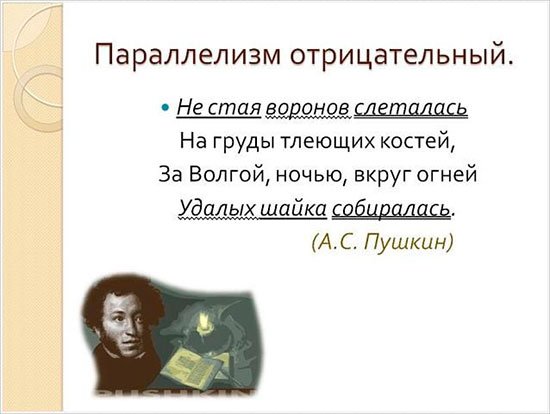

- Отрицательный параллелизм

- Функции синтаксического параллелизма

- Анафора и синтаксический параллелизм

- Синтаксическая анафора

- Синтаксический параллелизм в английском языке

- Семантический параллелизм

- Разница между семантическим и синтаксическим параллелизмами

- Синтаксический параллелизм

- Что такое синтаксический параллелизм

- Синтаксический параллелизм в литературе

- Примеры

Что такое синтаксический параллелизм: определение, функции, примеры

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru.

Подчеркнуть определенную мысль, акцентировать внимание на связи между конструкциями, выразить экспрессию – всё это автор может сделать разными способами.

Однако достичь всех трех целей одновременно помогает синтаксический параллелизм. Это явление редко изучают в школе.

Более того, даже в университетском курсе синтаксиса для языковедов данной темы может не быть.

Тем интереснее узнать, что являет собой этой прием, как его использовать и где он будет уместен. Об этом и поговорим в нашей статье.

Что такое синтаксический параллелизм в языке и литературе

Начнем с определения. Согласно «Толковому переводоведческому словарю», который дает наиболее приближенное именно к лингвистике трактование:

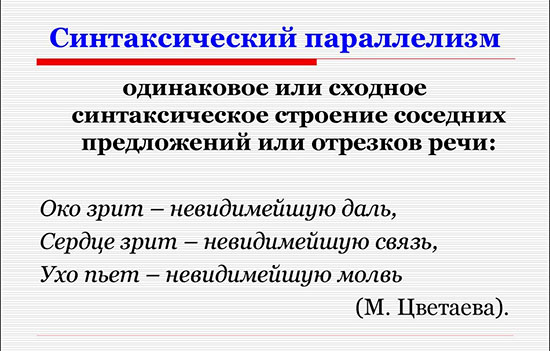

«Параллелизм – это одинаковое синтаксическое построение соседних предложений, высказываний или отрезков речи».

То есть речь идет о том, что в следующих друг за другом единицах синтаксиса слова, соотносимые с определенными частями речи и функциями члена предложения, должны стоять в одинаковом порядке. Это могут быть как словосочетания, так и предложения или более крупные конструкты.

Например, в строке Есенина «Синий туман, снеговое раздолье…» оба словосочетания построены по принципу «зависимое слово, определение + главное слово, определяемое».

«Большой энциклопедический словарь» говорит о том же явлении, но несколько шире. Литературоведы подают такой термин:

«Параллелизм в поэтике – тождественное или сходное расположение элементов речи в смежных частях текста, которые, соотносясь, создают единый поэтический образ».

Это более широкий термин, включающий не только синтаксический, но и ритмический, а также композиционный параллелизм.

Классификация

Поскольку данное явление может быть воплощено на разных уровнях, выделяют три вида в зависимости от типа языковой единицы, в котором он воплощен. Итак, бывает параллелизм:

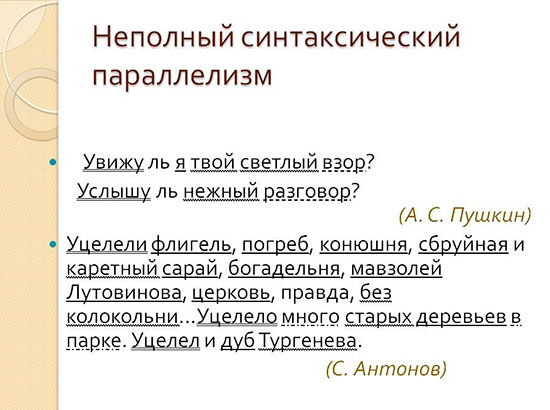

Также в зависимости от того, насколько идеально выдержан порядок слов, выделяют полный (100% совпадение) и неполный (с отклонениями) синтаксический параллелизм.

По количеству повторяющихся элементов он может быть двучленным или многочленными (также называют сложным).

Также выделяются особые, неклассические формы синтаксического параллелизма:

- Обратный. Порядок слов во второй единице (словосочетании, предложении) полностью противоположен порядку в первой.

- Формальный. Нет смысловой связи между тем, что делает человек, и природным явлением.

- Отрицательный. Действия человека противоположны тому, что происходит вокруг.

Последние два варианта характеры в основном для русского фольклора, в других же текстах, за исключением поэзии, встречаются редко.

Функции

Синтаксический параллелизм используют авторы различных текстов. Это не только художественные произведения. Многие риторы применяют прием в своих выступлениях, а журналисты – в публицистике.

Он помогает достичь следующих целей:

- Подчеркнуть наличие связи между несколькими элементами в одном ряду.

- Привлечь внимание читателя / слушателя к выражаемой мысли.

- Выразить экспрессию.

Все эти функции могут быть применены в упомянутых выше текстах. Однако чаще всего данная фигура встречается все же в фольклоре. Ученые считают, что во все остальные направления литературы она перешла именно из народного творчества.

Примеры

В творчестве русских и зарубежных писателей можно найти много примеров синтаксического параллелизма. Например, читаем у С.А.Есенина:

«Отчего прослыл я шарлатаном?

Отчего прослыл я скандалистом?»

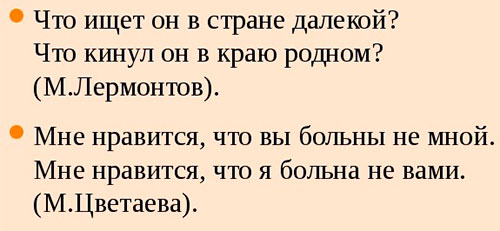

Или у его предшественника М.Ю.Лермонтова:

«Зато лежишь в густой траве,

И дремлешь под широкой тенью…»

В романсах А.Н.Апухтина:

«Ты не согреешь этот холод,

Ты не осветишь эту тьму…»

Приведем несколько своих примеров для синтаксического параллелизма

- Словосочетаний: В Петербурге я люблю разводные мосты, мощеные улицы и белые ночи.

- Предложений: Виталик сажает деревья. Серёжа моет посуду. Маша пишет стихи.

- Придаточных частей: Я думаю, что жизнь наладится, что наступит мир.

Важно понимать, что единицы, на которых основана параллель, должны не только выполнять ту же роль в предложении, но и быть представителями одной части речи. К примеру, можно сказать: «Мне нравится пение, танцы и рисование». Но вот «Мне нравится пение, танцы и рисовать » уже не будет примером параллелизма.

Итак, сегодня мы раскрыли тему сложной фигуры языка, которая рассматривается на границе лингвистики и литературоведения. Узнали, что такое синтаксический параллелизм, каковы его функции и разновидности, а также рассмотрели примеры употребления.

Источник

Что такое Синтаксический параллелизм

Синтаксический параллелизм — это фигура речи, которая характеризуется построением нескольких предложений с одинаковой структурой (или же отдельных частей внутри одного предложения).

Примеры синтаксического параллелизма

“Алмаз шлифуется алмазом,

Строка диктуется строкой”.

С. Поделков

«Только в мире и есть, что тенистый

Дремлющих кленов шатер.

Только в мире и есть, что лучистый

Детски задумчивый взор.

Только в мире и есть, что душистый

Милой головки убор.

Только в мире и есть этот чистый

Влево бегущий пробор».

А. А. Фет, 1883 г.

«Я — царь, я — раб, я — червь, я — бог».

«Бог», Г. Р. Державин, 1784 г.

Что такое параллелизм?

Параллелизм — это использование повторяющихся слов и форм, чтобы придать отрывку в литературе структуру и ритм.

Параллелизм часто либо сопоставляет контрастные образы или идеи, чтобы показать их абсолютное различие, либо объединяет аналогичные концепции, чтобы показать их связь. Писатели часто сочетают параллелизм с другими литературными приёмами, такими как анафора и антитеза.

Виды параллелизмов

Параллелизмы бывают следующих видов: синтаксический, строфический, ритмический и отрицательный.

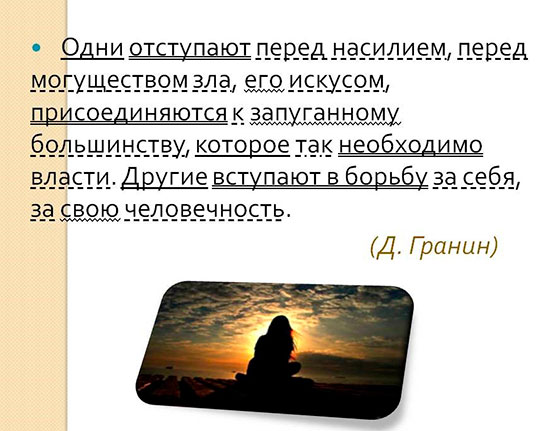

Синтаксический параллелизм

Этот вид встречается в литературе чаще всего. Он используется и в стихотворной форме, и в прозе. Характеризуется применением одной и той же структуры предложений. Обычно автор обозначает что-то обобщающее в начале фразы, следом развиваются идеи/предметы, которые с этим сравниваются.

Таким образом автор усиливает идею обобщения, описание становится более красочным и насыщенным. Зачастую это обобщение становится ключевым в понимании композиции и мысли автора.

«Я звал тебя, но ты не оглянулась,

Я слёзы лил, но ты не снизошла».

«О доблестях, о подвигах, о славе. «, А. А. Блок, 1908 год

Строфический параллелизм

Автор использует в примыкающих строфах одинаковые синтаксические или лексические построения.

«Коль любить, так без рассудку,

Коль грозить, так не на шутку,

Коль ругнуть, так сгоряча,

Коль рубнуть, так уж сплеча!

Коли спорить, так уж смело,

Коль карать, так уж за дело,

Коль простить, так всей душой,

Коли пир, так пир горой!».

«Коль любить, так без рассудку. «, А. К. Толстой,

1854 год

Ритмический параллелизм

В этом параллелизме автор повторяет одинаковые рифмы или паузы, таким образом он вносит ритмичность в своё произведение.

“Сад весь в цвету,

Вечер в огне,

Так освежительно-радостно мне!

Вот я стою,

Вот я иду,

Словно таинственной речи я жду.

Эта заря,

Эта весна

Так непостижна, зато так ясна!

Счастья ли полн,

Плачу ли я,

Ты – благодатная тайна моя”.

«Сад весь в цвету. » А. А. Фет, 1884 год

Отрицательный параллелизм

Этот параллелизм автор создаёт на основе отрицательного сравнения, т. е. оборот строится на частице «не».

«Не сияет на небе солнце красное,

Не любуются им тучки синие:

То за трапезой сидит во златом венце,

Сидит грозный царь Иван Васильевич. «.

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», М. Ю. Лермонтов, 1838 год

Функции синтаксического параллелизма

Функциями синтаксического параллелизма являются:

- перечисление, уточнение, сопоставление и противопоставление;

- выражение оценочных характеристик автора (в положительную или отрицательную сторону), обычно выражение субъективной эмоциональной оценки;

- выделение эквивалентности перечисляемых обстоятельств и синтаксическое оформление перечисленного; и другие.

Анафора и синтаксический параллелизм

Анафора — это использование автором повторяющихся звуковых элементов в начале каждой фразы, строки или строфы. Ещё анафору называют единоначатие.

Авторы используют этот стилистический приём для выделения самых важных частей произведения или для прибавления эмоциональности.

«Всё разнообразие, вся прелесть, вся красота слагается из тени и света».

“Анна Каренина”, Лев Толстой

«Не напрасно дули ветры,

Не напрасно шла гроза. «.

Сергей Есенин

В этом примере можно увидеть сочетание синтаксического параллелизма с анафорой:

«Лениво дышит полдень мглистый,

Лениво катится река,

И в тверди пламенной и чистой

Лениво тают облака. «.

«Полдень», Фёдор Тютчев

Почти каждая строка начинается с «лениво» — это анафора, а одинаковое строение фраз (дышит полдень, катится река, тают облака) — это синтаксический параллелизм.

Синтаксическая анафора

Синтаксическая анафора (также анафорический параллелизм) — это анафора, которая повторяет предыдущую грамматическую конструкцию.

«Я стою у высоких дверей,

Я слежу за работой твоей…».

«Нэпман», М. А. Светлов, 1925г.

Читайте подробнее про Анафору.

Синтаксический параллелизм в английском языке

Примером синтаксического параллелизма в английском языке можно назвать данную знаменитую фразу Дейла Карнеги (американский педагог и писатель):

«Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get».

(«Успех — это когда вы получаете то, что вы хотите. Счастье — это когда вы желаете то, что вы получаете».)

Или отрывок из «Повести о двух городах» Чарльза Диккенса:

«It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of Light, it was the season of Darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair».

(«Это было лучшее из всех времён, это было худшее из всех времён; это был век мудрости, это был век глупости; это была эпоха веры, это была эпоха безверия; это были годы света, это были годы мрака; это была весна надежд, это была зима отчаяния».)

Или такой пример синтаксического параллелизма с антитезой (сочетание противоположных по смыслу слов, противопоставление).

Это из первого выступления перед американской публикой Джона Фицджералда Кеннеди на посту президента:

«Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe to assure the survival and the success of liberty».

(«Пусть каждая страна, желает ли она нам добра или зла, знает, что мы заплатим любую цену, вынесем любое бремя, пройдём через любое испытание, поддержим любого друга, воспрепятствуем любому врагу, утверждая жизнь и достижение свободы».)

Семантический параллелизм

Семантический параллелизм — это литературный приём, который позволяет автору повторять мысль/идею. При нём используется тема/рифма или идейная структура, целью которой является связать мысли/идеи одной строки с идеями другой, для того чтобы усилить передаваемое автором сообщение.

«Врубель жил просто, как все мы живём«.

А. А. Блок

Разница между семантическим и синтаксическим параллелизмами

Синтаксический параллелизм строится, используя элементы, которые грамматически схожи между собой. А в семантическом параллелизме автор использует идеи, которые друг другу сопоставляются.

Источник

Синтаксический параллелизм

Для выразительности речи (экспрессивности) часто применяются стилистические фигуры. Особую популярность они находят в литературе. Для правильного восприятия сюжета читателем автору необходимо с их помощью акцентировать внимание.

Синтаксический параллелизм выражает контрастность, сходство образов, идей и относится к одному из таких приемов.

Что такое синтаксический параллелизм

Слово образовано от греческого «parallelos», которое в переводе означает «идущий рядом».

Под параллелизмом понимают конструкции: словосочетания, предложения и их части с одинаковой грамматической структурой, расположенные в определенной последовательности в смежных частях текста.

Фигура часто используется в публицистической речи и научной прозе. Но наибольшее применение параллелизм нашел в художественных текстах.

Синтаксический параллелизм в литературе

Под литературным параллелизмом понимаются сходные элементы в построении высказывания, использование повторяющихся форм и слов. Прием придает художественному тексту структуру и ритм.

Синтаксический параллелизм встречался еще в древней письменности. Он характерен как для прозы, так и для поэзии и заключается в повторении одной и той же структуры предложений. В стихосложении соединяется с рифмой. Широко применяется в фольклоре: песнях, частушках, былинах.

Функции синтаксического параллелизма:

- акцентирование внимания читателя на мысли, действии;

- выделение связи нескольких элементов;

- эмоциональная окраска сказанного.

Применение фигуры пробуждает у читателя интерес, вызывает образные ассоциации. С ее помощью передается эмоциональное состояние, переживания субъекта:

- одобрение;

- почтение;

- уважение;

- неодобрение;

- пренебрежение;

- презрение;

- ирония.

С помощью синтаксического параллелизма усиливаются любые эмоциональные состояния, а также риторические вопросы.

Примеры

Рассмотрим пример полного синтаксического параллелизма: смежный параллелизм двустиший.

«Разве когда облегчил ты

Разве когда утолил ты

И.В. Гете «Прометей»

Эффект от заданного вопроса усиливается повторением двух предложений с одинаковым грамматическим строением. Это придает сказанному эмоциональность, некоторую степень возбуждения.

«Что ищет он в стране далекой,

Что кинул он в краю родном?»

Лингвистическое явление характеризуется похожим порядком слов, с однотипными членами предложения. В приведенном примере также есть противопоставление, при котором используется антитеза (контраст, резкое противопоставление понятий).

«Кто любил – тот не забыл;

Кто забыл — тот не любил;

Кто любил, а все ж забыл,

Тот забыл то, как любил.»

В данном двустишье четко просматривается авторская позиция, выделенная с помощью синтаксического параллелизма.

Часто синтаксический параллелизм подкрепляется анафорическим повтором (анафорой – повторением слов или групп слов) и другими сложными синтаксическими конструкциями.

Тот поселянин, черный, горячий?

И он – вернется, вновь вверяясь

И.В. Гете «Песнь странника»

В приведенном примере автором передается спасительная надежда, с уверенностью и успокоением передаваемая встревоженному слушателю.

Синтаксический параллелизм – важный инструмент в руках мастеров слова. Он позволяет сделать произведение не только образным и красивым. Прием устанавливает эмоциональную связь между автором и читателем, чем приковывает к произведению, заставляя погрузиться в него и дочитать до конца.

Источник