- База знаний

- §20. НАЗЕМНЫЕ СЪЕМКИ. ПЛАНОВЫЕ СЪЕМКИ

- Теодолитная съемка

- Способы теоделитной съемки

- Способ перпендикуляров

- Способ линейной засечки

- Способ полярных координат

- Способ угловой засечки

- Способ створов

- Камеральные работы

- Способы съемки ситуации

- 52. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ, РАССТОЯНИЙ И УГЛОВ НА ПЛАНАХ И КАРТАХ

База знаний

§20. НАЗЕМНЫЕ СЪЕМКИ. ПЛАНОВЫЕ СЪЕМКИ

Наземные съемки подразделяются на плановые (горизонтальные), высотные (вертикальные) и высотно-плановые (называемые иногда совместными или топографическими). При горизонтальной съемке создается планово-контурное изображение местности без высотной характеристики; в результате вертикальной съемки определяют высоты точек; высотно-плановые съемки обеспечивают изображение на карте ситуации и рельефа.

Работа, производимая на местности, называется полевой, а обработка полученных данных в лабораторных условиях — камеральной.

Плановые съемки. Полевые работы при съемке участка осуществляются по основному принципу геодезии — от общего к частному: сначала создается съемочная геодезическая сеть, а затем производится съемка объектов местности, т.е. подробностей (ситуации).

На начальном этапе проводится рекогносцировка — осмотр местности, выбор и закрепление точек съемочной сети. При возможности положение опорных точек «привязывают» к пунктам государственной геодезической сети путем измерения от одного из пунктов расстояния и направления до точки съемочной сети. Однако часто положение точек съемочной сети определяется в условной (местной) системе координат.

Затем от точек съемочной сети измеряют расстояния и направления на объекты местности — снимают ситуацию. В зависимости от того, каким путем определяют направления на объекты, плановые съемки подразделяются на угломерные и углоначертательные (графические). При угломерных съемках горизонтальные углы между направлениями линий измеряют угломерными приборами, а при графических съемках направления на объекты съемки прочерчивают на горизонтальной плоскости (на бумаге) непосредственно в поле.

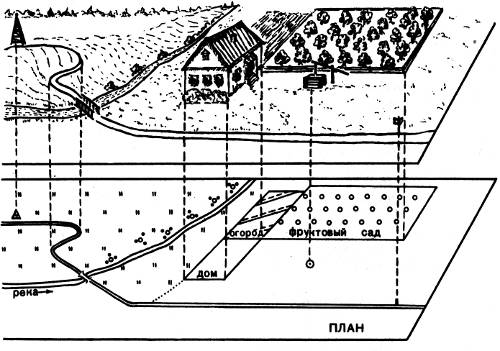

Для изображения на плане взаимного положения и плановых очертаний объектов местности определяют положение их характерных точек. При этом количество необходимых точек зависит от размера и конфигурации снимаемых объектов. Положение объектов малой площади, изображаемых на карте внемасштабными знаками, например отдельного дерева, колодца, определяется одной точкой. Для показа прямолинейного предмета (забор, линия связи, улица) достаточно двух точек. Ломаные и криволинейные контуры (дорога, граница угодий, река) изображаются по точкам поворота (рис. 64). По характерным точкам на бумаге вычерчивают контуры объектов, сохраняя геометрическое подобие контурам местности.

Рис. 64. Получение планового изображения местности

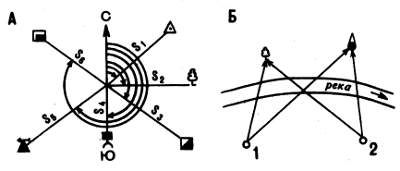

Плановое положение объектов получают способами: полярным, засечек, обхода, ординат (промеров), створов. Выбор способа зависит от вида съемки и особенностей снимаемого объекта. При полярном способе (рис 65, A) положение ряда точек местности определяется расстоянием от известной точки, например пункта съемочной сети, и углом от исходного направления, например магнитного меридиана.

Рис. 65. Определение планового положения точек способами полярным (А) и прямой графической засечки (Б)

Засечки — способ определения положения на плане третьей точки по двум данным. Засечки подразделяют на прямую и обратную. Прямая засечка (рис. 65, Б) применяется в тех случаях, когда из двух известных точек требуется определить положение недосягаемой (например, на другом берегу реки или по другую сторону болота и т. п.). От известных точек определяют азимуты направлений на третью точку — при угломерной съемке или прочерчивают их на плане — при углоначертательной съемке, тогда в их пересечении получают искомую точку. Наилучшие результаты получают при угле засечки, близком к 90°. Поскольку этого трудно достичь в полевых условиях, допускается угол засечки в пределах от 60° до 120°.

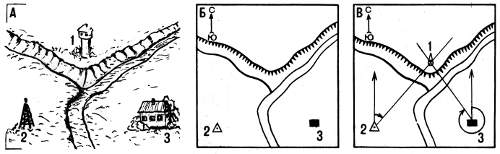

В случае, когда определяемая точка и одна из известных точек доступны для съемщика, но измерение расстояния между ними затруднено, применяют способ обратной засечки. На рисунке 66, А показан участок местности, а на рисунке 66, Б — план этого участка. Положение объектов 2 и 3 имеется на плане, требуется нанести на план изображение объекта 1. При углоначертательном способе съемки, стоя в точке 2, прочерчивают на ориентированном плане направление на определяемую точку 1, а затем, перейдя с планом в точку 1, проводят «на себя» направление от объекта 3. В точке пересечения этих двух линий получают изображение объекта 1 (рис. 66, В). При угломерной съемке вместо прочерчивания линий измеряют необходимые углы.

Рис. 66. Нанесение на план объекта 1 (башня) способом обратной засечки. Положение объектов 2 и 3 дано на плане

Для съемки дорог в лесу, улиц в селениях и других закрытых контуров пользуются способом обхода. Съемщик передвигается по снимаемой линии (обходит контур) и измеряет длины прямолинейных сторон хода и их направления, например азимуты. Вместо азимутов могут быть измерены горизонтальные углы между сторонами хода (например, в теодолитной съемке — §21) или направления этих линий могут быть получены графически путем прочерчивания на плане (§27).

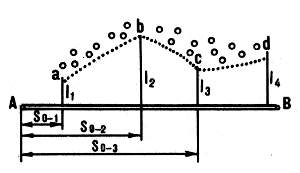

Способ ординат (промеров) применяется для съемки небольших объектов с криволинейными границами, например участка берега реки, озера, контура рощи и т. п. Вдоль снимаемого контура прокладывают съемочный ход или магистраль (AB) (рис. 67), а затем из характерных точек контура a, b, c опускают перпендикуляры на линию хода. Длины перпендикуляров l1, l2, l3 и т.д., а также расстояния до их основания от начальной точки хода S0—1, S0—2, S0—3 и т.д. измеряют одним из способов, рассмотренных в §15, в зависимости от требуемой точности съемки.

Рис. 67. Измерения при съемке способом ординат

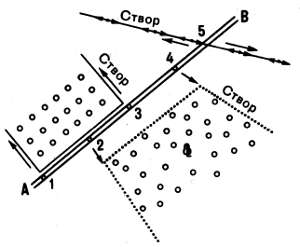

Прямолинейные границы объектов или направления отдельных прямых линий, расположенных под некоторым углом к съемочному ходу, получают способом створов. Находясь на линии съемочного хода AB (рис. 68), можно найти точки пересечения сторон снимаемого объекта с линией хода 1, 2, 3, 4 и из них определить направление нужных линий. Этим способом снимают линии связи и электропередач, заборы, здания, границы пашен и т.п.

Рис. 68. Визирование с точек магистрального хода по створу

В зависимости от условий местности и особенностей ситуации при плановых съемках используют обычно несколько способов.

Источник

Теодолитная съемка

Способы теоделитной съемки

Теодолитную съемку обычно используют при создании контурных план небольших участков местности. Положение точек относительно опорных точек и сторон в полевых условиях определяют несколькими способами, основными из которых являются следующие.

Способ перпендикуляров

Способ перпендикуляров используют для съемки точек, расположенных на открытой местности вблизи сторон теодолитного хода. Для определения положения углов здания к 1 , к 2 , к 3 достаточно опустить на линию 23 теодолитного хода перпендикуляры и измерить расстояния d 1 , d 2 , d 3 от твердой точки 2 по линии теодолитного хода до оснований перпендикуляров и длины перпендикуляров p 1 , р 2 , р 3 ( рис. 1.20 ).

Способ линейной засечки

Способ полярных координат

Способ угловой засечки

Способ угловой засечки используют при съемке удаленных труднодоступных местных предметов (трубы, шпили, антенны и т. п.). Определяемая, точка получается путем пересечения направлений из двух и более точек теодолитного хода (для контроля — не менее чем с трех направлений). Углы β 1 и β 2 ( рис. 1.22, в ) измеряют теодолитом, при этом угол γ при определенной точке Т должен быть в пределах 30-150° (наилучшая засечка при γ = 90°).

Способ створов

Способ створов обычно применяют при внутриквартальной съемке, когда съемка основных контуров выполнена. Створом может быть линия, сочиняющая две твердые точки или два твердых контура (рис. 1.22, г). Путем линейных измерений на линии створа получают точки В’, С’, из которых линейной засечкой (или другим способом) получают снимаемую точку. Кроме cъемки всех точек ситуации для уточнения составленного плана выполняют обмеры по фасадам всех строений, заборам и т. п. На перекрестках проездов измеряют диагональные расстояния между углами кварталов и ширину проездов. Контрольные промеры делают между смотровыми колодцами подземных коммуникаций, мачтами, столбами воздушных линий связи и т. п.

При теодолитной съемке заполняется абрис — схематический чертеж, на котором изображают вершины и створы теодолитного хода, снятую с них ситуацию, записывают результаты угловых и линейных измерений ( рис. 1.23 ). Абрис составляют непосредственно во время съемки. При составлении абриса на нескольких листах должно быть перекрытие изображения, т. е. последующий лист должен начинаться с точек, которыми закончился предыдущий. Абрис является исходным документом для составления плана теодолитной съемки, поэтому его нужно составлять четко, аккуратно, чтобы при его использовании не было разночтений и неопределенностей.

Рис. 1.23 Абрис теодолитной съемки

| № точки | Угол | Расстояние, м |

| Станция I | ||

| Луч | 0°00′ | |

| 1 | 66 17 | 53,4 |

| 2 | 127 15 | 55,3 |

| 3 | 18051 | 56,3 |

| 4 | 21232 | 40,7 |

| 5 | 197 11 | 44,9 |

| Станция II | ||

| F | 0°00′ | |

| 6 | 315 13 | 47,4 |

| 7 | 81 11 | 38,7 |

| 8 | 291 14 | 29,6 |

Камеральные работы

На листе плотной бумаги с помощью координатографа, линейки Ф. В. Дробышева или другим методом строят прямоугольную сетку квадратов со сторонами 100 мм. Наиболее доступным способом построения сетки является проведение через поле листа двух диагоналей, от пересечения которых откладывают одинаковые отрезки. Соединив концы отрезков, получают прямоугольник, на сторонах которого откладывают стороны квадратов, при этом квадраты должны располагаться так, чтобы после их оцифровки изображение теодолитного хода и снимаемого участка было примерно в середине листа бумаги. По координатам наносят точки теодолитного хода, а затем (по данным абриса составляют план, используя условные знаки для планов данного масштаба.

Источник

Способы съемки ситуации

Съемка ситуации – геодезические измерения на местности для последующего нанесения на план ситуации (контуров и предметов местности).

Выбор способа съемки зависит от характера и вида снимаемого объекта, рельефа местности и масштаба, в котором должен быть составлен план .

Съемку ситуации производят следующими способами: перпендикуляров; полярным; угловых засечек; линейных засечек; створов (рис. 60).

Способы съемки ситуации:

5) способ створов.

Рис. 60. Способы съемки ситуации:

а – перпендикуляров, б – полярный, в – угловых засечек, г – линейных засечек, д – створов.

Способ перпендикуляров (способ прямоугольных координат) – применяется обычно при съемке вытянутых в длину контуров, расположенных вдоль и вблизи линий теодолитного хода, проложенных по границе снимаемого участка. Из характерной точки К (рис. 60, а) опускают на линию хода А – В перпендикуляр, длину которого S2 измеряют рулеткой. Расстояние S1 от начала линии хода до основания перпендикуляра отсчитывают по ленте.

Полярный способ (способ полярных координат) – состоит в том, что одну из станций теодолитного хода (рис.60, б) принимают за полюс, например, станцию А, а положение точки К определяют расстоянием S от полюса до данной точки и полярным углом β между направлением на точку и линией А – В. Полярный угол измеряют теодолитом, а расстояние дальномером. Для упрощения получения углов, теодолит ориентируют по стороне хода.

При способе засечек (биполярных координат) положение точек местности определяют относительно пунктов съемочного обоснования путем измерения углов β1 и β2 (рис.60, в) – угловая засечка, или расстояний S1 и S2 (рис.60, г) – линейная засечка.

Угловую засечку применяют для съемки удаленных или труднодоступных объектов.

Линейную засечку – для съемки объектов, расположенных вблизи пунктов съемочного обоснования. При этом необходимо чтобы угол γ, который получают между направлениями при засечке был не менее 30° и не более 150°.

Способ створов (промеров). Этим способом определяют плановое положение точек лентой или рулеткой.(рис. 60, д). Способ створов применяется при съемке точек, расположенных в створе опорных линий, либо в створе линий, опирающихся на стороны теодолитного хода. Способ применяется при видимости крайних точек линии. Результат съемки контуров заносят в абрис. Абрис называют схематический чертеж, который составляется четко и аккуратно.

52. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ, РАССТОЯНИЙ И УГЛОВ НА ПЛАНАХ И КАРТАХ

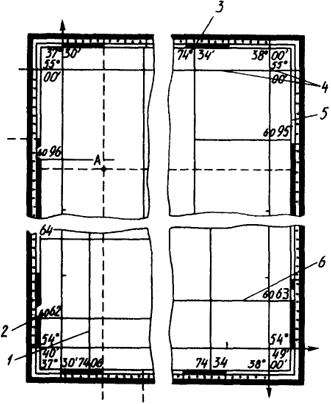

Географические координаты точки А (рис. 3.5) широту φ и долготу λ определяют на плане или карте, пользуясь минутными шкалами рамок трапеции. Для определения широты черед точку А проводят линию параллельно рамкам трапеций и берут отсчеты в местах пересечения со шкалой западной или восточной рамок. Аналогично для определения долготы через точку А проводят меридиан и берут отсчеты по шкалам северной или южной рамок. В приведенном примере φ = 54°58,6’ с.ш., λ = 37°31,0’в.д.

Прямоугольные координаты ХA и YA точки А определяют относительно километровых линий сетки. Для этого измеряют расстояние ?X и ?Y по перпендикулярам до ближайших километровых линий с координатами Х0 и Y0 и находят:

Рис. 3.5. Определение координат точки на топографическом плане:

1 — вертикальная километровая линия, 2 — цифровые обозначения горизонтальных линий координатной сетки, 3 — цифровые обозначения вертикальных линий координатной сетки, 4 — внутренняя рамка, 5 — рамка с минутами, 6 — горизонтальная километровая линия

Расстояния между точками на планах и картах определяют с помощью линейного или поперечного масштабов, криволинейные отрезки — прибором курвиметром.

Для измерения дирекционного угла линии через начальную ее точку проводят линию, параллельную оси абсцисс, и непосредственно при этой точке измеряют дирекционный угол. Можно также продолжить линию до пересечения ею ближайшей линии ординат координатной сетки и измерить дирекционный угол в точке пересечения.

Для непосредственного измерения истинного азимута линии через ее начальную точку проводят меридиан (параллельно восточной или западной рамке трапеции) и относительно него измеряют азимут. Так как меридиан проводить трудно, можно определить сначала дирекционный угол линии, а затем по приведенным формулам вычислить истинный и магнитный азимуты.

Источник