СПОСОБЫ СТВОРНОЙ И СТВОРНО-ЛИНЕЙНОЙ ЗАСЕЧЕК

Способы створной и створно-линейной засечек широко применяют для выноса в натуру разбивочных осей зданий и сооружений, а также монтажных осей конструкций и технологического оборудования.

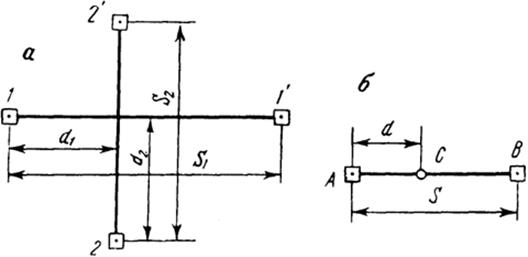

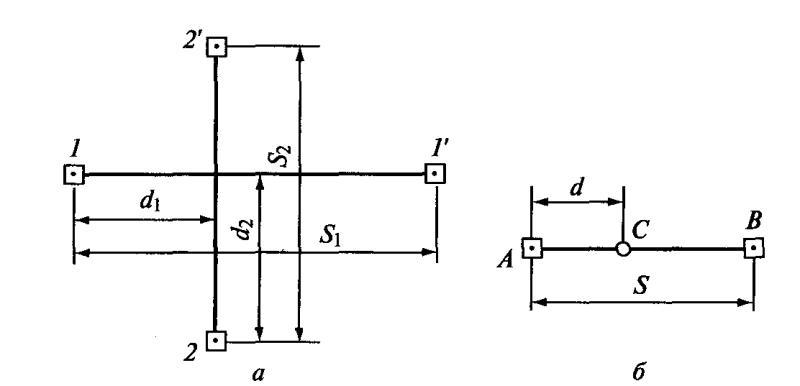

Положение проектной точки С в способе створной засечкиопределяют на пересечении двух створов, задаваемых между исходными точками 1 – 1 ’ и 2 – 2 ’ (рис. 18). Створ задают обычно теодолитом, который центрируют над исходным пунктом (например 1), а зрительную трубу ориентируют по визирной цели, отцентрированной на другом исходном пункте (в данном случае — 1 ’ ).Положение точки С фиксируют в заданном створе.

Средняя квадратическая ошибка створной засечки зависит от ошибок построения первого тС1 и второго тСг створов, а также ошибки фиксации

Основными ошибками при построении каждого из створов являются ошибки положения исходных точек, ошибки центрирования теодолита и визирных целей, ошибка визирования и перемены фокусировки зрительной трубы при наведении на визирную цель и на определяемую точку, т. е.

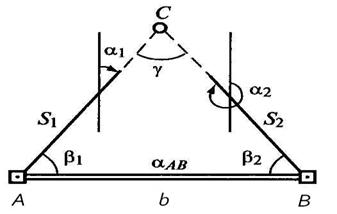

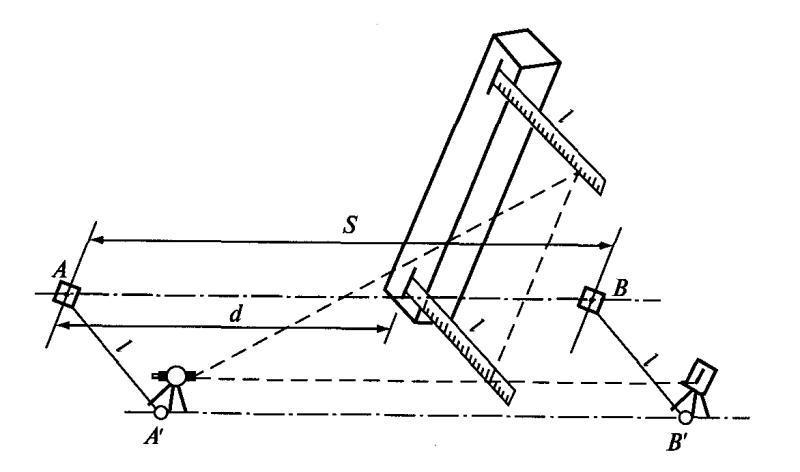

Рис. 18. Схемы разбивки способами створной (а) и створно-линейной (б) засечек

Ошибки положения исходных точек для задания створа имеют значения только в направлении, перпендикулярном створу, т. е. для каждого створа по одной из координат х или у. Их влияние определяется формулой

где d — расстояние от точки установки теодолита до определяемой точки; S — расстояние между исходными точками (длина створа). Совместное влияние ошибок центрирования теодолита и визирной цели выражается формулой

Анализируя формулы (63) и (64), можно сделать вывод, что наименьшее влияние ошибки исходных данных и центрирования оказывают на положение определяемой точки в середине створа. По мере приближения ее к исходным пунктам эти ошибки возрастают.

Ошибку визирования в угловой или линейной мере подсчитывают соответственно по формулам (24) и (25).

При построении створа приходится визировать дважды: вначале на визирную цель, установленную на исходной точке, затем на цель, фиксирующую положение разбиваемой точки в створе. В обоих случаях линейная величина ошибки визирования для определяемой точки будет пропорциональна расстоянию d от теодолита до этой точки. Следовательно, для створных построений ошибка визирования (в мм) будет равна

или с учетом формулы (24)

При построении створа приходится визировать на точки, расположенные от теодолита на разных расстояниях, что приводит к необходимости менять фокусировку трубы. Изменение хода фокусирующей линзы вызывает смещение визирной оси трубы и приводит к ошибке, которую необходимо учитывать при точных работах-

В современных высокоточных теодолитах ошибка из-за перефокусировки трубы примерно равна ошибке визирования. Поэтому для приближенных расчетов можно принять тфок = твиз. С учетом этого совместное влияние ошибок визирования и фокусирования при створных построениях может быть выражено формулой

Для примера оценим точность разбивки проектного положения точки способом створной засечки, если точка находится посередине обоих створов. Примем d = 100 м, Г × = 25, тхy = 5мм, l =1мм, mф = 1 мм.

Так как в каждом створе определяемая точка находится в одинаковых условиях, то достаточно сделать расчет для одного створа. Используя формулу (63), для ошибок исходных данных будем иметь

По формуле (64) для ошибки центрирования получим

На основании формулы (67) для ошибок визирования и фокусирования запишем

Общая ошибка разбивки с учетом ошибок двух створов будет равна

В приведенном расчете наиболее существенной оказалась ошибка исходных данных.

Створно-линейный способпозволяет определить проектное положение выносимой в натуру точки С (рис. 18) путем отложения проектного расстояния d по створу AВ.

Средняя квадратическая ошибка положения точки С в этом способе может быть подсчитана по формулам створной засечки (63) — (66) с учетом в выражении (62) ошибки тd отложения проектного расстояния d.

Источник

2.4 Способы створной и створно-линейной засечек

Способы створной и створно-линейной засечек широко применяют для выноса в натуру разбивочных осей зданий и сооружений, а также монтажных осей конструкций и технологического оборудования.

Положение проектной точки С в способе створной засечки определяют на пересечении двух створов, задаваемых между исходными точками 1−1′ и 2—2′ (рис. 5). Створ задают обычно теодолитом, который центрируют над исходным пунктом (например, 1), а зрительную трубу ориентируют по визирной дели, отцентрированной на другом исходном пункте (в данном случае 1′). Положение точки С фиксируют в заданном створе.

Рисунок 5 − Схемы разбивки способами: а — створной засечки; б — створно-линейной засечки

Створно-линейный способ позволяет определять проектное положение выносимой в натуру точки С (см. рис. 5) путем отложения проектного расстояния d по створу АВ.

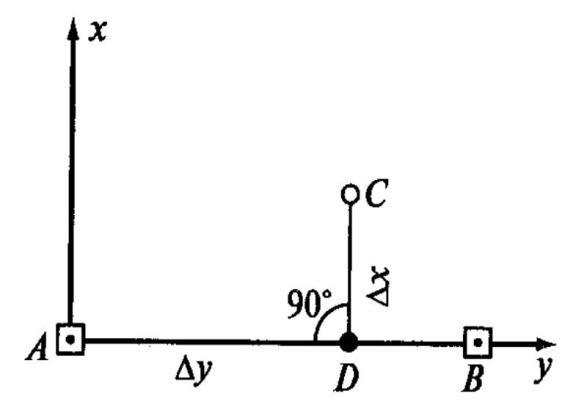

2.5 Способ прямоугольных координат

Способ прямоугольных координат применяют в основном при наличии на площадке или в цехе промышленного предприятия строительной сетки, в системе координат которой задано положение всех главных точек и осей проекта. Разбивку проектной точки С (рис. 6) производят по вычисленным значениям приращений ее координат

Рисунок 6 – Схема разбивки способом прямоугольных координат

2.6 Способ бокового нивелирования

Способ бокового нивелирования широко применяют для выноса осей при детальной разбивке и для установки строительных конструкций в проектное положение.

Сущность способа состоит в том, что по линии, параллельной основной оси АВ (рис. 7), оптическим визированием, например теодолитом, задается створ А’В’. Точки А’ и В’ находят путем отложения некоторого расстояния l от точек А и В перпендикулярно линии АВ. Расстояние l выбирают в пределах 1. 2 м, исходя из удобства производства разбивочных работ. Положение оси конструкции определяют при помощи горизонтально устанавливаемой нивелирной рейки. При отсчете по рейке l, равном расстоянию параллельного створа А’В’ от оси АВ, пятка рейки определяет положение этой оси в данном месте.

Список используемой литературы

1. Инженерная геодезия. Учеб. для вузов/ Е.Б.Клюшин, М.И. Киселев, Д.Ш.Михелев; Под ред. Д.Ш. Михелева. – 9-е изд. стер. – М.: Высш. шк.,

2. И.Ф.Куштин, В.И. Куштин. Инженерная геодезия. Учебник. Ростов-на-Дону: Издательство ФЕНИКС, 2002.- 416 с.

3. Хаметов Т.И. Геодезическое обеспечение проектирования, строительства и

эксплуатации зданий, сооружений: Учеб. пособие. — М.: Изд-во АСВ, 2002. — 200 с.

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАЗБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ, СПОСОБЫ РАЗБИВОЧНЫХ РАБОТ

Рисунок 1 − Схема разбивки способами прямой и линейной засечек

Рисунок 2 − Схема способа обратной угловой засечки

Рисунок 3 − Схема разбивки способом полярных координат

Рисунок 4 − Схема разбивки способом проектного полигона

Рисунок 5 − Схемы разбивки способами: а — створной засечки; б — створно-линейной засечки

Рисунок 6 – Схема разбивки способом прямоугольных координат

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Источник

Способы створной и створно-линейной засечек

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАЗБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ, СПОСОБЫ РАЗБИВОЧНЫХ РАБОТ

Содержание

1. Назначение и организация разбивочных работ

2. Способы разбивочных работ

2.1 Способы прямой и обратной угловых засечек

2.2 Способ линейной засечки

2.3 Способ полярных координат

2.4 Способы створной и створно-линейной засечек

2.5 Способ прямоугольных координат

3. 2.6 Способ бокового нивелирования

Список используемой литературы

Назначение и организация разбивочных работ

Разбивочные работы являются одним из основных видов инженерно-геодезической деятельности. Выполняют их для определения на местности планового и высотного положения характерных точек и плоскостей строящегося сооружения в соответствии с рабочими чертежами проекта.

Проект сооружения составляют на топографических планах крупных масштабов. Определяют расположение проектируемого сооружения относительно окружающих предметов и сторон света. Кроме того, топографический план определяет обще-геодезическую систему координат, задающую положение характерных точек проектируемого сооружения относительно этой системы.

Разбивочные работы диаметрально противоположны съёмочным. При съемке на основании натурных измерений определяют координаты точек относительно пунктов опорной сети. Точность этих измерений зависит от масштаба съемки. При разбивке же, наоборот, по координатам, указанным в проекте, находят на местностиположение точек сооружения с заранее заданной точностью. При разбивочных работах углы, расстояния и превышения не измеряют, а откладывают на местности. В этом основная особенность разбивочных работ.

Разбивочные работы — это комплексный процесс, являющийся неотъемлемой частью строительно-монтажного производства. Поэтому организация и технология разбивочных работ целиком зависит от этапов строительства.

В подготовительный период на местности строят плановую и высотную геодезическую разбивочную основу соответствующей точности, определяют координаты и отметки пунктов этой основы. Затем производится геодезическая подготовка проекта для перенесения его в натуру.

Непосредственную разбивку сооружений выполняют в три этапа.

На первом этапе производят основные разбивочные работы. По данным

привязки от пунктов геодезической основы находят на местности положение главных или основных разбивочных осей и закрепляют их.

На втором этапе, начиная с возведения фундаментов, проводят детальную строительную разбивку сооружений. От закрепленных точек главных и основных осей разбивают продольные и поперечные оси отдельных строительных элементов и частей сооружения, одновременно определяя уровень проектных высот. Детальная разбивка производится значительно точнее, чем разбивка главных осей, поскольку она определяет взаимное расположение элементов сооружения, а разбивка главных осей — лишь общее положение сооружения и его ориентирование. Если главные оси могут быть определены на местности со средней квадратической ошибкой 3…5 см, а иногда и грубее, то детальные оси разбивают со средней квадратической ошибкой 2…3 мм и точнее.

Третий этап заключается в разбивке технологических осей оборудования. На этом этапе требуется наибольшая точность (в отдельных случаях — доли миллиметра).

Способы разбивочных работ

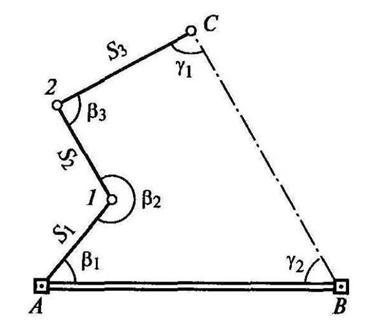

Способы прямой и обратной угловых засечек

Способ угловой засечки применяют для разбивки недоступных

точек, находящихся на значительном расстоянии от исходных

пунктов.

Различают прямую и обратную угловые засечки.

В способе прямой угловой засечки положение на местности проектной точки С (рис. 1) находят отложением на исходных пунктах А и В проектных углов

Рисунок 1 − Схема разбивки способами прямой и линейной засечек

Способ обратной угловой засечки. На местности находят приближенно

положение О’ разбиваемой точки О (рис. 2). В этой точке устанавливают теодолит и с требуемой точностью измеряют углы не менее чем на три

исходных пункта с известными координатами. По формулам обратной засечки вычисляют координаты приближенно определенной точки и сравнивают их с проектными значениями. По разности координат вычисляют величины редукции (угловой и линейный элементы) и смещают точку в проектное положение.

Для контроля на этой точке измеряют углы, вновь вычисляют ее координаты и сравнивают их с проектными. В случае недопустимых расхождений все действия повторяют.

Рисунок 2 − Схема способа обратной угловой засечки

Способ линейной засечки

В способе линейной засечки положение выносимой в натуру точки С (см. рис. 1) определяют в пересечении проектных расстояний S1 и S2, отложенных от исходных точек А и В. Этот способ обычно применяют для разбивки осей строительных конструкций в случае, когда проектные расстояния не превышают длины мерного прибора.

Наиболее удобно разбивку производить при помощи двух рулеток. От точки А по рулетке откладывают расстояние S1 , а от точки В по второй рулетке − S2. Перемещая обе рулетки при совмещенных нулях с центрами пунктов А и В,на пересечении концов отрезков S1 и S2 находят положение определяемой точки С.

Способ полярных координат

Способ полярных координат широко применяют при разбивке осей зданий, сооружений и конструкций с пунктов теодолитных или полигонометрических ходов, когда эти пункты расположены сравнительно недалеко от выносимых в натуру точек.

В этом способе положение определяемой точки С (рис. 3) находят на местности путём отложения от направления АВ проектного угла

Если разбиваемая точка находится на значительном расстоянии от исходного пункта, то приходится несколько раз откладывать полярным способом проектные углы и расстояния, прокладывая проектный ход (рис. 4). При наличии прямой видимости с точки Сна точку В для контроля измеряют примычные углы

Рисунок 4 − Схема разбивки способом проектного полигона

Способы створной и створно-линейной засечек

Способы створной и створно-линейной засечек широко применяют для выноса в натуру разбивочных осей зданий и сооружений, а также монтажных осей конструкций и технологического оборудования.

Положение проектной точки С в способе створной засечки определяют на пересечении двух створов, задаваемых между исходными точками 1−1′ и 2—2′ (рис. 5). Створ задают обычно теодолитом, который центрируют над исходным пунктом (например, 1), а зрительную трубу ориентируют по визирной дели, отцентрированной на другом исходном пункте (в данном случае 1′). Положение точки С фиксируют в заданном створе.

Рисунок 5 − Схемы разбивки способами:

а — створной засечки; б— створно-линейной засечки

Створно-линейный способ позволяет определять проектное положение выносимой в натуру точки С (см. рис. 5) путем отложения проектного расстояния d по створу АВ.

Дата добавления: 2018-08-06 ; просмотров: 923 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник