- Способ (метод) абсолютных и относительных разниц. Понятие, примеры использования, алгоритм расчета

- Суть методики

- Метод абсолютных разниц

- Метод относительных разниц

- Особенности методов абсолютных и относительных разниц

- Разновидности метода: способ цепных подстановок, способ абсолютных и относительных (процентных) отклонений, индексный, интегральный. Алгоритмы расчетов, достоинства и недостатки.

Способ (метод) абсолютных и относительных разниц. Понятие, примеры использования, алгоритм расчета

Одной из разновидностей факторного анализа, призванного определить степень воздействия каждого параметра (фактора) на конкретный объект, является метод абсолютных и относительных разниц.

Одной из разновидностей факторного анализа, призванного определить степень воздействия каждого параметра (фактора) на конкретный объект, является метод абсолютных и относительных разниц.

Этот способ изучают студенты экономических специальностей и успешно используют в своей практике в целях оптимизации затрат и повышения эффективности деятельности компании. Свои знания и навыки в процессе обучения они оттачивают на решении задач, в ходе выполнения курсовых и дипломных работ.

Суть методики

Метод абсолютных и относительных разниц является детерминированным и позволяет определить влияние каждого фактора и степень его воздействия в количественном соотношении. Для его реализации требуется иметь на руках определенные сведения об объекте анализа: показатели его деятельности, условия «обитания» и пр.

Определение степени «авторитетности» каждого параметра определяется на основе простейших математических операций. По сравнению с методом цепных подстановок данный способ более изощренный и «путливый», но он также позволяет установить взаимосвязь отдельных элементов единой системы, степень из влияния на конечный результат и пр.

Нужна помощь преподавателя?

Мы всегда рады Вам помочь!

На самом деле метод абсолютных и относительных разниц включает в себя две методики:

- Абсолютных разниц;

- Относительных разниц.

Рассмотрим детальнее каждый из них.

Метод абсолютных разниц

Способ абсолютных разниц имеет сходства с методом цепных подстановок. Ключевым отличием здесь является то, что сперва необходимо вычислить динамику каждого фактора, а затем произвести замету базисных данных на эту динамику. Притом замена будет последовательной: сначала первый критерий, затем второй и так менять до тех пор, пока исследователь не выйдет к текущему значению.

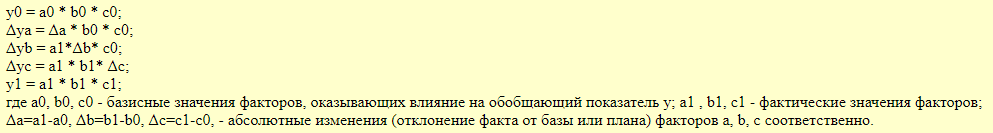

Алгоритм расчетов можно представить в следующем виде:

Проверить правильность расчетов и анализа можно при выполнении условия:

Важно отметить, что метод относительных разниц применим не ко всем моделям. Его можно использовать лишь в отношении мультипликативных (то есть основная формула является произведением факторов) моделях.

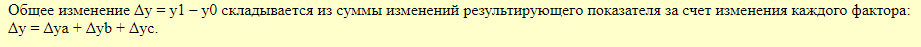

Пример работы метода абсолютных разниц

Метод относительных разниц

Данный способ также является одной из вариаций «цепных подстановок», но он применим не ко всем сценариям. Одним из важнейших условий его использования является то, что оцениваемый результат должен быть получен при помощи мультипликативной или мультипликативно-аддитивных моделей.

В основе метода относительных разниц лежит элиминирование – произвольное изменение факторов при условии, что все остальные элементы остаются постоянными, статичными. В этом проявляется ключевая особенность данного способа оценки воздействующих на жизнь объекта параметров.

Эксперты рекомендуют придерживаться «принципа последовательности» замены факторов, чтобы не запутаться и получить более достоверные сведения.

Важно отметить, что метод относительных разниц применим как для количественных факторов, так и для количественных. Под количественными параметрами понимают выражение воздействия критерия в стоимостном, денежном, натуральном выражении, то есть его можно измерить конкретными величинами. Качественные условия – это внутренние свойства или признаки, свидетельствующие об изменениях показателей. Например, производительность труда, качество продукции и пр.

Если в формуле присутствуют и количественные и качественные показатели, то изначально замена производится тех факторов, которые оказывают существенное воздействие на конечный показатель.

Допустим, наша модель выглядит следующим образом:

Для начала можно рассчитать базовый и фактический показатели:y0=a0*b0*c0 и y1=y1*b1*c1.

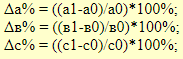

Метод относительных разниц предполагает расчет изменения каждого фактора в процентах при помощи следующих формул:

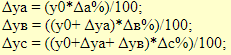

Затем исследователю предстоит определить воздействие каждого фактора на конечный результат посредством воспроизведения следующего алгоритма действий:

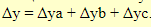

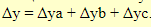

Притом важно выполнение определенного условия:

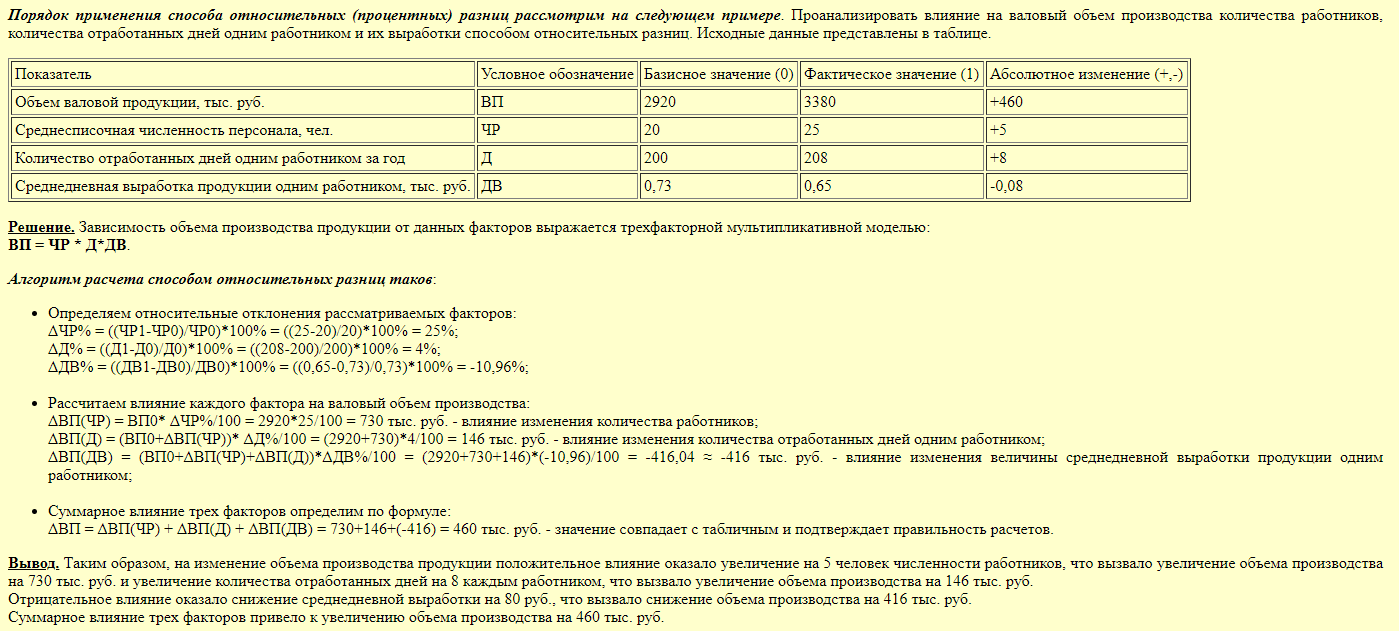

Пример применения метода относительных разниц

Особенности методов абсолютных и относительных разниц

К числу специфических черт данных факторных моделей анализа можно отнести сферу их применения. В частности, данные вариации могут быть использованы в отношении конкретных моделей, то есть круг их действия ограничен.

Проверить правильность расчетов и полученных результатов можно при помощи выполнения утвержденных условий: относительная разница каждого фактора в сумме должна быть равна разнице базисного и отчетного показателей.

Способ относительных разниц наиболее удобен при оценке воздействия большого количества факторов, при этом количество вычислительных операций сокращается.

Аналитик должен знать особенности каждой факторной модели, чтобы оценить возможности использования указанных аналитических инструментов.

Трудности с учебой?

Помощь в написании студенческих и

аспирантских работ!

Источник

Разновидности метода: способ цепных подстановок, способ абсолютных и относительных (процентных) отклонений, индексный, интегральный. Алгоритмы расчетов, достоинства и недостатки.

Рассмотрим сущность этих способов на примере функциональной зависимости объема товарной продукции от трудовых факторов: численности рабочих (Р) и производительности труда 1 рабочего (В).

В данном случае изменение объема продукции в отчетном периоде по сравнению с базисным обусловлено изменением числа рабочих и средней выработки на 1 рабочего. Эти факторы не равнозначны. Первый отражает экстенсивный путь развития производства, второй — интенсивный. От роли каждого из них в развитии производства зависит оценка деятельности изучаемого хозяйствующего субъекта.

Сущность приема цепных подстановок заключается в последовательной замене базисной величины частных показателей, входящих в расчетную формулу, фактической величиной этих показателей, а также измерении влияния произведенной замены на изменение величины обобщающего показателя. То есть определяется дополнительная условная величина, показывающая, каков был бы обобщающий показатель, если бы один фактор изменился, а другие остались неизменными. Эту величину принято называть подстановкой. Он используется для расчета влияния факторов во всех типах детерминированных факторных моделей: аддитивных, мультипликативных, кратных и смешанных (комбинированных).

Если факторов-сомножителей больше двух, то приходится определять несколько подстановок, а точнее, цепочку взаимосвязанных подстановок. Их на одну меньше, чем число исследуемых факторов (n -1). Он используется для расчета влияния факторов во всех типах детерминированных факторных моделей: аддитивных, мультипликативных, кратных и смешанных (комбинированных).

После каждой подстановки производят все математические действия, предусмотренные расчетной формулой, и из полученного последующего значения обобщающего показателя вычитают предшествующее его значение, которое имелось до проведения подстановки. Полученная таким образом разница покажет величину влияния изучаемого частного показателя (фактора) на величину обобщающего показателя. Таким образом каждая подстановка участвует в расчетах дважды: в первом случае как сравниваемая величина (уменьшаемое), во втором — как база сравнения (вычитаемое).

На примере функциональной зависимости объема товарной продукции от трудовых факторов: численности рабочих (Р) и производительности труда 1 рабочего (В).

Алгоритм анализа способом цепных подстановок

| Показатели | Формула взаимосвязи | Расчет влияния факторов |

| Базисный объем ТП | 1. ТП0 =Р0*В0 | —— |

| Подстановка | 2. ТПусл = Р1*В0 | 3. ∆ТП(р) = (Р1*В0) – (Р0*В0) |

| Отчетный объем ТП | 4. ТП1 = Р1*В1 | 5. ∆ТП(р) = (Р1*В1) – (Р1*В0) |

| Итого | 6. ∆ТП = ТП1 – ТП0 | 6.1. ∆ТП = ∆ТП(р) +∆ТП(В) |

При большем числе факторов-сомножителей, естественно, возрастает число вариантов. Оно равняется числу факторов в факториале, то есть при трех факторах будет равно 6 (1 * 2 * 3), при четырех — 24 (1 * 2 * 3 * 4) и т. д.

С этой точки зрения правильной следует признать первую подстановку. Если факторов много, то в первую очередь производят замену количественных, во вторую — структурных, в последнюю очередь — качественных показателей.

Недостаток: 1. результаты расчетов зависят от последовательной замены, начиная с количественного фактора. Допущение ошибок при первой подстановке приводит к недостоверным результатам по всем другим факторам. 2. очень трудоемкий

К достоинствам способа цепных подстановок следует отнести:

• возможность безостаточного расчленения величины изменения сложного явления между факторами;

• возможность объединить несколько факторов в один и, наоборот, разукрупнить сложный фактор на ряд сомножителей;

• расчеты по этому способу не сложны и не связаны с использованием громоздких формул.

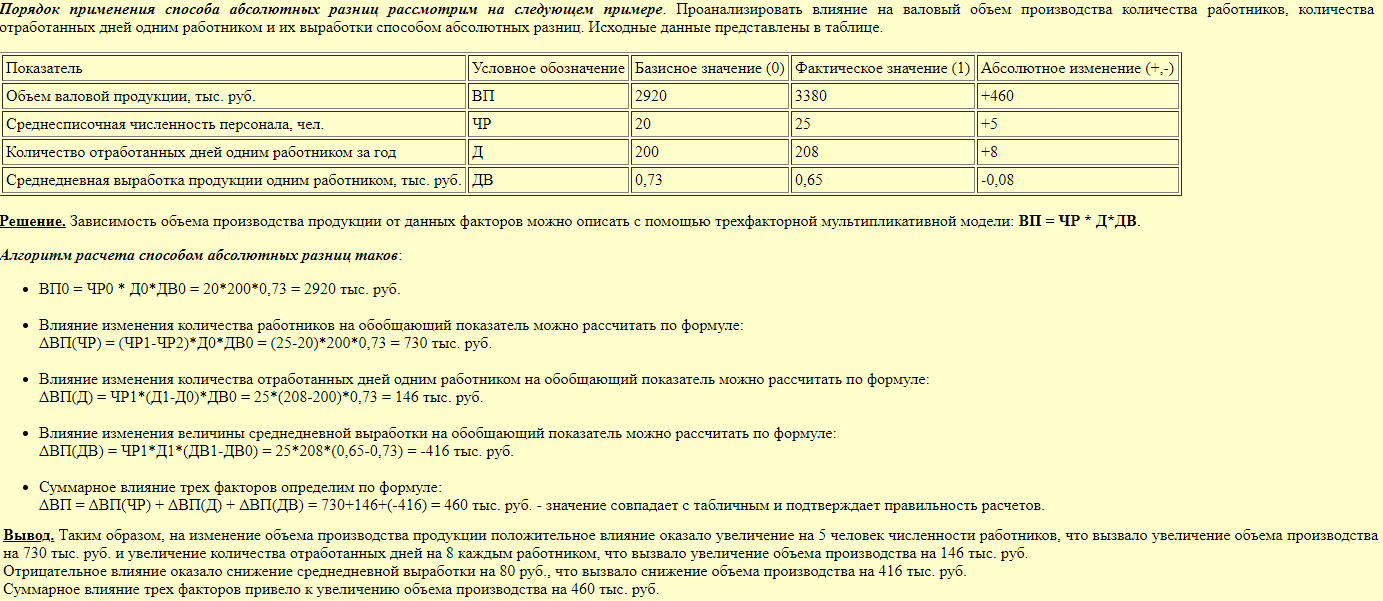

Сущность расчетов по способу абсолютных отклонений состоит в следующем: размер влияния каждого фактора определяется путем умножения абсолютного отклонения от базисного значения по данному фактору на величины других факторов-сомножителей. При этом другие факторы-сомножители берутся в базисных или отчетных значениях в зависимости от места анализируемого фактора в цепочке сомножителей. Если цепочка построена верно, то все факторы, стоящие до исследуемого, берутся по факту, а те, которые стоят после исследуемого, — по базисному значению показателя.

Способ абсолютных разниц применяется для расчета влияния факторов на прирост результативного показателя в детерминированном анализе, но только в мультипликативных моделях (Y= х1 *х2 * x3*. *хп) и моделях мультипликативно-аддитивного типа: Y= (а — b)*с и Y=a*(b — с). И хотя его область использования ограничена, но благодаря своей простоте он получил широкое применение в АХД.

С помощью способа абсолютных разниц получаются те же результаты, что и при использовании способа цепной подстановки. Необходимо также следить за тем, чтобы алгебраическая сумма прироста результативного показателя за счет отдельных факторов была равна общему его приросту.

Рассмотрим алгоритм расчета факторов этим способом в моделях мультипликативно вида ТП = Р * В:

Алгоритм анализа способом абсолютных отклонений

Формулы легко выводятся из расчета влияния факторов способом цепных подстановок. В связи с этим данному способу присуща та же условность. Ошибка в вычислениях легко обнаруживается, благодаря изолированному расчету влияния каждого фактора.

К достоинствам способа следует отнести:

• возможность безостаточного расчленения величины изменения сложного явления между факторами;

-Ошибка в вычислениях легко обнаруживается, благодаря изолированному расчету влияния каждого фактора.

• расчеты по этому способу не сложны и не связаны с использованием громоздких формул.

Сущность способа относительных (процентных) разниц состоит в том, что размер влияния отдельных факторов-сомножителей на обобщающий показатель определяется на базе разниц в процентах выполнения плана по взаимосвязанным показателям (а не по исследуемым факторам). Иначе говоря, наименование показателя, по которому считают процент выполнения плана, не совпадает с наименованием фактора, влияние которого ищут. Кроме того, непременным условием правильного вычисления влияния фактора на обобщающий показатель является высокая точность расчета процентов (до трех знаков после запятой).

Способ относительных (процентных) разниц применяется для измерения влияния факторов на прирост результативного показателя только в мультипликативных моделях.

Алгоритм анализа способом процентных отклонений

Способ процентных разниц также является разновидностью способа цепных подстановок, поэтому все три способа расчета должны давать одинаковые результаты при анализе влияния одних и тех же факторов.

Способ относительных разниц удобно применять в тех случаях, когда требуется рассчитывать влияние большого комплекса факторов (8-10 и более). В отличие от предыдущих способов здесь значительно сокращается число вычислительных процедур, что обусловливает его преимущество.

Индексный метод основывается на относительных показателях, выражающих отношение фактического уровня данного явления к его базисному уровню.

Обобщающий (результативный) показатель — произведение количественного и качественного факторов. При определении влияния количественного качественный показатель фиксируется на базисном уровне, а при определении влияния качественного, количественный показатель фиксируется на уровне отчетного периода.

Индексный методпозволяет провести разложение по факторам не только относительных, но и абсолютных величин обобщающих показателей:

При интегральном методе расчеты проводятся на основе базовых значений показателей, а ошибка вычислений распределяется между факторами поровну:

∆ТП (р) = ∆Р * В0 + (∆Р*∆В) /2

∆ТП (в) = ∆В * Р0 + (∆Р*∆В) /2

В данном варианте расчета количественные значения влияния факторов на обобщающий показатель не будут совпадать с теми значениями, которые были получены при расчетах способами цепных подстановок, абсолютных и процентных разниц. Индексный метод применяется для измерения влияния факторов в мультипликативных, кратных и кратно-аддитивных моделях. Его использование позволяет получать более точные результаты расчета влияния факторов по сравнению со способами цепной подстановки, абсолютных и относительных разниц, поскольку дополнительный рост результативного показателя от взаимодействия факторов присоединяется не к последнему фактору, а делится поровну между ними.

9. Анализ эффективности использования средств труда.

Понятие основных средств и особенности их участия в процессе производства продукции, работ, услуг.

Средства труда (машины, оборудование, здания, транспортные средства) совместно с предметами труда (сырьем, материалами, полуфабрикатами, топливом) образуют средства производства. Основные производственные фонды – это средства труда, действующие в неизменной форме в течение длительного периода времени, многократно участвующие в процессе производства и переносящие свою стоимость на изготовляемый продукт частями по мере использования в виде амортизационных отчислений.

Основные средства делятся на материальные и нематериальные. В структуре основных средств принято выделять активную часть (рабочие машины и оборудование) и пассивную часть, а также отдельные подгруппы в соответствии с их функциональным назначением (здания производственного назначения, склады, рабочие и силовые машины, оборудование, измерительные приборы и устройства, транспортные средства и т.д.).

Виды оценки основных средств и их применение в аналитических расчетах.

Необходимое условие правильного анализа основных средств — единый принцип их оценки. Существует несколько видов оценок основных фондов. В хозяйственной практике различают первоначальную, восстановительную, балансовую, остаточную, ликвидационную и среднегодовую стоимости основных фондов.

Первоначальная стоимость основных производственных фондов – это цена приобретения фондов или сумма затрат на изготовление (строительство), их транспортировку, монтаж, наладку и т.п. Эта стоимость выражается в ценах, действовавших в момент приобретения данного объекта, и на ее основании на предприятии происходит регистрация элементов основных фондов, учет их на балансе предприятия.

По восстановительной стоимости, т.е. по стоимости производства в условиях сегодняшнего дня, ОФ оценивают в связи с длительностью их функционирования для устранения искажающего влияния различных факторов (меняются цены, тарифы, сметные нормы, происходит обновление технологии производства аналогичных видов оборудования). На практике восстановительная стоимость определяется путем переоценки действующих основных фондов с учетом их физического и морального износа.

Балансовая стоимость – стоимость, по которой основные фонды числятся на балансе предприятия. ОС могут числиться на балансе предприятия по восстановительной стоимости, если для них уже проводилась ранее переоценка, или по первоначальной стоимости, если они были созданы или приобретены в период после последней переоценки.

Остаточная стоимость — это первоначальная стоимость основных фондов за вычетом износа, сумма которого определяется по величине амортизационных отчислений за весь прошедший период службы данного объекта основных фондов.

Ликвидационная стоимость — это стоимость реализации изношенных и снятых с производства основных фондов (часто это цена лома).

Среднегодовая стоимость основных фондов определяется на основе первоначальной стоимости с учетом их ввода и ликвидации по следующей

формуле: ОПФвв x ЧМвв ОПФвыб (12 — ЧМвыб)

где ОПФср — среднегодовая стоимость основных фондов;

ОПФн.г. — первоначальная (балансовая) стоимость основных фондов;

ОПФвв — стоимость введенных фондов;

ЧМвв — число месяцев функционирования введенных основных фондов;

ОПФвыб – стоимость выбывших основных фондов;

ЧМвыб — количество месяцев функционирования выбывших основных фондов.

Источники информации для анализа.(срелства труда, основные средства)

Источники информации: бизнес-план предприятия, план технического развития, отчетный бухгалтерский баланс (форма №1) предприятия, приложение к балансу (форма №5), отчет о наличии и движении основных средств (форма №11), баланс производственной мощности (форма БМ), данные о переоценке основных средств, инвентарные карточки учета основных средств, проектно-сметная, техническая документация и др.

Анализ структуры, состояния и динамики основных фондов. Анализ обычно начинается с изучения структуры основных средств. Определяют их удельный вес в общей стоимости ОФ. Анализ производят на начало, конец года, а также в динамике. Особое внимание обращают на активную часть (рабочие машины и оборудование, ТС, производственный инвентарь). Поскольку основные средства обладают рядом характеристик, их состав может быть представлен по-разному:

1.с точки зрения участия в процессе производства основные средства подразделяются на две группы: производственные (которые непосредственно участвуют в производственном процессе (машины, оборудование, станки и др.) или создают условия для производственного процесса (производственные здания, трубопроводы и др.)) и непроизводственные основные средства (это объекты социально- культурного назначения, медицинские учреждения, жилые дома, детские и спортивные учреждения и т.п., которые находятся на балансе предприятия. В отличие от производственных фондов они не участвуют в процессе производства и не переносят своей стоимости на продукт.).

2.с точки зрения функциональной роли в процессе производства основные средства можно подразделить на две части: активную и пассивную. К актив- ной части относятся машины и оборудование. К пассивной части — все ос-тальные основные средства (здания, сооружения, транспортные средства и т.д.).

3.с точки зрения возраста используемых основных средств они группируются по продолжительности эксплуатации (до 5 лет, 5 — 10 лет, 10 — 20 лет и более 20 лет).

4.с точки зрения пригодности к эксплуатации основные средства и отдельные их группы подразделяются на пригодные, требующие капитального ремонта и непригодные (подлежащие списанию).

5.с точки зрения реального участия машин и оборудования в производствен-

ном процессе они подразделяются на наличные; установленные; фактически

используемые; находящиеся на ремонте, модернизации, резервные.

6.по действующей видовой классификации: здания; сооружения; передаточные устройства; машины и оборудование; ТС; инструменты и приспособления; производственный и хозяйственный инвертарь; рабочий и продуктивный скот; многолетние насаждения; капитальные затраты по улучшению земель; прочие ОФ.

В динамике основные фонды изучают за ряд периодов, т.е. путем трендового анализа.

Показатели структуры основных фондов

1. Структура основных фондов: d = ОФi/ОФ х 100%

где ОФi — вид основных фондов (производственные фонды, непроизводственные фонды, нематериальные фонды)

2. Удельный вес отдельных групп ОПФ: d = Фi/ОПФ х 100%

где d -удельный вес, %; Фi — стоимость какой-либо группы ОПФ; ОПФ — общая стоимость ОПФ

3. Доля активной или пассивной части ОПФ: dа = ОПФа/ОПФ х 100%; dп = ОПФп/ОПФ х 100%

где ОПФа — стоимость активной части ОПФ; ОПФп — стоимость пассивной части ОПФ.

Анализ состояния и движения основных фондов. Для этого используют следующие показатели:

1. Коэффициент обновления. Показатель дает обобщенную стоимостную оценку прироста основных фондов за определенный период и показывает долю новых основных средств в имеющихся на конец отчетного периода основных средствах.

Формула имеет вид: Ко = Стоимость поступивших ОС / Стоимость ОС на конец периода

Рост данного показателя свидетельствует о наращивании имущественного потенциала предприятия.

2. Коэффициент выбытия. Показывает, какая часть основных средств, имеющихся на начало года у предприятия, выбыла из эксплуатации за отчетный период: Квыб = Стоимость выбывших ОС / Стоимость ОС на начало периода

3. Коэффициент замены. Он показывает долю вновь вводимых основных средств, направленную на замену выбывающих. Расчитывается по формуле:Кзам = Стоимость выбывших ОС/ Стоимость поступивших ОС

4. Коэффициент годности ОС. Характеризует долю не изношенных основных средств:

Кг = Остаточная стоимость ОС/ Первоначальная стоимость ОС

5. Коэффициент износа основных средств. Данный показатель характеризует долю стоимости основных средств, списанную на затраты предприятия в предыдущих периодах, формула имеет вид:

Кизн = Сумма накопленной амортизации / Первоначальная стоимость ОС

Показатели эффективности использования основных производственных фондов.

Показателями использования основных фондов служат следующие коэффициенты:

1. Фондоотдача (Фо). Показывает, какова общая отдача от использования каждого рубля, затраченного на ОФП, насколько эффективно они используются на предприятии: Фо = Вв / Сср.г

где Вв — стоимость валовой (реализационной) продукции в неизмененных ценах; Сср.г — среднегодовая стоимость ОФП.

2. Фондоемкость (Фе). Обратный показатель фондоотдачи, он показывает долю затрат на ОФ, приходящихся на выпуск 1 рубль валовой продукции (реализованной продукции). Фе = Сср.г / Вв

3. Эффективность использования основных фондов (Э). Повышение фондоотдачи (и соответственно снижение фондоемкости) свидетельствует о повышении и ведет к экономии капитальных вложений. Сумма этой экономии (дополнительных вложений) рассчитывается следующим образом: Э=ИФ х В

где ИФ — изменение фондоотдачи; В — сумма выручки за анализируемый период.

4. Относительная экономия капитальных вложений рассчитывается по формуле: Э = В x (100 + dКф)/100 x Ифе

где ИФе — изменение фондоемкости (величина снижения фондоемкости); В — сумма выручки за анализируемый период; dКф — процентное изменение фондоотдачи, %.

5. Коэффициент фондовооруженности (Кф.в): Кф.в = Сср.г / Чр

где Сср.г — среднегодовая (балансовая) стоимость действующих ОФП; Чр — среднесписочная численность рабочих на предприятии (число рабочих в наибольшую смену).

6. Относительное высвобождение работающих за счет лучшего использования основных фондов: Э = ИВ / W

где Э — количество высвобожденных работающих, чел.; ИВ — изменение выручки (выпуска продукции), руб. (можно по факторам: за счет увеличения фондоотдачи и т.п.); W — средняя выработка на предприятии, руб./чел.

Влияние стоимости фондов и их фондоотдачи на объем выпуска продукции.

Объем производства продукции зависит от фондоотдачи и стоимости ОФ. (ТП = среднегодовая стоимость ОФ умножается на фондоотдачу ОФ).

Влияние данных факторов на объем производства продукции устанавливается умножением изменения фондоотдачи ОФ на фактическое среднегодовую стоимость ОФ, а изменение среднегодовой стоимости – на базовый уровень фондоотдачи ОФ (используется способ абсолютных разниц). Товарная продукция может быть в сопоставимых, действующих ценах.

∆ТПфотд = ср.ст. ОФ1 * ∆Фотд

Разложение фондоотдачи по факторам и анализ их влияния.

Сама фондоотдача зависит от удельного веса активной части ОС (машин и оборудования) и от Фотд машин и оборудования. Поэтому факторная модель фондоотдачи ОФ выглядит так:

Фотд ОФ = М и О * ТП = Уд мио * Фотд мио

Это факторы первого уровня. Расчет влияния факторов можно определять цепными подстановками, абсолютными разницами и др. способами.

Факторная модель для фондоотдачи активной части ОС имеет вид

ФОа = (К * Т *СВ)/ ОСа,

где К – среднее количество технологического оборудования;

Т – время работы единицы оборудования;

СВ – среднечасовая выработка с стоимостном выражении;

ОСа — среднегодовая стоимость технологического оборудования.

ФОа – фондоотдача активной части ОС.

Если время работы единицы оборудования представить в виде произведения количества отработанных дней (Д), коэффициента сменности (Ксм), средней продолжительности рабочего дня (t), то факторная модель примет вид

Фотд а = (К*Д*Ксм*t*СВ) / ОСа

Расширим факторную модель, представив среднегодовую стоимость технологического оборудования в виде произведения количества оборудования и стоимости его единицы в сопоставимых ценах (Ц):

Фотд а = (К*Д*Ксм*t*СВ) / (К*Ц) = (Д*Ксм*t*СВ) / Ц

Расчет влияния факторов на прирост фондоотдачи оборудования можно выполнить способом цепной подстановки.

Для определения первого условного показателя фондоотдачи необходимо вместо плановой взять фактическую среднегодовую стоимость единицы оборудования (Цпл меняем на Цф).

Далее следует установить, какой была бы фондоотдача при фактической структуре оборудования и фактическом количестве отработанных дней, но при плановой величине остальных факторов (Дпл на Дф).

Третий условный показатель фондоотдачи рассчитывается при фактической его структуре, фактическом количестве отработанных дней, фактическом коэффициенте сменности и при плановом уровне остальных факторов.

При расчете четвертого условного показателя фондоотдачи остается плановым только уровень среднечасовой выработки:

5 усл показатель – все фактическое

Чтобы узнать, как эти факторы повлияли на уровень фондоотдачи ОПФ, полученные результаты надо умножить на фактический удельный вес активной части фондов в общей сумме ОПФ:

Источник