Способ сравнения определения величины резервов применяется

2.5 нЕФПДЙЛБ ЧЩСЧМЕОЙС Й РПДУЮЕФБ ТЕЪЕТЧПЧ Ч БОБМЙЪЕ ИПЪСКУФЧЕООПК ДЕСФЕМШОПУФЙ

ч ЬЛПОПНЙЮЕУЛПК МЙФЕТБФХТЕ Й РТБЛФЙЛЕ БОБМЙЪБ ИПЪСКУФЧЕООПК ДЕСФЕМШОПУФЙ ЧУФТЕЮБЕФУС ДЧБ ПРТЕДЕМЕОЙС РПОСФЙС «ТЕЪЕТЧЩ». чП-РЕТЧЩИ, ТЕЪЕТЧЩ — ЬФП ЪБРБУЩ ТЕУХТУПЧ, ОЕПВИПДЙНЩЕ ДМС ВЕУРЕТЕВПКОПК ТБВПФЩ РТЕДРТЙСФЙС, ФП ЕУФШ ТЕЪЕТЧОЩЕ ЖПОДЩ. чП-ЧФПТЩИ, ТЕЪЕТЧЩ — ЬФП ЧПЪНПЦОПУФШ РПЧЩЫЕОЙС ЬЖЖЕЛФЙЧОПУФЙ РТПЙЪЧПДУФЧБ Й ЛПОЛХТЕОФПУРПУПВОПУФЙ РТЕДРТЙСФЙС, ФП ЕУФШ ИПЪСКУФЧЕООЩЕ ТЕЪЕТЧЩ. пУФБОПЧЙНУС ВПМЕЕ РПДТПВОП ОБ ЧФПТПН РПОСФЙЙ.

ьЛПОПНЙЮЕУЛБС УХЭОПУФШ ТЕЪЕТЧПЧ РПЧЩЫЕОЙС ЬЖЖЕЛФЙЧОПУФЙ РТПЙЪЧПДУФЧБ Й ЛПОЛХТЕОФПУРПУПВОПУФЙ РТЕДРТЙСФЙС УПУФПЙФ Ч ОБЙВПМЕЕ РПМОПН Й ТБГЙПОБМШОПН ЙУРПМШЪПЧБОЙЙ ЧУЕИ ЙНЕАЭЙИУС ТЕУХТУПЧ У ГЕМША ХЧЕМЙЮЕОЙС ПВЯЕНБ ТЕБМЙЪБГЙЙ РТПДХЛГЙЙ РТЙ НЙОЙНБМШОЩИ ЪБФТБФБИ ЦЙЧПЗП Й ПЧЕЭЕУФЧМЕООПЗП ФТХДБ ОБ ЕДЙОЙГХ РТПДХЛГЙЙ.

рП УЧПЕК ЬЛПОПНЙЮЕУЛПК РТЙТПДЕ Й ИБТБЛФЕТХ ЧПЪДЕКУФЧЙС ОБ ТЕЪХМШФБФЩ РТПЙЪЧПДУФЧБ ТЕЪЕТЧЩ ДЕМСФУС ОБ ЬЛУФЕОУЙЧОЩЕ Й ЙОФЕОУЙЧОЩЕ. л ТЕЪЕТЧБН ЬЛУФЕОУЙЧОПЗП ИБТБЛФЕТБ ПФОПУСФУС ФЕ, ЛПФПТЩЕ УЧСЪБОЩ У ЙУРПМШЪПЧБОЙЕН Ч РТПЙЪЧПДУФЧЕ ДПРПМОЙФЕМШОЩИ ТЕУХТУПЧ, ХЧЕМЙЮЕОЙЕН ЧТЕНЕОЙ ЙУРПМШЪПЧБОЙС ТЕУХТУПЧ Й ХУФТБОЕОЙЕН ОЕРТПЙЪЧПДЙФЕМШОЩИ РПФЕТШ ТЕУХТУПЧ. тЕЪЕТЧБНЙ ЙОФЕОУЙЧОПЗП ИБТБЛФЕТБ УЮЙФБАФУС ФЕ, ЛПФПТЩЕ УЧСЪБОЩ У ОБЙВПМЕЕ РПМОЩН Й ТБГЙПОБМШОЩН ЙУРПМШЪПЧБОЙЕН ЙНЕАЭЕЗПУС РТПЙЪЧПДУФЧЕООПЗП РПФЕОГЙБМБ: УПЧЕТЫЕОУФЧПЧБОЙЕ ЙУРПМШЪХЕНЩИ УТЕДУФЧ Й РТЕДНЕФПЧ ФТХДБ, УПЧЕТЫЕОУФЧПЧБОЙЕ ПТЗБОЙЪБГЙЙ РТПЙЪЧПДУФЧБ Й ФТХДБ, УПЧЕТЫЕОУФЧПЧБОЙЕ ФЕИОПМПЗЙЙ РТПЙЪЧПДУФЧБ, ХУЛПТЕОЙЕ ПВПТБЮЙЧБЕНПУФЙ ЛБРЙФБМБ РТЕДРТЙСФЙС.

рП УРПУПВБН ЧЩСЧМЕОЙС ТЕЪЕТЧЩ ДЕМСФУС ОБ СЧОЩЕ Й УЛТЩФЩЕ. л СЧОЩН ТЕЪЕТЧБН ПФОПУСФУС ФЕ ТЕЪЕТЧЩ, ЛПФПТЩЕ МЕЗЛП ЧЩСЧЙФШ РП ДБООЩН ВХИЗБМФЕТУЛПЗП ХЮЕФБ Й ПФЮЕФОПУФЙ. л УЛТЩФЩН ТЕЪЕТЧБН ПФОПУСФУС ФЕ, ЛПФПТЩЕ УЧСЪБОЩ У ЧОЕДТЕОЙЕН ДПУФЙЦЕОЙК офр Й РЕТЕДПЧПЗП ПРЩФБ Й ЛПФПТЩЕ ОЕ ВЩМЙ РТЕДХУНПФТЕОЩ РМБОПН. ьФЙ ТЕЪЕТЧЩ ОЙЛБЛ ОЕ ПФТБЦБАФУС Ч ДЕКУФЧХАЭЕК УЙУФЕНЕ ПФЮЕФОПУФЙ, ОП ЙИ УЧПЕЧТЕНЕООПЕ ЧЩСЧМЕОЙЕ Й ЙУРПМШЪПЧБОЙЕ НПЗХФ РТЙЧЕУФЙ Л РПЧЩЫЕОЙА ЬЖЖЕЛФЙЧОПУФЙ Й ЛПОЛХТЕОФПУРПУПВОПУФЙ РТЕДРТЙСФЙС.

оЕЙУРПМШЪПЧБООЩЕ ТЕЪЕТЧЩ НПЦОП ЧЩСЧЙФШ ОБ ЛБЦДПК УФБДЙЙ ЦЙЪОЕООПЗП ГЙЛМБ РТПДХЛГЙЙ.

оБ УФБДЙЙ ЧОЕДТЕОЙС ОБ ТЩОПЛ ЙЪХЮБЕФУС РПФТЕВОПУФШ Ч РТПДХЛГЙЙ, УЧПКУФЧБ, ЛПФПТЩНЙ ПОБ ПВМБДБЕФ, ТБЪТБВБФЩЧБЕФУС ФЕИОПМПЗЙЮЕУЛЙК РТПГЕУУ. ъДЕУШ НПЗХФ ВЩФШ ЧЩСЧМЕОЩ ТЕЪЕТЧЩ РПЧЩЫЕОЙС ЬЖЖЕЛФЙЧОПУФЙ РТПЙЪЧПДУФЧБ ЪБ УЮЕФ ЧОЕДТЕОЙС РЕТЕДПЧЩИ ФЕИОПМПЗЙК, РТЙНЕОЕОЙС ВПМЕЕ ДЕЫЕЧЩИ НБФЕТЙБМПЧ Й Ф.Д. чЩСЧМЕОЙЕ Й ХЮЕФ ЬФЙИ ТЕЪЕТЧПЧ РТЙЧПДЙФ, ЛБЛ РТБЧЙМП, Л ХНЕОШЫЕОЙА РТСНЩИ НБФЕТЙБМШОЩИ Й ФТХДПЧЩИ ЪБФТБФ Й УОЙЦЕОЙА УЕВЕУФПЙНПУФЙ РТПДХЛГЙЙ.

оБ УФБДЙЙ ТПУФБ РТПЙУИПДЙФ ХЧЕМЙЮЕОЙЕ ПВЯЕНБ ТЕБМЙЪБГЙЙ РТПДХЛГЙЙ Ч ТЕЪХМШФБФЕ ЧПЪТБУФБАЭЕЗП УРТПУБ ОБ ОЕЕ. оБ ЬФПН ЬФБРЕ ЧЕМЙЮЙОБ ТЕЪЕТЧПЧ УОЙЦБЕФУС ЪБ УЮЕФ ФПЗП, ЮФП ХЦЕ РТПЙЪЧЕДЕОЩ ТБВПФЩ РП УПЪДБОЙА РТПЙЪЧПДУФЧЕООЩИ НПЭОПУФЕК, РТЙПВТЕФЕОЙА ОЕПВИПДЙНПЗП ПВПТХДПЧБОЙС Й ЙОУФТХНЕОФПЧ, ОБМБЦЙЧБОЙА РТПЙЪЧПДУФЧЕООПЗП РТПГЕУУБ. лПТЕООПЕ ЙЪНЕОЕОЙЕ ЬФПЗП РТПГЕУУБ ХЦЕ ОЕЧПЪНПЦОП ВЕЪ ВПМШЫЙИ РПФЕТШ. рПЬФПНХ ОБ ЬФПК УФБДЙЙ ЧЩСЧМСАФУС Й ЙУРПМШЪХАФУС Ч ЛБЮЕУФЧЕ ТЕЪЕТЧПЧ ФЕ ЙЪМЙЫОЙЕ ЪБФТБФЩ ТЕУХТУПЧ, ЛПФПТЩЕ ОЕ ЪБФТБЗЙЧБАФ РТПЙЪЧПДУФЧЕООПЗП РТПГЕУУБ. ьФЙ ТЕЪЕТЧЩ УЧСЪБОЩ У ХМХЮЫЕОЙЕН ПТЗБОЙЪБГЙЙ ФТХДБ, УПЛТБЭЕОЙЕН РТПУФПЕЧ ПВПТХДПЧБОЙС, ЬЛПОПНЙЕК Й ТБГЙПОБМШОЩН ЙУРПМШЪПЧБОЙЕН УЩТШС Й НБФЕТЙБМПЧ. оБ УФБДЙСИ ЧОЕДТЕОЙС ОБ ТЩОПЛ Й ТПУФБ УЛТЩФЩ ОБЙВПМЕЕ УХЭЕУФЧЕООЩЕ ТЕЪЕТЧЩ.

оБ УФБДЙЙ ЪТЕМПУФЙ РТПЙУИПДЙФ ОБУЩЭЕОЙЕ ТЩОЛБ, ЪБНЕДМСЕФУС ТПУФ ПВЯЕНБ ТЕБМЙЪБГЙЙ РТПДХЛГЙЙ. ч ЛБЮЕУФЧЕ ПУОПЧОЩИ ТЕЪЕТЧПЧ ОБ ЬФПК УФБДЙЙ ТБУУНБФТЙЧБЕФУС ЧПЪНПЦОПУФШ УОЙЦЕОЙС УЕВЕУФПЙНПУФЙ РТПДХЛГЙЙ ЪБ УЮЕФ ЧПЪНПЦОПК ЬЛПОПНЙЙ РТПФЙЧ РМБОПЧЩИ ЪБФТБФ РП ЧУЕН УФБФШСН ТБУИПДПЧ.

оБ УФБДЙЙ УРБДБ ЧПЪНПЦОПУФШ ЧЩСЧМЕОЙС ОЕЙУРПМШЪПЧБООЩИ ТЕЪЕТЧПЧ, ЛБЛ РТБЧЙМП, НЙОЙНБМШОБ. ьФП УЧСЪБОП У ОЕПВИПДЙНПУФША ДПРПМОЙФЕМШОЩИ ЪБФТБФ ДМС УФЙНХМЙТПЧБОЙС Й БЛФЙЧЙЪБГЙЙ УВЩФПЧПК ДЕСФЕМШОПУФЙ. тЕЪЕТЧЩ УОЙЦЕОЙС ЪБФТБФ ПВХУМПЧМЕОЩ Ч ПУОПЧОПН ЬЛПОПНЙЕК ЬМЕЛФТПЬОЕТЗЙЙ, ФПРМЙЧБ, РТЙНЕОЕОЙЕН ВПМЕЕ ДЕЫЕЧЩИ БОБМПЗПЧ ПУОПЧОПЗП Й ЧУРПНПЗБФЕМШОПЗП УЩТШС Й НБФЕТЙБМПЧ Й ДТ.

ьФБРЩ РПЙУЛБ ТЕЪЕТЧПЧ:

- рТЙЧЕДЕОЙЕ ЧУЕИ РПЛБЪБФЕМЕК Ч УПРПУФБЧЙНЩК ЧЙД.

- чЩСЧМЕОЙЕ ТБЪМЙЮЙК Ч ЪОБЮЕОЙСИ РПЛБЪБФЕМЕК Ч УТБЧОЕОЙЙ У РТЙОСФПК ДМС БОБМЙЪБ ВБЪПК ДБООЩИ.

- чЩСЧМЕОЙЕ РТЙЮЙО, ЧЩЪЩЧБАЭЙИ ЬФЙ ТБЪМЙЮЙС.

- пГЕОЛБ ТЕБМШОПК ЧЕМЙЮЙОЩ ТЕЪЕТЧПЧ.

- тБЪТБВПФЛБ НЕТПРТЙСФЙК РП ТЕБМЙЪБГЙЙ ЧЩСЧМЕООЩИ ТЕЪЕТЧПЧ.

- пГЕОЛБ РПФЕОГЙБМШОПК ЬЛПОПНЙЮЕУЛПК ЬЖЖЕЛФЙЧОПУФЙ ПФ РТЕДМПЦЕООЩИ НЕТПРТЙСФЙК.

- пРТЕДЕМЕОЙЕ ЧМЙСОЙС ЧЩСЧМЕООЩИ ТЕЪЕТЧПЧ ОБ РПЧЩЫЕОЙЕ ЬЖЖЕЛФЙЧОПУФЙ ДЕСФЕМШОПУФЙ РТЕДРТЙСФЙС Й ЕЗП ЛПОЛХТЕОФПУРПУПВОПУФЙ.

дМС РПДУЮЕФБ ЧЕМЙЮЙОЩ ТЕЪЕТЧПЧ Ч БОБМЙЪЕ ИПЪСКУФЧЕООПК ДЕСФЕМШОПУФЙ ЙУРПМШЪХЕФУС ТСД УРПУПВПЧ: РТСНПЗП УЮЕФБ, УТБЧОЕОЙС, ЖБЛФПТОПЗП БОБМЙЪБ, НБТЦЙОБМШОПЗП БОБМЙЪБ, ЖХОЛГЙПОБМШОП-УФПЙНПУФОПЗП БОБМЙЪБ, НБФЕНБФЙЮЕУЛПЗП РТПЗТБННЙТПЧБОЙС. тБУУНПФТЙН ОЕЛПФПТЩЕ ЙЪ ОЙИ.

уРПУПВ РТСНПЗП УЮЕФБ РТЙНЕОСЕФУС ДМС РПДУЮЕФБ ТЕЪЕТЧПЧ ЬЛУФЕОУЙЧОПЗП ИБТБЛФЕТБ, ЛПЗДБ ЙЪЧЕУФОБ ЧЕМЙЮЙОБ ДПРПМОЙФЕМШОПЗП РТЙЧМЕЮЕОЙС ЙМЙ ЧЕМЙЮЙОБ ВЕЪХУМПЧОЩИ РПФЕТШ ТЕУХТУПЧ.

уРПУПВ УТБЧОЕОЙС РТЙНЕОСЕФУС ДМС РПДУЮЕФБ ЧЕМЙЮЙОЩ ТЕЪЕТЧПЧ ЙОФЕОУЙЧОПЗП ИБТБЛФЕТБ, ЛПЗДБ РПФЕТЙ ТЕУХТУПЧ ЙМЙ ЧПЪНПЦОБС ЙИ ЬЛПОПНЙС ПРТЕДЕМСАФУС Ч УТБЧОЕОЙЙ У РМБОПЧЩНЙ ОПТНБНЙ ЙМЙ У ЙИ ЪБФТБФБНЙ ОБ ЕДЙОЙГХ ХУМХЗ (РТПДХЛГЙЙ) ОБ ЧЕДХЭЙИ РТЕДРТЙСФЙСИ ПФТБУМЙ.

нЕФПД НБФЕНБФЙЮЕУЛПЗП РТПЗТБННЙТПЧБОЙС РПЪЧПМСЕФ ПРФЙНЙЪЙТПЧБФШ ЧЕМЙЮЙОХ РПЛБЪБФЕМЕК У ХЮЕФПН ХУМПЧЙК ИПЪСКУФЧПЧБОЙС Й ПЗТБОЙЮЕОЙК ОБ ТЕУХТУЩ Й ФЕН УБНЩН ЧЩСЧЙФШ ДПРПМОЙФЕМШОЩЕ Й ОЕЙУРПМШЪПЧБООЩЕ ТЕЪЕТЧЩ РТПЙЪЧПДУФЧБ РХФЕН УТБЧОЕОЙС ЧЕМЙЮЙОЩ ЙУУМЕДХЕНЩИ РПЛБЪБФЕМЕК РП ПРФЙНБМШОПНХ ЧБТЙБОФХ У ЖБЛФЙЮЕУЛЙН ЙМЙ РМБОПЧЩН ЙИ ХТПЧОЕН.

пУПВЕООП ЬЖЖЕЛФЙЧОЩН НЕФПДПН ЧЩСЧМЕОЙС ТЕЪЕТЧПЧ СЧМСЕФУС ЖХОЛГЙПОБМШОП-УФПЙНПУФОПК БОБМЙЪ . йУРПМШЪПЧБОЙЕ ЬФПЗП НЕФПДБ РПЪЧПМСЕФ ОБКФЙ Й РТЕДХРТЕДЙФШ МЙЫОЙЕ ЪБФТБФЩ ОБ ЧУЕИ УФБДЙСИ ЦЙЪОЕООПЗП ГЙЛМБ ХУМХЗЙ (ЙЪДЕМЙС) РХФЕН ХУПЧЕТЫЕОУФЧПЧБОЙС ФЕИОПМПЗЙЙ РТПЙЪЧПДУФЧБ, ЙУРПМШЪПЧБОЙС ВПМЕЕ ДЕЫЕЧПЗП УЩТШС Й НБФЕТЙБМПЧ Й Ф.Д.

Источник

Электронная библиотека

Количественное выражение величины резерва (Р ↑ Y) – это разность между возможным (прогнозным) уровнем изучаемого показателя (Yв) и его фактической величиной на текущий момент (Yф):

Методика подсчета резервов зависит от следующего:

· характера резервов (интенсивные или экстенсивные);

· способов их выявления (явных или скрытых);

· способов определения их величины (формального подхода или неформального).

При формальном подходе величина резервов определяется без увязки с конкретными мероприятиями по их освоению. Неформальный подход (выявление резервов по сущности) основывается на конкретных организационных и инновационных мероприятиях.

Для определения величины резервов в экономическом анализе используется ряд способов:

· детерминированного факторного анализа;

Способ прямого счета применяется для подсчета резервов экстенсивного характера, когда известна величина дополнительного привлечения или величина безусловных потерь ресурсов. Возможность увеличения выпуска продукции (Р ↑ BП) в этом случае определяется следующим образом: дополнительное количество ресурсов или величина безусловных потерь ресурсов по вине предприятия (ДР) делится на фактический их расход на единицу продукции (УРф) или умножается на фактическую материалоотдачу (МОф), фондоотдачу, производительность труда:

Р ↑ ВП = ДР/УРф или Р ↑ ВП = ДР * МОф.

Например, по сравнению с прошлым годом дополнительно заготовлено 600 т сырья. Для производства единицы продукции по норме требуется 20 кг. Следовательно, дополнительно будет получено:

600000 / 20 = 30 000ед.

Материалоотдача 1 т сырья составляет:

1000 / 20 = 50 ед.

тогда дополнительно будет получено:

600 * 50 = 30 000 ед.

Таким же способом можно подсчитать резерв увеличения выхода продукции за счет использования дополнительного количества трудовых ресурсов, основных производственных фондов. При подсчете резервов увеличения объемов производства продукции за счет роста численности персонала необходимо дополнительное количество рабочих мест умножить на фактический уровень производительности труда работников этого предприятия, а за счет увеличения основных производственных фондов – их прирост умножить на фактический уровень фондоотдачи.

Способ сравнения применяется для подсчета резервов интенсивного характера, т.е. за счет сокращения ресурсов на производство единицы продукции. Рост объема выпуска продукции в данном случае определяется следующим образом: резерв уменьшения затрат ресурсов на единицу продукции за счет внедрения инноваций (Р УР) умножается на планируемый (возможный) объем производства продукции (ВПв) и делится на возможный удельный расход ресурсов на единицу продукции с учетом выявленных резервов его снижения (УРв) или умножается на планируемый уровень материалоотдачи:

Например, для получения единицы продукции фактически затрачено 22 кг сырья при норме 20 кг, фактический объем производства составил 400 000 ед. Резерв роста выпуска продукции составит:

Этот резерв можно определить и другим способом, умножив планируемую экономию сырья на планируемую материалоотдачу:

(22 – 20) * 400 000 * 0,05 = 40 000 ед.

Детерминированный факторный анализ включает следующие способы:

К примеру, предприятие планирует увеличить объем выпуска продукции за счет создания новых рабочих мест и за счет роста производительности труда. Поскольку объем выпуска продукции можно представить в виде произведения численности рабочих и среднегодовой их выработки:

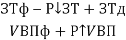

то резерв увеличения выпуска продукции за счет первого и второго факторов может быть определен следующими способами:

а) абсолютных разниц:

б) цепной подстановки:

а) относительных разниц:

Р ВПчр = Р ЧР * ГВф + ( Р ЧР * Р ГВ);

Р ВПгв = Р ГВ * ЧРф + ( Р ЧР * Р ГВ).

Большую помощь в выявлении резервов оказывают способы математического программирования, которые позволяют оптимизировать величину показателей с учетом условий хозяйствования и ограничений на ресурсы и, тем самым, выявить дополнительные и неиспользованные резервы производства путем сравнения величины исследуемых показателей по оптимальному варианту с фактическими или плановыми.

Одним из методов выявления резервов является функционально-стоимостный анализ (ФСА).

Использование этого метода позволяет на ранних стадиях жизненного цикла изделия найти и предупредить излишние затраты путем усовершенствования конструкции изделия, технологии его производства, использования более дешевого сырья и материалов.

Методика маржинального анализа основывается:

· на делении общей суммы затрат и отдельных ее элементов на постоянные и переменные затраты в зависимости от объема производства продукции (услуг);

· на использовании предельных и критических величин исследуемых показателей.

Величина постоянных затрат (амортизация, арендная плата, управленческие расходы) не зависит от динамики объема производства в краткосрочном периоде. Напротив, сумма переменных затрат (заработная плата производственного персонала, затраты на сырье, материалы, топливо, энергия на технологические цели) изменяется пропорционально объему производства продукции. Следовательно, от динамики объема деятельности предприятия зависит средний уровень многих удельных показателей (затраты на рубль продукции, себестоимости отдельных изделий, их трудоемкости, материалоемкости, рентабельности).

Маржинальный анализ позволяет установить, как изменяется средний уровень удельных показателей при увеличении (снижении) объема производства продукции. Например, средняя себестоимость единицы продукции определяется отношением общей суммы затрат (3) на производство данного вида продукции к количеству единиц произведенной продукции в отчетном периоде (BП):

Следовательно, для снижения себестоимости продукции необходимо, с одной стороны, найти резервы сокращения затрат на ее производство по всем статьям (Р З), а с другой – резервы увеличения объема производства продукции (Р ВП). В то же время необходимо учесть, что для освоения резервов увеличения производства продукции потребуются дополнительные затраты (Зд) труда, материалов, топлива, энергии. Посколь

ку пропорционально объему производства увеличится только переменная часть расходов, а постоянная остается неизменной в краткосрочном периоде, то это уже само по себе вызовет снижение себестоимости изделия. В итоге, методика подсчета резервов снижения себестоимости продукции в формализованном виде может быть записана следующим образом:

Аналогичным образом можно определить резерв снижения трудоемкости продукции, которая определяется как отношение количества затраченного труда в человеко-часах на производство i-го вида продукции (ЗТ) к объему ее производства (ВП). Значит, для снижения ее уровня необходимо, с одной стороны, найти резервы увеличения объемов выпуска продукции (Р ВП), а с другой – резервы сокращения затрат труда (Р ЗТ) за счет внедрения более совершенной техники и технологии, механизации и автоматизации производства, улучшения организации труда и других факторов. В то же время необходимо учитывать, что для освоения резервов увеличения производства продукции требуются дополнительные затраты труда (ЗТд). В формализованном виде эта методика может быть записана так:

Резерв увеличения уровня рентабельности (Р R) определяется следующим образом:

где Rв, Rф – соответственно возможный и фактический уровень рентабельности; Пв – возможная сумма прибыли; Р↑П – резерв увеличения суммы прибыли; Зф – фактическая полная себестоимость реализованной продукции; P↓З – резерв снижения себестоимости проданной продукции; Зд – дополнительные затраты, которые необходимы для освоения резервов увеличения объема продаж; Пф – фактическая сумма прибыли.

Все выявленные таким способом резервы должны быть подкреплены конкретными мероприятиями – только в этом случае величина резервов будет реальной и обоснованной.

Срочно?

Закажи у профессионала, через форму заявки

8 (800) 100-77-13 с 7.00 до 22.00

Источник

Способы определения величины резервов

Рубрика: Экономика и управление

Дата публикации: 05.06.2016 2016-06-05

Статья просмотрена: 6688 раз

Библиографическое описание:

Урманбекова, И. Ф. Способы определения величины резервов / И. Ф. Урманбекова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 11 (115). — С. 1027-1029. — URL: https://moluch.ru/archive/115/30823/ (дата обращения: 19.11.2021).

Количественное выражение величины резерва — это разность между возможным (прогнозным) уровнем изучаемого показателя его фактической величиной на текущий момент:

Р ↑ Y=Yв—Yф

Для того, чтобы величина выявленных резервов была реальной, подсчет резервов должен быть по возможности точным и обоснованным. Методика подсчета резервов зависит от характера резервов (интенсивные или экстенсивные), способов их выявления (явные или скрытые) и способов определения их величины (формальный подход или неформальный). При формальном подходе величина резервов определяется без увязки с конкретными мероприятиями по их освоению. Неформальный подход (выявление резервов по сущности) основывается на конкретных организационных и инновационных мероприятиях.

Для определения величины резервов в анализе используется ряд способов: прямого счета, сравнения, детерминированного факторного анализа, корреляционного анализа, функционально-стоимостного анализа, математического программирования и др.

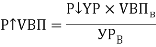

Способ прямого счета применяется для подсчета резервов экстенсивного характера, когда известна величина дополнительного привлечения или величина безусловных потерь ресурсов. Возможность увеличения выпуска продукции (P↑VBП) в этом случае определяется следующим образом: дополнительное количество ресурсов или величина безусловных потерь ресурсов по вине предприятия (ДР) делится на фактический их расход на единицу продукции (УРф) или умножается на фактическую ресурсоотдачу (РОф), т. е. на материалоотдачу, фондоотдачу, производительность труда и т. д.:

Таким же способом можно подсчитать резерв увеличения выхода продукции за счет использования дополнительного количества трудовых ресурсов, основных производственных фондов и т. д. При подсчете резервов увеличения объемов производства продукции за счет роста численности персонала необходимо дополнительное количество рабочих мест умножить на фактический уровень производительности труда работников этого предприятия, а за счет увеличения основных производственных фондов — их прирост умножить на фактический уровень фондоотдачи.

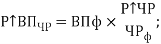

Способ сравнения применяется для подсчета резервов интенсивного характера, т. е. за счет сокращения ресурсов на производство единицы продукции. Рост объема выпуска продукции в данном случае определяется следующим образом: резерв уменьшения затрат ресурсов на единицу продукции за счет внедрения инноваций (Р↓УР) умножается на планируемый (возможный) объем производства продукции (VВПв) и делится на возможный удельный расход ресурсов на единицу продукции с учетом выявленных резервов его снижения (УРв) или умножается на планируемый уровень ресурсоотдачи:

Например, для получения единицы продукции фактически затрачено 52кг сырья, а планировалось 50кг. Прогнозируемый объем производства продукции-40000 ед. Отсюда экономия ресурсов на единицу продукции составит 2кг (52–50), а на весь объем производства -80000 кг(2×40000), в результате чего выпуск продукции увеличится на 1600 ед.(80000/50).

Этот резерв можно определить другим способом, умножив планируемую экономию сырья на планируемую ресурсоотдачу (материалоотдачу): 80000×0,02=1600ед.

Для определения величины резервов в экономическом анализе широко используются способы детерминированного факторного анализа: цепной подстановки, абсолютных разниц, относительных разниц, интегральный, логарифмирования.

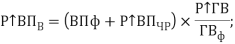

К примеру, предприятие планирует увеличить объем выпуска продукции за счет создания новых рабочих мест и за счет роста производительности труда. Поскольку объем выпуска продукции можно представить в виде произведения численности рабочих и среднегодовой их выработки (ВП=ЧР∙ГВ), то резерв увеличения выпуска продукции за счет первого и второго факторов может быть определен следующими способами:

а) абсолютных разниц:

б) цепной подстановки:

в) относительных разниц:

Р. ↑ВПЧР=Р ↑ ВПобщ*

Р↑ВПГВ=Р ↑ ВПобщ*

Результаты корреляционного анализа также могут использовать для подсчета хозяйственных резервов. С этой целью полученный коэффициент регрессии при соответствующих факторных показателях надо умножить на возможный прирост последних:

где Р ↑ У — резерв увеличения результативного показателя;

Р ↑ хi-резерв прироста факторного показателя;

в-коэффициенты регрессии уравнения связи;

Большую помощь в выявлении резервов оказывают способы математического программирования, которые позволяют оптимизировать величину показателей с учетом условий хозяйствования и ограничений на ресурсы и тем самым выявить дополнительные и неиспользованные резервы производства путем сравнения величины исследуемых показателей по оптимальному варианту с фактическим или плановым их уровнем.

Особенно высокоэффективным методом выявления резервов является функционально-стоимостный анализ (ФСА). Использование этого метода позволяет на ранних стадиях жизненного цикла изделия найти и предупредить излишние затраты путем усовершенствования его конструкции, технологии производства более дешевого сырья и материалов и т. д.

Существенную помощь при подсчете резервов оказывает маржинальный анализ, методика которого основывается на делении общей суммы затрат и отдельных ее элементов на постоянные и переменные в зависимости от объема производства продукции (услуг) и использовании предельных и критических величин исследуемых показателей. Величина постоянных затрат (амортизация, арендная плата, управленческие расходы и др.) не зависит от динамики объема производства в краткосрочном периоде. Напротив, сумма переменных затрат (заработная плата производственного персонала, сырье, материалы, топливо, энергия на технологические цели) изменяется пропорционально объему производства продукции. Следовательно, от динамики объема деятельности предприятия зависит средний уровень многих удельных показателей (затрат на сум продукции, себестоимости отдельных изделий, их трудоемкости, материалоемкости, рентабельности и т. д.). Маржинальный анализ позволяет установить, как изменяется средний уровень удельных показателей при увеличении (снижении) объема производства продукции.

Например, средняя себестоимость единицы продукции определяется отношением общей суммы затрат (З) на производство данного вида продукции к количеству единиц произведенной продукции в отчетном периоде (VBП):

С=

Следовательно, для снижения себестоимости продукции необходимо, с одной стороны, найти резервы сокращения затрат на ее производство по всем статьям (Р ↓ З), а с другой -резервы увеличения объема производства продукции (Р ↑↓VВП). В то же время необходимо учесть, что для освоения резервов увеличения производства продукции потребуются дополнительные затраты (Зд) труда, материалов, топлива, энергии и т. д. Поскольку пропорционально объему производства увеличится только переменная часть расходов, а постоянная остается неизменной в краткосрочном периоде, то это уже само по себе вызовет снижение себестоимости изделия. В итоге методика подсчета резервов снижения себестоимости продукции в формализованном виде может быть записана следующим образом:

Р↓С=Св-Сф=

Аналогичным образом можно определить резерв снижения трудоемкости продукции, которая определяется отношением количества затраченного труда в человеко-часах на производство i- го вида продукции (ЗТ) к объему ее производства (VВП). Значит, для снижения ее уровня необходимо, с одной стороны, найти резервы увеличения объемов выпуска продукции (Р ↑VВП), а с другой- резервы сокращения затрат труда (Р↓ЗТ) за счет внедрения более совершенной техники и технологии, механизации и автоматизации производства, улучшения организации труда и других факторов. В то же время необходимо учитывать, что для освоения резервов увеличения производства продукции требуются дополнительные затраты труда (ЗТд). В формализованном виде эта методика может быть записана так:

Р↓ТЕ=ТЕв-ТЕф=

Резерв увеличения уровня рентабельности (Р ↑ R) определяется следующим образом:

P↑R=Rв-Rф=

где Пф-фактическая сумма прибыли;

Р↑П-резерв увеличения суммы прибыли;

Rв, Rф-соответственно возможный и фактический уровень рентабельности;

Пв-возможная сумма прибыли;

Зф-фактическая себестоимость реализованной продукции;

Р↓З-резерв снижения себестоимости проданной продукции;

Зд-дополнительные затраты, которые необходимы для освоения резервов увеличения объема продаж.

Все выявленные таким способом резервы должны быть подкреплены конкретными мероприятиями-только в этом случае величина резервов будет реальной и обоснованной.

- Налоговый кодекс РФ, часть вторая от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ, принят Государственной Думой РФ 19.07.2000.

- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Утв. Приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н.

- Грюнинг Хенни Ван, Коэн Мариус, Международные стандарты финансовой отчетности. Практическое руководство на рус. и англ.яз/ Хенни Ван Грюнинг, Мариус Коэн. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство «Весь Мир», 2004.- 336с.

- Уотшем Т.Дж, Паррамоу К., Количественные методы в финансах: учеб.пособие для вузов/пер. с англ.под ред. М. Р. Ефимовой. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999 г. — 527 с.

- Толочко Ю. Value — at — Risk: методика расчета рыночного риска// Банковский вестник.- 10, 2004 г.

Источник