Монтаж проводов воздушных линий

В комплекс работ по монтажу проводов воздушных линий входят: раскатка на трассе ВЛ и соединение проводов, подъем, регулирование стрелы провеса и крепление проводов на изоляторах.

Раскатку проводов производят по обеим сторонам установленных опор вдоль воздушной линии. Для раскатки бухт проводов служат конусные вертушки или переносные станки, а проводов, доставленных на трассу в барабанах, — разборный барабанный подъемник.

При длине линии не более 0,5 км и сечении проводов до 50 мм2 устанавливают вертушку, станок или барабан с проводом на барабано-подъемнике у первой опоры в начале линии и, захватив конец провода, протягивают его до последней опоры, т. е. до конца линии. При большой протяженности линии эти приспособления располагают в кузове автомашины с опущенным задним бортом и по мере продвижения машины вдоль опор разматывают провод, следя за тем, чтобы в проводе не образовались петли («барашки»).

Одновременно с раскаткой провода его внимательно осматривают, чтобы выявить в проводе дефекты в виде обрывов отдельных жил, больших вмятин и т. п. Обнаруженные в проводе дефекты отмечают краской, а затем устраняют до подъема проводов на опору.

Если провод доставлен к месту работ в барабане, установленном на домкратах, то его, не снимая с автомашины, раскатывают, предварительно подняв барабан на 10 — 15 см над настилом кузова при помощи домкратов и трубы, продетой сквозь осевое отверстие в барабане.

Конец сматываемого с барабана провода перед началом движения автомашины прикрепляют к анкерной опоре, от которой и производят раскатку провода к последующим по направлению трассы ВЛ опорам. Если длина раскатанного провода окажется недостаточной, то к нему присоединяют провод аналогичной конструкции, марки и сечения с другого барабана.

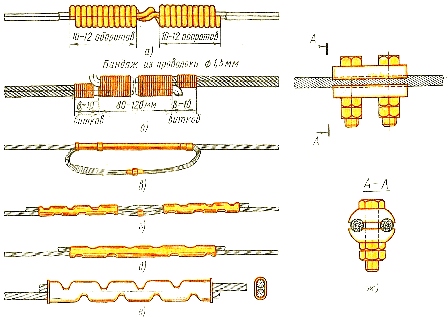

Для соединения проводов ВЛ до 1 кВ применяют: скрутку, бандажирование, соединение в овальном соединителе (гильзе) с последующей опрессовкой и сваркой концов проводов в петле, сварку встык концов проводов и последующей опрессовкой их вместе с шунтом в двух отдельных соединительных гильзах, сварку встык концов проводов и опрессовку их вместе с вставкой в овальной соединительной гильзе, соединение проводов внахлестку с спрессовыванием в соединительной гильзе, соединение проводов болтовым зажимом.

Рис. 1. Соединение проводов ВЛ до 1 кВ: а — скруткой, б — бандажированием, в — опрессовкой в гильзе и сваркой в петле, г — опрессовкой провода вместе с шунтом, д — сваркой встык и опрессовкой в гильзе, е — опрессовкой внахлестку в гильзе, ж — болтовым зажимом

Скрутка (рис. 1, а) является наиболее простым способом соединения однопроволочных стальных и биметаллических проводов, при котором накладывают внахлестку концы проводов на длине 180-200 мм, а затем, зажав их пассатижами в середине участка соединения, навертывают один провод на другой (слева и справа от пассатижей), укладывая витки плотно друг к другу.

Бандажирование (рис. 1, б) применяют при соединении однопроволочных проводов. Концы проводов загибают под прямым углом и накладывают один на другой на длине 80- 120 мм в зависимости от их сечения. Далее наматывают на один из соединяемых проводов — 5 — 6 витков мягкой оцинкованной проволоки диаметром 1,5 мм и переходят этой проволокой на бандажирование участка соединения. Покрыв витками проволоки весь участок соединения, делают 5 — 6 витков на втором из соединяемых проводов. Для увеличения прочности соединения медных проводов в больших пролетах бандаж пропаивают припоем ПОС-ЗО или ПОС-40.

Соединения в овальной гильзе (рис. 1, в) применяются для многопроволочных алюминиевых проводов. Для выполнения соединения вводят провода в овальную гильзу, подобранную по сечению проводов, и проталкивают их вперед навстречу друг другу так, чтобы концы проводов вышли из противоположных (выходных) отверстий гильзы. Затем гильзу опрессовывают, а свободные концы проводов сваривают встык в петле.

Соединение проводов опрессовкой в двух гильзах вместе с шунтом (рис. 1, г) применяют преимущественно при монтаже многопроволочных алюминиевых проводов сечением 70 мм2 и выше. Операция опрессовки гильз выполняется опрессовочными механизмами.

Соединение проводов в овальной гильзе путем предварительной сварки проводов встык и последующей опрессовки гильзы и проводов вместе с вставкой (рис. 1, д) применяют чаще всего в середине большого пролета при монтаже многопроволочных проводов ВЛ, находящейся в III или IV районе гололедности и при возможном воздействии на провода линии больших ветровых нагрузок.

Соединение проводов опрессовкой внахлестку в овальной гильзе (рис. 1, е) является наиболее простым по исполнению способом, применяемым при монтаже многопроволочных проводов сечением 16 — 50 мм2.

Приведенные на рис. 1, а, б, в, г, д, е способы могут использоваться для соединения проводов в пролете ВЛ. Гильзы и провода должны быть из одного и того же металла: медные (СОМ) — для медных проводов, алюминиевые (СОА) — для алюминиевых, стальные (СОС) — для стальных.

Соединение голых многожильных проводов может осуществляться также при помощи болтовых зажимов. Болтовым зажимом (рис. 1, ж) допускается соединять провода только на опорах и при условии, что провода не будут испытывать механических нагрузок. Болтовой зажим состоит из двух или трех (в зависимости от сечения проводов) оцинкованных болтов с гайками и двух плашек с продольными канавками.

Для обеспечения необходимого контакта в зажиме диаметры отверстий, образуемых при соединений плашек, должны быть несколько меньше диаметров проводов. При монтаже зажимов контактные поверхности плашек непосредственно перед соединением проводов промывают бензином и смазывают тонким слоем технического вазелина.

Поверхности зажимов для соединения алюминиевых проводов зачищают стальной щеткой по слою вазелина и также обрабатывают поверхности проводов. Затяжка болтов должна вестись ключом с усилием, не превышающем 25 кгс. Применять при этом какие-либо приспособления, увеличивающие силу затягивания, не допускается во избежание смятия соединяемых проводов или срыва резьбы болтов. Резьба болтов и гаек зажима должна быть смазана вазелином или солидолом. Применение контргаек обязательно.

После затяжки болтов между плашками должен оставаться зазор 3 — 5 мм. Полное примыкание плашек зажима будет свидетельствовать об отсутствии требуемого контакта и зажим необходимо сменить. Для предохранения контактных поверхностей от окисления наружные зазоры и места выхода проводов из зажима покрывают 1 — 3-миллиметровым слоем пасты — свинцового сурика, разведенного на натуральной олифе.

Через 8 — 10 дней после монтажа зажима рекомендуется дополнительно подтянуть его болты, так как вследствие уменьшения упругости проводов давление между плашками и проводами несколько снизится, что приведет к ухудшению контакта между ними и возможному нагреву участка соединения.

При раскатке проводов воздушной линии нередко возникает необходимость пересекать железнодорожные пути, шоссейные дороги с интенсивным движением автотранспорта, а также линии связи, работу которых нельзя прерывать даже на непродолжительное время. В таких случаях для раскатки проводов сооружают временные переходные устройства.

Вблизи действующих воздушных электрических сетей, контактных сетей, электрифицированного транспорта и открытых подстанций провода следует раскатывать с соблюдением особых мер предосторожности, исключающих возможность случайного прикосновения монтируемых проводов к токоведущим частям этих электроустановок.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Соединение проводов воздушных линий электропередачи — Соединение проводов в пролетах

Содержание материала

3. СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛЕТАХ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Виды соединений проводов.

Соединения проводов и тросов в пролетах линий электропередачи разрешается выполнять только с помощью специальных зажимов, при этом в каждом пролете при монтаже линии должно быть не более одного соединения на каждый провод или трос. Соединения проводов воздушных линий выполняются либо с помощью овальных соединителей — способами обжатия или скручивания, либо фасонными соединителями — способом опрессования. Соединения проводов и тросов с помощью болтовых зажимов в пролетах линий не применяются. Однопроволочные стальные провода разрешается соединять способом сварки внахлестку, причем длина сварного шва должна быть не менее 10 диаметров провода. Место сварки после ее выполнения должно быть надежно защищено от коррозии путем тщательной зачистки и покрытия влагостойкой краской или смазкой ЗЭС.

Соединение проводов овальными соединителями.

Наиболее распространенным способом соединения проводов в пролетах линий является соединение с помощью овальных соединителей. При соединении проводов овальными соединителями электрический контакт получается как в результате непосредственного соприкосновения поверхности отдельных проволок внешних повивов концов соединяемых проводов, введенных в соединитель внахлестку, так и через корпус соединителя вследствие соприкосновения проволок внешних повивов концов проводов с внутренней поверхностью корпуса соединителя. При соединении сталеалюминиевых проводов между ними устанавливается алюминиевая распорка для выравнивания усилий обжатия, и соприкосновение поверхностей соединяемых концов проводов происходит через распорку. Таким образом, в соединениях проводов, выполненных овальными соединителями, ток проходит главным образом от провода к проводу и лишь частично через корпус соединителя и распорку, если она установлена. Овальный соединитель представляет собой трубку овального сечения, изготовленную из алюминия или стали. Трубка с обоих концов имеет развальцовку.

Для соединения проводов различных марок выпускаются следующие марки овальных соединителей:

СОАС — для соединения сталеалюминиевых проводов;

СОА — для соединения алюминиевых проводов;

СОС — для соединения стальных проводов.

На корпус каждого соединителя наносится на заводе марка, указывающая, для какого провода предназначен соединитель, например: СОАС-70 — соединитель овальный для сталеалюминиевого провода АС-70. Овальные соединители применяются для соединения сталеалюминиевых и алюминиевых проводов сечением до 185 мм 2 , медных проводов сечением до 150 мм 2 и многопроволочных стальных проводов сечением до 95 мм 2 .

Подготовка проводов и соединителей к монтажу.

Первой технологической операцией, выполняемой при соединении проводов любым способом, является подготовка проводов и соединителей. Перед монтажом соединителя должны быть подготовлены необходимые материалы и инструмент, а именно: ерш стальной, стальная кардощетка, пассатижи, напильник трехгранный, ножовка с полотнами или тросоруб, бандажная проволока, смазка ЗЭС или технический вазелин, бензин и чистые тряпки или ветошь. Эксплуатационная надежность соединения в весьма большой степени зависит от того, насколько тщательно произведена необходимая обработка и очистка соединяемых концов проводов и контактных поверхностей соединителя. Соединители должны быть очищены от грязи и смазки, внутреннюю поверхность их очищают ветошью, смоченной в бензине, а затем смазывают смазкой ЗЭС или техническим вазелином. После смазки внутреннюю поверхность соединителя обрабатывают стальным ершом до блеска для удаления слоя окиси, затем протирают чистой, сухой тряпкой и еще раз смазывают тонким слоем смазки. Концы соединяемых проводов должны быть оправлены так, чтобы их можно было свободно ввести в соединитель. Затем концы проводов очищают от грязи ветошью, смоченной в бензине, смазывают смазкой ЗЭС или техническим вазелином, зачищают кардощеткой до блеска, протирают сухой, чистой тряпкой и еще смазывают тонким слоем смазки. Этим заканчивается подготовка к соединению концов проводов и соединителя. Необходимо отметить, что смазка ЗЭС обеспечивает защиту соединения от коррозии на весьма значительное время, так как имеет температуру каплепадения выше 105° С и весьма слабую окисляемость, тогда как защитное действие технического вазелина ограничивается несколькими часами или сутками в зависимости от времени года и температуры соединения.

Приведенный порядок обработки проводов и соединителей надо строго соблюдать, особенно для алюминиевых соединителей и алюминиевых и сталеалюминиевых проводов, так как незаметная для глаза пленка окиси алюминия имеет очень большое электрическое сопротивление и наличие ее в соединении может затруднить получение нужных электрических характеристик контакта. Процесс окисления алюминия на воздухе протекает очень быстро, поэтому зачистку соединителей и проводов производят под слоем смазки до получения блеска на их поверхностях.

От оксидной пленки очищают не только наружные, но и внутренние повивы алюминиевых проволок, хотя они непосредственно не входят в соприкосновение с металлом соединителя, но при обжатии, опрессовании или скручивании они большим числом контактных точек соединяются между собой. Подготовку проводов и соединителей для монтажа следует производить непосредственно перед выполнением работ по соединению.

Источник

Монтаж электрооборудования

и средств автоматизации

электронный учебно-методический комплекс

|

| ||||||||||||||

|  | |||||||||||||

| Уровень гололеда | Вертикальное расположение | Горизонтальное расположение проводов | |

| в пролетах 30 м | |||

| I. II | 400 | 200 | 300 |

| III. IV | 600 | 400 | 400 |

По окончании монтажа на опорах устанавливают постоянные знаки, содержащие порядковый номер опоры, год ее установки (на всех опорах) и номер линии или ее условное обозначение (на всех опорах ВЛ на участках ее параллельного следования с другими ВЛ). Кроме того, на опоры крепятся предостерегающие плакаты (на все в населенной местности и через одну в ненаселенной).

Перед началом монтажа проводов и тросов должны быть проверены, испытаны и отремонтированы все подъемные механизмы, приспособления и инструменты.

При работе на опоре работающий должен быть надежно закреплен на ней монтерским поясом. Не разрешается влезать и работать со стороны внутреннего угла поворота линии во избежание возможного удара проводом при его срыве.

Во время подъема гирлянд изоляторов и проводов на опоры, а также при раскатке и натяжке проводов находиться под опорой или проводом запрещается. Запрещается также сбрасывать с опоры инструменты или детали арматуры и спускаться вниз с помощью веревки и блока, применяемых для подъема гирлянд изоляторов и проводов.

С реальным приближением грозы все работы на опорах следует немедленно прекратить.

Последней операцией монтажа воздушных линий является заземление. Штыревые изоляторы, устанавливаемые на опорах, при нормальных условиях работы обеспечивают надежную изоляцию проводов от элементов опоры. Однако довольно часто напряжение на линии в сотни и даже тысячи раз может превышать номинальное напряжение, на которое рассчитана ее изоляция, т. е. может произойти пробой изоляторов и выход линии из строя. Напряжение, создающее опасность для изоляции ВЛ, называется перенапряжением.

Чтобы ограничить перенапряжение и обеспечить безопасность людей, следует уменьшить сопротивление растеканию тока в земле. Для этой цели устанавливается защитное заземление ВЛ.

Крюки и штыри железобетонных опор в сетях с глухозаземленной нейтралью, а также арматуру этих опор заземляют путем присоединения к заземленному нулевому проводу проводниками диаметром не менее 6 мм. Крюки и штыри на деревянных опорах не заземляют, за исключением случаев, когда линия проходит по населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой и не экранирована высокими трубами, деревьями и т. п. Такая линия должна иметь защиту от атмосферных перенапряжений в виде заземляющих устройств с сопротивлением не более 30 Ом, устанавливаемых на расстоянии 100 . 200 м друг от друга, в зависимости от среднегодового числа гроз в данной местности. Обязательно заземляют опоры с ответвлениями к вводам в здания и конечные опоры, имеющие ответвления к вводам (на этих же опорах рекомендуется устанавливать ограничители перенапряжения, или иные устройства защиты от перенапряжений).

К монтажу заземления приступают с рытья траншеи глубиной 0,5 м (в пахотной земле – до 1 м), начиная от опоры. Длина траншеи и число заземлителей указаны в проекте на сооружение ВЛ, а все работы по погружению заземлителей, обварку их полосой или прутом, защиту сварных стыков от коррозии выполняют в обычном порядке.

После монтажа контура заземления на опоре выполняют заземляющий спуск. Материалом для него служат стальная полоса или пруток такие же, какие применялись для соединения между собой заземлителей. Внизу спуск соединяют с контуром заземления, вверху – с металлическими частями опоры. На рис. 4.49, а – показан контур заземления, состоящий из заземлителей 2, соединяющей их полосы или прута 1 и спуска 3. Через каждые 300 мм спуск закрепляется на опоре скобами. Верхняя часть спуска выступает над вершиной опоры на 100 мм и служит молниеотводом. Для заземления металлической арматуры опоры (рис. 4.49, б) к спуску 3 присоединяются болтовыми зажимами или сваркой перемычки 4, передающие нулевой потенциал земли на крюки 6 и нулевой провод 5.

Согласно ПУЭ в электроустановках с глухозаземленной нейтралью нулевые провода прежде всего должны быть заземлены в начале ВЛ у источника питания (электростанции или трансформаторной подстанции). При этом монтировать контур заземления у первой опоры нет надобности, так как нулевой провод ВЛ у источника наглухо присоединен к его нулевой точке, сопротивление заземления которой заведомо меньше, чем требуется для заземления ВЛ. Кроме того, через каждый километр линии у опор устанавливается повторное заземление. Сопротивление каждого из повторных заземлителей должно быть не более 10 Ом для ВЛ мощностью свыше 100 кВА и не более 30 Ом для ВЛ мощностью до 100 кВА.

Рис. 4.49. Контур заземления на деревянной одностоечной опоре:

а – общий вид; б — заземление арматуры, 1 – соединительная полоса; 2 – заземлитель; 3 – спуск, 4 – перемычка; 5 – нулевой провод; 6 – крюк.

Воздушным вводом называют участок воздушной линии, предназначенный для подачи электроэнергии от ВЛ к потребителям внутри здания. Такой ввод можно выполнять неизолированными и изолированными медными, алюминиевыми и стальными проводами. Расположение линии ввода относительно элементов здания может быть любым, расстояние от проводов ввода до выступающих и близко расположенных деталей здания должно быть не менее 200 мм, а угол между проводами и стеной здания — не менее 45°. Для любой конструкции ввода габарит его проводов должен быть не менее 2,75 м (в порядке исключения для изолированных проводов 2,5 м).

Длина воздушного ввода, т.е. расстояние от оси трассы ВЛ до места входа проводов в здание, не должна превышать 25 м. Сечение медного провода ввода должно быть не менее 4 мм 2 , алюминиевого – не менее 10 мм 2 . Если расстояние от ВЛ до здания превышает 25 м, нужна дополнительная промежуточная опора. В этом случае воздушный ввод рассматривается уже как участок ВЛ, поэтому здесь возможно применение медных проводов с сечением от 6 мм 2 , а алюминиевых – от 16 мм 2 . Промежуточные опоры устанавливают и в том случае, если натягивание ввода по прямой линии невозможно (например, если угол при вводе проводов в ближайшую стену менее 45° или по каким-либо причинам ввод должен быть выполнен на стороне здания, расположенной перпендикулярно оси ВЛ).

Монтаж воздушного ввода через стену здания (рис. 4.50) ведется в следующем порядке. В стене с соблюдением монтажных расстояний закрепляют крюки с изоляторами (расстояние между крюками 200 . 300 мм). На 100 . 150 мм ниже крюков в стене пробивают проходы для проводов, в которые закладывают отрезки изоляционной трубки. Края отверстий оформляют втулкой изнутри и коронкой снаружи. Отверстие для провода может быть общим, но провода при этом должны быть проложены в отдельных трубках. В каменные стены можно вмазывать вертикальные или горизонтальные металлоконструкции с закрепленными на них штырями или крюками для армировки изоляторов.

Если здание имеет малую высоту и требуемый нормами габарит выдержать невозможно, ввод монтируют через крышу (рис. 4.51), используя трубчатую стойку. На водогазовой толстостенной трубе 2 укрепляют подпятник 1 для крепления трубы к крыше и металлическую траверсу 4 с установленными на ней изоляторами. Верхний конец стойки, предназначенный для ввода проводов, изгибают под углом 180° с радиусом изгиба, необходимым для данного диаметра трубы. В изогнутый конец трубы вставляют изоляционную втулку 5. Стойку надежно закрепляют на крыше подпятником и оттяжкой 3 из стальной катанки (диаметром не менее 4 мм). При монтаже стойки требуется, чтобы направление оттяжки совпадало с линией тяжения проводов ввода. Расстояние от изоляторов до крыши должно быть не менее 2,5 м.

При сдаче линии в эксплуатацию проверяют: все элементы линии (путем осмотра с земли); прочность крепления траверс, подкосов пасынков, изоляторов и проводов (верховой осмотр); глубину установки опор (выборочно, но не менее 10 %); стрелу провеса проводов; расстояние от низшей точки провисания проводов до земли; габариты проводов, сближений и пересечений.

Рис. 4.50. Воздушный ввод в здание через стену

Рис. 4.51. Воздушный ввод через крышу:

1 – подпятник; 2 – труба, 3 – оттяжка, 4 –траверса; 5 – изоляционная втулка.

Подробно различные вводы в здания описаны в лабораторной работе «Монтаж вводов в здания до 1000 В».

|