Способ соединения костей черепной коробки неподвижное

Непрерывные соединения костей черепа представлены фиброзными соединениями — швами у взрослого человека и межкостными перепонками (синдесмозами) у новорожденных. В области основания черепа имеются синхондрозы.

Кости крыши черепа соединяются между собой посредством зубчатых и чешуйчатых швов. Медиальные края теменных костей соединены между собой зубчатым сагиттальным швом (sutura sagittalis). Передние края теменных костей соединяются с задним краем лобной кости зубчатым венечным швом (sutura coronalis).

Задние края теменных костей образуют с передним краем затылочной кости зубчатый ламбдовидный шов (sutura lambdoidea). Чешуя височной кости соединяется с теменной костью и большим крылом клиновидной кости, образуя чешуйчатый шов (sutura squamosa). В области лицевого отдела черепа швы ровные, плоские, или гармоничные.

На черепе имеются также непостоянные (временные) швы, образующиеся в результате позднего сращения или несращения отдельных точек окостенения. Так, например, иногда верхняя часть затылочной чешуи отделена поперечным швом целиком или частично от остальной части затылочной кости. Иногда не срастаются обе половины лобной кости.

В этих случаях сагиттальный шов (так называемый метопический) начинается от глабеллы или несколько выше. При наличии межчелюстной, или резцовой, кости образуется резцовый шов. При удвоении теменной кости имеется межтеменной шов. Кроме того, встречаются непостоянные швы: чешуйчато-сосцевидный, клиновидно-челюстной (между крыловидным отростком клиновидной кости и телом верхней челюсти). Во второй половине жизни человека большинство швов полностью или частично зарастают. При этом соединительнотканная пластинка между костями черепа замещается костной тканью.

Хрящевые соединения, или синхондрозы, черепа располагаются в области его основания, они образованы волокнистым хрящом. Обычно с возрастом у человека хрящевая ткань замещается костной. На месте клиновидно-затылочного синхондроза к 20 годам образуется синостоз.

Источник

Типы соединения костей.

Автор статьи — профессиональный репетитор М. А. Филатов

Различают костей в организме:

Неподвижный тип соединения костей характерен для костей (за исключением нижней челюсти) и . При таком типе соединения словно , в результате в месте их соединения образуется . Неподвижный тип соединения – .

Рис. Неподвижное соединение костей черепа с помощью швов(швы обозначены красным).

При полуподвижном типе соединения друг с другом . Полуподвижно друг с другом соединены , а также .

Рис. Соединение позвонков в позвоночнике с помощью хрящевых межпозвоночных дисков (обозначены голубым) – пример полуподвижного соединения.

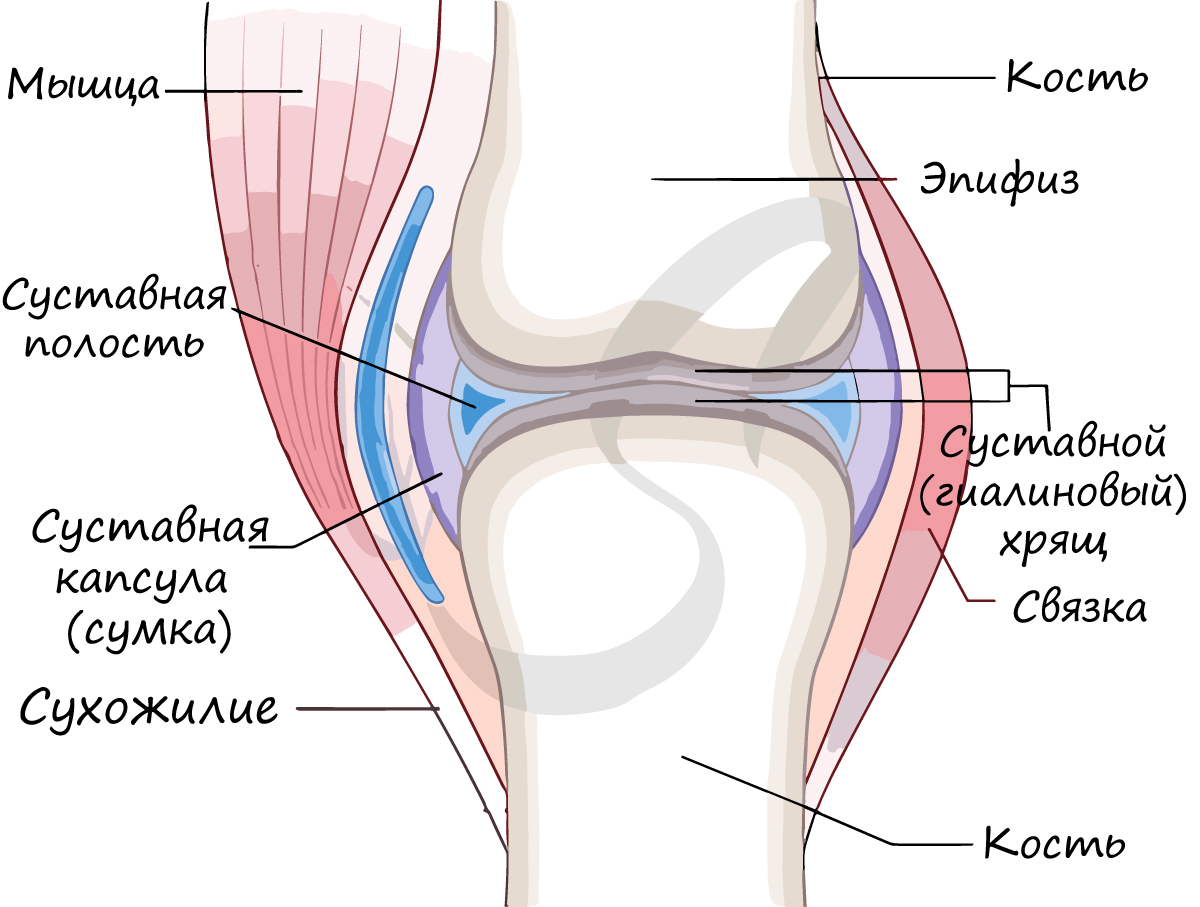

Подвижные соединения костей называют . Сустав образуют две или , друг с другом – прочным тяжами из соединительной ткани. Если в суставе только две кости, то из них , а – . Головка и впадина снаружи покрыты (суставным) хрящом. Он позволяет во время работы сустава. Кроме того, сустав окружает . Её клетки выделяют в полость сустава (суставную) , которая также необходима для при работе сустава. Помимо этого доставляет к клеткам , так как в нём .

Рис. Схема строения сустава:

1 – суставная связка,

2 – суставная сумка,

3 – гиалиновый хрящ,

4 – суставная впадина,

5 – суставная головка,

6 – синовиальная жидкость.

Источник

Способ соединения костей черепной коробки неподвижное

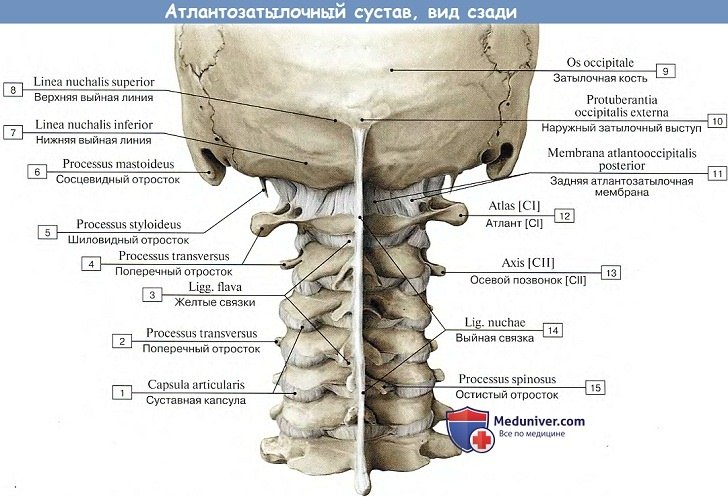

Соединение позвоночного столба с черепом представляет собой комбинацию нескольких суставов, допускающую движение вокруг трех осей, как в шаровидном суставе.

Атлантозатылочный сустав, art. atlantooccipitalis, относится к мыщелковым; он образован двумя мыщелками затылочной кости, condyli occipitales, и вогнутыми верхними суставными ямками атланта, foveae articulares superiors atlantis. Обе пары сочленовных поверхностей заключены в отдельные суставные капсулы, но совершают движение одновременно, образуя единый комбинированный сустав. С анатомией первого шейного позвонка — атланта можно ознакомиться по нашему видео.

Вспомогательные связки:

1) передняя, membrana atlantooccipitalis anterior, натянута между передней дугой атланта и затылочной костью;

2) задняя, membrana atlantooccipitalis posterior, находится между задней дугой атланта и задней окружностью большого затылочного отверстия.

В атлантозатылочном суставе происходит движение вокруг двух осей: фронтальной и сагиттальной. Вокруг первой из них совершаются кивательные движения, т. е. сгибание и разгибание головы вперед и назад (выражение согласия), а вокруг второй оси — наклоны головы вправо и влево. Сагиттальная ось своим передним концом стоит несколько выше, чем задним. Благодаря такому косому положению оси одновременно с боковым наклоном головы происходит обыкновенно небольшой поворот ее в противоположную сторону.

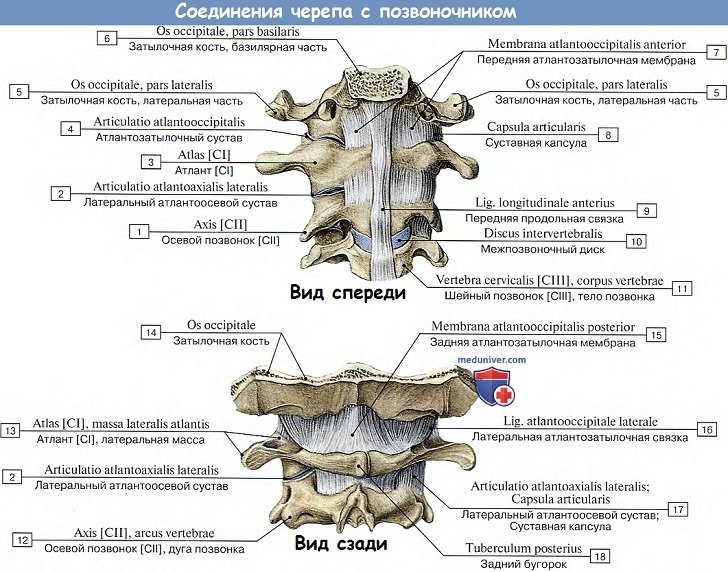

Суставы между атлантом и осевым позвонком

Здесь имеются три сустава:

Два латеральных сустава, artt. atlantoaxiales laterales, образованы нижними суставными ямками атланта и соприкасающимися с ними верхними суставными ямками осевого позвонка, составляя комбинированное сочленение.

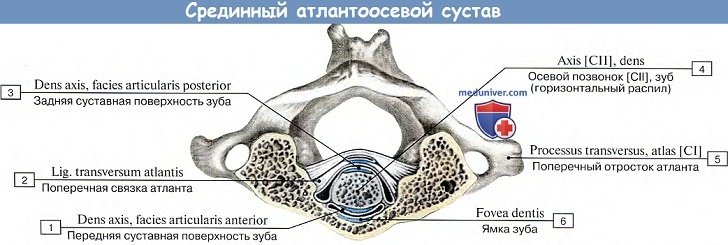

Находящийся посередине зуб, dens axis, соединен с передней дугой атланта и поперечной связкой, lig. transversum atlantis, натянутой между внутренними поверхностями латеральных масс атланта.

Зуб охватывается костно-фиброзным кольцом, образованным передней дугой атланта и поперечной связкой, вследствие чего возникает цилиндрический вращательный сустав, art. atlantoaxialis mediana.

От краев поперечной связки отходят два фиброзных пучка: один кверху, к передней окружности большого отверстия затылочной кости, а другой книзу, к задней поверхности тела осевого позвонка. Эти два пучка вместе с поперечной связкой образуют крестообразную связку, lig. cruciforme atlantis. Эта связка имеет огромное функциональное значение: как уже отмечалось, она, с одной стороны, является суставной поверхностью для зуба и направляет его движения, а с другой — удерживает его от вывиха, могущего повредить спинной и близлежащий около большого отверстия затылочной кости продолговатый мозг, что ведет к смерти.

Вспомогательными связками служат lig. apicis dentis, идущая от верхушки зуба, и ligg. alaria — от его боковых поверхностей к затылочной кости.

Весь описанный связочный аппарат прикрывается сзади, со стороны позвоночного канала, перепонкой, membrana tectoria (продолжение lig. longitudinale posterius, позвоночного столба), идущей от ската затылочной кости.

В artt. atlantoaxiales происходит единственный род движения — вращение головы вокруг вертикальной оси (поворот вправо и влево, выражение несогласия), проходящей через зуб осевого позвонка, причем голова движется вокруг отростка вместе с атлантом (цилиндрический сустав). Одновременно происходят движения в суставах между атлантом и осевым позвонком. Верхушка зуба во время вращательного движения удерживается в своем положении вышеупомянутыми ligg. alaria, которые регулируют движение и предохраняют таким образом от сотрясений лежащий по соседству спинной мозг. Движения в соединениях черепа с двумя шейными позвонками невелики.

Более обширные движения головой происходят обыкновенно при участии всей шейной части позвоночного столба. Черепно-позвоночные сочленения наиболее развиты у человека в связи с прямохождением и подъемом головы.

Источник

Кости, их соединения

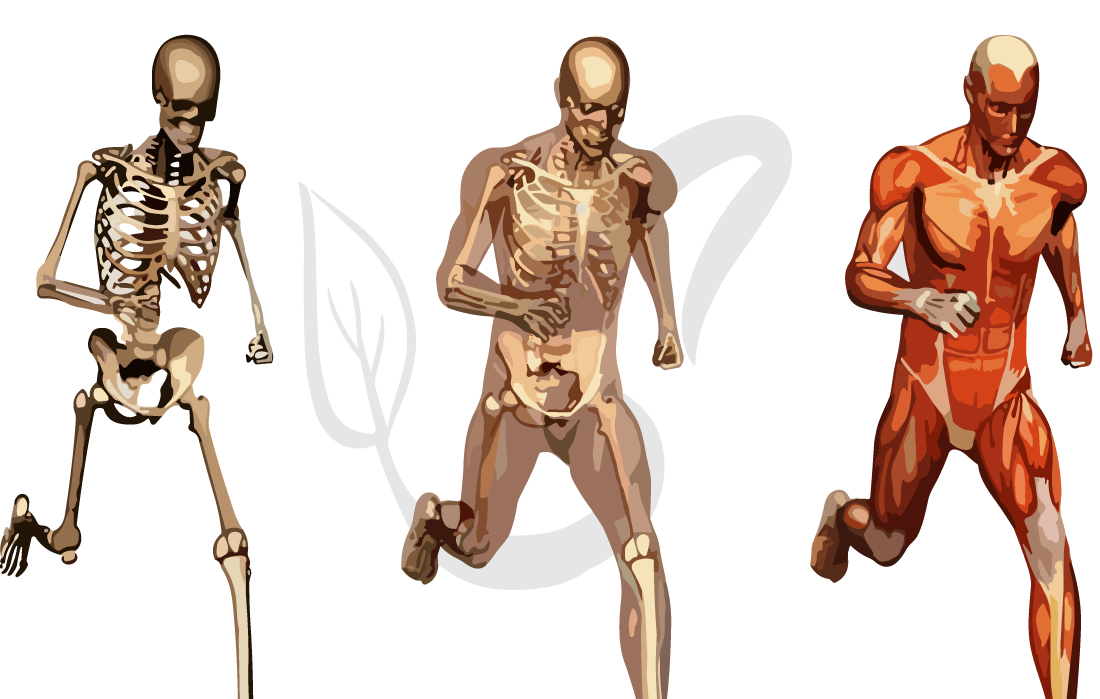

Опорно-двигательный аппарат

Мы открываем новую главу анатомии, посвященную опорно-двигательному аппарату. Именно он обеспечивает опору для организма, поддерживает части тела в необходимом положении, служит защитой внутренним органам и обеспечивает локомоторную функцию — движение.

Кости — основа опорно-двигательного аппарата, который мы начинаем изучать. Остеология (от греч. osteon — кость) — раздел анатомии, посвященный изучению костной ткани, отдельных костей и скелета в целом.

Помимо того, что вы узнали о строении костей в разделе «соединительные ткани», существует еще ряд важнейших моментов, на которые я обращу внимание в данной статье.

Скелет и суставы — пассивная часть опорно-двигательного аппарата, мышцы — активная часть. Сокращаясь, мышцы меняют положения костей — возникают различные движения.

Строение кости

Кость состоит из органических и неорганических веществ. Органические вещества представлены оссеином (от лат. os — кость), неорганические вещества — фосфатом кальция. Эластичность костей обусловлена оссеином, а твердость — солями кальция. В норме это соотношение представляет баланс.

У детей кости более эластичны и упруги, чем у взрослых: в них преобладают органические вещества. В костях пожилых людей снижается содержание как органического компонента, так и неорганического — солей кальция, поэтому кости пожилых хрупкие и подвержены переломам.

Компактное вещество кости формируют костные пластины, плотно прилегающие друг к другу и образующие остеоны (структурные единицы компактного вещества костной ткани). Компактное вещество придает кости прочность.

Губчатое вещество также содержит костные пластинки, однако они не образуют остеоны, в связи с чем губчатое вещество менее прочное, чем компактное вещество. В губчатом веществе между костными перекладинами (костными балками) расположен красный костный мозг.

В красном костном мозге проходят начальные стадии развития форменные элементы крови: здесь появляются эритроциты, лейкоциты, тромбоциты.

Желтый костный мозг (жировая ткань) выполняет питательную функцию: здесь накапливаются питательные вещества — жиры (липиды). В случае большой кровопотери желтый костный мозг способен замещаться клетками красного костного мозга.

Локализуется желтый костный мозг в костномозговых полостях (костномозговом канале) трубчатых костей (в диафизах).

Итак, подведем итоги. Губчатое вещество — место расположения красного костного мозга — центрального органа кроветворения. В полостях трубчатых костей располагается желтый костный мозг, выполняющий питательную функцию и способный замещаться клетками красного костного мозга при больших кровопотерях.

Структурная единица компактного вещества кости — остеон, или Гаверсова система. В канале остеона (Гаверсовом канале) проходят кровеносные сосуды, нервы. Располагаются остеоны по направлению действия силы, что определяет механическую прочность кости.

Основные клетки костной ткани, изученные нами в разделе «соединительные ткани»: остеобласты, остеоциты и остеокласты. Остеоциты имеют отростчатую форму и располагаются вокруг Гаверсова канала.

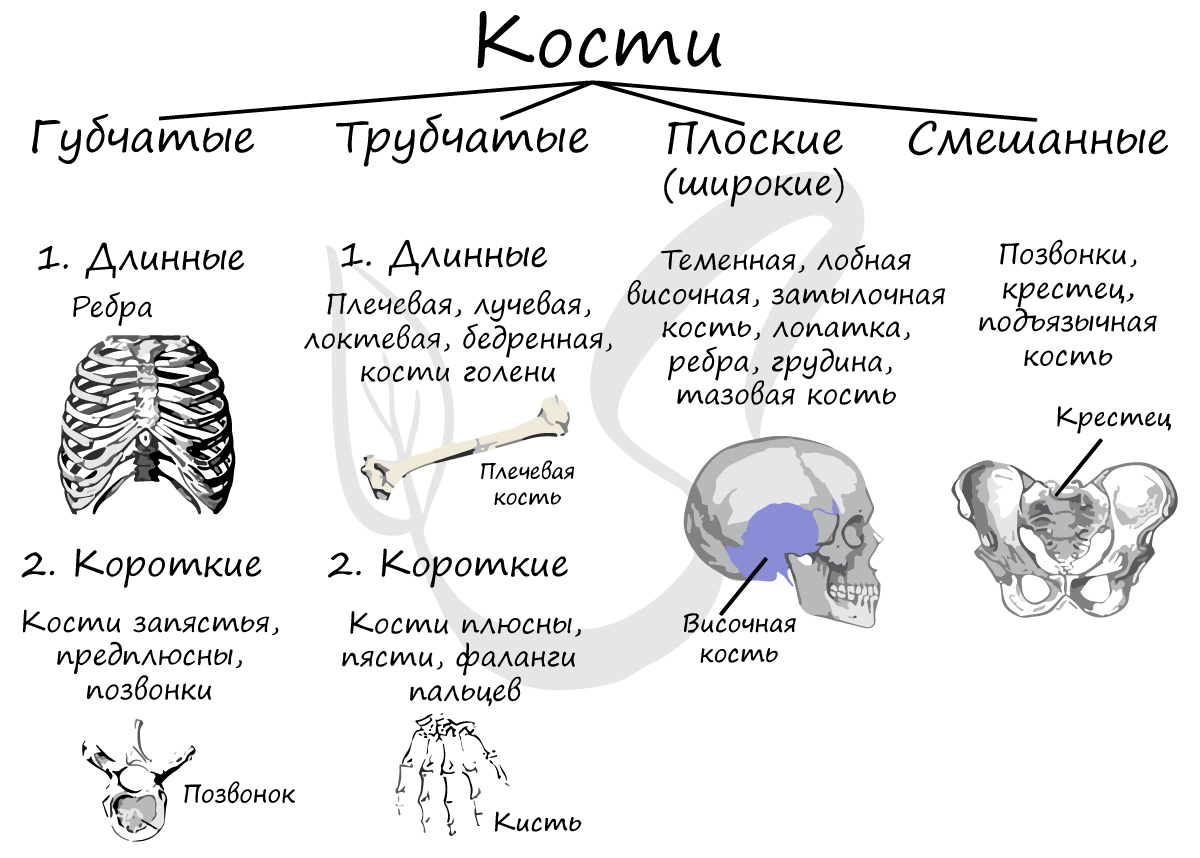

Классификация костей

Кости подразделяются на:

- Трубчатые

Кости цилиндрической формы, чаще всего их длина больше ширины. В полости трубчатых костей находится желтый костный мозг.

К длинным трубчатым относятся бедренная, малоберцовая и большеберцовая кости, плечевая, лучевая и локтевая кости. К коротким — плюсневые и пястные кости, фаланги пальцев. При движении трубчатые кости выполняют функции подобно рычагам, которые приводят в движение мышцы.

Ширина губчатых костей приблизительно равна длине. Губчатые кости покрыты снаружи слоем компактного вещества, состоят из губчатого вещества, в котором находится красный костный мозг.

Губчатые кости: грудина (плоская губчатая кость), ребра (плоские губчатые кости), кости запястья и предплюсны. Ключица — губчатая кость по строению, однако по форме — трубчатая кость.

Для этих костей характерна сложная форма, в ходе развития они обычно образуются из нескольких частей. К ним относят позвонки (позвонок — смешанная губчатая кость), крестец, подъязычную кость. По происхождению к смешанным костям также относится ключица.

Площадь плоских костей значительно преобладает над шириной. Плоские кости сходны по строению с губчатыми костями.

Плоскими костями являются: теменная, лобная, височная и затылочная (кости свода черепа), лопатка, грудина, ребра, тазовая кость.

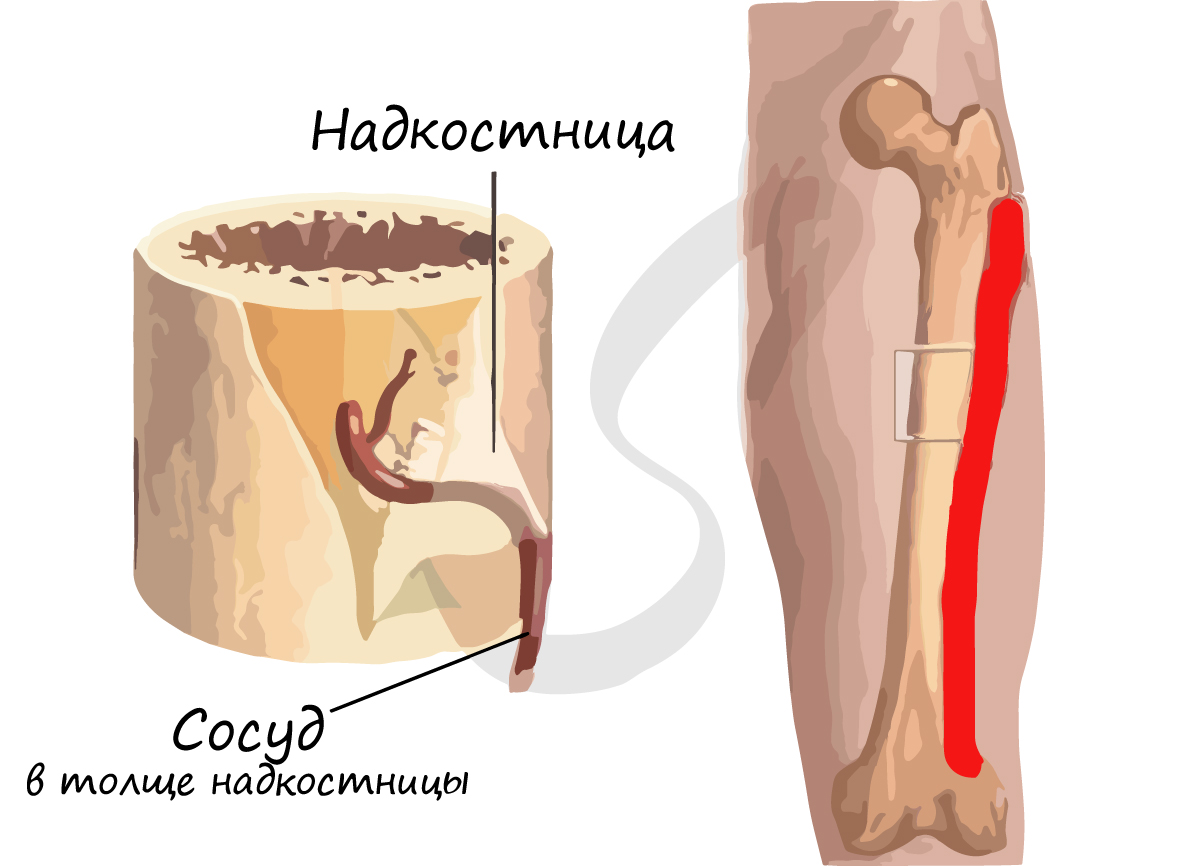

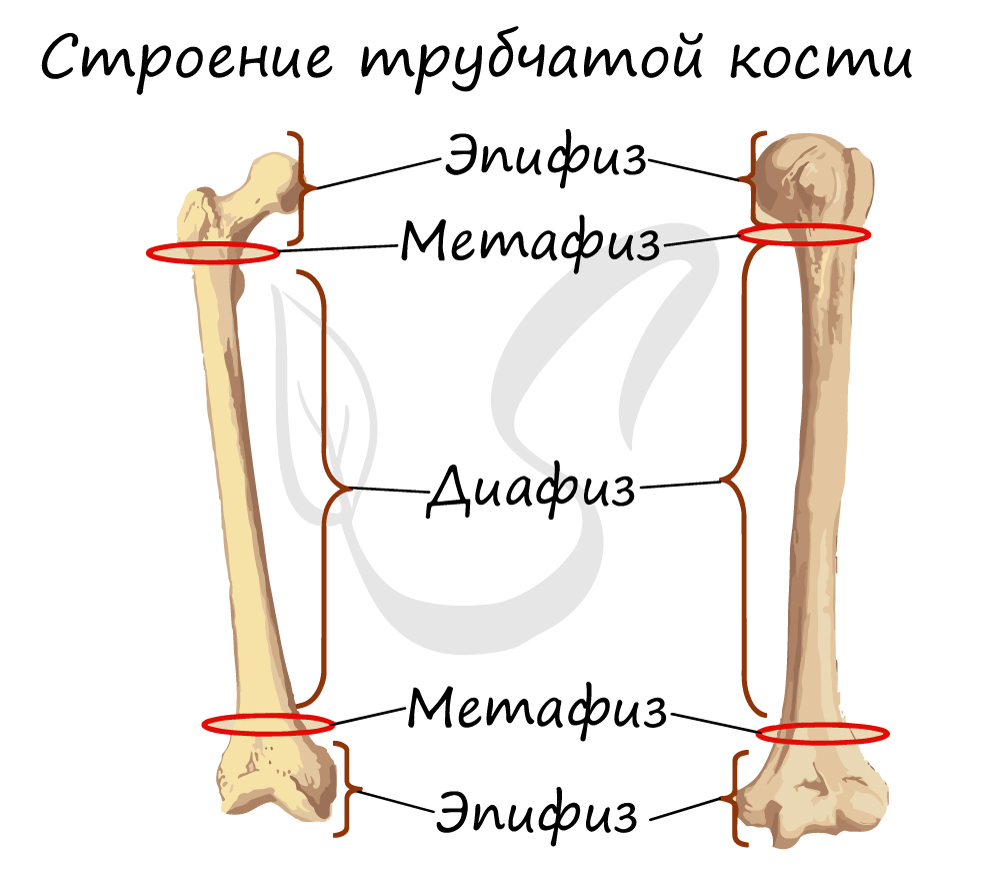

Строение трубчатой кости

На примере трубчатой кости мы с вами разберем части, на которые подразделяется кость. Поверхность кости покрыта надкостницей — тканью, которая окружает кость, прочно срастается с ней. В толще надкостницы лежат кровеносные сосуды и нервы, дающие ветви внутрь.

Запомните, что рост кости в толщину происходит именно благодаря надкостнице: ее внутренний слой клеток делится, при этом толщина кости увеличивается. Таким образом, надкостница выполняет ряд важных функций:

- Защитную — наружный слой плотный, защищает кость от повреждений

- Питательную (трофическую; греч. trophe — пища, питание) — в толще надкостницы к кости проходят сосуды

- Нерворегуляторную — в толще надкостницы проходят нервы

- Костеобразовательную — рост кости в толщину

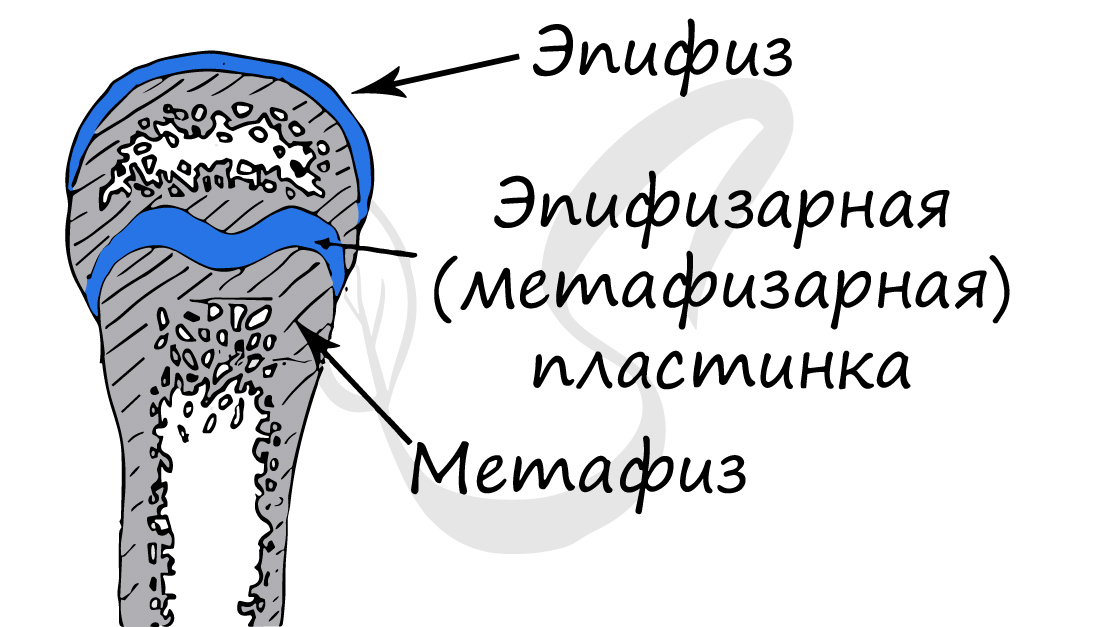

Перейдем непосредственно к строению кости. Диафиз (греч. diaphýomai — расти между) — тело кости, обычно диафиз цилиндрический или трехгранный. Эпифиз (от греч. epíphysis — нарост, шишка) — утолщенный конец длинной трубчатой кости. Участок кости между эпифизом и диафизом — метафиз (греч. meta — вслед, после, через).

В диафизах преобладает компактное вещество кости, в эпифизах — губчатое. Эти термины легко объяснить и запомнить с помощью рисунка, так что сделайте схему, и вы быстро их выучите 🙂

Обратите свое особое внимание на то, что рост кости в длину осуществляется за счет эпифизарной пластинки. Именно за счет этой пластинки, располагающейся между метафизом и эпифизом, происходит рост кости в длину. Эпифизарная пластинка хорошо кровоснабжается.

Соединения костей

Кости могут быть соединены друг с другом неподвижно: кости таза (подвздошная, лобковая, седалищная), кости черепа (кроме нижней челюсти), позвонки крестцового отдела, копчик.

К полуподвижным можно отнести: соединения шейных, грудных и поясничных позвонков, соединения ребер с грудиной. Межпозвоночные диски выполняют амортизационную функцию (фр.amortir – ослаблять, смягчать) — равномерно распределяют нагрузку на позвонки, обеспечивают гибкость и подвижность позвоночника. Обратите особое внимание, что между собой лобковые кости соединены полуподвижно: они образуют лобковый симфиз.

Сустав (синовиальное соединение — греч. sýn — вместе + лат. ovum — яйцо) — подвижное соединение костей скелета. Наука о суставах — артрология (греч. arthron — сустав + logos — учение). Связки — плотные образования из соединительной ткани — укрепляют сустав изнутри и снаружи (связки бывают внутрисуставными и внесуставными).

Поверхности костей в суставе (называемые — суставные поверхности) покрыты гиалиновым хрящом, который снижает трение между костями, выполняет амортизирующую функцию — равномерно распределяет давление.

Суставная сумка (капсула) крепится к суставным поверхностям или в их близи, окружает суставную полость (щелевидное пространство). Суставная сумка изнутри покрыта синовиальной оболочкой, которая секретирует синовиальную жидкость. Синовиальная жидкость заполняет полость сустава, питает сустав, увлажняет его, устраняет трение суставных поверхностей.

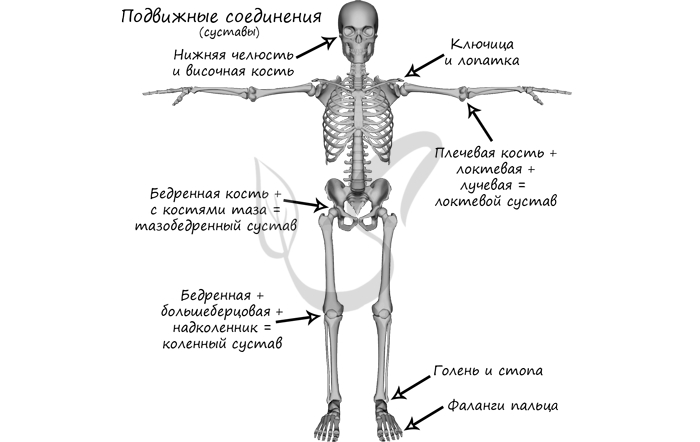

Подвижно в скелете человека соединены: нижняя челюсть + височная кость, ключица + лопатка (сустав малоподвижен), бедренная кость + тазовая кость (тазобедренный сустав), плечевая кость + локтевая + лучевая (локтевой сустав), бедренная + большеберцовая + надколенник (коленный сустав), голень и стопа (голеностопный сустав = большеберцовая + малоберцовая + таранная кости), фаланги пальцев.

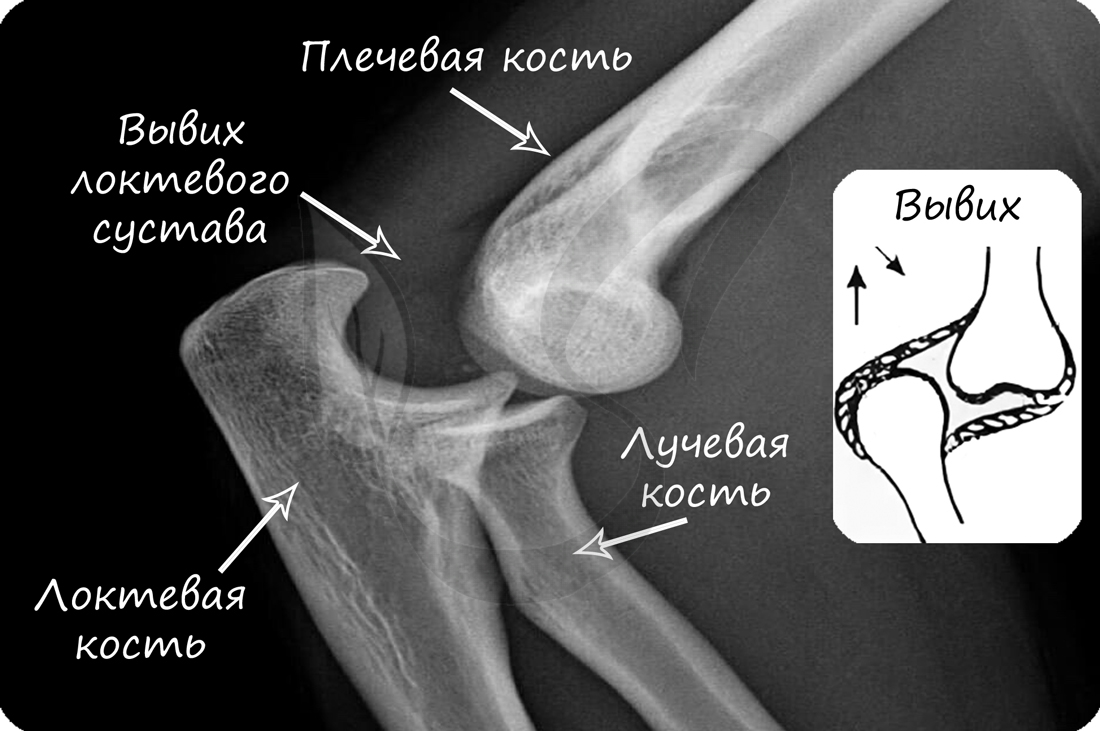

В норме кости могут смещаться относительно друг друга в суставе, однако при травме, слишком резком и сильном движении это смещение может быть слишком сильным: в результате нарушается соприкосновение суставных поверхностей. В таком случае говорят о возникновении вывиха.

Вывих — смещение суставных концов костей, как с нарушением целостности суставной капсулы, так и без нарушения.

Техника оказания медицинской помощи при вывихах:

- Иммобилизация (лат. immobilis — неподвижный) поврежденной конечности с помощью косынок, шин (поддерживающие крепления), путем прибинтовывания конечности к здоровой части тела

- Холод на область поражения, дать обезболивающее (убедившись в отсутствии аллергии)

- Доставить пострадавшего к врачу или вызвать скорую помощь

Перед вправлением вывиха следует делать рентгенологическое исследование, чтобы убедиться в отсутствии переломов костей, которые иногда сопутствуют вывиху.

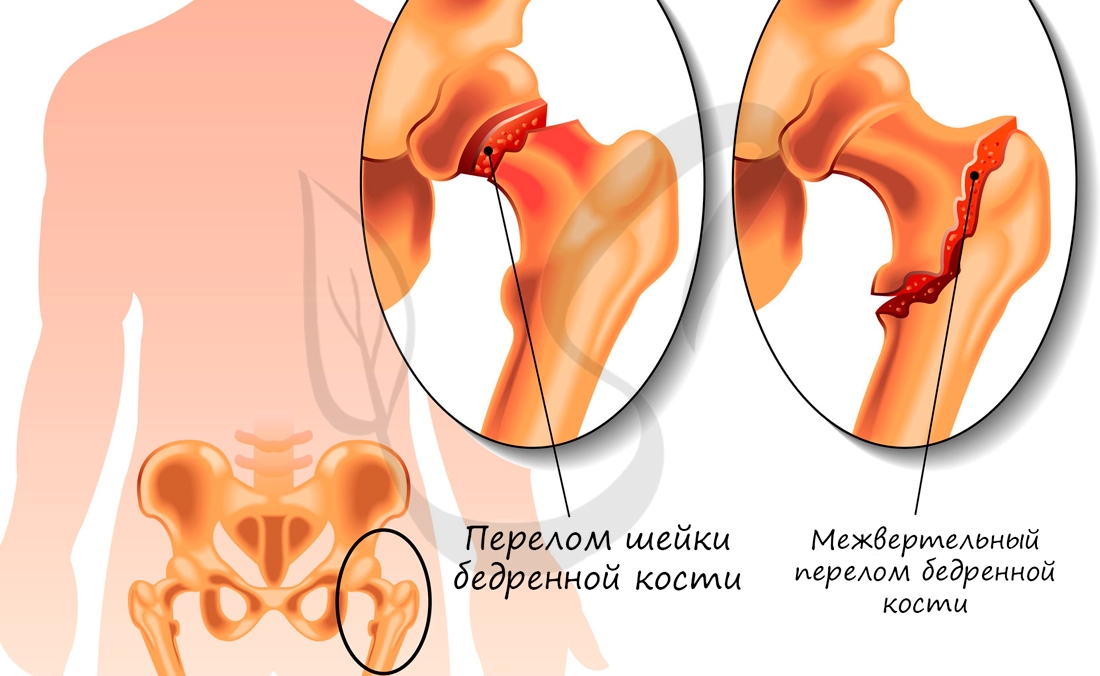

Переломы костей

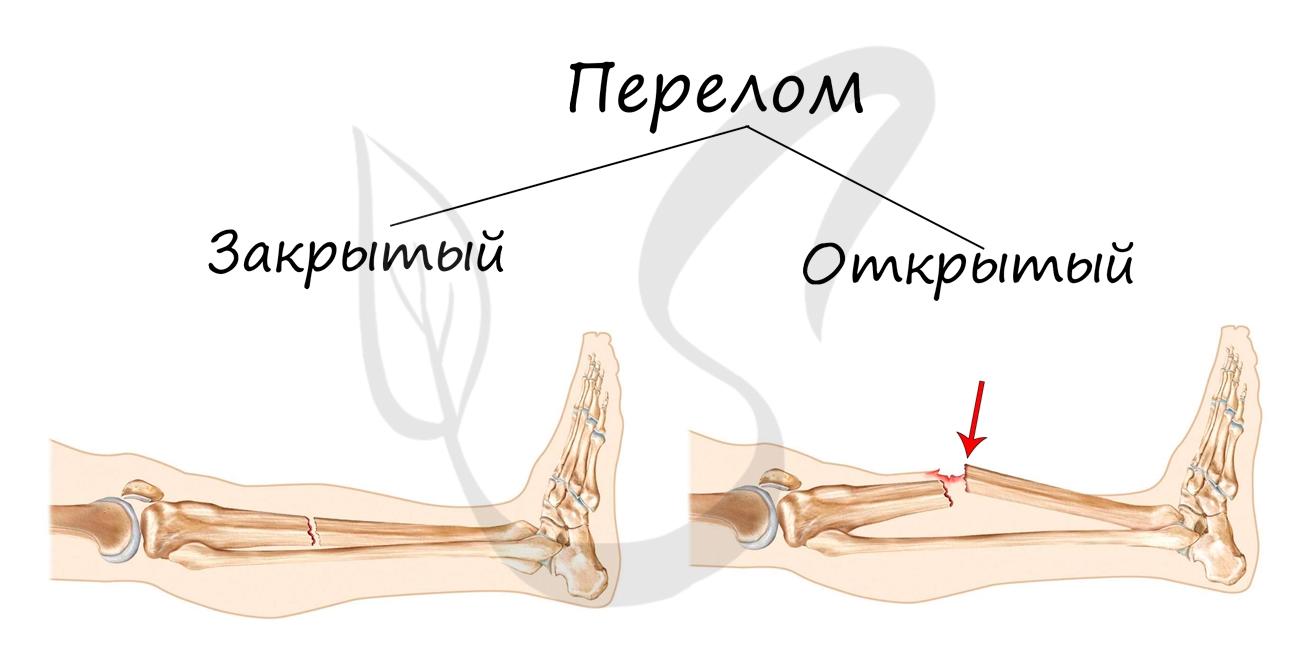

Перелом кости — частичное или полное нарушение целостности кости, возникающее в результате нагрузки превышающей прочность травмированного участка.

Переломы подразделяются на:

- Открытые — над переломом локализуется рана, проникающая или непроникающая до костных отломков

- Закрытые — перелом без повреждения кожных покровов над ним

Техника оказания медицинской помощи при переломах:

- Вызвать скорую медицинскую помощь

- При наличии кровотечения — его немедленно нужно остановить, наложив жгут

- В случае повреждения кожных покровов — наложить асептическую повязку, используя бинт или чистую ткань

- Дать пострадавшему обезболивающее, убедившись в отсутствии у него аллергии

- Иммобилизовать (обездвижить) поврежденную конечность специальными шинами, зафиксировать суставы выше и ниже места перелома. Для иммобилизации можно использовать подручные средства (палки, доски, прутья и т.п.)

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник