- ЕГЭ. История. Теория по кодификатору. 1.2.1. Князья и дружина.

- ЕГЭ. История. Теория по кодификатору.

- 1.2.1. Князья и дружина.

- история

- Древнерусские дружинники: сколько их было и какие у них были обязанности?

- Дружина — это что такое

- Дружина – это… Значение слова

- Этимология

- Княжеское войско

- Численность

- Состав

- Старейшая дружина

- Молодая дружина

- Обязанности дружинников

- Некоторые сведения из жизни дружины

- Добровольная народная дружина

- Пионерская дружина

- Итальянская дружина

ЕГЭ. История. Теория по кодификатору. 1.2.1. Князья и дружина.

ЕГЭ. История. Теория по кодификатору.

1.2.1. Князья и дружина.

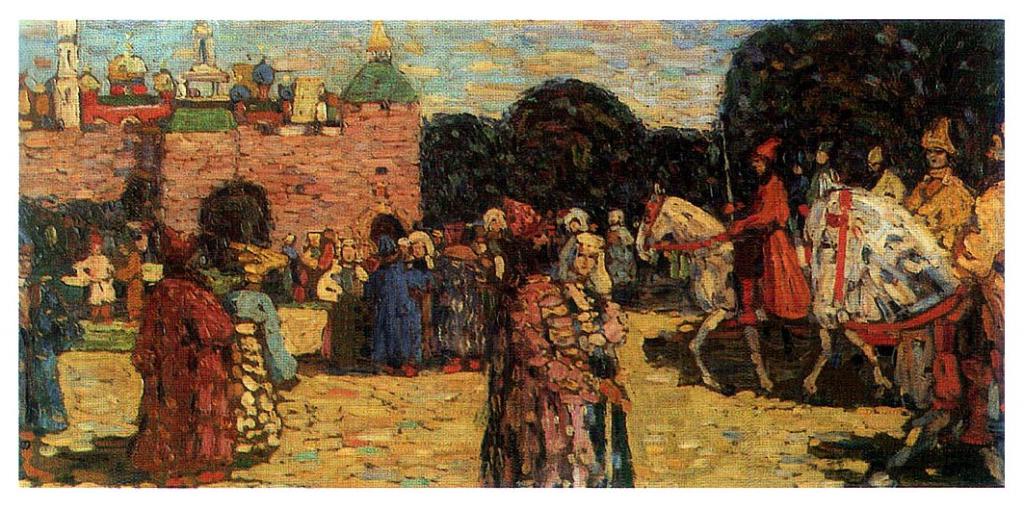

Князь, дружинники и ополченцы.

Дружина – это профессиональные воины, своеобразная военная община, которой руководил князь.

Дружина составляла основную часть княжеского воска, необходимого для решения как внутренних задач, так и внешних. Она формировалась не по родовому принципу, а по верности князю. Князь был в ней первым среди равных. Равенство проявлялось в совместных пирах, в равном делении полученной добычи во время походов, впоследствии – в разделе дани, которая была основным источником доходов дружинников.

Многие вопросы совместно решались князем и дружиной, например, идти в поход или заключать мир.

В первые годы развития государственности зависимость князя от дружинников была ещё велика. Князь должен был не только быть храбрым воином, но и вести себя в соответствии с понятиями чести.

Функции дружины:

- военная сила,

- телохранители князя,

- советники князя в основном — старшая дружина),

- управление и обслуживание имения князя,

- участие в сборе полюдья.

Состав дружины: неоднородный по этнической принадлежности (варяги, русы, поляки, венгры и др.).

Вход и выход из дружины – свободный, но есть дружинник всегда мог покинуть дружину.

Содержание дружины.

Дружина сначала лишь получала награду с доходов волостей и от военной добычи. С 12 века дружинники стали владельцам земель, получаемой за службу.

Количественный состав дружины: не более нескольких сотен человек (чаще около 400).

Рать – войско.

Дружина делилась на два разряда:

- старшая дружна (старейшая, передняя)– мужи (наиболее знатные и близкие князю люди) и бояре (высший слой общества), которые были советниками князя, наиболее влиятельной частью веча; старшие дружинники имели свои дружины;

- занимали высшие военные и гражданские должности:

—посадник – глава города («посаженный «князем на это место); в его ведении были все дел города, в подчинении находилось посадское войско.

—тысяцкий— военный руководитель городского ополчения («тысячи»);

—воевода- воинский начальник.

- младшая дружина (молодшая):

—отроки— низшая часть дружины; отроки исполняли служебные обязанности при княжеском дворе;

—гриди – телохранители князя;

— кмети (свободные общинники);

—дети боярские – служилые люди «по отчеству», то есть по наследству, их служба была обязательной, это был высший разряд младшей дружины.

Содержание дружины.

Дружина сначала лишь получала награду с доходов волостей и от военной добычи. С 12 века дружинники стали владельцам земель, получаемой за службу.

Количественный состав дружины: не более нескольких сотен человек (чаще около 400).

Войско древней Руси:

- дружина князя

- дружины бояр

- полки «воев» (создавались путём наборов на длительный срок)

- городовые полки

- народное ополчение (собиралось в годы народных бедствий, набегов врагов).

Временные рамки существования дружины: IX -XIII века.

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна.

Источник

история

2 Завершите определения.

а) Способ содержания дружины, заключавшийся в предоставлении князьями боярам прав сбора да-

ни с подвластных земель, именовался –

________________________________________________________________

б) Земледелец, получивший от феодала ссуду и обязанный в качестве уплаты долга и процентов по

нему выполнять в его пользу сельскохозяйственные работы, именовался –

_____________________________________

________________________________________________________________

в) Хозяйство, в котором большая часть произведенного продукта используется для личного по-

требления, называется – ____________________

г) Комплекс личных земель великого князя, населенных зависимым от него населением, принято

называть – _____________________________

________________________________________________________________

д) Татарские чиновники, проводившие перепись для сбора дани и определявшие размеры ордын-

ского «выхода» – _______________________

________________________________________________________________

е) Военно-политическая организация для сбора дани и контроля за местными властями на Руси –

______________________________________

________________________________________________________________

ж) Земельное владение, передаваемое под условием осуществления военной службы –

________________________________________________

________________________________________________________________

з) Налог в пользу церкви, составляющий 1/10 доходов населения –

________________________________________________________________

Источник

Древнерусские дружинники: сколько их было и какие у них были обязанности?

Древнерусские дружинники — отряд элитных воинов, по сути, бывших в свите князя и помогающих ему со всеми его обязанностями. А сколько их всего было?

Естественно, назвать точную численность дружинников нам затруднительно. По подсчётам археологов, раскапывавшим центр полян, город Гнезно, князья в этом регионе имели по меньшей мере 200 дружинников.

Интересное сообщение оставил арабский путешественник первой половины X в. Ибн-Фадлан:

Один из обычаев царя русов тот, что вместе с ним в его очень высоком замке постоянно находятся четыреста мужей из числа богатырей, его сподвижников, причем находящиеся у него надежные люди из их числа умирают при его смерти и бывают убиты за него.

Таким образом, если верить арабскому писателю, отряды князей могли насчитывать вплоть до 400 дружинников.

Карта путешествия Ибн Фадлана

Естественно, даже внутри дружины существовала особая дифференциация. Источники испещрены упоминаниями «лучшей дружины», «старшей дружины», «передней дружины». Внутри дружины имелась своя иерархия. Какая?

Верхушкой считалась «лучшая» или «старшая» дружина, состоявшая из бояр. Это мы можем сказать почти уверенно. Если мы обратимся к этимологии слова «боярин», то, обнаружим, что, вероятно, оно произошло от старославянского «болеринъ», то есть вельможа.

Кроме того, историки, анализируя сообщения в Повести временных лет, пришли к выводу, что бояре делились на непосредственно «бояр» и «старцев». Первые были членами княжеской дружины. Вторые, не уступая первым в знатности и богатстве, являлись так называемыми земскими боярами и были местной аристократией, не состоящей на службе у князя.

Ниже бояр в древнерусской иерархии стояла гридьба, которых также называли княжими мужьями. Историки полагают, что они занимались почти исключительно военной службой.

Наконец, была прислуга, самые младшие дружинники. Вероятно, их можно считать в некотором смысле аналогом европейских оруженосцев.

Все эти лица [имеется в виду «младшая» дружина] были или несвободные, или полусвободные, хотя и младшие члены боярских фамилий обыкновенно начинали службу с тех же низших дворовых должностей, что служило заменой и школьного образования. Как в физическом возрасте отрок становится постепенно мужем, так юридически росли права «отроков», пока они не становились «мужами» (боярами), — разумеется, не все. Отсюда и наполнялась главным образом княжая старшая дружина; слово «огнищанин» в памятниках западнославянских толкуется как вольноотпущенный. М.Ф. Владимирский-Буданов, российский историк второй половины XIX в.

Княжеская дружина строилась по принципу личной верности. Большая часть дружинников росла и воспитывалась вместе с князем, была его лучшими друзьями. Можно сказать, что это была своеобразная военная община, находящаяся вне древнерусского общества. При этом сам князь в этой общине считался лишь первым среди равным. Лев Диакон, византийский писатель, лично видевший Святослава Игоревича в 971 г. писал, что его одежда отличалась от одежды его людей только тем, что она была чуть чище.

Костюмы Руси XII-XIII вв.

Какие обязанности были у дружинников? Во-первых, они, конечно, давали советы князю. Дружинники — первые, к кому он обращался за помощью. Эти люди подсказывали князю, стоит ли идти походом на тот или иной город, стоит ли повышать размер дани или нет, стоит ли принимать новую веру (так, Святослав Игоревич, аргументируя отказ от принятия христианства, замечает, что над ним будут потешаться дружинники).

Во-вторых, конечно, дружина защищала и охраняла князя. Вместе с нею он ходил в походы, грабил города. Дружинники помогали князю присоединять новые территории, участвовали вместе с ним в усобицах.

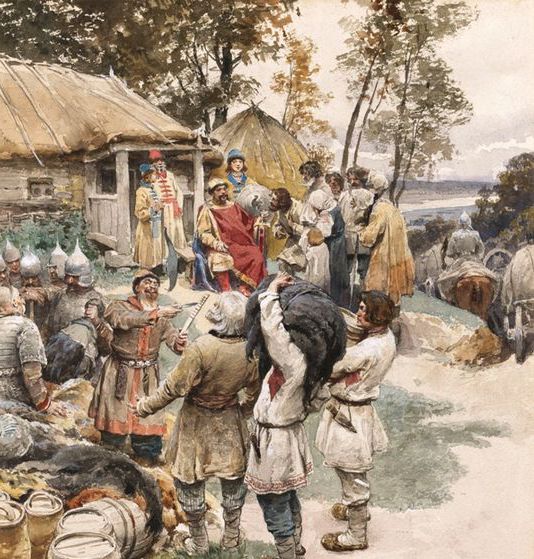

В-третьих, дружина помогала князю в управлении государством. Часто им доверялось управление городом. Князь назначал своих приближённых на какую-либо должность при дворе. Дружинники сопровождали князя, когда тот шёл собирать дань или полюдье.

Эволюция конного воина Северо-Восточной Руси с XIII по XIV вв. (слева — направо) в графических реконструкциях Красникова А.

Дружина, таким образом, была личной гвардией князя, его лучшими воинами, единственными, кому он мог стопроцентно доверять. В XII в. из неё постепенно складывается боярское сословие, княжья администрация. Воинская элита оседает на земле.

Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Источник

Дружина — это что такое

Дружина – что это такое? Как правило, говоря о дружине, мы вспоминаем древнерусское княжеское войско. Но, оказывается, значение слова «дружина» этим не ограничивается. Оно имеет множество толкований, хотя и довольно близких друг к другу. О том, что такое дружина, будет рассказано в статье. В ней мы поговорим не только о княжеском войске, но и о дружине добровольной, пионерской, антифашистской.

Дружина – это… Значение слова

Словари дают несколько толкований дружины. Как правило, их четыре. Что значит «дружина»? Определение слова в словарях выглядит следующим образом:

- Вооруженное объединение лиц, состоявших при князе и являвшихся ядром его войска. Они оказывали князю помощь в осуществлении властных функций. Существовали на Руси в IX-XIII веках.

- Отряд, группа, которые созданы по принципу добровольности для достижения определенной цели.

- Воинское подразделение, существовавшее в Российской империи до 1917 года в войсках ополченцев, формировавшихся на нерегулярной основе.

- Устаревшее слово, употреблявшееся в значении «рать, войско».

Этимология

Чтобы лучше понять, что такое дружина, рассмотрим этимологию этого слова. В русский язык оно пришло из старославянского, где обозначало «общество, отряд». В этом же значении оно существует и в других славянских языках – болгарском, сербохорватском, словенском, чешском, польском. Произошла «дружина» от слова «друг».

Все знают, что друг – это близкий человек, с которым связывают хорошие отношения, взаимная симпатия, взаимопонимание. В славянских языках оно также употребляется в значении «товарищ, спутник». Однако, как это ни парадоксально, в них слово «друг» пришло из готского и немецкого, где в разных формах обозначает «воевать, отряд воинов, военачальник». То есть кому-то это товарищ, а кому-то и враг.

Далее рассмотрим, какой была дружина у русского князя.

Княжеское войско

Как уже указывалось выше, в IX-XIII веках на Руси дружина – княжеское войско. Она была столь же неотъемлемым элементом общественной жизни, как и сам князь. Князь испытывал нужду в воинской силе, чтобы обеспечивать порядок в своей вотчине, а также чтобы обороняться от внешних сил. Дружинники являлись реальным военным «орудием», которое всегда было наготове. А также они выступали в качестве княжеских советников.

Значение дружины для князя трудно переоценить. Эта военная сила помогала ему завоевать выгодный стол, то есть добиться княжения в выгодном месте. Она поднимала статус правителя в глазах простых людей. Ведь князь, сумевший сплотить вокруг себя большое количество смелых и искусных воинов, был самым надежным защитником своих владений.

А это в эпоху непрекращающейся тяжелой борьбы с другими племенами было одной из первостепенных задач. Поэтому князья очень высоко ценили своих дружинников. Они берегли их, дарили им щедрые подарки, платили высокое жалованье.

Дальше разговор пойдет о численности и составе дружины.

Численность

Количественный состав войска мог быть различным. Но историки предполагают, что он был не больше нескольких сотен человек. Один из очевидцев, живших в X веке, арабский путешественник Ахмад ибн Фадлан, в своих уникальных записках отмечал следующее. В замке князя он видел 400 мужчин, относившихся к богатырям и бывших его сподвижниками.

Советский и российский исследователь славянской истории и культуры, археолог Б.А. Рыбаков, так писал о княжеском замке, относившемся к XI-XII векам: «По приблизительным подсчетам, в общей сложности здесь могло проживать где-то 250-300 человек».

Воины могли свободно вступить в объединение, сплотившееся вокруг князя, и так же свободно выйти из него. Если князь чем-то не устраивал дружинника, тот в любое время мог покинуть его и уйти к другому.

Состав

Сначала дружина не была связана с землей, а лишь с самим князем. Ее национальный состав не был однородным. Так, в дружинах с IX по XII век в ней встречались представители русов, варягов, тюрков, поляков, венгров, финнов. Отношения между князем и дружинниками складывались на основе свободного договора.

Дружина была ядром войска и, скорее всего, являлась основной частью конницы. Однако, когда войско князя отправлялось в крупный поход, в разное время в качестве главной силы в нем участвовали разные группы. Ими были следующие.

- Войска, состоящие из представителей племен, которые были подвластны князю (конец IX – начало X века).

- Полки «воев», которые формировались посредством нерегулярных наборов на длительный срок (2-я половина X – 1-я половина XI века).

- Городовые полки, выступавшие в поход, получавшие коней и оружие от князя. Для этого требовалось решение веча.

Начиная с XI века, прослеживается разделение дружины на два уровня. Первый – это дружина старейшая, лучшая, которую называли «лепшая», «передняя». Второй – дружина молодая – «молодшая».

Старейшая дружина

Старейшая дружина состояла из княжих мужей и бояр – хорошо обученных и привилегированных воинов. Как правило, они находились на высших военных и гражданских должностях. Например, таких как посадник, тысяцкий, воевода. А также они состояли при князе в качестве советников и были наиболее влиятельной частью веча.

Молодая дружина

Молодая дружина, предположительно, состояла из нескольких разрядов, среди которых были:

- Отроки, которых еще называли «пасынки» или «детские».

- Кмети – люди из свободных общинников.

- Гриди – княжеские телохранители, жившие в гридницах – помещениях во дворце.

- Дети боярские.

Существует мнение, что отроки были самым низшим разрядом молодой дружины и выполняли ряд обязанностей при дворе князя. Среди них могли быть также и люди несвободные, холопы. Что качается детских, то они состояли только из свободных. В молодую дружину могли входить дети великого князя, младших князей, дружинников. Таким образом они получали особого рода образование, а также приобщались к властным функциям.

Сверх несения военной службы младшие дружинники исполняли разные поручения князя, они были его телохранителями или свиты. Хотя в государственных советах они участия не принимали, их допускали на военные совещания.

Обязанности дружинников

Какие функции дружины и дружинников предусматривались? Дружина являлась основой, на которой строился государственный аппарат и военная организация Древней Руси. Сначала дружинники жили на территории княжеского двора.

К их обязанностям относились следующие:

- Охрана великого князя.

- Сбор дани.

- Участие в торговых экспедициях.

- Военные походы.

- Подавление восстаний.

- Осуществление управления на местах.

- Самообучение военному ремеслу, поддержание боевой готовности.

- Участие в совете, состоящем при князе.

Таким образом, дружина – это самое близкое окружение князя и в то же время – государственный орган, являвшийся постоянно действующим. Она превратилась в охранителя общего экономического интереса, став влиятельной политической силой.

Некоторые сведения из жизни дружины

Сохранились летописные упоминания о том, какие события происходили в жизни дружины. Вот некоторые из них:

- Иногда старейшие дружинники имели собственные дружины.

- Содержание дружины князем осуществлялось на доходы, получаемые им с волости. Помимо этого, дружине полагалась часть завоеванной добычи.

- Если кто-либо убивал старшего дружинника, с него взималась вира в двойном размере. (Вира – древнерусская мера наказания в виде взыскания с виновника денежных сумм). Со временем князья старались распространить это правило и в отношении младших дружинников.

- Когда князь уходил в мир иной, дружина, как правило, переходила к его преемнику. Поэтому иногда в княжестве было две дружины, между которыми часто возникало соперничество.

- По мере того, как в отдельных областях утверждаются потомки Рюрика, дружина становится более оседлой, приобретая местный характер. Земельную собственность дружинники получают в XII веке. Эти изменения приводят к тому, что постепенно такие функции боярства, как бюрократическая и вечевая, отходят на второй план. При этом уменьшается и значение самого веча, и вечевых полков. Некогда бывшие ближайшими сподвижниками князей — бояре — начинают противопоставляться новой опоре – двору князя.

А теперь поговорим о других определениях «дружины».

Добровольная народная дружина

ДНД (Добровольная народная дружина) – это организация в СССР, которая оказывала помощь правоохранительным органам государства в охране порядка, государственной границы. Она формировалась на уровне отдельного предприятия, колхоза, улицы, села, домоуправления.

Дружины находились в статусе самодеятельных общественных организаций. В их задачи входило:

- Бороться с преступниками.

- Помогать пограничникам в охране госграницы.

- Предупреждать и пресекать нарушения общественного порядка.

- Проводить воспитательную работу с населением.

Добровольные дружины в своей деятельности пользовались помощью таких структур, как государство, партийные, комсомольские и профсоюзные организации.

Пионерская дружина

Пионерская дружина – это основной вид объединения детей и подростков, которые были членами Всесоюзной пионерской организации. Этот термин вошел в жизнь пионеров в 1942 году, являясь символом героизма, проявленного участниками боевых дружин 1905-1907 годов. Пионерская дружина создавалась на базе:

- школы;

- детского дома;

- интерната;

- нахимовского училища;

- пионерского лагеря (в дни школьных каникул).

Как правило, в ней объединялось несколько сотен пионеров. В 1971 году эти образования в количестве 120 тысяч охватывали 23 миллиона детей. Высшим органом являлся пионерский сбор. Для повседневного управления избирался совет, он руководил пионерами и октябрятами. Им как в школе, так и по месту жительства создавались отряды, кружки, объединения по интересам, спортивные секции.

Основное место в структуре дружины занимали отряды, объединявшие пионеров каждого класса и состоявшие из звеньев. У дружины было свое знамя, у отряда – флаг. Пионерские дружины действовали под руководством комсомола, который осуществлял тесный контакт с коллективом педагогов и представителями общественности.

Лучших пионеров, по рекомендации совета дружины, принимали в комсомол. Ею руководил старший пионервожатый. Пионерские дружины объединялись в районную, городскую, во главе которых были коллективные органы руководства, называемые «Совет пионерской организации».

Итальянская дружина

«Итальянская дружина» – это антифашистская организация, которая была образована в 1921 году и еще называлась «Народными смельчаками». В ее состав входили:

- Коммунисты.

- Анархисты.

- Социалисты.

- Революционные члены профсоюзных организаций.

- Армейские офицеры.

Целью этой дружины было противостояние фашистскому террору, организованному чернорубашечниками Муссолини. Вдохновителем ее создания (в ответ на отряды ардити, «смельчаков», предшественников фашистов) был лейтенант Арго Секондари.

Сначала руководство итальянских коммунистов не поддерживало «Народных смельчаков», из-за чего его обвиняли в сектантства. В период гражданской войны в Испании многие выходцы из «Итальянской дружины» вступили в Интернациональные бригады. Во время Второй мировой войны, 25 июля 1943 года, организация была восстановлена.

Источник