Снятие показаний с электроизмерительных приборов. Цена деления. Чувствительность приборов

Снятие показаний с однопредельного прибора обычно не вызывает затруднений, поскольку шкала градуируется непосредственно в измеренных величинах.

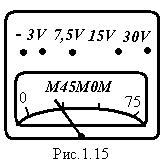

Для определения величины измеряемого напряжения необходимо определить цену деления прибора. Ценой деления прибора называется отношение предельного значения измеряемой величины к максимальному линейному или угловому отклонению. Таким образом, цена деления показывает, какая величина тока или напряжения приходится на одно деление прибора.

Величина, обратная цене деления

Определим цену деления в рассматриваемом примере. В данном случае напряжение, равное, 30B (используемый предел прибора), должно вызвать отклонение стрелки на 75 делений (число делений шкалы). Предположим, что стрелка отклонилась на 14,5 делений.

Таким образом, цена деления С=30В/75дел=0,4В/дел.

Теперь, зная цену деления, прибора, определим измеряемое напряжение

Для того, чтобы более точно измерить это напряжение, надо провести измерения на другом пределе измерения. Данным прибором напряжение, равное примерно 5.8В, можно измерить еще на двух пределах. Измерим то же напряжение на пределе 15В. При этом стрелка отклонилась на 28 делений. Цена деления на данном пределе будет равна: С=15В/75дел=0,2В/дел. Значит, величина измеряемого напряжения равна

Измерим теперь напряжение на пределе 7,5В. Показание прибора в этом случае равно 55,5 делений. С=7.5В/75дел.=0.1 В/дел; и

Таким образом, измерения на трех разных пределах дали разные значения измеряемого тока. Этого и следовало, ожидать, т.к. измерения проводятся с некоторой погрешностью.

Источник

Формирование умения снимать показания измерительных приборов

7-й класс. Базовый курс

В 7-м классе, после знакомства с измерительными приборами, я выделяю дополнительно один-два урока (в зависимости от уровня математической подготовки класса) для формирования умения снимать показания измерительных приборов, имеющих шкалу. Можно использовать демонстрационное и лабораторное оборудование (измерительные цилиндры с различной ценой деления, термометры, амперметры, вольтметры и т.д.), а также рисунки шкал приборов в учебниках, задачниках, дидактических карточках.

В процессе эвристической беседы ученики, рассматривая различные измерительные приборы, выделяют их общие признаки и делают записи в тетрадях:

«Шкальный измерительный прибор имеет:

1) шкалу;

2) указатель, перемещающийся по шкале;

3) обозначение единиц измерения физической величины, которую измеряет данный прибор».

1) определить, какая физическая величина измеряется данным прибором;

2) определить цену деления прибора;

3) определить показания прибора.

Далее следует мотивационный этап – я вызываю у учеников затруднение: на доске или на экране (с помощью кодоскопа) демонстрирую шкалу и прошу определить показание.

К сожалению, обычно немногие могут быстро и правильно выполнить это простое задание (хотя определять цену деления семиклассники уже должны уметь из курса математики). Ученик, давший правильный ответ, подробно объясняет, как он рассуждал. Затем семиклассники оформляют рисунок в тетрадях и делают вычисления (один из учеников комментирует). Я показываю записи на экране – для проверки:

Далее я сообщаю: «Сегодня мы будем учиться снимать показания с любой (!) самой сложной шкалы любого (даже незнакомого!) прибора», – и показываю на экране (или на доске) новую шкалу:

Ученики аккуратно делают рисунок в тетрадях и получают учебные инструкционные карты с очень подробным алгоритмом снятия показаний прибора. В инструкционной карте I – два задания. Для выполнения задания 1 необходима таблица (она висит на стене), задание 2 можно пока пропустить или выполнить устно.

Один из учеников читает вслух задания и способы их выполнения. Класс делает записи в тетрадях, я пишу на доске (или использую кодоскоп):

1) °С, температура.

2) Цена деления:

3) Показания прибора: c + n • d.

t = 12 °С + 5 • 0,5 °С = 14,5 °С.

Далее можно начать оформлять задачу № 31 (рис. 9) из задачника В.И.Лукашика (для 7–8-го классов).

Поясняю, что достаточно изобразить участок шкалы, на котором снимают показания (рисовать полностью измерительные цилиндры слишком долго). Затем ученики продолжают работать самостоятельно, по необходимости пользуясь инструкционными картами или с помощью учителя.

На дом дается аналогичное задание: снять показания изображенных на рисунках приборов.

Обычно на отработку и закрепление умения требуется еще один урок (я использую часы из резерва). За это время каждый ученик выполняет разное количество заданий (они могут быть различными и по уровню сложности), что позволяет осуществлять дифференцированный подход. Учитель и сильные ученики оказывают помощь тем, у кого возникают затруднения. Оценивать классные и домашние работы можно выборочно.

На следующем уроке проводится лабораторная работа № 1. Теперь ученики используют полученные знания и умения на практике, работая с реальными физическими измерительными приборами. А учитель, проверяя работу, сможет судить о сформированности навыка снятия показаний.

Лабораторная работа № 1

Цель работы: определить цену деления измерительного цилиндра и научиться определять с его помощью объем жидкости.

Оборудование: измерительный цилиндр с водой.

Задание 1. Определить цену деления измерительного цилиндра.

Задание 2. Определить объем жидкости в измерительном цилиндре.

Цена деления измерительного цилиндра: d = . см 3 = . м 3 .

Объем жидкости в измерительном цилиндре: V = . см 3 = . м 3 .

Перевод единиц из см 3 в м 3 обычно вызывает затруднения. Необходимо обсудить с семиклассниками, как это делается. Сильные ученики быстро выполняют работу и берут измерительные цилиндры с другой ценой деления (или другие приборы). Таким образом, за 2–3 урока удается сформировать обобщенное умение снимать показания со шкальных измерительных приборов и повысить интерес к предмету. Больше к этому вопросу в старших классах мы не возвращаемся.

Снятие показаний приборов

Учебная инструкционная карта I

Задание 1: определить, какая физическая величина измеряется данным прибором.

1) найдите на шкале обозначение единицы физической величины;

2) установите по таблице наименование единицы физической величины, измеряемой данным прибором;

3) установите по таблице, какую физическую величину измеряет данный прибор;

4) прочитайте значения физических величин, указанные на шкале прибора.

Задание 2: определить пределы измерения прибора.

1) определите наименьшее значение физической величины, указанное на шкале прибора. Запишите: «Нижняя граница измерения прибора равна. »;

2) определите наибольшее значение физической величины, указанное на шкале. Запишите: «Верхняя граница измерения прибора равна. »

Учебная инструкционная карта II

Задание: определить цену деления шкалы прибора.

1) выберите участок шкалы, на котором будете определять цену деления (по ближайшим от указателя делениям, возле которых проставлены цифры);

2) укажите наибольшее значение измеряемой физической величины на этом участке: b = . ;

3) укажите наименьшее значение измеряемой физической величины на этом участке: c = . ;

4) подсчитайте число делений (т.е. число промежутков между черточками) на участке от c до b. Запишите: a = . ;

5) вычислите цену деления шкалы прибора:

Ценой деления прибора называют значение физической величины, приходящееся на наименьшее деление данного участка шкалы прибора:

b – верхняя граница участка шкалы;

c – нижняя граница участка шкалы;

a – число делений, т.е. число промежутков между черточками от c до b.

Учебная инструкционная карта III

Задание: определить показания прибора.

1) определите наименьшее значение измеряемой величины на участке шкалы, для которого определялась цена деления: c = . ;

2) подсчитайте число делений от c до указателя (стрелки): n = . ;

3) вычислите показание: c + n • d = . , где d – цена деления.

Полученный результат соответствует значению измеряемой физической величины.

Внимание! Не забывайте при вычислениях указывать единицы физических величин!

Источник

Методы снятия показаний приборов

По методам снятия показаний приборы бывают:

· Акустические – мерой уровня является время распространения звуковых колебаний от источника излучения до контролируемой границы раздела сред и обратно до приемника.

· С непосредственным отчетом – датчики со шкалой, показывающие или записывающие показания (указательные стекла, УДУ – 10, ДСС).

· С электрической передачей информации – электрическая система передачи дает возможность передавать показания на расстоянии 500 м и более. Основными датчиками, применяемыми в системах передачи на постоянном токе, являются: реостатные, диф.трансформаторные, токовые и т. д.

· С пневматической передачей показаний – пневматическая система передачи показаний нашла применение в тех случаях, когда применение электрических исключается ввиду пожароопасности, взрывоопасности производства. Дальность передачи 160 м.

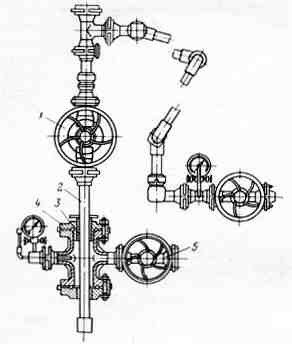

Фонтанная арматура состоит из трубной обвязки и фонтанной елки.

Скважинный трубопровод своим верхним концом закрепляется либо в катушке-трубодержателе, устанавливаемой на трубную головку, либо в муфте-трубодержателе, устанавливаемой в корпусе трубной головки.

Фонтанная елка – часть фонтанной арматуры, устанавливаемая на трубную обвязку; предназначена для контроля и регулирования потока скважинной среды в скважинном трубопроводе и направления его в промысловый трубопровод.

Конструкция устьевой фонтанной арматуры обеспечивает полную герметичность по отношению к окружающей среде.

Арматура комплектуется запорными устройствами, а также регулируемыми или нерегулируемыми (сменными) дросселями. Допускается дооборудование запорными устройствами и обратным клапаном.

По требованию потребителя конструкция устьевой арматуры может предусматривать возможность нагнетания ингибиторов коррозии и гидратообразования а скважинный трубопровод и затрубное пространство, а также измерения давления и температуры скважинной среды в боковых отводах елки.

Пневмопилоты, входящие в комплект арматуры, обеспечивают перекрытие скважинной среды при регламентированном отклонении ее параметров от заданного режима эксплуатации скважины.

В качестве запорных устройств фонтанной арматуры применяются краны с конической пробкой и прямоточные задвижки со смазкой. Боковые отводы елки и трубной обвязки оканчиваются ответным фланцами для приварки к трубопроводу.

Арматура изготовляется по схемам 1, 2, 3, 3а и 6 (ГОСТ 13846-89) и комплектуется прямоточными задвижками типа 3М и 3МС, а также нерегулируемыми (сменными) и регулируемыми дросселями

При закачке горячей воды, особенно при высоких устьевых температурах, трубы, через которые ведется закачка, и все системы горячего водоснабжения испытывают значительные температурные деформации, так как при эксплуатации системы неизбежны остановки и охлаждения. Если в поверхностных горячих водоводах вопрос о компенсации температурных деформаций решается сравнительно просто, то в нагнетательных скважинах при закачке горячей воды по НКТ, башмак которых снабжен пакером и зафиксирован якорем, положение осложняется. В таких условиях аппаратура должна обеспечивать не только нужную прочность сооружения, так как вода закачивается при давлениях до 20 МПа и температурах до 200 °С, но и возможность относительного перемещения НКТ в устьевом сальнике. Соединение арматуры с водоводом делается шарнирным (рис. 3.16).

| Техническая характеристика арматуры АП60-150 |

| Давление, МПа: |

| пробное |

| рабочее |

| Максимальная температура, °С |

| Максимальное температурное удлинение НКТ, мм |

| Диаметр проходного сечения, мм |

Арматура АП60-150 комплектуется термостойким лубрикатором для спуска в скважину глубинных приборов и специальной колонной головкой.

Рис. 3.16. Шарнирная арматура устья нагнетательной скважины для закачки

горячего теплоносителя: 1 — центральная задвижка; 2 — сальниковая труба колонны НКТ;

3 — термостойкий сальник; 4 — корпус сальника; 5 — задвижка межтрубного пространства

При закачке теплоносителя в пласт, особенно такого как пар, башмак НКТ герметизируется специальным термостойким пакером для предотвращения попадания в затрубное пространство скважины закачиваемого пара или воды, что снижает теплопотери в стволе скважины.

Закачка пара в пласты используется в несколько больших масштабах, чем закачка горячей воды. Применяется как непрерывная закачка пара через систему нагнетательных скважин, так и циклическая в добывающие скважины для прогрева призабойной зоны и последующего перевода скважины на режим отбора жидкости. Для закачки пара используются передвижные и стационарные парогенераторные и котельные установки.

- После вывода скважины на установившийся режим, нефтепромысел дает заявку на производство работ по доуравновешиванию станка-качалки.

- В течение двух суток с момента запуска УШГН, нефтепромысел осуществляет контроль за ее работой. В дальнейшем контроль за работой скважины производится динамометрированием, замерами дебита жидкости, устьевых давлений и динамического уровня.

- В течение первых двух недель работы УШГН, нефтепромысел проводит комплекс исследований на скважине с целью определения оптимального режима работы спущенного насоса.

- Любое изменение режимов работы скважины оборудованной УШГН должно быть обосновано расчетами. Ответственным за своевременное проведение расчетов и систематическое внесение изменений режима работы УШГН является технолог нефтепромысла.

Постоянно действующая комиссия по расследованию преждевременных отказов УШГН производит расследования причин отказов насосов с наработкой до 100 суток.

Источник