Строение и функции сальных желез

Сальные железы являются производными, или придатками кожи. Они впервые были описаны анатомом Malpighi в 1689 г. Располагаются практически на всех участках кожного покрова, за исключением ладоней, подошв и тыла стоп. В подавляющем большинстве протоки сальных желез открываются в устья волосяных фолликулов длинных, щетинистых или пушковых волос. При этом собственно сальная железа располагается у корня волоса на границе сетчатого и сосочкового слоев дермы. Кроме того, сальные железы располагаются изолированно на следующих участках кожного покрова: области носа, лба, подбородка, углов глаз, краев век (железы хрящевого края век — мейбомиевые железы), красной каймы губ, места перехода кожи в слизистую оболочку носа, нижней трети прямой кишки, кожи сосков и периареолярной области грудных желез, головки полового члена и внутреннего листка крайней плоти (тизониевы железы), а также на малых половых губах и клиторе.

Количество сальных желез на различных участках поверхности тела неодинаково. Так, например, в области тыла кистей, кожи голеней и на красной кайме губ их мало. Напротив, в области лба, надбровий, носогубного треугольника, подбородка (так называемая Т-зона), на волосистой части головы, а также в области ушных раковин, средней линии груди и в межлопаточной области спины число сальных желез велико и достигает 400-900 на квадратный сантиметр. Именно эти места большого скопления сальных желез поражаются при себорее — состоянии, при котором усилена секреция кожного сала. Большое количество сальных желез присутствует также в подмышечных впадинах, перианально и перигенитально. Там они анатомически связаны не только с волосяными фолликулами, но и с апокринными потовыми железами. Поэтому при их закупорке и воспалении возникает одна из тяжелых форм акне — суппуративный гидраденит, или инверсные акне. Указанные зоны с большим количеством сальных желез принято называть себорейными.

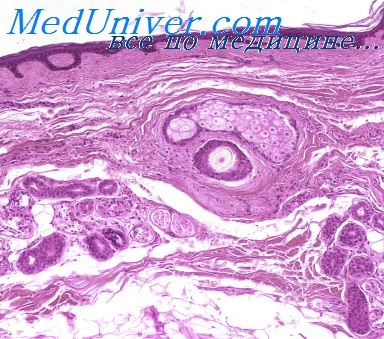

Сальные железы относят к простым альвеолярным железам с разветвленными концевыми отделами и выводными протоками. Концевые отделы образованы несколькими альвеолами (мешочками, дольками, ацинусами), состоящими из многослойного эпителия, в котором имеются клетки двух типов: базальные клетки и себоциты. Базальные клетки лежат на базальной мембране и образуют периферический, или ростковый слой концевого отдела железы. Себоциты мигрируют из базального слоя и дифференцируются. Эти клетки выполняют секреторную функцию, в них накапливаются в виде крупных включений липиды; в дальнейшем себоциты смещаются в направлении протока железы, распадаются и превращаются в секрет — кожное сало. Тип секреции, при котором клетка-продуцент липидов полностью погибает и формируется секрет железы, называется голокриновым, или голокринным. Следовательно, сальные железы являются типичными представителями голокринного типа секреции. Каждый концевой отдел имеет свой выводной проток, которые объединяются в общий; он выходит в волосяной фолликул. Широкий и короткий общий выводной проток выстлан многослойным плоским ороговевающим эпителием.

Сально-волосяные фолликулы и обособленно расположенные сальные железы обильно снабжаются кровью от поверхностного и глубокого дермальных сплетений. Данное обстоятельство имеет важное значение, поскольку с секретом сальных желез выделяются различные продукты метаболизма, а также токсиеские и некоторые лекарственные вещества (например, препараты йода, хлора, брома и др.), поступающие из крови.

Иннервация сальных желез осуществляется сложным нервным сплетением, окружающим сальные железы, волосяные фолликулы, а также потовые железы. В состав этих сплетений входят волокна вегетативной нервной системы.

На различных участках кожного покрова сальные железы имеют неодинаковую величину. Обычно наиболее мелкие сальные железы связаны с фолликулами длинных волос, а крупные и многодольчатые — с фолликулами пушковых. Значительную величину имеют многодольчатые сальные железы в себорейных зонах. Довольно крупные размеры они имеют на лобке, в области больших половых губ, а также по линии шва на коже полового члена. Кожа голеней, предплечий и тыльных поверхностей кистей снабжена мелкими одно- или двудольными сальными железами. Именно поэтому кожа в этих местах наиболее часто характеризуется повышенной сухостью.

В течение жизни сальные железы изменяют свои размеры. Так, они имеют сравнительно большую величину непосредственно после рождения и в первые месяцы жизни ребенка, а затем уменьшаются. Резкое увеличение размеров сальных желез происходит с началом полового созревания. Наибольшей величины сальные железы достигают к 18-35 годам. В старости они в значительной степени атрофируются, поэтому одним из признаков старения кожи является ее нарастающая сухость. Известно также, что у девочек усиление секреции кожного сала начинается раньше, чем у мальчиков. В дальнейшем у женщин отмечается замедление темпа выделения кожного сала в течение всей жизни, но оно сохраняется дольше, чем у мужчин.

Сальные железы выделяют сложный по составу секрет, который называют кожным салом. У взрослого человека за одни сутки в среднем вырабатывается около 20 грамм кожного сала. Выделению секрета сальных желез на поверхность кожи способствует сокращение гладкой мышцы, поднимающей волос. А сами волосы также покрыты тонкой водно-липидной пленкой.

Кожное сало, выделяясь из секреторного отдела сальных желез, заполняет их выводные протоки, устья волосяных фолликулов и постепенно распределяется по бороздкам кожи, покрывая всю поверхность кожи слоем толщиной 7-10 мкм. Одновременно на поверхность кожи попадает секрет потовых желез; при этом он смешивается с кожным салом и эмульгируется. Таким образом, на поверхности тела образуется сплошная, тонкая водно-жировая эмульсионная пленка, названная водно-липид- ной мантией. В состав водно-липидной мантии также входят керамиды рогового слоя (см. ниже). Эмульгирование кожного сала происходит благодаря гидрофильным высокомолекулярным алифатическим спиртам и холестерину, входящим в его состав. В зависимости от соотношения сала и пота на коже, образовавшаяся водно-жировая эмульсия может содержать больше жира (тип «вода в масле») или же больше воды (тип «масло в воде»). Так, например, при высокой температуре окружающего воздуха и усиленном потоотделении на коже образуется эмульсия типа «масло в воде», а при низкой температуре и незначительном потоотделении — типа «вода в масле». На себорейных участках эмульсия типа «вода в масле» образуется и при более высокой температуре.

По своему химическому составу кожное сало представляет собой смесь липидов. В его состав входят в основном свободные и связанные (этерифицированные) жирные кислоты. Кроме того, в кожном сале обнаруживают в небольшом количестве углеводороды, многоатомные алкоголи, глицерин, холестерол и его эфиры, эфиры воска, сквален, фосфолипиды, каротин, а также метаболиты стероидных гормонов. Среди свободных жирных кислот обнаруживают все жирные кислоты с количеством атомов углерода от 1 до 22. В их число входят высшие и низшие жирные кислоты, насыщенные и ненасыщенные, с прямой и разветвленной цепью углеродных атомов.

Основную часть свободных жирных кислот составляют высшие жирные кислоты и их гомологи с 14 (миристиновая), 16 (пальмитиновая) и 18 (насыщенная — стеариновая и ненасыщенная — олеиновая) атомами углерода в цепи. Растворимые в воде низшие жирные кислоты (муравьиная, уксусная, пропионо- вая, масляная, валериановая, капроновая, энантовая, пеларгоновая, каприновая и ундециленовая) и их гомологи содержатся в кожном сале в незначительном количестве. При этом известно, что содержание свободных высших жирных кислот составляет 25% по отношению к весу кожного сала, а свободных низших жирных кислот всего — 5,5%. Следует также подчеркнуть, что свободные низшие жирные кислоты с числом углеродных атомов от 1 до 13, обладают фунгицидными, бактерицидными и вирусостатическими свойствами, выполняя тем самым функцию своеобразного «биологического тормоза» в защитной системе поверхности кожи.

Кожа как уникальная структура по праву сравнивается многими авторами с кирпичной стеной, где роль «кирпичей» выполняют корнеоциты (постклеточные структуры рогового слоя), а «цемента» — высокоспециализированные и уникально организованные межклеточные липиды. К таким липидам относят керамиды (от англ. ceramides), холестерол, жирные кислоты, а также фосфолипиды, гликосилкерамиды, свободные сфингоидные основания и сульфат холестерола. Указанные липиды формируют основной барьер для воды, препятствуя тем самым трансэпидермальной потере воды (transepidermal water loss — TEWL). Они также играют роль особого межклеточного цементирующего вещества, дающего прочность сцепления постклеточных структур рогового слоя и обеспечивающего целостность кожи. В настоящее время известно, что в роговом слое эпидермиса имеется шесть основных классов так называемых «свободных», не связанных с корнеоцитами, керамидов и два основных класса керамидов, ковалентно связанных с поверхностью корнеоцитов (классы А и В). Состав керамидов в роговом слое кожи у людей весьма вариабелен и зависит от расы, сопутствующих соматических заболеваний, возраста, окружающей среды и ряда других факторов. Керамиды имеют довольно сложное химическое строение. Большинство из них представляют собой длинные цепи сфингоидного основания с количеством атомов углерода от 16 до 22; реже они представлены дигидросфингозином, фитосфингозином и 6-гидро- ксисфингозином. Сфингоидные основания соединены с различными жирными кислотами (олеиновой, линолевой и др.), в том числе и со свободными низшими жирными кислотами, выполняющими ряд важных биологических функций. К функциям керамидов относят не только удержание воды в коже, но и регуляцию темпа десквамации, а также влияние на диффе- ренцировку кератиноцитов. Показано, чтосфингозин способен регулировать темп обновления эпителиального пласта, препятствуя его быстрой смене без нормальной дифференцировки кератиноцитов.

Секреция кожного сала регулируется в основном гормональными и в меньшей степени нейрогенными механизмами.

Гормональная регуляция секреции кожного сала осуществляется через андрогены, а именно, тестостероном, который является основным гормоном, усиливающим секрецию кожного сала. Именно к этому половому гормону имеются рецепторы на мембране клеток себоцитов. Взаимодействуя с рецептором на поверхности клетки, продуцирующей кожное сало, тестостерон под действием энзима 5-а-редуктазы преобразуется в свой активный метаболит — дегидротестостерон, который непосредственно увеличивает продукцию секрета. Было доказано, что сальные железы различной локализации имеют разное количество рецепторов к тестостерону. Этим объясняется тот факт, что у ряда пациентов нередко поражаются определенные зоны, например, только кожа в области подбородка или только кожа спины и т.д. Количество биологически активного анд- рогена, как и чувствительность рецепторов себоцитов к нему, и активность 5-а-редуктазы, определяющие скорость секреции сальных желез, генетически детерминированы. В целом же, гормональная регуляция секреции кожного сала может осуществляться на четырех уровнях: гипоталамус, гипофиз, кора надпочечников и половые железы.

К гормонам, подавляющим салоотделение, относятся эстрогены, так как их преобладание приводит к уменьшению действия андрогенов. Однако подавляющий секрецию кожного сала эффект эстрогенов выражен значительно меньше, чем эффект андрогенов, которые стимулируют салоотделение.

Что касается нейрогенной регуляции секреции, то она в основном осуществляется вегетативной нервной системой. Усиленное салоотделение обнаруживают у лиц с ваготонией; при этом возможно появление и других симптомов повышенного тонуса вагуса — резко усиленной потливости, стойкого красного дермографизма, акроцианоза. Изменение тонуса вегетативной нервной системы, иннервирующей мышцы, поднимающие волос, приводит к более быстрому опорожнению кожного сала из сальных желез, связанных с волосяным фолликулом. Считается, что не только вегетативная нервная система оказывает влияние на секрецию кожного сала. Известно также, что салоотделение отчетливо усиливается при различных поражениях коры головного мозга (инсульт) или при некоторых подкорковых нарушениях при энцефалите, паркинсонизме, диэнцефальных нарушениях, а также при поражении периферических нервов. Значительные нарушения салоотделения встречаются и у больных такими психическими заболеваниями, как шизофрения, маниакально-депрессивный и инфекционный психозы, эпилепсия, различные депрессивные состояния. По-видимому, во всех указанных состояниях более существенное значение имеют изменение выброса гормонов гипофиза и гипоталамуса и опосредованное действие на содержание тестостерона.

В заключение следует подчеркнуть биологическую роль сальных желез. Прежде всего, сальные железы выделяют кожное сало, которое входит в состав водно-липидной мантии кожи. Водно-липидная эмульсия, образующаяся на поверхности кожи, оказывает следующие воздействия:

Придает эластичность коже и препятствует ее пересушиванию.

Регулирует темпы десквамации и дифференцировку кератиноцитов.

Способствует поддержанию постоянной температуры тела за счет изменений физического состава водно-липидной мантии.

Нейтрализует щелочи, попадающие на поверхность кожи, органическими жирными кислотами и поддерживает постоянный слабо-кислый рН (4,5-5,5).

Подавляет размножение бактерий, грибов, вирусов благодаря свободным низшим жирным кислотам и некоторым другим веществам, входящим в состав кожного сала, пота и рогового слоя.

Является одним из путей экскреции различных продуктов обмена, а также лекарственных и токсических веществ.

Источник

Способ секреции сальной железы

Апокринные железы отличаются от эккринных желез своим происхождением, распределением, способом секреции, размерами и отношением к краскам. Вместе с волосом и сальными железами они развиваются из первичной эпителиальной зародышевой клетки и в соответствии с этим протоки апокринных желез направляются в сальноволосяные фолликулы, а не непосредственно в эпидермис.

Апокринные железы имеются лишь в некоторых участках кожного покрова: в подкрыльцовых впадинах, вокруг сосков, в перигенитальной и перианальной областях; в измененном виде он.и находятся в наружном слуховом проходе (серные железы), в области век [железы Молля (Moll)] и в области груди (молочные железы).

В отдельных случаях единичные апокринные железы встречаются в области живота и груди. Апокринные железы — трубчатые, активно секретируют, клетки их претерпевают полный цикл секреторного развития. В начале цикла клетки имеют кубическую форму; увеличиваясь постепенно в высоту, они достигают просвета и освобождают в него часть своей протоплазмы. Этот способ секреции Шиффердекер назвал мерокринным.

Название «апокринные» основано на том, что часть протоплазмы секреторных клеток отталкивается в просвет («аро» по-греч. «от»).

Диаметр просвета секреторной части апокринных желез достигает 200 u. Таким образом, он в 10 раз больше диаметра просвета эккринных желез.

Секреторная часть состоит только из одного слоя эпителиальных клеток, так как наружный слой (аналогично потовым железам) дифференцируется в миоэпителиальные клетки. Высота секреторных клеток значительно варьирует, что зависит от стадии секреторного цикла. В противоположность секреторным клеткам эккринных желез, окрашивающихся базофильно, секреторные клетки апокринных желез обладают выраженной эозинофильной окрашиваемостью.

Кроме того, они часто содержат зерна, положительно реагирующие на окраску железом [Гомма (Homma)]. Просвет апокринных желез, заполнен клеточным детритом, что является результатом мерокринного типа секреции. Проток состоит из двух слоев эпителиальных клеток, умеренно окрашиваемых эозинофильными красками (в противоположность клеткам протоков эккринных желез, обладающим резко выраженной базофильной окрашиваемостью).

Сальные железы

Сальные железы имеются в коже всюду, за исключением ладоней и подошв. Они представляют собой альвеолярные голокринные железы, т. е. не имеют просвета и образование секрета происходит за счет разрушения собственных клеток. Секрет через сальный проток эвакуируется в сально-волосяной фолликул. Фолликул может содержать волос, но может и не содержать его. Если фолликул содержит волос, он окружен одной-шестью сальными железами.

На красной кайме губ, головке полового члена, внутренней поверхности препуциального мешка, малых половых губах и клиторе, где отсутствуют волосы, сальные железы впадают в фолликулы, полностью лишенные волос. Мейбомиевы железы век являются измененными сальными железами.

Каждая сальная железа состоит из нескольких долек, каждая из которых окружена по периферии одним слоем кубических клеток. Эти клетки с резко выраженной базофильной окрашиваемостью являются производящими клетками [Гринфелт (Grymeltt)]. Протоплазма всех клеток, расположенных кнутри от этого слоя, представляет собой нежную сеть, ячейки которой выполнены жиром, преимущественно нейтральным.

В качестве такового он является изотропным и не выявляется при полярископическом исследовании, если диски пересекаются.

Источник