- Потовые железы человека и их патологии

- Анатомическое строение

- Классификация и функции потовых желез

- Эккриновые

- Апокриновые железы

- Заболевания, связанные с потовыми железами

- Способ секреции потовых желез

- Сальные железы

- О работе потовых желез человека

- Строение потовых желез

- Потовые центры

- Болезни потовых желез

- Симптомы заболеваний, связанных с потоотделением

- Методики лечения гипергидроза

- Потоотделение

- Количественные и качественные нарушения потоотделения

Потовые железы человека и их патологии

Потовые железы (или glandulae sudoriferae) представляют собой производные элементы (придатки) кожи, которые вырабатывают, а затем и выделяют пот. Они активно участвуют в терморегуляции и обуславливают индивидуальный запах человека.

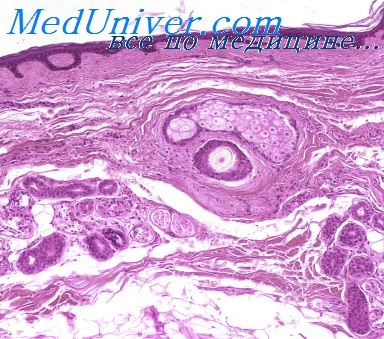

Анатомическое строение

Потовые железы относятся к простым трубчатым железам. Располагаются они на границе подкожной жировой клетчатки и сетчатого слоя дермы. Каждая, отдельно взятая железа, состоит из тела (или концевой части) и выводного потового протока. Последний проходит между сосочками, образованными соединительной тканью кожи, и открывается наружу в виде потовой поры либо впадает в одну из волосяных воронок вместе с выводящим протоком сальной железы.

Классификация и функции потовых желез

Выделяют две основных разновидности потовых желез:

Эккриновые

К данному виду относится подавляющее большинство потовых желез. Они могут располагаться на всей поверхности тела человека. Но их наибольшая концентрация отмечается в области грудной клетки, подмышек, спины, а также на лице, ладонях и стопах.

Эккриновые железы характеризуются повышенной активностью. А все потому, что их основной задачей является поддержание нормальной температуры тела. Это, так называемое, термическое потоотделение. Для его осуществления железы выделяют прозрачную жидкость, которая помогает охлаждать организм путем испарения. Следует отметить, что секрет, выделяемый эккриновыми железами, совершенно не имеет запаха. Кроме того, данные производные кожи способствуют выведению шлаков (ненужных продуктов обмена) и увлажнению кожи.

Довольно интересным фактом можно считать то, что процесс потоотделения на подошвах и ладонях идет практически непрерывно. Причем на этих участках выделение пота не увеличивается в условиях высокой температуры, зато заметно повышается при изменении эмоционального состояния человека (психическое потоотделение).

Изменения именно в эккриновых железах зачастую становятся причиной повышенной потливости, или гипергидроза.

Апокриновые железы

Апокриновые железы заметно уступают эккринным по численности. Они преимущественно располагаются в подмышечной и паховой областях, а также в ареолах молочных желез.

Апокриновые железы не функционируют до наступления окончательного полового созревания. Именно поэтому дети не подвержены такому неприятному заболеванию, как гидраденит (гнойное воспаление потовых желез). И еще, этим объясняется тот факт, что даже при сильном потении, от ребенка исходят лишь приятные запахи.

Железы апокринового типа также выделяют специфичный секрет, который, как считают многие, имеет достаточно неприятный запах. Однако это в корне не верно. Сам пот абсолютно не имеет запаха. Он на 98,5% состоит из воды. Но вместе с жидкостью железы обычно выделяют определенные продукты обмена, которые, в свою очередь, разлагаются при действии на них микроорганизмов. При этом испаряются различные пахучие вещества, такие как ацетон, метанол и т.п. Таким образом, секрет, выделяемый апокриновыми железами, при взаимодействии с бактериями и другими микроорганизмами превращается в индивидуальный источник запаха человека.

Считается, что именно этот «аромат» привлекает ту самую «вторую половинку». Причем ученые утверждают: неосознанный выбор при помощи запахов позволяет определить максимально подходящего (в генетическом плане) партнера.

Кроме того, запах пота партнера оказывает влияние на сексуальное влечение, он способен как увеличивать его, так и уменьшать. В связи с этим многие считают, что именно апокриновые железы выделяют те самые «феромоны любви».

Заболевания, связанные с потовыми железами

Прежде всего, заболевания потовых желез доставляют определенный дискомфорт человеку, а также они способствуют развитию некоторых кожных патологий. Из них наиболее широко распространены следующие:

- Гипергидроз (или повышенная потливость);

- Гипогидроз (или снижение активности потовых желез);

- Ангидроз (или полное отсутствие потоотделения).

Диагностировать данные заболевания и назначить адекватное лечение может только специалист. Поэтому не стесняйтесь обращаться со своими проблемами к врачу — он всегда выслушает и постарается помочь. Берегите свое здоровье!

Источник

Способ секреции потовых желез

Апокринные железы отличаются от эккринных желез своим происхождением, распределением, способом секреции, размерами и отношением к краскам. Вместе с волосом и сальными железами они развиваются из первичной эпителиальной зародышевой клетки и в соответствии с этим протоки апокринных желез направляются в сальноволосяные фолликулы, а не непосредственно в эпидермис.

Апокринные железы имеются лишь в некоторых участках кожного покрова: в подкрыльцовых впадинах, вокруг сосков, в перигенитальной и перианальной областях; в измененном виде он.и находятся в наружном слуховом проходе (серные железы), в области век [железы Молля (Moll)] и в области груди (молочные железы).

В отдельных случаях единичные апокринные железы встречаются в области живота и груди. Апокринные железы — трубчатые, активно секретируют, клетки их претерпевают полный цикл секреторного развития. В начале цикла клетки имеют кубическую форму; увеличиваясь постепенно в высоту, они достигают просвета и освобождают в него часть своей протоплазмы. Этот способ секреции Шиффердекер назвал мерокринным.

Название «апокринные» основано на том, что часть протоплазмы секреторных клеток отталкивается в просвет («аро» по-греч. «от»).

Диаметр просвета секреторной части апокринных желез достигает 200 u. Таким образом, он в 10 раз больше диаметра просвета эккринных желез.

Секреторная часть состоит только из одного слоя эпителиальных клеток, так как наружный слой (аналогично потовым железам) дифференцируется в миоэпителиальные клетки. Высота секреторных клеток значительно варьирует, что зависит от стадии секреторного цикла. В противоположность секреторным клеткам эккринных желез, окрашивающихся базофильно, секреторные клетки апокринных желез обладают выраженной эозинофильной окрашиваемостью.

Кроме того, они часто содержат зерна, положительно реагирующие на окраску железом [Гомма (Homma)]. Просвет апокринных желез, заполнен клеточным детритом, что является результатом мерокринного типа секреции. Проток состоит из двух слоев эпителиальных клеток, умеренно окрашиваемых эозинофильными красками (в противоположность клеткам протоков эккринных желез, обладающим резко выраженной базофильной окрашиваемостью).

Сальные железы

Сальные железы имеются в коже всюду, за исключением ладоней и подошв. Они представляют собой альвеолярные голокринные железы, т. е. не имеют просвета и образование секрета происходит за счет разрушения собственных клеток. Секрет через сальный проток эвакуируется в сально-волосяной фолликул. Фолликул может содержать волос, но может и не содержать его. Если фолликул содержит волос, он окружен одной-шестью сальными железами.

На красной кайме губ, головке полового члена, внутренней поверхности препуциального мешка, малых половых губах и клиторе, где отсутствуют волосы, сальные железы впадают в фолликулы, полностью лишенные волос. Мейбомиевы железы век являются измененными сальными железами.

Каждая сальная железа состоит из нескольких долек, каждая из которых окружена по периферии одним слоем кубических клеток. Эти клетки с резко выраженной базофильной окрашиваемостью являются производящими клетками [Гринфелт (Grymeltt)]. Протоплазма всех клеток, расположенных кнутри от этого слоя, представляет собой нежную сеть, ячейки которой выполнены жиром, преимущественно нейтральным.

В качестве такового он является изотропным и не выявляется при полярископическом исследовании, если диски пересекаются.

Источник

О работе потовых желез человека

Выделение пота контролирует внешнюю и внутреннюю температуру тела. Потовые железы защищают тело от перегрева, помогают выводить из организма токсины: их нормальное функционирование крайне важно для здоровья. Болезни внутренних органов могут вызывать дисфункцию потовых желез и патологии эккринных и апокриновых центров.

Гипергидроз, дисгидроз, красная зернистость, ангидроз, потница связаны с нарушениями в работе эккринных потовых желез, а бромгидроз, осмидроз, хромгидроз, гидраденит, инверсные угри – с апокринными.

Хирурги, дерматологи и косметологи диагностируют и лечат болезни центров потовой секреции.

Строение потовых желез

Потовые железы представляют собой трубчатые каналы: их количество – более 2-3 млн! Они располагаются в эпителии кожи. Пот скапливается в секреторном отделе, а затем выходит на поверхность. Все мы знаем, где он обычно появляется – в подмышках, на подошвах стоп, выступает на лбу, ладонях, в паху и т.д.

- Анатомия потовой железы или ее строение:

Потовые железы окружены сетью нервных рецепторов: именно этим объясняется активное выделение пота в период жаркой погоды, гормональных скачков, стрессовых и экстремальных ситуаций.

Кстати, потоотделение у мужчин значительно интенсивнее, чем у женщин.

Потовые центры

Апокриновых потовых желез у человека меньше, чем эккриновых. Они начинают свою работу с 14 лет, соединены с волосяными луковицами. Основные места расположения – подмышки, зона паха, ареолы груди. Именно эти желеcзы отвечают за появление индивидуального аромата каждого человека, защищают кожу от пересыхания, повышают ее упругость.

Болезни потовых желез

- Хромгидроз – окрашенный пот.

- Уридроз – повышение концентрации мочевины и ее кислоты в поте (часто связано с заболеванием почек).

- Стеатгидроз – жирный пот.

- Гипогидроз – низкий уровень потоотделения.

- Ангидроз – полное отсутствие потоотделения.

- Гипергидроз – повышенное потоотделение, которое может быть локальным или общим.

- Гидраденит – воспаление потовых желез с нагноением.

- Осмидроз – неприятный запах пота.

- Потница – высыпания на коже в виде мелких пузырьков с жидкостным содержимым.

Симптомы заболеваний, связанных с потоотделением

Обратите внимание: если у вас на теле появились какие-либо высыпания, узелки в местах потоотделения, повысилась его интенсивность, он стал принимать какую-либо окраску и обладать неприятным запахом, обратитесь к врачу (дерматолог, хирург). Он проведет необходимое обследование, если оно понадобится, определит причину состояния и назначит лечение. Это могут быть лекарственные препараты, травы, косметологические процедуры и т.д.

- Общие рекомендации на время терапии (после одобрения у лечащего врача):

Методики лечения гипергидроза

Повышенное потоотделение можно скорректировать: не стоит волноваться! Сегодня есть масса методов –консервативных, косметологических и хирургических. Они позволяют на длительный срок забыть о беспокоящей вас проблеме. Часто применяются специальные антиперспиранты, и они действительно помогают. Но в некоторых случаях не меняют ситуацию глобально.

Более инвазивной методикой считается кюретаж: потовые железы выскабливаются хирургическим путем. Эта мини-операция может быть назначена тогда, когда другие способы не приносят желаемого результата.

Источник

Потоотделение

Потоотделение — процесс выделения на кожную поверхность жидкого секрета (пота) потовыми железами. У человека потоотделение осуществляется гл. обр. эккринными железами, располагающимися почти на всей кожной поверхности, тогда как секреция апокринных потовых желез редуцирована.

Потоотдление у человека и нек-рых животных (обезьян, копытных — лошадей, ослов, мулов) является основным средством терморегуляции. Отсутствие волосяного покрова на большей поверхности кожи и наличие большого количества потовых желез у человека придают функции потоотделение особое значение в процессе терморегуляции. Выделение вместе с потом из организма воды и солей влияет также на водный и солевой обмен (см. Водно-солевой обмен, Обмен веществ и энергии, Минеральный обмен). Потоотделение лежит в основе потогонного лечения, издавна применявшегося в народной медицине при лечении заболеваний, сопровождающихся лихорадкой.

Распределение потовых желез на теле

В эксперименте потоотделение можно вызвать прямым раздражением потовых желез или подходящих к ним нервных окончаний электрическим током, тепловым воздействием, введением в кожу ацетилхолина, пилокарпина, физостигмина и т.д.

В норме потоотделение имеет рефлекторную природу. Начальным звеном рефлекса потоотделения являются терморецепторы кожи, внутренних органов и мышц, адекватным раздражением для к-рых служит высокая температура воздуха, прием горячей или острой пищи и жидкостей, повышенная теплопродукция при физических нагрузках, лихорадке или эмоциональных переживаниях. Эфферентные нервы, иннервирующие потовые железы, относятся к симпатической нервной системе, но имеют холинергическую природу; секреция пота усиливается под действием ацетилхолина, а так же холиномиметических веществ (пилокарпина, мускарина, физостигмина) и подавляется атропином.

Действие адреналина в ряде случаев вызывает длительное потоотделение, это дает основание полагать, что потовые железы иннервируются также адренергическими нервными волокнами. У некоторых животных (напр., у лошади) адреналин, как и ацетилхолин, в равной степени вызывает сильное профузное потоотделение

Потоотделение — составная часть целостной реакции организма на тепловое или какое-либо иное воздействие. Выделить конкретные нейрональные механизмы, непосредственно участвующие в рефлексе потоотделение, не всегда представляется возможным.

В эфферентной части рефлекторной дуги потоотделительного рефлекса можно выделить 5 уровней: 1) путь от коры мозга к гипоталамусу; 2) от гипоталамуса к продолговатому мозгу; 3) от продолговатого мозга, частично перекрещиваясь, волокна подходят к нейронам боковых рогов спинного мозга на уровне Th2-L2; 4) от нейронов боковых рогов спинного мозга к узлам пограничной симпатической цепочки; 5) от нейронов симпатической цепочки к потовым железам.

Нейроны, непосредственно иннервирующие потовые железы, расположены в узлах симпатического ствола: для нижних конечностей — в нижних узлах ствола, а для верхних — в g. stellatum. Через rami communicantes grisei постганглионарные нервные волокна в составе соответствующих периферических нервов идут к верхним конечностям (в лучевой и срединный нервы), к нижним конечностям (в седалищный нерв), к голове (в шейный симпатический и тройничный нервы).

Преганглионарные нейроны рас положены в боковых столбах поясничной и грудной части спинного мозга и сегментарно иннервируют потовые железы. Аксоны этих нейронов выходят из спинного мозга в составе передних корешков и оканчиваются на клетках симпатических узлов (см. Вегетативная нервная система).

При повреждениях спинного мозга у человека терморегуляционное потоотделение ниже перерыва полностью исчезает. На смену ему появляется особый вид рефлекторного спинномозгового потоотделения, возникающего в ответ на любой афферентный импульс, идущий к спинному мозгу, ниже перерыва.

Рефлекс потоотделение на тепловое раздра жение замыкается в высших отделах ц. н. с. (потоотделение, как и другие вегетативные функции, имеет представительство в коре головного мозга, в частности в премоторной зоне — поле 6 по Бродманну).

Потоотделение происходит постоянно, даже при низких температурах среды, но значение потоотделение как одного из механизмов регуляции теплоотдачи возрастает с повышением темиературы, а при температуре воздуха выше 33° становится доминирующей формой теплоотдачи. При комнатной темпе ратуре с поверхности тела испаряется 0,5 — 0,6 л жидкости в сутки. При высокой температуре воздуха, особенно в сочетании с физической работой, потоотделение может достигать 10 — 12 л в сутки. Длительное (в течение многих лет) и постоянное воздействие высокой температуры (напр., у жителей тропического пояса) ведет к повышению порога потоотделение Интенсивность потоотделения остается небольшой даже при относительно высокой температуре. Вместе с тем потенциальные возможности потоотделения у постоянных жителей жаркого климата очень велики и значительно превосходят возможности потоотделение у приезжих из умеренного и холодного климата. Наиболее совершенная адаптация к высокой температуре достигается, когда человек попадает в условия жаркого климата в возрасте до двух лет, т. е. до периода становления функции потовых желез и их активации.

Вода является основным экскретом потовых желез, причем, чем больше организм адаптирован к действию высоких температур, тем более жидкий секрет выделяют потовые железы. Это происходит за счет того, что с внутренней стороны потовой железы создается гипертонический р-р, к-рый как осмотический насос насасывает воду из крови и межклеточной жидкости. Чрезмерно длительное и интенсивное потоотделение сопровождается увеличением концентрации пота, прежде всего за счет хлористого натрия, что ведет к ослаблению потоотделения. Прекращение потоотделения обычно наступает перед коллаптоидным состоянием, развивающимся вследствие интенсивного перегревания организма (см.). Если недостаток воды в организме восполнять поглощением жидкости в количестве большем, чем требуется организму, то происходит его обеднение солями, что, в свою очередь, усиливает потоотделение т. о., питьевой режим (см.) в условиях жаркого климата должен быть разумно ограничен и тщательно продуман.

С потом выделяются различные продукты обмена и биологически активные вещества, по содержанию к-рых можно судить об отдельных сторонах функций организма. Напр., выделение с потом мочевины и аммиака косвенно отражает функцию почек, пепсиногена, амилазы и щелочной фосфатазы — функцию органов пищеварения.

У многих животных потоотделение либо почти совсем отсутствует (грызуны, насекомоядные, хоботные), либо имеет специфические для их вида функции. Так, напр., у кошек секрет эккринных потовых желез на подушечках лап создает условия, препятствующие их скольжению, и способствует лучшему сцеплению с контактирующей поверхностью. Эта функция потоотделение особенно выражена на ладонях и подошвах у обезьян и сохраняется у человека.

У человека на ладонях и подошвах отсутствуют сальные железы, и пот, смазывая кожу, делает ее более эластичной, мягкой и менее уязвимой. Потовые поля на ладонях совпадают со скоплениями рецепторных аппаратов и способствуют лучшему осязанию, восприятию и удержанию предмета. Потовые железы ладоней и подошв обладают высокой рефлекторной возбудимостью, и потоотделение на них обычно выше, чем на других участках тела. При сильных тепловых воздействиях (солнечная ванна, высокая температура воздуха) или интенсивных физических упражнениях потоотделение на ладонях и подошвах, наоборот, ниже, т. к. предельная мощность потовой секреции на них меньше, чем на остальной поверхности кожи. Несмотря на специфичность потовых желез ладоней и подошв, потоотделение на них сохраняет основные закономерности, характерные для остальных участков тела.

Расетройетва потоотделения. Еще в глубокой древности расстройствам потоотделение врачи придавали важное диагностическое значение. Так, Гиппократ при лихорадочных состояниях выделял общие и местные нарушения потоотделения, отличал горячие и холодные поты, причем наличие последних считал плохим прогностическим признаком.

Нарушения потоотделение могут возникать при органических поражениях нервной системы, при к-рых в патол. процесс вовлекаются различные участки центральных и периферических отделов регуляции потоотделения. Возможны также расстройства потоотделения при заболеваниях нервной системы, протекающих без признаков ее органического повреждения.

Количественные и качественные нарушения потоотделения

Выделяют количественные и качественные нарушения потоотделения. Наряду с абсолютной утратой потоотделения — ангидрозом — встречается снижение его интенсивности — гипогидроз — или повышение — гипергидроз. Следует отметить, что гипогидрозы, которые наблюдаются в клин. практике так же часто, как и гипергидрозы, как правило, не замечаются больными. Гипергидроз, практически всегда ощущаемый больными, может быть очень мучительным и вызывать выраженные эмоциональные наружения. Качественные расстройства потоотделение связаны с изменением состава и цвета выделяемого пота. Иногда выделяемый пот бывает кровянистым — гематидроз. Это так наз. синдром кровавого пота, наблюдающийся иногда при истерии. При наличии значительной примеси секрета сальных желез пот становится жирным (стеатогидроз). Нарушения потоотделение могут быть следствием дистрофических изменений потовых желез врождснного или приобретенного характера, возникающих при ряде заболеваний (склеродермии, атрофии кожи) или при возрастных изменениях (в старческой коже). Различают также локальные и общие (генерализованные) нарушения потоотделения. Общее повышение потоотделение встречается в основном при каком-либо воздействии на терморегуяционные центры гипоталамуса. Локальные гипергидрозы возникают при различных поражениях других отделов нервной системы. Отсутствие потоотделения на всей поверхности тела встречается очень редко и никогда не бывает действительно полным, т. к. незначительное количество потовых желез всегда продолжает работать. Локальный ангидроз наблюдается преимущественно при полном перерыве периферических отделов эфферентного пути потоотделения. Исследование аномалий потоотделение при ряде неврол. заболеваний позволяет уточнить локализацию патол. процесса и провести дифференциальную диагностику.

Церебральные расстройства потоотделения. При гемиплегиях, возникающих вследствие церебральных инсультов, чаще всего отмечают гипергидроз на стороне гемиплегии (гемигипергидроз). Иногда в таких случаях наблюдается гемигипогидроз. При преимущественно корковых поражениях (в области передней или задней центральной извилины) небольшой протяженности могут встречаться контралатеральные гипергидрозы монотипа, напр. с вовлечением одной руки или ноги, половины лица. При парциальных приступах эпилепсии судороги каких либо мышечных групп часто сопровождаются локальным гипергидрозом. В случае поражения гипоталамической области возможен общий гипер-, гипо- или даже ангидроз. Односторонние расстройства потоотделение описаны при поражениях ствола на уровне моста и особенно продолговатого мозга.

Спинальные расстройства потоотделения бывают проводниковые и сегментарные. Первые могут развиваться при заболеваниях, сопровождающихся поражением боковых столбов спинного мозга. Полный блок проводимости приводит к двустороннему нарушению потоотделения, обычно по типу параангидроза. Локализация его верхней границы зависит от уровня поражения спинного мозга. Совпадение границы ангидроза и анестезии возможно только при расположении очага повреждення в пределах Th7-Th9. При более высоком расположении очага граница ангидроза лежит значительно вьппе уровня чувствительных расстройств, а при низко расположенных очагах его граница находится ниже верхней границы чувствительных расстройств. Это зависит от различного расположения чувствительнык и симпатических образований в сегментах спинного мозга, вследствпе чего чувствительные и потоотделительные структуры, лежащие на одном и том же уровне спинного мозга, снабжают не одни и те же участки кожи. Эти различия усиливаются по мере удаления поражения от уровня Th8, кверху или книзу. При незначительном поражении спинного мозга обычно возникает гипогидроз, выраженность к-рого колеблется в широких пределах.

Сегментарные расстройства наблюдаются при повреждении нейронов боковых рогов серого вещества спинного мозга. Особенно часто они отмечаются при сирингомиелии в виде зоны ан- или гипогидроза (по типу полукуртки или куртки), причем верхняя граница расстройств потоотделения, как правило, лежит выше границы чувствительных расстройств (т. е. потовая полукуртка как бы сдвинута кверху). Эти различия связаны с особенностями топографии симпатических и чувствительных образований в сегментах спинного мозга. При сирингомиелии, особенно в начале заболевания, часто развивается интенсивный гипергидроз вследствие преобладания явлений раздражения над явлениями выпадения. Расстройства потоотделения наблюдаются и при гематомиелии, однако они, в отличие от расстройств при сирингомиелии, возникают остро.

Расстройства потоотделения при патологии периферической нервной системы. В связи с тем, что боковые рога спинного мозга расположены между сегментами C8- L2, (а потоотделительные нейроны на уровне Th2-L2), корешки спинальных нервов выше уровня Th2 и ниже L2 не содержат преганглионарных потоотделительных волокон. Следовательно, повреждения спинальных корешков выше уровня Th8, и повреждения конского хвоста не сопровождаются расстройствами потоотделение на руках и ногах. Это важный дифференциальный признак, позволяющий разграничить повреждение спинальных корешков на этих уровнях от повреждения шейного или поясничного сплетений, т. к. патология последних обычно сопровождается расстройствами потоотделения. Изолированные корешковые повреждения на уровне между Th2 и L2 также не сопровождаются ангидрозом вследствие наличия коллатеральных свяаей в пограничной симпатической цепочке между большинством сегментов, в связи с чем дефект одного или нескольких корешков легко компенсируется. Т. о., заметные расстройства потоотделения при патологии спинальных корешков возможны только в случае их множественного поражения.

Гипо- или ангидроз периферического типа без сопутствующих расстройств чувствительности свидетельствует о наличии изолированного поражения симпатической цепочки. Однако даже при незначительном поражении симпатических узлов может встречаться и выраженный гипергидроз, напр. гипергидроз половины лица. Он возникает при патологии шейных, а иногда и верхних грудных симпатических узлов. Кроме того, гипергидроз в области лица может встречаться при ряде наследственных заболеваний. Так, Мейландер (J.C. Mailander, 1967) описал обильную потливость в области лица во время еды у 5 больных в трех поколениях (не следует смешивать с аурикулотемпоральным синдромом Фрей, возникающим после гнойного паротита!); Хеллир (F. Hellier, 1937) и Бинацци (М. Binazzi, 1958) — наследственное заболевание под названием «красный гранулез носа», характеризующееся покраснением и выраженной потливостью носа и соседних областей лица, наличием на них красных папул и везикул (см. Красная зернистость носа).

Симпатическая иннервация потовых желез на голове и шее осуществляется нейронами, лежащими в сегментах Th3-Th4, а на плече и кисти — нейронами, располагающимися в сегментах Th5-Th7. Аксоны этих нейронов заканчиваются в верхних отделах симпатической цепочки, а эфферентные волокна от периферических нейронов проходят в дальнейшем через звездчатый узел. Существует ряд диагностических правил, позволяющих уточнить локализацию повреждения в этой области: наличие ангидроза на лице и шее при синдроме Горнера (см. Бернара — Горнера синдром) указывает на поражение симпатиче ской цепочки выше звездчатого узла; распространение зоны ангидроза на руку, как правило, связано с поражением самого звездчатого узла; при наличии зоны ангидроза в области головы, шеи, лопатки и верхнего квадранта грудной клетки (но без синдрома Горнера) повреждение находится непосредственно ниже звездчатого узла на уровне Th3-Th4. Это подтверждается результатами оперативного вмешательства в этой области в случаях профузного потоотделения на руках или в подмышечной впадине (проводилась преганглионарная симпатэктомия соответствующих узлов симпатической цепочки).

Очень тяжело переносится повышенная лотливость конечностей (акрогидроз). При этом синдроме сильно потеют ладони, подошвы, тыльные стороны кончиков пальцев, т. е. места, на к-рых пот выстунает в норме под влиянием эмоций. Выраженный акрогидроз встречается у лиц, страдающих алкоголизмом, полинейропатиями, при грубых фобических расстройствах. Гипергидроз ладоней и подошв наблюдается при врожденной пахионихии — доминантно наследуемом заболевании, характеризующемся онихогрипозом, гиперкератозом ладоней, подошв, коленей, локтей, крошечными кожными выростами и лейкоплакией слизистых оболочек ротовой полости.

Изолированные поражения симпатической цепочки в грудной области встречаются очень редко. Чаще всего они отмечаются при мстастазах в заднее средостение злокачественных опухолей почек. Повреждения нижних отделов симпатпческой цепочки обычно возникают вследствие лимфогенных метастазов в поясничную область из матки, мочевого пузыря, прямой кишки, предстательной железы, при семиномах, гипернефромах и т.д.

Полный перерыв сплетений или периферических нервов приводит к возникновению ангидроза, а частичный перерыв — к гипогидрозу. Кроме того, в денервированной зоне снижается или утрачивается не только потоотделение, но и чувствительность. В таких случаях речь идет о так наз. сенсорно-потовых синдромах, наличие к-рых всегда свидетельствует о повреждении сплетений или периферических нервов.

Другие типы расстройств потоотделения. К значительному снижению потоотделения могут приводить заболевания артериальных сосудов конечностей (эндартериит, атеросклероз). Патология вен (напр., при тромбофлебитах) обычно сопровождается усилением потоотделения по ходу подкожных вен, что получило название венозного гипергидроза.

Поражения кожи (рубцы, ожоги, ихтиоз, экзема, склеродермия и др.) практически всегда сопровождаются нарушениями потоотделения. Особенно часты нарушения потоотделения при кожных изменениях, связанных с поражениями нервной системы (при нервной форме лепры, сирингомиелии, опоясывающем лишае). Общие расстройства потоотделения также встречаются при ряде наследственных заболеваний, сопровождающихся патологией закладки или иннервации потовых желез. Отсутствие потовых желез наблюдается при эктодермальной ангидротической дисплазии, что приводит к резкому ограничению адаптации к повышенной температуре и эпизодам гиперпирексии. Расстройство потоотделение в виде ангидроза описано при врожденной сенсорной нейропатии, для к-рой характерны рекуррентные приступы необъяснимой лихорадки, повторные травмы и ожоги, задержка психического развития со склонностью наносить себе увечья. Потоотделение при этом заболевании не удается стимулировать теплом, болью, эмоциональной или фармакол. нагрузкой. Ангидроз отмечается при ортостатической гипотензии (синдром Шая — Дрейджера), сочетающейся, кроме того, со слабостью и атрофией мышц, прогрессирующими расстройствами деятельности мозджечка и кортико-спинальных путей. Гипогидроз ладоней и стоп, ощущение теплового дискомфорта из-за недостаточной функции потовых желез описаны при синдроме Негели, сопровождающемся, помимо того, сетчатой пигментацией кожи, умеренно выраженным ладонно-подошвенным гиперкератозом, необычным возникновением покраснений и пузырей на коже. При нек-рых врожденных заболеваниях развивается гипергидротический синдром. Он, как правило, наблюдается при семейной дизавтономии (синдром Райли — Дея), характерными признаками к-рой являются отсутствие слез, эмоциональная лабильность, пароксизмальные подъемы АД, холодные кисти и стопы, анестезия роговицы, наличие эритематозных пятен на коже, слюнотечение. Браун (W. Brown) с соавт. в 1964 г. обнаружили при этом заболевании демиелинизацию продолговатого мозга, понторетикулярной формации и продольных дорсальных путей, дегенерацию клеток вегетативных ганглиев. Общий гипергидроз наряду с аплазией премоляров и ранним поседением отмечается при синдроме Бука. Наряду с миотонией и мышечной слабостью общий гипергидроз наблюдается при синдроме Гамсторп — Вольфарта. Ночные боли и регионарный гипергидроз типичны для синего губчатого невуса — пузыревидной разновидности гемангиомы, локализующейся преимущественно на туловище и верхних конечностях.

Методы исследования. Особенности общего потоотделения изучаются путем определения потери веса тела за определенные промежутки времени, абсорбции пота с поверхности кожи или в специальных камерах различными поглотителями. Регионарные расстройства потоотделения можно выявить уже при простом осмотре или пальпации. Потоотделение на различных участках кожи изучается электрометрическими методами, основанными на изменении поверхностного сопротивления кожи в зависимости от интенсивности потоотделения. Топографию интенсивности потоотделение исследуют с помощью колориметрических методов (см. Колориметрия), основанных на изменении степени и характера окраски различных химических веществ в зависимости от выраженности потоотделения на различных участках кожи. Используют также йодокрахмальный метод, предложенный в 1928 г. В.Л. Минором: кожу больного смазывают смесью спирта, йода и касторового масла, а после высыхания присыпают крахмалом; при выделении пота крахмал под действием йода темнеет. Топография зон с измененной окраской и выраженность потемнения кожи дают возможность определить топографию и интенсивность нарушений потоотделения. Моберг (Е. Моberg) предложил нингидриновый метод: лист бумаги с отпечатком кисти или стопы погружается в раствор нингидрина, а затем высушивается при температуре 110 — 120°, ангидротические участки на ллсте бумаги остаются белыми, а смоченные потом приобретают фиолетовую окраску различной интенсивности в занисимости от степени потоотделения.

Потоотделение может быть вызвано также введением веществ, активизирующих потоотделительные центры на различных уровнях. Так, ацетилхолин и холиномиметики действуют на окончания нервов в потовой железе, стрихнин — на спинальные, салицилаты — на гипоталамические центры. Разница в интенсивности потоотделения при введении различных препаратов указывает, какой нейрон потоотделительной системы пострадал.

Лечение нарушений потоотделения. Поскольку расстройства потоотделение являются синдромом, встречающимся при многих заболеваниях, их комплексная терапия должна быть направлена как на основное заболевание, так и непосредственно на нарушения потоотделения. При гипергидрозах, сопровождающих эмоциональные расстройства, положительный эффект дает внутривенное введение транквилизаторов (седуксен). При выраженных гипергидрозах в области лица, шеи, рук иногда производят преганглионарную симпатэктомию (см.) на соответствующем уровне. Хороший эффект наблюдается при применении четырехкамерных ванн, морских купаниях. Иногда показано использование местных средств (мазей, присыпок). В зависимости от характера нарушений потоотделение привлекаются врачи разных специальностей (невропатологи, дерматологи, психиатры и т.д.).

Источник текста: Большая Медицинская Энциклопедия, Третье издание, 1983 год, том 20, стр 398–401.

Источник