Способ сбора дани с восточнославянских племен практиковавшихся

Дни нашей славы запись закреплена

ПОЛЮДЬЕ НА РУСИ

Полюдье – способ сбора дани с восточнославянских племен, который практиковали на Руси в 9 – 12 веках. Полюдье было одной из первых попыток зарождающегося государства взимать дань и налоги с населения и основной отличительной чертой полюдья была его ненормированность. Полюдье стало первой попыткой князей Древней Руси наладить систему сбора налогов с подвластных территорий.

Полюдьем в Древней Руси называли объезд земель с целью сбора дани. Сами князья и их дружинники, которые взимали дань, лично объезжали все земли и забирали деньги у людей. От таких вот «поездок по людям» и произошел позднее термин «полюдье». Сбор дани осуществлялся после сбора урожая, зимой и осенью, чтобы люди могли предоставить необходимое количество денег или ресурсов.

Сегодня ведутся споры на тему того, когда на Руси появилось полюдье и является ли оно отличительным признаком Киевской Руси или существовало в том или ином виде еще до создания единого государства, когда на русских землях проживали несколько племенных союзов, которые точно также захватывали территории и взимали дань.

Несмотря на споры, сегодня принято считать, что полюдье ввёл князь Олег и связано это было с резким расширением территорий и расширением власти русских князей над окрестными восточнославянскими племенами. Новые территории должны были приносить прибыль для того, чтобы князь мог обеспечивать армию и дружинников и оснащать армию и казну для дальнейших военных походов. путем продажи на рынке в Византии полученных в ходе сбора дани товаров. Установление дани в виде полюдья говорит о зарождении раннефеодального государства на территории восточных славян.

Каждый год князь и его дружина объезжала подвластные территории с целью сбора дани и кормления – продолжалось это с ноября по апрель. Впервые полюдье упоминается в древнерусских летописях относится к 10 веку. Кроме того, подробное описание полюдья, его формы и системы проведения упоминается также в трактате византийского императора Константина Багрянородного «Об управлении Империей» и также относится ко второй половине 10 века. Это позволяет судить, что полюдье было введено на Руси не позднее начала 10 века.

В данном трактате, полюдье описывается таким образом: русские князья с наступлением ноября отправляются вместе с дружинниками из Киева во все подвластные им земли и совершают круговой обход, собирая с каждого племени дань. К племенам, в связи с которыми упоминается полюдье, относятся древляне, дреговичи, кривичи, северяне и другие восточнославянские племена. Кормясь полученной данью. русские князья в середине апреля возвращаются обратно в Киев и отправляются оттуда в Византию для того, чтобы там на рынке сбывать полученный при полюдье товар (в качестве дани принимались как деньги, так и вещи, припасы и другие товары).

В состав дружины, которая занималась сбором дани, обычно входило около 100-200 людей, которые зачастую были вооружены и силой взимали дань.

Считается, что помимо взимания дани, активно использовалось так называемое кормление, когда хозяин дома принимал гостя, кормил и поил его. Считается, что введение полюдья и кормления во многом связано с традицией у восточных славян содержать гостя, пока тот находится в доме. Таким образом, дружинники и князь приезжали в дома своих подчиненных и жили там за их счет. Позднее, данная форма дани трансформировалась в феодальную зависимость и оброк.

Взимание дани не нравилось племенам, однако до определенного момента они терпели, но когда в 945 году князь Игорь попытался взять дополнительную дань сверх той, что уже имелась, древляне, которые, как и другие племена вынуждены были платить князю, подняли восстание и убили Игоря.

После подавления восстания древлян, княгиня Ольга проводит налоговую реформу и вводит новую систему взимания дани. Теперь дань взималась не непосредственно в племенных центрах, а в погостах – специально созданных пунктах для сбора дани с населения. Взимаемый таким образом налог, позднее переходил в руки княжеских наместников в крупных городах, откуда пересылался непосредственно князю в Киев. Поездки дружинников по территориям прекратились, а вместе с ними и кормления.

Взимание полюдья резко сократилось во времена Святослава Игоревича в 966 году, а позднее, в 982 году и вовсе прекратилось с приходом к власти Владимира Святославича. Последнее упоминание о полюдье относится к 1190 году. В то время дань еще взималась во Владимиро-Суздальском княжестве, однако это прекратилось с уходом князя Всеволода Большое гнездо. Существуют также сведения, что некоторая форма полюдья сохранялась вплоть до середины 19 века на отдаленных глухих территориях России. Полюдье также взимали в ряде других стран, например, в странах Африки.

Странности летописного рассказа

Помните летописный рассказ о смерти киевского князя Игоря Рюриковича? Он отправился в полюдье к древлянам, жившим северо-западнее Киева. Собрав с них установленную дань, князь двинулся дальше, но затем вернулся, то ли намереваясь получить дань второй раз в один год, то ли решив, что древляне ему чего-то недодали (тут толкования историков расходятся). При этом князь отпустил домой большую часть сопровождавших его воинов. Беспечность и жадность погубили Игоря. Древляне отказались платить дань, а самого князя убили и похоронили в своей земле, у города Искоростень (теперь Коростень). Византийский историк Лев Дьякон сообщает, что Игоря привязали к верхушкам двух пригнутых к земле деревьев, а затем их отпустили — и князь был разорван надвое.

Этот рассказ о смерти князя Игоря был, наверное, всем понятен в Киевской Руси X—XI веков. Другое дело — в наши дни. Сразу появляются вопросы. Вот только главные из них: что такое полюдье, только ли в Древней Руси правители ходили полюдьем, каково место полюдья в истории общества? Почему древляне подвергли Игоря именно такой казни? Почему его похоронили в земле древлян, а не сожгли в ладье на погребальном костре, как подобало бы, когда погребают знатного человека Руси?

Древнерусское полюдье представляло собой круговой объезд князем — в сопровождении дружины и слуг — своих владений для сбора дани.

Сведения о полюдье на Руси мы находим во многих древнерусских источниках, а также в источниках арабских, византийских, скандинавских. Около 948 года византийский император Константин Багрянородный на основе расспросов приезжих славян называет сроки полюдья (ноябрь — апрель), дает его маршрут, перечисляя племена, по землям которых оно следовало.

Академик Б. Л. Рыбаков обосновал предположение, что полюдье существовало и у скифов времен Геродота (V век до новой эры), а у вятичей и других племенных союзов восточных славян — еще до их объединения Киевской Русью. Он также вычертил на карте круговой маршрут киевского великокняжеского полюдья.

Очевидная древнейшая экономическая функция полюдья состояла в том, что, обходя общины, племена, союзы племен, князь кормился сам и кормил свою свиту, включая дружину. Полюдье давало князю и дань товарами, шедшими на экспорт,— пушниной, воском, рабами, ремесленными изделиями, а также средствами для их транспортировки: ладьями, лошадьми, санями. Товары по рекам и морям доставлялись в Византию и мусульманские страны Азии. В обмен правящая группа Киевской Руси получала лучшее по тому времени оружие, предметы роскоши, породистых коней, например венгерских, деньги. Это позволило содержать войско — в значительной мере наемное — и кадры складывавшегося государственного аппарата.

Великий князь с его слугами, дружиной, местные вассальные князья с их слугами —..вот, в сущности, и весь аппарат, политической власти в море общинных структур Киевской Руси. Обходя племена и общины полюдьем, великие и вассальные князья каждый раз подтверждали свою власть над ними, усмиряли мятежников, отражали набеги врагов, укрепляли границы государства, а то и присоединяли к своим владениям новые земли. Князь или его представители вершили суд, прекращали междоусобицы, примиряли враждующие стороны, наказывали нарушителей мира и права, взимая при этом большие штрафы в свою пользу.

На территории нынешней Украины и юга России существовало прежде, вероятно, полюдье правителей дославянских государств — не только скифских царей, но, может быть, также готских королей, каганов гуннских, аварских, тюркских. В каждом из славянских племенных союзов, или княжений, было свое собственное полюдье. С образованием Киевской Руси полюдье киевского великого князя как бы «наложилось» на эти местные.

С середины X века система сбора дани совершенствуется княгиней Ольгой (см. выше) Однако с распадом Киевской Руси на отдельные большие княжества, а последних — на всё более мелкие, масштабы полюдий уменьшаются, их политическое значение падает. Однако на окраинах Украины — в Полесье и на Карпатах — полюдье продолжалось (сбор с общин шкур, мёда и прочего) вплоть до XVI века, но осуществлялось уже не князьями, а их представителями. Вместе с тем все большую долю дани составляла денежная подать.

В складывавшемся Русском государстве полюдье постепенно утратило свое значение основного способа отчуждения феодальной ренты, лишь на северных и восточных окраинах примерно таким же образом собирали дань («ясак») с местных «князьцов». Но и в центре государства князь с женой и свитой на святки (как раз хронологическая в разгар древнего полюдья) совершали объезд монастырей. Заодно, как и в старину, по пути вершили суд, собирали подношения.

Источник

Полюдье на Руси: разбираемся тщательно

Полю́дье — способ сбора дани с восточнославянских племён, практиковавшийся в IX-XII веках на Руси. Характерной чертой полюдья был его ненормированный характер. При этом племенная полития использовалась княжеской властью для организации сбора дани.

Понятие полюдья

Полюдьем в Древней Руси называли объезд земель с целью сбора дани. Сами князья и их дружинники, которые взимали дань, лично объезжали все земли и забирали деньги у людей. От таких «поездок по людям» и произошел позднее термин «полюдье». Сбор дани осуществлялся после сбора урожая, зимой и осенью, чтобы люди могли предоставить необходимое количество денег или ресурсов.

Сегодня ведутся споры о том, когда на Руси появилось полюдье и является ли оно отличительным признаком Киевской Руси или существовало в том или ином виде еще до создания единого государства, когда на русских землях проживали несколько племенных союзов, которые точно так же захватывали территории и взимали дань.

Несмотря на споры, сегодня принято считать, что полюдье ввел князь Олег и связано это было с резким расширением территорий и укреплением власти русских князей над окрестными восточнославянскими племенами. Новые территории должны были приносить прибыль, чтобы князь мог обеспечивать армию и дружинников и оснащать их для дальнейших военных походов, продавая на рынке в Византии полученные в ходе сбора дани товары.

Установление дани в виде полюдья говорит о зарождении раннефеодального государства на территории восточных славян.

Об эволюции полюдья

Полюдье — это система сбора дани в Киевской Руси, при которой князь объезжал подвластные земли. Таково краткое “учебниковое” определение. На самом деле все было несколько сложнее.

Важно понимать, что полюдье — эволюционировало и представляло собой целый социальный институт.

Первые свидетельства о нем историки находят в трудах арабского историка Ибн Руста, в сочинении императора Византии Константина Багрянородного “Об управлении империей” и в трудах еще одного арабского источника Гардизи.

Изначально полюдье — это был объезд князем территории, которую он защищал. Объезд начинался с ноября и завершался к апрелю. За это время население добровольно содержало его и его дружину, а также добровольно подносило разные дары. Ибн Русте говорит о халатах, которые местные подносили князю. Конечно же никаких халатов у славян не было, просто этим словом у арабов обозначается не только одежда, но и подарки.

Кроме того, такой известный историк как И.Я. Фроянов считал, что такой объезд князем имел ритуальное значение. Современные исследователи либо не критикуют это построение, либо уточняют, что вероятно, полюдье имело характер легитимизации княжеской власти. Ведь если население добровольно отдает дары и содержит князя, то понятно, что оно признает его власть над собой.

Кроме того, современные исследователи считают, что князь во время полюдья вершил суд на своих землях: ведь никакой государственной централизованной систему судопроизводства на Руси не существовало из-за небольшого прибавочного продукта, малочисленности населения и обширных территориях.

Повод так считать дает летописное сказание о Ростовском восстании 1071 года, которое содержится в Повести Временных Лет, которое было, по всей видимости, записано со слов непосредственного участника событий наместника князя Яна Вышатича. Когда он находился в полюдье, в Ростовской земле возникло восстание: местные волхвы науськали местных убить зажиточных и свободных женщин и разграбить их имущество.

Ростовское восстание волхвов в 1071 году

Ян Вышатич предложил восставшим выдать волхвов, но те отказались и были разбиты. Ввиду немногочисленности отряда Ян вошел в Ростов и озвучил горожанам простой выбор: либо они ищут и выдают участников восстания, либо они платят дикую виру за каждую убитую женщину (по 20 гривен), а также Ян находится целый год в этой земле в полюдье, в течение которого горожане обязаны содержать его самого и его людей.

Эти меры привели бы к разорению города, а отказ, вероятно, войну с Киевом. Поэтому горожане выдали зачинщиков. Таким образом очевидно что во второй половине 11 века во время полюдья князь или княжеский представитель мог вершить правосудие и иные сыскные мероприятия. Вероятно, эти же права имел князь и в более раннее время.

В дальнейшем, к 12 веку полюдье, во-первых, стало отстраняться от личности князя, и уже означало не все подряд (дары, дань, кормление и пр.), а какой-то строго оговоренный и понятный налог.

Таким образом за 200 лет полюдье эволюционировало от добровольных даров и объезда князем своей территории — к конкретному прямому налогу.

Важно конечно понимать, что полюдье — это не сборник законов древнерусского государства, и не денежный оброк. Не стоит так вольно распоряжаться историческими понятиями.

- Стефанович П.С. Об эволюции Древнерусского полюдья

- Стефанович П.С. Полюдье по летописным данным 1154–1200 г.

- Е.А. Мельникова. Древнерусское полюдье и древненовержская вейцла

- Ю.А. Артамонов. Полюдье как форма противодействия преступности в Древней Руси

История

Полюдье — ежегодный объезд князя с дружиной подвластных земель, с целью сбора дани и кормления. Продолжалось с ноября по апрель.

Первое упоминание полюдья в русских летописях, а также подробное описание полюдья византийским императором Константином Багрянородным в его трактате «Об управлении империей», относятся к середине X века.

Зимний же и суровый образ жизни тех самых росов таков. Когда наступит ноябрь, их князья выходят со всеми россами из Киева и отправляются в полюдье, то есть круговой обход, а именно — в славянские земли древлян, дреговичей, кривичей, северян и остальных славян, платящих дань росам. Кормясь там в течение зимы, они в апреле, когда растает лёд на Днепре, возвращаются в Киев, собирают и оснащают свои корабли и отправляются в Византию.

Однако арабо-персидские источники сообщают о сбыте русами дани, собранной со славян, уже применительно к первой половине IX века:

Если говорить о купцах ар-Рус, то это одна из разновидностей славян. Они доставляют заячьи шкурки, шкурки черных лисиц и мечи из самых отдаленных славян к Румийскому морю. Владетель ар-Рума взимает с них десятину. Если они отправляются по Танису — реке славян, то проезжают мимо Хамлиджа, города хазар. Их владетель также взимает с них десятину. Затем они отправляются по морю Джурджан и высаживаются на любом берегу… Иногда они везут свои товары от Джурджана до Багдада на верблюдах. Переводчиками них являются славянские слуги-евнухи. Они утверждают, что они христиане и платят подушную подать.

Возникновение такого явления, как полюдье, было связано с распространением власти русов на часть восточнославянских племён. Константинопольский патриарх Фотий в связи с русско-византийской войной 860 года говорит о русах:

поработив живших окрест них и оттого чрезмерно возгордившись, подняли руки на саму Ромейскую державу!

Также известно о силах участников полюдья:

Всегда 100—200 из них (русов) ходят к славянам и насильно берут у них на своё содержание, пока там находятся.

При этом активно использовался обычай гостеприимства, заставляющий хозяина содержать гостя, пока тот находился в его доме.

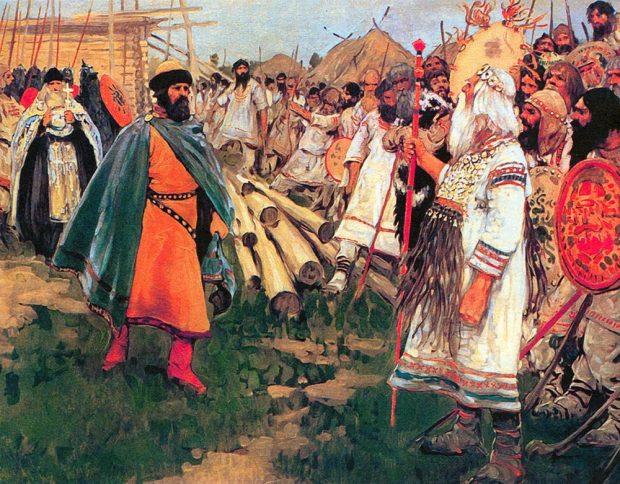

Клавдий Лебедев. Князь Игорь собирает дань с древлян в 945 году («Полюдье»)

В 945 году, когда полюдье возглавлял великий князь Игорь Рюрикович, поводом для восстания древлян и его убийства стало не взимание дани самой по себе, а попытка сбора дополнительной дани. После подавления древлянского восстания княгиня Ольга проводит налоговую реформу, главными пунктами которой были нормализация сбора дани (уроки), который осуществлялся уже не в племенных центрах, а в специальных опорных пунктах — погостах. Впоследствии дань концентрировалась у княжеских наместников в крупных городах и переправлялась в Киев (как происходило с 2/3 новгородских даней в 1014 году при киевском князе Владимире Святославиче и его сыне и новгородском наместнике Ярославе).

О полюдье у славян также свидетельствует Ибн Руста:

Царь ежегодно объезжает их. И если у кого из них есть дочь, то царь берёт по одному из её платьев в год, а если сын, то также берёт по одному из платьев в год. У кого же нет ни сына, ни дочери, тот даёт по одному из платьев жены или рабыни в год.

Сбыт полюдья вятичами на международном рынке и его прекращение с покорением вятичей Святославом Игоревичем в 966 году и окончательно — Владимиром Святославичем в 982 году косвенно подтверждаются хронологией кладов восточных монет в бассейне Оки.

Одно из последних упоминаний полюдья относится к 1190 году к правлению во Владимиро-Суздальском княжестве Всеволода Большое Гнездо. На основании данного примера исследователи рассчитали среднюю скорость полюдья — 7—8 км в сутки.

На русских окраинах и вновь присоединённых землях полюдье как способ сбора дани практиковалось ещё очень долго (на Чукотке и Аляске — даже в XIX в.).

Полюдье имело широкое распространение также в догосударственных и раннегосударственных социально-политических системах Евразии и Африки (вождествах). Не только Константин Багрянородный, но и скандинавские источники (сага о Гаральде) используют для обозначения подобного полюдью механизма сбора дани славянское слово (poluta, polutaswarf). Аналог русского полюдья — древненорвежская вейцла (veizla), буквально — «пир», «угощение», позже трансформировавшаяся в феодальную повинность.

Особенности сбора дани

Численность отряда князя, который шел на полюдье, определялся в 100-200 человек. Пока хозяин собирал дань, он жил в гостях у племенного вождя и тот обязан был его содержать.

В 945 году князь Игорь был убит во время полюдья. После похода на Византию он пошел собирать дань с древлян. Ему показалось, что собрал мало и при второй попытке ее взять, он был убит. После этого, его жена – Ольга, отомстила древлянам за убийство мужа и установила порядок сбора дани. Ее стали свозить на погосты, а размер дани стал называться “урок”. Позже дань стали собирать княжеские наместники.

Одно из последних упоминаний полюдья в летописях относится к 1190 году. Его провел князь Всеволод Большое Гнездо. Скорость сбора дани составила 7-8 километров в день.

Рис. 3. Полюдье князя.

Литература

Эта страница в последний раз была отредактирована 4 марта 2020 в 20:19.

Что мы узнали?

Необходимо знать, что такое полюдье для понимания экономики Древней Руси. До появления постоянной княжеской администрации так был организован сбор дани.

Источник