Клинические особенности метаэпифизарного остеомиелита у детей раннего возраста

Самаркандский государственный медицинский институт, Узбекистан

Введение. Метаэпифизарный остеомиелит (МЭО) у детей раннего возраста является серьезной проблемой детской хирургии [12, 13, 18, 19, 24], являясь одним из самых распространенных и тяжелых гнойно-воспалительных заболеваний периода раннего детства [2, 4, 14]. Клиническое течение этого заболевания имеет свои особенности [5, 12, 19, 25], чем обусловлена трудность его лечения. Несмотря на разнообразие имеющихся методов исследования, проблема своевременной диагностики остеомиелитического процесса остается во многом нерешенной. Частота ошибок в диагностике МЭО составляет 48,4-54,5% [7, 8, 15]. Особенно часты диагностические ошибки в ранние сроки от начала заболевания, достигая 61,1-64% [3]. Это обусловлено полиморфизмом клинических проявлений, «атипичным» течением заболевания, отсутствием патогномичных признаков, ранних рентгенологических проявлений, особенно у детей раннего возраста [1]. Трудность диагностики, тяжесть течения и неблагоприятные исходы определяют актуальность проблемы [7, 16, 22, 23].

Материал и методы. В основу данной работы положены результаты клинического наблюдения и обследования 102 больных МЭО в возрасте от 5 дней до 4 месяцев. Среди больных МЭО значительный удельный вес составили дети в возрасте до 1 месяца – 71 (69,6%) пациент. Мальчиков было 61 (59,8%), девочек – 41 (40,2%). В зависимости от клинической формы МЭО все больные были разделены на 2 группы: местно-очаговую и септико-пиемическую. На долю местно-очаговой формы МЭО пришлось 55 (53,9%) больных, септико-пиемической – 47 (46,1%). Диагноз МЭО ставился на основании проведенного клинического, бактериологического, лабораторного, инструментальных методов обследования.

Результаты и их обсуждение. Результаты оценки степени тяжести состояния больных МЭО при госпитализации в хирургический стационар показали, что из 102 больных поступили в тяжелом состоянии 59 пациентов (57,8%) и крайне тяжелом – 6 больных (5,9%). В состоянии средней степени тяжести поступило 37 (36,3%) больных.

Клиническое течение заболевания имело определенные особенности в зависимости от клинической формы заболевания. Из 55 больных местно-очаговой формой МЭО у 22 пациентов общее состояние было оценено как тяжелое (40%). Это было обусловлено их поздним поступлением в стационар – в 68,2% случаев. У 33 (60%) пациентов общее состояние было среднетяжелым, они были более активны, аппетит удовлетворительный или хороший, быстро восстанавливалась положительная динамика нарастания массы тела. При поступлении температурная реакция была следующей: субфебрильное её повышение отмечено у 31 (56,4%) больного из этой группы, у 9 (16,3%) её повышение носило фебрильный характер. У 15 (27,3%) больных температура тела оставалась в пределах нормы.

Из 47 больных септико-пиемической формой МЭО тяжелым общее состояние было у 37 пациентов (78,7%), что было обусловлено развитием синдрома эндогенной интоксикации. Клинически у этих детей определялись следующие признаки: снижение общей двигательной активности, вялость, кожа и видимые слизистые были сухими, бледными, часто с серовато-землянистым оттенком, тургор мягких тканей снижен, дети отказывались от еды или сосали очень вяло, быстро уставали, динамика массы тела была отрицательной. Косвенными признаками септического процесса были следующие: диарейный синдром у 21 (44,7%) больного, гепатомегалия – у 27 (57,4%), бледность кожных покровов с их серо-землинистым оттенком – у 25 (53,2%), явления гипотрофии – у 28 (59,6%), анемия у 30 (63,8%) больных. У 6 больных (12,8%) состояние было оценено как крайне тяжелое, что было связано с наличием развивающихся полиорганных нарушений на фоне выраженного септического процесса. Общее состояние этих пациентов оставалось крайне тяжелым в течение 5-10 суток. Несмотря на проводимую этиотропную, дезинтоксикационную, корригирующую и симптоматическую терапию симптомы синдрома эндогенной интоксикации (ЭИ) сохранялись с последующим постепенным снижением их интенсивности. Отмечен следующий характер повышения температуры тела при поступлении: у 24 пациентов (51,1%) отмечено её субфебрильное повышение, фебрильное – у 10 (21,3%). У 13 (27,6%) больных температура тела оставалась в пределах нормы с тенденцией к гипотермии. Высокая доля больных с нормальными показателями температуры тела относится к так называемому ареактивному типу, на наличие которого указывают и другие авторы [10, 12]. У таких больных на первый план выходили местные изменения.

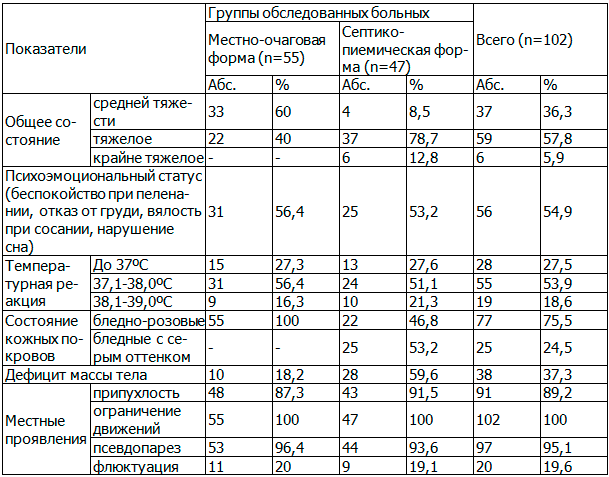

Таблица 1. Клинические проявления МЭО у детей раннего возраста

Примечание: здесь и далее n – количество больных.

Первыми общеклиническими признаками начинающегося заболевания, которые указывались родителями при сборе анамнеза, были нарушения со стороны психоэмоционального статуса ребенка: беспокойство, часто связанное с пеленанием, отказ от груди, вялость при сосании, нарушение сна, которые были отмечены у 56 (54,9%) больных. У 74 (72,5%) больных выявлено повышение температуры тела, у всех 102 больных — изменение цвета кожных покровов (бледность), их серый оттенок отмечен у 25 (24,5%) больных, что характерно в группе больных с септико-пиемической формой МЭО (табл. 1).

При оценке изменений массы тела выявлено следующее: её дефицит при поступлении отмечен у 38 (37,3%) больных, причем он более выражен в группе с септико-пиемической формой – 28 (59,6%) пациентов. Данное обстоятельство является косвенным признаком тяжести течения воспалительного процесса.

Характер местных симптомов МЭО зависел от локализации очага поражения. При поражении верхнего метаэпифиза плечевой кости верхняя конечность была разогнута во всех суставах и приведена к туловищу, при поражении дистального – согнута в локтевом суставе. При локализации воспалительного процесса в проксимальном метаэпифизе бедренной кости нижняя конечность была в вынужденном положении, выражающемся в её полусогнутом положении в области тазобедренного и коленного суставов. Данное положение было обусловлено развитием контрактуры сустава, вначале рефлекторного характера как реакции на боль, а затем миогенного, вследствие возникновения внутрисуставной гипертензии, поскольку очаг воспаления располагался близко к суставу и в процесс вовлекался связочный аппарат и параартикулярные ткани.

Из табл. 1 видно, что характерным для МЭО у детей раннего возраста является раннее появление явлений псевдопареза пораженной конечности, характеризующееся свисанием кисти или стопы. В наших наблюдениях у 97 (95,1%) больных. Это объясняется образованием выраженных отеков тканей вокруг очага воспаления, сдавливающих проходящие здесь нервы. По мере уменьшения отеков явления псевдопареза исчезали.

При клиническом осмотре на момент поступления у всех 102 (100%) больных обращало на себя внимание, выраженное в той или иной степени, вынужденное положение конечности, ограничение или полное отсутствие активных движений, реакция плачем и беспокойством на пальпацию или попытку произвести пассивные движения.

Данный симптомокомплекс косвенно указывал на основной симптом МЭО – боль в конечности. Учитывая позднюю обращаемость за хирургической помощью наших больных у 91 (89,2%) из них было выявлено увеличение объема прилежащего сустава за счет отека мягких тканей, при этом отмечалось сглаживание его контуров. При поздно начатом лечении, прорыве гноя из кости в мягкие ткани формируется межмышечная флегмона, отек мягких тканей нарастает, появляется гиперемия кожи, при пальпации определяется флюктуация – у 20 (19,6%) больных. Следует отметить, что гиперемия в области пораженного сустава длительно отсутствует и появляется только в тех случаях, когда развивается выраженная параартикулярная флегмона с воспалением в мягких тканях. Это обусловлено тем, что вначале воспалительный процесс протекает глубоко в тканях, ограничиваясь костью и полостью сустава, и только впоследствии, прорываясь в мягкие ткани, достигает более поверхностных слоев, в результате чего возникает воспалительная реакция в виде гиперемии. При множественных поражениях костей местные изменения были аналогичными.

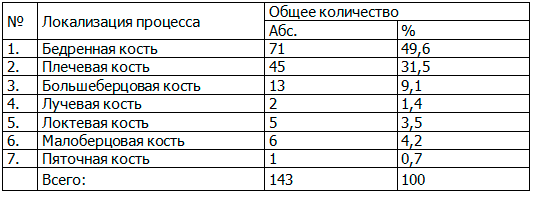

О ценка локализации очага первичного поражения (табл. 2) показала, что данный очаг выявлялся преимущественно в метаэпифизах длинных трубчатых костей скелета.

Таблица 2. Частота поражения отдельных костей

Согласно приведенным данным в табл. 2 у 102 больных отмечалось поражение 143 костей. Чаще всего воспалению подвержены были бедренные кости (49,6% от общего количества). В сумме же с плечевыми и большеберцовыми костями число вовлеченных в воспалительный процесс костей достигло 129 (90,2%).

Локализация и развитие патологического процесса в метаэпифизарных отделах длинных трубчатых костей может вести к возникновению патологического вывиха бедра (при поражении проксимальных отделов бедренных костей), укорочению конечности (при поражении проксимальных отделов плечевых костей, дистальных отделов бедренных, лучевых и локтевых костей) вследствие повреждения ростковых зон. Наиболее часто наблюдалось поражение проксимальных метаэпифизов бедренных и плечевых костей – по 32,3 и 25% соответственно, как более интенсивно растущих. Множественное поражение костей было отмечено у 33 (32,4%) больных.

Образование множественных очагов в костях является особенностью МЭО у детей раннего возраста при септико-пиемической форме заболевания [17], на что указывает высокий процент (70,2%) случаев.

Эффективность лечения детей раннего возраста с МЭО зависит, в первую очередь, от ранней диагностики, своевременно начатого лечения и его адекватного проведения [3, 6, 8, 9, 20, 21]. В первые 3-5 суток болезни было госпитализировано лишь 19 (18,6%) больных, а большую группу (81,4%) составили больные со сроком поступления 6-10 суток и более. В наших исследованиях средними сроками поступления от начала заболевания больных с местно-очаговой формой МЭО стали 11,2±0,88 сутки, а при септико-пиемической – 10,3±0,7 (р Учитывая то, что использование рентгенологического метода обследования не отвечает требованиям ранней диагностики заболевания [5, 11] данное исследование проводилось с целью топической диагностики области поражения и подтверждения диагноза. Обзорную рентгенографию пораженного сегмента конечности в 2 проекциях проводили больным перед выпиской из стационара. Сроки данного обследования не зависели от сроков начала заболевания и не преследовали цель — определить динамику изменений рентгенологических симптомов.

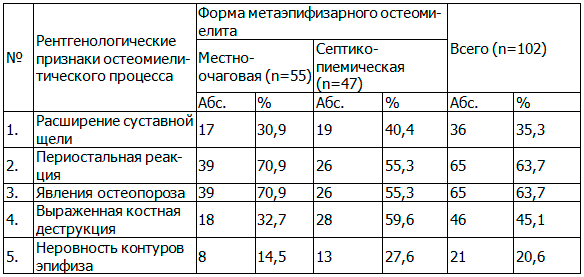

С огласно полученным данным наиболее частыми рентгенологическими признаками остеомиелитического процесса у детей раннего возраста явились периостальная реакция, явления остеопороза и костной деструкции (табл. 3), причем у многих больных отмечалось сочетание нескольких признаков одновременно. Нужно отметить, что у всех больных, независимо от клинической формы, были выявлены те или иные рентгенологические признаки остеомиелита.

Таблица 3. Рентгенологические признаки МЭО у детей раннего возраста

Выраженные костно-деструктивные изменения при МЭО характеризовались вовлечением близлежащего росткового хряща с его последующим разрушением и вовлечением в воспаление всего метаэпифиза. Это вело к развитию артрита прилегающего сустава, который носил гнойный характер. Рентгенологически определялись очаги деструкции в метаэпифизарной зоне, нарушения взаимоотношения костей, образующих сустав, с развитием дистензионных подвывихов и вывихов. О чаги деструкции при этом имели краевое или центральное положение.

При поступлении 94 (92,2%) больным производилось бактериологическое исследование отделяемого из очага воспаления. Забор материала производился путем пункции сустава вовлеченного в воспалительный процесс (внутрисуставной выпот), а также во время оперативного вмешательства из раневого отделяемого.

Согласно нашим данным из произведенных 101 анализа кишечная палочка в монокультуре высеяна в 46 (45,6%) случаях. Общая доля грамотрицательной флоры в монокультуре определена в 52 (51,5%) анализах. На втором месте стоит высеваемость золотистого стафилококка, на долю которого пришлось 19 (18,9%) положительных результатов. Моноинфекция выделена в 74 (73,3%) случаях, а в 4 (3,9%) обнаружена ассоциация возбудителей. Отрицательные результаты посева составили 23 (22,9%) анализа. Отсутствие роста культуры связывали как с недостаточными возможностями бактериологической лаборатории (не определяется анаэробная флора), так и с интенсивным применением антибиотиков до поступления больных в клинику.

Результаты исследования чувствительности микрофлоры к антибиотикам методом стандартных бумажных дисков выявили высокую чувствительность микрофлоры к канамицину (97%), клафорану (96%), таривиду (95%), гентамицину (90%), цефамизину (83%). Определена практически полная устойчивость патогенной микрофлоры к препаратам пенициллинового ряда.

При изучении динамики воспалительного процесса существенными являются качественные и количественные изменения состава периферической крови, позволяющие оценить выраженность его и прогнозировать степень тяжести заболевания в зависимости от его формы.

Из табл. 4 видно, что практически все показатели были достоверно изменены у больных обеими формами МЭО по отношению к нормативным показателям (р Выводы. Анализ данных клинического обследования больных разными формами МЭО с использованием наиболее распространенных диагностических методов показал, что значительная доля больных МЭО характеризуется поздним поступлением в специализированный хирургический стационар, что связано с разнообразием клинических проявлений МЭО у детей раннего возраста, ошибочной диагностикой патологии на догоспитальном этапе. Остается в ысокой частота тяжелых и крайне тяжелых форм заболевания с большим количеством септико-пиемических форм МЭО. Ранними ультрасонографическими признаками МЭО являются неоднородность эхоструктуры метаэпифизарных зон с участками повышенной эхогенности. О сновным этиологическим фактором в развитии МЭО у детей раннего возраста является кишечная палочка, а на долю грамотрицательной флоры в монокультуре приходится до 51,5% случаев.

Источник

Способ санации гнойного очага при метаэпифизарном остеомиелите у ребенка раннего возраста

Острый гематогенный метаэпифизарный остеомиелит (МЭО) у детей ранней возрастной группы продолжает оставаться тяжелым гнойно-септическим заболеванием в педиатрической хирургической практике [1,2]. В последнее десятилетие он занимает одно из первых мест в гнойно-септической хирургии по частоте исхода в бактериальный сепсис. Динамика количества случаев заболевания не имеет четкой тенденции к снижению, что подтверждается высокой частотой встречаемости патологического процесса среди новорожденных, в т.ч. маловесных недоношенных детей, имеющих ряд физиологических и иммунологических особенностей, усугубляющих тяжесть течения заболевания [3]. Значимым в этиологии является патоморфоз возбудителей последнего десятилетия, характеризующийся уменьшением частоты роста культур моностафилококковой флоры (Stafilococcusaureus) до 50 %. Отмечается активный рост микст-культур эпидермального стафилококка с другими микроорганизмами (клебсиеллами, энтерококками), их ассоциации с анаэробами и культурами грибов рода Кандида [4]. Многообразие клинических проявлений процесса и наличие атипичных форм могут увести от своевременной постановки диагноза МЭО. Этиопатогенез заболевания отличается тем, что до оссификации эпифизов имеет место морфофункциональная незрелость ростковой зоны, хондробласты расположены хаотически, их упорядочивание происходит параллельно оссификации эпифиза (от центра зоны роста в направлении к периферии), и в соответствии с этим зона роста постепенно приобретает барьерные свойства. Вот почему при отсутствии ядра окостенения, воспалительный процесс пенентрирует зону роста в центральной части, при появлении ядра оссификации пенентрация происходит в периферической части.

Поражение эпифиза сопровождается деструкцией последнего, с вовлечением в патологический процесс сустава и возникновением артрита, который в свою очередь приводит к патологическому вывиху и параартикулярной флегмоне. Дискредитированная ростковая зона частично или полностью погибает, и это в дальнейшем обусловливает возникновение приобретенных пороков развития (укорочение или удлинение, деформации конечностей).

Таким образом, исходом заболевания могут быть ортопедические осложнения, влекущие инвалидизацию ребенка, от 10 до 40 % случаев. МЭО представляет собой один из наиболее сложных вариантов течения гнойно-воспалительного процесса, требующего детального анализа течения заболевания, а также применения доступных для использования эффективных методов диагностики [5].

Цель исследования: изучить особенности клинического течения метаэпифизарного остеомиелита, провести сравнительный анализ возможностей различных методов диагностики.

Материалы и методы

В исследование включено 64 ребенка в возрасте от 0 до 3-х лет с острым гематогенным метаэпифизарным остеомиелитом, находившихся на стационарном лечении по поводу данного заболевания в отделении гнойной и экстренной хирургии ДОКБ г. Твери с 2005 по 2015 г. Для уточнения особенностей клинического течения различных форм МЭО был проведен анализ результатов стандартного комплекса клинико-диагностических мероприятий, проведенного у всех поступивших. Диагноз ставился на основании анализа жалоб больного, данных анамнеза, клинического осмотра, использовались методы бактериологической и лабораторной диагностики, методы медицинской визуализации (рентгенография, ультразвуковое исследование, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография).

Результаты исследования и их обсуждение

В структуре обследуемых больных наибольшую группу составили дети до 1 года (n=4875 %), наиболее часто заболевание возникало в возрасте до 1 месяца (n=30; 46.8 %), от 1 г. до 3-х лет госпитализировано 16 (25 %) детей (таблица 1).

Число пациентов, n

От 1 месяца до 1 года

От 1 года до 3-х лет

По половой принадлежности преобладали мальчики (n=39; 60.9 %). Больные из районов области составили 60.9 % (n=39). В первые трое суток болезни был госпитализирован 21 ребенок (32.8 %). Наибольшее число пациентов (n=33; 51.5 %) обратилось за помощью детского хирурга на 4–7 сутки заболевания. Оставшиеся в более поздние сроки (n=10; 15.5 %). Анализ сроков поступления в специализированный хирургический стационар выявил достаточно позднее обращение за медицинской помощью, что связано с трудностями ранней диагностики МЭО из-за многообразия клинических проявлений заболевания, отсутствия ранних патогномоничных жалоб, преобладания у малышей общих реакций над местными, особенностями психофизиологического статуса пациентов раннего возраста. Немаловажная роль принадлежит ошибкам диагностики на догоспитальном этапе. Учитывая распределение больных по месту обращения, замечено, что достаточно большая группа детей поступала из род. домов (n=17; 26.5 %), из стационара (отделение патологии новорожденных) – (n=21;32.8 %). По направлению участковых педиатров, хирургов травматологов (n=23;35.9 %), 3 человека обратились самостоятельно.

Для характеристики клинического течения МЭО использовалась классификация Т.П. Краснобаева. Встречалась местная форма (n= 53;82.8 %) заболевания, септикопиемическая (n= 11; 17.2 %), токсическая форма не зарегистрирована. Из септических осложнений на первом месте оказалась пневмония (n= 6;54.5 %). Также имели место перикардит (n=3;27.2 %), поражение почек (n=1; 9 %), средний гнойный отит (n=1;9 %). Локальная форма заболевания превалировала в возрастной группе от 1 г. до 3-х лет. Результаты оценки степени тяжести состояния показали, что дети поступали в стационар преимущественно в состоянии средней степени тяжести (n=36;56.2 %). В тяжелом состоянии доставлено 28 детей (43.7 %). Это связано с поздним обращением за специализированной хирургической помощью, низкой иммунологической резистентностью детского организма, быстрым нарастанием симптомов интоксикации ввиду выраженности альтеративного компонента воспалительной реакции в раннем возрасте. Дети, поступившие в тяжелом состоянии, были госпитализированы в отделение реанимации, где проводилось непрерывное мониторирование жизненно важных функций организма и интенсивная комплексная терапия заболевания. В типичных случаях заболевание начиналось остро: (n=52; 81.2%), возникала резкая боль в пораженной конечности (n= 49; 76.5 %). Появлялись и нарастали симптомы интоксикации: повышение температуры тела (n=60; 93.7 %), вялость, отказ от еды (n= 44; 68.7 %). В тяжелых случаях возникала тахикардия (n=9; 14 %), тахипноэ (n=8; 12.5 %) менингеальные явления (n=4; 6.25 %).

При клиническом осмотре обращало на себя внимание вынужденное положение конечности, ограничение или отсутствие активных движений, болезненность при пальпации и попытке пассивных движений. (n=56; 87.5 %), отмечалась выраженная стойкая контрактура суставов (n=48; 75 %), что связано с вовлечением в процесс связочного аппарата и параартикулярных тканей. В более поздние сроки появлялось увеличение объема сустава из-за наличия в его полости жидкости (2–5 сутки и позже), гиперемия над очагом поражения –(n= 43; 67 %).

Факторы риска развития заболевания выявлены в 34 (53.1 %) случаях. Это –неблагоприятный антенатальный период: внутриутробная гипоксия плода разной степени выраженности, очаги хронической инфекции, синдром интоксикации у матери, оперативные роды, травматизация в родах, недоношенность, перинатальное поражение ЦНС, катетеризация центральной вены, низкая оценка по шкале Апгар, предшествующие гнойные заболевания. Важная роль отводится гипоксии не только как промоутеру каскада метаболических нарушений, но и фактору, способствующему развитию генерализованных форм МЭО. Результаты проведенных исследований показали, что у всех больных с септикопиемической формой выявлены факторы риска [6,7].

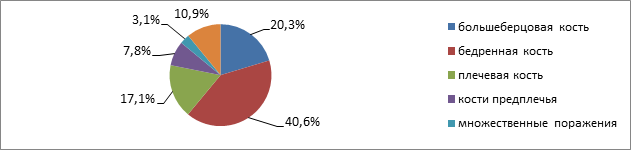

По локализации остеомиелитического очага преобладало поражение эпифизов длинных трубчатых костей скелета с поражением суставов в виде гнойных артритов: бедренной кости с поражением тазобедренного сустава (n=26;40.6 %), большеберцовой (n=13; 20 %), малоберцовой (n=11; 17.1 %), костей предплечья (n=5;7.8 %). Множественное поражение костей при МЭО отмечено у 2 (3 %) детей.

Рис.1. Локализация очага воспаления

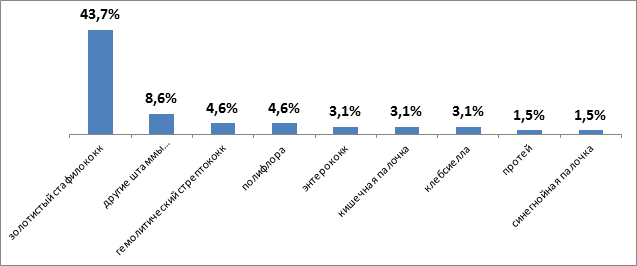

С целью выявления этиологического фактора заболевания применялись бактериоскопический и бактериологический методы исследования с определением чувствительности микрофлоры к антибиотикам. При первичном заборе биоматериала идентифицирован возбудитель у 46(71.8 %) больных. Анализ полученных результатов показал, что в большинстве случаев основным этиологическим фактором является золотистый стафилококк (n=28;43.7 %), также были обнаружены другие виды стафилококка (n=4;8.6 %), энтерококк и клебсиелла (n=2;3.1 %) в равных количествах, гемолитический стрептококк (n=3;4,6 %), протей (n=1;1.5 %), кишечная и синегнойная палочка (n=2;3.1 %) и (n=1;1.5 %) соответственно, полифлора (n=3;4.6 %).

Рис. 2. Результаты высева микрофлоры из очага поражения

При анализе изменений состава периферической крови, констатирована анемия (n= 34;53.1 %), лейкоцитоз (n= 57;89 %), палочкоядерный сдвиг (n= 49; 76.5 %), ускорение СОЭ (n=28; 43.7 %). У больных с септикопиемической формой регистрировалась тромбоцитопения (n=11;7.2 %) у большинства пациентов имелись признаки системного воспалительного ответа (нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом формулы влево). В биохимическом анализе крови сохранялась нормогликемия (n=58; 90.6 %). Гипергликемия зарегистрирована с максимальным значением 13 ммоль/л (n=4; 6.25 %). Гипогликемия с минимальным значением 2.8 ммоль/л (n=2; 3.1%). Изменения белкового спектра крови проявлялись умеренной гипопротеинемией (n=29; 45.3 %). Повышение уровня С-реактивного белка как неспецифического маркера воспаления определялось качественным методом, было положительным (n= 44; 68.7 %) и резко положительным (n=13;20.3 %). Также имел место отрицательный результат (n= 7; 10.9 %). Лабораторные показатели, характеризующие функцию почек, оставались в пределах референтных значений. Средние значения электролитного обмена соответствовали возрастной норме. В ряде случаев отмечено изменение фибринолитической активности (n= 24;37.5 %).

В последнее десятилетие МЭО занимает одно из первых мест в гнойно-септической хирургии по частоте исхода в бактериальный сепсис. Для ранней диагностики септического процесса, в случае ухудшения состояния ребенка проводился прокальцитониновый тест сыворотки крови экспресс-методом по Brachms (n= 14; 21 %). Выполнение исследования позволило определить клиническую форму заболевания. В результате была диагносцирована местная форма (n=5;7.8 %) – прокальцитонин сыворотки крови 2 состояние трактовалось как сепсис, осложнивший остеомиелит – (n= 9;14 %).

На диагностическом этапе установления МЭО применяли различные методы медицинской визуализации. В качестве стандартизированного лучевого метода исследования опорно-двигательного аппарата стартовым являлась рентгенография пораженного отдела скелета. (n=64; 100 %). Метод позволял оценить форму, контуры, соотношения между костями. Ранние рентгенологические признаки заболевания в виде утолщения мягких тканей на уровне поражения, расширения суставной щели, размытости контуров эпифиза, остеопороза края метафиза выявлены в среднем на 3–5 день болезни (n=19;29.6 %). На 10–14 день болезни регистрировалась периостальная реакция и очаги деструкции в метаэпифизарной зоне (n= 47; 73.4 %). Рентгенографический метод не обладает достаточной чувствительностью к визуализации хрящевых структур в начальные периоды развития заболевания.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) является высокоинформативным методом, обладающим высокой чувствительностью и достаточной специфичностью в интрамедуллярную фазу МЭО, позволяет выявить изменения костного мозга, определить так называемые участки патологической гидратации, а также оценить суставные поверхности и околосуставные мягкие ткани. К недостаткам метода следует отнести необходимость проведения анестезиологического пособия для исключения двигательной активности пациентов младшей возрастной группы во время исследования. МРТ использовали в качестве уточняющей методики в интрамедуллярную фазу (n=4 ;6.25 %) [8].

Компьютерная томография (КТ) – метод выбора для оценки суставных поверхностей, мягких тканей, изменений костного мозга, позволяет выявить отек мягких тканей и деструкцию кости, не замеченную на обычных рентгенограммах, наилучший метод выявления секвестров. КТ недавно внедрена в работу клиники (n=8;12.5 %). Сопряжена с лучевой нагрузкой, зарекомендовала себя как оптимальный способ ранней диагностики МЭО, уже на 2-е сутки заболевания в кортикальном слое проявляются отчетливые рентгенодеструктивные изменения костных структур.

Ультразвуковая диагностика выполнена всем пациентам с МЭО (n=64;100 %), в дебюте заболевания (n=29;45.3 %). Методика показала высокую информативность (80 %), верифицируемую во время операции. Проникающая способность ультразвука у детей раннего возраста большая, чем у более старших, что связано с незавершенным процессом остеогенеза, когда эпифизы костей состоят в основном из хрящевой ткани. Исследование позволило оценить состояние мягких тканей, определить анатомические взаимоотношения в суставе, состояние капсулы (уплотнение и утолщение), суставной полости, ядер окостенения, определить утолщение надкостницы, распознать поднадкостничные абсцессы, визуализировать участки деструкции кости в метаэпифизарной зоне [9,10]. В процессе проведения исследования были обнаружены следующие УЗ-признаки изменения анатомических структур: утолщение мягких тканей, повышение эхогенности, жидкостные парартикулярные скопления (n=32;50 %); изменения внутрисуставной полости (утолщение капсулы сустава, наличие внутрисуставной жидкости – n=39;60.9 %); изменения однородности эпифизарного хряща (n=34;53 %); изменение формы и структуры ядра окостенения эпифизарного конца конечности (n=27;42.1 %); изменения метаэпифизарной зоны (нечеткость, неровность дефект зоны предварительного обызвествления, анэхогенные участки и включения – n=43 67.1 %); изменения надкостницы (неровность наружного контура, утолщение, повышение эхогенности n=25;39 %). Основной УЗ-признак МЭО –изменения в метаэпифизарной зоне – появлялся на 4–7 день болезни.

Выводы и заключение

Т.о., резюмируя полученные результаты, отмечено, что метаэпифизарный остеомиелит наиболее часто встречается в группе новорожденных детей, у каждого из которых обнаружены факторы риска возникновения заболевания в виде внутриутробной гипоксии плода, наличия очагов хронической инфекции и синдрома интоксикации у матери, недоношенности. В большинстве случаев в дебюте заболевания преобладало наличие общей симптоматики. Локальные проявления прогрессировали медленно. Основным этиологическим фактором являлся золотистый стафилококк. Первичный очаг воспаления локализовался преимущественно в эпифизах длинных трубчатых костей нижних конечностей. В ранней диагностике заболевания методом выбора является компьютерная томография и ультразвуковое исследование.

Источник