ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ЗАХВАТОВ И ОБХВАТОВ СЗАДИ.

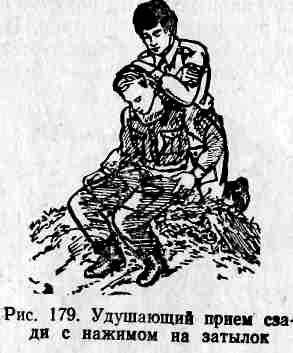

Исключительно важно знать и уметь освобождаться от захватов противника сзади. Противник, как правило, именно сзади пытается захватить в плен, связать и унести в машину в лес и другие места. Оказывать сопротивление нужно уметь в любых ситуациях, даже если противник захватил сзади на удушающий прием с нажимом на затылок (рис. 179). В данной ситуации, например, перебросить противника через себя вперед невозможно, ибо быстрее произойдет собственное удушение, но нанести удары локтем, ребром ладони в борьбе, с уходами в сторону, пытаться следует. Если сразу после обхвата освободиться бросками не представляется возможным, надо использовать различные удары.

Ударами можно упреждать захваты или полностью освобождаться от них. Наиболее эффективно наносить удары руками локтями, кулаками, ребром ладони. Эти удары более

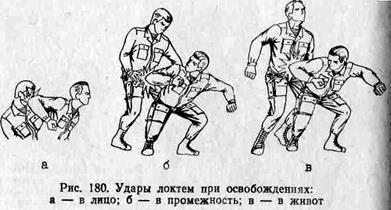

точны хотя и удары каблуком сверху вниз, пяткой спереди-назад по берцовой кости или подъему когда руки захвачены, тоже действенны при освобождениям от обхватов. Точки нанесения ударов зависят от ситуации. Если противник захватывает сзади без рук ниже уровня ваших локтей, следует наносить удары локтем: в лицо, груди различные уровни живота (рис. 180). Сразу после выполнения резких ударов в уязвимые точки тела противника надо быстро, шагнув от него вперед, обернуться к нему лицом, достать оружие и действовать по обстановке.

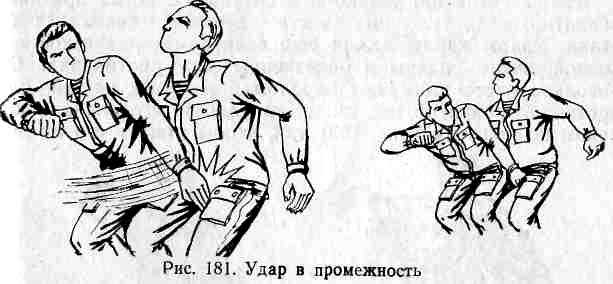

При захватах в верхней части тела (за волосы, шею, одежду, плечи и т. д.), удары ребром ладони по промежности — самые эффективные для освобождения (рис. 181). При отработке таких ударов с партнером они имитируются. На чучелах — отрабатываются в полную силу.

Итак, удары — это простое, но в то же время наиболее эффективное средство освобождения от захватов и обхватов. Рассмотрим более сложные ситуации и способы освобождения при захватах, которые также будут основываться на ударах.

На рис. 182 показано использование головы для нанесения удара. Противник сзади захватил горло, туловище вместе с руками, сам находится близко, за спиной. Для освобождения необходимо нанести удар затылком в лицо с приседом для ухода или ответных захватов руками и броска противника. Броски можно выполнять, как через себя вперед (с захватом руки на плечо), так и назад на спину с захватом ноги снизу (между своих ног).

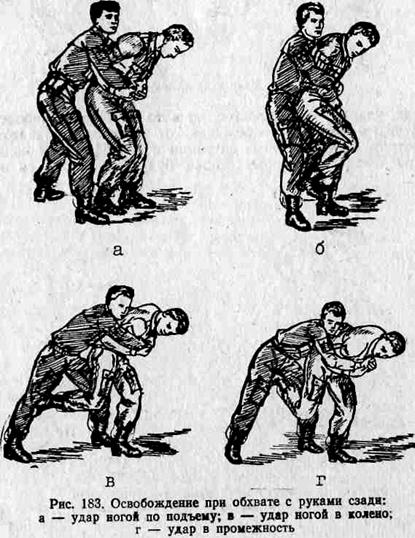

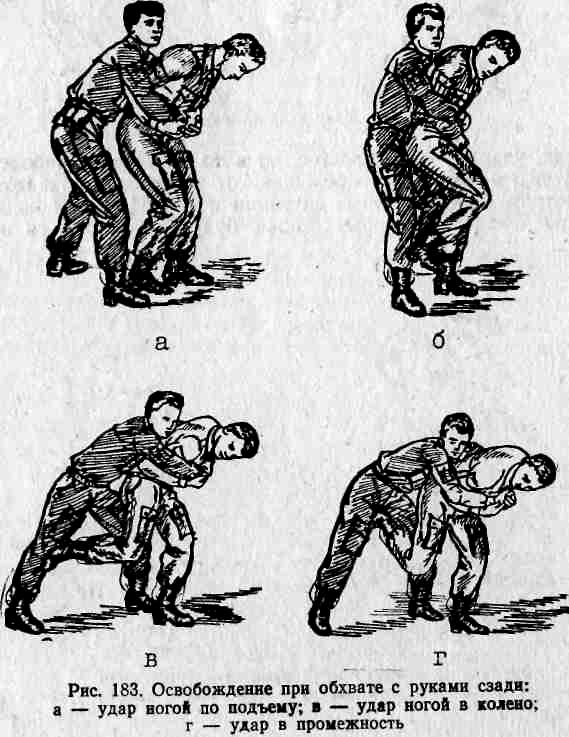

Удары ногой применяются в ситуациях, когда противник обхватил сзади туловище вместе с руками и сковал их действия. Удары каблуком, да еще если с металлической подковкой, очень сильны и болезненны для противника. Они довольно часто вызывают перелом плюсневых костей. Если; противник обхватил вас сзади, то ударьте его сначала каблуком по подъему (рис. 183) так, чтобы отжать его от себя.

Когда противник отодвинется немного назад, в зависимости от расстояния от вас и ситуации, следует еще нанести удар по голени (в колено), рис. 183 а, б, в, или снизу-вверх каблуком в промежность (рис. 183г).

Целесообразно после всех ударов для завершения освобождения провести какой-либо бросок (в данной ситуации перебросить противника вперед с захватом руки на плечо, при захвате руки немного присесть) либо, отступив, достать оружие для защиты.

Источник

Способ самозащиты при обхвате сзади за туловище

Курс самозащиты без оружия «САМБО»

Под редакцией Зобова Н. С. и Станкевича А. Л.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ШКОЛ НКВД

ИЗДАНИЕ ШКОЛЬНО-КУРСОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОТДЕЛА КАДРОВ НКВД СССР

Глава I. Теоретические основы «Самбо»

1. Из истории развития системы самозащиты

(Д-р Фохт в своей книге «Alte ûnd néué Kaufkunst», 1925 г. указывает, что все эти рисунки он нашел в мюнхенской городской библиотеке).

Как видно из рисунков №№ 16 и 17, приемы бытовой обороны, возникшей в гуще народных масс, были богаче и разнообразнее, чем те же приемы, которыми пользовались на рыцарских турнирах; граждане устраивали свои турниры, где демонстрировали свою ловкость и силу.

Небезынтересно коснуться развития систем борьбы в отдельных европейских странах. В Англии еще с давних времен известны были различные стили рукопашного боя. В XVII веке борьба проводилась тремя стилями: вестморлэндским, кумберлэндским и девонширским. Эти названия происходили от названия провинций, которые славились своими борцами.

Ознобищев в своей книге: «Искусство рукопашного боя», изд.1927 г., пишет: — Америка, в прошлом страна свободного заселения, получила от своих пионеров — колонистов — старинную английскую борьбу «Кэтч-эз-кэтч-кэн» (поймай, как умеешь), представляющую один из типов свободной борьбы, к сожалению, она выродилась в отвратительную смертоубийственную борьбу, называемую в Америке — «Реслинг».

Вольно-американская борьба «Кэтч-эз-кэтч-кэн» (см. рис. № 18) сочетала в себе вышепоименованные стили, обогатившиеся впоследствии несколькими приемами, взятыми у местного туземного населения — американских индейцев, главным образом, у Великого союза ирокезских племен. Из Англии (Корнуэльс) в САСШ была завезена борьба под названием «корнишхью» или, как ее называют, борьба подножками, которая также вошла в общий состав техники вольно-американской борьбы.

Англия, создавшая замечательный вид рукопашного боя — бокс, превратила его в средство наживы и в средство угнетения своих «низших» классов. Мордобой полисменов, при помощи приемов английского бокса, является обычным явлением капиталистических городов при разгоне демонстрации, при допросе и т. д.

Франция усовершенствовала два вида самозащиты — французскую борьбу и французский бокс. Последний вид самозащиты под названием «савват» родился на окраине города в рабочих кварталах и совершенствовался на парижских кулачных боях, где ходили драться «стенка на стенку». «Савват» обозначает ухватку или ловкость, с которой надо победить врага.

Преподаватель английского бокса и фехтования, француз Шарль Лекур, изучив «савват» в том виде, в котором создал его французский народ, систематизировал его приемами, присоединив к ним некоторые приемы английского бокса и создал свою систему, называемую французским боксом.

Главный принцип французского бокса — это умение наносить удары ногами. Техника удара йогами во французском боксе доведена до высшего предела. Если посмотреть на рис. № 19, то сразу будет понятно, какую нужно провести тренировку, чтобы проделать такой прием, и какую получает выгоду участник рукопашной схватки при нанесении удара ногой с длинной дистанции.

Касаясь английской, американской и французской борьбы, нельзя обойти молчанием специальной системы физической подготовки в Японии, под названием «Джиу-джитцу» — более старинная система, и «Дзюу-до» — более поздняя и более усовершенствованная система физической подготовки. В системе «Джиу-джитцу» имеется раздел боевых приемов, которые фигурируют под этим же названием, как система самозащиты. Из истории Японии известно, что отдельные приемы «Джиу-джитца», но не объединенные в единую систему, еще были и при самурайстве (японском рыцарстве) и применялись при войнах, игрищах и т. д., но как целостная система «Джиу-джитцу», превращенная в дальнейшем в «Дзюу-до», получила свое значение с момента учреждения в 1882 году в Токио специального научного института, называемого «Кодокан-дзюу-до».

«Дзюу-до» делится на спортивное «Дзюу-до» и военно-прикладное «Дзюу-до».

Спортивное «Дзюу-до» имеет в основном три раздела:

а) подготовительные упражнения,

б) способы страховки,

в) приемы борьбы.

Военно-прикладное «Дзюу-до» делится на борьбу:

а) против вооруженного огнестрельным оружием;

б) против вооруженного холодным оружием.

В системе «Дзюу-до» имеется ряд недостатков, а именно:

1. «Дзюу-до» изобилует приемами, разработанными на каждый случай нападения. Помимо того, что чрезмерное количество приемов загромождает память обучающегося, который не в состоянии их запомнить, борьба по готовому бесчисленному количеству рецептов является рискованной. Нужно научить обучающихся принципам борьбы и оснастить на базе этих принципов техникой приемов, а не заставлять их заучивать многочисленные и разнообразные приемы.

2. Сложность, нагромождение приемов «Дзюу-до» не дают быстро и хорошо изучить систему. Если у нас нужно потратить на подготовку самбиста год, — то в «Дзюу-до» — подготовка исчисляется годами и

3. Методика разработана непоследовательно.

Поэтому мы считаем японское «Дзюу-до» неприемлемым в наших: советских условиях.

Каково развитие систем рукопашного боя в России и СССР?

Россия испокон веков славилась кулачными и палочными боями. Исторические источники описывают развитие этих боев так: «Бои кулачные и палочные составляли для русской молодежи потеху, увеселение. Бои проходили, обыкновенно, в праздничные дни, при жилых местах, а зимой чаще всего на льду; собирались „охотники“, составляли два враждебных лагеря и по данному сигналу свистком бросались один на другого с криком для возбуждения, нередко тут же били в накры и бубны (музыкальные инструменты). Борцы поражали друг друга в грудь, в лицо, в живот — боролись неистово и жестоко, очень часто многие из них уходили с боя калеками, а некоторые тут же умирали. В палочном бою, конечно, процент убитых и искалеченных был выше, нежели в кулачном» (из энциклопедии Брокгауза, стр. 503, кулачн. бой).

Все многочисленные народности России применяли в своем быту разные приемы и способы борьбы, особенно народы Кавказа и Средней Азии. Грузинская, персидская, армянская, узбекская борьба требовала от противников ловкости, мужества и отваги; лишь при советской власти эта борьба превратилась в подлинный, национальный вид спорта.

Лучшей борьбой по своей технике и простоте, нужно считать грузинскую борьбу на «чохах». Небольшое количество приемов (примерно, основных 12—16), но умелое их комбинирование, богатство ловкости и хитрости создает замечательное зрелище в процессе самой схватки (см. рис. №№ 20, 21, 22 и 23). Грузинская борьба не лишена прикладности. Нужно даже считать, что ряд разработанных подножек является лучшим, чем подножки, взятые из японского «Дзюу-до».

Возникновение грузинской борьбы относится к средним векам, когда встречи борцов носили характер боев гладиаторов, и на борцов ставились крупные суммы. Кроме того, борцы защищали честь родовитых грузинских дворян. В дальнейшем соревнования по грузинской борьбе стали приурочиваться к народным и религиозным празднествам.

Источник

5.2. Освобождение от захватов и обхватов сзади.

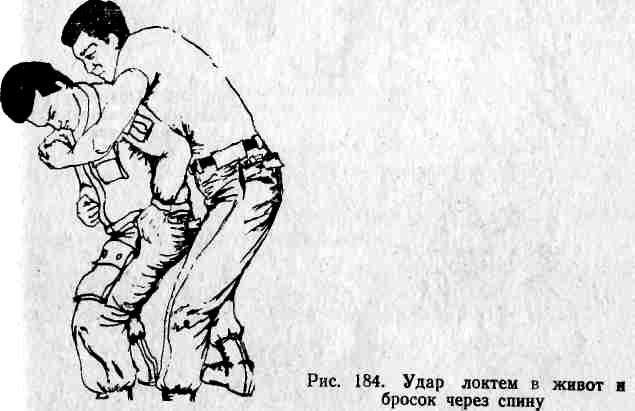

Исключительно важно знать и уметь освобождаться от захватов противника сзади. Противник, как правило, именно сзади пытается захватить в плен, связать и унести в машину в лес и другие места. Оказывать сопротивление нужно уметь в любых ситуациях, даже если противник захватил сзади на удушающий прием с нажимом на затылок (рис. 179). В данной ситуации, например, перебросить противника через себя вперед невозможно, ибо быстрее произойдет собственное удушение, но нанести удары локтем, ребром ладони в борьбе, с уходами в сторону, пытаться следует. Если сразу после обхвата освободиться бросками не представляется возможным, надо использовать различные удары.

Ударами можно упреждать захваты или полностью освобождаться от них. Наиболее эффективно наносить удары руками локтями, кулаками, ребром ладони. Эти удары более точны хотя и удары каблуком сверху вниз, пяткой спереди-назад по берцовой кости или подъему когда руки захвачены, тоже действенны при освобождениям от обхватов. Точки нанесения ударов зависят от ситуации. Если противник захватывает сзади без рук ниже уровня ваших локтей, следует наносить удары локтем: в лицо, груди различные уровни живота (рис. 180). Сразу после выполнения резких ударов в уязвимые точки тела противника надо быстро, шагнув от него вперед, обернуться к нему лицом, достать оружие и действовать по обстановке.

При захватах в верхней части тела (за волосы, шею, одежду, плечи и т. д.), удары ребром ладони по промежности — самые эффективные для освобождения (рис. 181). При отработке таких ударов с партнером они имитируются. На чучелах — отрабатываются в полную силу.

Итак, удары — это простое, но в то же время наиболее эффективное средство освобождения от захватов и обхватов. Рассмотрим более сложные ситуации и способы освобождения при захватах, которые также будут основываться на ударах.

На рис. 182 показано использование головы для нанесения удара. Противник сзади захватил горло, туловище вместе с руками, сам находится близко, за спиной. Для освобождения необходимо нанести удар затылком в лицо с приседом для ухода или ответных захватов руками и броска противника. Броски можно выполнять, как через себя вперед (с захватом руки на плечо), так и назад на спину с захватом ноги снизу (между своих ног).

Удары ногой применяются в ситуациях, когда противник обхватил сзади туловище вместе с руками и сковал их действия. Удары каблуком, да еще если с металлической подковкой, очень сильны и болезненны для противника. Они довольно часто вызывают перелом плюсневых костей. Если; противник обхватил вас сзади, то ударьте его сначала каблуком по подъему (рис. 183) так, чтобы отжать его от себя.

Когда противник отодвинется немного назад, в зависимости от расстояния от вас и ситуации, следует еще нанести удар по голени (в колено), рис. 183 а, б, в, или снизу-вверх каблуком в промежность (рис. 183г).

Целесообразно после всех ударов для завершения освобождения провести какой-либо бросок (в данной ситуации перебросить противника вперед с захватом руки на плечо, при захвате руки немного присесть) либо, отступив, достать оружие для защиты.

При захватах сзади, когда противник плотно обхватил вас, следует нанести вначале удар каблуком по подъему ноги, потом локтем в живот (рис. 184).

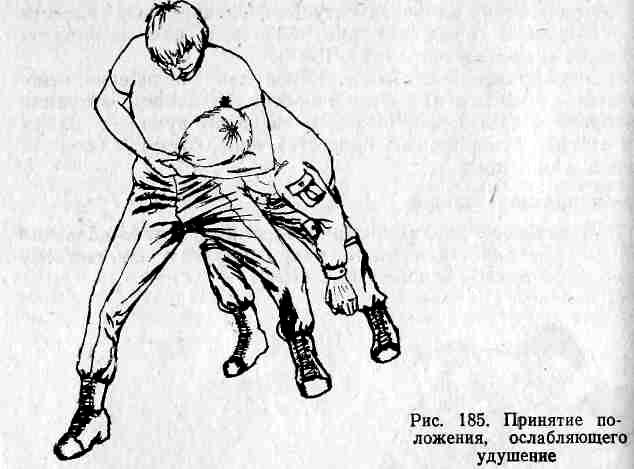

Опасны захваты шеи с головой на удушение. В этих случаях не следует резко вырываться, иначе произойдет собственное удушение. Нужно незаметно, мягко поставить своя ноги за нога противника, так, как показано на рис. 185.

Такое положение ослабляет удушающее воздействие противника. Долго в этом положении находиться нельзя; поэтому следует сразу же начать освобождаться от обхвата шеи, Для чего из этого положения можно, ударив локтем в живот или промежность (рис. 186 а), резко присесть с падением на спину вместе с противником. На земле освободиться от обхвата полностью, вскочить на ноги и действовать по обстановке.

Более просто, из положения, которое показано на рис 185, освободиться от захвата противника резким сдавливанием его половых органов со скручиванием или ударом по нем кулаком (рис. 187). Применять, что удобнее по обстановке. Если удобно, рукой пройти к голове и предварительно надавить пальцами на глаза, как показано на рис. 187.

Для освобождения от захватов лучше проводить комбинированное воздействие на глаза и промежность.

Основные правила и рекомендации к изучению способов освобождения от захватов и обхватов.

Если противник пытается задушить, необходимо руками сделать себе отдушину, т. е. оттянуть от горла руки противника, и после этого готовить прием освобождения (рис. 188).

При неопасных захватах рук можно освобождаться выкрутом своих рук против одного большого пальца противника (рис. 189).

Источник