- Способ с н корсакова

- Изобретения Корсакова. Видео YouTube

- Гомеопатия

- Д-р Жан Буарон (Франция)

- Несколько уточнений к разным типам гомеопатических разведений

- Доклад на III Конгрессе Международной гомеопатической лиги врачей (Киев, сентябрь 1991 г.)

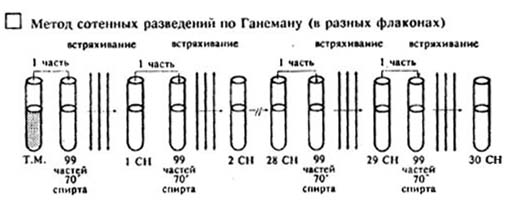

- Ганемановский метод

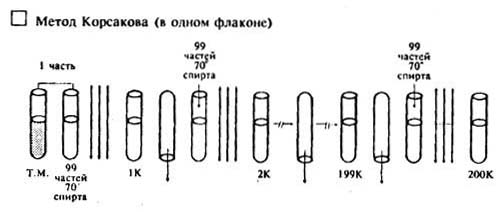

- Метод Корсакова

- Метод LM-потенций

- БИБЛИОГРАФИЯ

- Статья

- Аннотация

- Задача Струпа

- Анализ и обсуждение результатов

Способ с н корсакова

В работах Корсакова также содержится целая плеяда новых для того времени идей, как то многокритериальный поиск с учетом относительной степени важности различных критериев (весовых коэффициентов), способ обработки больших массивов данных, предопределение понятия алгоритма в терминах механической операции с заранее оговоренными условиями.

Уже в первой половине XIX века машины Корсакова на практике реализовывали основные операции с множествами, то есть тот самый базис, который и поныне лежит в основе дискретной математики.

Одновременно с публикацией своих изобретений, Корсаков в том же 1832 году подал прошение в Императорскую Академию наук в Санкт-Петербурге для рассмотрения его метода. К сожалению, перспектива и практическая значимость предлагаемых идей не были в должной мере оценены современниками. Изобретения Корсакова были незаслуженно забыты. Только в 1961 были опубликованы архивные материалы Академии наук СССР относительно прошения Корсакова. Впоследствии эти публикации привлекли внимание Геллия Николаевича Поварова (1928 – 2004), профессора кафедры кибернетики Московского государственного инженерно-физического института, усилиям которого мы в решающей степени обязаны осознанием значимости изобретений Корсакова, и их повторным открытием.

Работы Корсакова являются неожиданно открытой жемчужиной истории как отечественной, так и мировой кибернетики и информатики.

Изобретения Корсакова. Видео YouTube

Источник

Гомеопатия

– Гомеопатия: что это? – Несколько уточнений к разным типам гомеопатических разведений

Д-р Жан Буарон (Франция)

Несколько уточнений к разным типам гомеопатических разведений

Перевод В. П. Юрина

|

Метод Корсакова

Гомеопатия очень быстро распространяется в соседних с Германией странах, особенно в России. Одному из ее адептов, графу Семену Николаевичу Корсакову, приходит мысль упростить метод Ганемана, приготавливая последовательные разведения в одном и том же флаконе, выливая из него только что приготовленное разведение. То, что остается на стенках флакона, примерно соответствует одной капле, что позволяет приготовить следующее разведение. Таким образом, на родниковой воде он готовит разведения до 1000-го. Этот метод был опубликован в «Архивах Штапфа» 2 в 1831 г.

|

Ганеман рассматривал этот способ как разумный и полезный. Тем не менее он рекомендовал использовать 30-е сотенное разведение, приготовленное по его методу.

Действительно, в это время и затем в течение почти целого века предполагалось, что разведения, полученные одним или другим методом, равноценны. Сегодня известно, что они совершенно разные, что я и уточню чуть ниже.

Эта вера в равноценность двух типов приготовления очень быстро привела к смешению двух методов для приготовления одной партии разведений. И правда, при приготовлении ганемановской серии разведений, не предназаначенных для хранения, готовились промежуточные разведения по способу Корсакова 3 . В разных партиях приготовленные подобным образом разведения никогда не были идентичными.

Особенно важно то, что метод Корсакова породил отклонения, совершенно исказившие его. Так обстоит дело с разведениями, изготовленными по Йенихену, а затем и с разведениями Свона–Финке–Аллена–Кента и Скиннера.

Я не буду детально рассматривать их здесь. Они были прекрасно описаны Куртом Хохштеттером 4 и Джулианом Уинстоном 5 .

Уточню однако, что все эти разведения основываются на непрерывной флуксии, что чаще всего они готовятся на речной воде, а их динамизация весьма относительна либо отсутствует вообще. К тому же они представляют собой смешение методов, так как здесь последовательно используют для приготовления одного и того же лекарства ганемановский метод для 30-и первых разведений, затем от 30-го разведения до 1000-го — метод Корсакова, а также непрерывную флуксию до 1 000 000-го разведения.

Не желая радикально высказываться по поводу этих разведений, я хочу отметить, что этот метод со всей очевидностью не может привести к производству идентичных лекарств. Следовательно, они не могут рассматриваться как лекарства в том смысле, в котором их определяют сегодня все фармакопеи.

Любое лекарство должно в точности соответствовать своей формуле, т. е. должно поддаваться анализу. К сожалению, это не так с нашими разведениями, начиная с четвертого сотенного. Следовательно, необходимо уточнить мельчайшие детали технологии производства; необходимо также, чтобы все параметры eго были воспроизводимыми. Впрочем, именно в этом духе и действовали промышленники, пытаясь заменить ручное приготовление все более и более совершенной техникой.

По отношению к методу Корсакова, в частности, это оборудование позволяет регулярно опорожнять флакон для приготовления сотенных разведений уже не его перевертыванием, что приводит к неравномерности, а всасыванием разведения, что намного точнее 6, 7 . Механически выполняемая динамизация также становится идентичной во всех приготовлениях. При условии, что изготовление начинается от исходного вещества и используется совершенная аппаратура, метод Корсакова позволяет получить регулярные и надежные высокие сотенные разведения, поскольку они являются абсолютно воспроизводимыми для одного и того же аппарата.

Как я сказал вам, сегодня известно, что разведения, полученные по методу Ганемана и Корсакова, значительно разнятся. Вот пример тому.

В 1945 г. в Париже, Робияр 8 , фармацевт-гомеопат, используя разведения радиоактивного изотопа, доказал, что молекулы исходного вещества обнаруживались до 9-го сотенного разведения по Ганеману, а в последующих разведениях их уже не было.

В 1954 г. Фогели 9 , фармацевт, работавший в наших лабораториях, доказал тем же способом, что в разведениях по Корсакову молекулы обнаруживались до 2000-го разведения. Таким образом, разведения, приготовленные одним и другим способом, абсолютно разные. Разведения по Корсакову гораздо более «концентрированные», чем разведения по Ганеману.

Это различие в концентрации и в динамизации проявляется, впрочем, и в их медицинских предписаниях. Врачи обычно используют в ганемановском разведении прогрессию 5–7–9–12–15–30СН, а в корсаковском — прогрессию 6–30–200М и иногда ХМ.

Метод LM-потенций

Я хотел бы, наконец, привести последний метод, предложенный С. Ганеманом в конце его жизни и опубликованный только 80 лет спустя, в 1921 г., при публикации 6-го издания «Органона». Это так называемый метод с гранулой — метод 50-тысячных разведений, или LM.

|

Во Франции я первым приготовил эти разведения в 1947 г., точно воспроизведя метод, описанный Ганеманом. Многие врачи пользовались ими с большим удовлетворением. По впечатлению, они «мягкие» и очень активные. К сожалению, французское фармацевтическое законодательство, начиная с 1955 г., разрешило только разведения, приготовленные по методу Ганемана. Таким образом, оно запретило использовать разведения LM, а также корсаковские разведения, которые мы готовили до этого времени.

Этот запрет мотивировался тем, что только метод Ганемана достаточно вопроизводим как в одной и той же, так и в разных лабораториях, в то время как два других метода являются воспроизводимыми только в одной и той же лаборатории на одном и том же оборудовании.

Начиная с этого периода, мы старались улучшить изготовление ганемановских разведений с тем, чтобы обеспечить бóльшую их надежность и эффективность. Прежде всего, при динамизации каждого разведения наша техника выполняет строго 100 сильных вертикальных встряхиваний, как это делается вручную. Но особенно важно то, что они готовятся в камере с ламинарным потоком, в контролируемой среде, где устранены все факторы загрязнения. При изготовлении на открытом воздухе встряхивание приводит к образованию смеси воздуха с растворителем. Следовательно, последний, к сожалению, может растворять химические или органические вещества, взвешенные в окружающем нас воздухе. Полученные таким образом разведения уже не являются разведениями исходного вещества, которые мы хотим изготовить, но представляют собой настоящие комплексы веществ, находящихся в воздухе, таких как сера, свинец и т. д. Разведения, приготовленные в вышеуказанных условиях, являются унитарными и соответствуют только разведению исходного вещества без добавлений посторонних примесей.

Совершенно очевидно, что гомеопатические лекарства, признаваемые в качестве лекарств, должны отвечать требованиям здравоохранения. Безусловно жаль, что французское законодательство отвергло LM- и корсаковские разведения, но заставляя нас пользоваться только одним ганемановским способом, оно невольно удовлетворило пожелание самого Ганемана, писавшего д-ру Шретеру 10 в 1829 г.:

Решение о том, что все гомеопатические лекарства должны быть разведенными и динамизированными до Х (то есть до 30СН), обеспечит однородность в приготовлениях всех гомеопатов. Если они описывают случаи выздоровления, нам будет возможно действовать точно так же, подражая им, поскольку они действуют теми же инструментами, что и мы. И наши враги не смогут упрекать нас в том, что у нас нет ничего точного, нет никакой четко установленной нормы.

Необходимо констатировать, что эти требования законодательства не ограничили эффективность, а следовательно, и распространение гомеопатии во Франции, где она стала сегодня социальной, научной и экономической реальностью. Недавние опросы общественного мнения показали, что 32% населения, то есть около 17 млн человек, лечатся с помощью гомеопатии регулярно или от случая к случаю, 70% врачей убеждены в эффективности нашей терапии. Из них 6 000 в своей медицинской практике выписывают главным образом гомеопатические лекарства. Все фармацевты продают наши лекарства, стоимость которых к тому же возмещается органами социального страхования.

В заключение этого исследования, в котором я предложил вашему вниманию только основные положения, мне хочется отметить, что лишь метод Ганемана способен обеспечить идентичное применение гомеопатии во всем мире.

БИБЛИОГРАФИЯ

1 Hahnemann S. Organon. — 4eme Edition, 1832.

2 Jahr G. H. С. Pharmacopee, 1841 et 1853.

3 Hochstetter K. Deutsche H. Monat., 1955.

4 Hochtstetter K. Allgemeine H. Zeitung, 1978.

5 Winston J. British Hom. J. — Av. 1989.

6 Jarricot J. Congres de Paris. 1932.

7 Jarricot J. Actes de la Ste Rh. d’Hom., 1936.

8 Daudel el Robillard. Cah. de Therap. Comt., 1946.

9 Vogeli — Bonnet Maury. Ann. Pharm., 1954.

10 Haehl R. S. Hahnemann, sein Leben — W. Schwabe, 1922.

Источник

Статья

Аннотация

Связывая интеллектуальное внимание с активностью лобных долей мозга, Е.Д. Хомская подчеркивала важность применения при его исследовании специальных клинико-экспериментальных психологических процедур, которые характеризуются сенсибилизированной когнитивной нагрузкой и обращены одновременно к вниманию и памяти. В данной работе в качестве такой процедуры использован вариант задачи Струпа в модификации Р.С. Шилко. Испытуемые — 50 мужчин в возрасте от 18 до 24 лет: 20 здоровых и 30 пациентов клиники НЦПЗ РАМН с диагнозом «шизофрения, начавшаяся в юношеском возрасте; приступообразная форма»; все с высшим или незаконченным высшим образованием. Межгрупповое сравнение полученных результатов на основе анализа ошибок, допускаемых испытуемыми обеих групп, показало особенности памяти и внимания, специфические для когорты больных. В отличие от здоровых испытуемых у больных наблюдались типы ошибок, которые в соответствии с принятой системой их нейропсихологической квалификации (по А.Р. Лурия) характерны для нарушения функций контроля и избирательности на различных этапах выполнения деятельности и уровнях регуляции внимания. Установлена высокая чувствительность методики исследования к диагностике дисфункций лобных долей мозга и к выявлению различных параметров интеллектуального внимания.

Разделы журнала: К 85-летию со дня рождения Евгении Давыдовны Хомской (1929–2004)

Ключевые слова: когнитивная нагрузка; внимание; память; интеллектуальное внимание; лобные доли; гипофронтальность; шизофрения; нейропсихологическая квалификация ошибок

Доступно в on-line версии с 30.09.2014

Изучение нарушений внимания (его разных форм и уровней)

у больных с локальными поражениями мозга не только составляет

самостоятельный раздел нейропсихологии, но и открывает широкие

возможности для разработки общепсихологических аспектов проблемы внимания.

Накопленные данные о структурно-динамических особенностях внимания, его свойствах, а также о симптомах нарушений при церебральной патологии давно требовали систематизации, опирающейся на интегрированные теоретические и эмпирические основания. Не будет преувеличением сказать, что этому требованию в наибольшей степени соответствуют обобщенные представления Е.Д. Хомской, подкрепленные ее многолетним интересом к проблеме внимания и собственными исследованиями в этой области (Барановская, Хомская, 1966; Лазарев и др., 1977; Хомская, 1972, 2002).

Опираясь на результаты общепсихологических и клинико-экспериментальных исследований, Е.Д. Хомская построила классификацию форм внимания с учетом различных уровней его регуляции, подтвердив обоснованность этой классификации описанием вариантов расстройств внимания, дифференцированно проявляющихся в зависимости от локализации патологического процесса в структурах мозга (Хомская, 2002). Одновременно ею были определены и наиболее слабые места в подходе к исследованию мозговой организации внимания. Использование либо психофизиологических методов и методик, либо простых (конвенциональных) заданий, включенных в диагностическое нейропсихологическое обследование, ограничивает доступ к изучению интеллектуального внимания, связанного с работой преимущественно лобных отделов мозга. Кроме того, ссылаясь на А.Р. Лурия, Е.Д. Хомская подчеркнула, что сопряженность этой формы внимания с мнестической функцией проявляется в их сочетанном нарушении при поражении глубинных и медио-базальных структур мозга (Лурия, 1974; Хомская, 2002). Дальнейшее исследование интеллектуального внимания предполагало поиск новых инструментов, а именно когнитивно сложных, неконвенциональных задач, которые обеспечат раздельный анализ внимания и памяти. К числу таких инструментов относится «задача Струпа» (Stroop, 1935), которая является «золотым стандартом исследования внимания» (McLeod, 1991).

Задача Струпа

В соответствии с классической схемой в качестве стимульного материала испытуемому последовательно предъявляются слова, обозначающие названия цвета. При этом цвет шрифта, которым набрано слово, может совпадать («совпадающая» серия) или не совпадать («конфликтная» серия) со значением слова. В третьей («нейтральной») серии вместо слова используется небольшой по объему монохромный набор знаков (например, ХХХХХ), цвет которого также может варьироваться (Stroop, 1935). Действия испытуемого зависят от цели исследования, что послужило основой для создания множества вариантов задачи Струпа. Чаще всего испытуемых просят называть цвет шрифта, игнорируя значение слова. Полагают, что при этом возникают два противоречивых процесса: актуализация навыка прочтения слова и менее упроченного в индивидуальном опыте выбора цвета наименования. Большинство исследователей считают, что эти два процесса протекают параллельно и речь идет о контролирующей и направляющей функции внимания, а конфликтные условия предъявляют особые требования к избирательной регуляции внимания при выборе направления когнитивной переработки информации (McLeod, McDonald, 2000).

В соответствии с классификацией форм внимания (по Е.Д. Хомской), можно полагать, что неконвенциональность и когнитивная нагруженность задачи Струпа позволяет говорить о ее обращенности к интеллектуальному вниманию.

Следует отметить, что эффекты, заложенные в задаче Струпа, можно видеть при переработке стимулов, представленных в разных сенсорных модальностях и в разнообразном (предметном или символическом) оформлении (ibid.). Это дает возможность создания модифицированных вариантов методики, что немаловажно для нейропсихологического исследования.

Немногочисленные данные о применении задачи Струпа в нейропсихологии показали ее валидность как сенсибилизированной пробы при оценке вклада различных отделов лобных долей мозга в обеспечение специфических составляющих внимания. Было установлено, что больные с поражением лобных отделов в целом выполняют задание медленнее пациентов с очаговой патологией в других церебральных структурах. В случае локализации патологического процесса в передних отделах левой лобной доли на фоне общей замедленности появляется большое количество ошибок, что свидетельствует о снижении контроля за избирательностью требуемого реагирования (Stussetal., 2001). При расположении очага в верхне-медиальных структурах лобного региона наблюдается иная картина — крайне выраженная замедленность реагирования именно в конфликтных условиях. Авторы объясняют это снижением энергетического потенциала мозга, проявляющимся на доклиническом уровне (ibid.). Можно полагать, что речь идет о сенсибилизированной нагрузке на распределение внимания между двумя параллельно протекающими и противоречивыми процессами. Сказанное дает основания для введения задачи Струпа в число методик, направленных одновременно и на оценку состояния лобных долей мозга, и на нейропсихологический анализ внимания.

В целях определения возможностей применения рассматриваемой методики в качестве сенсибилизированной пробы на интеллектуальное внимание нами было выполнено сравнительное исследование. Испытуемыми были 50 мужчин в возрасте 18—24 лет с высшим или незаконченным высшим образованием: 20 здоровых и 30 пациентов НЦПЗ РАМН с диагнозом «шизофрения, начавшаяся в юношеском возрасте; приступообразная форма».

Выбор в качестве группы сравнения когорты больных шизофренией обусловлен тем, что, несмотря на большой разброс сведений о морфологических и функциональных особенностях мозга этих пациентов, большинство исследователей в полном согласии говорят о наличии при этом заболевании феномена гипофронтальности (Корсакова, Магомедова, 2002; Ткаченко, Бочаров, 1991; Andreasenetal., 1996; Cohenetal., 1995; Dazzanetal., 2004). С гипофронтальностью связывают и дефицит избирательности в познавательной сфере (Barch, 2005) в виде неустойчивости фокуса внимания при одновременных трудностях его переключения (Савина, Орлова, 2003; Савина, Серебрякова, 1985; Chanetal., 2004; Liuetal., 2002). Таким образом, у больных шизофренией следовало ожидать, с одной стороны, симптомов, обусловленных на ранних стадиях болезни мягкой дисфункцией лобных отделов мозга, с другой — симптомов дефицита внимания при сенсибилизированной когнитивной нагрузке, которые можно было бы нейропсихологически квалифицировать.

В исследовании применялась компьютерная версия модификации задачи Струпа, где в традиционную экспериментальную ситуацию дополнительно включалась инструкция на запоминание и воспроизведение цвета всех элементов стимульного ряда (Дормашев и др., 2003; Шилко, 2003).

Нельзя не отметить один важный факт, полученный Р.С. Шилко[1] при создании и валидизации этой методики. В конфликтных условиях, где когнитивная нагрузка резко возрастает в связи с задачей фильтровать нерелевантную информацию на высоком уровне произвольного внимания, объем памяти значительно снижается. В действие вступает механизм «обкрадывания» функции памяти в пользу повышенной активности внимания (Шилко, 2003). Это указывает на относительную самостоятельность памяти и внимания, несмотря на их сопряженность.

Исследование включало три условия: совпадающее (значение слова, обозначающего цвет, совпадало с цветом шрифта); нейтральное (вместо слова предъявлялись цветные знаки ХХХХХХХ); конфликтное (значение слова, обозначающего цвет, не совпадало с цветом шрифта). От испытуемого, не осведомленного о количестве стимульных элементов, требовалось запомнить последовательность стимулов и воспроизвести ее после звукового сигнала, сообщавшего об окончании стимульного ряда. При определении длины последовательности экспериментатором использовался прием up—and—down (Шилко, 2003), т.е. испытуемый постоянно получал обратную связь о продуктивности своей работы.

Обработка. Для каждого испытуемого вычислялся средний объем памяти по всем условиям эксперимента; результаты сопоставлялись с помощью статистических критериев Вилкоксона и Манна—Уитни. Значимыми считались различия на уровне р≤0.5. Протоколы экспериментов анализировались с целью выявления и качественной спецификации ошибок и вариантов субъективных стратегий, направленных на оптимизацию выполнения заданий[2].

Анализ и обсуждение результатов

При межгрупповом сравнении данных были установлены статистически значимые (р

Источник