Способ рифмовки что это такое

Рифма и ее разновидности

Раньше в школьном курсе литературы обязательно изучали основные способы рифмовки, чтобы дать знание о том разнообразии положения в строфе рифмующихся пар (и более) слов, что должно быть подспорьем любому, хоть раз в жизни пишущему стихи. Но все забывается, и основная масса авторов как-то не спешит разнообразить свои строфы.

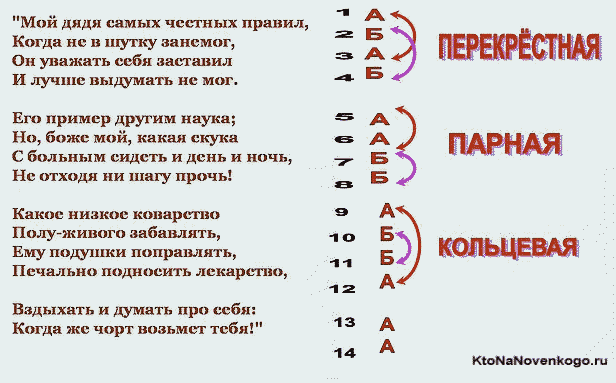

Смежная — рифмовка смежных стихов: первого со вторым, третьего с четвертым (аабб) (одинаковыми буквами обозначаются рифмующиеся друг с другом окончания стихов).

Это наиболее распространенная и очевидная система рифмовки. Этот способ подвластен даже детям в детском саду и имеет преимущество в подборе рифм (ассоциативная пара появляется в уме сразу же, она не забивается промежуточными строками). Такие строфы обладают большей динамикой, быстрейшим темпом прочтения.

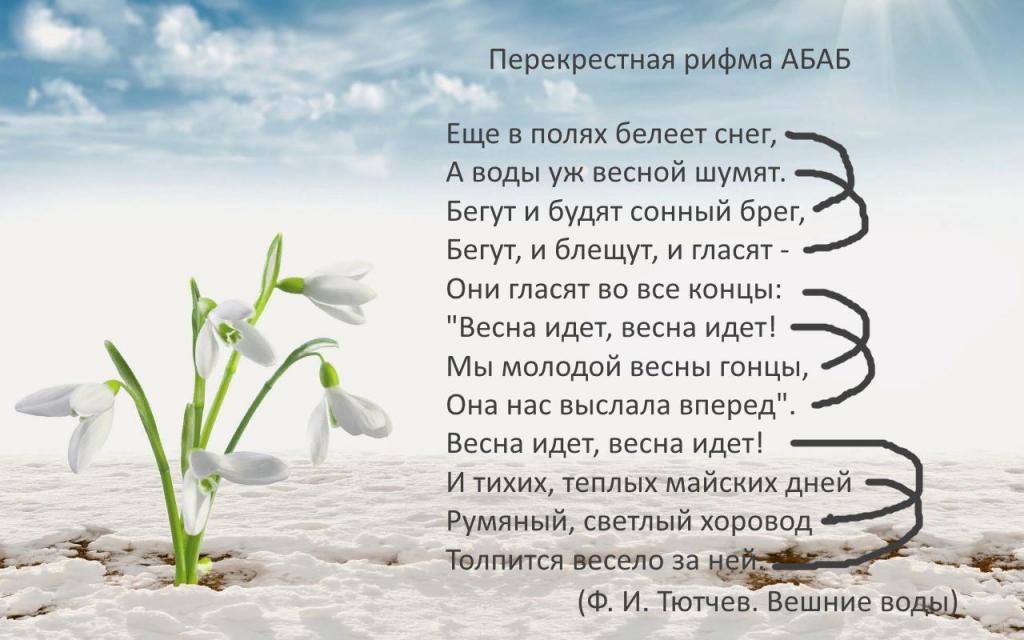

Следующий способ — перекрестная рифмовка — пришелся по душе также большому количеству пишущей публики.

Перекрестная — рифмовка первого стиха с третьим, второго — с четвертым (абаб)

Хоть схема такой рифмовки с виду как бы чуть сложнее, но она более гибка в ритмическом плане и позволяет лучше передать необходимое настроение. Да и учатся такие стихи проще — первая пара строк как бы вытягивает из памяти вторую, рифмующуюся с ней пару (в то время, как при предыдущем способе все распадается на отдельные двустишия).

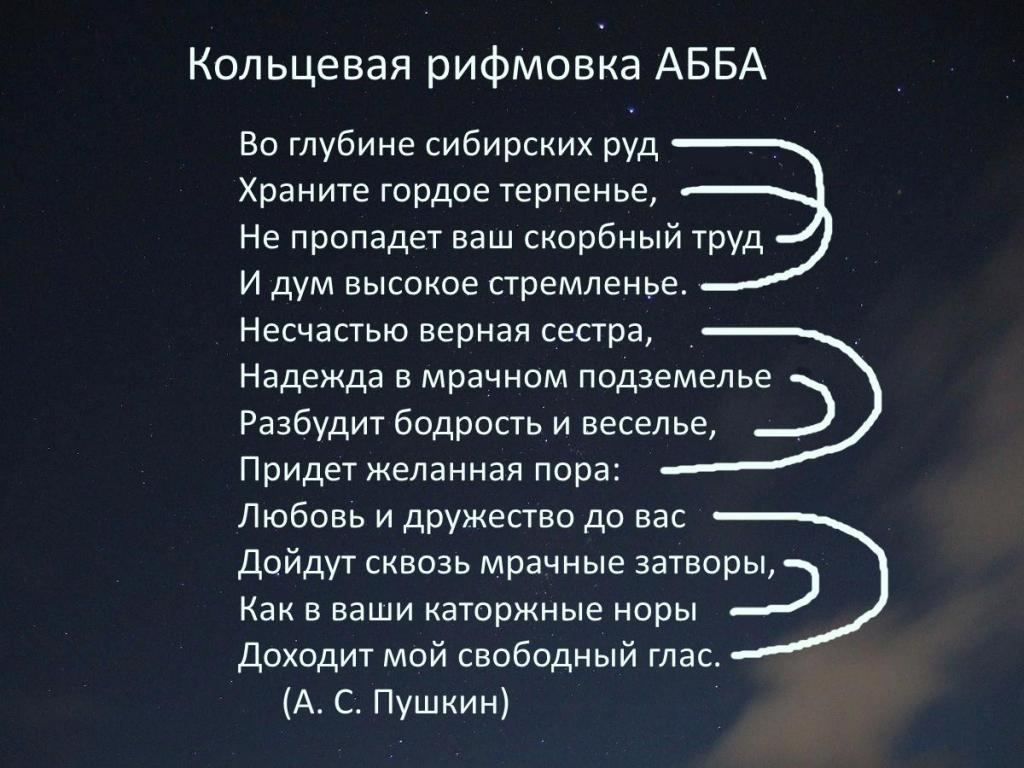

Третий способ — кольцевая (в других источниках — опоясанная, охватная) — уже имеет меньшее представительство в общей массе стихотворений.

Кольцевая (опоясанная, охватная) — первый стих — с четвертым, а второй — с третьим.(абба)

Такая схема может даваться начинающим несколько сложнее (первая строка как бы затирается последующей парой рифмующихся строк).

И наконец, сплетенная рифма имеет множество схем. Это обще наименование сложных видов рифмовки, например: абвабв, абввба и др.

В заключение полезно отметить, что не всегда следует так уж жестко, строго и догматично придерживаться неких канонических форм и шаблонов, ведь, как и в любом виде искусства, в поэзии всегда есть место оригинальному. Но, все же, прежде чем кидаться в безудержное придумывание чего-то нового и не совсем изведанного, всегда не мешает удостовериться, что ты все-таки знаком и с основными канонами.

Портал Стихи.ру предоставляет авторам возможность свободной публикации своих литературных произведений в сети Интернет на основании пользовательского договора. Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской странице. Ответственность за тексты произведений авторы несут самостоятельно на основании правил публикации и законодательства Российской Федерации. Данные пользователей обрабатываются на основании Политики обработки персональных данных. Вы также можете посмотреть более подробную информацию о портале и связаться с администрацией.

Ежедневная аудитория портала Стихи.ру – порядка 200 тысяч посетителей, которые в общей сумме просматривают более двух миллионов страниц по данным счетчика посещаемости, который расположен справа от этого текста. В каждой графе указано по две цифры: количество просмотров и количество посетителей.

© Все права принадлежат авторам, 2000-2021. Портал работает под эгидой Российского союза писателей. 18+

Источник

Что такое рифма

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru.

С рифмой мы встречаемся раньше, чем начинаем говорить.

Родители читают детям стишки, потешки, поют колыбельные.

Поэтический текст прекрасно воспринимается во многом из-за ритма, но рифма — не меньшее волшебство.

Кто и когда первым заметил гармонию (это как?) рифмующихся строк, какие бывают рифмы и для чего они нужны – читайте здесь.

Рифма — это.

Рифма – это сходные по звучанию окончания поэтических строк. Термин происходит от греческого слова «соразмерность, ритмичность». Рифмующиеся слова обозначают границы строки, а пары рифм – границы строф (это как?).

Немаловажным условием созвучия является ударение. Должны совпадать именно ударные слоги, на которых и держится звуковой облик слов.

Например, когда Незнайка из сказочной повести Носова пытался научиться основам поэтического мастерства у Цветика, он подумал, что прекрасный пример рифмы: «веник-пряник». Однако того, что оба слова заканчиваются на «ник», оказалось недостаточно, ведь ударные гласные – разные.

Чтобы стало совсем понятно, подберём настоящие рифмы к слову «веник»: пленник, соплеменник, денег (звучит как деник), вареник. А со словом «пряник» созвучны слова: племянник, странник, многогранник. Может быть, вы придумаете ещё?

Из истории термина

Любопытно, что рифма – это сравнительно молодое явление человеческой культуры. Письменные памятники древнейших народов не знают рифмы.

Шумерские и аккадские эпические поэмы, памятники раннеиндийской цивилизации строго структурированы по ритму, богаты ассонансами (это как?), но лишены рифмующихся строк.

Дохристианская Греция чрезвычайно тонко обращалась с ритмикой и звукописью, но и там рифма в чистом виде отсутствовала.

Учёные пришли к выводу, что первыми открыли и развили полноценную систему рифм китайцы. В сборнике древней китайской поэзии «Шицзин», составленном великим Конфуцием, представлено более 300 стихотворений (это как?) со сквозной рифмой, что говорит о достаточно давней и хорошо разработанной традиции.

Знала рифму и древнейшая арабская поэзия. Ещё в доисламский период в лирических песнях кочевых народов присутствуют рифмующиеся окончания.

Широкое распространение рифмы началось в период раннего восточного средневековья. Так, в 3-7 веках индийская поэзия обогатилась мощной структурой рифмующихся двустиший.

С Востока эта традиция перешла на Запад, закрепилась в раннехристианской, а затем — в монастырской европейской культуре. Со временем рифма в большинстве европейских стран стала считаться непременным условием «правильного» стихосложения.

Что касается России, то рифма была присуща народному стиху раешнику, но отсутствовала в более древних памятниках (воинских повестях, былинах, сказаниях).

Её распространение характерно для периода христианизации Руси и последовавшего вслед за тем расширения культурных границ. В светскую литературу рифма пришла в 16-17 веках через переводную латинскую и французскую поэзию.

Виды рифм

Всякий поэт знает, что рифма различается:

- По количеству совпадающих звуков (точная, неточная);

- По числу слов, входящих в рифмующиеся словосочетания (простая, сложная);

- По общему количеству слогов (равносложная, неравносложная);

- По тому, на какой слог падает ударение (мужская, женская, дактилическая);

- По фонетическим особенностям (усечённая, замещённая, йотированная).

Точная – неточная.

Если в рифмующихся словах совпадает большинство звуков, рифма считается точной: конь – огонь. Если совпадает меньшая часть фонем, рифма неточная: снежок – ледок.

Простая – сложная.

Когда мы рифмуем отдельные слова, это простая рифма (пень – лень), когда соединяем между собой группы слов (в окне – на дне) или одно слово с группой слов (давно — всё равно), рифма называется составной или сложной.

Равносложная – неравносложная.

Равносложной бывает такая пара рифм, в каждом из слов которой число слогов одинаково: зи-ма – са-ма. В неравносложной количество слогов различно: зи-ма — ку-терь-ма.

Мужская – женская – дактилическая.

- Если ударение падает в рифмующихся словах на последний от конца слог, такая рифма называется мужской: пожАр – самовАр.

- Если ударение падает на предпоследний слог, рифма является женской: гОрод – распОрот.

- Когда же ударение падает на третий и далее от конца слог, рифма считается дактилической: орУжие – обнарУживая.

Усечённая – замещённая – йотированная.

- Усечённой рифма имеет место тогда, когда на конце слова как бы отсекается звук или слог: тепло – слов. Пара держится на ударном слоге «ло», а концевой согласный отпадает.

- Йотированная — разновидность усечённой рифмы. «Пропадет» звук «й» на конце одного из слов: дно – родной.

- При замещении один звук меняется на другой в начале слова (речка – печка), середине (вагон – ворон), конце (поток – потом). Замещённая рифма очень нравится детям, она полезна для развития речи.

Способы рифмовки

В классическом стихосложении, представленном в школьной программе, поэтические тексты чаще всего делятся на четверостишия. Это вид строфики – самый распространённый в русской поэзии.

Рифмующиеся строки могут располагаться внутри четверостишия по-разному.

В зависимости от этого выделяют следующие способы рифмовки:

- — параллельный (парный);

- — кольцевой (опоясывающий);

- — перекрёстный.

Проиллюстрируем все три вида:

Над землёй метель кружится,

Словно сказочная птица.

Где падёт её перо,

Там сияет серебро.

Слова «кружится» – «птица», «перо» – «серебро» стоят рядом, в соседних (параллельных) строчках и образуют пары. Такую рифмовку называют парной или параллельной.

Над землёй метель кружится,

Сыплет белое перо.

Там сияет серебро,

Где земли коснётся птица.

Теперь рифмуются 1 и 4, 2 и 3 строчки. Если соединить их линиями, получится часть колечка или пояска с короткой внутренней и длинной внешней стороной, поэтому такую рифмовку называют кольцевой или опоясывающей.

Самая привычная для нас схема выглядит так:

Над землёй метель кружится,

Рассыпает серебро,

Словно сказочная птица,

Обронившая перо.

Рифмуются 2 и 4, 1 и 3 строки. Если соединить двумя линиями пары рифм, эти линии пересекутся, образуя крест. Данный способ рифмовки назвали перекрёстным.

Использовать все три вида рифмовки в одном стихотворении не приветствуется, особенно, если человек только начал осваивать стихосложение, но мастер способен сотворить из такого соединения чудо!

Так, А.С.Пушкин придумал новый вид строфы, записав три четверостишия с разными способами рифмовки и увенчав их итоговым двустишием. Таким стихом написаны главы его знаменитого романа «Евгений Онегин». Созданную поэтом строфу стали называть «онегинской».

Заключение

Многие современные поэты устали от рифмы и с удовольствием пишут белые стихи, в которых присутствует ритм, а рифма считается необязательной. Такие тексты также называются верлибрами.

Не думайте, что авторы верлибров не умеют рифмовать. Умеют, но иногда им хочется освободиться от любых условностей и отпустить свою мысль на волю. Ведь творчество – это и есть свобода.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (2)

Самый мощный рифматор это Маяковский. Хоть он и конъюнктурщик конечно. Но если достанет из широких штанин, то мало никому не покажется. Такие поэты раз в сто лет рождаются.

А всё остальное — про птичек, погоду и жизнь в зимне лесу — это чтобы было чем занять детей в школе. А то когда они ничем не заняты, начинают свои стихи сочинять. Про школу, учителей и одноклассников. А потом скандалы, слёзы, родителей в школу.

Хорошая рифма безусловно придает стихам большую четкость и структурированность. Но, важно чтоб она не была самоцелью, а произведение все-таки передавало какой-то смысл.

Источник

Какими бывают способы рифмовки?

Стихи и песни содержат рифмованные строки. Чтобы создать по-настоящему достойное произведение, поэты перебирают множество слов. Мало просто подобрать ее, необходимо красиво расставить слова. Если все стихотворение написано на одной рифме без глубокого содержания, оно может показаться однообразным, нудным и неинтересным. Поэтому часто применяют две пары рифмованных строк.

Примитивное стихосложение изучают в 5 классе. Способы рифмовки, которые при этом рассматривают, находят примеры в классической отечественной поэзии. Чтобы сделать обзор основных способов рифмования строк, следует уделить внимание такому понятию, как рифма.

Что это такое?

Слова имеют ударные и безударные слоги. Одинаково оканчивающиеся могут составить рифму друг другу. Для этого они должны иметь созвучное окончание, например:

- Руки – муки.

- Дело – тело.

- Радость – пакость.

Не всегда рифма состоит из одного слова. Встречаются и такие, что используют два, даже три односложных:

- Кирпичом – ни при чем.

- Берлогу – не в ногу.

Способы рифмовки в литературе могут применяться разные, но на конце строки должны стоять рифмующиеся слова. Принято обозначать их буквами латинского алфавита. При этом рифмующиеся строки имеют одну и ту же букву. Сколько их будет в строфе, решает автор. Рассмотрим самый простой вариант, который распространен в русских народных частушках.

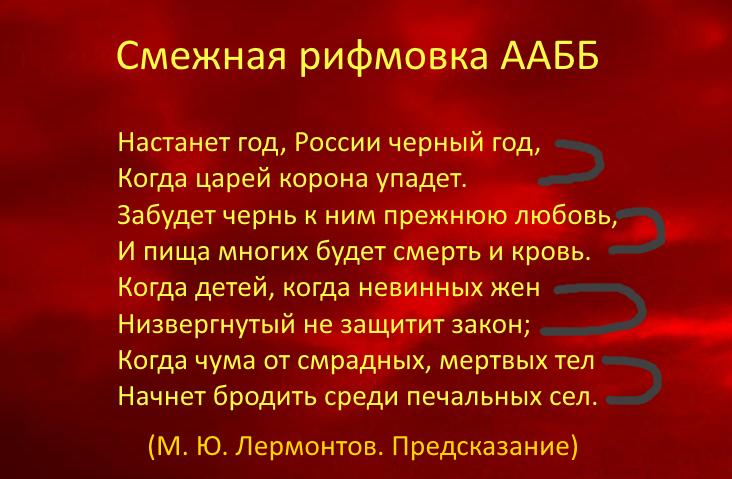

Смежная рифмовка — что это?

Если говорить коротко, это две строки, стоящие рядом и имеющие одну рифму. Ее обозначают АА. Примеры можно найти в народных поговорках:

Если бы да кабы,

Да во рту росли грибы.

В русском фольклоре часто встречаются рифмованные строки, использующие смежную рифмовку:

Что ты, миленький, не весел?

Что головушку повесил?

Такой способ рифмовки использовал М. Ю. Лермонтов в некоторых стихотворениях.

Короткие рубленые строки создают тревожное настроение. Предложения укладываются в две коротких строки и похожи на тезисы. Рифмы выбраны простые, но от этого впечатление грядущей беды только усиливается. Писать в такой манере не так легко, как кажется. Если то, что хочет сказать поэт, составляет рассказ или балладу, смежная рифмовка имеет схему ААББ.

Перекрестная

Самой распространенной стала перекрестная рифмовка, в которой строки выстроились в следующем порядке: АБАБ. В своем творчестве А. С. Пушкин часто прибегал к такому способу рифмовки.

Две пары строк как бы пересекаются друг с другом. Это создает поэтический настрой, задает музыку речи. В песнях строфа из четырех строк с перекрестной рифмовкой считается классикой. Ф. И. Тютчев написал знаменитый гимн весне именно таким образом.

Кажущаяся сложность такого построения строфы на самом деле дает больше возможности выражению мыслей и чувств. Такие стихи легко учатся, поскольку каждая строка повествования нанизывается на стройный каркас формы АБАБ. А дополняется по смыслу Б, затем просится рифмованная А, которая опять тянет за собой Б.

Кольцевая

Способ рифмовки строк, где составляют пару первая с четвертой и вторая с третьей – АББА – применяется не так часто. Это изысканный стиль салонной поэзии, который несет в себе благородный оттенок. Его используют в сонетах, одах и прочих возвышенных произведениях. А. С. Пушкин написал в поддержку декабристам стихотворение, которое позже укрепляло веру очень многих борцов, именно таким способом.

В первой строфе поэт использует перекрестную рифмовку, и она становится похожей на девиз. Остальные охвачены кольцами внешней и внутренней рифмовки. Средние строки создают впечатление некоторого дополнения темы, и окончательный ритм стихотворения становится ясен только в конце четверостишия.

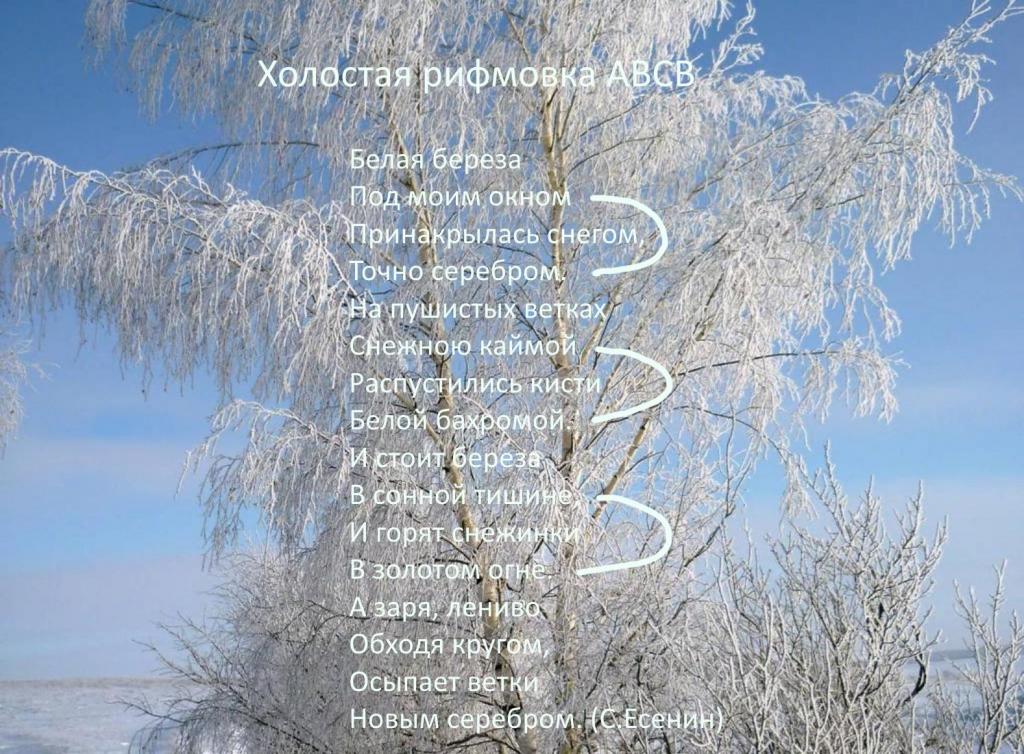

Холостая

Начинающие поэты часто используют рифму только во второй и четвертой строках строфы: АБСБ. Это не режет слух, но и не производит академического впечатления. А. С. Пушкин не позволял себе поблажек, тщательно отыскивая подходящие слова. Впрочем, Г. Гейне часто прибегал к такому способу рифмовки.

С. Есенин очень тонко чувствовал поэзию и мог, даже используя нерифмованные первую и третью строки, создавать прекрасные произведения. Одним из примеров служит стихотворение «Белая береза», которое стало песней. Секрет чарующего влияния есенинской лирики в красивых словах на концах нерифмованных строк: береза, снегом, ветках, кисти, снежинки, лениво, ветки. Простое перечисление уже создает неспешное зимнее настроение.

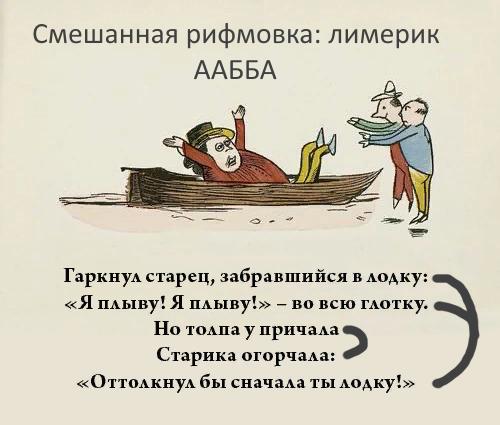

Смешанная

Онегинская строфа, которую А. С. Пушкин использовал для написания романа в стихах, содержит все три способа рифмовки. Пример с классика берут не часто, но все же встречаются сонеты-подражания, в строфе которых применяется метод А. С. Пушкина. Чаще смешанную рифмовку применяют в устойчивых формах стихосложения: триады, тетрады, лимерики. Способы рифмовки стихотворений довольно разнообразны:

- Октава АББВАГГВ.

- Терцина АБА БВВ ВГВ.

- Триолет АБАА АБАБ.

Яркий пример смешанной рифмовки – лимерик, состоящий из пяти строк. Первая, вторая и пятая представляют одну группу. Третья и четвертая строка – вторую: ААББА. Это стихотворение, состоящее из одной строфы, чаще всего имеет юмористические мотивы.

Заключение

Известно очень много видов смешанной рифмовки. Поэты развивают их с древних времен. Строфа может иметь восемь, десять, двенадцать или четырнадцать строк. Естественно, что разнообразие способов рифмовки стихотворений создает более яркое полотно стиха.

Все еще продолжаются эксперименты по стихосложению. Начало двадцатого века поражало обилием форм. Пусть прижились не все из них, но творческий человек всегда открыт для экспериментов. Одно остается незыблемым: три классические формы рифмовки.

Источник