Способ реваскуляризации миокарда при ибс

Современные методы реваскуляризации миокарда

Операция АКШ в условиях искусственного кровообращения и кардиоплегии остается на сегодняшний день «золотым стандартом» лечения ИБС. Тем не менее, существует целый ряд современных методов, которые используются для реваскуляризации миокарда в настоящее время.

1. Множественное реваскуляризация миокарда с использованием обеих ВГА

2.1. Операции без ИК через минидоступ (MIDCAB)

2.2. Операции без ИК через стернотомию (OPCAB)

2.3. Операции по методу port access

2.4. Операции с видеоэндоскопической поддержкой

2.5. Полностью эндоскопическая реваскуляризация миокарда (TECAB)

Миниинвазивная реваскуляризация миокарда (МИРМ) – операция аортокоронарного шунтирования на работающем сердце без искусственного кровообращения (ИК).

Операция получила распространение с середины 80-х годов России, США и странах Западной Европы. Большиство хирургов, оперирующих на бьющемся сердце (без ИК), проводят реваскуляризацию миокарда через стернотомию (OPCAB – Off-pump coronary artery bypass).

Для работы на бьющемся сердце были созданы специальные устройства, позволяющие стабилизировать ограниченный участок миокарда в той области, где накладывают анастомоз с коронарной артерией. В настоящее время используются два основных типа стабилизатора, один из которых стабилизирует миокард путем локального давления, другой – с помощью вакуума. Наибольшее распространение получила система “Octopus”, основанная на вакуумном принципе.

Разработаны специальные анестезиологические приемы для успешного проведения таких операций. Современные достижения хирургии и анестезиологии позволяют выполнять без ИК шунтирование до 6-ти коронарных артерий.

Преимуществами операций коронарного шунтирования без ИК являются:

1. отсутствие травматических повреждений клеток крови,

2. меньшая длительность операции,

3. более быстрая послеоперационная реабилитация,

4. отсутствие осложнений, связанных с ИК.

Показания к МИРМ такие же как и для реваскуляризации миокарда с ИК. В тоже время существуют и противопоказания, которые не позволяют делать операции без ИК: например, постинфарктная аневризма левого желудочка, врожденный или приобретенного порок сердца, требующего хирургической коррекции.

Транмиокардиальная лазерная реваскуляризация (ТМЛР)

ТМЛР предназначена для больных с диффузным поражением коронарных артерий, которым невозможно выполнить прямую реваскуляризацию миокарда. В процессе такой операции в толще сердечной мышцы левого желудочка с помощью лазерного излучения формируются каналы, открывающиеся в полость сердца. Такое воздействие на миокард стимулирует формирование новой сосудистой сети, за счет которой компенсируется перфузия миокарда и устраняются явления ишемии, не смотря на имеющееся сужение коронарных артерий.

Положительный клинический эффект объясняют также механизмом симпатической денервации сердца, поскольку лазерное воздействие приводит к разрушению миокардиальных аксонов и к устранению болевого импульса. В последнее время положительный механизм воздействия ТМЛР связывают со стимуляцией ангиогенеза. В нашей стране пионером клинического использования ТМЛР является академик РАМН Л.А.Бокерия. В НЦ ССХ им. А.Н.Бакулева ТМЛР используется в двух вариантах: изолированно и в сочетании с АКШ (при диффузном поражении одного из коронарных сосудов).

Терапевтический ангиогенез и клеточная терапия

В действительности речь идет о хирургических процедурах. Сущность этого новейшего метода лечения ИБС заключается в генетическом воздействии на эндотелий, приводящем к его пролиферации и образованию новых сосудов. Воздействие производят путем переноса генетической информации в клетку с помощью переносчиков, в качестве которых используют некоторые вирусы и плазмидные комплексы. В клетке происходит считывание генетической информации и синтез белка, так называемых ангиогенных факторов, важнейшими из которых являются васкулоэндотелиальный фактор роста (VEGF) и фибробластный фактор роста (FGF). В 1998 году они были впервые использованы в клинической практике для стимуляции ангиогенеза у больных с диффузным поражением коронарных артерий. Ангиогенные факторы вводят непосредственно в миокард с помощью шприца при выполнении операции АКШ или ТМЛР. Существуют и катетерные методы введения этих факторов (эндокардиальный и интракоронарный).

Другой новый подход к лечению коронарной болезни заключается в использовании клеточных технологий, то есть во введении в миокард стволовых клеток, а точнее, мононуклеаров – предшественников эндотелиоцитов. Считается, что это может привести к формированию новых сосудов, которые позволят компенсировать дефицит коронарного кровотока при диффузном поражении коронарных артерий. Результаты использования этих методов нуждаются в дальнейшем изучении.

Источник

Способ реваскуляризации миокарда при ибс

Классическим клиническим показанием к хирургическому лечению пациента является тяжелая стенокардия, резистентная к медикаментозной терапии. Однако тяжесть клинических проявлений не всегда коррелирует с тяжестью поражения коронарного русла. Кроме того, современная медикаментозная терапия обладает высокой эффективностью за счет резкого снижения потребления миокардом кислорода и воздействия на ряд патогенетических звеньев формирования синдрома «грудной жабы».

Поэтому в последние годы на первый план выходят анатомические показания к операции, а именно — локализация, степень сужения коронарных артерий и количество пораженных сосудов. [2, с.58]

Основными анатомическими показаниями являются:

- Значимый стеноз левой коронарной артерии;

- Значимый (более 70%) проксимальный стеноз передней межжелудочковой ветви (ПМЖВ) и проксимальный стеноз огибающей ветви;

- Трехсосудистое поражение;

- Двухсосудистое поражение при наличии значимого проксимального стеноза ПМЖВ в сочетании с фракцией выброса левого желудочка менее 50% или с ишемией, подтвержденной неинвазивным тестированием;

- Одно- или двухсосудистое поражение со стенозом проксимального отдела ПМЖВ, выраженной картиной ИБС;

Виды операций при ИБС [1,9]

A. Непрямые методы реваскуляризации

- симпатэктомия

- кардиопексии

- оментокардиопексия

- пневмокардиопексия

- перикардиопексия

- операция Фиески

- операция Вайнберга

B. Прямые методы реваскуляризации

- аортокоронарное шунтирование

- маммарно-коронарное шунтирование

- анастомоз с желудочно-сальниковой артерией

- аутопластика коронарных артерий

- стентирование коронарных артерий

- баллонная дилатация венечных артерий

- эндартерэктомия

Непрямые методы реваскуляризации

Возникли на заре коронарной хирургии и были связаны с отсутствием искусственного кровообращения, способного защитить организм и миокард от ишемии. Вместе с тем, ряд методик применяются и в настоящее время при невозможности, по каким-либо причинам, осуществить прямую реваскуляризацию. [ 2, с.55]

Первые операции были направлены на ликвидацию болевого синдрома, снижения основного обмена или на фиксацию к миокарду органов и тканей, богатых кровеносными сосудами и коллатералями.

Симпатэктомия. Это хирургическая операция, задачей которой является прекращение передачи нервного импульса по симпатическим нервным волокнам, расположенным в адвентиции сосудистой стенки. Эта идея была высказана 100 лет назад французским физиологом Франсуа-Франком, предположившим, что резекция шейно-грудных симпатических ганглиев может привести к устранению стенокардии. На практике эта идея была реализована в 1916 г. Т. Jonnesco. [2, с.55]

В дальнейшем были предложены и другие методики, направленные на устранение стенокардии путем прерывания афферентных болевых импульсов, — задняя ризотомия (пересечение задних корешков спинного мозга), различные виды симпатических блокад. Эти операции были подвергнуты резкой критике, поскольку они устраняли болевые приступы, предупреждающие больного об опасности. С другой стороны, по мнению ряда исследователей, подобные нейрохирургические вмешательства приводили к снижению потребления миокардом кислорода, что благотворно сказывалось на течении заболевания. [2, с.55]

Кардиопексии. Наибольшее распространение получили операции непрямой реваскуляризации миокарда, направленные на создание дополнительного источника кровоснабжения сердца. Впервые Л. Moritz и С. Hudson в 1932 г. предложили в этих целях использовать перикард. Beck С. в 1935 г. выполнил скарификацию эпикарда, полагая, что в результате образования сращений между перикардом и эпикардом произойдет прорастание перикардиальных сосудов в миокард. Наибольшее распространение получил метод S. Thompson, который заключается в распылении талька в полости перикарда с целью образования сращений. Эти вмешательства были названы кардиоперикардиопексией. Однако этот вид хирургического метода лечения ИБС не получил широкого распространения.

В 1937 г. L. O’Shaughnessy впервые использовал тканевой трансплантат для реваскуляризации миокарда. Он подшил к эпикарду лоскут большого сальника на ножке. Эта операция, названная оментокардиопексией, привела к разработке целого ряда подобных методов. С целью создания дополнительного источника кровоснабжения сердца хирурги использовали ткань легкого, грудные мышцы, медиастинальный жир, кожный лоскут и даже участок тонкой кишки. [2, с.55]

Операция Фиески. Это операция двусторонней перевязки внутренних грудных артерий (ВГА), предложенная итальянским хирургом D. Fieschi в 1939 г. По мнению автора, перевязка ВГА тотчас ниже отхождения перикардодиафрагмальной ветви усиливает кровоток по этой артерии, имеющей анастомозы с ветвями коронарных артерий. [2, с.56]

Автор с успехом провёл операцию на больной стенокардией. Затем это вмешательство было забыто и только после 50-х гг. возрождено М. Баттезати. [3, с.71]

Операция Вайнберга. Занимает промежуточную позицию между непрямыми и прямыми методами реваскуляризации миокарда и заключается в имплантации кровоточащего дистального конца внутренней грудной артерии в толщу миокарда, что приводит вначале к формированию внутримиокардиальной гематомы, а в последующем к развитию анастомозов между ВГА и ветвями коронарных артерий. Основным недостатком метода Вайнберга являлось отсутствие немедленного эффекта реваскуляризации. [4, с.537]

Прямые методы реваскуляризации

С середины 50-х годов при ишемической болезни сердца хирурги начали использовать способы прямой реваскуляризации. Под операциями прямой реваскуляризации миокарда принято понимать прямые вмешательства на коронарных артериях. Первым таким вмешательством была коронарная эндартерэктомия (ЭАЭ). [2, с.56]

Коронарная эндартерэктомия. Пионером ее стал американский хирург С. Bailey. Он разработал три методики ЭАЭ: прямую, антеградную и ретроградную – через устья коронарных артерий в условиях искусственного кровобращения. С. Bailey разработал также специальный инструментарий для осуществления этой процедуры, в том числе микрокюретки для коронарных артерий. [2, с.56]

Эндартерэктомия заключается в удалении внутреннего слоя стенки артериального сосуда, включающей атеросклеротически измененную интиму и часть медии, и была разработана на периферических артериях в 1948 году Дос Сантосом. Эндартерэктомия нередко осложнялась тромбозом коронарной артерии с развитием ИМ, и летальность при этих вмешательствах была очень высока. Эта процедура сохранила известное значение до настоящего времени. При диффузном поражении коронарных артерий иногда приходится выполнять ЭАЭ в сочетании с АКШ. [4, с.537]

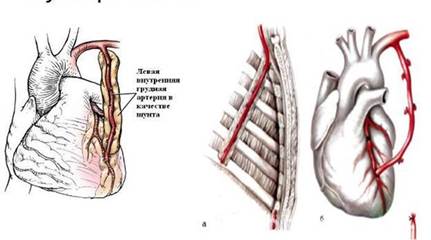

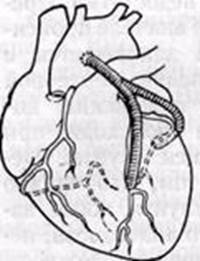

Маммарно-коронарное шунтирование. В 1964 г., русский хирург В. И. Колесов выполнил первую в мире успешную операцию маммарно-коронарного анастомоза (МКА). В настоящее время приоритет В.И. Колесова признан во всем мире, и знаменитый американский хирург D. Eggeer назвал его пионером коронарной хирургии. Колесов В.И. накладывал МКА без использования искусственного кровообращения, на работающем сердце. [2, с.57] ( Рис. 1)

Рис. 1. Грудовенечный анастомоз по Колёсову

Основные этапы операции:

1) доступ к сердцу, осуществляемый обычно путем срединной стернотомии;

2) выделение ВГА; забор аутовенозных трансплантатов, выполняемый другой бригадой хирургов одновременно с производством стернотомии;

3) канюляция восходящей части аорты и полых вен и подключение ИК;

4) пережатие восходящей части аорты с кардиоплегической остановкой сердца;

5) наложение дистальных анастомозов с коронарными артериями;

6) снятие зажима с восходящей части аорты;

7) профилактика воздушной эмболии;

8) восстановление сердечной деятельности;

9) наложение проксимальных анастомозов;

10) отключение ИК;

12) ушивание стернотомического разреза с дренированием полости перикарда.

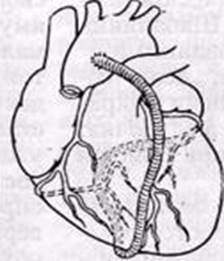

Внутреннюю грудную артерию выделяют на лоскуте или скелетизируют. (Рис. 2) Преимущество скелетизированной ВГА заключается в ее большей длине. В то же время при выделении ВГА на лоскуте уменьшается риск травматизации стенки сосуда. Для удобства при выделении ВГА используют специальный ретрактор. С целью снятия сосудистого спазма в просвет ВГА вводят раствор папаверина и окутывают ВГА салфеткой, смоченной так же раствором папаверина. Операцию проводят в условиях умеренно гипотермического ИК (28-30°С). [2, с.59]

— большее соответствие диаметров внутренней грудной и коронарной артерии;

— анастомоз накладывают между однородными тканями;

— вследствие небольшого диаметра внутренней грудной артерии объемный кровоток по ней меньше, чем по аутовенозному шунту, но линейная скорость больше, что теоретически должно снизить частоту возникновения тромбозов;

— нужно накладывать только один анастомоз, что сокращает время операции;

— внутренняя грудная артерия редко поражается атеросклерозом.

Ограничения применения метода:

— имеются только две внутренние грудные артерии, что ограничивает возможность реваскуляризации нескольких артерий;

— выделение внутренней грудной артерии является более сложной процедурой.

Рис. 2. маммарно-коронарное шунтирование

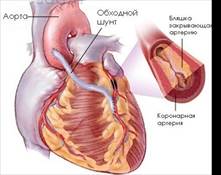

Аортокоронарное шунтирование. Идея создать обходной шунт между аортой или системной артерией и коронарным сосудом в обход пораженного и суженного атеросклерозом участка клинически была реализована Рене Фавалоро в 1967 г. Ранее, в 1962 г., Дэвид Сабистон (Дьюкский университет), используя в качестве сосудистого протеза большую подкожную вену, наложил шунт между аортой и коронарной артерией. Однако сообщение об этой операции появилось в 1973 г., т. е. через 9 лет. [5, с.533]

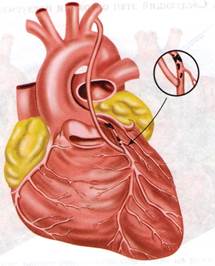

Аортокоронарное шунтирование ( Рис. 3) относится к разряду эффективных операций при хирургическом лечении ишемической болезни сердца. Операцию аортокоронарного шунтирования сегментом большой подкожной вены бедра выполняют в условиях искусственного кровообращения. Оперативный доступ: чаще срединная продольная стернотомия, которая позволяет подойти к нисходящим ветвям правой и левой коронарных артерий. Операцию начинают с выделения коронарной артерии, перевязки её выше места окклюзии. Накладывают дистальный артериовенозный анастомоз. Следующий этап операции предусматривает наложение проксимального аортовенозного анастомоза путём бокового отжатия восходящей аорты, в которой иссекают овальное отверстие диаметром 1*0,3см, и накладывают анастомоз «конец в бок». Кроме большой подкожной вены бедра, применяют внутреннюю грудную, лучевую, нижнюю надчревную аутоартерии. При множественном поражении коронарных артерий выполняют несколько шунтов (от 2 до 6). [ 6, с.179]

Рис. 3. Аортокоронарное шунтирование

Существует несколько технических вариантов коронарного шунтирования (Рис. 4, 5) :

1. «Змеевидный» или секвенциальный шунт

Так называют шунт с последовательными анастомозами, то есть посредством одного трансплантата шунтируют несколько коронарных артерий или коронарную артерию на двух уровнях. При этом накладывают последовательные анастомозы «бок в бок» между трансплантатом и реваскуляризируемым сосудом и один дистальный анастомоз «конец в бок». Описаны случаи шунтирования одним аутовенозным трансплантатом до 5 коронарных артерий. Оптимальным вариантом является шунтирование двух, максимум трех ветвей с помощью одного трансплантата.

2. У-образный шунт

Его создают путем вшивания проксимального анастомоза одного из шунтов в бок другому. Используется при значительном истончении стенки восходящей части аорты или при небольшой площади аорты и большом количестве реваскуляризированных сосудов. [2, с.59]

Рис. 4 У-образный шунт

Рис.5 «Змеевидный» или секвенциальный шунт

Коронарное стентирование. Это операция, позволяющая восстановить кровоток в коронарных артериях путём имплантации стентов в месте сужения коронарной артерии. Стент – внутрисосудистый протез для поддержания стенки пораженного сосуда и сохранения диаметра его просвета. Конструкция стента представляет собой тонкий сетчатый каркас из инертного металлического сплава высочайшего качества, раскрываемый баллоном внутри сосуда до нужного диаметра. [2, с.79]

· Металлический стент (Bare Metal Stent) – внутрисосудистый протез из нержавеющей стали или кобальт-хромового сплава. Использование металлических стентов связано с риском тромбоза в первые 30 дней и требует двойной антитромбоцитарной терапии в течении 1 месяца, а также 20-30% риском рестеноза (повторного сужения сосуда) в течение 6-9 месяцев после имплантации.

· Стент с лекарственным антипролиферативным покрытием — внутрисосудистый протез из кобальт-хромового сплава с покрытием, высвобождающее лекарственное вещество, препятствующее повторному сужению сосуда. Лекарственный слой в последствии растворяется.

Техника стентирования коронарных артерий. ( Рис. 6)

На стадии коронарографии определяется характер, месторасположение и степень сужения коронарных артерий, после чего переходят к операции.

Под рентгеноскопическим контролем стент подводится к стенозу, после чего хирург раздувает баллон, на который одет стент, шприцом с манометром (индефлятором) до определенного давления. Баллон раздувается, стент расширяется и вдавливается во внутреннюю стенку, тем самым образуя жесткий каркас. Для полной уверенности в том, что стент полностью расправлен, баллон раздувается несколько раз. Затем баллон сдувается и удаляется из артерии вместе с проводником и катетером. Стент остается и сохраняет просвет сосуда. В зависимости от протяженности поражения артерии могут использоваться один или несколько стентов. [2, с.79]

Рис. 6. Этапы стентирования артерии

Несмотря на низкую частоту осложнений, проведение коронарного стентирования сопряжено с определенным риском.

Основные осложнения, встречающиеся при проведении стентирования, — это цереброваскулярные (0,22%), сосудистые (от 2%), летальный исход (1,27%). Основным фактором, лимитирующим эффективность коронарного стентирования, является процесс рестенозирования. Рестеноз – повторное сужение просвета сосуда, приводящее к снижению кровотока. In-stent рестеноз – повторное сужение просвета коронарного сосуда внунтри стента.

Факторами риска рестеноза являются:

— генетическая предрасположенность к повышенной пролиферации неоинтимы;

— параметры пораженного сегмента: диаметр сосуда, длина повреждение, тип стеноза;

— особенности течения процедуры: протяженность повреждения сосуда, остаточная диссекция, количество имплантируемых стентов, диаметр стента и соотношение его площади с поверхностью сосуда. [2, с.79]

Баллонная ангиопластика коронарных артерий. В последние 10—15 лет в лечении ИБС используют реваскуляризацию миокарда путем транслюминальной балонной дилатации (ангиопластики) стенозированных венечных артерий. В кардиологическую практику метод был внедрен в 1977 г. A. Gruntzig. Показанием к ангиопластике венечных артерий у больных ИБС служит гемодинамически значимое поражение коронарной артерии в ее проксимальных отделах при условии отсутствия выраженного кальциноза и поражения дистального русла этой артерии. [5, с. 532]

Для выполнения ангиопластики венечных артерий используют систему двух катетеров: катетер-проводник и дилатационный катетер. После выполнения коронарографии обычным методом ангиографический катетер заменяют катетером-проводником, через который проводят дилатационный катетер в стенозированную венечную артерию. Максимальный диаметр баллончика 3—3,7 мм при его наполнении, в спавшемся состоянии его диаметр составляет 1,2— 1,3 мм. Катетер проводят в стенозированную артерию. Дистальнее области стеноза антеградное давление в артерии падает и тем самым фиксируется перфузионное давление дистальнее стеноза (за счет коллатерального кровотока). При достижении баллончиком стенозированного сегмента последний под давлением 5 атм. заполняют 30% раствором контрастного вещества. В таком состоянии баллончик находится в течение 5—60 с, после чего его опорожняют и вновь измеряют перфузионное давление ниже стеноза. При необходимости баллончик можно наполнить несколько раз. Уменьшение градиента давления служит основным ориентиром для прекращения процедуры. Повторный ангиографический контроль позволяет определить степень остаточного стеноза.

Основным критерием успеха считается уменьшение степени стеноза после ангиопластики более чем на 20%. По сводным данным национального института сердца, легких и крови (США), суммарный положительный результат баллонной дилатации коронарных артерий достигается примерно у 65% больных. Вероятность успеха при этой процедуре возрастает у больных молодого возраста с непродолжительным анамнезом стенокардии и при проксимальных поражениях артерий.

Основными осложнениями ангиопластики венечных артерий являются

· острый инфаркт миокарда (5,3%)

· окклюзия коронарной артерии (4,6%)

· спазм коронарной артерии (4,5%)

· фибрилляция желудочков (1,8%)

Клинический эффект ангиопластики венечных артерий заключается в исчезновении или значительном урежении приступов стенокардии примерно у 80% больных с успешным результатом процедуры, в повышении толерантности к физическим нагрузкам более чем у 90%, улучшении сократительной способности миокарда и его перфузии. [5, с. 532]

Источник