История русского языка: от Кирилла и Мефодия и до наших дней

Появление письменности и ситуация диглоссии

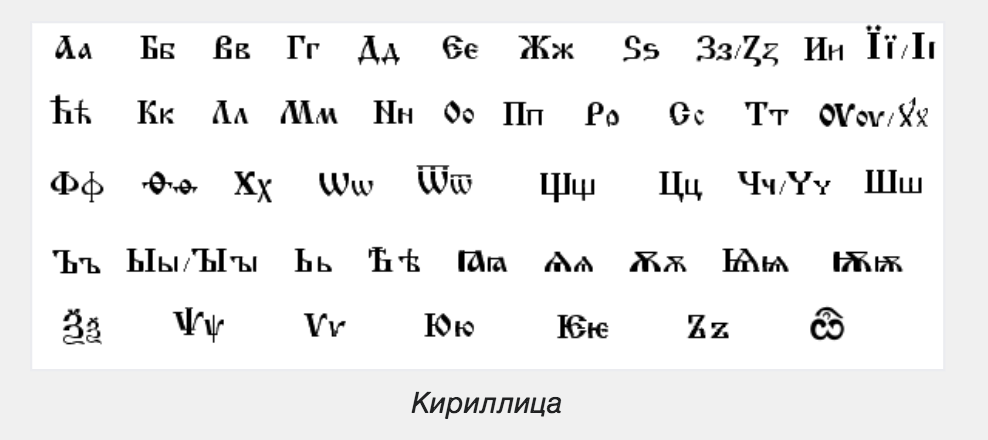

Отсчет истории русского литературного языка традиционно начинается от возникновения письменности. Первые достоверные письменные памятники появились после крещения Руси в 988 году. Русь получила богослужебные книги в славянских переводах с греческого из Болгарии. Эти тексты были написаны на старославянском — искусственном письменном языке, созданном Кириллом и Мефодием и их учениками.

Когда на Руси появляются старославянские тексты, то их язык под рукой русских переписчиков подвергается воздействию местных восточнославянских диалектов. Так возникла русская редакция старославянского языка, т. е. церковнославянский язык.

Параллельно кириллическое письмо используется и в нецерковной сфере: в торговле, ремесле, повседневной практике. С самого начала распространения письменности на Руси возникает особая языковая ситуация, которая лингвистами называется диглоссией. Это соотношение двух языков, функционирующих в одном обществе, когда эти языки по своим функциям не совпадают, а как бы дополняют друг друга. Для Древней Руси культурный язык, язык церкви, официального летописания — церковнославянский. Язык обычного права, бытовой коммуникации — язык древнерусский.

Язык русской народности

После разгрома татарами Киева центр власти перемещается на северо-восток. В 1326 г. митрополит Петр избирает Москву своей резиденцией, и московский говор становится основой литературного языка. Именно в этот период сложились исторические условия для возникновения трех народностей — русской (великорусской), украинской и белорусской. Начинается самостоятельная история литературных языков этих народностей.

Формирование централизованного государства требовало разветвленной системы административного управления, поэтому активно начинает развиваться деловая письменность. Дьяки и подьячие осуществляют свою профессиональную деятельность в княжеских канцеляриях. Язык деловой письменности вырабатывает свой формуляр, терминологию, жанры. Важную роль в нормализаторской деятельности и доминирующей роли московского говора сыграло книгопечатание. Работники печатного двора осуществляли правку, сверяли тексты, занимались редакторской и корректорской деятельностью.

Русский язык того периода начинает опираться не на церковнославянскую традицию, а на живые процессы. Процесс демократизации русского языка следует рассматривать как двухсторонний. Книжный славянский язык расширяет свои полномочия, модифицируясь в т. н. «ученый» тип литературного языка, язык. С другой стороны, деловые тексты, опирающиеся на разговорную речь и приказной язык, приобретают статус литературных текстов.

От Петра до Пушкина

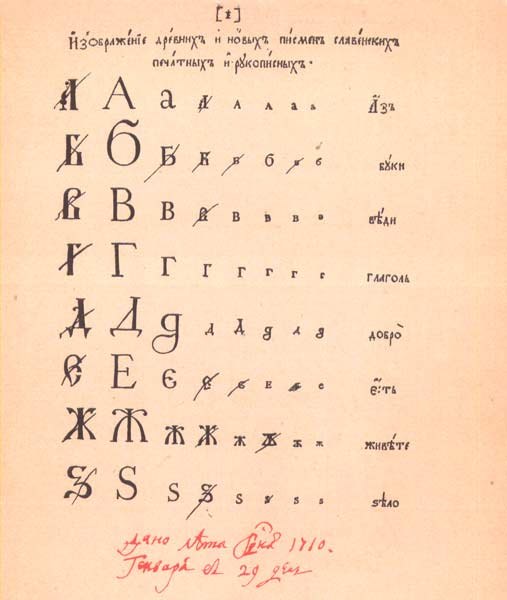

На первом издании Азбуки 29 января 1710 г. рукою Петра написано: «Сими литеры печатать исторические и манифактурныя книги. А которыя подчернены [имеются в виду зачёркнутые Петром кириллические буквы], тех [в] вышеписанных книгах не употреблять».

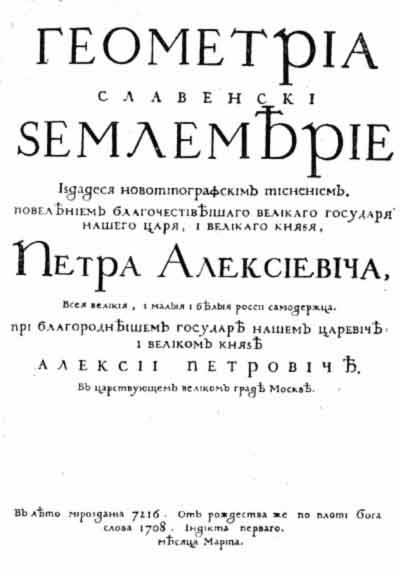

Важное значение имела реформа графики. В 1710 г. была проведена реформа азбуки: теперь вместо кириллицы используется т. н. гражданский шрифт. Создание светской азбуки означало резкое размежевание светской литературы с церковно-богословской. Из азбуки были удалены некоторые греческие буквы, а также введена арабская цифровая система.

Эта эпоха характеризуется интенсивным обогащением словарного состава языка. Показательно, что именно при Петре создан первый словарь иностранных слов «Лексикон вокабулам новым по алфавиту». Пояснения даны в виде русскоязычных синонимов (архитектор — домостроитель) или кратких объяснений.

«Геометриа славенски землемерие» — первая книга, набранная гражданским шрифтом.

Наметившаяся в Петровскую эпоху тенденция исключать церковнославянизмы из литературного языка встретила решительный отпор Михаила Васильевича Ломоносова. Ломоносов разработал теорию трех стилей. Стиль, по мнению Ломоносова, состоял из организованной системы речевых средств, за которой закреплен круг жанров художественной литературы. В основании системы трех стилей лежит «существование трех родов речений: общеславянского словарного фонда (бог, слава, рука), книжной лексики (отверзаю, господень) и исконно русских слов (пока, лишь, говорю)».

Система трех стилей просуществовала в общем до конца XVIII века. Михаил Васильевич Ломоносов разрабатывал свою теорию, когда ведущими были высокие стихотворные жанры, трагедия. А во второй половине XVIII века все большее значение приобретает проза. Проза разнородна, в ней могли смешиваться разные стили в зависимости от темы. Таким образом, постепенно стилистические средства освобождаются от жанровой закрепленности.

В наших социальных сетях по хештегу #мой_русский язык ищите публикации, посвященные грамотности и истории языка!

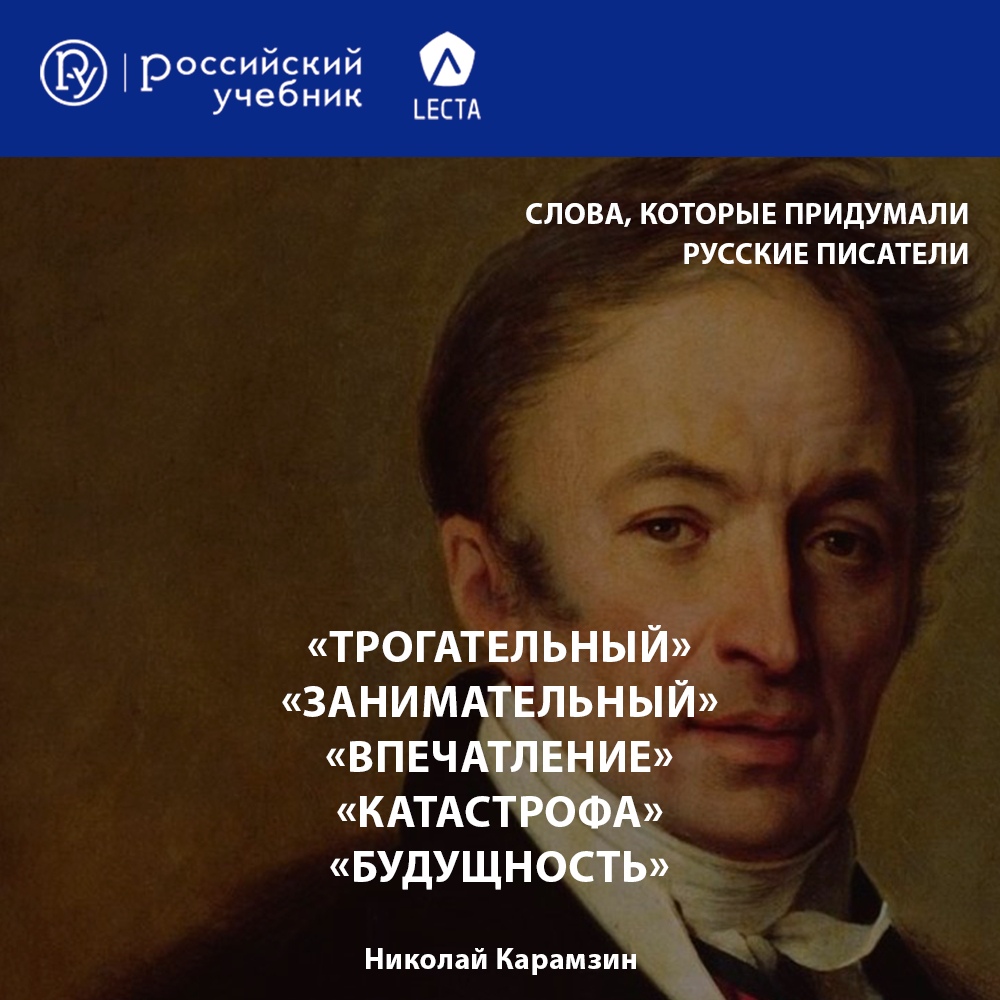

Для русского сентиментализма конца XVIII появилась необходимость в использовании слов, обогащенных лексически и систематически, которые смогли бы точнее описать чувства, проанализировать их. Эту задачу решил Николай Михайлович Карамзин. Он внес в русский язык множество заимствованных слов из французского. Ярым противником нововведений стал Александр Семенович Шишков. Он был горячим патриотом и консерватором, выступавшим за высокий штиль.

Так образовались две противоборствующие группы. Сторонники Карамзина объединились в литературное общество «Арзамас». Сюда входили писатели и поэты Жуковский, Пушкин, Батюшков и др. Консерваторы и сторонники высокого штиля сосредоточились в обществе «Беседа любителей русского слова», руководимой Шишковым.

Примирить две эти языковые стихии удалось Александру Сергеевичу Пушкину.

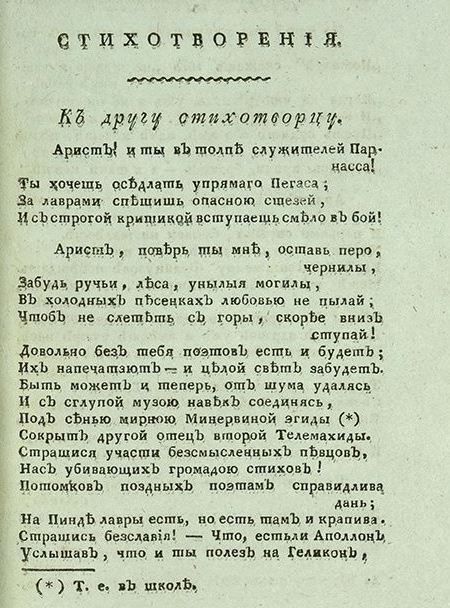

Первое напечатанное стихотворение А. С. Пушкина (журнал Вестник Европы, 1814, № 13)

Пушкин стремился к созданию демократического национально-литературного языка на основе синтеза книжного языка с живой русской речью, с формами народнопоэтического творчества. Он произвел синтез тех разных социально-языковых стихий, из которых исторически складывалась система русского литературного языка: церковнославянизмы, европеизмы (в особенности галлицизмы), элементы живой русской речи.

Именно язык произведений Пушкина стал основой того литературного языка, на котором мы говорим сегодня. Этот период в истории языка очень часто называют «от Пушкина и до наших дней».

Сквозь горнила XX века

Несмотря на то, что периодом формирования русского литературного языка является конец XVII — начало XIX вв., на протяжении XX века литературный язык также претерпел ряд изменений. Эти изменения касаются в первую очередь лексики и стилистики.

Первые годы революции характеризуются реформой правописания, устранением из активного запаса литературной лексики и фразеологии большого числа слов и выражений, связанных со старым государственным строем и буржуазным бытом.

Новые носители литературного языка после Октябрьской революции не могли за короткий период времени освоить нормы литературного языка. Напротив, они вносили опыт своей речевой практики в различные сферы литературного языка (газеты, журналы, тексты художественной литературы), что привело к употреблению в этих источниках разностилевых языковых элементов.

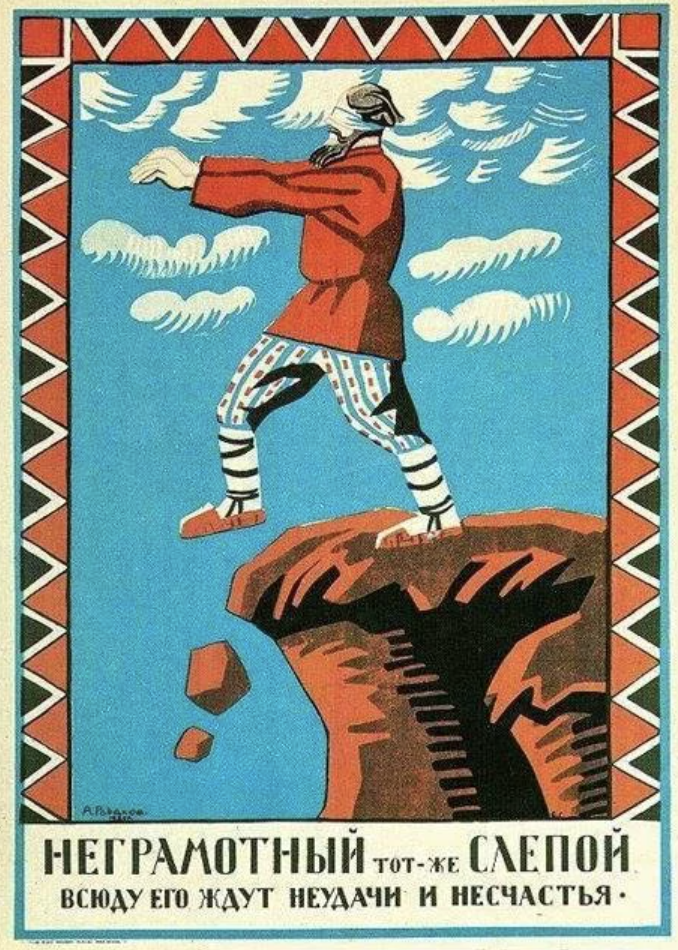

Значительные изменения произошли также в общественных функциях языка. Осуществленная культурная революция, развитие народного образования, распространение книг, газет, журналов, радио, а также ликвидация прежней экономической и культурной разобщенности отдельных областей и регионов — всё это привело к тому, что литературный язык стал достоянием широчайших народных масс, в связи с чем более интенсивным становится процесс утраты диалектных различий. Более того, русский язык становится средством межнационального и международного общения.

Источник

История русского языка

Автор: Егорова Ксения

История русского языка

Русский язык – это национальный язык русского народа. Он представляет собой исторически сложившуюся языковую общность, объединяющую всю совокупность языковых средств русского народа: литературный язык, местные диалекты, городское просторечие и социальные жаргоны.

Литературный язык – это высшая форма национального языка; он обслуживает сложные социально-культурные потребности нации, принят во всех сферах ее деятельности: в государственных и общественных учреждениях, школах, науке, прессе, художественной литературе, театре, кино, радио, телевидении.

Литературный язык противопоставляется другим формам общенародного языка. В отличие от диалектов, просторечия и жаргонов он является образцовым, общепринятым, единственно правильным, стилистически дифференцированным и общеобязательным. Литературный язык богаче местных диалектов, городского просторечия и социальных жаргонов по словарному составу, совершеннее по грамматическим формам, устойчивее по своим традициям

В обществе русский язык развивается как национальный язык русской нации, сужая сферу употребления местных диалектов, городского просторечия и социальных жаргонов.

Общеиндоевропейский язык-основа. Этот язык, прародитель современных индоевропейских языков, существовал в глубокой древности и распался за несколько тысячелетий до нашей эры. В результате его распада появились ветви индоевропейских языков и в конечном счете сформировались современные языки, относящиеся к индоевропейской языковой семье.

Праславянский язык. Он выделился из общеиндоевропейского языка-основы примерно пять тысяч лет тому назад и являлся средством общения единого славянского пранарода. В эпоху праславянского языка не было письменности.

Праславянский язык является предком всех древних и современных славянских языков: восточных ( русского, украинского, белорусского), западных ( польского с кашубским, чешского, словацкого, лужицкого) и южных ( болгарского, сербскохорватского, словенского, македонского).

Общевосточнославянский или древнерусский язык. Это язык древних восточных славян, который примерно полторы тысячи лет тому назад выделился из праславянского языка. Древнерусским этот язык называют потому, что восточные славяне, создав самостоятельное государство – Киевскую Русь, образовали единую древнерусскую народность, из которой позднее, примерно в XIV — XV вв., выделяются русская, украинская и белорусская народности.

В истории русского языка условно различаются дописьменный ( или доисторический) и исторический периоды. XI в. в науке принято считать водоразделом между дописьменным и историческим периодами развития языка.

Наши знания о праславянском языке дописьменной эпохи, ученые получили с помощью реконструкции. Сравнивая между собой живые славянские языки, привлекая данные других индоевропейских языков, они восстановили слова и формы давно исчезнувшего языка.

О языке письменной эпохи известно намного больше. Появление письменности – ключевой момент истории языка. С этого времени исследователи имеют дело с достоверными фактами, запечатленными в текстах.

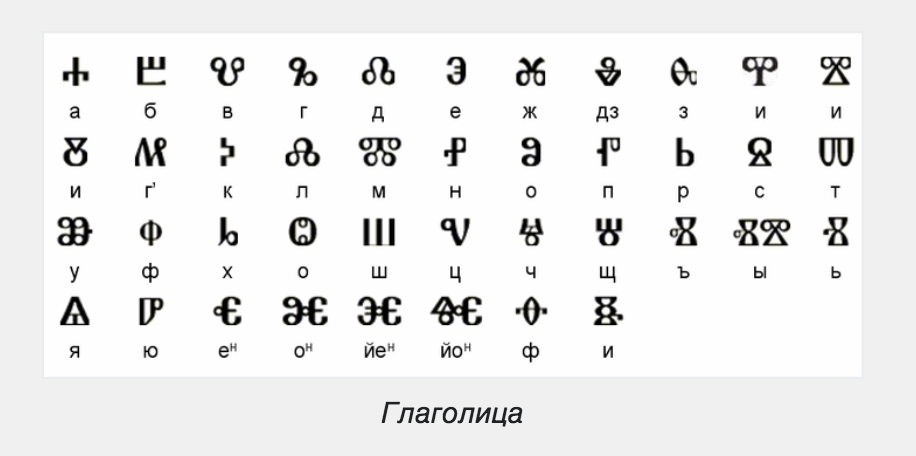

Первый литературный язык славян. Появление письменности у славян связано с принятием христианства: необходимы были понятные славянам богослужебные тексты. Греческие миссионеры Кирилл и Мефодий создали первый славянский алфавит и перевели с греческого фрагменты богослужения и Священного писания.

В IX — X вв. славянский язык оставался еще единым. Языковые отличия на территориях расселения славян были отличиями диалектов, а не разных языков. Поэтому переводы Кирилла, Мефодия и их учеников были понятны всем славянам.

Однако в живом языке восточных славян к XI в. не было некоторых грамматических форм, свойственных литературному языку. Отсутствовали многие слова, совершенно иным был синтаксис. Изначальная дистанция между живым языком и книжным по мере развития и изменения живого языка еще более увеличивалась. И тем не менее церковно-славянский никогда не воспринимался и не изучался как иностранный язык. Он был вполне понятен и существовал как особый, книжный вариант родного языка. Два языка – церковно-славянский и русский – воспринимались как один, но сферы их употребления не пересекались. Первый был языком культуры и письменной традиции, а второй – языком повседневной, обыденной жизни.

Окончательное размежевание церковно-славянского и русского языков произошло в Петровскую эпоху.

Одной из важнейших реформ Петра I стала реформа алфавита. Кириллица ориентировалась на греческое начертание букв, а созданный русский гражданский шрифт – на латиницу. Из алфавита исключили греческие по происхождению буквы ω, ώ, ψ, ξ. Отныне, постановил царь, светские книги должно печатать гражданским шрифтом и по-русски, а церковные – кириллицей и на церковно-славянском. Это время было переломным для России.

Сфера употребления церковно-славянского языка в XVIII в. сильно сузилась. Освободившееся место должен был занять вновь создаваемый русский литературный язык. Каким он будет? Этот вопрос волновал писателей XVIII в.

В центре споров стоял вопрос о том, на какой язык должен ориентироваться русский литературный: на живой великорусский или же на церковно-славянский. Сторонники создания литературного языка по моделям европейских литературных языков ратовали за освобождение его от славянизмов и приветствовали заимствования.

Ревнители традиций, напротив, считали церковно — славянский фундаментом нового литературного языка.

С вопросом использования славянизмов связана и знаменитая теория «трех штилей» Михаила Васильевича Ломоносова. В XVIII в. формируются жанры новой русской литературы. С каждым жанром связывалась своя языковая стихия. Так, в героических поэмах, одах, торжественных речах

( произведениях «высокого» стиля) должны были употребляться как славянские по происхождению слова, так и общие для церковно-славянского и русского языков. В драматургии, сатирах, официальных письмах

( «средний» стиль) могла использоваться общеупотребительная лексика

с вкраплениями как славянизмов, так и просторечия. В комедиях, эпиграммах, дружеских письмах (« низкий» стиль) славянизмы неуместны.

В конце XVIII столетия произошло очень важное для истории русского языка событие – был создан первый толковый и нормативный словарь русского литературного языка «Словарь Академии Российской…» в шести частях. Его авторами в числе других были члены Российской Академии Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин, Я. Б. Княжнин, Е. Р. Дашкова. Словарь содержал 43 257 слов.

Пушкин и русский язык. XIX в. стал временем окончательного становления русского литературного языка. Развернувшись во всю мощь, он дал миру великую литературу. Огромная заслуга в этом принадлежит А. С. Пушкину. Его творчество – итог поисков и размышлений нескольких поколений русских писателей о том, каким должен быть литературный язык. В пушкинской поэзии и прозе гармонично соединились торжественность церковно-славянского, энергия живой русской речи, европейская ясность изложения, меткие просторечные слова. В речь на открытии памятника Пушкину И. С. Тургенев сказал: «Нет сомнения, что он создал наш поэтический, наш литературный язык и что нам и нашим потомкам остается только идти по пути, проложенному его гением».

Во второй половине XIX в. школы, грамматики, словари окончательно закрепили общенациональную норму книжной речи; обогатилась терминология, унифицировалось правописание. Еще А. С. Грибоедов писал на еву вместо наяву, Пушкин писал каляска, а Карамзин жаловался: даже в Москве «с величайшим трудом можно найти учителя для языка русского, а в целом государстве едва ли найдешь человек 100, которые совершенно знают правописание».

Русский язык сегодня. Современный русский язык – это сложное единство литературного языка, диалектов, просторечия, жаргонов.

Русский литературный язык, прошедший долгий путь развития, стал более разнородным. Его носители различаются по социальному положению, месту жительства, профессии, по уровню образования и культуры. И сам литературный язык разделился на две разновидности – книжный язык и разговорную речь.

Книжный язык – это язык научных трудов, художественной литературы, деловой переписки, газет и журналов, радио и телевидения. Разговорный – язык неофициального общения. Он считается самостоятельной системой внутри общей системы литературного языка – со своим набором единиц, сочетающимся друг с другом по особым правилам. На нем говорят дома, в семье, с друзьями.

Сила русского языка, как мы увидим из истории его развития, заключается в неиссякаемой потребности в дальнейшем совершенствовании: язык отражает жизнь и , следовательно, изменяется, поскольку постоянно изменяются ритм, содержание, сущность. Отсюда и высокая ответственность каждого из нас за сохранение родного языка.

Развитие языка продолжается все время, неустанно, ежечасно. Устаревают слова, «затухают фонемы», меняются значения слов, «усыхают» окончания, неожиданным рывком создаются новые части речи. Шлифуется предложение или искрометно создается неизвестное прежде сочетание слов… каждый день, каждым из нас.

Современный русский язык живет и развивается очень интенсивно.

У нас есть много поводов гордиться своим языком. Знакомство с его историей помогает правильно понимать, что в нем происходит сегодня.

Источник