Разбивка основных осей здания и сооружения на местности

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога!

Прежде, чем начать строительство зданий, подземных и наземных сооружений, производится важнейшая работа – разбивка осей здания.

От качественного выполнения этой задачи зависит безопасность эксплуатации строительного объекта в будущем. Проектные параметры основных сооружений строительства должны быть перенесены в натуру с высокой точностью, поэтому такая работа может производиться только сертифицированными специалистами, например, представителями организации Мосгоргеотрест, а не доморощенными геодезистами, прочитавшими пару статей и не имеющими требуемых навыков.

Виды и способы разбивки осей.

Применение вариантов разбивки зависит от ряда факторов:

Существует несколько способов изысканий на местности:

Способ прямоугольных координат выполняется, если на строительной площадке есть красные линии застройки, строительная сетка. Работы проводятся с теодолитом или другим геодезическим оборудованием.

Способ полярных координат применим, если узловые точки, показывающие закругления, пересечения трасс, находятся удалённо от строительной сетки.

Угловая засечка необходима, если рельеф местности пересечён оврагами, водоёмами. Также он применим, когда от опорных пунктов удалены точки, переносимые из проекта.

Линейная засечка похожа на угловую засечку.

Створная засечка служит детальной разбивке объекта строительства (по отношению к створам основных, главных сетей).

Разбивка относительно других зданий. Такой способ ориентируется на существующие здания в качестве ориентира. Углы определяются графически в проектных чертежах (как пример используется линейная засечка или перпендикулярный способ с определением отношения осей и точек нового сооружения к створам линий имеющихся зданий).

После определения осей, их необходимо закрепить на местности. Для этого используется понятие обноски. В материальном выражении обноска – это оструганная сверху доска (визирная), прикреплённая к двум визирным столбам (высота, на которой закреплена доска 0,4-0,6 м), на которой гвоздями зафиксированы оси. Бывает сплошная обноска, створная обноска. Первый вариант довольно редко применяется, так как она громоздка и сложна в производстве. Второй тип рациональнее, так как устанавливается там, где закрепляются оси здания.

Расстояние обноски от контура будущего объекта – произвольное (рекомендованное – 3-5 м), расстояние между частями обноски – 3-3,5 м. Кроме обноски используются другие геодезические знаки: постоянные (для главных и основных осей) и временные. Для проездов и проходов в обноске оставляются разрывы. Необходимо рассчитать размер котлована, чтобы обноска не попала в зону проведения земляных работ, то есть вынести её за пределы откосов котлована. Нужно помнить, что геодезические знаки выполняют роль точек, где устанавливается геодезическая техника (приборы), которая центруется на точке (необязательно, при использовании тахеометра), после чего выполняются измерения.

Временные геодезические знаки – это колышки, арматура, куски трубы, дюбеля. Закрепляя осевые створы, на здания наносятся риски несмываемой цветной краской. Быстрое восстановление осей может производиться, когда на продолжении их створов закреплены по 2 знака с обеих сторон, один из которых расположен под обноской. При строительстве в зоне плотной городской застройки, когда нет возможности отступа в полторы высоты строящегося объекта, на окрестных зданиях устанавливаются плёночные маркеры для координации процесса разбивки.

Вынос осей, а также планово – высотная съёмка с отвязкой от координат плёночных марок на стенах считается удобней створной разбивки, а также тригонометрического нивелирования от геодезического удалённого репера. Чтобы сохранить стенные марки, рекомендуется иметь их не менее 8 штук (на всю стройплощадку). Процесс наклейки лучше производить с крыши рядом стоящих зданий, так как знак, расположенный высоко, гораздо лучше используются при наборе этажности строящегося здания. Если нет возможности наклеить высокие стенные марки, нужно их клеить снизу, используя высокую лестницу. Поверхность марок нужно тщательно зачищать, а затем клеить, применяя водостойкий клей.

Работа с прибором.

Можно вкратце описать работу с геодезическим оборудованием, например, с теодолитом, при нанесении на обноску осей стен, колонн, фундамента. Начинается работа с установки прибора на уже разбитый угол, центровки его над вбитым в кол гвоздём. Затем нужно поднять трубу прибора до момента, когда горизонт сетки не совместится с кромкой верха доски обноски. Там, где на доске будет проектироваться вертикаль сетки, делается надрез глубиной 3 см. Туда забивается гвоздь таким образом, чтобы он соответствовал вертикали. Ставится отметка, проводится черта, продолжающая надрез, карандашом (краской) на доске, после чего подписывается название оси.

Следующий шаг – наведение трубы прибора на гвоздь, вбитый в колышек в другом пересечении осей (углу), точка переносится на обноску. Последовательно ставя теодолит по всем точкам, оси выносятся на обноску с помощью двух гвоздей каждая, вбитых на противоположных сторонах доски. Остаётся натянуть проволоку или шнур и точно зафиксированные контуры стен появляются в натуре.

Документация и передача выполненных работ подрядчику.

Заказчик строительства обязан сделать разбивку осей опорной геодезической основы объёкта строительства, зафиксировать её документально через акт разбивки осей и передать подрядной организации, которая займётся дальнейшими геодезическими изысканиями: разбивкой котлована, фундамента, перенесёт оси, отметки на монтажные горизонты, произведёт детальную разбивку промежуточных осей. Заказчиком, а также подрядчиком составляется смета, основанием которой служит проект, после чего планируются конкретные виды работ.

Соответствие произведённых работ, способы разбивки, точность и классность используемого оборудования, формы документации процесса: акт разбивки осей, акт приёмки — передачи результатов геодезических изысканий определяются СНиП 3.01.03-84, где прописана чёткая исполнительная схема производства со всеми составляющими. Можно скачать образец акта здесь.

Источник

Способы разбивки главных и основных осей сооружений

Геодезической основой разбивочных работ на строительной площадке являются главные и основные оси. Главными осями называют две взаимно перпендикулярные прямые, относительно которых указывают данные для выноса в натуру сооружений или их отдельных частей. Главные оси разбиваются в случае сложной конфигурации зданий или тогда, когда здания связаны технологическими процессами. Основными осями называют линии, определяющие внешний контур зданий и сооружений в плане. Основные оси разбиваются в случаях простой конфигурации зданий и сооружений. Чтобы обеспечить более высокую точность взаимного положения осей, от пунктов опорной геодезической сети (точек теодолитного хода, пунктов полигонометрии или микротриангуляции …) в натуре разбивается только одна ось. В качестве такой оси выбирается наиболее длинная продольная ось и в натуру выносятся ее крайние точки. Дальнейшая разбивка осуществляется от этой оси.

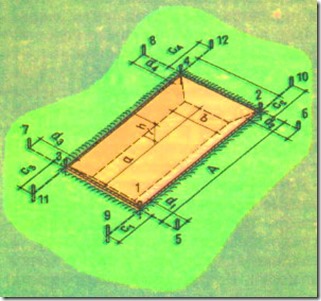

Для задания на плоскости какой-либо прямой необходимо и достаточно указать две различные точки, принадлежащие этой прямой. Таким образом, задача выноса в натуру осей сводится к задаче выноса в натуру некоторых точек. В свою очередь, задача выноса в натуру точек в определенном смысле является обратной по отношению к задаче топографической съемки каких-либо точек земной поверхности. Чтобы пояснить данное утверждение рассмотрим рис. 9.9.

Рис. 9.9. Съемка или вынос

Пусть точки M и N являются вершинами теодолитного хода, а точка A – некоторая точка земной поверхности. При топографической съемке точка A существует на местности, например, является углом существующего здания. Задача при этом заключается в измерении некоторых неизвестных геометрических величин, определяющих положение точки, например, расстояния d от точки M до точки A и горизонтального угла β между направлением на A и направлением на N в точке M.

При выносе в натуру точка A на местности отсутствует, например, представляет собой угол проектируемого здания. Но при этом известны геометрические величины, определяющие ее положение на земной поверхности относительно точки M: расстояние d и горизонтальный угол β. Задача заключается в нахождении на местности нужной точки и закреплении ее тем или иным способом.

Используемый способ выноса точки в натуру зависит от вида известных геометрических элементов, которые нужно построить на земной поверхности. Поэтому классификация способов выноса в натуру точек повторяет классификацию способов съемки. А именно, вынос в натуру главных и основных осей осуществляется методами: прямоугольных координат, полярных координат, угловой засечки, линейной засечки и створной засечки.

Способ прямоугольных координат применяется для разбивки зданий и сооружений, находящихся вблизи точек опорной сети либо вблизи красных линий (рис. 9.10). Способ заключается в том, что вдоль прямой MN (например, стороны теодолитного хода) от точки M откладывают расстояние

Рис. 9.10. Способ прямоугольных координат

Параллельность выносимых осей и сторон теодолитного хода или сторон строительной сетки не является обязательным условием для применения способа прямоугольных координат. Пусть, например, требуется вынести в натуру здание размером b×l м (рис. 9.11). При этом известны координаты точки A и угол γ между стороной MN теодолитного хода и линией AB. Допустим, что между точками M и A находится некоторое препятствие, и мы не можем применить полярный способ (который описывается ниже).

Рис. 9.11. Способ прямоугольных координат

В данном случае можно применить способ прямоугольных координат. Поскольку координаты точек M и A известны, постольку можно найти расстояние

переход от румба к дирекционному углу осуществляется в зависимости от знаков Dx и Dy (то есть в зависимости от четверти румба) по одной из приведенных ранее формул.

Горизонтальный угол

Точка P есть основание перпендикуляра, опущенного на сторону MN из точки A, поэтому

Таким образом, мы получили

Если потребуется определить расстояния

Теперь по координатам точки A, длине l и дирекционному углу

Дальнейшие действия при вычислении расстояний

Способ полярных координат во многих случаях оказывается наиболее удобным, поскольку данным способом с одной станции можно вынести множество точек. При его использовании из решения обратной геодезической задачи находят необходимые значения углов и расстояний на местности (рис.9.12). В точке M устанавливают теодолит, приводят его в рабочее положение и откладывают горизонтальный угол β. Затем по полученному направлению с помощью мерной ленты или рулетки откладывают заданное расстояние

Рис. 9. 12. Полярный способ

Способ угловой засечки применяется в случаях, когда измерение расстояний затруднительно. На рис. 9.13 слева демонстрируется вынесение одной точки способом угловой засечки. С этой целью на точке M теодолитного хода откладывается левый горизонтальный угол, и закрепляются на местности две точки A1 и A2 фиксирующие направление линии MA. Затем в точке N откладывают правый горизонтальный угол, и направление линии NA закрепляют на земной поверхности точками A3 и A4. Между парами точек А1—A2 и A3—A4 натягивают леску, монтажную проволоку или шпагат, их пересечение даст точку A.

Рис. 9.13. Способ угловой засечки

Способ угловой засечки может быть изменен следующим образом (рис. 9.14). С одной из точек, например M, выносят точку A так, как описано выше, и получают точки A1 и A2. Натягивают между ними леску (или шпагат, монтажную проволоку) и со второй точки N с помощью теодолита определяют окончательное положение тоски A.

Рис. 9.14. Измененный способ

Еще один способ состоит в применении одновременно двух теодолитов, установленных в точках M и N. На этих точках каждый из двух наблюдателей устанавливает значение соответствующего проектного угла. После чего их помощник устанавливает вешку так, чтобы она попала на вертикальную нить каждого теодолита. Затем на каждой точке трубу теодолита переводят через зенит и повторяют описанные действия при другом положении вертикального круга. В качестве окончательного положения проектной точки берется среднее из двух полуприемов. После этого выполняется контрольное измерение углов. Разность измеренных значений углов и их проектных значений не должна превышать удвоенную погрешность измерения угла одним приемом.

Способ линейной засечкиприменяется на ровной открытой местности, когда расстояния между точками не более длины мерного прибора. Пусть требуется вынести указанным способом точки A и B (рис. 9.15). От точки M в створе линии MN откладывается расстояние d1 и закрепляется полученная точка P. Затем от точки M прочерчивается дуга окружности радиусом d2, а от точки P – дуга окружности радиусом d3. Пересечение этих дуг даст положение определяемой точки A. Аналогичным образом осуществляется определение положения точки B.

Рис. 9.15. Способ линейной засечки

Во всех случаях после выноса в натуру точек с целью контроля промеряются соответствующие расстояния между ними. Расхождение между измеренным значением и его проектным значением не должно превышать 1:2000 от его проектного значения. На практике при выносе в натуру точек возможно любое сочетание способов; основным критерием при выборе того или иного способа является удобство измерений на местности. Кроме того, чтобы уменьшить ошибки выноса точек в натуру, рекомендуется при их выносе использовать ближайшие точки опорной геодезической сети (теодолитных ходов и т. п.)

Источник