Рассеивание плодов и семян в природе

Самое детальное изучение способов и самого процесса рассеивания зачатков необходимо не только для решения ряда теоретических вопросов, но и в интересах хозяйственной практики.

Для успешной борьбы с сорными растениями, например, очень важно знать, какими путями попадают в почву семена этих растений. У одних сорных видов семена осыпаются в поле во время или после уборки урожая; у других — почти целиком убираются вместе с культурой и затем высеваются человеком, если семенной материал недостаточно очищен. Приспособленность некоторых сорных растений к засорению культурных семян настолько высока, что приходится создавать специальные зерноочистительные машины, как например, «кускута», с помощью которой очищают семена клевера (Trifolium) от семян повилики (Cuscuta). Многие, в том числе и очень злостные сорняки имеют плоды или семена, легко разносимые ветром. Чтобы уберечь поля от этих сорных растений, необходимо уничтожать их на межах, залежах, у дорог. Применение сложных уборочных машин — комбайнов — заставляет еще внимательнее изучить особенности строения и рассеивания семян сорных растений. Только при этом условии можно предвидеть, какие сорные виды будут обсеменяться под влиянием мотовила или режущих частей комбайна и засорять почву, какие семена пойдут в бункер с зерном или в полово- и соломокопнители.

Знание способов распространения плодов и семян древесных пород имеет исключительно важное лесоводственное значение. Так, изучая возобновление основных лесообразующих пород в Таллермановском лесничестве, Иванова пришла к выводу, что «в ходе естественного семенного возобновления дуба и ясеня под пологом леса большое значение имеет различная способность их семян к расселению».

Основные системы рубок, разработанные и принятые в лесоводстве, имеют преимущественно лесохозяйственное значение, т. е. направлены к тому, чтобы обеспечить естественное семенное возобновление леса (за исключением сплошных концентрированных, условно сплошных и приисковых рубок, преследующих промышленные цели). Ho для того, чтобы рубки действительно обеспечивали ход естественного лесовозобновления, необходимо учитывать особенности рассеивания семян главнейших для данного типа леса древесных пород. В зависимости от возможностей обсеменения основных пород устанавливаются ширина и направление лесосек, направление рубок, срок примыкания лесосек, нормы оставления семенников и другие особенности, определяющие систему рубки. Само собой разумеется, что весь процесс естественного семенного возобновления леса определяется не только попаданием семян на лесосеку, но также условиями развития семенного подроста и его выживаемостью. Однако достаточное обсеменение лесосеки до или после вырубки — совершенно необходимое условие естественного лесовозобновления. В связи с этим большое значение имеет не только дальность разноса семян, но и периодичность (по годам и временам года), и массовость обсеменения.

Семенное возобновление играет существенную роль и в травянистых группировках — степях и лугах, полупустынях и пустынях. Вот почему в связи с проблемой естественного возобновления сенокосов и пастбищ приобретает практический интерес изучение способов и характера рассеивания плодов и семян в травянистых группировках. Наряду с изучением естественного хода обсеменения здесь важно учесть влияние таких факторов, как сенокошение, выпас скота и другие виды деятельности человека. При умеренном выпасе животные способствуют расселению в пределах пастбища таких видов, семена которых пристают к ногам и шерсти животных или способны проходить неповрежденными через их пищеварительный канал. Положительное влияние умеренного выпаса сказывается и в том, что семена различных видов пастбищных растений заделываются (втаптываются) в почву на глубину, наиболее благоприятную для прорастания семян.

Te новые грандиозные задачи по переделке природы, которые успешно разрешаются в нашей стране, выдвигают новые вопросы и в изучении процесса рассеивания зачатков. Так, в связи со значительным расширением оросительной системы на полях, очень важно предвидеть, как отразится это мероприятие на распространение сорняков, а для этого нужно выяснить, у каких сорных видов семена способны разноситься водой и как долго они выдерживают смачивание, не теряя всхожести. Все эти вопросы изучены еще недостаточно.

Существенным мероприятием по преобразованию природы является степное лесоразведение. Успех разведения леса в степи в значительной мере обусловлен успехом борьбы древесно-кустарниковых пород с травянистой растительностью. Весьма важно выяснить вопрос о путях формирования травяного покрова в этих полосах и на их опушках. Одним из факторов формирования травяного покрова лесных полос несомненно будет занос зачатков с окружающих полей, залежей, дорог. С другой стороны, лесные полосы и опушки окажут влияние на распространение плодов и семян ветром.

Разрешение этих и других практических проблем позволит сделать ряд важнейших теоретических обобщений. Так, например, установив практически, на каком расстоянии от источников распространения семян возможно возобновление тех или иных древесных пород, мы подойдем к решению вопроса о действительной роли рассеивания зачатков в расселении видов. Изучая характер распространения семян сорняков при комбайноуборке или под влиянием орошения, мы сможем уловить черты приспособления сорных растений к специфическим, новым для них условиям существования.

Мы убеждаемся в глубокой справедливости положения Маркса о том, что «решение теоретических противоположностей возможно только практическим путём, только благодаря практической деятельности человека. поэтому решение их отнюдь не является задачей только познания, а действительно жизненной задачей. Предположение, будто есть одна основа для жизни, а другая для науки, уже априори ложно».

Источник

Bio-Lessons

Образовательный сайт по биологии

Распространение плодов и семян

Распространение плодов и семян

В течение эволюции у растений выработались различные приспособления к распространению семян и плодов. Одни плоды и семена разносятся ветром, другие переносятся водой, животными или человеком, а также встречаются растения, у которых выработались специальные приспособления к саморазбрасыванию (автохория) семян.

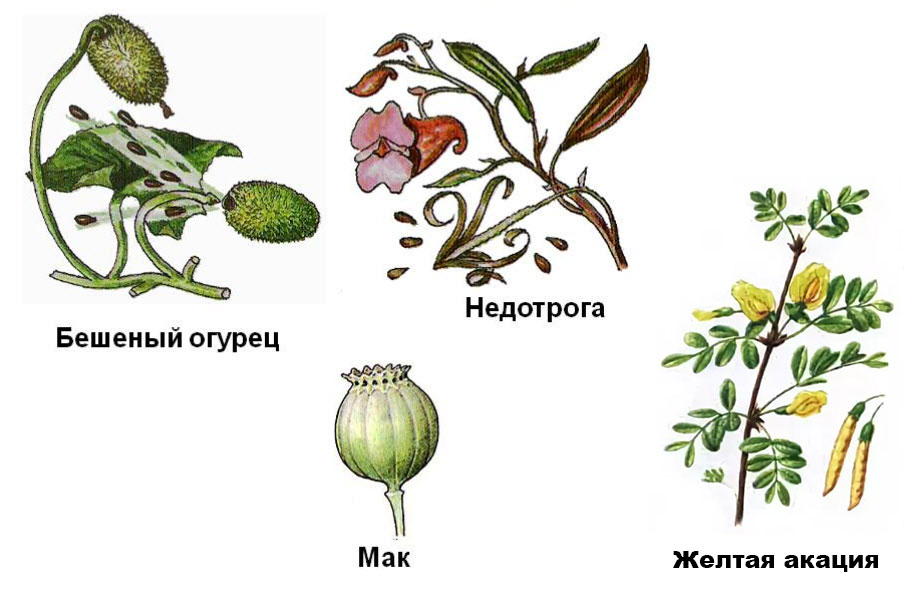

В летние месяцы с восходом солнца в садах и лесах, на полях и лугах созревшие плоды начинают трескаться, разбиваться при падении, распространяя свои семена. Например, если у желтой акации и растения недотроги задеть кончик плода, то створки плода разрываются, затем скручиваются и с силой разбрасывают семена. Таким интересным образом растения сами распространяют свои семена на другие территории (рис.1).

Рис. 1 Саморазбрасывание семян

Многие растения распространяют свои семена и плоды с помощью ветра (анемогеохория). На плодах многих деревьев (береза, клен, ясень, ель, сосна и др.) образуются крылышки (рис. 2). Но не только деревья, а и некоторые травянистые растения (чертополох, ковыль, осот, рогоз и др.) распространяют свои семена так же.

У одуванчиков на плодах образуются пушистые парашютики, которые подхватывает ветер и уносит на другую территорию. Благодаря этим приспособлениям ветер разносит семена и плоды на большие расстояния.

Рис.2 Распространение семян ветром

Распространение плодов и семян с помощью воды (гидрохория). У растений, растущих в водоемах или по их берегам (кувшинки, стрелолисты), плоды и семена обычно распространяются по воде. Они не смачиваются водой и не тонут благодаря имеющимся выростам или воздушным полостям.

У некоторых растений плоды могут плавать несколько недель или даже месяцев (стрелолист, ольха, осока).

Орехи кокосовой пальмы путешествуют на огромные расстояния по соленой морской воде (рис.3).

Рис.3 Распространение кокосовых орехов водой

Распространение плодов и семян животными (зоохория) и человеком (антропохория). Сочными плодами рябины, калины, вишни, малины питаются многие птицы и звери. В их пищеварительных органах мякоть плодов переваривается, а семена, защищенные плотной кожурой, вместе с пометом удаляются наружу и рассеиваются в окружающем пространстве. Некоторые птицы (сойка) и звери (белки, мыши, бурундуки, белки) питаются крупными сухими плодами (орехами и желудями) и запасают их на зиму. Перетаскивая сухие плоды в кладовые, животные часто теряют их по дороге и нередко потом не находят свои запасы.

Рис.4 Распространение семян животными (зоохория): 1-кедровка, 2-сойка, 3-бурундук, 4-белка

У некоторых растений плоды и семена имеют разнообразные прицепки. Они цепляются к шерсти животных и те поневоле переносят их на различные расстояния. Таким способом распространяются плоды череды, колючие соплодия лопуха. Мелкие семена подорожника способны прилипать к подошвам ног животных и человека. Семена некоторых растений распространяются вместе с илом, частицами сырой почвы, прилипающими к телу животных.

Часто невольным переносчиком плодов и семян становится человек.Человек в результате хозяйственной деятельности вместе с культурными растениями нередко высеивает и сорные.Кроме того, некоторые плоды и семена могут путешествовать на транспорте.

От того, насколько успешно распространяться семена, зависит и распространение взрослых растений. Поэтому разные виды приспособились по-разному распространять свои семена на большие расстояния. Распространяются ветром береза, клен, одуванчик, осот. Водой распространяются семена кувшинки, стрелолиста, осоки. Распространяются животными и человеком либо съедобные плоды и семена (рябина, малина, орехи), либо цепляющиеся к шерсти и одежде (череда, лопух). Есть саморазбрасывающиеся семена.

Источник

Биологическое значение рассеивания плодов и семян

Одной из существенных сторон размножения, а следовательно, и видовой жизни семенных растений, является рассеивание плодов и семян.

Разнообразие в строении семян и в особенности плодов совершенно изумительно. Оно не уступает разнообразию в строении листьев или цветков покрытосемянных. Мы не будем касаться плодов культурных растений, созданных человеком. Сравним плоды дикорастущих видов, например мятликов (Poa) или полыней (Artemisia), едва достигающие 0,5 мм в длину и 0,1—0,2 мг по весу, с плодами тропической лианы (Etitada pursaetha), которые имеют 15 см толщины и до 1,5 м длины, или с плодами сейшельской пальмы (Lodoicea sechellarum) весом в 16—20 кг.

Весьма различна окраска плодов. Она бывает снежнобелой, интенсивно черной и различных оттенков красного, оранжевого, коричневого, синего, с переходами одного цвета в другой. По консистенции встречаются плоды сочные с нежной душистой мякотью и плоды каменистотвердые. Исключительно разнообразна форма плодов: от геометрически правильного шара до причудливо извитых шнуровидных образований. Поверхность плодов то полированно-гладкая, то испещрена различными бородавками, выростами, крючками или несет всевозможные придатки: от тончайших волосков, легких и нежных, ломающихся от прикосновения пальцев, до крепких острых шипов, пронзающих шины автомобилей и копыта животных.

Почти такое же разнообразие наблюдается в строении семян.

В целом ряде случаев мы еще не знаем приспособительного значения тех или иных особенностей в строении семян и плодов, но можно утверждать, что большинство этих морфологических структур связано со способами диссеминации. Следовательно, рассеивание плодов и семян представляет очень важную сторону в жизни растений. Каково же биологическое значение этого явления?

Некоторые авторы считают, что одной из существенных сторон рассеивания плодов и семян является предотвращение массового размножения вредителей и паразитов. Ho наиболее распространено мнение, что рассеивание семян необходимо для удаления растений друг от друга во избежание конкуренции. Легко видеть, что этот последний взгляд вытекает из признания дарвиновской идеи перенаселенности и внутривидовой конкуренции как основного фактора видообразования. He вдаваясь в дискуссию этого сложного вопроса, отметим, однако, что такое толкование рассеивания плодов и семян совершенно необязательно и слишком односторонне. Замечательно, что сам Дарвин, касаясь вопросов распространения плодов и семян и расселения растений, вовсе не связывает эти явления с внутривидовой конкуренцией, а дает им совершенно иную трактовку.

Дарвин неоднократно подчеркивает, что «незначительные изменения в условиях жизни способствуют увеличению сил и плодородию всех органических существ». Подводя итоги своим исследованиям в области опыления растений, Дарвин цитирует Генсло и соглашается с ним в том, что если самоопыляющиеся растения могут переселяться и таким образом получать новые свойства oт новой окружающей среды, то в этом случае они могут стать настолько жизнеспособными, что в состоянии даже вытеснить аборигенов из той страны, в которую вторглись. Дариин высказывает замечательную мысль о том, что рассеивание семян приводит к совместному произрастанию особей данного вида, материнские растения которых жили в различных местообитаниях, что делает особенно эффективным перекрестное опыление этих особей. С присущей ему осторожностью Дарвин пишет: «Я могу добавить, что представляется вероятным, что семена приобрели свои бесчисленные любопытные приспособления к широкому распространению не только для того, чтобы сеянцы получили возможность находить таким образом новые подходящие местообитания, но и для того, чтобы особи, которые долгое время подвергались действию одних и тех же условий, могли иногда скрещиваться со свежей линией».

Te положения Дарвина, которые были здесь изложены, нашли свое подтверждение в трудах И. В. Мичурина и его последователей. Таким образом, можно считать, что всякое изменение среды, освоенное организмом, расширяет приспособительные возможности вида. Следовательно, мы можем теперь вскрыть подлинный биологический смысл рассеивания плодов и семян.

Рассеивание семян является основным средством расселения прикрепленных семенных растений. Вегетативное размножение свойственно, как известно, не всем многолетним растениям и вовсе отсутствует у однолетних. Кроме того, при вегетативном размножении расселение идет крайне медленно и в большинстве случаев на ничтожно малые расстояния. Через рассеивание семян осуществляется основная функция видовой жизни семенных растений — их расселение.

Легко видеть, что расселение организмов является необходимой стороной процесса размножения. Без расселения, т. е. роста ареала вида, по существу невозможно и увеличение числа особей, иными словами, невозможно процветание вида. Ho расширение ареала вида не следует рассматривать как простое увеличение площади его обитания, точно так же, как и увеличение числа особей представляет собой не только количественное, но и качественное обогащение вида. Рассеивание семян хотя бы на незначительные расстояния приводит к тому, что молодые сеянцы развиваются в условиях, несколько различных и отличающихся от условий жизни материнских растений. Приспособление к новым условиям, освоение их в процессе развития способствует образованию новых разновидностей.

Эта качественная сторона процесса расселения вида особенно ярко проявляется у высших растений, так как благодаря неподвижности особей расселение осуществляется у них из поколения в поколение, причем воздействию новых условий подвергаются пластичные молодые сеянцы. Как указывал Ч. Дарвин, рассеивание семян, обеспечивающее перемещение особей, делает наиболее эффективным перекрестное опыление, так что обогащение наследственной природы вида при расселении осуществляется не только путем воздействия новых условий среды на организм, но и через посредство оплодотворения.

He следует забывать и того обстоятельства, что рассеивание плодов и семян является для растений единственным средством уйти от неблагоприятных условий, которые в отдельных случаях могли бы привести к гибели вида. Итак, рассеивание семян, как средство расселения и вообще перемещения растений, играет исключительно важную роль в жизни вида, обеспечивая его сохранение, процветание и развитие.

Ho значение рассеивания зачатков выходит за пределы видовой жизни. При заносе семян в местообитания с условиями, не свойственными данному виду, могут возникнуть не только новые разновидности, но и новые виды. Наконец, без рассеивания семян было бы невозможно формирование растительных группировок и их миграция, т. е. оказалось бы невозможным развитие растительного покрова земного шара. Анализ биологического значения рассеивания семян обнаруживает, таким образом, непосредственную связь этого процесса с видо- и формообразованием у растений, с расселением их на земном шаре и с формированием растительных сообществ.

Коснемся коротко тех причин, в силу которых возникло все многообразие приспособлений к разносу плодов и семян.

Расселение бессемянных наземных растений (включая грибы) осуществляется с помощью одноклеточных спор. Естественно, что споры в силу своих ничтожных размеров и веса легко рассеиваются токами воздуха не только горизонтальными, но и вертикальными. У семенных растений споры утратили функцию расселения вида, которая перешла к семенам. Ho семя, заключающее в себе многоклеточный зародыш, значительный запас питательных веществ и довольно плотную оболочку, как правило, обладает по сравнению со спорой большим весом. Поэтому для рассеивания семян неизбежно должны были возникнуть новые, более сложные приспособления.

Уже у голосемянных имеются семена с сочными ярко окрашенными и сухими крылатыми придатками и семена с плотной оболочкой, напоминающие орехи.

Следующий этап эволюции — покрытосемянность — неизбежно сопровождался дальнейшим усложнением приспособлений к рассеиванию зачатков. У многосемянных плодов происходит освобождение находящихся в них семян, а семена в свою очередь обладают средствами к распространению. У односемянных нераскрывающихся плодов функцию расселения принимает на себя плод, в связи с чем у таких плодов также имеются соответствующие приспособления. В силу высоты организации покрытосемянных и необычайно широких возможностей их приспособительной эволюции только в этой группе растений и могло возникнуть свойственное ей многообразие зачатков. С другой стороны, те различные приспособления к расселению, которыми обладают покрытосемянные, послужили одним из факторов, обеспечивших этой группе растений победоносное завоевание суши.

Подведем краткий итог. Наземные растения, живя в постоянно изменяющейся среде, сами остаются неподвижными. Отсюда возникает потребность в подвижных зачатках, посредством которых растения могли бы расселяться и перемещаться в иные условия обитания. Такими подвижными зачатками на различных этапах эволюции наземных растений служили споры, семена и, наконец, плоды, «которые являются венцом приспособительной эволюции покрытосемянных».

Рассеивание плодов и семян является основным средством расселения растений, благодаря которому достигается: 1) расширение ареала вида, что необходимо три увеличении числа особей; 2) обогащение наследственной основы вида; 3) более высокий эффект перекрестного опыления; 4) уход от неблагоприятных условий существования (в том числе и от очагов поражения болезнями или вредителями).

Таково значение рассеивания зачатков в жизни вида. Вместе с тем, через расселение растений осуществляется формирование фитоценозов и их миграция. А в случае попадания зачатков в резко отличные условия местообитания могут возникнуть и новые виды.

В группе цветковых растений, обладающих наибольшей пластичностью и многообразием морфологических структур, наиболее многообразны и способы рассеивания зачатков, что наряду с другими факторами обеспечило господство цветковых в растительном покрове земли.

Источник