- Кактусы, способы размножения: семенами, черенками, листьями, побегами

- Размножение кактусов из семян

- Вегетативный способ размножения кактусов

- Укоренение черенков у кактусов

- Размножаем кактус в домашних условиях

- Особенности семенного размножения кактусов

- Способы вегетативного разведения кактусов

- Плоды, семена кактусов

- Размножение кактусов

Кактусы, способы размножения: семенами, черенками, листьями, побегами

Размножение кактусов из семян

При размножении кактусов семенами не всегда передаются сортовые и другие признаки, однако это дает возможность получать новые сорта, а высевать их лучше всего в марте-апреле. При более раннем посеве сеянцам недостаточно света и они сильно вытягиваются, при более позднем (в июне — июле) -не успевают окрепнуть к первой зимовке.

В приготовленную емкость засыпают дренаж высотой 1 -2 см из камешков или керамзита, затем наполняют ее специально приготовленной почвенной смесью, состоящей из 2 частей лиственного перегноя, 1 части дерновой земли, 1 части не очень крупного песка, с добавлением толченого древесного угля.

Семена размещают на равном расстоянии друг от друга, мелкие оставляют незасыпанными, более крупные засыпают слоем мелко просеянной земли (толщина этого слоя равна или несколько больше толщины семян). Затем землю выравнивают гладкой дощечкой и увлажняют из пульверизатора. Емкость накрывают стеклом и ставят на освещенный солнцем подоконник.

При благоприятных условиях всходы появляются на 8-14-й день, но не всегда бывают дружными: часто семена всходят через 20-30 дней, а некоторых опунций — через два месяца и позже. После появления сеянцев стеклянное укрытие снимают, и нежные растеньица приучают к более яркому свету.

Температуру после прорастания семян снижают на 2-5°С, чтобы не допустить вытягивания всходов. Сначала у молодых сеянцев развиваются две семядоли, а затем между ними появляются характерные для каждого вида головки с опушением в виде тонких нежных волосков.

Рассаживают мелкие сеянцы с помощью пикировочного колышка на расстоянии не менее 1 см. В течение первого лета пикировку полезно повторить — это способствует лучшему развитию корневой системы и более энергичному росту сеянцев. Поверхность земли в семенных плошках часто затвердевает или зарастает слоем зеленого мха. В таком случае растения следует пересадить в свежую землю того же состава, что и при посеве.

Летом сеянцы полезно выставлять на открытый воздух, но при этом оберегать от солнечных ожогов: в знойный день их обязательно затеняют марлей в один слой. Полив требуется обильный. С наступлением осени постепенно полив сокращают, верхний слой почвы регулярно рыхлят.

Если на поверхности появляются водоросли или плесневые грибы, пораженные места засыпают золой. На следующий год более рослые экземпляры пересаживают в маленькие горшочки (7×7 см).

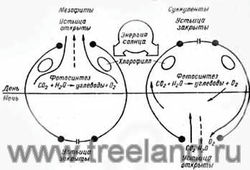

Вегетативный способ размножения кактусов

Большинство маммиллярии, цереусов, эхинопсисов, эхинокактусов, клейстокактусов при выращивании в комнатных условиях никогда не образуют «деток». В таких случаях столбовидные кактусы разрезают на части определенного размера. У шарообразных на черенки срезают верхнюю часть или половину стебля. После такой операции в верхней части стебля из ареол (видоизмененных пазушных или верхушечных почек) вырастают побеги, которые через 6-10 месяцев высаживают в нужный субстрат для укоренения.

При отмирании корневой системы или загнивании нижней части стебля верхнюю часть кактуса срезают. Будучи укорененной в качестве черенка, она заменяет маточное растение.

У листовидных кактусов на черенки берут небольшие целые ветви, отдельные черенки или даже их половинки. При заготовке черенков следует придерживаться такого правила: кактус разрезать в более узких местах стебля (эпифиллюм) или в местах сочленения (опунции, зигокактусы, рипсалисы, шлюмбергеры) острым чистым ножом или бритвой, не сжимая живых тканей и не допуская их разрыва.

Срезы необходимо присыпать толченым углем, дать подсохнуть до образования твердой стекловидной пленки. Крупные черенки могут лежать даже 1-2 месяца без вреда для их жизни.

Для укоренения большое значение имеет субстрат. Черенки кактусов, как показала практика, лучше всего укореняются в промытом некрупном речном песке. В комнатных условиях растения укореняют в небольших горшках или ящичках, куда на дно укладывают дренажный слой высотой 1,5-2 см, затем насыпают дерновую и листовую землю (поровну), смешав ее с небольшим количеством хорошо промытого песка. Высота питательного слоя должна быть 4-5 см.

Черенки высаживают на глубину 0,5-1 см. Для устойчивости их привязывают к плоскому колышку. Горшок ставят на хорошо прогреваемое солнцем место, но притеняют от прямых солнечных лучей. При продолжительной жаркой погоде черенки нужно опрыскивать кипяченой водой.

Лучшее время для черенкования кактусов — март-апрель и до середины августа. Черенки, взятые в октябре-ноябре, требуют долгого подсушивания и укореняются медленно. В апреле-марте при температуре 22-25°С укоренение наступает через 15-20 дней.

Укоренение кактусов зависит от правильного выполнения следующих требований:

— срез должен просохнуть до твердой стекловидной корки;

— черенок не следует высаживать глубже 1 см;

— нельзя создавать в горшке чрезмерной сырости;

— необходимо поддерживать определенный температурный и световой режим.

При соблюдении этих правил успех будет обеспечен.

Укоренение черенков у кактусов

2. Укоренение черенка: срезать ровным срезом; поверхность среза черенка конусообразно заострить, подсушить в вертикальном положении примерно в течение месяца.

3. Укоренение филлокактусов: срезать членик у основания в самой узкой части стебля. Поскольку в этом месте корни образуются плохо, членик стебля еще раз обрезают в широкой его части и подсушивают черенок в вертикальном положении в течение двух недель.

Источник

Размножаем кактус в домашних условиях

Итак, размножить кактус можно двумя путями:

Особенности семенного размножения кактусов

Высевать семена кактусов можно в течении всей весны, а некоторые их разновидности – даже в августе (в частности, южноамериканские). Для этого в неглубокую плошку с дренажными отверстиями насыпать питательный субстрат, состоящий из равноценной смеси:

- листовой земли;

- дерновой земли;

- песка крупной фракции.

Кроме того, в субстрат необходимо добавить немного древесного угля (не больше 0,5 части), предварительно измельченного.

Семена перед посевом надо подготовить: замочить на ночь в теплой воде, а затем на 10 минут в растворе марганцовки. После дезинфекции просушить.

При помощи палочки сделать неглубокие бороздки и выложить в них семечки, делая отступ в 1 см между ними. Вместо поверхностного полива плошку следует поставить в тазик с водой. Когда земля напитает влагу, накрыть емкость пленкой или стеклом и поставить на светлый подоконник, где тепло. В дальнейшем поливы проводить путем опрыскивания. После появления всходов тепличку можно открыть, а когда на них появятся первые колючки – пикировать кактусы в отдельные горшочки.

Не все виды кактусов образуют семена, поэтому для большинства из них все же применяется вегетативное размножение.

Способы вегетативного разведения кактусов

Такой метод чаще используется цветоводами. Он заключается в укоренении:

- Деток. Так называют отростки – полноценные молоденькие растения, которые образуются на взрослом цветке некоторых видов кактуса. Они почти всегда имеют собственную корневую систему, поэтому хорошо и быстро укореняются. У большинства видов детки осыпаются сами, но есть и такие кактусы, где их приходится отрывать.

- Черенков. Используется для размножения столбовидных кактусов и видов растения с длинными несегментированными побегами. В первом случае следует отрезать черенок длиной до 15 см и «застругать» его нижнюю часть, чтобы корешки выросли из центра. Большинство сортов нуждаются в подсушивания черенков, но некоторые кактусы можно укоренять сразу (рипсалисы, эпифиллюмы). Листовидные кактусы размножаются с помощью кусочков листьев.

Наиболее жизнеспособными являются детки и черенки, взятые с верхней части кактуса, а приступать к такому способу размножения цветка лучше перед вегетационным периодом либо после его окончания.

Кроме перечисленных способов, существует еще один очень интересный метод размножения кактусов — прививка двух разных растений. Чаще всего его используют для тех видов, которые сложно растут самостоятельно либо в целях эксперимента для получения оригинального экземпляра. Также такой способ вполне приемлем, если нужно срочно спасти цветок, потерявший корни. В качестве подвоя необходимо выбирать сорта с быстрым ростом и отсутствием деток.

Источник

Плоды, семена кактусов

Плоды кактусов ягодообразные, у многих видов съедобные, размером от 2—3 мм до 10 см. Согласно Ф. Буксбауму, их можно классифицировать на сочные, полусочные и сухие. Благодаря сочным семяножкам семена прилипают к телу насекомых, птиц, животных. У нотокактуса Отта и астрофитума звездчатого семяножки содержат жиры, охотно поедаемые муравьями, которые и являются разносчиками семян. У кактусов, имеющих сухие плоды, выработались другие приспособления для распространения семян: многочисленные щетинки, волоски, колючки, с помощью которых плоды легко прикрепляются к телу животного. Кроме того, сухие плоды могут распадаться на части (Pachycereus pecten-aboriginum, Frailea pumila).

Интересное явление (пролиферация) встречается у некоторых видов переский и опунций . Суть его заключается в том, что находящиеся на цветочной трубке ареолы образуют цветки и плоды, которые служат только для вегетативного размножения, подобно черенкам: опадая, плоды укореняются и дают новые побеги. Наиболее ярко это явление выступает у цилиндропунции пролиферирующей (Cylindropuntia prolifera) и ц. сверкающей (С. fulgida).

Семена большинства кактусов с тонкой хрупкой оболочкой, гладкие или шероховатые с мельчайшими бугорками. Отличаются от всех прочих кактусов семена опунциевых — плоские, с твердой кровельковой оболочкой. В одном плоде может быть от 1—3 (пелецифора) до 1500 (триксантоцереус) семян. Самые мелкие семена у пародий, блоссфельдий, стромбокактуса, самые крупные — у переский и опунций.

Семена кактусов прорастают, как правило, на 2— 10-й день. У эпифитных кактусов семена прорастают в плоде. Семена кактусов сохраняют всхожесть до года и более. По некоторым данным, семена цереуса и мамиллярии прорастают через 7—9 лет, а для роузокактуса растрескавшегося (R. fissuratus) известен случай, когда семена проросли через 30 лет!

Характеризуя семейство Кактусовых, необходимо отметить еще одну биологическую особенность — крайне медленный рост. На родине высота 20—30-летней карнегии гигантской не более метра, т. е. в среднем за год прирост составляет 2—3 см. У шаровидных форм кактусов медленный рост в длину отчасти компенсируется ростом в толщину. Например, эхинокактус огромный в 500-летнем возрасте достигает на родине высоты до 1,5 м при диаметре 1,25 м. Медленный рост кактусов сохраняется и в оранжерейных условиях. Например, 70-летний эхинокактус Грузона имеет высоту 40 см при диаметре 20 см. Средний прирост за год составляет 5 мм!

Плоды кактуса развиваются из завязи цветка и окружающих ее мясистых тканей. Плоды кактусов содержат большое количество семян. Семена многих видов кактусов, для того чтобы они смогли прорасти, нуждаются в строго определенном режиме влажности. У некоторых видов плод падает на землю и дает побег от проростков, вырастающих из коры плода.

Источник

Размножение кактусов

Размножать кактусы возможно как вегетативным способом, т. е. черенкованием, так и посевом семян. Некоторые рассматривают как особый способ размножения также и прививку, но она в основном преследует другие цели и, кроме того, является лишь разновидностью вегетативного способа размножения.

Рассмотрим сначала размножение кактусов черенками, как наиболее простой и легкий способ.

Размножение черенкованием. Очень многие кактусы сами, без всякого искусственного вмешательства, дают богатый материал для резки черенков, поскольку их стебли являются сильно разветвленными. Это относится ко всем эпифитам, ползучим цереусам, опунциям, многим эхикоцереусам и т. д. Многие шарообразные кактусы, в частности ряд видов маммиллярий. эхинопсисов, ребуций, гимнокалициумов в процессе роста постоянно дают много «деток» — боковых побегов, которые иногда очень слабо прикреплены к маточному растению и часто дают корни, еще не отделившись от последнего. Такие виды также очень легко и в большом числе экземпляров могут быть размножены черенкованием. Сложнее обстоит дело в отношении большинства видов эхинокактусов, цереусов, пилоцереусов, а также многих маммиллярий, которые в культуре при нормальных условиях почти никогда не дают боковых побегов, или деток. К их числу как раз относится очень много наиболее редких и интересных видов. Здесь получение черенков возможно лишь с помощью искусственного «хирургического» вмешательства. Сущность и техника этой операции очень просты и сводятся лишь к отрезанию с помощью тонкого острого ножа верхней части (половины) шарообразного кактуса или более или менее значительной верхней части стебля столбообразного; эти отрезанные верхние части, будучи укоренены в качестве черенков, заменяют маточное растение, а оставшаяся нижняя часть последнего обычно через короткое время начинает давать большое количество боковых побегов. Когда последние достигнут достаточных размеров (что при весенней резке обычно происходит в течение того же лета), они могут быть использованы как черенки для дальнейшего укоренения (или для прививки, — об этом дальше).

Иногда для получения боковых побегов прибегают просто к разрушению (с помощью иглы или ланцета) верхушечной точки роста; это приводит к тем же результатам, что и срезывание верхней части стебля, но является менее целесообразным, так как вместо здорового черенкового экземпляра здесь получается остановившийся в нормальном росте «производитель». Отрезание верхней части стебля у неветвящихся кактусов применяется иногда также при отмирании корневой системы или при загнивании нижней части стебля.

Срезанные черенки никогда нельзя сажать сразу же; они должны не менее 2—4 дней основательно обсохнуть, чтобы срез покрылся тонкой, сухой на ощупь пленкой. При этом срез необходимо тщательно оберегать от соприкосновения с водой и от загрязнения.

Обсохнувшие черенки сажаются в чистый песок или еще лучше — толченый древесный уголь, в котором укоренение наступает обычно быстрее. При этом достаточно положить их срезом на уголь; слегка (на 1—2 см) погрузить в таковой следует лишь высокие и тонкие черенки, а также черенки опунций, которые дают корни из боковых глазков (ареол). Для более быстрого укоренения очень важно содержать черенки по возможности теплее и под стеклом. Поливать их до тех пор, пока не появятся корни, не следует, но можно слегка опрыскивать.

При благоприятных условиях черенки большинства кактусов укореняются очень быстро — через 6—10 дней, но иногда это продолжается много дольше, и бывают случаи, что крупные старые черенки лежат без укоренения свыше года.

Резать черенки следует лишь весной или в начале лета. В случае необходимости (например, при загнивании) это можно делать и зимой, но в этом случае до весны черенки часто не дают корней и нередко погибают.

Укоренившиеся черенки сажаются в обычную землю, однако с несколько большей примесью (особенно в верхнем слое) угля или песка; первоначально их следует поливать более умеренно, чем взрослые экземпляры. Черенки эпифитных кактусов можно укоренять в слегка влажном песке или сильно песчаной земле; их особенно важно держать под стеклом по возможности во влажном воздухе.

Все укореняющиеся черенки, а также молодые черенковые экземпляры следует защищать от действия слишком жаркого солнца.

Укажем еще, что столбообразные и ползучие формы кактусов можно резать на ряд черенков, каждый из которых, кроме головного, будучи лишен растущей верхушки стебля, после укоренения дает боковые побеги.

Размножение посевом семян. Если черенкование является наиболее легким и простым способом размножения, то посев семян бесспорно является значительно более интересным и в конечном счете дает гораздо более богатые результаты.

Многие любители относятся к размножению семенами скептически, главным образом вследствие, якобы, очень длинного срока, необходимого для получения из семян сколько-нибудь крупного экземпляра. Однако это мнение совершенно ошибочно. Громадное большинство кактусов, при благоприятных условиях и хорошем уходе, через два, много через три года дают уже вполне хорошие горшечные экземпляры. Особенно быстро вырастают сеянцы опунций, цереусов, а также многих, эхинокактусов и маммиллярий. Если при этом есть возможность использовать парник или прибегнуть к прививке сеянцев, то к концу следующего после посева лета от большинства кактусов можно иметь вполне «взрослые» для комнатной коллекции экземпляры, а некоторые виды на третий год (на юге даже на второй) становятся способными к цветению.

При этом нужно еще иметь в виду, что многие кактусы дают из семян гораздо более здоровые экземпляры, чем черенковые. Далее, посев семян может дать сразу большое количество экземпляров, кроме того, получение черенков со стороны часто бывает очень затруднительно, в особенности в отношении редких видов, не дающих нормально боковых побегов. Получение со стороны семян может сразу обогатить любителя большим количеством новых для него видов, тогда как для черенкования приходится использовать уже имеющиеся в данной коллекции виды или получать спорадически единичные экземпляры. Следует также отметить, что разведение кактусов из семян само по себе является крайне интересным и дает весьма богатый материал для различных наблюдений.

При всех своих преимуществах этот способ размножения является, конечно, более сложным и требует гораздо больше внимания, времени и труда. Лишь при большой тщательности и аккуратности в уходе за посевом и молодыми сеянцами он может привести к благоприятным результатам.

Основными условиями для успешного прорастания семян и развития сеянцев являются следующие:

- достаточно высокая температура (20—25° Р, но во всяком случае не ниже 15—16°);

- достаточная и, главное, непрерывная влажность почвы (недопустимость пересушки);

- достаточное количество света и, в частности, солнца (с момента прорастания);

- регулярное проветривание, но соединенное с влажностью воздуха;

- отсутствие моха, водорослей, плесневых грибов, сорняков и т. д., развитие которых губительно отражается на молодых сеянцах.

Вся техника выращивания кактусов из семян должна быть направлена на выполнение этих условий.

Лучшим Бременем для посева является ранняя весна — февраль и март. Более ранний посев возможен только в южных широтах; на севере же взошедшие ранее февраля сеянцы получают слишком мало света и сильно вытягиваются. Позднее чем в начале мая сеять также не рационально, ибо в этом случае сеянцы не успеют достаточно окрепнуть к первой зимовке, представляющей для очень маленьких сеянцев большую опасность. На юге, при короткой и светлой зиме, можно сеять также и осенью.

Для посева лучше всего использовать низкие глиняные плошки или, в крайнем случае, деревянные ящики. Поверх хорошего слоя дренажа насыпается слой земли в 2—3 пальца толщины. Наилучшей землей для посева является листовая, смешанная пополам с не очень крупнозернистым песком и большой примесью (20—30%) толченого древесного угля. Земля для посева, особенно самый верхний ее слой, обязательно должна быть очень мелко просеяна. Насыпанную в плошки землю слегка прижимают и тщательно выравнивают.

Семена высыпаются или поштучно выкладываются (с помощью тонкого мягкого пинцета) на поверхность земли и затем слегка присыпаются очень мелким песком или лучше смесью песка, угля и листовой земли. При этом покрывающий семена слой земли не должен превышать толщины самих семян; слишком глубокий посев может за труд нить и даже сделать невозможным прорастание. Сеять можно довольно густо, однако лучше соблюдать расстояние между отдельными семенами не менее 2—3 мм. Посеянные семена должны быть хорошо, но очень осторожно увлажнены (лучше всего с помощью мелкого пульверизатора) и поставлены в теплое место. С момента посева необходимо очень тщательно следить за тем, чтобы земля в плошках, и в частности верхний ее слой, содержащий семена, были постоянно влажными. Иногда лаже однократная пересушка может погубить весь посев, особенно если семена успели уже набухнуть, что в большинстве случаев происходит довольно быстро.

Для того чтобы предохранить посев от пересушки, очень важно держать его под стеклом, в специальной тепличке, или просто покрывая плошки стеклянной пластинкой или колпаком.

Посев необходимо осматривать не менее 2—3 раз в сутки, и как только поверхность земли начнет слегка подсыхать, обязательно сразу же хорошенько увлажнять ее.

Чрезмерного увлажнения следует, однако, избегать; если земля будет слишком сильно пропитана водой, то это затруднит доступ воздуха к семенам и может повлечь их гибель. Чтобы обеспечить для посева достаточное количество тепла, в комнатных условиях, особенно на севере и при раннем посеве, приходится прибегать к искусственному подогреванию. Оно может быть осуществлено самыми разнообразными способами. Проще всего использовать для этого горячую воду. Последняя наливается хотя бы в глиняный горшок, накрываемый тонкой деревянной крышкой, на которую ставится плошка с посевом, закрытая стеклянным колпаком. Снаружи горшок обматывается газетной бумагой, шерстяными тряпками, одеялом и т. п. В таком «аппарате» тепло сохраняется довольно долго, и при смене горячей воды раза три в сутки температура будет достаточно равномерной.

Более совершенным способом является подогревание с помощью керосиновой, спиртовой или электрической лампочки. Для этого необходимо сконструировать небольшую тепличку с двойным металлическим дном, в которую наливается вода для равномерного распределения тепла по всей поверхности дна.

Очень удобно и просто подогревать с помощью электричества, для чего под стоящую на какой-либо подставке плошку достаточно подвести обычную электрическую лампочку в 15—25 ватт. Во избежание лишней траты энергии, а также в целях сохранения тепла и более влажного воздуха, как лампочку, так и плошку следует поместить в какой-либо застекленный ящик или тепличку. Единственным недостатком подогревания с помощью электричества является его сравнительная дороговизна, а также возможные случаи неожиданного прекращения тока, что может повести к охлаждению посева, представляющему значительную опасность для прорастающих семян.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что равномерная, достаточно высокая температура и постоянная влажность являются основными условиями успешного прорастания семян и нормального развития молодых сеянцев. Поэтому именно тщательное наблюдение за поливкой и уровнем температуры является крайне важным.

Скорость прорастания семян кактусов, вообще говоря, является весьма различной. Очень многие виды прорастают уже на 2-й или 3-й день после посева, а некоторые лежат значительно дольше, иногда более месяца. Но при благоприятных внешних условиях и хорошем качестве семян основная масса сеянцев показывается между 3-м и 8-м днями после посева. Через 3—4 недели у большинства сеянцев начинают показываться молодые колючки (в виде маленьких волосков). Начиная с этого момента можно приступить к пикировке (пересадке) сеянцев, для чего используются такие же плошки и тот же состав земли (или с небольшой примесью мелко просеянной дерновой земли), как и при посеве. Сеянцы осторожно вынимаются из земли с помощью острой деревянной пилочки или пинцета (причем не следует нарушать маленького кома земли, приставшего к корешкам) и сажаются в соответствующие углубления в новой плошке на расстоянии 1—1,5 см друг от друга. Сильно прижимать землю при этом не следует, а нужно лишь слегка ее уплотнить (обратной стороной карандаша или специально приготовленной притупленной палочкой).

После пикировки следует на время слегка уменьшить влажность почвы, отнюдь не допуская сильной ее пересушки.

Весьма полезно в течение первого лета повторить пикировку еще один-два раза, ибо таковая обычно вызывает более энергичный рост сеянцев. Однако позднее чем в начале или середине августа пикировать более не следует. Начиная с середины июня можно поставить плошки с сеянцами в теплый парник, однако при этом необходимо особенно тщательно следить за поливкой, а также оберегать сеянцы от сорняков, мокриц и улиток.

Молодые сеянцы следует особенно тщательно оберегать от солнечных ожогов; в течение всего дня (конечно, при солнечной погоде) их следует притенять белой материей или забеленным известью стеклом. Чем старше сеянцы, тем больше необходимо давать им свежего воздуха, заботясь о регулярном проветривании того помещения, в котором они находятся. Однако в течение всего первого лета, а также первой зимовки очень важно держать их под стеклом. Иногда на поверхности земли в плошках с посевом появляются мох, водоросли и плесневые грибы. Последние особенно опасны, и с ними необходимо вести усиленную борьбу, которая заключается в посыпании пораженных участков углем или сажей, смачивании поверхности земли крепким спиртом или раствором марганцевокислого калия (интенсивно розового цвета). При сильном развитии грибков или водорослей лучше всего перепикировать весь посев в свежую землю.

Подогревание сеянцев при теплой погоде можно прекратить с середины или конца июня, но можно продолжать его и до конца июля. Начиная с августа необходимо постепенно приучать сеянцы к более низкой температуре и менее влажной почве, что способствует их закаливанию и обеспечивает более успешную зимовку.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник