Собираем лесной орех лещины

Лещина или орешник — это кустарник, который примечателен своими вкусными плодами — орехами.

Внешний вид и распространение

Молодая серая ольха и вяз своим внешним видом и формой листьев схожи с этим кустарником, поэтому эти виды иногда путают.

Растет она в смешанных и широколиственных лесах, чаще всего ее можно встретить в дубравах. В лесу она встречается как зарослями, так и одиночными кустами. В густых массивах кустарник слабый и низкорослый, на хорошо освещенных участках вырастает в высоту до 5-6 м.

На Кавказе известна древовидная лещина, которая вырастает до 7-8 м.

На Дальнем Востоке растет Л. манчжурская.

Цвести кустарник начинает ранней весной, когда в лесу еще местами лежит снег. В это время появляются женские соцветия, они практически незаметны. Представляют собой обыкновенные с виду почки, из которых торчат малиновые усики, их предназначение улавливать пыльцу.

Мужские соцветия развиваются задолго до прихода весны. Они появляются на кустарнике еще в середине лета, в это время они по размеру небольшие, зеленого цвета. Ближе к зиме сережки подрастают и темнеют. В таком виде они остаются до весны.

С приходом тепла, чуть позже, чем появляются женские соцветия, сережки коричневого цвета начинают удлиняться и приобретают желтый цвет.

После опыления в женских соцветиях начинают развиваться плоды. Первое время их не видно, т.к. из почки сначала вырастает обычный побег с листьями, а лишь затем на нем уже и формируются орехи. Обнаружить их можно будет только уже в середине лета.

Орешки

Орехи все лето остаются зелеными, лишь с приходом осени они начинают созревать — темнеть, становятся светло-коричневыми.

Плод лещины — это орех, заключающий только одно семя. Они не большие, разнообразны по форме, но большей частью округлые. Скорлупа у зрелых плодов имеет бурую окраску.

При раскалывании ядро ореха занимает всю скорлупу, если его потрясти, то он легко выпадает из оболочки.

Распространение орешника в лесу происходит за счет белок.

В семени ореха хорошо развиты семядоли, которые содержат большой запас питательных веществ для молодого растения. Во время прорастания семядоли остаются в земле, на поверхности появляется только молодой побег.

Заготовка и хранение

Сбор орехов проводят осенью, незрелые плоды гораздо хуже по качеству и вкусу, хранятся плохо, поэтому рано обрывать их не стоит.

После сбора их складывают в кучи, где они греются и дозревают. Температура не должна при этом превышать 50 гр.С.

По техническим условиям лесной орех подразделяют на три сорта:

Высший сорт — цельные развившиеся плоды одного ботанического сорта, освобожденные от наружной оболочки, однообразные по цвету скорлупы и форме. Ядро ореха плотное, твердое, на изломе белого цвета с желтоватым оттенком.

Допускается наличие недоразвитых плодов не более 3%.

Первый сорт — допускается наличие разных ботанических сортов, плоды должны быть сходны по размерам и форме. Прогорклые плоды не должны составлять более 5%.

Второй сорт — плоды различных сортов, размеров и форм. Прогорклые орехи — не более 15%, посторонние примеси — не более 0.5%.

Упаковывать орехи необходимо в бумажные мешки по 30 кг или тканевые по 50 кг.

Плоды орешника, как и кедровой сосны, являются ценным пищевым продуктом. Их ядра содержат много крахмала, растительного жира (до 60%). Богаты они и витаминами А и В.

Еще из орехов получают качественное не высыхающее масло, из которого в дальнейшем готовят краски.

Источник

Семенное размножение Corylus L.

Семенное размножение древесных и кустарниковых растений, в частности видов Corylus L. (фундука), освещены в работах многих отечественных и зарубежных ученых. Среди них отметим труда И.С. Косенко (1991-2005), Ф.А. Павленко (1949-1975), Г.Г. Тулупия (1960-1964).

У древесных растений дендрофлоры Украины при их естественном возобновлении семенами условно можно выделить два способа диссеминации (типы распространения) плодов и семян:

- автохорный (без помощи других агентов), который включает основной — барохорный способ распространения, то есть опадание плодов и семян под влиянием силы тяжести;

- алохорный (распространение с помощью различных живых и неживых агентов), в том числе анемохорный (с помощью ветра), зоохорный (с помощью любых животных и человека) и гидрохорный (с помощью воды).

Среди лесных растений автохория свойственна 30% видов, из которых около 20% — барохорны. Виды Corylus L. сочетают элементы обоих способов диссеминации: баро- и зоохория, то есть являются барохорно-зоохорными растениями.

С точки зрения эволюционной целесообразности автобарохорный способ распространения плодов и тяжелых семян вследствие свободного падения под действием силы тяжести в стратегии размножения вида является главным, ведь именно он способствует образованию популяции вида от закрепления всходов вблизи материнских особей.

Всходы и подрост видов Corylus L., в частности C. avellana L., С. maxima Mill., C. columa L., преимущественно размещаются под кронами, обычно не далее 5 м от края проекции кроны, то есть вблизи от места падения орехов. Животные и птицы мало влияют на разнесения орехов лещины, потому что поедая ядра они уничтожают основную часть семян. Однако орнитохория может увеличивать дальность расселения видов Corylus L. как видов с тяжелыми семенами на расстояние, не превышающее расстояние наибольшей вероятности их опыления. Так, C. avellana L., способом распространения которого является зоохорный, имеет дальность диссеминации 50-100 м.

В начальном 10-летнем возрасте плодоношения она в основном расселяется со скоростью 50-100 м в год.

Изложенные положения о диссеминации видов Corylus L. следует учитывать при планировании мер по их охране в природе.

В Украине некоторые виды Corylus L. возобновляются самостоятельно. Кроме аборигенной C. avellana L. это такие виды, как С. maxima Mill., C. heterophylla Fisch., C. mandshurica Maxim и C. columa L.

Как уже было отмечено, семенем видов Corylus L. является орех. Орех — сухой нераскрывающийся односемянный плод, у которого твердый одеревеневший оплодень не срастается с оболочкой семени. Основа плода этих видов обернута плиской, образованной из сросшихся видоизмененных прицветников. Семена Corylus L. содержат достаточно большое количество воды, что уменьшает продолжительность его жизнеспособности.

В процессе прорастания семя Corylus L. сначала «проклевывается» — формирует корешок. Затем развивается побег, стержневой корень обрастает боковыми корешками, растет побег с листьями, формируется сеянец. Семядоли на поверхность почвы не выносятся (рис. 1).

Рис. 1. Развитие растения орешника из семени

а) семя, которое только проросли; б) рост побега, вытяжение корня и появление боковых корней; в) рост побега и стержневого корня сеянца

По классификации А.Д. Эварта (цит. по: П. Крамер, Г. Козловский, 1983), семена видов Corylus L. относится к микробиотикам, то есть может сохранять жизнеспособность недолго (в основном не более 2 лет), даже при условии хранения его в герметично закрытой посуде при температуре воздуха не выше + 5 °С.

Исходя из этих семян видов Corylus L. следует высевать или осенью, сразу после сбора (свежесобранные семена), или же весной после стратификации.

Прибегая к семенному размножению, стоит учитывать, что семенное потомство не будет идентичным тем растениям, из которых были собраны семена, а может существенно отличаться от них по хозяйственным характеристиками. Это обусловлено высокой генетической гетерозиготностью растений всех сортов фундука и видов Corylus L., что благодаря самонесовместимости и перекрестному опылению поддерживает полиморфизм семенного потомства.

Однако семенное размножение представителей рода Corylus L. безоговорочно необходимо при интродукции и размножении отдельных видов и выполнении селекционных программ, размножении малопорослевых подвоев для высокопроизводительных сортов нового поколения, а также может быть полезным для производства микотрофных растений с Tuber melanosporum, используемых как микориза при выращивании трюфелей.

Французские ученые предостерегают от осеннего сева семян некоторых сортов, гетерозиготных по генам органического (глубокого) зимнего покоя. У таких сортов, как Шаровидный из Пьемонта, Негрет, Плодородный из Кутарда, Тонда из Гифони и гибридов с рецессивными генами от них, более 1/4 орехов прорастает до начала зимы и повреждается морозами. Спровоцированные всходы погибают или дают слабое потомство. Зато сорта Батлер и Чудо Больвиера, в генотипах которых отсутствуют рецессивные гены немедленного прорастания, лучше всходят при раннеосенних посевах. В климатических условиях Украины в популяциях С. avellana L. и других представителей рода Corylus L., происходящих из регионов с суровыми зимами, очевидно, прошел многовековой естественный отбор на гены глубокого зимнего покоя, в процессе которого рецессивные гены были элиминированы (самоудалились) из местных популяций. Поэтому упомянутое предостережение имеет значение лишь для генотипов, интродуцированных из южных регионов с мягкими зимами.

Итак, в случае необходимости в массовом семенном размножении эффективным способом является раннеосенний сев орехов, неочищенным от плески. Такой способ обеспечивает практически 100%-ную всхожесть, оставаясь при этом наименее трудоемким, а соответственно, и наиболее экономически выгодным.

Источник

Bio-Lessons

Образовательный сайт по биологии

Распространение плодов и семян

Распространение плодов и семян

В течение эволюции у растений выработались различные приспособления к распространению семян и плодов. Одни плоды и семена разносятся ветром, другие переносятся водой, животными или человеком, а также встречаются растения, у которых выработались специальные приспособления к саморазбрасыванию (автохория) семян.

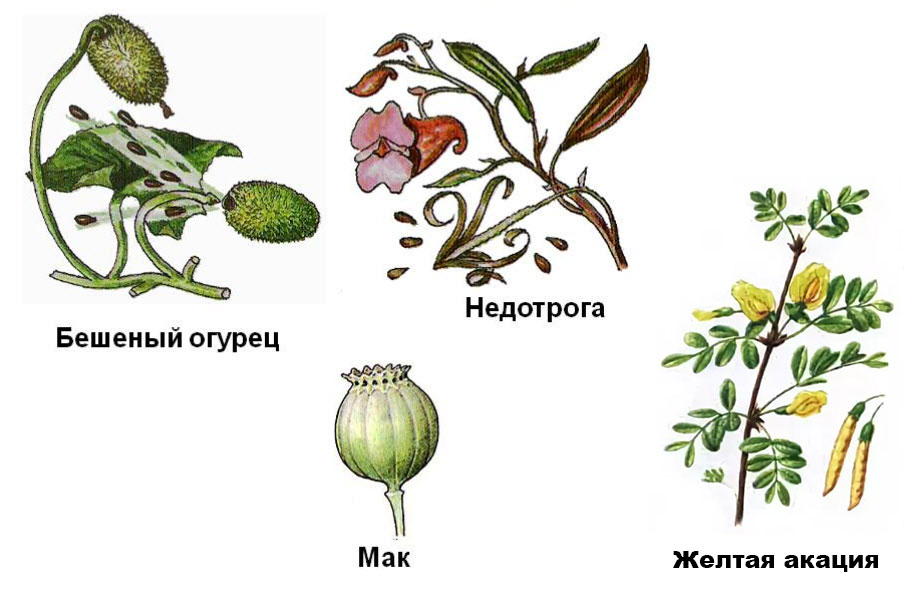

В летние месяцы с восходом солнца в садах и лесах, на полях и лугах созревшие плоды начинают трескаться, разбиваться при падении, распространяя свои семена. Например, если у желтой акации и растения недотроги задеть кончик плода, то створки плода разрываются, затем скручиваются и с силой разбрасывают семена. Таким интересным образом растения сами распространяют свои семена на другие территории (рис.1).

Рис. 1 Саморазбрасывание семян

Многие растения распространяют свои семена и плоды с помощью ветра (анемогеохория). На плодах многих деревьев (береза, клен, ясень, ель, сосна и др.) образуются крылышки (рис. 2). Но не только деревья, а и некоторые травянистые растения (чертополох, ковыль, осот, рогоз и др.) распространяют свои семена так же.

У одуванчиков на плодах образуются пушистые парашютики, которые подхватывает ветер и уносит на другую территорию. Благодаря этим приспособлениям ветер разносит семена и плоды на большие расстояния.

Рис.2 Распространение семян ветром

Распространение плодов и семян с помощью воды (гидрохория). У растений, растущих в водоемах или по их берегам (кувшинки, стрелолисты), плоды и семена обычно распространяются по воде. Они не смачиваются водой и не тонут благодаря имеющимся выростам или воздушным полостям.

У некоторых растений плоды могут плавать несколько недель или даже месяцев (стрелолист, ольха, осока).

Орехи кокосовой пальмы путешествуют на огромные расстояния по соленой морской воде (рис.3).

Рис.3 Распространение кокосовых орехов водой

Распространение плодов и семян животными (зоохория) и человеком (антропохория). Сочными плодами рябины, калины, вишни, малины питаются многие птицы и звери. В их пищеварительных органах мякоть плодов переваривается, а семена, защищенные плотной кожурой, вместе с пометом удаляются наружу и рассеиваются в окружающем пространстве. Некоторые птицы (сойка) и звери (белки, мыши, бурундуки, белки) питаются крупными сухими плодами (орехами и желудями) и запасают их на зиму. Перетаскивая сухие плоды в кладовые, животные часто теряют их по дороге и нередко потом не находят свои запасы.

Рис.4 Распространение семян животными (зоохория): 1-кедровка, 2-сойка, 3-бурундук, 4-белка

У некоторых растений плоды и семена имеют разнообразные прицепки. Они цепляются к шерсти животных и те поневоле переносят их на различные расстояния. Таким способом распространяются плоды череды, колючие соплодия лопуха. Мелкие семена подорожника способны прилипать к подошвам ног животных и человека. Семена некоторых растений распространяются вместе с илом, частицами сырой почвы, прилипающими к телу животных.

Часто невольным переносчиком плодов и семян становится человек.Человек в результате хозяйственной деятельности вместе с культурными растениями нередко высеивает и сорные.Кроме того, некоторые плоды и семена могут путешествовать на транспорте.

От того, насколько успешно распространяться семена, зависит и распространение взрослых растений. Поэтому разные виды приспособились по-разному распространять свои семена на большие расстояния. Распространяются ветром береза, клен, одуванчик, осот. Водой распространяются семена кувшинки, стрелолиста, осоки. Распространяются животными и человеком либо съедобные плоды и семена (рябина, малина, орехи), либо цепляющиеся к шерсти и одежде (череда, лопух). Есть саморазбрасывающиеся семена.

Источник