- Одуванчик лекарственный

- Определение

- Морфология

- Биология и развитие

- Распространение

- Географическое распространение

- Вредоносность

- Меры борьбы

- Агротехнические:

- Химические

- Восстановление легких после коронавируса

- CMD Центр Молекулярной Диагностики

- Аллергия на пыльцу сорных трав

- Что нужно знать, и как подготовиться?

- Симптомы аллергии на сорные травы

- Исследования выполняются методом ImmunoCAP

- Возможные перекрестные реакции

- Однако выделяют продукты, которые чаще всего имеют перекрестные аллергические реакции с пыльцой:

- Лечение аллергии на сорные травы

- АСИТ позволяет:

- Будет ли АСИТ эффективна?

Одуванчик лекарственный

Taraxacum officinale F.H. Wigg.

Карантинный организм нет

Семейство: Астровые, Сложноцветные (Asteraceae, Compositae)

Род: Одуванчик (Taraxacum)

Биологическая классификация

Непаразитный многолетний стержнекорневой

Определение

Одуванчик лекарственный – многолетнее сорное растение. Корень стержневой, короткий, толстый. Листья взрослого растения собраны в прикорневую розетку. Форма листовой пластинки может быть ланцетной или обратнояйцевидной. Края обычно струговиднонадрезанные. Поверхность – голая, без опушения. В центре листовой розетки расположены безлистные, полые цветочные стрелки, длинной до 50 см, заканчивающиеся одиночными корзинками из желтых цветов. Диаметр корзинки до 5 см. Плод – зеленовато-серая семянка клиновидной формы. Растение содержит млечный сок. Сорняк встречается на всей территории России. (Бобров Е.Г.,1964) (Трухачев В.И.,2006) (Губанов И.А.,2004)

Морфология

Всходы одуванчика лекарственного при надавливании легко выделяют млечный сок. Надсемядольное междоузлие не развивается. Подсемядольный участок стебля зеленоватый, 5 – 7 мм длиной и 0,4 – 0,5 мм шириной. Семядоли почти округлые с закругленными верхушками и резко переходящими в черешок основаниями. Размер семядоли: 5 – 8 х 3 – 6 мм. Черешок – 4 – 5 мм.

Первый и второй листья очередные. У первого листа на верхушке небольшой шипик, форма овальная или обратнояйцевидная. Размеры первого листа: 15 – 20 х 8 – 10 мм. Нижняя часть сужена в длинный черешок. С каждой стороны листа – по паре зубчиков, направленных вниз. Второй лист всходов продолговато-обратнояйцевидный, с расставленными зубчиками по краю. Третий и четвертый листья – продолговато-лопатчатые с закругленной верхушкой и расширенной верхней частью, нижняя постепенно суживается. Край листовой пластинки расставлено выемчато-зубчатый с редкими зубчиками, обращенными вниз.

Все последующие листья варьируют от выгрезенно-зубчатых до перисторазделенных с зубчиками и лопастями треугольной формы. (Васильченко И.Т.,1965)

Листья взрослого растения зеленые, собраны в розетку, выделяют млечный сок. Форма варьирует от струговидно-перисторазделенных до перистолопастных. Листья в разной степени отклонены к поверхности земли. По краям с обеих сторон часто расположены зубчатые доли. Конечная доля наиболее крупная. Листовые пластинки могут быть цельные, выемчато-зубчатые по краю. Поверхность листа обычно голая, реже рассеянно-волосистая. (Бобров Е.Г.,1964)

Стебель отсутствует. В центре листовой розетки расположены безлистные полые цветочные стрелки, высотой до 50 см. Стрелки на изломе выделяют млечный сок. (Губанов И.А.,2004)

Стрелки в период цветения, особенно под соцветием (корзинкой), шерстистые. Корзинки крупные, до 5 мм. Обертка серо-зеленая, наружные листочки только немножко шире внутренних и во время цветения слегка короче их, ещё до распускания в разной степени отогнуты вниз. Цветки обоеполые чаще ярко-желтые, реже светло-желтые, все язычковые или с центральными трубчатыми. Пыльники могут быть с пыльцой и без нее. (Келлер Б.А.,1935) (Бобров Е.Г.,1964) (Трухачев В.И.,2006)

После цветения образуются плоды – семянки с тонким столбиком и легко-опадающей летучкой. Семянки обратно-клиновидные, сдавленно-четырехгранные, 12 – 15 ребристые. Поверхность зеленовато-серого или светло-зеленого цвета, в основании с поперечными морщинами, переходящими в острые пики. Столбик длиннее семянки в 2 – 3 раза. Летучка состоит из расходящихся в разные стороны жестких волосков. Размеры семянки без летучки: 3 – 4 х 1,25 – 1,5 х 0,75 – 1 мм. Вес 1000 штук – 0,5 – 0,75 г. (Доброхотов В.Н.,1961) (Губанов И.А.,2004)

Подземная часть растения представлена мясистым стержневым корнем, длиной до 60 см, содержащим млечный сок. (Губанов И.А.,2004)

Биология и развитие

Одуванчик лекарственный – многолетнее сорное растение. Размножается семенами, распространяющимися ветром с помощью легких летучек. Надрезанные корни при достаточной влажности способны отрастать и давать новые побеги.

Ранней весной с марта по май, при температуре +2°C– +4°C наблюдается появление всходов из семянок и отрастание почек на корневой шейке зимующих растений. Тот же процесс наблюдается осенью. При этом осенние всходы жизнеспособны и переживают зимние холода. Прорастание семянок может происходить с глубины не более 5см. Хорошей всхожестью отличаются как свежесозревшие, так и недозрелые семянки.

Массовое цветение наблюдается с апреля по июнь. В августе – сентябре часто наблюдается повторное цветение. Плодоношение – с мая по июнь. Максимальная плодовитость до 12200 штук. (Фисюнов А.В.,1984) (Келлер Б.А.,1935)

Распространение

Местообитание в природе

Одуванчик лекарственный тяготеет к лугам, поля, пастбищам, паркам, огородам. Растет по обочинам дорог, у жилья. (Фисюнов А.В.,1984)

Географическое распространение

Одуванчик лекарственный – широко распространенный сорняк. Ареал охватывает практически всю Европу, значительную часть Азии, занесено в обе Америки, Южную Африку, Австралию. (Бобров Е.Г.,1964)

Вредоносность

Одуванчик лекарственный – вредоносный сорняк, засоряющий овощные культуры, сады, пропашные и зерновые культуры, газоны. В южных районах ареала является активным сорняком поливных земель. Жизнеспособность растения приводит к формированию следующих отрицательных факторов:

- нарушение режима освещения;

- снижение температуры верхних слоев почвы;

- снижение эффекта от внесения удобрений;

- развитие болезнетворной микрофлоры;

- активизация вредных насекомых;

- ухудшаются условия работы сельскохозяйственной техники. (Мастеров А.С.,2014) (Васильченко И.Т.,1965) (Доброхотов В.Н.,1961)

Меры борьбы

Агротехнические:

- посев чистым семенным материалом;

- окашивание невозделываемых участков до фазы цветения;

- своевременный посев и уборка культурных растений;

- качественная вспашка почвы;

- механизированные и ручные прополки сорняка в течение всего периода выращивания. (Мастеров А.С.,2014)

Химические

Обработка гербицидами. Эффективны препараты группы сульфонилмочевин, арилоксиалканкарбоновых кислот, производных пиридина и прочих веществ. (Мастеров А.С.,2014) (Государственный каталог, 2017)

Опрыскивание в процессе вегетации:

(Государственный каталог, 2017)

Составители: Григоровская П.И, Жарёхина Т.В.

Источник

Восстановление легких после коронавируса

Восстанавливаются ли легкие после COVID-19? Да. Но нужно не пропустить сроки реабилитации и серьёзно отнестись к рекомендациям врача.

Новая коронавирусная инфекция, вызванная SARS-CoV-2, недостаточно изучена, однако ясно, что она наносит вред всем органам и тканям человека. Вирус проникает в организм через слизистые оболочки носа, глаз, глотки. Первые симптомы появляются на 2-14 день. Обычно это повышение температуры выше 37.5 градусов Цельсия, насморк, потеря обоняния, сухой кашель, послабление стула, слабость и головная боль. На 6–10 сутки от момента появления первых симптомов могут начать беспокоить одышка, боль в груди, усиление кашля. Это тревожные симптомы, говорящие о поражении легких и требующие проведения дополнительного обследования: компьютерной томографии легких, измерения насыщения крови кислородом (сатурации).

Легкие после COVID-19

Попадая в организм человека через слизистые оболочки дыхательных путей SARS-CoV-2 вызывает мощнейшую воспалительную реакцию. Активируются иммунные клетки, вырабатывается колоссальное количество воспалительных веществ (воспалительных цитокинов). Интенсивность этой реакции скорее всего обусловлена генетически. Именно интенсивностью воспалительной реакции и определяется тяжесть поражения легочной ткани по данным исследований. В легочной ткани поражение при COVID-19 обусловлено как поражением самих альвеол (в которых происходит газообмен и кровь насыщается кислородом из воздуха) нашими собственными иммунными клетками так и поражением легочных сосудов, оплетающих альвеолы. Степень поражения легких можно определить при помощи КТ (компьютерной томографии).

Таблица 1. Поражение лёгких при COVID-19

Процент поражения легочной ткани

Поражена часть лёгкого. Небольшое затруднение дыхания.

Источник

CMD Центр Молекулярной Диагностики

Аллергия на пыльцу сорных трав

Что нужно знать, и как подготовиться?

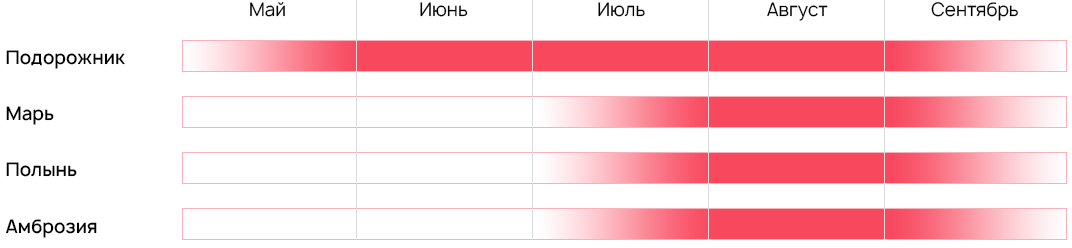

Аллергия на пыльцу сорных трав – это последняя волна поллиноза, которая начинается в конце лета и может продолжаться до первого снега. В группу сорных трав входят растения нескольких семейств: маревые, сложноцветные, подорожниковые.

Сорные травы распространены повсеместно, их видовой состав отличается в различных географических регионах.

Цветение сорных трав начинается с конца июля — начала августа и продолжается до сентября-октября. Даже в условиях городской жизни из-за цветения сорных трав у многих людей ухудшается самочувствие.

Симптомы аллергии на сорные травы

Конъюнктивит, слезотечение, заложенность и выделения из носа, першение в горле, возникающие в определенный период года, – это характерные признаки сезонной аллергии. Также аллергические реакции могут проявляться в виде шелушения, сухости, высыпаний на коже, зуда и покраснения.

Аллергия на сорные травы подтверждается при наличии двух условий:

- Появление симптомов при контакте с аллергенами пыльцы

- Положительные результаты исследований

В лаборатории CMD можно в один клик заказать лабораторное исследование для подтверждения аллергии на пыльцу сорных трав и получить точный количественный результат

Исследования выполняются методом ImmunoCAP

Грамотная диагностика, правильно подобранная схема лечения и регулярное наблюдение у врача аллерголога-иммунолога дают устойчивые положительные результаты.

Технология ImmunoCAP является международным «золотым» стандартом лабораторной диагностики аллергии, признанным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Исследования помогут определить причинно-значимые аллергены, подобрать эффективные элиминационные мероприятия, назначить симптоматическую терапию и, при необходимости, решить вопрос о проведении аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ).

Возможные перекрестные реакции

При наличии сенсибилизации к пыльце какой-либо сорной травы возможны перекрестные аллергические реакции на аллергены других видов сорных и луговых трав, некоторых деревьев, латекса, меда, подсолнечника и его семечек, груши, яблок, дыни и некоторых других продуктов питания растительного происхождения.

Перекрестные аллергические реакции между сорными травами и растительными продуктами питания происходят преимущественно за счет аллергенных молекул под названием профилины. Эти молекулы содержатся во всех видах пыльцы и во всех видах растительных продуктов питания. Таким образом при аллергии именно к этим молекулам можно ожидать перекрёстные аллергические реакции с любым продуктом питания растительного происхождения.

Однако выделяют продукты, которые чаще всего имеют перекрестные аллергические реакции с пыльцой:

Зелень и специи

При аллергии на пыльцу маревых возможны реакции на свеклу и шпинат.

У людей, имеющих аллергию к пыльце сорных трав также возможны аллергические реакции на лекарственные препараты растительного происхождения. Следует воздержаться от использования препаратов из полыни, ромашки, календулы, мать-и-мачехи, череды, девясила, тысячелистника, пижмы, одуванчика.

Одним из проявлений перекрестной аллергии может быть оральный аллергический синдром – появление отечности, покалывания и зуда в области десен, языка, губ при употреблении в пищу вышеперечисленных растительных продуктов.

Лечение аллергии на сорные травы

Единственным методом лечения, воздействующим на причину заболеваний, связанных с IgE- опосредованным механизмом аллергии, и способным предотвратить дальнейшее их развитие, является аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ).

Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) заключается в применении для лечения пациента малых доз того аллергена, который вызывает реакцию. Аллергены в составе препаратов для АСИТ специальным образом подготовлены. Введение препаратов осуществляют по схеме, с постепенным увеличением концентрации аллергена. Задачей АСИТ является специфическая гипосенсибилизация — постепенное снижение чувствительности пациента к естественной экспозиции аллергена (или группы аллергенов) в окружающей среде.

АСИТ позволяет:

Уменьшить выраженность клинических проявлений, добиться снижения дозы антигистаминных средств или полностью отказаться от противоаллергического лечения

Уменьшить выраженность клинических проявлений, добиться снижения дозы антигистаминных средств или полностью отказаться от противоаллергического лечения

Обеспечить продолжительную ремиссию

Снизить риск формирования гиперчувствительности к другим аллергенам, предотвратить расширение аллергического спектра

Будет ли АСИТ эффективна?

Развитие аллергической реакции определяют отдельные белки в составе источника аллергена – аллергокомпоненты. Сенсибилизация к разным молекулярным аллергенам пыльцы сорных трав связана с разными клиническими проявлениями и требует различных подходов к лечению. Перед началом АСИТ для определения истинной сенсибилизации и подтверждения диагноза необходимо использовать молекулярную аллергодиагностику.

Амброзия, изначально происходящая из Северной Америки, сейчас широко распространена в Европе. Так как у амброзии и полыни периоды цветения практически совпадают, перекрёстная реактивность между ними может быть важным аспектом для пациентов с аллергией на сорные травы. Amb a 1 амброзии – это специфический маркерный аллерген для разграничения истинной сенсибилизации к амброзии и перекрёстной реактивности.

Пыльца полыни — одна из основных причин формирования аллергических реакций в Европе. Ботаническое родство и перекрёстная реактивность с другими растениями, например, амброзией, могут быть причиной возникновения у пациента симптомов в других географических регионах. Art v1 полыни представляет собой специфический маркер аллергии, подходящий для разграничения истинной сенсибилизации полыни и перекрёстной реактивности.

Art v 3 – это белок-переносчик липидов (LTP) в составе пыльцы полыни, проявляющий перекрёстную реактивность с родственными белками пищевых продуктов растительного происхождения. У пациентов с пищевой аллергией, сенсибилизированных к LTP, могут возникать системные и тяжёлые реакции. Компонент Art v 3 помогает подробнее изучить профиль сенсибилизации у пациентов с аллергией на пыльцу.

Диагностика аллергических заболеваний с применением технологии ImmunoCAP характеризуется высокой точностью и специфичностью, что достигается обнаружением в очень малом количестве крови пациента низких концентраций IgE-антител.

Врач аллерголог-иммунолог назначит АСИТ в том случае, если подтверждено участие IgE-зависимых механизмов в развитии аллергического заболевания. АСИТ воздействует на иммунную систему, стимулируя выработку специфических иммуноглобулинов другого класса — IgG. С их помощью запускается цепная реакция: аллерген блокируется при попадании в организм, и выраженность реакции при контакте с аллергеном постепенно уменьшается.

На основании результатов Ваших анализов врач сможет подобрать для Вас наиболее подходящую аллерген-специфическую иммунотерапию.

Источник