- Материальное благо: определение, примеры

- Понятие блага

- Свойства благ

- Благо и потребности человека

- Экономическая теория о благах

- Классификации благ

- Материальные и нематериальные блага

- Общественные и частные

- Производство и распределение материальных благ

- Услуга как благо

- Принципы распределения материальных благ

- Что такое материальные блага?

- Виды материальных благ

- Принципы распределения материальных благ

- Про распределение материальных благ

Материальное благо: определение, примеры

В экономической теории понятие «материальное благо» проработано слабо. Считается, что оно однозначно. Кроме того, существует примерный перечень благ, поэтому учёные мало размышляют по этому поводу. При этом явление имеет ряд особенностей, на которых стоит остановиться.

Понятие блага

Ещё древнегреческие философы начали задумываться над тем, что такое благо для человека. Оно всегда воспринималось как нечто положительное для индивида, несущее ему удовольствие и комфорт. Но вот о том, что это может быть, единого мнения долго не существовало. Для Сократа им была способность к размышлениям, разум человека. Индивид может рассуждать и составлять правильные мнения – это есть его главная цель, ценность, предназначение.

Платон считал, что благо – это нечто среднее между разумностью и удовольствием. По его мнению, понятие нельзя сводить ни к тому, ни к другому. Благо есть нечто смешанное, трудноуловимое. Аристотель приходит к выводу, что не существует единого блага для всех. Он тесно увязывает понятие с моралью, утверждая, что только соответствие удовольствия с этическими установлениями может быть благом. Поэтому главную роль в создании благ для человека отводил государству. Отсюда пошли две традиции считать их образцом добродетельности или источником наслаждения.

Индийская философия выделяла четыре основные блага для человека: удовольствие, добродетель, выгоду и освобождение от страданий. При этом его составляющей является наличие определённой выгоды от вещи или события. Позже материальное благо начали соотносить и даже отождествлять с понятием Бога. И только появление экономических теорий переводит размышления о благе в практическую область. Под ними в самом широком смысле понимается нечто, удовлетворяющее требования и отвечающее интересам человека.

Свойства благ

Для того чтобы материальное благо стало таковым, оно должно отвечать определённым условиям и иметь следующие свойства:

- благо должно быть объективным, то есть закреплённым в каком-то материальном носителе;

- оно универсально, так как имеет значимость для многих или для всех людей;

- благо должно иметь социальное значение;

- оно абстрактное и умопостигаемое, так как отражает в сознании человека и общества некую конкретную форму, как результат производственных и социальных отношений.

При этом блага имеют главное свойство – это полезность. То есть, они должны приносить людям реальную пользу. Именно в этом их ценность.

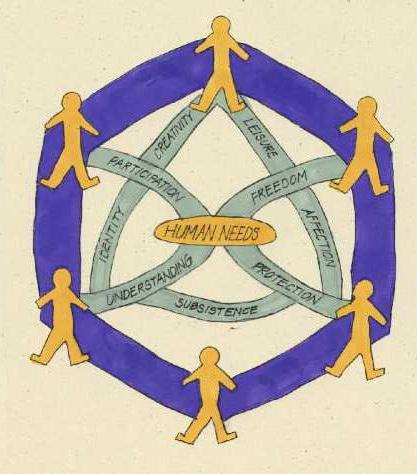

Благо и потребности человека

Для того чтобы благо было признано таковым, должны быть соблюдены несколько условий:

- оно должно отвечать потребностям человека;

- благо должно обладать объективными свойствами и характеристиками, которые ему позволяют быть полезным, то есть иметь возможность улучшать жизнь общества;

- человек должен понимать, что благо может удовлетворить его определённые требования и нужды;

- благом человек может распоряжаться по своему усмотрению, то есть выбирать время и способ удовлетворения потребности.

Для понимания сущности благ, нужно вспомнить, что такое потребности. Под ними понимаются внутренние побудительные стимулы, которые реализуются в деятельности. Потребность начинается с осознания нужды, которая связана с ощущением дефицита чего-либо. Она создаёт дискомфорт разной степени интенсивности, неприятное ощущение нехватки чего-либо. Заставляет предпринимать какие-либо действия, искать способ удовлетворения потребности.

Человека одновременно атакуют несколько потребностей и он их ранжирует, выбирая для удовлетворения сначала актуальные. Традиционно выделяют биологические или органические нужды: в еде, сне, размножении. Есть и социальные потребности: необходимость принадлежности к какой-либо группе, стремление к уважению, взаимодействию с другими людьми, достижение определённого статуса. Что касается духовных нужд, то эти требования соответствуют высшему порядку. К ним относятся познавательная потребность, необходимость в самоутверждении и самореализации, поиск смысла существования.

Человек постоянно занят удовлетворением своих потребностей. Этот процесс приводит к желаемому состоянию удовольствия, даёт в финальной стадии позитивные чувства, к которым и стремится любой индивид. Процесс возникновения и удовлетворения нужд называют мотивацией, так как она заставляет человека осуществлять деятельность. У него всегда есть выбор, как лучше достичь желаемого результата и он самостоятельно отбирает наилучшие способы снятия дефицитного состояния. Для удовлетворения потребностей индивид использует различные предметы и именно их можно называть благом, так как они приводят человека к приятному ощущению удовлетворения и являются частью большой экономической и социальной деятельности.

Экономическая теория о благах

Наука об экономике не могла обойти вниманием такой вопрос блага. Так как материальные потребности человека удовлетворяются при помощи предметов, производимых на базе ресурсов, то и возникает теория об экономических благах. Под ними понимаются предметы и их свойства, способные соответствовать требованиям и желаниям человека. Особенность процесса удовлетворения материальных потребностей такова, что нужды людей всегда превышают производственные возможности. Поэтому благ всегда меньше, чем потребностей в них. Таким образом, экономические ресурсы всегда обладают особым свойством – редкостью. Их всегда на рынке меньше, чем необходимо. Это и создаёт повышенный спрос на экономические блага и позволяет устанавливать на них цену.

Для их производства всегда необходимы ресурсы, а они, в свою очередь, ограничены. Кроме того, материальные блага имеет ещё одно свойство – полезность. Они всегда связаны с выгодой. Существует понятие предельной полезности, т. е. возможность блага наиболее полно удовлетворить потребность. При этом по мере потребления наблюдается убывание предельной потребности. Так, голодный человек удовлетворяет нужду в еде первыми 100 граммами пищи, но он продолжает есть, при этом польза снижается. Позитивные характеристики различных благ могут быть сходными. Человек выбирает необходимое из них, ориентируясь не только на этот показатель, но и на другие факторы: цену, психологическое и эстетическое удовлетворение и т. п.

Классификации благ

Разнообразное потребление материальных благ приводит к тому, что в экономической теории существует несколько способов делить их на виды. В первую очередь их классифицируют по степени ограниченности. Есть блага, на производство которых затрачиваются ресурсы и они конечны. Их называют экономическими или материальными. Существуют также блага, которые имеются в неограниченном количестве, например, солнечный свет или воздух. Их называют неэкономическими или даровыми.

В зависимости от способа потребления блага делятся на потребительские и производственные. Первые предназначены для удовлетворения нужд конечного пользователя. Вторые необходимы для производства потребительских благ (например, станки, технологии, земля). Также выделяются материальные и нематериальные, частные и общественные блага.

Материальные и нематериальные блага

Различные потребности человека требуют специфических средств их удовлетворения. В связи с этим существуют материальные и нематериальные блага. К первым относятся предметы, постигаемые органами чувств. Материальным благом является всё, что можно потрогать, понюхать, рассмотреть. Обычно они могут накапливаться, использоваться продолжительное время. Выделяют материальные блага разового, текущего и длительного применения.

Вторая категория – это неосязаемые блага. Обычно их ассоциируют с услугами. Нематериальные блага создаются в непроизводственной сфере и влияют на состояние и способности человека. К ним относятся услуги здравоохранения, образования, торговли, сервиса и т. п.

Общественные и частные

В зависимости от способа потребления материальное благо можно охарактеризовать как частное или общественное. Первый вид потребляется одним человеком, который за него заплатил и владеет им. Это средства индивидуального спроса: автомобили, одежда, пища. Общественное благо неделимо, оно принадлежит большой группе людей, которые совокупно его оплачивают. К этому виду относятся охрана окружающей среды, чистота и порядок на дорогах и в общественных местах, защита правопорядка и обороноспособность страны.

Производство и распределение материальных благ

Создание материальных благ – это сложный, затратный процесс. Для его организации необходимы усилия и ресурсы многих людей. По сути, вся сфера экономики занимается производством материальных благ разного вида. В зависимости от доминирующих потребностей сфера может самостоятельно регулироваться, выпуская необходимые товары. Процесс распределения материальных благ не так прост. Рынок при этом является инструментом, однако, есть ещё и социальная сфера. Именно в ней государство берёт на себя функции распределения, чтобы снизить социальную напряжённость.

Услуга как благо

Несмотря на то что под средством удовлетворения потребности принято понимать материальные блага, услуги также являются средством ликвидации нужды. Экономическая теория сегодня активно использует это понятие. Согласно ей, материальные услуги являются разновидностью экономического блага. Их особенность состоит в том, что услуга неосязаема, её невозможно накопить или оценить до того, как она будет получена. При этом она также обладает полезностью и редкостью, как и прочие экономические блага.

Источник

Принципы распределения материальных благ

Вопрос по заданию: «Первые идеологи коммунизма мечтали о таком общественном строе, при котором каждый член общества будет получать от него то, что отвечает разумным потребностям человека. Необходимым условием этого должно было стать изобилие материальных благ, которое, в свою очередь возникнет как следствие свободного от эксплуатации труда каждого человека.

Какой принцип распределения материальных благ предлагалось утвердить при коммунизме? Приведите ещё два известных вам из курсов обществознания, истории принципа распределения материальных благ и покажите недостаток любого из них».

Что такое материальные блага?

Материальное благо — физически существующее явление имущественного характера, имеющее предметную форму, которое создавалось с использованием натуральной и товарной форм хозяйствования.

Виды материальных благ

- природные блага

- земля

- энергетические ресурсы

- сырье

- произведенные людьми блага

- здания

- дороги

- техника

Принципы распределения материальных благ

Учеными-экономистами выделяются следующие принципы распределения материальных благ:

- По потребностям: данный принцип предполагает предоставление каждому члену общества тех ресурсов, которые ему необходимы для существования и поддержания жизнедеятельности. Свойственно коммунистической идеологии.

- По труду: каждый трудоспособный член общества получает материальные блага в соответствии с объемом труда, который он использует во время производства. Свойственно социалистической идеологии.

- В зависимости от находящихся в собственности ресурсов: доступ к материальным благам имеют только их владельцы, а не все числены общества.

- Уравнительное распределение: каждый член общества получает одинаковый набор материальных благ независимо от его потребностей и интересов.

Источник

Про распределение материальных благ

Распределение материальных благ в рамках предлагаемой системы (см. цикл статей «Возможная система №№ 1-7») зависит от степени ограниченности рассматриваемых благ.

Блага, которые могут быть предоставлены каждому (т.е. могут быть произведены в стране/закуплены за рубежом), являются общедоступными и предоставляются каждому по потребности. Потребность оценивается не субъективно каждым человеком (надо 5 телефонов, 3 телевизора и 100 штанов), а коллективно на основании оценок научного сообщества/экспертов/здравого смысла. В рамках верхнего предела (с поправкой на возраст, пол и сферу занятий) благо предоставляется абсолютно каждому человеку одинаково, вне зависимости от степени его общественной полезности, по запросу (потребности).

К таким благам на первоначальном этапе предполагается относить пищу, коммунальные услуги, некоторую одежду, бытовые услуги, некоторые лекарства и т.д. В перспективе бОльшая часть материальных благ должна стать общедоступными, т.к. не имеется каких-либо препятствий для производства всего необходимого людям в достаточном количестве.

Иными словами, и академик, и дворник будут получать общедоступные блага одинаково, т.к. общество способно обеспечить этими благами любого своего члена вне зависимости от его полезности, значит не имеет смысла вводить искусственные ограничения на потребление и неравенство среди людей по доступу к благам.

Блага, которые не могут быть предоставлены каждому на данном этапе развития общества, являются ограниченными. Их распределение ставится в зависимость от степени общественной полезности человека: более полезные получают соответствующее благо в первую очередь, менее полезные – во вторую и т.д. Разница лишь в очередности, а не в том, что полезные получают все, а менее полезные ничего. Общество стремится закрывать потребности всех своих членов, но т.к. не способно сделать это единомоментно, делает это постепенно: от более ценных к менее ценным. По мере развития производства и технологий предполагается превращение таких ограниченных благ в общедоступные. В некоторых случаях доступ зависит от количества потребителей (жилье, см. ниже).

Также к ограниченным благам относятся такие блага, которые объективно не могут быть предоставлены каждому в силу их естественной ограниченности/целесообразности. К таким благам относятся престижное жилье (все не могут жить в центре), транспортные средства (в многомиллионном городе не может быть у каждого по ТС) и еще некоторые блага (служебные).

Данные блага существуют в ограниченном количестве вне зависимости от степени развития общества и также распределяются в зависимости от общественной полезности человека/сферы его занятий.

Опишу порядок распределения общедоступных благ на примере еды.

Все начинается с подсчета потребителей. Для этого проводится перепись населения в каждом конкретном населенном пункте: пол, возраст, сфера занятий. База обновляется как можно более часто, т.к. нужны актуальные данные для планирования производства/закупа за рубежом.

Уклонившийся от переписи не попадает в план (его как бы нет в этом населенном пункте) – это не в его интересах.

На основании переписи определяется потребность в продуктах питания в условном городе Н: количество жителей известно, их пол, возраст и сфера занятий (т.е. суточная потребность в продуктах питания) тоже. Нормы потребления по каждой группе продуктов рассчитаны на уровне страны.

Исходя из этого разрабатывается план производства продуктов питания для обеспечения потребности жителей города Н в них. Те продукты, которые самостоятельно не могут быть произведены, ставятся в план централизованного закупа за рубежом.

На основании плана производства распределяются задания среди производителей. Задача: производство натуральных, полезных, качественных продуктов питания, которые будут немедленно потреблены людьми. Соответственно, еда с годовыми сроками годности не производится, минимум химии, ешек и т.п. Лишняя еда (за исключением определенного маневренного резерва), которую никто никогда не потребит, не производится/ не закупается.

Вместо магазинов в городе Н организуются центры распределения продуктов питания. Любой человек, не выходя из дома, может оформить заказ (заявку) на необходимые ему продукты питания. Вероятно, он может это делать хоть каждый день, хотя оптимальной видится схема с заказом на неделю (и ему удобнее каждый день в центр не ходить, и логистически удобнее планировать поставку в центр). Заказал продуктов на неделю в рамках полагающегося ему объема потребления – пришел и получил данные продукты. Бесплатно. За неделю потребил, заказал новые. Продукты предоставляются в объеме рассчитанного суточного потребления, т.е. 10 кг мяса (чтобы просто было, налетай, халява же) за раз никто не отгрузит, есть суточная норма условные 300 г, значит на неделю будет предоставлено максимум 2,1-2,5 кг и не больше.

Общий объем продуктов не может превышать того, что человек физически в состоянии съесть за неделю: нельзя набрать всех продуктов по максимуму, может человек съесть в неделю условно 10 кг еды, значит ему столько и будет предоставлено в общей массе. Работать на холодильник (а потом мусорку) промышленность не будет, надо учиться планировать потребление еды и съедать все полученное (как мы учим наших детей).

Совсем несложным видится введение индивидуальных рекомендаций по потреблению конкретных продуктов в зависимости от возрасти и состояния здоровья человека. То есть в связке с врачами каждому конкретному человеку при заказе будет предлагаться оптимальный для него набор продуктов: может согласиться, может не согласиться. Питаться одним мясом или семгой тоже не получится: система технически не даст заказывать только одни и те же продукты, надо соблюдать разнообразие в питании.

Ограниченная в производстве еда (деликатесы), если таковая имеется, распределяется по общественной полезности: формируется очередь на доступ к такой еде. То есть это не означает, что академики будут лопать омаров каждый день, а слесари никогда. Каждый будет, но по очереди.

Обязательна обратная связь от потребителей: невостребованная еда не производится/уменьшается в производстве, востребованная — вводится/увеличивается в производстве. Контроль качества от потребителей.

Стырить еду работникам центра распределения и барыжить ею из-под полы не получится: еды завозится строго определенное количество в расчете на потребителей, вся цепочка прозрачна, жалоба от потребителя, которому не хватит еды, влечет увольнение виновных не чистых на руку работников.

В сухом остатке: учет еды подушевой, еды в центр распределения привозится столько, сколько потребителей к нему привязано + некий маневренный резерв. Никакой конкуренции производителей с производством лишней еды, никаких магазинов, никаких продавцов и маркетологов, минимум химии и низкокачественной пластмассовой еды с большими сроками годности. И самое главное – достойное питание для любого человека вне зависимости от возраста и сферы занятий. Уж едой-то современное общество точно может обеспечить каждого.

Также опишу порядок распределения ограниченных благ на примере жилья в городе Н. По условиям задачи в уже имеющемся городе Н людей, испытывающих потребность в жилье, больше, чем этого жилья. Если в городе Н такой ситуации нет, то каждому предоставляется то жилье, которое он выбрал.

В таких городах Н, т.к. каждому не может быть выдано по условной «трешке»: и одинокому, и семейным, и работяге, и академику, предлагается распределять имеющееся (подчеркиваю, имеющееся на данный момент, а не будущее) жилье по двум принципам: количество жильцов и их общественная полезность. Такая система продиктована объективной ограниченностью имеющегося жилья, а не тем, что мы хотим любой ценой не допустить, чтобы один человек жил в трешке, пусть знает свое место и ни единого лишнего квадрата ему. Если у кого-то есть рецепт, как «за ночь» построить каждому по отдельному дому, чтобы никому не обидно было, то я с интересом его выслушаю.

То есть речь про переходный период и максимально эффективное использование имеющегося жилого фонда.

Новые населенные пункты будут строиться сразу под конкретное количество людей, соответственно и жилье в них будет возведено во вполне конкретном количестве (площади).

Возвращаемся к городу Н, где живет много людей, а «трешек» на всех не хватает.

Первое правило – распределением квартир занимается не чиновник, а сам человек выбирает квартиру. От чиновника (технического специалиста) ничего не зависит, нормы распределения утверждены на уровне страны/округа.

Как это работает. Все опять начинается с ревизии (переписи) жилья в городе Н.

Формируется база данных всего жилья в городе Н, в ней, в числе прочего, указано пустующее жилье в каждый конкретный момент времени. База обновляется наиболее часто. К ней имеет доступ любой желающий, он может в режиме реального времени посмотреть, какое жилье какого метража и локации на данный момент пустует в его населенном пункте либо предстоит к освобождению (если идет процесс переезда из такого жилья).

Какой-то человек (семья) получили право на расширение площади (например, родился ребенок). Они выбирают сами из имеющихся вариантов конкретную квартиру соответствующей площади, хоть с видом на парк, хоть с видом на море, если таковая имеется, любую, какую хотят. Это схоже с выбором квартиры в строящемся доме сейчас — вы на сайте застройщика можете забронировать квартиру из еще непроданных вариантов.

Если таковой, как вы хотите, нет — извините, ограниченное благо, никого ради вас выгонять не будут из той квартиры, куда бы вы хотели заселиться. Выбирайте из того, что есть, либо можете пока не пользоваться своим правом на расширение площади, а ждать освобождения квартиры в нужном месте либо строительства нового жилья, подав заявку. Тогда ваша заявка становится в очередь. Квартира освобождается (либо появляется новый дом в нужном вам месте), заявка удовлетворяется.

Освобождение жилья по общему правилу происходит в случае уменьшения количества жильцов (смерть, переезд и т.п.) при наличии в этой местности другого жилья требуемой площади. На улицу никого не выбрасывают, переезд происходит в разумный срок. Освободившееся жилье занимает новая семья.

Основное правило: предлагаемая система не против людей, а для людей. Не надо доводить предлагаемые идеи до абсурда, обязательно пользоваться мозгом и здравым смыслом.

Основная идея – использовать имеющийся (а не будущий!) жилой фонд максимально эффективно. Когда будет достигнута возможность каждому предоставить жилье требуемой площади, во временной системе отпадет смысл.

Итак, основная идея про распределение: где можем, распределяем по потребностям, где пока не можем – распределяем по общественной полезности человека/количеству потребителей. Такая система видится более справедливой (отвечающей интересам общества), чем нынешняя.

Источник