Способы разбивки сооружений

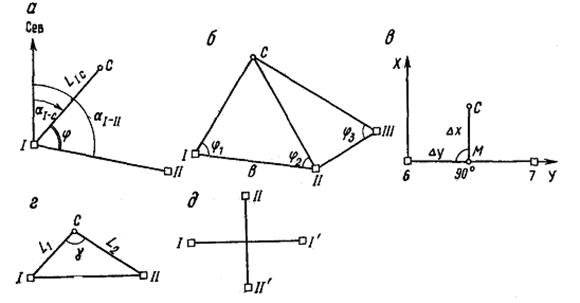

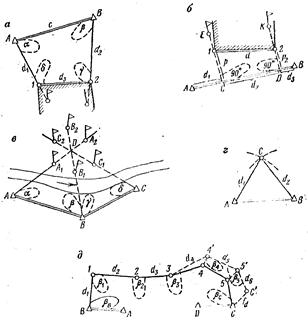

Основными способами разбивки сооружений являются (рис. 13.7): способ полярных координат, способ прямой угловой засечки, способ прямоугольных координат, способы линейной и створной засечек.

Выбор того или иного способа определяется расположением объекта строительства, его формой и размерами, возможностями выполнения угловых и линейных измерений и требуемой точностью разбивки.

Рис. 13.7. Разбивка точки сооружения: а — полярным способом; б — угловой засечкой; в — способом прямоугольных координат, г — линейной засечкой; д — створной засечкой.

Способ полярных координат применяется, когда сооружение находится вблизи геодезической разбивочной сети и окружающая его местность удобна для производства линейных измерений.

Вначале выполняют геодезическую подготовку проекта. Для этого по заданным (или определенным графически) координатам Хс, Ус точки С сооружения (рис. 13.7, а) и известным координатам ХI, УI пункта разбивочной основы I вычисляют разбивочные элементы:

Положение точки С на местности определяют, установив в пункте I теодолит и отложив от направления I -II угол φ, а затем от пункта I расстояние LI—C.

Точность разбивки точки полярным способом выражается формулой:

где mL, mφ соответственно средние квадратические погрешности отложений расстояния и угла; mф — средняя квадратическая погрешность фиксации точки на местности.

Способ прямой угловой засечки. При значительном удалении сооружения от разбивочной основы, а также в условиях водного пространства для выноса в натуру точки С сооружения применяют прямую угловую засечку (рис. 13.7, б). Так же, как в предыдущем способе, по координатам пунктов С, / и II вычисляют дирекционные углы направлений I — С и II — С, а затем разбивочные углы φ1 и φ2, которые откладывают от исходной линии I — II в ее конечных точках. Пересечение направлений I — С и II — C определяет на местности положение точки С. Контроль разбивки точки может быть осуществлен визированием с пункта III под вычисленным разбивочным углом φ3.

Средняя квадратическая погрешность прямой угловой засечки вычисляется по формуле:

где mф — средняя квадратическая погрешность отложения углов φ1 и φ2, b — расстояние между опорными пунктами I – II (базис засечки).

Способ прямоугольных координат. Этот способ удобен, если на участке строительства имеется строительная геодезическая сетка. В этом случае разбивочными элементами являются приращения координат ΔХ, ΔY (рис. 13.7, в), вычисляемые как разность координат определяемой точки С и ближайшей точки строительной сетки 6.

Так, например, для выноса в натуру точки С от точки строительной сетки 6 откладывается отрезок ΔY, конец которого в точке М закрепляется. В точке М устанавливают теодолит и при двух положениях круга восстанавливают к стороне 6 — 7 перпендикуляр, по направлению которого откладывают величину ΔХ.

Средняя квадратическая погрешность разбивки точки способом прямоугольных координат определяется по формуле

где mΔХ, mΔY — средние квадратические погрешности отложений приращений координат; m90 — средняя квадратическая погрешность построения прямого угла; mФ — ошибка фиксирования точки на местности.

Способ линейной засечки рекомендуется применять при достаточной густоте пунктов разбивочной сети. При этом расстояние между ними и определяемой точкой не должно превышать длины мерного прибора. Как видно из рис. 13.7, г положение точки С определяется пересечением отрезков заданной длины L1 и L2 , отложенных от пунктов I и II.

Для оценки точности разбивки точки способом линейной засечки пользуются формулой:

где mL — средняя квадратическая ошибка отложения расстояний L1, L2, γ — угол пересечения этих расстояний.

Способ створной засечки состоит в том, что определяемая точка получается на пересечении взаимно перпендикулярных визирных лучей по створам I – I’ и II – II’ (рис. 13.7, д), закрепленным на местности за пределами сооружения. Этот способ широко применяется при разбивке сооружений прямоугольной конфигурации, а при расстояниях между створными точками в пределах 20 — 30 м практикуется образование створов с помощью монтажных проволок (струн), натягиваемых в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

План организации рельефа

План организации рельефа призван решить задачи по преобразованию рельефа городской территории для приспособления его к застройке, благоустройству и инженерно-транспортным нуждам. Организация рельефа обеспечивает высотное решение площадей улиц, проездов; размещение зданий, сооружений и подземных коммуникаций; возможность стока ливневых вод и канализации.

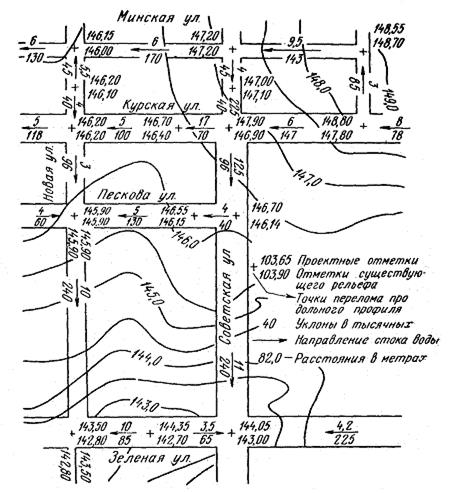

Определяющим документом проекта является схема организации рельефа (рис. 13.8), составляемая на топографическом плане масштаба 1:5000 или 1:2000.

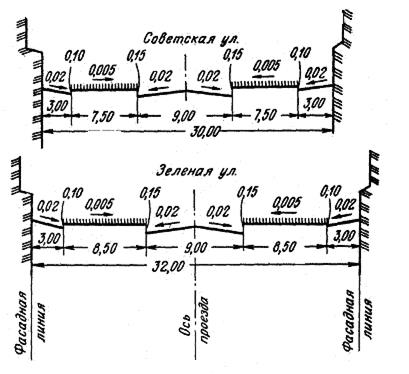

Проектные решения по организации рельефа приводятся на схеме в основном по осям проектируемых проездов в виде проектных точек пересечения осей и перегибов продольного профиля. На схеме показывают также расстояния между точками пересечения осей, перегибов профиля, уклоны в промилле и направления стока воды. К схеме прилагают проекты поперечных профилей улиц (рис. 13.9) в масштабах 1:100—1:200.

Рис. 13.8. Схема организации рельефа.

Утвержденная схема организации рельефа является обязательной для всех ведомств и учреждений, выполняющих застройку и освоение городской территории.

Рабочий план организации рельефа составляют на топографическом плане в масштабах 1:500— 1:1000. Исходными служат проектные отметки схемы организации рельефа.

Проектный рельеф, образуемый отдельными оформляющими плоскостями, может быть задан либо в виде профилей, либо проектными горизонталями в сочетании с проектными отметками.

Рис. 13.9. Поперечные профили улиц.

В методе профилей на топографический план наносят сетку, по линиям которой составляют продольные профили в масштабе плана проекта. Расстояния между профилями при планировке квартала принимают равными 20 — 50 м, а при планировке больших территорий – 100 — 200 м. Метод профилей трудоемкий и поэтому применяется редко.

Метод проектных горизонталей заключается в том, что на плане проводят проектные горизонтали рельефа, образующегося после изменения естественного рельефа путем срезок и подсыпок. Проектные горизонтали между линиями перегибов скатов изображаются прямыми равно отстоящими друг от друга параллельными линиями. Сечение h для проектных горизонталей в пределах 0,1- 0,5 м выбирают в зависимости от характера естественного рельефа.

Для планов масштаба 1:500 при сравнительно спокойном рельефе всего применяют сечение, равное 0,1 м.

Положение проектных горизонталей на плане определяют по проектным отметкам точек пересечения осей проездов и точек перегиба проектного рельефа. Расстояние l (заложение) между смежными проектными горизонталями на плане подсчитывают по формуле

l = h/(iM), (13.4.1)

где i — продольный проектный уклон; М — знаменатель численного масштаба плана.

На границе двух оформляющих плоскостей проектные горизонтали имеют излом.

Составление плана организации рельефа начинают с улиц. Первоначально проектируют горизонтали по проезду, а затем развивают их до фасадной линии застройки. При этом учитывают поперечные уклоны проездов, газонов и тротуаров, а также высоты бордюрных камней.

При проектировании рельефа на внутриквартальных территориях исходными являются проектные отметки вертикальной планировки по улицам. Вертикальная планировка внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек должна обеспечивать сбор и отвод поверхностной воды с территории квартала на прилегающие уличные проезды или в специальную водосточную сеть. Проектные горизонтали на внутриквартальной территории проводят с учетом характера естественного рельефа, предусматривая наименьший объем земляных работ. Крутые склоны или возвышенные места оформляют озелененными откосами, подпорными стенками, пандусами, лестницами.

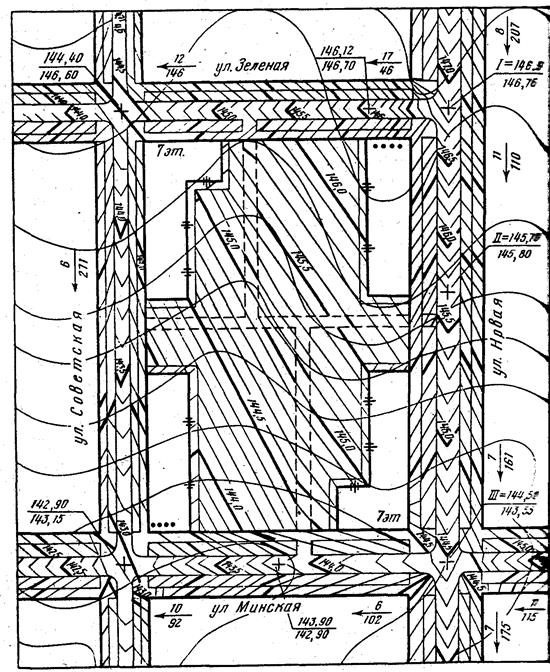

На плане организации рельефа указывают отметки «чистого пола» первого этажа, проектные и существующие отметки углов зданий и сооружений (рис. 13. 10).

Рис. 13.10. Фрагмент плана организации рельефа.

Перенос проекта организации рельефа в натуру осуществляется в следующей последовательности:

1 . Отыскивают на местности реперы и марки высотной сети и в случае их недостаточного количества производят сгущение сети.

2. Переносят на местность проектные отметки точек красных линий.

3. Выносят на местность проект организации рельефа квартала (вначале внутриквартальные проезды, затем дорожки, тротуары, углы зданий и проектный рельеф не застраиваемой части).

Источник

Способы построения на местности проектных точек (прямоугольных и полярных координат, угловых и линейных засечек)

При, разбивке сооружений положение проектным точек на местности определяют теми же способами, что при съемке точек ситуации.

Способ полярных координат применяют при наличии достаточно густой опорной сети, сложной ситуации и значительной рассредоточенности проектных точек. Например, от опорных точек А и В (рис. 215, а) требуется вынести в натуру проектные точки 1 и 2. Графически. по плану определяют координаты проектных точек по формулам. Затем решением обратных геодезических задач вычисляют углы a, b, g, r и расстояния d1, d2, d3.

Для выноса в натуру проектной точки 1 теодолит устанавливают в опорной точке А (см. рис. 215, а) и задают направление от линии АВ под углом a. По заданному направлению лентой откладывают горизонтальное проложение линии d1, с учетом поправок.

Для выноса в натуру точки 2 теодолит устанавливают в точке В, задают направление под углом b и откладывают линию d2.

Для контроля лентой измеряют расстояние между точками 1 и 2. Оно должно отличаться от проектного значения d3 не более заданного предела точности.

Способ перпендикуляров (прямоугольных координат) применяют при наличии разбитой на местности строительной сетки, опорных линий, закрепленных на местности основных осей сооружения и др. Например, требуется вынести в натуру точки 1 и 2 сооружения от опорной линии АВ (рис. 215,6).

Графически или аналитически по проектному плану получают отрезки d1, d2 от опорной точки А до оснований перпендикуляров, опущенных из проектных точек 1 и 2 на опорную линию АВ, и отрезок d3.

Так же получают длины перпендикуляров r1 и r2.

Теодолит устанавливают и тщательно центрируют в точке С, задают направление СЕ под углом 90° к опорной линии АВ при КП и КЛ, лентой откладывают длину перпендикуляра r1 и закрепляют проектную точку 1. Аналогично находят положение проектной точки 2.

Для контроля измеряют расстояние d. Если невязка fd = d-dпр в пределах допустимой точности, то поправку вводят путем перемещения каждой проектной точки на 0,5fd, удаляя друг от друга, если невязка с минусом, или сближая, если невязка с плюсом.

Способ угловых засечек применяют, когда от опорных до проектных точек расстояния измерить нельзя (точки расположены за оврагом, за речкой и т.д.).

Для выноса в натуру, например, точки D (рис. 215, в) решением обратной геодезической задачи вычисляют углы a, b, g, d.

Устанавливая теодолит последовательно в опорных точках А, В, и С и откладывая при КП и КЛ углы а, a, b, g, d, задают направления и каждое обозначают двумя вехами около возможного пересечения их (А1А2), (В1В2) и (С1С2). Пересечение этих трех направлений является проектной точкой D.

Способ линейных засечек применяют в случаях, когда расстояния между проектными и опорными точками не более длины мерного прибора (ленты, рулетки). Например, проектную точку С (рис. 215, г) в натуру можно вынести так. Решением обратной геодезической задачи по координатам точек А, С и В вычисляют длины линий АС=d1 и ВС==d2. Концы двух лент закрепляют в опорных точках А и В и укладывают лепты так, чтобы отсчет d1 на левой ленте совместился с отсчетом d2 на правой ленте. Точка совмещения отсчетов С будет проектной.

Рис. 215. Способы перенесения проектных точек в натуру:

а — полярный, 6 — перпендикуляров, в – угловых засечек, г — линейных засечек, д — прокладкой теодолитных ходов.

-министерство стр-ва РФ

-межведомственный совет, который возглавляет министр стр-ва РФ

-органы исполнительной власти субъектов РФ

-органы управления по стр-ву, архитектуре и градостроительства

-территориальные органы по экспертизе

-территориальные лицензионные центры

-территориальные органы архитектурно – строительного надзора

-территориальные по ценообразованию

-территориальные геолого — геодезические службы.

Источник