Как образуются горные породы?

Минералы редко встречаются поодиночке. Их совокупности образуют горные породы естественные природные агрегаты множества минералов. Так, очень распространенная горная порода гранит состоит из спаянных между собой минералов кварца, полевого шпата и слюды. По своему происхождению горные породы бывают магматические, осадочные и метаморфические .

Магматические и осадочные горные породы изменяются под воздействием высоких температур и давления. Рыхлые известняки превращаются в более плотный и прочный мрамор, глины — в глинистые сланцы, граниты — в гнейсы. Такие горные породы называются метаморфическими (от греч. metamorphosis — «преображение»).

Как образуются магматические горные породы?

Магматические горные породы образуются, когда магма поднимается к поверхности Земли. При медленном застывании магмы внутри земной коры образуются интрузивные горные породы (гранит, диориты, габбро), которые имеют зернистую структуру из-за содержащихся в них крупных кристаллов. Если магма изливается на поверхность в виде потоков лавы, то образуются вулканические, или эффузивные, горные породы. К ним относятся базальт, обсидиан, состоящие из очень мелких кристаллов, — крупные кристаллы просто не успевают вырасти, поскольку лава остывает сравнительно быстро.

Как образуются осадочные горные породы?

Осадочные горные породы образуются в результате накопления на земной поверхности толщ осадков, продуктов разрушения всех других горных пород. Подвижные стихии — вода, ветер, ледники — уносят обломки, и они в виде щебня, гальки, песка и глины откладываются на новом месте, иногда на расстоянии в сотни и тысячи километров от места образования. Такие осадочные горные породы называют обломочными. При испарении растворов минеральных веществ образуются химические осадочные горные породы, к которым относится, например, поваренная соль, образующая мощные залежи на дне высыхающих соленых водоемов.

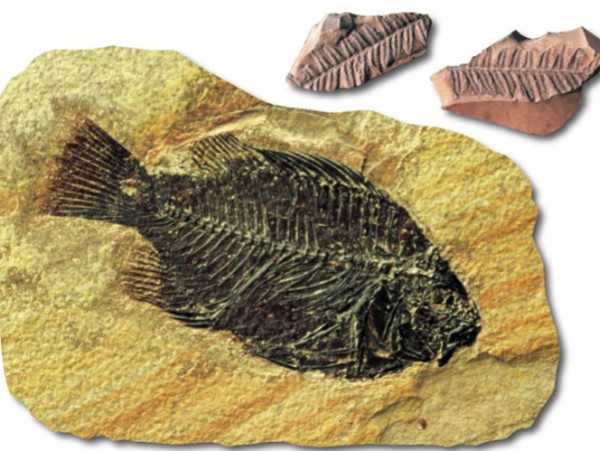

Из скоплений остатков растений и животных формируются органические осадочные горные породы. Очень интенсивно их образование происходило в теплых богатых жизнью мелководных морях и озерах, на дне которых за миллионы лет накопились мощные отложения известняка, мела, диатомита. На суше со временем из остатков растений образовались угли, горючие сланцы, торф. В органических горных породах довольно часто находят окаменевшие остатки давно вымерших животных, четкие отпечатки частей древних растений. Осадочные породы распространены очень широко, они покрывают 75% поверхности Земли.

Источник

Происхождение и классификация горных пород

На протяжении своего существования Земля прошла длинный ряд непрерывных изменений. Они вызываются процессами различными по скорости, по масштабности и по источникам энергии. Эти процессы перемещения вещества, видоизменяющие земную кору и поверхность Земли, называются геологическими или геодинамическими.

Эндогенными процессами называются такие геологические процессы, происхождение которых связано с глубокими недрами Земли. В недрах Земли под внешними ее оболочками происходят сложные физико-механические и физико-химические преобразования вещества, в результате которых возникают мощные силы, воздействующие на земную кору, за счет которых они преобразуют ее. Эндогенные процессы коренным образом меняют характер земной коры и, в частности, ее поверхности; они приводят к созданию основных форм рельефа поверхности Земли – горных стран и отдельных возвышенностей, огромных впадин – вместилищ океанической и морской воды и др. Основными внутренними источниками энергии Земли являются: гравитационная дифференциация, ротационные (вращательные) силы, радиоактивный распад, химические и фазовые превращения, происходящие в недрах. Процессы, вызванные этими источниками энергии, называются эндогеннымиили процессами внутренней динамики. К ним относят:

1. тектонические движения (колебательные и горообразовательные);

Вторая группа процессов вызвана внешними источниками энергии и проявляется на поверхности Земли и их называют экзогенными. Это солнечная энергия и гравитация, перемещения водных и воздушных масс, влияние различных растительных и животных организмов, их воздействие на горные породы и минералы. Такие процессы называются экзогеннымиили процессами внешней динамики. К ним относят:

2. влияние текучих поверхностных и подземных вод;

3. влияние ледников и водно-ледниковых потоков;

4. процессы в мерзлой зоне литосферы;

5. влияние морей и океанов, озер и болот;

6. гравитационные процессы;

7. деятельность человека (техногенез).

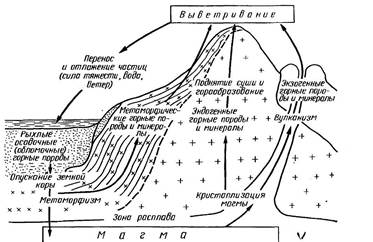

Эндогенные и экзогенные процессы действуют одновременно и тесно связаны друг с другом (рис. 2.5)

Горные породы – природная совокупность минералов более или менее постоянного минералогического состава, образующая самостоятельное тело в земной коре

Горные породы формируются при различных процессах, протекающих как в недрах Земли, так и на ее поверхности, образуя сплавы, механические смеси, состоящие из одного (мрамор) или нескольких минералов (гранит) (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Происхождение горных пород.

Горные породы классифицируют по происхождению (по генезису) и химическому составу. По происхождению выделяют магматические, осадочные и метаморфические породы (рис. 2.6).

Рисунок 2.6. Классификация горных пород по типу образования

Магматические и метаморфические горные породы слагают около 90 % объёма земной коры, однако, на поверхности материков области их распространения сравнительно невелики. Остальные 10 % приходятся на долю осадочных пород, занимающих 75 % площади земной поверхности.

Магматические горные породы подразделяют на интрузивные – глубинные и эффузивные – излившиеся.

Интрузивные горные породы образуются в недрах Земли в условиях высоких давлений и очень медленного остывания. Магма на глубине нескольких десятков километров от поверхности Земли находится под очень большим всесторонним гидростатическим давлением, достигающим нескольких тысяч атмосфер, и обладает высокой температурой. При внедрении магмы в вышележащие слои Земли физическая обстановка изменяется: магма встречается с твердыми и относительно холодными породами и начинает застывать и кристаллизоваться. Однако отдача тепла магмой в окружающую среду происходит очень медленно, так как теплопроводность горных пород низка. Температура магмы падает постепенно в течение миллионов лет. Примером может служить следующее наблюдение: на Северном Кавказе в районе Пятигорска интрузия магмы произошла в конце палеогенового периода (

30 млн. лет назад). Однако и в настоящее время разогретые массы магмы существуют на сравнительно небольшой глубине, на что указывают выходящие на поверхность земли горячие источники.

При медленном остывании магмы происходит постепенная и последовательная раздельная кристаллизация входящих в ее состав химических соединений, каждое из которых превращается в кристалл какого-либо минерала. Благодаря медленному росту кристаллы могут достигать относительно больших размеров, поэтому для многих интрузивных пород характерна крупно кристаллическая структура. В результате медленного остывания магмы происходит полная кристаллизация всего ее вещества, и в возникшей породе не остается аморфных участков.

Образующиеся в ходе кристаллизации минералы выпадают из расплава в определенной временной последовательности. Эту последовательность определяет степень тугоплавкости минералов, а также химический состав магмы. Большую роль в процессе кристаллизации играют летучие парообразные и газообразные вещества, способствующие и часто определяющие порядок и скорость кристаллизации минералов.

Поясним это на примере магмы гранитного состава, в результате кристаллизации которой на глубине образуется порода – гранит. В состав гранита входят такие породообразующие минералы, как полевые шпаты, кварц, из темноцветных силикатов – и реже роговая обманка (табл. 2.4). Температура плавления биотита и роговой обманки очень высокая (при 600 МПа 620–270 о С), поэтому их кристаллы образуются еще в жидкой магме.

Во вторую фазу кристаллизации возникают кристаллы полевых шпатов, температура плавления которых ниже, чем у темных силикатов (при 10 5 Па 1120 – 1250 о С). В отличие от условий первой фазы при кристаллизации полевых шпатов в жидкой массе магмы уже существуют твердые кристаллы темноцветных силикатов. Вследствие этого кристаллы полевых шпатов могут «обрастать» кристаллы биотита или роговой обманки и включать их в себя.

После кристаллизации темных и светлых силикатов порода окажется сформированной на 75—80% объема. Кремнезем, содержащийся в гранитной магме в избытке, начнет переходить в твердое кристаллическое состояние в последнюю очередь, превращаясь в кварц. Его кристаллы занимают свободное пространство между ранее образовавшимися кристаллами биотита, роговой обманки и полевого шпата и приобретать вид зерен неправильной формы, хотя внутреннее строение их кристаллической решетки вполне правильно. В итоге произойдет полная кристаллизация магмы, все ее вещество примет кристаллическое строение. Возникшая таким путем структура породы получила название полнокристаллической. Полнокристаллическая структура дает информацию о глубинных, или абиссальных, условия застывания магмы.

На больших глубинах в условиях всестороннего давления ориентировка осей и плоскостей растущих кристаллов ничем не контролируется, и расположение их в породе случайно. Подобную текстуру породы называют массивной, неориентированной; она характерна в основном для глубинных пород.

В ходе магматической интрузии возможно течение вязкой массы магмы, хотя и в ограниченных пределах. При этом кристаллы с удлиненными формами, например столбики роговых обманок и листочки слюды, ориентируются длинными осями параллельно направлению потоков в магме. Образуется так называемая флюидальная текстура. Встречаясь в интрузивных породах, она, однако, более типична для пород эффузивных.

Эффузивные горные породы образуются при излиянии на поверхность земли расплавленной магмы. При эффузии почти мгновенно, меняются температура окружающей среды и давление, снижающееся от нескольких тысяч атм. до 1 атм. В результате этого вначале начинается бурное выделение газов, растворенных в магме, сопровождающееся взрывами. Лава, выходящая из жерла вулкана, расплескивается, выбрасываясь вверх брызгами. Выделяющиеся из лавы газы могут ее вспенивать, образуя многочисленные пузыри, сохраняющиеся и при затвердевании вещества. Так образуется пузырчатая текстура. Порода подобного сложения получила название пемзы. Ее плотность настолько низка, что пемза плавает в воде.

Резко снижающаяся температура создает условия, при которых одновременно кристаллизуются многие минералы. Однако очень быстрое затвердевание вещества приводит к образованию мелких зачаточных форм кристаллов, которые можно обнаружить только под микроскопом. Значительная часть породы превращается в аморфную или стекловатую массу. Такая структура пород называется скрытокристаллической. При очень быстром остывании лавы процесс кристаллизации может и вовсе не начаться, в этом случае порода целиком будет состоять из вулканического стекла. Такая порода названа обсидианом. Это черная, темно-серая или темно-бурая порода с раковистым изломом, похожая на глыбу стекла. Полости газовых пузырей часто заполняются минералами, которые образуются вторично – в результате их кристаллизации из растворов горячих вод, проникших в застывшую лаву. При этом на фоне темно-серой породы, имеющей скрытокристаллическую структуру, выделяются округлые светлые пятна таких включений. Обычно они представлены такими минералами как кальцит и аморфный кремнезем – опал и халцедон.

С процессом извержения вулканов связано также образование группы пород, которые принято называть пиропластическими. Выделяющиеся из магмы газы часто скапливаются внутри жерла вулкана в таких больших количествах и под столь большим давлением, что возникают мощные взрывы, выбрасывающие высоко в атмосферу огромные массы лавы, состоящей из частиц самых разных размеров. Они остывают в воздухе и падают на землю в виде твердых пылинок, горошин и более крупных обломков. Их называют вулканическим пеплом. Массы этого вулканического материала покрывают окрестности извергающегося вулкана толстым рыхлым слоем. Дожди смачивают его, и он приходит в движение, образуя потоки вулканической грязи. Высыхая, грязь превращается в легкую пористую и твердую породу, называемую туфом. Подобная порода, образованная на дне моря или озера называется туффитом.

Классификация интрузивных и эффузивных пород строят на основе указанных выше особенностей структуры и текстуры, а также их химического и минералогического состава. По химическому составу магматические горные породы делят в зависимости от содержания в них окиси кремния SiO2 (табл. 2.5). Кислые породы чаще бывают светлыми, иногда белыми. С уменьшением содержания кремнезема окраска породы изменяется от серой до темно-серой. Для ультраосновных пород характерна черная или темно-зеленая окраска, зависящая от увеличения содержания темноцветных минералов, богатых окислами железа и магния.

Таблица 2.5. Классификация магматических пород по содержанию окиси кремния.

| Название группы | Содержание SiO2, % масс. | Горные породы (примеры) |

| Низко и некремнеземнистые | 78 % | пегматит, аляскит, пемзы, вулканическое стекло |

В табл. 2.6. приведена краткая характеристика основных магматических горных пород.

Таблица 2.6. Характеристика основных магматических горных пород.

| Горная порода | Минералогический состав | Структура |

| Интрузивные породы | ||

| Гранит красный, розовый, светло-серый | Кварц, полевые шпаты (ортоклаз, микроклин), роговая обманка, слюды | Полнокристаллическая, равномернозернистая и порфировидная |

| Сиенит | Ортоклаз, микроклин, роговая обманка, биотит | Полнокристаллическая, равномернозернистая и порфировидная |

| Габбро | Плагиоклазы (от лабрадора до анортита), оливин | Полнокристаллическая, равномернозернистая и порфировидная |

| Эффузивные породы | ||

| Пемза | Из различных минералов, обогащенных кремнием | Пенистая, сильнопузырчатая |

| Вулканический туф | Из различных минералов, обогащенных кремнием | Пузырчатая |

| Вулканическое стекло (обсидиан) | Кварц | Стекловатая |

| Липарит (эффузивный аналог гранита) | Кварц, полевые шпаты (ортоклаз, микроклин) | Порфировая |

| Трахит (эффузивный аналог сиенита) | Ортоклаз, микроклин, роговая обманка, биотит | Порфировая, тонкопузырчатая |

| Базальт (эффузивный аналог габбро) | Плагиоклазы, оливин, авгит | Плотная, мелко-кристаллическая, скрытокристаллическая |

| Андезит | Плагиоклазы, полевые шпаты, роговая обманка, биотит | Неполнокристаллическая порфировая, мелкозернистая |

Наибольшее распространение в земной коре имеют граниты (интрузивные породы), андезиты и базальты (эффузивные породы).

30% массы земной коры. Граниты состоят в основном из трех минералов: кварца, полевого шпата и слюды (или роговой обманки).

Андезиты – породы с вкраплениями из полевых шпатов (альбита, анортита), роговой обманки, слюд и пироксена – составляют

25% массы земной коры.

20% массы земной коры, в их состав входят преимущественно полевые шпаты, пироксен, оливин. Остальное приходится на долю всех остальных горных пород.

Осадочные горные породы образуются при механическом и химическом разрушении магматических пород под действием воды, воздуха и органического вещества.

По признаку происхождения их делят на три группы: обломочные, химические и органические.

Обломочные горные породы образуются в процессах разрушения, переноса и отложения обломков горных пород. Это чаще всего каменистые осыпи, галечники, пески, суглинки, глины и лёссы. Обломочные породы разделяют по крупности:

· грубообломочные (> 2 мм); остроугольные обломки – дресва, щебень, сцементированные глинистыми сланцами, образуют брекчии, а окатанные – гравий, галька – конгломераты);

· среднеобломочные (от 2 до 0,5 мм) – образуют пески;

· мелкообломочные, или пылеватые – образуют лёссы;

· тонкообломочные, или глинистые (

Дата добавления: 2015-06-27 ; просмотров: 13419 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник