Законы Ману

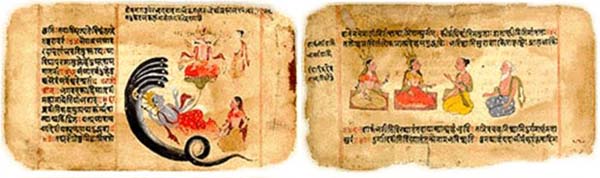

Матсья (рыба) спасает саптариши и Ману от Всемирного потопа

Законы Ману или «Ману-смрити» (санскр. मनुस्मृति, manusmṛti), также известна как Ману-самхита — памятник древнеиндийского права, древнеиндийский сборник религиозно-нравственных и правовых предписаний и традицией, написанный легендарным прародителем человечества — Ману (санскр. मनु). Ману — первый царь, правивший землёй и единственный человек, спасённый Вишну от всемирного потопа.

«Ману-смрити» сложилась во II веке до н. э. — II веке н. э.

Самыми древними считаются II—VI главы (II — правила жизни в период обучения; III-IV — правила жизни семьянина-домохозяина; V — некоторые религиозные нормы; VI — правила жизни отшельника;)

Тексты Законов Ману созданы в северной Индии брахманами и мудрецом Махариши Бхригу (185 — 151 г.г. до н.э.) в период социальной нестабильности после распада империй Маурьев и Шунга, для защиты законов ведизма от неведических движений — от набирающего рост буддизма. К. П. Джаясвала указывает ещё более точную дату: 150—120 годы до н. э.

В 300 году до н. э. древнегреческий путешественник Мегасфен описывал, что люди в регионе Матхуры поклонялись Гераклу (которого принято отождествлять с Кришной).

«Ману-смрити» как кодекс правил.

Социальное устройство.

Из самых ранних произведений санскритской литературы известно, что говорившие на арийских наречиях народы в период первоначального заселения Северной Индии (приблизительно с 1500 по 1200 год до н. э.) уже «Ману-смрити» выделяет четыре «варны» (санскр. «цвет») — четыре главных сословия:

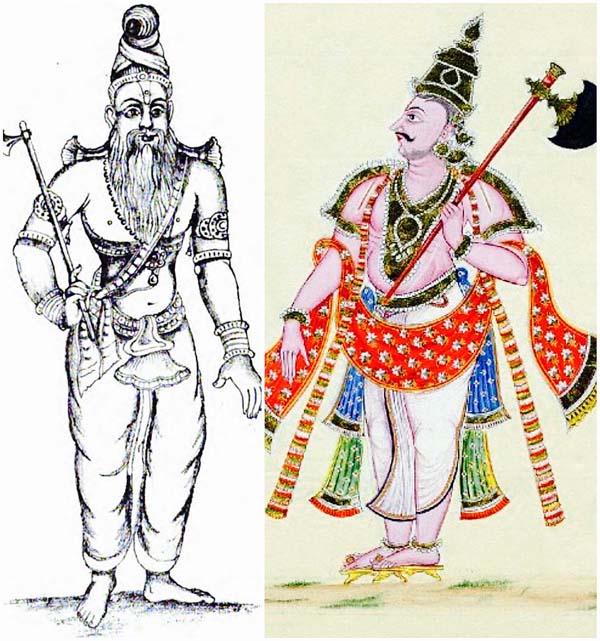

— брахманов (священнослужителей),

— кшатриев (воинов),

— вайшьев (торговцев, ростовщиков, скотоводов и земледельцев)

— шудры (слуги и разнорабочих) — к услужению «дваждырождённым».

Двиджа (рус. дваждырождённые) в индуизме называют членов трёх высших варн (брахманы, кшатрии и вайшьи).

В Законе Ману существовало три запрета для четырёх варн (сословий) — запрет на совместную трапезу, совместную молитву и брак между разными кастами. Сказание о скифских царях.

В «Ману-смрити» упоминаются лица, «презренные даже для отверженных» и указаны семь случаев, при которых человек становился рабом (даса):

— военнопленный (дхваджарта),

— за содержание (бхактадаса),

— рождённый в доме (грихаджа),

— купленный (крита),

— подаренный (датрирна),

— доставшийся по наследству (пайтрика)

— в силу наказания (дандадаса). Раб не имел никаких прав, заключенные им сделки считались недействительными. Дети рабыни считались собственностью хозяина.

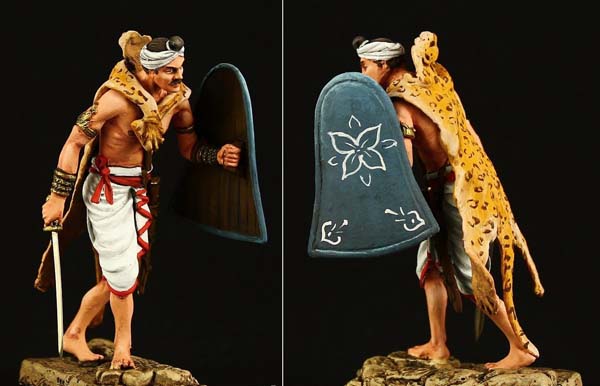

Оружие могли носить только кшатрии (воины). Кшатрии должны были при любых обстоятельствах защищать брахманов, женщин, детей, стариков и коров, а также тех, кто не может сам себя защитить и просит о помощи.

Другие «дваждырождённые» могли браться за оружие только когда для них «наступает время бедствий». Войны были важным источником процветания государства.

Почитался царь — мужественный воин, который добывал силой то, чего он не имел. В ведическом санскрите слова — Сару, сарратья — sarru, sarи, sirratu, sarathya — рать, ратный, соратник, (sа – совместно, ratha- колесница, воитель, герой. От слова ведического санскрита «сарру»- sarru- происходит слово – «царь» в славянских языках, а в германских — кезарь и кайзер. В Риг-веде: саратхи — Sarathi — возница колесницы – «соратник». Первоначальное значение слова царь означало «саратник», воин.

«ЗМ, VII, 101. То, что он не имеет, пусть старается [приобрести] силой (danda), приобретенное-охраняет заботливо, сохраненное — приумножает приращением, приумноженное — вручает достойным получать [дары]».

Знания, с помощью которых царь управлял государством «Данда-нити» — «справедливое правление» царя.

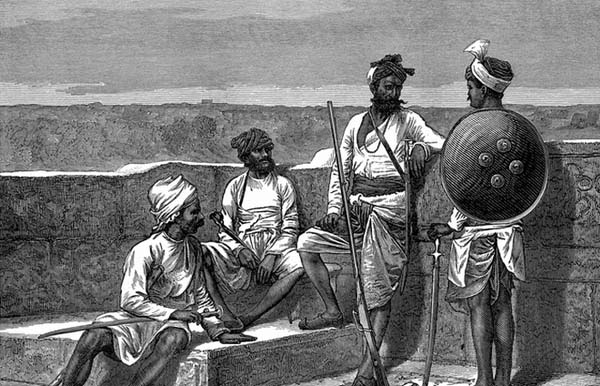

Царю переходила большая часть награбленного имущества, в частности земля, оружие, золото, серебро; остальное подлежало дележу среди солдат. Армия выполняла также функции охраны государственного порядка, для чего воинские отряды помещались среди «двух, трёх, пяти, а также сотен деревень».

Главной задачей царя являлась охрана его подданных, за что он имел право назначить им налог (бали), однако он должен был быть умерен в его сборах.

Царь осуществлял правосудие с помощью опытных брахманов, и являлся опекуном всех малолетних, больных, вдов.

Царю предписывалось почитать брахманов, знающих Веды — священное писание индуизма, и поступать по их совету. Царь назначал должностных лиц и контролировал их деятельность.

Для каждой деревни царь назначал старосту, для десяти, двадцати, ста и тысячи деревень он назначал управляющего.

Судебной инстанцией был суд, в который входили царь вместе с брахманами и опытными советниками либо назначенный царём брахман, «окружённый тремя судьями». Толковать нормы права в суде мог только брахман, в крайнем случае кшатрия или вайшья.

Большое внимание уделяется свидетельским показаниям в суде. Свидетель должен был являться равным по социальному статусу той стороне в процессе, относительно которой он дает показания. Только в случае тяжких преступлений (воровство, насилие и пр.) свидетели не проверялись слишком тщательно на предмет надёжности. При отсутствии надлежащих свидетелей разрешалось принимать свидетельства ребёнка, старика, ученика (в отношении учителя), родственника, раба и женщины.

Имущественные отношения.

В «Ману-смрити» говорится о сроках давности пользования, владения вещью, влекущих за собой превращение владения в собственность. Данный срок составлял 10 лет. Правило давности не распространялось на залог и вклад.

Существовало семь законных способов приобретения имущества: 1) путём передачи вещи по наследству, 2) получения её в дар, 3) покупки, 4) завоевания, 5) ростовщичества, 6) исполнения работы, и 7) милостыня. Первые три способа были доступны для всех варн, четвёртый — только для кшатриев (воинов), пятый и шестой — для вайшьев (торговцев, скотоводов и земледельцев), милостыня была привилегией брахманов.

Недействительными считались те сделки, которые были совершены путём обмана или насилия, пьяным или безумным человеком, находившимся в состоянии гнева, горя, а также рабом, стариком, ребёнком.

Наёмный труд был неприемлем для высших варн, так как услужение являлось «собачьим образом жизни», а брахману следовало его избегать. Наёмный работник, не выполнивший работу, подвергался штрафу. Даже в случае его болезни наёмная плата не выплачивалась, если работа была не полностью закончена.

Семейные отношения.

Брачно-семейным отношениям («дхарма жён и мужей») в Законах Ману посвящены в основном главы III и IX.

В Законах Ману выделяется восемь форм брака, распространённых в Индии.

Первые четыре брака поощрялись брахманами:

— брахму (вручение отцом «наделённой драгоценностями» дочери жениху),

— дайву (вручение дочери жрецу, когда он исполняет обряд),

— аршу (отец выдаёт дочь жениху после получения от него быка и коровы или двух пар)

— праджапатью (вручение отцом дочери жениху после слов «Исполняйте вместе дхарму»).

Другие («дурные») виды брака:

— асура (покупка невесты),

— гандхарву (добровольный союз жениха и невесты без согласия родителей),

— ракшасу (похищение невесты)

— самый худший вид — пайшачу (насилие над девушкой в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или безумной). Брать в жёны несовершеннолетних не запрещалось. Многожёнство не поощрялось, но муж мог взять вторую жену, если первая была склонна к пьянству, злобна или расточительна.

Браки между различными варнами (сословиями) не поощрялись, но были возможными, если муж принадлежал к более высокой варне, чем жена. Однако их дети были неравны в своих правах на наследство, к примеру, сын шудрянки и «дваждырождённого» не имел права на наследство, кроме того, что давал ему отец.

Женщина согласно «Ману-смрити» должна была всю жизнь находиться под защитой мужчины (отца — в детстве, мужа — в молодости, сына — в старости). Главным её назначением считалось рождение и воспитание детей, особенно сыновей. Законным отцом ребёнка считался муж матери независимо от того, кто им был фактически. Продажа жены и детей считалась возможной, но являлась грехом, однако даже проданная жена не освобождалась от мужа.

В случае, если жена не рожала детей, муж мог взять новую жену через 8 лет, если рожала детей мертворожденными — через 10 лет, если рожала только девочек — через 11 лет. В случае грубости жены муж мог взять новую «немедленно».

Жёны, потерявшие мужей, не могли повторно выходить замуж, но в случае смерти бездетного мужа жена по требованию родственников должна была родить от его брата или другого близкого человека.

Преступления и наказания

Согласно Законам Ману великими грехами (махапатака) было убийство брахмана, пьянство, кража, прелюбодеяние с женой гуру (учителя), а также сообщество с таким грешником. Следствием этих преступлений было наказание вплоть до лишения всей собственности и изгнания из страны.

От наказания освобождался убийца, если он защищал себя при охране жертвенных даров и при защите женщин и брахманов. При этом не имело значения, был ли убит гуру, ребёнок, престарелый или даже брахман, весьма учёный в Ведах. Также грехом не являлось «убийство убийцы».

Наказание зависело от варны наказуемого. Например, за оскорбление словом или действием равного себе по положению или представителя низшей варны накладывался штраф, но за такое же преступление шудры в отношении «дваждырождённых» влекло за собой телесное наказание — отрезание языка, губ, рук, ноги, кастрацию.

Прелюбодеяние относилось к тяжким преступлениям. Согласно «Законам Ману» людей, которые домогались чужих жён, царь должен был изгнать, «подвергать наказанию, внушающему трепет», к прелюбодеянию относились «услужливость, заигрывание, прикосновение к украшениям и одеждам, а также совместное сидение на ложе». Все небрахманы, виновные в прелюбодеянии, подвергались смертной казни. Однако проституция жены с согласия мужа не наказывалась. Лишение чести девушки против её воли влекло за собой телесное наказание, отрезание пальцев в случае, если преступник был не равен по положению с потерпевшей. Равный по положению был обязан выплатить крупный штраф.

Неверная жена должна была подвергнуться затравливанию собаками, а её сожитель — сожжению на раскалённом железном ложе. За преступное сожительство со свободной женщиной также накладывалось наказание в зависимости от варны мужчины.

«Собирание кореньев, плодов от деревьев, дров для огня и травы для корма скота» не являлись преступлением.

Похищение «родовитых людей, особенно женщин, так же как и лучших драгоценных камней» наказывалось смертной казнью, воровство коров — отсечением ноги.

Царю предписывается использование следующих видов наказаний: заточение (ниродхана), заковывание в цепи (бандха) и различные виды телесных наказаний (вадха).

К брахманам смертная казнь не применялась, вместо неё использовались другие виды наказания, связанные с публичным позором.

Источник

—>Помощь при подготовке к семинарам —>

Семинары на отлично!

Законы Ману (Древняя Индия,

II в. до н.э. – II в. н.э.)

Глава I

81. А ради процветания миров он (Брахма) создал из своих уст, рук, бедер и ступней (соответственно) брахмана, кшатрия, вайшия и шудру.

87. А для сохранения всей этой вселенной он, пресветлый, для рождения от уст, рук, бедер и ступней установил особые занятия.

88. Обучение, изучение (Веды), жертвоприношение для себя и жертвоприношение для других, раздачу и получение (милостыни) он установил для брахманов.

89. Охрану подданных, раздачу (милостыни), жертвоприношение, изучение (Веды) и непреверженность к мирским утехам он указал для кшатрия.

90. Пастьбу скота и также раздачу (милостыни), жертвоприношение, изучение (Веды), торговлю, растовщичество и земледелие – для вайшия.

91. Но только одно занятие Владыка указал для шудры – служение этим варнам со смирением.

96. Из живых существ наилучшими считаются одушевленные, между одушевленными – разумные, между разумными – люди, между людьми – брахманы.

97. Ведь брахман, рождаясь для охранения сокровищницы дхармы /правило добродетельного поведения человека, соответствующее занимаемому им статусу/, занимает высшее место на земле как владыка всех существ.

100. Все, что существует в мире, – это собственность брахмана: вследствие превосходства рождения именно брахман имеет право на все это.

102. С целью определения обязанностей его и остальных мудрых Ману, происшедший от Самосущего, составил эту шастру /сборник предписаний и поучений в различных областях знаний/.

107. В ней полностью изложена дхарма, добродетельность и греховность деяний, а также извечное правило жизни четырех варн.

Глава II

12. При первом браке дваждырожденному рекомендуется (жена) его варны; но у поступающих по любви могут быть жены согласно прямому порядку (варн).

13. Для шудры предписана жена шудрянка, для вайшия (шудрянка) и своей варны, для кшатрия – те (обе) и своей (варны), для брахмана – те (три), а также своей (варны).

14. Ни в одном сказании не упоминается жена-жудрянка у брахмана или кшатрия, даже находящегося в крайних обстоятельствах.

17. Брахман, возведя шудрянку на ложе (после смерти), низвергается в ад; произведя от нее сына, он лишается брахманства.

51. Разумному отцу не следует брать даже самого незначительного вознаграждения за дочь; ибо человек, берущий по жадности вознаграждение, является продавцом потомства.

55. Девушки должны быть почитаемы и украшаемы отцами, братьями, мужами, а также деверями, желающими много благополучия.

56. Где женщины почитаются, там боги радуются, но где не почитаются, там все ритуальные действия беплодны.

Глава IV

138. Надо говорить правду, говорить приятное, не следует говорить неприятную правду, не следует говорить приятную ложь – такова вечная дхарма.

256. Все вещи определяются словом, имеют основанием слово, произошли от слова: кто же нечестен в речи, тот нечестен во всем.

Глава VII

2. Кшатрием, получившим посвящение, как предписано Ведой, должна совершаться, как положено, охрана всего этого мира.

3. Ибо, когда люди, не имеющие царя, рассеялись во все стороны от страха, владыка создал царя для охраны этого (мира).

13. Пусть (никто) не нарушает дхарму, которую царь установил в пользу желательных для него (людей), и даже дхарму – нежелательную для нежелательных.

14. Для этого владыка с самого начала создал сына – Наказание, охранителя всех живых существ, (воплощенную) дхарму, полную блеска Брахмы.

15. Из страха перед ним все живые существа – недвижущиеся и движущиеся – служат пользе и не уклоняются от исполнения (дхармы).

16. Рассмотрев основательно место и время (преступления), возможность и степень сознательности, ему надо накладывать (наказание), как полагается, на людей, живущих неправедно.

18. Наказание правит всеми людьми, Наказание же охраняет, Наказание бодрствует, когда все спят: мудрые объявили Наказание воплощением дхармы.

20. Если бы царь не налагал неустанно Наказание на заслуживающих его, более сильные изжарили бы слабых, как рыбу на вертеле.

21. никто не имел бы собственности и произошло бы перемешение высших и низших.

24. Все варны испортились бы, все преграды были бы сокрушены, и произошло бы возмущение всего народа от колебания в (наложении) Наказания.

48. Доносительство, насилие, вероломство, зависть, гневливость, нарушение (прав) собственности и оскорбление словом и палкой – группа из восьми (пороков), порожденных гневом.

111. Царь, который по неразумению беспечно мучает свою страну, немедленно лишается вместе с родственниками страны и жизни.

137. Пусть царь ежегодно заставляет простой народ, живущий в стране (самостоятельным) промыслом, платить нечто, называемое налогом.

144. Высшая дхарма кшатрия – охрана подданных, ибо царь, вкушающий перечисленные плоды /имеются в виду налоги, которые царь собирает с подданных/ (тем самым) принимает на себя обязательство по исполнению дхармы.

Глава VIII

1. Царь, желая рассмотреть судебные дела, пусть является подготовленным в суд вместе с брахманами и опытными советниками.

2. Там, сидя или стоя, подняв правую руку, в скромной одежде и украшениях, надо рассматривать дела тяжущихся сторон.

4. Из них первое – неуплата долга, (затем) заклад, продажа чужого, соучастие в (торговле или другом) объединении, неотдача данного.

5. Неуплата жалованья, нарушение соглашения, отмена купли и продажи, спор хозяина с пастухом.

6. Дхарма в споре о границе, клевета и оскорбление действием, кража, насилие, а также прелюбодеяние.

7. Дхарма мужа и жены, раздел наследства, игра в кости и битье об раклад – эти восемнадцать поводов судебного разбирательства в этом мире.

13. Или не следует приходить в суд, или должно говорить правильно: человек, не говорящий или лгущий, является грешником.

24. Зная пользу и вред, особенно дхарму и адхарму, надо рассматривать дела тяжущихся сторон, следуя порядку варн.

28. Следует установить опеку для женщин бездетных, лишившихся семьи, для жен и вдов, верных мужьям, и для больных.

30. Царю надлежит заставить хранить три года имущество, хозяин которого скрылся: до истечения трех лет – может получить хозяин, после – может забрать царь.

45. Руководствуясь правилами судопроизводства, надо иметь в виду истину, предмет (иска), себя самого /то есть помня, что несправедливым решением можно лишить себя вечного блаженства, заключающегося в “достижении неба”/, свидетеля, место, время и обстоятельства.

46. Что имеется в практике добродетельных и справедливых дваждырожденных, то, не противоречащее (обычаям) страны, семей и каст, надо устанавливать (в качестве закона).

62. Домохозяева, имеющие детей, коренные жители, кшатрии, вайшии и шудры, вызванные истцом, достойны давать наказания, а не всякий – кроме крайних обстоятельств.

68. Пусть дают свидетельские показания относительно женщин – женщины, относительно дваждырожденных – также дваждырожденные, честные шудры – относительно шудр, относительно низкорожденных – низкорожденные.

77. Один бескорыстный мужчина может быть свидетелем, а также другие (многие мужчины), не отягощенные пороками, но не женщины, (хотя бы и) честные, даже если их много – вследствие непостоянства женского ума.

83. Правдой очищается свидетель, посредством правды возрастает дхарма: именно поэтому должна быть высказана правда свидетелями из всех варн.

85. Злодеи думают: “Никто не видит нас”, – но их видят боги, а также их совесть.

113. Надо заставить клясться брахмана (своей) правдивостью, кшартия – колесницами и оружием, вайшия – коровами, зерном и золотом, шудру – всеми тяжкими преступлениями.

114. Или следует заставить (обвиняемого) взять огонь , погрузиться в воду или же прикоснуться к головам жены и сыновей в отдельности.

115. Тот, кого пылающий огонь не обжигает, кого вода не заставляет подняться вверх и (с кем) вскоре не случится несчастья, должен считаться чистым в клятве.

127. Несправедливое наказание губит честь и разрушает славу среди людей, а в другом мире лишает неба, следует всегда избегать этого.

140. Ростовщик может получать процнт, увеличивающий богатство, установленный Васишткой /причисляется к десяти великим ришу, святым мудрецам, создателям Ману/ – брать восьмидесятую часть со ста в месяц /что составляет 15% годовых/.

142. Ровно два, три, четыре и пять процентов со ста в месяц полагается брать соответственно порядку варн.

147. Если собственник поблизости молча наблюдает, как что-либо используется другим в течение десяти лет, он не имеет права получить это (обратно).

163. Договор, заключеннй пьяным, безумным, страдающим (от болезни), рабом, ребенком, старым, а также неуполномоченным, недействителен.

164. Соглашение, даже будучи подкрепленным (письменными документами, дачей залога), не является истинным, если оно заключено в нарушение дхармы, принятой в деловых отношениях.

165. Обманный залог или продажу, обманный дар или принятие (его) – все, где виден обман, надо отменить.

167. Если даже раб заключает договор для пользы семейства, то старшему (в доме), живушему в своей стране или вне ее, не полагается отказываться от него.

168. Данное по принуждению, используемое насилием, а также написанное по принуждению – все дела, совершенные по принуждению, Ману объявил недействительными.

177. Должнику полагается исполнить для кредитора равное (долгу) даже работой, (если он) равного или низшего происхождения, но если более высокого, он может отдавать постепенно.

195. Если (что-либо) дано наедине или получено наедине, наедине должно быть возвращено: как вручено, так (должно быть и) возвращено.

199. Дар или продажа, произведенные несобственником, должны быть признаны недействительными согласно правилу судопроизводства.

201. Кто получает какую-либо вещь при продаже ее в присутствии свидетелей, тот получает вещь честно и по закону покупкой.

203. Не должно продавать (товара) смешанного с другим, ни сложного качества, ни недостаточного (по весу), ни неимеющегося в наличии, ни скрытого.

215. Наемный работник, который, не будучи больным, из наглости не исполнил установленную работу, должен быть оштрафован. и его жалованье не должно быть уплачено ему.

216. Но если он болен и если, выздоровев, исполняет (работу), как ранее было установлено, он может получить жалованье даже (по прошествии) очень долгого времени.

222. Если кто-нибудь в этом мире, купив или подарив что-либо, раскаивается в этом, он может отдать или получить эту вещь в продолжении десяти дней.

267. Кшатрий, обругав брахмана, подлежит штрафу в сотню (пан); вайшия – в две с половиной (сотни пан), но шудра подлежит телесному наказанию.

268. При оскорблении кшатрия брахман должен быть оштрафован пятьюдесятью (панами); вайшия – двадцатью пятью; шудры – штрафом в двенадцать пан.

270. Рожденный один раз /т.е. шудра: “вторым рождением” назывался обряд посвящения, который разрешался только членам трех высших варн, отчего они так и назывались дваждырожденными/, поносящий ужасной бранью дваждырожденных, заслуживает отрезания языка, ведь он – самого низкого происхождения.

279. Тот член, каким человек низший ударит высшего, – именно он – у него должен быть отрезан, таково предприсание Ману..

286. Когда нанесен удар с целью (причинения) повреждения людям и животным, надо накладывать штраф, соответствующий размеру повреждения.

288. Кто портит имущество кого-либо намеренно или даже ненамеренно, – тому полагается возместить (ущерб) и внести царю (штраф), равный (ущербу).

302. Пусть царь проявляет крайнее старание в обуздании воров: от обуздания воров его слава возрастает и страна процветает.

323. При похищении родовитых людей, и особенно женщин, а также лучших драгоценных камней (преступник) заслуживает смертной казни.

332. Деяние, которое совершено в присутствии (собственника) и сопровождалось насилием, – грабеж, если оно совершено в его отсутствие – кража, (даже если) она после совершения и отрицается.

345. Человек, совершивший насилие, должен считаться худшим злодеем, чем ругатель, вор и ударивший палкой.

349. Убивающий, защищая самого себя,при охране жертвенных даров, при защите женщин и брахмана по закону не совершает греха.

352. Людей, домогающихся чужих женщин, царю следует изгонять, подвергнув наказаниям, внушающим трепет.

353. Ибо (прелюбодеяние), возникает из этого, рождает смешение варн, благодаря которому (возникает) адхарма, уничтожающая корни и причиняющая гибель всему.

359. Небрахман, виновный в прелюбодеянии, заслуживает смертной казни: жены всех четырех варн всегда должын быть охраняемы.

364. Кто обесчестит девушку протв ее воли, тот немедленно подлежит телесному наказанию, но человек, обесчестивший с ее согласия, не подлежит телесному наказанию.

366. Низший, сошедшийся с высшей, заслуживает телесного наказания: сошедшемуся с равной полагается уплатить брачное вознагараждение, если отец согласен.

371. Если женщина, обнаглевшая вследствие знатности родственников и (своего) превосходства, изменяет своему мужу, пусть царь прикажет затравить ее собаками на многолюдном месте.

379. Для брахмана полагается обритие (головы вместо) смертной казни: для других же варн смертная казнь может применяться.

381. На земле нет поступка, более несоответствующего дхарме, чем убийство брахмана, поэтому царю не следует даже помышлять о его убийстве.

415. Захваченный под знаменем, раб за содержание, рожденный в доме, купленный, подаренный, доставшийся по наследству и раб в силу наказания – таковы семь разрядов рабов.

416. Жена, сын и раб – трое считаются не имеющими собственности; чьи они, того и имущество, которое они приобретают.

417. Брахман может умеренно присваивать имущество шуды, ибо у него нет никакой собственности, ведь он тот, имущество которого забирается хозяином.

Глава IX

2. День и ночь женщины должны находиться в зависимости от своих мужчин, ибо (будучи) приверженными к мирским утехам, они должны быть удерживаемы в их желаниях.

3. Отец охраняет ее в детстве, муж охраняет в молодости, сыновья охраняют в старости: женщина никогда не пригодна для самостоятельности.

46. Ни вследствии продажи, ни оставления ее (мужем) жена не освобождается от мужа: такую мы знаем дхарму.

77. Мужу полагается терпеть ненавидящую (его) жену год, но по (прошествии) года, отобрав дар, он может прекратить сожительство с ней.

80. Приверженная к пьянству, ко (всему) дурному, противоречащая, больная, злобная или расточительная является женой, при которой может быть всегда взята другая.

81. Если жена не рождает детей, может быть взята другая на восьмом году, если рождает детей мертвыми – на десятом, если рождает (только) девочек – на одиннадцатом, если строптивая – немедленно.

101. “Взаимную верность надо сохранять до смерти” – это должно считать (выраженной) вкратце высшей дхармой мужа и жены.

104. По смерти отца и матери братья, собравшись, могут разделить поровну отцовскую собственность: при них, живущих, они неправомочны.

108. Пусть старший (брат) охраняет младших братьев, как отец, а те ведут себя по отношению к старшему брату, как сыновья.

148. Но девушкам-сестрам братья пусть дадут из своих частей каждый четвертую часть его доли: отказавшиеся пусть будут изгоями.

185. Не братья, не родители, а сыновья получают собственность отца: собственность бездетного получает отец, а также братья.

189. Имущество (умершего) брахмана никогда не должно забираться царем – таково правило; но (имущество людей) других варн при отсутсвии всех (наследников) царь может забирать.

270. Пусть справедливый царь не велит казнить вора, (если у него) не (найдено) краденого; пойманного с краденым (и) с (воровским) инструментом пусть велит казнить не колеблясь.

273 А кто, живущий дхармой, нарушит соглашение, связанное с исполнение дхармы, того надо наказать штрафом, как (и всякого), нарушающего присущую ему дхарму.

276. Царю следует, отрубив обе руки, велеть посадить на острый кол тех воров, которые совершают кражу ночью, сделав пролом (в стене дома).

277. При первой краже надо велеть отрезать у вора два пальца, при второй – руку и ногу, при третьей он заслуживает смертной казни.

323. Без брахмана не преуспевает кшатрий, без кшартия не процветает брахман; брахман и кшатрий, обхединившись, процветают в этом мире и в ином 334. Для шудра же высшая дхарма, ведущая к блаженству, обслуживание прославленных брахманов-домохозяев, изучивших Веду.

Глава X

4. Брахманы, кшатрии и вайшии – три варны дваждырожденных, четвертая же – шудры – рожденные один раз, пятой же нет.

58. Подлость, грубость, жестокость, неисполнение предписанных обязанностей отличают в этом мире человека нечистого по происхождению.

63. Ненанесение вреда, правдивость, неприсвоение чужого, чистота и обуздание органов – основная дхарма для четырех варн – объявил Ману.

79. Ради средств существования для кшатрия (предписано) ношение меча и стрелы, для вайшии – торговля, (разведение) животных, земледелие, но (брахманам) – дарение, учение, жертвоприношение.

115. Существуют семь законных способов приобретения имущества: наследование, получение, покупка, завоевание, растовщичество, исполнение работы, а также получение (милостыни) от добродетельных.

117. Брахману и даже кшатрию не полагается ссужать (деньги) под проценты: но при желании он, конечно, может дать грешнику (ссуду) под небольшой процент для (исполнения) дхармы.

130. Эти дхармы четырех варн в бедственных обстоятельствах объявлены: правильно исполняющие их достигают высшего блаженства.

Источник