Пластические способы

К пластическим способам изображения рельефа относятся способ штрихов крутизны, теневых штрихов, способ отмывки и фоторельеф. Способ штрихов крутизны бал разработан саксонским картографом Иоганном Леманом в 1799г. В основу своего метода Леман положил принцип отвесного освещения. Исходя из этого, плоскость, на которую падают отвесно идущие лучи, будет получать тем меньше света, чем больше угол наклона этой плоскости к горизонту. Поэтому склоны с большим углом наклона будут получать меньше света и будут более затемненными. Изображение затемненности склонов Леман производил при помощи штрихов (гашюр), идущих по направлению ската, чередующихся с белами просветами.

Соотношение белого промежутка к ширине штриха соответствует соотношению света к тени и определяется посредством косинуса угла наклона ската к местности. Получалось, что скаты малой величины плохо выражались, тогда Леман произвел двойное усиление тени и равномерное нарастание тени, пропорционально увеличению угла наклона. Отношение света, т. е. промежутка между штрихами С, к тени, т. е. к толщине штриха Т, выражается пропорцией:

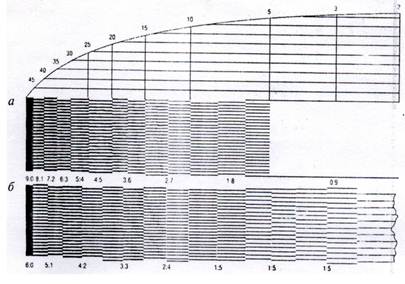

где ά – угол наклона склоны. Леманом была составлена специальная шкала, получившая название шкалы Лемана. Она состояла из десяти ступеней (рис.). Для склонов с углами 0 -5 о отношение ширины штриха к ширине просвета составляло 0:9, 5 -10 о – 1:8 . 40-45 о – 8:1, а склоны с крутизной более 45 о покрывались сплошным цветом.

Рис.6.3. Шкалы штрихов крутизны.

а- шкала И.Лемана, б- шкала Главного штаба

Позже было разработано много других шкал для изображения равнинного и горного рельефа. Для горных районов применялась Боварская шкала, позволявшая изображать рельеф штрихами до 60 о крутизны склонов, австрийская — до 80 о и др. На русских картах применялись другие шкалы, которые позволяли более детально отображать равнинную местность (уклоны менее 15 о ), на них изменена толщина штрихов и ширина просветов между ними, увеличено количество градаций: шкала А. П. Болотова, шкала Генерального штаба. Прекрасными образцами изображения рельефа способом штрихов крутизны являются русские топографические карты XIX в.: одно-, трех-, десятиверстная Европейской России и стоверстная Азиатской России.

При изображении рельефа способом теневых штрихов применяется косое освещение (обычно северо-западное). При помещении источника света сбоку образуются светотени, так как часть склонов освещается, а часть остается темной. Распределение светотеней показывается штрихами, получившими название теневых штрихов.

Способы штрихов обеспечивают большую наглядность показа рельефа, но не позволяют определять высоты местности. При отображении рельефа штрихами крутизны плохо выражаются пологие склоны и затемняются крутые склоны, требуется много времени и мастерства для вычерчивания штрихов, порой трудно определить по толщине штрихов к какой ступени он относится (начали применять фигурные штрихи – штрихи Мюфлинга, но из-за трудности их вычерчивания они не получили распространения). При изображении рельефа теневыми штрихами невозможно оценивать крутизны склонов и , в зависимости от того с какой стороны освещается рельеф, получаются различные представления о формах рельефа.

Теневые штрихи более применимы для карт среднего и мелкого масштабов, тогда как штрихи крутизны – для крупномасштабных карт.

К пластическим способам изображения рельефа относится и способ отмывки. Сущность этого способа заключается в том же, что и способа штрихов (крутизны и теневых), с той только разницей, что вместо штрихов при показе степени затемненности ската, производится накладывание тени при помощи красок различных оттенков. Коричневая или черная (серая) краска наносится кистью на затененные склоны так, чтобы на крутых склонах тени лежали гуще, а пологие – выглядели светлее. Отмывка может производится при косом (боковом), отвесном освещении и при комбинированном освещении, сочетающем эффекты бокового и отвесного освещения (рис.6.4.).

Метод отмывки дает наглядное пластическое изображение рельефа, как бы фотографию рельефной модели местности, но не дает возможности определения по карте крутизны склонов и высот точек. Поэтому его широко применяют для карт мелкого масштаба и для отдельных карт, где требуется передать лишь общее представление о рельефе местности, но чаще всего как дополнение к горизонталям и многоцветной гипсометрической карте. В картографии используется и вариант сплошной отмывки, когда применяют несколько красок (например, для низменностей – зеленую, для средневысотных участков – желтую и т. д.) и их оттенками передают различные по высоте участки. Затемненность склонов показывается обычным способом отмывки, но с применением различных цветов для разных по высоте участков. Этим способом изображен рельеф на общегеографических картах в Географическом атласе материков.

Рис.6.4. Отмывка рельефа при северо — западном освещении

В настоящее время применяется аналитическая (автоматическая) отмывка, выполняющаяся на основе подробной цифровой модели рельефа. Она широко используется при компьютерном картографировании.

К пластическим способам изображении рельефа суши на картах относится также фоторельеф. Фоторельеф получают фотографированием объемных моделей рельефа местности при боковом их освещении. Иногда фоторельеф применяется в атласах в дополнение к основе на тематических картах.

Принцип косого или отвесного освещения применяется и при точечном способе, предложенном Эккертом. Различия в крутизне склонов при этом способе выражались: 1) или точками различного диаметра для разной крутизны склонов (диаметр точек зависит от косинуса угла наклона местности; 2) или количеством точек на 1 см 2 . Этот способ не нашел широкого применения, так как точки сливаются с другими элементами карт, затемняют остальное содержание карт, особенно точки разных диаметров.

Источник

Тема Способы создания мелкомасштабных географических карт (стр. 3 )

| Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |

4. Условная глобулярная (шаровая) произвольная проекция Арроусмита. В этой проекции строят изображения западного и восточного полушарий Земли.

Тема. Содержание мелкомасштабных географических карт

Для создания мелкомасштабной географической карты последовательно необходимо выполнить следующие действия:

Построить картографическую сетку из параллелей и меридианов в заданной картографической проекции и масштабе;

На готовую сетку по координатам нанести плановые и высотные опорные точки, по которым вычертить географическую основу карты (береговую линию и гидрографию);

На полученные контуры географических объектов нанести специальное содержание карты.

По содержанию географические карты делятся на 3 группы:

Общегеографические – это карты, на которых показаны видимые на земной поверхности объекты природы и хозяйственной деятельности человека, например: топографическая карта.

Тематические карты, которые посвящены какой-либо конкретной тематике, например: климатическая карта, карта полезных ископаемых и др.

Комплексные карты, на которых изображены объекты и явления и природы и хозяйственной деятельности не только реально существующие, но и абстрактные, например: рельеф, административное деление, промышленные центры, сельскохозяйственная специализация районов и т. п. некоторые географы считают комплексные карты не отдельной группой, а частным случаем тематических карт.

Основным элементом содержания общегеографических и ряда тематических карт (физических) является рельеф.

РЕЛЬЕФ – главный элемент ландшафта, это совокупность неровностей суши, дна океанов и морей, состоящих из выпуклых и вогнутых форм.

ТРЕБОВАНИЯ, которым должно подчиняться изображение рельефа на картах:

метричность изображения, обеспечивающая возможность получения по карте абсолютных высот и превышений, характеристик углов наклона, расчленения;

пластичность изображения, т. е. наглядная передача неровностей рельефа, формирующая объемный зрительный образ местности;

морфологическое соответствие изображения, проявляющееся в стремлении подчеркнуть типологические особенности форм рельефа, его структурность.

СПОСОБЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ РЕЛЬЕФА НА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТАХ могут быть различными и зависят от назначения карты.

могут быть представлены перспективным рисунком, картинным и физиографическим изображением рельефа. Этот способ не дает знаний об абсолютных или относительных высотах местности, о крутизне склонов, а лишь передает общее морфологическое расположение водоразделов, направление основных гряд и хребтов. Этот способ чаще всего применяется на исторических картах.

Способ перспективного рисунка

Способ ГОРИЗОНТАЛЕЙ – на карту наносятся воображаемые линии равных высот (изогипсы) и глубин (изобаты). На карте они представляют собой проекции сечения рельефа уровенными поверхностями, проведенными через заданный интервал, называемый высота сечения рельефа. По картам с горизонталями можно определять абсолютную и относительную высоту точек,

форму и крутизну склонов, рассчитать морфометрические показатели вертикального и горизонтального расчленения. Способ применяется на топографических картах.

ГИПСОМЕТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ – это способ с применением изогипс и послойной окраски по ступеням высот. Используется для придания рельефу в горизонталях большей читаемости и выразительности за счет цветовой послойной окраски физических полей между изогипсами. Обычно шкалы строятся по принципу: «чем выше, тем темнее», «чем глубже, тем темнее».

На обзорных географических картах обычно проводят изогипсу 200 м, отделяющую низменные равнины от возвышенных, изогипсу 500 м, приблизительно составляющую высотную границу между возвышенными и нагорными равнинами, изогипсу 1000 м – верхний предел низких гор; изогипсу 2000 м, составляющую верхний предел средневысотных гор, выше которых поднимаются лишь высокие горы. Способ используется на физических картах.

ПЛАСТИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ (способы светотеневой пластики) изображения рельефа создают эффект выпуклости земной поверхности, особенно при переходе от отрицательных к положительным формам рельефа, но не обладают метричностью.

Способ отмывки – это создание полутонового изображения при заданном освещении местности. В картографии используются три варианта отмывки:

— отмывка при боковом (косом) освещении,

— отмывка при отвесном освещении,

— отмывка при комбинированном освещении.

Фоторельеф получают фотографированием объемных моделей рельефа местности при боковом их освещении.

Легкую серую отмывку наносят в дополнение к изогипсам и многоцветной послойной окраске. Этим обеспечиваются максимальная пластичность и высокие эстетические качества изображения.

ВЫСОТНЫЕ ОТМЕТКИ – это цифры, помещаемые на картах возле точек и

указывающие их абсолютную или относительную высоту или глубину. С помощью высотных отметок показывают вершины гор, холмов, высоты перевалов и т. п. На морских навигационных картах применяются отметки глубин, которые часто составляют главный способ изображения подводного рельефа. Способ высотных отметок как правило дополняет иные способы изображения рельефа и используется на физических картах вместе с гипсометрическим и пластическими способами.

СПОСОБЫ ШТРИХОВ хорошо передают пластику рельефа, его морфологию, но не позволяют определять абсолютные и относительные высоты.

Штрихи крутизны выполняются по принципу: «чем круче, тем темнее», т. е. существует зависимость отношения толщины штрихов к толщине белых промежутков между ними.

Теневые штрихи наносят на карту с целью воспроизведения распределения светотени в соответствии с ее фактическим распределением при косом освещении местности, когда часть склонов освещается, а часть остается темной.

АНАГЛИФИЧЕСКИЙ СПОСОБ основан на стереоскопическом эффекте. Если одни горизонтали на карте изобразить красным цветом, а другие -–зеленым, то, рассматривая совмещенное изображение через цветные очки-светофильтры тех же самых цветов можно получить объемное изображение рельефа.

ПРОФИЛЬ – изображение разреза местности вертикальной плоскостью по заданному направлению. Построение профилей по географическим картам необходимо при разнообразных исследованиях природных условий территории, для решения научных и практических задач.

Гипсометрический профиль местности дает наглядное представление о строении рельефа земной поверхности по избранной линии.

ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ ГИПСОМЕТРИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ:

По заданной лини профиля по карте определяют расстояние от начальной до конечной точки и выбирают удобный горизонтальный масштаб;

По карте определяют абсолютные (максимальную и минимальную) отметки высот вдоль линии профиля, рассчитывают превышение между ними и выбирают удобный вертикальный масштаб;

Вычертив две взаимно перпендикулярные координатные оси, в начальной точке на горизонтальной оси подписывают отметку изогипсы, лежащей несколько ниже самой низкой точки профиля. Вертикальную ось делят на отрезки по 1 см и оцифровывают в соответствии с выбранным вертикальным масштабом;

На горизонтальную ось последовательно переносят с карты расстояния от начальной точки профиля до изогипс, пересекающих линию профиля, и из полученных точек восстанавливают перпендикуляры, высота которых соответствует отметкам изогипс на карте и на вертикальной оси;

Верхние точки перпендикуляров соединяют плавной кривой линией;

Над полученной кривой подписывают названия географических объектов, пересекаемых линией профиля.

В тех случаях, когда необходимо более наглядно, чем на карте, представить взаимосвязь между различными элементами территории, например, зависимость между геологическим строением и рельефом; рельефом и растительностью; рельефом, почвами, сельским хозяйством и т. д. составляются комплексные профили или разрезы местности.

ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПРОФИЛЯ МЕСТНОСТИ:

Выявляют общегеографические и тематические карты, необходимые для создания комплексного профиля или разреза;

Проводят построение гипсометрического профиля местности;

Полученный гипсометрический профиль дополняют требуемой информацией с других тематических карт, на которые тоже наносят профильную линию. Из полученных на горизонтальной оси точек, соответствующих границам смены тематических элементов данной карты восстанавливают перпендикуляры до пересечения с линией гипсометрического профиля;

В полосах, образуемых перпендикулярами, между линией гипсометрического профиля и горизонтальной осью отображают геологическое строение;

Под гипсометрическим профилем узкой полоской отображают почвы, перенося перпендикулярами информацию с почвенной карты и показывая границы типов почв;

Над линией гипсометрического профиля показывают растительность, температуру воздуха, количество осадков и другие необходимые элементы природы, социальной сферы и хозяйства.

Тема Язык карты и его структура. Способы изображения явлений на тематических картах

Одним из основных свойств географической карты является ее условная знаковость. Для формирования картографического изображения используется особый язык, который обеспечивает отображение, хранение и передачу пространственной информации.

Как и любой язык, язык карты имеет свой словарь, включающий условные обозначения, способы изображения и грамматику – правила и принципы построения системы условных знаков.

В языке карты различают два подъязыка (слоя). Один подъязык (слой) представлен условными знаками и служит для отображения содержания карты, т. е. показывает что представляет собой объект, каковы его характеристики (типы почв, горных пород, отраслей хозяйства и т. п.)

Другой подъязык (слой) представлен сетью координатных линий (параллелей и меридианов) с пояснительными подписями и обеспечивает отражение данных о пространственной форме, взаиморасположении объектов картографирования и их положение относительно сторон света. Правда, характеризуя этот подъязык карты необходимо отметить, что на пространственно определенное значение может указывать не только сеть географических координат. В настоящее время довольно широко распространены карты в так называемой «плавающей» компоновке, где нет сети меридианов и параллелей, но расположение объектов при создании карты все равно производилось по координатам.

Источник