- Пшеничный лист

- Особенности формирования пшеничного листа

- Строение листа пшеницы

- Типы пшеничных листьев

- Листовое жилкование

- Опушение

- Кущение

- Способ прикрепления листа пшеницы

- внешнее строение (морфология) листьев

- ФОРМА ЛИСТОВОЙ ПЛАСТИНКИ

- ФОРМА КРАЯ ЛИСТОВОЙ ПЛАСТИНКИ

- РАСЧЛЕНЕНИЕ ЛИСТОВОЙ ПЛАСТИНКИ

- ЛИСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

- Внутреннее строение (анатомия) листа

- Видео YouTube

- Внутреннее строение листа

Пшеничный лист

Пшеничные листья — важный фотосинтезирующий материал. Их количество и размеры влияют на урожай пшеницы. Они способствуют ассимиляции и интенсивному росту растения. Более подробно об этом будет рассмотрено в предлагаемой статье.

Особенности формирования пшеничного листа

Данный процесс занимает длительное время, особенно у озимых сортов. Формирование происходит из верхнего слоя меристемы конуса нарастания. Во время деления клеток меристемы образовываются бугорки, похожие на выступы. Верхний бугорок разрастается и появляется первый лист с насыщенным зеленым цветом.

Озимая пшеница остается зеленой до самой весны. На протяжении 7–15 суток после появления всходов, заканчивается развитие первого листа. Постепенно образовывается второй, третий, четвертый и.т.д. Но каждый последующий превышает размеры предыдущего. Самый крупный лист пшеницы — последний.

При благоприятных условиях роста его формирование приходится на период колошения культуры.

Когда стоит засуха или у растения недостаток элементов питания, с пшеничными листьями происходит следующее:

- Длина и величина небольшого размера;

- Верхние отстают в росте от средних.

- Отмирание начинается с нижних слоев. Некоторая часть питательных веществ отмерших листьев оттекает в те, что размещены выше, а также в стебель и зерна.

Строение листа пшеницы

Состоит он из трех частей:

Нижняя часть влагалища крепко охватывает стебель по кругу. Внизу находится небольшое кольцеобразное утолщение, которое называют листвой узел. Со временем узел разрастается и создает давление на стебель, что помогает подымать пшеницу после полегания. По всей длине стебля располагаются междоузлия снизу вверх, разделенные стеблевыми узлами.

На месте перехода влагалища в пластинку у пшеницы есть тоненькая, наполовину прозрачная пленка, – это лигула или язычок, плотно прилегающий к стеблю. Так создается преграда для попадания в трубку влагалища воды и паразитов. У язычка имеется два выроста – ушки. В безлигульных сортах пшеницы язычок развит слабо, ушек нет.

По мере развития листовой пластины из меристемы, что расположена у основания, вытягивается влагалище. На листовой пластинке у пшеницы имеются утолщения, это соответствует проводящим пучкам, которые проходят по всей длине. Его верхняя сторона и нижняя различные:

- Верх – ровный, гладкий

- Низ – ребристый, шероховатый

Ширина пшеничных листьев может колебаться от 3 до 20 см в зависимости от сорта. Они плоские, длинные, широколинейные, сидячие с поочередным расположением.

Мощь растения и размер первого листа зависят от величины пшеничных зерен и условий произрастания. Крупные зерна дадут большее количество сосудистых пучков — по ним поступают питательные вещества. Постепенно растение приобретает силу.

Типы пшеничных листьев

Они делятся на два типа:

- Прикорневые (образуются из подземных узлов).

- Стеблевые (формируются на надземной части стебля).

Прикорневые (нижние) листья растут весной, когда корень еще слабый, но в грунте достаточное количество влаги, питания. Развиваются они из питательных веществ зерна.

Надземные или стеблевые произрастают, когда растение пшеницы уже взрослое, стебель приобретает форму трубки и образовался колос. Они крупные, живут долго. Их развитие имеет существенное значение в ассимиляции культуры, особенно в развитии корня и зачатии колоса.

Полезно использовать удобрения для увеличения площади листьев. Также величина и количество листов пшеницы зависит от биологических особенностей сорта. Зачастую, сорта пшеницы различают по размеру листа.

Листовое жилкование

Разветвление в листьях проводящих жилок (путей) называется жилкование листа или проводящая система. По жилкам протекает вода, минеральные вещества, продукты фотосинтеза. Жилкование бывает разных типов. У пшеницы отчетливо просматривается жилкование листа. Преобладает параллельное или дуговидное жилкование.

- При параллельном типе жилки проходят вдоль листа, параллельно друг другу.

- В дуговидном — жилки сходятся в верхней части листа. Первичные жилки самостоятельно выходят из листового влагалища, переходя в основание пластины, и тянутся до вершины листа.

Опушение

Кроме жилкования, на многих пшеничных листах можно увидеть волоски. Они являются одноклеточными образованиями и появляются из-за размножения клеток эпидермиса на внешних стенках.

Степень опушения зависит от температуры воздуха. Если температура понижается, то опушение увеличивается, если происходит повышение температурного режима — количество волосков уменьшается. Они защищают растение. На песчаных и земляных грунтах больше страдают сорта пшеницы без опушения или с малым количеством опушки. Сорта с большим количеством волосков страдают меньше.

Когда ветер подымает песчинки и несет их над пшеничным полем, то сталкиваясь с волосками, песчинки отскакивают, эпидермис не повреждается. Если повреждается эпидермис, культура интенсивно испаряет влагу и растение остается беззащитным от неблагоприятных условий природы.

Благодаря опушению, пшеница меньше подвергается грибковым болезням, нападению вредителей.

Неоднородность опушки влияет на листовой окрас: от светло-зеленого до сизовато-зеленого с разнообразием оттенков.

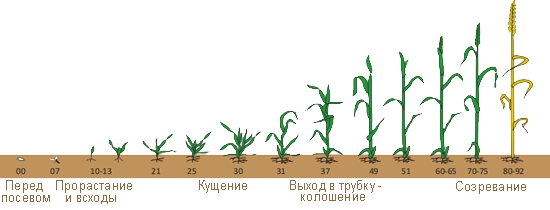

Кущение

При появлении 2-3 побегов приостанавливается рост стебля и активно развиваются стеблевые корни, новые побеги. Кущение начинает развиваться, когда на поверхности грунта появился первый боковой побег. Сильное кущение может тормозить развитие побегов, образующие зерна.

Кущение делят на два вида:

- Продуктивное – берутся во внимание только стебли дающие зерно.

- Общее – учитываются все стеблевые побеги.

В процессе развития пшеницы фермеры обращают внимание на продуктивное кущение. Интенсивность кущения пшеницы зависит от таких факторов, как:

- Плодородность грунта

- Влага

- Температурный режим

- Интенсивность освещения

- Протяженность светового дня

Чем продолжительнее кущение, тем больше боковых побегов развивается. У озимой пшеницы возможно два периода кущения (осенний, весенний). В осенний период кустистость может продолжаться пока температура не упадет до +2-3 С. Осеннее кущение длится 25–30 суток, весеннее – 30–35 суток.

Весной у озимых сортов кущение возобновляется и длится до выхода в трубку. Если озимую пшеницу посеяли поздно и не развилось осеннее кущение, то стеблестой формируется весной. Заканчивается процесс, когда сформировалось 8-9 листов. В период всходов и в разгар кущения полезно применить подкормку. Хорошо отзываются фермеры о морфорегуляторах, азотной подпитке. От питания зависит развитие главного побега, колоса и урожай пшеницы.

Рост пшеничных листьев – важнейший показатель условий развития культуры, что учитывается при ее выращивании. Применяя знания и рекомендации предложенные в статье, можно посодействовать увеличению урожая.

Источник

Способ прикрепления листа пшеницы

Лист — вегетативный боковой фотосинтезирующий орган растений с ограниченным ростом.

Рост листа осуществляется за счет деления клеток интеркалярной меристемы в основании листовой пластины.

внешнее строение (морфология) листьев

Лист состоит из черешка и листовой пластинки (рис. 1).

Расширенная часть черешка в месте прикрепления к стеблю называется основаниемлиста.

У некоторых растений в основании черешка образуются парные плоские листовидные структуры — прилистники.

Сидячий лист — лист, не имеющий черешка.

Основание листа может разрастаться и принимать вид трубочки (влагалища), защищающей пазушные почки и интеркалярную меристему стебля. Такие листья называются влагалищными (рис. 1).

Рис. 1. Типы прикрепления листа к стеблю: A — черешковый лист (1 — листовая пластинка, 2 — черешок, 3 — основание, 4 — прилистники); Б — сидячий лист; В — влагалищный лист (5 — влагалище)

Сложные листья — листья с несколькими листовыми пластинами на черешке.

Рис. 2. Строение листа

В зависимости от числа и расположения листовых пластин выделяют несколько типов сложных листьев (рис. 3):

- парноперистосложные листья — листья, у которых от черешка отходят парные листовые пластинки (глядичия, карагана (желтая акация), мышиный горошек);

- непарноперистосложные листья — листья, у которых кроме парных есть еще непарный концевой листок (белая акация, рябина, ясень);

- тройчатосложные листья — листья, у которых от черешка отходят три листовые пластинки (кислица, клевер, земляника);

- пальчатосложные листья — листья, у которых от черешка радиально расходятся более трех листовых пластинок (каштан, люпин).

Рис. 3. Сложные листья: 1 — непарноперистосложный; 2 — парноперистосложный; 3 — пальчатосложный; 4 — тройчатосложный; 5 — дваждытройчатосложный; 6 — дваждыперистосложный

Жилки — сосудисто-волокнистые пучки, осуществляющие транспорт веществ в листовой пластине.

Расположение жилок в листовой пластинке называется жилкованием (рис. 4).

Рис. 4. Жилкование листа: а — параллельное, б — дуговидное, в — пальчатое, г — перистое

Жилкование у большинства папоротников и примитивных семенных растений (гинкго) дихотомическое, т. е. вильчатое: жилки делятся на двое, затем снова на двое и т. д. (рис. 5).

Рис. 5. Дихотомическое жилкование листа гинкго

У большинства хвойных в листе проходит одна или несколько продольных не связанных между собой жилок.

Параллельное и дуговое жилкование характерно для однодольных растений. В листовую пластинку входят сразу несколько жилок, проходящих вдоль всего листа, не пересекаясь. Если пластинка узкая, они идут параллельно друг другу (пшеница, кукуруза). Если же листовая пластинка широкая, жилки принимают дугообразную форму (ландыш, подорожник).

Пальчатое и перистое жилкование часто объединяют под названием сетчатое, оно характерно для двудольных растений.

ФОРМА ЛИСТОВОЙ ПЛАСТИНКИ

По форме листовые пластинки бывают округлые, овальные, эллиптические, яйцевидные, линейные, ланцетные, стреловидные, копьевидные и другие (рис. 6).

Рис. 6. Различная форма цельных листьев: А — игольчатые или игловидные листья сосны, Б — линейный лист злака, В — продолговатый лист ивы, Г — ланцетный лист, Д — обратно-ланцетный лист ивы, Е — овальный, или эллиптический, лист черемухи, Ж — яйцевидный лист бука, 3 — обратно-яйцевидный лист, И — округлый лист будры, К — лопатовидный лист живучки, Л — ромбический лист осокоря, М — дельтовидный лист березы, Н — щитовидный лист (черешок прикреплен снизу к центру округлой пластинки) настурции, О — сердцевидный лист липы, П — почковидный лист копытня, Р — стреловидный лист стрелолиста, С — копьевидный лист щавеля, Т — лировидный лист редьки (непарно-перистый лист, у которого верхушечная доля крупнее боковых)

ФОРМА КРАЯ ЛИСТОВОЙ ПЛАСТИНКИ

Рис. 7 . Форма края листовой пластинки: 1 — цельнокрайный; 2 — реснитчатый; 3 — пильчатый; 4 — зубчатый; 5 — струговидный; 6 — городчатый; 7 — волнистый; 8 — выемчатый

РАСЧЛЕНЕНИЕ ЛИСТОВОЙ ПЛАСТИНКИ

Пластинка листа может быть цельной и рассеченной.

Рассечение может быть перистым (рис. 8 (1–3)) и пальчатым (рис. 8 (4–6)).

Если рассеченность края не превышает одной четверти ширины полупластинки, то листья называют цельными, если же надрезанность пластинки больше, то такие листья называются расчлененными.

По степени расчленения листовой пластинки различают лопастные листья — выемки не доходят до половины полупластинки (рис. 8 (1, 4)), раздельные — выемки заходят глубже половины полупластинки (рис. 8 (2, 5)), рассеченные листья — выемки достигают главной жилки листа (картофель, гусиная лапка) (рис. 8 (3, 6)).

Рис. 8. Расчленение листовой пластинки: 1 — перисто-лопастный (дуб); 2 — перисто-раздельный (одуванчик); 3 — перисто-рассеченный (картофель); 4 — пальчато-лопастный (клен); 5 — пальчато-раздельный (герань); 6 — пальчато-рассеченный (клещевина)

ЛИСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Листорасположение — это расположение листьев на стебле (рис. 9).

Очередное листорасположение: листья располагаются будто по растянутой спирали, окружающей стебель, по очереди друг за другом (алоэ, береза, яблоня, роза).

Супротивное листорасположение: листья на стебле располагаются парами (каланхоэ, сирень, яснотка, мята).

Мутовчатое листорасположение: листья прикрепляются к стеблю мутовками — пучками (олеандр, вороний глаз, элодея, можжевельник).

Рис. 9. Листорасположение

Внутреннее строение (анатомия) листа

Видео YouTube

Внутреннее строение листа

Схема внутреннего строения листа

Лист, как и все органы растения, имеет клеточное строение. В его состав входят:

• кутикула-с лой клеток восковидного происхождения.

• эпидермис (верхний и нижний),( Слой клеток, которые защищают от вредного воздействия и излишней испаряемости. Часто поверх эпидермиса лист покрыт защитным слоем восковидного происхождения (кутикула).

• мезофилл или паренхима,( Специальные комплексы клеток, расположенные в основном на нижней поверхности листьев, через которые происходит испарение воды и газообмен. Поры или устьица эпидермиса открыты в воздушные камеры, таким образом, соединяя клетки губчатого слоя между собой.)

• сеть жилок,

• устьица.( Специальные комплексы клеток, расположенные в основном на нижней поверхности листьев, через которые происходит испарение воды и газообмен. Поры или устьица эпидермиса открыты в воздушные камеры, таким образом, соединяя клетки губчатого слоя между собой.

Листья обычно окрашены в зелёный цвет благодаря хлорофиллу – фотосинтезирующему пигменту, найденному в хлоропластах – пластидах. Растения, у которых ощущается недостаток либо отсутствие хлорофилла, не могут фотосинтезировать.

Растения в умеренных и северных широтах, а также в сезонно-сухих климатических зонах могут быть листопадными, то есть их листья с приходом неблагоприядного сезона опадают либо отмирают. Этот механизм имеет название сбрасывания или опадания. На месте опавшего листа на веточке образуется листовой рубец. В осенний период листья могут окраситься в жёлтый, оранжевый или красный цвет, так как с уменьшением солнечного света растение уменьшает выработку зелёного хлорофилла, и лист приобретает окраску вспомогательных пигментов, таких как каротиноид и антоцианин.

Источник