- Хлебобулочные изделия

- Основные способы приготовления ржаного и ржано-пшеничного теста, их сравнительная характеристика

- Основные способы приготовления ржаного и ржано-пшеничного теста, их сравнительная характеристика

- Способы приготовления теста из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки

- Приготовление теста на жидкой закваске

- Приготовление теста на концентрированной бездрожжевой молочнокислой закваске (КМКЗ)

Хлебобулочные изделия

Хлебопекарные свойства ржаной муки, существенно отличаются от пшеничной. Углеводно-амилазный комплекс характеризуется наличием определенного количества активной а-амилазы, более высокой атакуемостью крахмала и повышенным (2-3 %) содержанием высокомолекулярных пентозанов — слизей. Белково-протеиназный комплекс отличается способностью значительной части белков пептизироваться, образуя вязкий коллоидный раствор. Эти особенности ржаной муки обусловливают применение иных способов приготовления ржаного теста, которое по своим свойствам существенно отличается от пшеничного.

Тесто из смеси ржаной и пшеничной муки по свойствам ближе к ржаному, чем к пшеничному, поэтому готовится аналогично ржаному.

Ведущая роль в образовании ржаного теста принадлежит очень вязкой жидкой фазе, которая в значительной степени определяет физические свойства ржаного теста. Образуется жидкая фаза растворенными в воде сахарами, декстринами, солями, сильно пептизированными слизями и значительной частью неограниченно набухающих белков. В жидкой фазе распределяется твердая, состоящая из крахмальных зерен, отрубистых частиц, ограниченно набухающих белков, которые в условиях ржаного теста не образуют непрерывной твердой фазы — клей-ковинного каркаса. Структурно-механические свойства ржаного теста определяются главным образом жидкой фазой, поэтому оно обладает высокой вязкостью и пластичностью, но малой растяжимостью и упругостью.

Объем газообразной фазы, состоящей из пузырьков воздуха, захваченных при замесе, невелик и не превышает 3-5 % общего объема теста.

Регулируя кислотность ржаного теста, можно изменять его физические свойства и, следовательно, качество получаемого хлеба. Повышенная активная кислотность ржаного теста (рН 4,4 — 3,8) и особенно большое содержание в нем молочной кислоты способствуют пептизации неограниченно набухающих и набуханию нерастворимых белков. Нарастание кислотности (созревание) теста должно быть быстрым, длительное воздействие кислот на белки сильно дезагрегирует их, делает более доступными действию протеолитических ферментов. Это приводит к ослаблению формоудерживающей способности теста и получению хлеба низкого качества.

Быстрое нарастание кислотности ржаного хлеба необходимо также для торможения действия а-амилазы в процессе брожения и снижения температуры ее инактивации при выпечке. Подавление активности а-амилазы препятствует образованию декстринов и позволяет получать хлеб с эластичным, сухим на ощупь мякишем. Повышенная доля декстринов в тесте дает хлеб с липким заминающимся мякишем, часто с закалом у нижней корки, напоминающим хлеб из проросшего зерна. Быстрое нарастание кислотности обеспечивает применение заквасок, в которых уже накоплено значительное количество кислот, и число клеток кислотообразующих бактерий в 60-80 раз превышает содержание дрожжей.

Способы приготовления ржаного теста. Закваски готовят с разной влажностью: густые (влажность около 50 %), применяемые при традиционном приготовлении ржаного хлеба из обойной и обдирной муки, позволяют быстро накапливать кислоты; менее густые (квасы с влажностью 55-60 %) и жидкие (с влажностью 70-80 %). Можно перекачивать насосами, замешивать тесто непрерывным способом и применять для всех сортов ржаного и ржано-пшеничного хлеба. Кислотность можно регулировать температурой закваски и теста, количеством закваски, расходуемой на замес теста.

Закваски готовятся непосредственно на хлебозаводах. В начале их производства осуществляется разведочный цикл. Для этого берут старую закваску или лучше чистые культуры дрожжей и молочно-кислых бактерий определенных рас. В последние годы с этой целью стали использовать разработанный под руководством Л. Н. Казанской сухой лактобактерин — высушенные чистые культуры молочно-кислых бактерий, сочетания которых для разных видов заквасок различны. На чистых культурах замешивают «дрожжевую» закваску, добавляя к ним муку и воду, дают ей бродить 4-6 ч при температуре 26-30 °С, затем смешивают с новой порцией муки и воды и получают промежуточную закваску, которая снова бродит примерно столько же. На готовой промежуточной закваске замешивают основную «производственную» закваску, после 4-6 ч брожения она готова для замеса на ней теста. В общей сложности разведочный цикл приготовления закваски занимает около суток. За это время в ней размножается микрофлора и накапливаются кислоты. При соблюдении над лежащих санитарных условий и технологических режимов разведочный цикл может повторяться примерно один раз в год. Все остальное время хлебозавод работает «производственным» циклом, во время которого примерно 60-70 % готовой закваски расходуется на приготовление теста, а остальное количество идет на возобновление «производственной» закваски.

Тесто для простых сортов ржаного и ржано-пшеничного хлеба чаще готовится безопарный способом в две фазы: закваска — тесто. Длительность брожения закваски — 4-5 ч, теста до разделки- 1 -1,5 ч. Улучшенные (заварные) сорта хлеба требуют более длительного приготовления теста. Вначале из части муки, солода, растертого тмина или кориандра и примерно двух-трех-кратного по отношению к их массе количества горячей воды готовят заварку. Постепенно остывая, заварка осахаривается ферментами солода и муки. К остывшей заварке добавляют закваску, муку и воду и замешивают опару, а затем на созревшей опаре готовят тесто. Общая длительность приготовления теста вместе с заваркой — 3-4 ч.

Для ржано-пшеничного А. Ф. Данилович и П. Я- Заринь, а для ржаного хлеба из обдирной муки В. Л. Кретович и Д. Л. Азии предложили использовать сыворотку молочную сгущенную сквашенную. Введение 9-12 % сыворотки с содержанием сухих веществ 30 % и кислотностью около 2500° Тернера и 1,2 % прессованных дрожжей позволяет отказаться от применения заквасок.

Время брожения теста составляет 2 ч, значительно упрощается процесс тестоведения. Одновременно хлеб обогащается питательными веществами, содержащимися в сыворотке.

Созревание (брожение) ржаного и ржано-пшеничного теста, как и пшеничного, является следствием сложного комплекса проходящих в нем процессов.

Микробиологические процессы протекают под действием различных молочно-кислых бактерий, находящихся в заквасках, муке и другом сырье. Среди них находятся гомо- и гетероферментативные виды. Гомоферментативные бактерии в качестве основного продукта образуют молочную кислоту, незначительное количество уксусной и не образуют диоксид углерода (С02), т. е. они являются только кислотообразователями, но в разрыхлении теста участия не принимают. Наибольшее значение среди них имеют Lactobacillus plantarum u L. casei.

Гетероферментативные молочно-кислые бактерии наряду с молочной образуют большое количество уксусной и других летучих кислот, а также диоксид углерода, разрыхляющий тесто. Если же учесть, что количество молочно-кислых бактерий во много раз превышает число дрожжевых клеток, то становится ясным, что их вклад в разрыхление ржаного теста весьма существен. Основными бактериями этой группы в ржаном тесте являются Lactobacillus brevis u L. fermenti.

Вкусовые достоинства ржаного хлеба во многом определяются соотношением в нем молочной и уксусной кислот. В хлебе хорошего качества уксусной кислоты должно быть не больше 30 %, иначе хлеб будет казаться резко кислым даже при нормальной титруемой кислотности. Кроме молочной и уксусной, в ржаном тесте образуются янтарная, яблочная, лимонная, винная и некоторые другие кислоты, доля которых может достигать 8 % общего количества кислот.

Спиртовое брожение ведут те же дрожжи, что и в пшеничном тесте, кроме того, в ржаных заквасках всегда присутствуют дрожжи S. minor и ряд других. Однако количество спирта в ржаном тесте в 3-5 раз меньше, чем в пшеничном.

Биохимические процессы в ржаном и ржано-пшеничном тесте в целом протекают не менее интенсивно, чем в пшеничном.

Углеводно-амилазный комплекс наиболее активно изменяется сразу после замеса теста. По мере нарастания кислотности изменение крахмала несколько замедляется. Однако количество растворимых Сахаров, по данным В. Л. Кретовича и Д. Л. Азина, к концу брожения в ржаном тесте из обдирной муки возрастает в 6-7 раз, а в ржано-пшеничном (из обдирной муки и пшеничной 2-го сорта) — в 4 раза по сравнению с их содержанием в муке, что говорит о достаточно высокой активности сахарообразующих ферментов во время брожения теста.

В числе редуцирующих Сахаров существенно возрастает доля пентоз, что свидетельствует об активном действии пентозаназ на пентозаны. Содержание декстринов в ржаном и ржано-пшеничном тесте к концу брожения бывает в 2-5 раз больше, чем в пшеничном, поэтому у ржаного хлеба очень хорошего качества мякиш всегда кажется на ощупь влажноватым, а при низком качестве — липким и заминающимся.

Изменения белково-протеиназного комплекса при брожении ржаного и ржано-пшеничного теста связаны как с некоторым гидролизом белков и накоплением свободных аминокислот, так и с их пептизацией за счет набухания в кислой среде.

Коллоидно-физические изменения являются следствием увеличения кислотности, действия ферментов на полисахариды и белки, в результате чего вязкость ржаного теста постепенно снижается, что может привести к получению сильно расплывшегося, недостаточно разрыхленного хлеба.

Контроль готовности ржаного и ржано-пшеничного теста производится по титруемой кислотности, которая должна быть близкой к кислотности соответствующего сорта хлеба или превышать ее не более чем на 0,5 °Н. Под руководством Л. Н. Казанской разработан метод автоматизированного контроля готовности ржаного и ржано-пшеничного теста по активной кислотности.

Источник

Основные способы приготовления ржаного и ржано-пшеничного теста, их сравнительная характеристика

Стремление к сокращению производственного цикла приготовления теста привело к созданию ряда ускоренных способов, сущность которых заключается в интенсификации микробиологических, коллоидных и биохимических процессов, происходящих при созревании теста.

Реализация ускоренных способов производства основывается на применении интенсивного замеса теста, увеличении до 3-4% к массе муки количества прессованных дрожжей, применении подкислителей и многокомпонентных хлебопекарных улучшителей в соответ ствии с технологическими рекомендациями. Продолжительность брожения (отлежки) теста при ускоренных способах составляет 20-40 мин. При наличии предварительной расстойки, брожение теста в массе исключается, и осуществляется предварительная расстойка тестовых заготовок в течение 15-20 мин и окончательная — в течение 60-90 мин.

Преимуществом ускоренных способов тестоприготовления является сокращение до минимума потребности в емкостях для брожения теста, что важно при ограниченном наборе оборудования и небольших производственных площадях. Именно поэтому ускоренные способы тестоприготовления находят более широкое применение в условиях пекарен, чем опарные и безопарный способы.

В качестве подкисляющих добавок используют откид спелого теста (порцию выброженного теста предыдущего замеса), творожную или подсырную молочную сыворотку, комплексные улучшители. Откид спелого теста в количестве 5-7% к массе муки на порцию теста добавляют в дежу при замесе теста.

Молочной сывороткой заменяют 15-25% воды, рассчитанной на порцию теста.

ДМ 4. Технологические процессы получения продуктов хлебопекарного и макаронного производств

Основные способы приготовления ржаного и ржано-пшеничного теста, их сравнительная характеристика

Большую группу в ассортименте хлеба и хлебобулочных изделий занимают изделия из ржаной или смеси ржаной и пшеничной муки, которые традиционно пользуются большим спросом у населения. Особенности хлебопекарных свойств ржаной муки (наличие амилолитических ферментов а- и р-амилаз, податливость крахмала действию ферментов, повышеное по сравнению с пшеничной мукой количество собственных Сахаров, низкая температура клейстеризации крахмала, способность белковых веществ к неограниченному набуханию и пептизации, значительное количество растворимых пентозановслизей) обусловливают существенные отличия технологии и способов приготовления ржаного хлеба.

Традиционные способы приготовления хлеба из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной реализуются в хлебопечении на основе непрерывного ведения заквасок — культивированием молочнокислых бактерий и дрожжей в питательной смеси из муки и воды при определенных технологических параметрах процесса. Закваски готовят по разведочному и производственному циклам.

Тесто для хлеба из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки можно приготовить на густой закваске, на жидкой закваске без заварки, на жидкой закваске с заваркой и на концентрированной молочнокислой закваске.

Микрофлора ржаных заквасок и теста. В ржаных заквасках и тесте имеются как кислотообразующие бактерии, так и дрожжи. Основной вид микрофлоры ржаных заквасок и теста — молочнокислые бактерии.

Специфическую для ржаных заквасок микрофлору можно классифицировать на две группы:

1. Истинные, или гомоферментативные, молочнокислые бактерии, образующие в качестве основного продукта молочную кислоту. Наряду с молочной кислотой бактерии этой группы образуют незначительное количество летучих кислот (в основном уксусную). Способностью газообразования эти бактерии не обладают. Бактерии этой группы могут быть подразделены на две подгруппы: 1 — бактерии, имеющие температурный оптимум в пределах 25-35°С; 2 — термофильные бактерии с температурным оптимумом 40-55°С. Эти бактерии в заквасках и тесте играют роль только кислотообразователей. В разрыхлении теста они не участвуют, так как не образуют газа.

2. Неистинные, или гетероферментативные, молочнокислые бактерии, образующие наряду с молочной кислотой значительные количества летучих кислот (в основном уксусную) и газа (в основном диоксида углерода) и незначительное количество спирта. Температурный оптимум бактерий этой группы лежит в пределах 30-35°С. Эти бактерии в заквасках и тесте являются не только кислотообразователями, но и энергичными газообразователями, играющими существенную роль и разрыхлении ржаного теста. Основное количество уксусной кислоты заквасок и теста образуют именно эти бактерии.

Дрожжи в ржаных заквасках встречаются даже тогда, когда их не вносят. Это дрожжи попавшие в закваску с мукой, водой или из воздуха и размножившиеся в закваске, представляющей благоприятную питательную среду.

На развитие микрофлоры ржаных заквасок и теста влияют следующие факторы:

1. Температура. Оптимальной температурой является 25-40°С. Повышение температуры изменяет соотношение молочнокислых бактерий и дрожжей. Чем выше температура, тем меньше дрожжей и тем интенсивнее кислотонакопление в закваске. Повышение температуры заметно повышает долю молочной кислоты в общей кислотности теста. Это объясняется тем, что повышение температуры заквасок создает благоприятные условия для жизнедеятельности термофильных истинных молочнокислых бактерий.

2. Соотношение муки и воды. Меняя соотношение муки и воды, можно изменять соотношение молочной и уксусной кислот. Чем меньше в закваске воды по отношению к муке, чем крепче она по консистенции, тем выше скорость общего кислотонокопления и доля уксусной кислоты в общей кислотности.

3. Взаимное влияние кислотообразующих бактерий и дрожжей в ржаных заквасках и тесте. Коэффициент размножения кислотообразующих бактерий снижается при их совместном культивировании с дрожжами, особенно при повышенных температурах. Совместная жизнедеятельность бактерий и дрожжей целесообразна не в заквасках, в которых большое значение имеет размножение микроорганизмов, а в последней фазе — в тесте, где их размножение не имеет практического значения.

4. Длительность брожения. При длительном брожении специфические для ржаного теста бактерии почти полностью вытесняют неспецифическую микрофлору муки.

Способы приготовления теста из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки

При приготовлении ржаного теста основной задачей, является обеспечение достаточно быстрого кислотонакопления в ржаном тесте.

Поэтому в ржаном тесте должны быть созданы условия, при которых количество кислотообразующих бактерий во много раз (60-80) превышало бы количество дрожжевых клеток. Это достигается при приготовлении теста на заквасках.

Закваской называется непрерывно расходуемая по частям и вновь возобновляемая фаза, используемая для приготовления теста. Закваски могут быть густые, жидкие без заварки, жидкие с заваркой, концентрированные бездрожжевые молочнокислые. Часть такой закваски применяется при приготовлении теста в качестве продукта, содержащего активную специфическую микрофлору ржаного теста и значительное количество кислот. Па остальной части закваски с добавлением определенного количества муки и воды готовится новая порция закваски. После определенного времени брожения закваска восстанавливает свою кислотность, состав бродильной микрофлоры и опять может быть частично использована для приготовления одной или нескольких порций теста.

По полному разводочному циклу закваски готовят 1-2 раза в год по установленному на каждом предприятии графику или по мере необходимости при ухудшении подъемной силы.

Разводочный цикл можно осуществить следующими способами:

1) с применением закваски прежнего приготовления и прессованных дрожжей;

2) с применением жидких чистых культур дрожжей и молочнокислых бактерий;

Разводочный цикл при приготовлении всех видов заквасок осуществляется путем постепенного наращивания объема закваски в первой фазе, второй фазе, третьей фазе до производственной, но имеет свои технологические особенности.

Приготовление теста на густой закваске.

Этот способ рекомендуется применять при приготовлении теста из ржаной обойной и обдирной муки, а также из смеси разных сортов ржаной и пшеничной муки.

Густая закваска должна иметь влажность 48-50%, кислотность 13-16 град из ржаной обойной или 11-14 град из ржаной обдирной муки и подъемную силу «по шарику» до 25 мин.

В разведочном цикле ее готовят по всем трем перечисленным способам. В производственном цикле густую закваску поддерживают в активном состоянии путем освежения по достижении требуемой кислотности.

При замесе теста с густой закваской вносят либо 25-33% муки и продолжительность брожения теста осуществляется в течение 75-120 мин, либо 40-60% муки (на «большой» густой закваске) и продолжительность брожения сокращается до 30-60 мин.

Если приготовление закваски в разведочном цикле осуществляется по первому способу, то ее готовят следующим образом. В первой фазе разводочного цикла небольшое количество муки и воды замешивают с небольшим количеством производственной закваски предыдущего приготовления. Иногда при этом добавляют, прессованы дрожжи. После нескольких часов брожения этой первой закваски ее освежают и дополнительно увеличивают внесением уже большего количества муки. Полученная таким образом вторая закваска после нескольких часов брожения освежается и пополняется добавлением муки и воды. Эта третья закваска после нескольких часов брожения представляет собой производственную закваску, готовую для использования в производственном цикле.

Если приготовление закваски в разводочном цикле осуществляется по второму способу, то ее готовят следующим образом. В качестве чистых культур используют смесь Ленинградских штаммов МКБ в сочетании со штаммом дрожжей «Чернореченский». При этом чистые культуры молочнокислых бактерий используют из ампул или пробирок, а дрожжи — в виде смывов с одного косяка в 10 мл воды. Далее процесс выведения закваски осуществляется аналогично первому способу.

Если приготовление закваски в разводочном цикле осуществляется по третьему способу, то ее готовят с использованием сухого лактобактерина. Сухой лактобактерин представляет собой обезвоженную сублимацией биомассу молочнокислых бактерий в виде мелкопористых таблеток желтоватого цвета в стеклянных флаконах. В одной дозе лактобактерина (1 г) содержится около 10 млрд живых клеток молочнокислых бактерий. Для выведения густой закваски используют как правило сухой лактобактерин и дрожжи «Чернореченские». Основной особенностью этого способа приготовления закваски в разводочном цикле является то, что перед началом цикла осуществляется активация лактобактерина и дрожжей. Далее процесс осуществляется как при первом способе.

В производственном цикле густую закваску, выведенную по разводочному циклу любым способом накапливают до нужного количества и далее поддерживают в производственном цикле путем освежений с последующим выбраживанием до накопления требуемой кислотности. При этом выброженную закваску в дежах делят на 3-4 части, из которых одна используется на возобновление закваски, а остальные — на приготовление теста. При использовании тестоприготовительных агрегатов И8-ХТА-6 40-50% закваски используют на возобновление, а остальную на замес теста. Приготовление теста на густой закваске может осуществляться периодическим и непрерывным способами. Наибольшее распространение получил непрерывный способ приготовления теста на большой густой закваске с использованием тестоприготовительного агрегата И8-ХТА-6 (рис. 45). Закваска замешивается 5-7 мин в машине непрерывного действия И8- ХТА-12/1. В нее непрерывно дозируются вода, мука и спелая закваска.

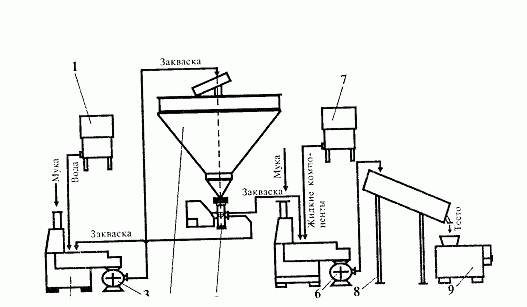

Рисунок 1 — Аппаратурная схема приготовления теста из ржаной и ржано-пшеничной муки на «большой» густой закваске в бункерном агрегате непрерывного действия И8-ХТА/12 или И8-ХТА-6:

1 — дозировочная станция Ш2-ХДМ; 2 — тестомесильная машина И8-ХТА-12/1; 3 — нагнетатель опары И8-ХТА-12/3; 4 — бункер И8.ХТА-1?/2 или И8-ХТА-6/2, 5 — дозатор опары (закваски); 6 — нагнетагель теста И8-ХТА-12/5; 7 — дозировочная станция Ш2-ХДМ; 8 — корыто брожения И8-ХТА-12/6; 9 — тестоделительная машина «Кузбасс-68-2М».

Замешенная закваска лопастным нагнетателем подается по трубопроводу и с помощью поворотного лотка загружается сверху в свободную секцию бункера для брожения. Через определенный период, равный ритму загрузки одной секции, закваской заполняется вторая, а потом остальные секции бункера.

В момент загрузки последней секции первая разгружается. Период загрузки всех секций бункера должен быть равен продолжительности брожения закваски. Разгрузка выброженной закваски осуществляется через отверстие в днище бункера и с помощью лопастного нагнетателя часть ее (40-50%) подается по одному трубопроводу в тестомесильную машину для непрерывного замеса теста, другая часть по другому трубопроводу возвращается в месильную машину для воспроизводства новой порции закваски.

В тесто при его замесе кроме закваски дозируются вода, мука, солевой раствор и другое сырье по рецептуре дозаторами непрерывного действия. Тесто замешивается 5-7 мин, лопастным нагнетателем по трубопроводу подается в емкость для брожения (например, корыто ИЯ-ХТА-12/6) и оттуда направляется на разделку.

Приготовление теста на жидкой закваске

На жидкой закваске можно вырабатывать хлеб из ржаной муки и смеси разных сортов ржаной и пшеничной муки. Тесто замешивается из муки, воды, соли, дополнительного сырья и закваски влажностью 69-85% (кислотность 9-13 град и подъемная сила «по шарику» 30-35 мин). Закваску можно готовить с применением заварки и без нее.

В разведочном цикле закваску выводят по второму или третьему способу — с применением смеси чистых культур дрожжей и молочнокислых бактерий или сухого лактобактерина для жидких заквасок.

При приготовлении теста на закваске без применения заварки по унифицированной ленинградской схеме закваску готовят влажностью 69-75%, кислотностью 9-13 град (в зависимости от сорта муки), с подъемной силой до 35 мин. При замесе теста с жидкой закваской вносят 25-35% муки от общей массы в тесте.

На жидкой закваске с заваркой по унифицированной ленинградской схеме вырабатывают преимущественно хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки. По этому способу при приготовлении закваски к разведочном и производственном циклах в нее вносят заварку из муки и воды.

Готовая закваска должна иметь влажность 80-85%, кислотность 9-12 град, подъемную силу до 30 мин.

На рисунке 2 изображена аппаратурная схема периодического приготовления жидкой закваски без заварки и непрерывного приготовления теста. Питательная смесь для закваски влажностью 69-75% готовится из муки и воды в смесителе периодического действия, например в машине ХЗ-2М -300.

Брожение жидкой закваски может осуществляться в емкостях из нержавеющей стадя, желательно с мешалкой и водяной рубашкой, например в чанах РЗ-ХЧД, цилиндрических ваннах для пастеризации молока. Выброженная закваска (50%) из каждого бродильного чана поочередно перекачивается в расходный чан, к оставшейся массе добавляется питательная смесь для воспроизводства закваски. Циклы отбора и освежения жидкой закваски повторяют каждые 3-4 ч по достижении требуемой кислотности 9-13 град.

Для приготовления закваски сначала готовят питательную смесь из водно-мучной суспензии и заварки из муки и воды. Водно-мучную суспензию и заварку готовят раздельно в заварочных машинах ХЗ-2М-300. Осахаренная в той же машине заварка подается в сборник, где перемешивается с водно-мучной смесью. В качестве сборника может быть использован чан РЗ-ХЧД -560 с мешалкой. Полученная питательная смесь насосами поочередно перекачивается в бродильные чаны РЗ-ХЧД для освежения жидкой закваски. При этом 50% спелой закваски в установленной последовательности отбирается из бродильных чанов в расходный чан и далее используется для замеса теста. К оставшейся массе закваски добавляют эквивалентное количество питательной смеси для воспроизводства закваски.

Для брожения закваски можно использовать также цилиндрические емкости, соединенные трубопроводами с насосами, а также цилиндрические канны из нержавеющей стали с изолированными отсеками. Каждый отсек должен иметь подвод трубопровода для подачи питательной смеси и сливные краны для отбора 50% спелой закваски.

Приготовление теста на концентрированной бездрожжевой молочнокислой закваске (КМКЗ)

Данный способ используют на предприятиях с двухсменным режимом работы. КМКЗ имеет влажность 60-70%, температуру 37-41°С. кислотность 18-24 град. Тесто готовят в деже (КМКЗ-тесто) или в три (КМКЗ-опара-тесто) стадии. В три стадии рекомендуется готовить тесто для хлеба из ржаной муки и для заварных сортов, кислотность которых должна быть не менее 9 град. В качестве биологических разрыхлителей теста используют прессованные или жидкие дрожжи.

Для приготовления закваски расходуется 5-15% муки от общего количества в тесте. Тесто бродит 60-180 мин в зависимости от вида хлеба. КМКЗ сначала готовят по разведочному циклу (рецептура и режим приготовления указываются в инструкции). В производственном цикле КМКЗ можно готовить влажностью 70% в чанах или влажностью 60% в дежах.

В разведочном цикле КМКЗ готовят по второму или третьему способу — с применением чистых культур молочнокислых бактерий или сухого лактобактерина для жидких заквасок.

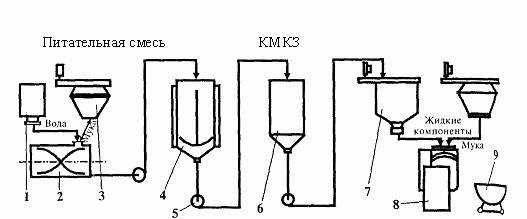

При трехстадийном способе КМКЗ влажностью 70% готовят в чанах с водяной рубашкой, опару и тесто — в дежах. При двухстадийном способе тесто готовят порционно в подкатных дежах или непрерывно — в агрегатах ХТР или И8-ХТА-6. В смесителе (ХЗ-2М-300) готовится суспензия из муки и воды, которая используется как питательная смесь в КМКЗ. Полученную однородную массу насосом перекачивают в чан с мешалкой и водяной рубашкой, где находится 10% старой закваски, и оставляют для заквашивания на 8-12 ч; 90% спелой закваски кислотностью 18-20 град перекачивают насосом в расходный чан, а к оставшейся массе добавляют 90% питательной смеси влажностью 70% для воспроизводства КМКЗ. Из расходного чана КМКЗ дозируется в тестомесильную машину периодического действия, например Ш2-ХТ2-И, добавляются мука и другое сырье по рецептуре и замешивается тесто, которое бродит до накопления требуемой кислотности.

Рисунок 2 — Аппаратурная схема периодического приготовления теста на концентрированной молочнокислой закваске влажностью 70% из ржаной и ржано-пшеничной муки:

1 — водосолеподготовительный бачок Ш2-ХДИ; 2 — заварочная машина ХЗ-2М-300; 3 — дозатор сыпучих компонентов Ш2-ХД2-А; 4 — дрожжевой чан РЗ-ХЧД с мешалкой и водяной рубашкой; 5 — насос ХНЛ-300; 6 — расходный чан для КМКЗ; 7 — дозатор жидких компонентов Ш2-ХД2-Б; 8 — тестомесильная машина Ш2-ХТ2-И; 9 — дежа Т1-ХТ2Д.

Для брожения закваски можно использовать также цилиндрические емкости, соединенные трубопроводами с насосами, а также цилиндрические канны из нержавеющей стали с изолированными отсеками. Каждый отсек должен иметь подвод трубопровода для подачи питательной смеси и сливные краны для отбора 50% спелой закваски.

Приготовление теста на концентрированной бездрожжевой молочнокислой закваске (КМКЗ)

Данный способ используют на предприятиях с двухсменным режимом работы. КМКЗ имеет влажность 60-70%, температуру 37-41°С, кислотность 18-24 град. Тесто готовят в деже (КМКЗ-тесто) или в три (КМКЗ-опара-тесто) стадии. В три стадии рекомендуется готовить тесто для хлеба из ржаной муки и для заварных сортов, кислотность которых должна быть не менее 9 град. В качестве биологических разрыхлителей теста используют прессованные или жидкие дрожжи.

Ржаная мука имеет некоторые особа шести, влияющие на ее хлебопекарные свойства. Крахмал ржаной муки более атакуем амилолитическими ферментами, чем крахмал пшеничной муки. К ржаной муке всегда имеется некоторое количество а-амнлазы в активном состоянии, тогда как в пшеничной муке из непроросшего зерна находится практически только активная р-амилаза. Клейстеризация ржаного крахмала происходит при более низких температурах, чем пшеничного. В ржавой муке содержится 2 — 3% весьма сильно набухающих высокомолекулярных слизей. Белково-протеиназный комплекс ржаной муки также специфичен. Белковые вещества ржаной муки в гесте способны в значительной части пептизироваться, переходя в вязкий коллоидный раствор.

Источник