Способ представления моделей.

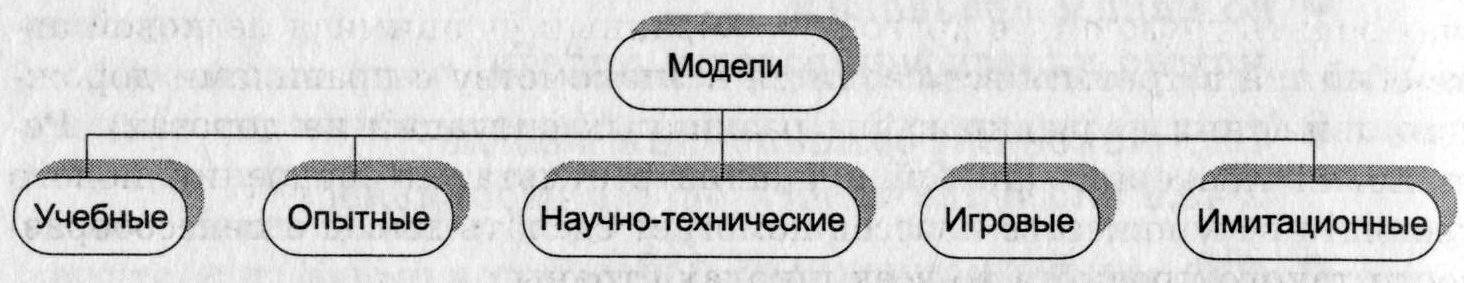

Классификация по области использования

Если рассматривать модели с позиции для чего, с какой целью они используются, то можно применять классификацию, изображенную на рисунке 3.

Учебные модели используются при обучении. Это могут быть наглядные пособия, различные тренажеры, обучающие программы.

Опытные модели – это уменьшенные или увеличенные копии проектируемого объекта. Их называют также натурными моделями, и используют для исследования объекта и прогнозирования его будущих характеристик.

Научно-технические модели создаются для исследования процессов и явлений. К таким моделям можно отнести прибор для получения грозового электрического разряда, модель движения планет Солнечной системы, модель работы двигателя внутреннего сгорания.

Игровые модели– это различного рода игры: деловые, экономические, военные. С помощью таких моделей можно разрешать конфликтные ситуации, оказывать психологическую помощь, проигрывать поведение объекта в различных ситуациях.

Имитационные модели не просто отражают реальность с той или иной степенью точности, а имитируют ее. Эксперимент с моделью либо многократно повторяется при разных исходных данных, чтобы изучить и оценить последствия каких-либо действий на реальную обстановку, либо проводится одновременно со многими другими похожими объектами, но поставленными в разные условия. По результатам исследования делаются выводы. Подобный метод выбора правильного решения называется методом проб и ошибок. К примеру, в ряде опытов на мышах испытывается новое лекарственное средство, чтобы выявить побочные действия и уточнить дозировки.

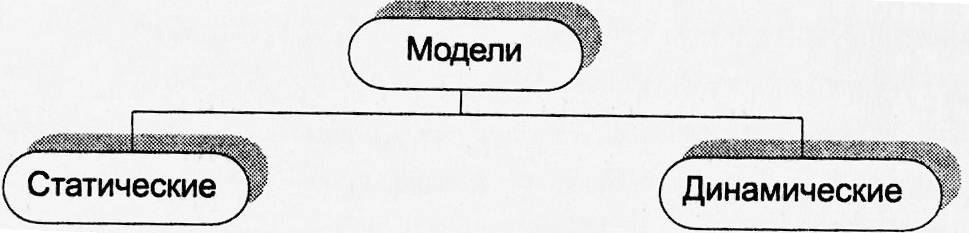

Классификация с учетом временного фактора

Классификация моделей с учетом временного фактора приведена на рисунке 4.

Статические моделиотражают объект в определенный момент времени, без учета происходящих с ним изменений.В этих моделях отсутствует временной фактор.

Примером статической модели может служить макет или рисунок молекулы воды, состоящей из атомов водорода и кислорода.

Динамические моделиотражают процесс изменения объекта во времени.

Химический опыт, проводимый в лаборатории, является примером динамической модели.

Один и тот же объект возможно изучать, применяя и статическую и динамическую модели.

Классификация по отрасли знаний

Здесь можно выделить следующие виды моделей:

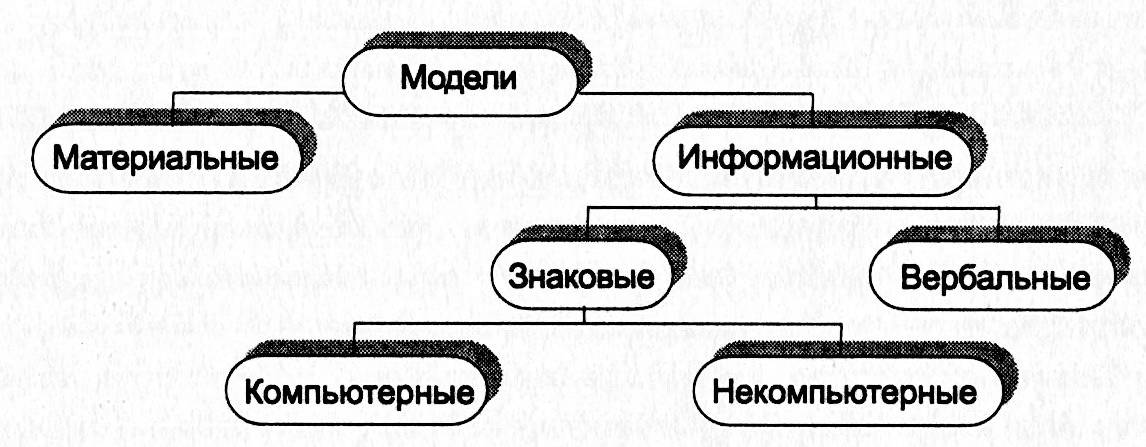

Классификация по способу представления

Классификация моделей по способу представления приведена на рисунке 6.

В соответствии с этой классификацией модели делятся на две большие группы: материальные (иначе их называют предметные) и информационные (абстрактные).

Материальные моделииначе можно назвать предметными, физическими. Они воспроизводят геометрические и физические свойства оригинала, и всегда имеют реальное воплощение.

Информационная модель – совокупность информации, характеризующая свойства и состояния объекта, процесса, явления, а также взаимосвязь с внешним миром. Информационная модель–это описание объекта.

Знаковые и вербальные информационные модели. К информационным моделям можно отнести вербальные (от лат. «verbalis» – устный) модели, полученные в результате раздумий, умозаключений. Они могут остаться мысленными или быть выражены словесно. К таким моделям можно отнести идею, возникшую у изобретателя, и музыкальную тему, промелькнувшую в голове композитора, и рифму, прозвучавшую пока еще в сознании поэта.

Вербальная модель – информационная модель в мысленной или разговорной форме.

Знаковая модель – информационная модель, выраженная специальными знаками, т.е. средствами любого формального языка.

К знаковым моделям относятся:

математические модели – это модели, построенные с использованием математических понятий и формул;

специальные – представлены на специальных языках (ноты, химические формулы);

Существуют и другие подходы к классификации информационных моделей.

В зависимости от структуры информационные модели делятся на:

Компьютерные и некомпьютерные модели. В информатике рассматриваются модели, которые можно создавать и исследовать с помощью компьютера. В этом случае модели делят на компьютерные и некомпьютерные.

Компьютерная модель – это модель, реализованная средствами программной среды.

В настоящее время выделяют два вида компьютерных моделей:

структурно-функциональные, которые представляют собой условный образ объекта, описанный с помощью компьютерных технологий;

имитационные, представляющие собой программу или комплекс программ, позволяющий воспроизводить процессы функционирования объекта в разных условиях.

Основные этапы компьютерного моделирования

Все этапы определяются поставленной задачей и целями моделирования. В общем случае процесс построения и исследования модели можно представить следующей схемой (рисунок 7):

Первый этап – постановка задачи включает в себя стадии: описание задачи, определение цели моделирования, анализ объекта. Ошибки при постановке задачи приводят к наиболее тяжелым последствиям!

Описание задачи. Задача формулируется на обычном языке. По характеру постановки все задачи можно разделить на две основные группы. К первой группе можно отнести задачи, в которых требуется исследовать, как изменятся характеристики объекта при некотором воздействии на него, «что будет, если… ?».

Например, что будет, если магнитный диск положить рядом с магнитом?

В задачах, относящихся ко второй группе, требуется определить, какое надо произвести воздействие на объект, чтобы его параметры удовлетворяли некоторому заданному условию, «как сделать, чтобы…?».

Определение цели моделирования. На этой стадии необходимо среди многих характеристик (параметров) объекта выделить существенные.

Анализ объекта подразумевает четкое выделение моделируемого объекта и его основных свойств.

Второй этап – формализация задачи связан с созданием формализованной модели, то есть модели, записанной на каком-либо формальном языке. Например, данные переписи населения, представленные в виде таблицы или диаграммы – это формализованная модель.

В общем смыслеформализация– это приведение существенных свойств и признаков объекта моделирования к выбранной форме.

Третий этап – разработка компьютерной модели начинается с выбора инструмента моделирования, другими словами, программной среды, в которой будет создаваться, и исследоваться модель.

От этого выбора зависит алгоритм построения компьютерной модели, а также форма его представления. В среде программирования – это программа, написанная на соответствующем языке. В прикладных средах (электронные таблицы, СУБД, графических редакторах и т. д.) – это последовательность технологических приемов, приводящих к решению задачи.

Следует отметить, что одну и ту же задачу можно решить, используя различные среды. Выбор инструмента моделирования зависит, в первую очередь, от реальных возможностей, как технических, так и материальных.

Четвертый этап – компьютерный эксперимент включает две стадии: тестирование модели и проведение исследования.

Тестирование модели– процесс проверки правильности построения модели.

На этой стадии проверяется разработанный алгоритм построения модели и адекватность полученной модели объекту и цели моделирования.

Для проверки правильности алгоритма построения модели используется тестовые данные, для которых конечный результат заранее известен (обычно его определяют ручным способом). Если результаты совпадают, то алгоритм разработан верно, если нет – надо искать и устранять причину их несоответствия.

Тестирование должно быть целенаправленным и систематизированным, а усложнение тестовых данных должно происходить постепенно. Чтобы убедиться, что построенная модель правильно отражает существенные для цели моделирования свойства оригинала, то есть является адекватной, необходимо подбирать тестовые данные, которые отражают реальную ситуацию.

Уровни тестирования программного обеспечения (ПО):

Модульное тестирование (юнит-тестирование) – тестируется минимально возможный для тестирования компонент, например, отдельный класс или функция. Часто модульное тестирование осуществляется разработчиками ПО.

Интеграционное тестирование – тестируются интерфейсы между компонентами, подсистемами. При наличии резерва времени на данной стадии тестирование ведётся итерационно, с постепенным подключением последующих подсистем.

Системное тестирование – тестируется интегрированная система на её соответствие требованиям.

Альфа-тестирование – имитация реальной работы с системой штатными разработчиками, либо реальная работа с системой потенциальными пользователями/заказчиком. Чаще всего альфа-тестирование проводится на ранней стадии разработки продукта, но в некоторых случаях может применяться для законченного продукта в качестве внутреннего приёмочного тестирования.

Бета-тестирование – в некоторых случаях выполняется распространение версии с ограничениями (по функциональности или времени работы) для некоторой группы лиц, с тем, чтобы убедиться, что продукт содержит достаточно мало ошибок. Иногда бета-тестирование выполняется для того, чтобы получить обратную связь о продукте от его будущих пользователей.

Часто для свободного/открытого ПО стадия альфа-тестирования характеризует функциональное наполнение кода, а бета-тестирования — стадию исправления ошибок. При этом, как правило, на каждом этапе разработки промежуточные результаты работы доступны конечным пользователям.

Тестирование «белого ящика». В терминологии профессионалов тестирования, фразы «тестирование белого ящика» и «тестирование чёрного ящика» относятся к тому, имеет ли разработчик тестов доступ к исходному коду тестируемого ПО.

Тестирование «белого ящика» – это тестирование, при котором тестировщик имеет доступ к коду. Кроме того, что тестировщик может просматривать код, он еще и сам может писать код, который использует библиотеки существующего программного продукта.

Другое название этого метода – структурное тестирование.

Тестирование «чёрного ящика». Тестирование методом «черного ящика» базируется на том, что поведение системы можно определить только посредством изучения ее входных и соответствующих выходных данных. Другое название этого метода – функциональное тестирование.

Испытатель подставляет в компонент или систему входные данные и исследует соответствующие выходные данные. Метод обработки данных, и каким образом получаются выходные данные – неизвестно, это закрыто «черным ящиком».

Пятый этап – анализ результатов является ключевым для процесса моделирования. Именно по итогам этого этапа принимается решение: продолжать исследование или закончить.

Если результаты не соответствуют целям поставленной задачи, значит, на предыдущих этапах были допущены ошибки. В этом случае необходимо корректировать модель, то есть возвращаться к одному из предыдущих этапов. Процесс повторяется до тех пор, пока результаты компьютерного эксперимента не будут отвечать целям моделирования.

Системный подход в моделировании

Окружающий нас мир состоит из множества различных объектов, каждый из которых имеет разнообразные свойства, и при этом объекты взаимодействуют между собой. Например, такие объекты, как планеты Солнечной системы, имеют различные свойства (массу, геометрические размеры и пр.) и по закону всемирного тяготения взаимодействуют с Солнцем и друг с другом. Планеты входят в состав более крупного объекта — Солнечной системы, а Солнечная система – в состав нашей галактики «Млечный путь». С другой стороны, планеты состоят из атомов различных химических элементов, а атомы — из элементарных частиц. Можно сделать вывод, что практически каждый объект состоит из других объектов, то есть представляет собой систему.

Важным признаком системы является ее целостное функционирование. Система является не набором отдельных элементов, а совокупностью взаимосвязанных элементов. Например, компьютер является системой, состоящей из различных устройств, при этом устройства связаны между собой и аппаратно (физически подключены друг к другу) и функционально (между устройствами происходит обмен информацией).

Система является совокупностью взаимосвязанных объектов, которые называются элементами системы.

Состояние системы характеризуется ее структурой, то есть составом и свойствами элементов, их отношениями и связями между собой. Система сохраняет свою целостность под воздействием различных внешних воздействий и внутренних изменений до тех пор, пока она сохраняет неизменной свою структуру. Если структура системы меняется (например, удаляется один из элементов), то система может перестать функционировать как целое. Так, если удалить одно из устройств компьютера (например, процессор), компьютер выйдет из строя, то есть прекратит свое существование как система.

Любая система существует в пространстве и во времени. В каждый момент времени система находится в определенном состоянии, которое характеризуется составом элементов, значениями их свойств, величиной и характером взаимодействия между элементами и так далее.

Так, состояние Солнечной системы в любой момент времени характеризуется составом входящих в нее объектов (Солнце, планеты и др.), их свойствами (размерами, положением в пространстве и др.), величиной и характером взаимодействия между собой (силами тяготения, с помощью электромагнитных волн и др.).

Модели, описывающие состояние системы в определенный момент времени, называются статическими информационными моделями.

Статьи к прочтению:

Лекция 9: Способы представления информации в ЭВМ и методы адресации

Похожие статьи:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ВОСКРЕСЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» РЕФЕРАТ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ на тему:…

Обычно бывает трудно, а иногда и невозможно проследить за поведением реальных систем в разных условиях или изменить эти системы. Решить данную проблему…

Источник

Сущность и характеристика графического (наглядного) моделирования

Анастасия Сергиенкова

Сущность и характеристика графического (наглядного) моделирования

Научная статья на тему: «Сущность и характеристика графического (наглядного) моделирования»

Моделирование – наглядно–практический метод обучения. Модель представляет собой обобщенный образ существенных свойств моделируемого объекта (план комнаты, географическая карта, глобус и т. д.).

Метод моделирования, разработанный Д. Б. Элькониным [79], Л. А. Венгером [8], Н. Н. Поддьяковым [50], заключается в том, что мышление ребенка развивают с помощью специальных схем, моделей, которые в наглядной и доступной для него форме воспроизводят скрытые свойства и связи того или иного объекта.

Исследователи (Л. А. Венгер [8], Г. А. Глотова [18]) отмечают, что основы моделирования закладываются в дошкольном возрасте, вырастая из замещений в игре и продуктивных видах деятельности детей (рисование, конструирование и т. д., однако дошкольники осваивают лишь основы моделирования, что проявляется в умении использовать модель в познании разнообразного содержания, выделении и установлении связи «замещаемое – замещающее»; некоторых правил моделирования, замещении содержания, видоизменении готовых моделей.

В. И. Логинова считает, что «под моделированием понимается процесс создания моделей и их использование в целях формирования знаний о свойствах, структуре, отношениях и связях объектов» [15].

Психолог И. Б. Новик характеризует моделирование как «опосредованное практическое или теоретическое исследование объекта, при котором непосредственно изучается не интересующий нас объект, а вспомогательная, искусственная или естественная система, находящаяся в некотором объективном соответствии с познаваемым объектом, способная при его исследовании в конечном итоге получить информацию о самом моделируемом объекте» [3, с. 41].

В настоящее время моделирование рассматривается с разных позиций. В одних работах моделирование выступает как общая интеллектуальная способность (Л. А. Венгер [8], Р. И. Говорова [18], в других – как вид знаково–символической деятельности (Г. А. Глотова [17]). Под знаково–символической деятельностью понимается сложное, системное, многоуровневое, иерархически организованное образование, позволяющее моделировать и преобразовывать во внутреннем плане сознания субъекта объективный мир; процессы конструирования идеализированной предметности и оперирования в ней знаковыми средствами, что играет большую роль, в формировании планирующей функции мышления, необходимой в школьной жизни.

Деятельность со знаково–символическими средствами не ограничивается содержанием, определенным понятием «моделирование», поэтому возникает необходимость выделения других способов оперирования знаково–символическими средствами.

Первым этапом становления знаково–символической деятельности является замещение, оно развивается на протяжении дошкольного детства, качественно изменяясь. По мере освоения ребенком игры, речи, рисования на смену изолированным заместителям приходят их системы. В этих формах деятельности ребенок осваивает разные алфавиты и синтаксисы, если пользоваться терминологией знаковых систем (Н. Г. Салминой, и они сами становятся предметом анализа. Одно и тоже содержание ребенок научается выражать на разных языках – символьном, графическом и т. д. [18].

Второй этап становления знаково–символической деятельности – моделирование. В его основе лежит замещение – возможность переноса значения с одного объекта на другой, возможность репрезентировать одно через другое.

Модели – это формы особых абстракций, в которых существенные отношения объекта закреплены в наглядно–воспринимаемых и представляемых связях и отношениях, вещественных или знаковых элементах [4]. А под моделированием понимается процесс создания моделей и их использование в целях формирования знаний о свойствах, структуре, отношениях, связях объектов. Особенность моделирования как метода обучения в том, что оно делает наглядным скрытые от непосредственного восприятия свойства, связи, отношения объектов, которые являются существенными для понимания фактов, явлений, при формировании знаний, приближающихся по содержанию к понятиям.

Модели условно делятся на три группы

1. Предметные. Они помогают воспроизводить структуру и особенность, внутренние и внешние взаимосвязи реальных объектов и явлений. Это разные предметы и конструкции (макет аквариума, Земли, природных зон «Север», «Лес»).

2. Предметно–схематические модели. Здесь выделенные в объекте познания существенные компоненты и связи между ними обозначаются при помощи предметов–заместителей и графических знаков. Примером простой предметно–схематической модели может служить модель для раскрытия понятия о покровительственной окраске, как проявлении связи животного со средой обитания (лист картона определенной расцветки и фигура животного: если их цвета совпадают, то животное не видно).

3. Графические модели. Они передают обобщенно (условно) признаки, связи и отношения явлений. Примером такой модели может быть календарь погоды, который ведут дети, используя специальные значки–символы для обозначения явлений в неживой и живой природе, а также структуры описательного рассказа об игрушках, транспорте и другие; схемы к рассказам, стихотворениям; наборы схем для графического плана; детские схемы) [25].

Одним из видов графических моделей является мнемотехника. Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по–разному: называет эту методику сенсорно–графическими схемами, – предметно–схематическими моделями, Ефименкова Л. Н. – схемой составления рассказа, мнемотехнику называют также символической аналогией, графической аналогией, пиктограммами [23].

Доступность метода моделирования для дошкольников показана была психологами и педагогами (А. В. Запорожцем [28], Л. А. Венгером [8], Д. Б. Элькониным [80], В. И. Логиновой [40], М. В. Крулехт [34]). Она определяется тем, что в основе моделирования, как уже отмечалось,лежит принцип замещения: реальный предмет может быть замещен в деятельности детей другим предметом, изображением, знаком. Как показали исследования, ребенок рано овладевает замещением объектов в игре, в процессе освоения речи, в формировании природоведческих знаний, конструирования, в изобразительной деятельности, а также в трудовой деятельности.

Третий этап становления знаково–символической деятельности – умственное экспериментирование. Знаково–символическая деятельность приобретает функцию опережающего отражения действительности, прогнозирования, предвидения. Именно здесь максимально полно реализуется функция знаков как усилителей человеческих способностей в реальном мире. Здесь лежат широкие возможности развития креативности, творчества как усиление субъектом самого себя (К. Роджерс) [54].

Кроме того, третий этап характеризуется наличием всех процессов, в которых знаково–символическая деятельность находит свое воплощение: замещение, кодирование, моделирование, схематизация и обобщение (Н. Г. Салмина). Рассмотрим их особенности [18].

Замещение – знаково–символическая деятельность, целью которой является функциональное воспроизведение реальности, использующая любые способы работы. Под замещением, как правило, имеется в виду замены каких–либо объектов или предметов разнозначными предметами.

Кодирование (декодирование) – вид деятельности со знаково–символическими средствами, который заключается в переводе реальности на знаково–символический язык и в последующем декодировании информации. В кодировании могут использоваться любые заместители.

Схематизация – знаково–символическая деятельность, целью которой является ориентировка в реальности (структурирование, выявление связей, осуществляющая одновременно в двух планах с постоянным поэлементным соотнесением символического и реального плана. В схематизации в качестве заместителей выступают схемы. Ребенок «видит» сквозь схемы действительные свойства, осуществляет анализ реальности посредством схемы. Схемы выступают средством ориентировки в действительности.

Моделирование – знаково–символическая деятельность, заключающаяся в получении объективно новой информации за счет оперирования знаково–символическими средствами, в которых представлены структурные, функциональные элементы. Моделирование своим объектом имеет модели. Основная характеристика модели в том, что она является заместителем в широком смысле слова.

Содержание моделирования заключает в себе опосредованнное, практическое или теоретическое обследование объекта, при котором непосредственно изучается не интересующий нас объект, а вспомогательная искусственная или естественная система, находящаяся в некотором объективном соответствии с познаваемым объектом, способная его замещать в определенном отношении, и дающая при его исследовании в конечном итоге, информацию о самом модулируемом объекте [3].

Как выше было изложено, основы моделирования формируются в дошкольном возрасте, вырастая из замещений в игре и продуктивных видах деятельности. Так, разыгрывая тот или иной сюжет в игре, дети моделируют взаимоотношения взрослых людей, а при помощи предметов, используемых в качестве игровых заместителей, создают модели, отображающие взаимосвязи реальных предметов и действий.

Рисунок дошкольника, бесспорно, – наглядная модель изображаемого объекта или ситуации, и не случайно многие исследователи детского рисования называют его схематическим (т. е. модельным) изображением, которое используется в деятельности взрослых.

Еще более явно выступает момент наглядного моделирования в детской конструктивной деятельности. Создаваемые детьми конструкции из строительного материала и различных конструкторов представляют собой объемные модели предметов и ситуаций и затем используются в качестве таковых в процессе сюжетно–ролевых игр.

Однако следует заметить то, что в самых разных видах деятельности дети не просто «символизируют» или обозначают предметы и ситуации, но создают их наглядные модели, устанавливая между отдельными заместителями отношения, адекватные отношениям замещаемых объектов.

Моделирующий характер детской деятельности послужил одним из оснований для выдвижения Л. А. Венгером гипотезы, согласно которой формирование мыслительных способностей ребенка основано на овладении опосредованным решением мыслительных задач. А такой формой опосредования в дошкольном возрасте является наглядное моделирование [8].

Другое основание для разработки гипотезы Л. А. Венгер и его ученики почерпнули из ряда психологических и педагогических исследований, продемонстрировавших понимание дошкольниками различного рода моделей в качестве средства сообщения детям разнообразных знаний. Так, установлено, что дошкольники без всякого предварительного обучения соотносят схематическое изображение лабиринта с реальным лабиринтом и используют его в качестве модели, облегчающей последующую ориентировку в реальном пространстве [8].

Наглядные модели звукового состава используются в качестве одного из основных средств обучения дошкольников грамоте по методике Д. Б. Эльконина [79] и Л. Е. Журовой [27].

Подводя итоги ряда исследований, А. В. Запорожец заключил, что наглядные модели – специфические средства, позволяющие детям усваивать обобщенные знания о некоторых связях и закономерностях явлений деятельности [28].

Наглядное моделирование нашло широкое применение в работах по поэтапному формированию умственных действий и понятий, выступая в качестве одного из главных средств построения ориентировочной основы действий (П. Я. Гальперин [13], Н. Ф. Талызина [62]).

Ведение наглядных моделей в процесс развития речи позволяет логопеду, воспитателю более целенаправленно развивать импрессивную речь детей, обогащать их активный словарь, закреплять навыки словообразования, формировать и совершенствовать умение использовать в речи различные конструкции предложений, описывать предметы, составлять рассказ.

Схематическая наглядность отражает основные качества, свойства, действия предмета или явления в их взаимосвязи и определенной последовательности. Таким образом, она помогает ребенку вычленить главное, основное при характеристике предмета (лица) или последовательности его действий, наглядно демонстрирует каркас, структуру заданного вида рассказа, помогая удерживать в памяти последовательность его частей.В методике развития речи детей дошкольного возраста наиболее признанными являются:

Сериационный ряд. Эта модель представляет собой постепенно увеличивающиеся полоски и кружки разной длины и величины. Сериационный ряд отражает структуру кумулятивной сказки (например, сказка «Репка», в которой происходят многократные, нарастающие повторения действий.

Двигательное моделирование. Двигательное моделирование – воспроизведение основной последовательности действий сказки. Этот вид схематической наглядности представляет собой круги разного цвета и используется при работе со сказками о животных.

Временно – пространственная модель. Эта модель соответствует структуре волшебных сказок. Она представляет собой ряд блоков со стрелочками. Каждый из этих блоков соответствует одному эпизоду сказки. В нем размещаются заместители тех персонажей, которые участвовали в данном эпизоде, а также схематически изображаются некоторые декорации. Стрелки обозначают последовательность перехода от одного эпизода к другому [48].

Схемы для составления описательных рассказов (Т. А. Ткаченко). Эти схемы используются для составления рассказов об игрушках, одежде, посуде, временах года, овощах и фруктах. Эта модель представляет собой лист картона, размером 45х30 см., разделенный на 6–8 квадратов (по количеству характерных признаков предмета или объекта, о которых надо рассказать) [65].

Схемы–рисунки (Л. Соломенникова). Эти схемы можно использовать для обучения пересказу и составлению описательных рассказов. Этот вид схематической наглядности представляет собой полосу картона, разделенную на квадраты (количество квадратов зависит от характерных признаков предмета, объекта) [57].

Эффективность использования наглядного моделирования в развитии связной речи детей с общим недоразвитием речи отмечают В. П. Глухов [19], Т. А. Ткаченко [65], Л. Н. Ефименко [23], В. К. Воробьева [10].

Так, включение наглядных моделей в процесс обучения содействует закреплению понимания значений частей речи и грамматических категорий, развитию понимания логико–грамматических конструкций и целостного речевого высказывания. При этом используемые наглядные модели могут включать стилизованные изображения реальных предметов, символы для обозначения некоторых частей речи («стрелка» вместо глагола, «волнистая линия» вместо прилагательного в моделях предложений и др.); схемы для обозначения основных признаков отдельных видов описываемых предметов, а тех же выполняемых действий по отношению к ним с целью обследования; стилизованные обозначения «ключевых слов» основных частей описательного рассказа.

Применение наглядных моделей способствует более точному и прочному усвоению детьми на практическом уровне отдельных словообразовательных операций. Используя наглядную модель, дети практически усваивают способы образования относительных прилагательных со значением отнесенности к продуктам питания; наглядные схемы ориентируют детей на поиск слов «родственников» в определенном лексико–семантическом поле.

Таким образом, сфера применения наглядного моделирования отнюдь не ограничивается решением учебных задач. Она охватывает самые различные виды детского мышления.

Наглядные модели – специфические средства, позволяющие детям усваивать обобщенные знания о некоторых связях и закономерностях, явлениях действительности. Существуют разные подходы к классификации и использованию наглядного материала, что обусловлено разными задачами обучения и воспитания. Различные виды наглядного моделирования можно применять в обучении детей дошкольного возраста пересказу и различным видам рассказов.

«Метод наглядного моделирования, как средство развития речи у детей старшего дошкольного возраста» «Учите ребенка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам — он будет долго напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картинками,.

Характеристика общего недоразвития речи ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ Характеристика ОНР по Левиной: ОНР– это такая форма аномалии, под которой следует понимать нарушение всей речевой.

Характеристика на воспитанника ДОУ (младший возраст) Число, месяц, год рождения: Адрес регистрации ребенка: Адрес проживания ребенка: Забелинский Артем поступил в МДОУ на основании путевки.

Конспект НОД по речевому развитию с применением технологии наглядного моделирования и ИКТ «Волшебная страна» Конспект открытой непосредственно образовательной деятельности по речевому развитию в подготовительной группе с применением технологии наглядного.

Источник