- Этиология и патогенез

- Дальнейшее развитие первичного очага может отличаться:

- Классификация:

- Клинические проявления:

- Туберкулез почек — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы туберкулеза почек

- Патогенез туберкулеза почек

- Классификация и стадии развития туберкулеза почек

- Осложнения туберкулеза почек

- Диагностика туберкулеза почек

- Сбор анамнеза

- Лабораторная диагностика

- Патоморфологическое исследование

- Лучевые методы исследования

- Инструментальные исследования

- Провокационные пробы

- Лечение туберкулеза почек

- Прогноз. Профилактика

Этиология и патогенез

Основной источник инфекции – больной, выделяющий в окружающую среду микобактерии туберкулеза. Основной путь проникновения микобактерии в почку – гематогенный (с кровью). Как правило, инфицирование почки происходит на этапе формирования легочного очага, когда «нестерильный» иммунитет к возбудителю должным образом не действует. Однако гематогенное распространение микобактерии в организме возможно уже в первые часы после аэрогенного или алиментарного заражения.

Способ проникновения микобактерии туберкулёза в ткани почки тесно связан с особенностями кровотока почки:

Обширное микроциркуляторное русло (много мелких артерий).

Замедленный кровоток в почечных клубочках.

Тесный контакт сосудов с интерстициальной тканью.

Эти особенности способствуют формированию множественных первичных очагов туберкулеза почки, особенно в корковом слое.

Дальнейшее развитие первичного очага может отличаться:

Полное обратное развитие (при общей и местной устойчивости к туберкулезу, при малых размерах первичных очагов, при преимущественно гранулематозном воспалении).

Частичное обратное развитие с рубцеванием (при быстрой активации местного иммунитета, на фоне выраженных пролиферативных процессах).

Образование казеозно-некротических масс с полной или неполной инкапсуляцией и персистированием микобактерий туберкулеза.

Недостаточность специфического иммунитета – главный фактор развития туберкулеза почек. Поражение ЧЛС (чашечно-лоханочной системы), мочеточников имочевого пузыря имеет вторичных характер. При этом поражение мочевыводящих путей происходит лимфогенным путем, однако не исключен прямой контакт микобактерий со слизистой оболочкой — уриногенный путь инфицирования.

Более чем в 50 % случаев у мужчин туберкулез мочеполовой системы затрагивает поражение половых органов: простаты, яичек, придатков яичек. У женщин поражение половых органов встречается гораздо реже: 5-10 %. Гематогенное распространение микобактерии приводит к инфицированию обеих почек, однако дальнейшее развитие патологического процесса происходит чаще с одной стороны. Статистической разницы в поражении правой и левой почек нет.

Классификация:

Клинико-рентгенологические формы туберкулеза:

Туберкулез почечной паренхимы.

Туберкулез почечного сосочка (папиллит).

2. Эпидемиологическая характеристика БК + , БК—.

3. Функциональное состояние почки: функция не нарушена, понижена, отсутствует.

4. Характеристика течения туберкулезного процесса:

Рубцевание тотальное, сегментарное, одной чашечки.

5. Осложнения (камни, опухоль, пиелонефрит, амилоидоз, и т. п.).

6. Локализация (одна-две почки, единственная почка; верхний, средний, нижний сегмент; одна чашечка, тотальной поражение почки)

Клинические проявления:

Клиническая картина туберкулеза почки не имеет специфических симптомов. На начальных этапах развития патологического процесса пациента может беспокоить легкое недомогание, изредка субфебрильная температура. В 30-40 % случаев симптомы отсутствуют. По мере прогрессирования патологического процесса могут появляться боли в поясничной области на стороне поражения, макрогематурия (кровь в моче), дизурия (расстройства мочеиспускания).

Боль в поясничной области на начальных этапах беспокоит лишь 7% пациентов, тогда как при далеко зашедшем процессе данная симптоматика присутствует у 95%. Боли обычно носят тупой ноющих характер, однако при нарушении оттока мочи на фоне деструктивных процессов в почке, болевая симптоматика может быть выраженной вплоть до развития почечной колики.

Безболевая макрогематурия наблюдается у 17% больных туберкулезом почки. Артериальная гипертензия на начальных стадиях заболевания встречается в 1% случаев, при запущенном процессе – в 20%.

При поражении мочевого пузыря, появляются дизурические явления (учащенное, болезненное мочеиспускание).

Туберкулезный папиллит (туберкулез почечного сосочка) является деструктивной формой почечного туберкулеза. Характерными симптомами деструктивных изменений являются гематурия, лейкоцитурия, бактериурия.

При множественном папиллите наблюдаются выраженная интоксикация и стойкая бактериурия; отмечается деформация чашечек вследствие разрушения почечного сосочка, образования полости, часто грушевидной формы, в результате расплавления верхушки почечной пирамиды.

При развитии обширных нефросклеротических изменений орган уменьшается в размерах, развивается деформация чашечек.

Кавернозный туберкулез почек (монокавернозный, поликавернозный) является результатом прогрессирования либо туберкулезного папиллита, либо процесса в корковых отделах паренхимы.

При вовлечении в процесс шейки чашечки и лоханочно-мочеточникового соустья возникают обтурация и рубцевание этих отделов, что приводит к «выключению» каверны и рентгенологически проявляется симптомом «ампутации» почечной чашечки. Клинические проявления почечных туберкулем, как правило, отсутствуют.

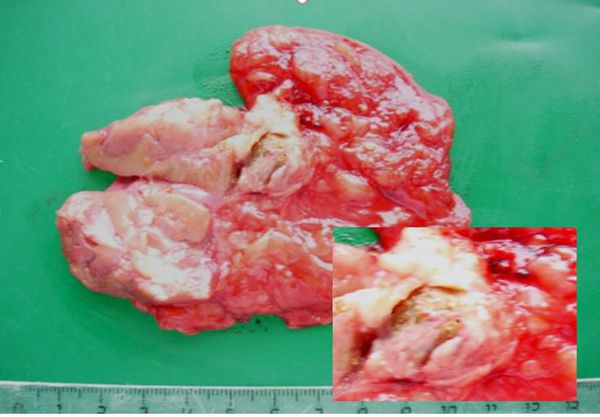

Туберкулезный пионефроз возникает при тотальной деструкции почечной паренхимы и проявляется образованием гнойного мешка, что является показанием к хирургическому лечению — нефрэктомии.

Иногда пионефроз трансформируется во вторично сморщенную или омелотворенную почку.

Туберкулез легких или других органов в анамнезе, внепочечный туберкулез, сосуществующий с почечным, заболеванием у ближайших родственников, контакт с туберкулезными больными, характерные для перенесенного процесса изменения, выявляемые при рентгенологическом исследовании легких – позволяют заподозрить специфическую природу заболевания.

Общий анализ мочи – выявляется резкая, стойкая кислая реакция, протеинурия (белок в моче), лейкоцитурия, микрогематурия при отсутствии банальной микрофлоры.

Обычный посев мочи бывает стерильным, несмотря на явные признаки воспалительного процесса (асептическая пиурия).

Бактериологическое исследование на предмет выявления микобактерий – один из ведущих методов диагностики туберкулеза почек.

ПЦР диагностика – чувствительность – 94%.

ИФА – позволяет выявить антитела к возбудителю.

Туберкулинодиагностика — в сомнительных случаях применяются провокационные тесты с использованием туберкулина. После подкожного введения туберкулина проводят исследование мочи (важное значение имеет увеличение форменных элементов в осадке мочи).

Ультразвуковая диагностика туберкулеза почки (УЗИ)

УЗИ не позволяет выявлять туберкулез почек на ранних этапах развития заболевания. При кавернозном поражении почки удается выявить округлые, эхонегативные образования, которые окружены плотной капсулой (у кист капсула тонкая). Содержимое каверны может иметь неоднородный характер.

Ультразвуковая диагностика имеет не столько диагностическую ценность, сколько помогает определить локализацию и степень поражения почечной паренхимы. Также УЗИ помогает проводить динамическое наблюдение и делать выводы о степени регрессии туберкулеза почек на фоне проводимой терапии.

Рентгенологические методы диагностики

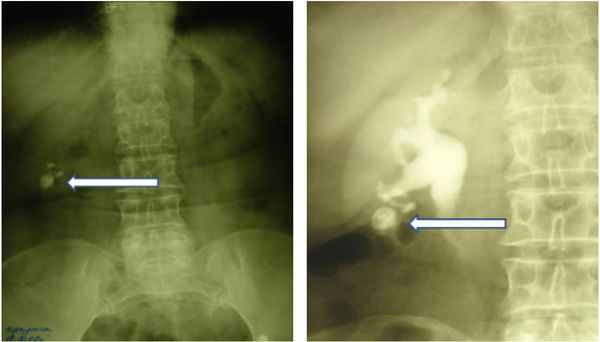

На обзорном снимке и нативных нефротомограммах можно заметить усиление контура пораженной почки, участки обызвествления. Большое значение имеет экскреторная урография и ретроградная уретеропиелография.

Компьютерная и магнитно-резонансная томография почек

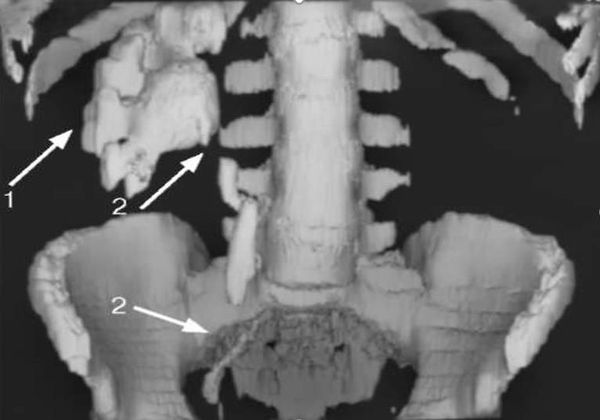

Данные методы диагностики позволяют точно выявлять очаги деструкции и их взаимоотношение с чашечно-лоханочной системой, элементами почечного синуса и магистральными сосудами. Также они позволяют выявлять вовлечение в патологический процесс регионарных лимфатических узлов.

Радионуклидные исследования почек (динамическая нефросцинтиграфия)

Нефросцинтиграфия применяется с целью оценки функциональной активности почки как в общем, так и сегментарно. Также возможно сочетание нефросцинтиграфии с введение туберкулина. При этом, снижение функциональной активности почки косвенно свидетельствует о наличии специфического процесса.

В силу очагового характера патологического процесса при туберкулезе почки, применение биопсии неэффективно и грозит диссеминацией инфекционного процесса в окружающие ткани. Однако возможно морфологическое исследование слизистой оболочки мочевого пузыря, которое в 50% случаев даже при отсутствии видимых изменений мочевого пузыря позволяет выявить гигантские клетки Пирогова-Лангганса (признак специфического воспаления).

Дифференциальная диагностика туберкулёза почек должна проводиться с гидронефрозом, уретерогидронефрозом, пиелонефритом, особенно с исходом в пионефроз и наличием гнойных свищей в поясничной области. Рентгенологические признаки процесса необходимо отличать от медуллярного некроза, осложняющего течение гнойного пиелонефрита, аномалий медуллярного вещества (губчатая почка, дивертикул чашечки, мегакаликс, мегакалиоз). Выключенные деструктивные очаги при туберкулёзе могут быть похожими на кистозные и плотные опухолевидные образования в паренхиме, деформирующие контуры почки и чашечно-лоханочной системы. Ведущим критерием должно быть сочетание клинических, лабораторных, ультразвуковых, рентгенологических и других данных. Стойкая дизурия и пиурия должны быть показанием к исключению банального хронического воспаления с помощью лабораторных исследований мочи в двух (у мужчин в трёх, с исследованием секрета простаты) порциях и бактериологических исследований, а также уретроцистоскопии и эндовезикальной биопсии.

Туберкулез мочевой системы также дифференцируют от ее неспецифических воспалительных заболеваний (пиелонефрит, цистит и др.) и новообразований. Особенности клинического течения современного уротуберкулеза, характерные специфические изменения мужских половых органов, рентгенологические изменения, неэффективность ранее проводимой терапии, динамический фактор, результаты комплексного обследования, а главное — положительные результаты бактериологического исследования мочи на ВК позволяют правильно провести дифференциальную диагностику. При онкологической настороженности, помимо указанных выше методов, важную роль играют ангиография, биопсия и определение атипических клеток в моче, в трудных случаях выполняют диагностическую операцию.

Лечение туберкулеза почки должно носить индивидуальный характер и включать применение специфических противотуберкулезных средств.

Противотуберкулезные средства делят на:

Основные (первого ряда):

Препараты гидразидов изоникотиновой кислоты (изопринозин и др.).

Источник

Туберкулез почек — симптомы и лечение

Что такое туберкулез почек? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Лелявина Кирилла Борисовича, уролога со стажем в 28 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Туберкулёз — это системное инфекционное заболевание, которое вызывают микобактерии туберкулёза, способное поражать все органы и ткани в организме человека.

В течение последних 15 лет туберкулёз был основной причиной смерти от инфекционных заболеваний среди взрослого населения планеты, и лишь с 2013 года он уступил лидирующие позиции ВИЧ и СПИД [1] . И сегодня он остаётся одной из самых социально-значимых проблем здравоохранения: по оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения, в 2017 году в мире заразились туберкулёзом 10 миллионов человек, а 1,3 миллиона скончались от данной патологии [1] .

Около трети населения земного шара инфицированы микобактерией туберкулёза (Mycobacterium tuberculosis), но пока не больны и не контагиозны (не заразны), то есть имеют латентную форму заболевания — без клинических, рентгенологических, бактериологических и морфологических проявлений. Риск развития туберкулёза у инфицированного человека — не выше 10 %, но он существенно возрастает при таких сочетанных заболеваниях и факторах, как:

- сахарный диабет;

- ВИЧ-инфекция (каждый пятый человек с ВИЧ-инфекцией умирает от туберкулёза);

- состояние после трансплантации (пересадки) внутренних органов;

- вредные привычки (например, табакокурение и алкоголизм);

- хроническое недоедание.

Внелёгочный туберкулёз является составной частью большой проблемы туберкулёза. Им болеют около 0,8 миллионов человек. Он поражает кости и суставы, мочеполовую систему, кишечник, брюшину, периферические лимфоузлы и другие органы.

На 2014 год частота выявления внелёгочного туберкулёза в Европе составила 4,3 на 100 тысяч населения, в Америке — 3,3, в Африке — 22. К числу стран с неблагополучной ситуацией по заболеваемости относится и Россия. Так, в 2017 году на территории нашей страны было зарегистрировано более 70 тысяч новых случаев туберкулёза, из них примерно 2153 приходилось на туберкулёз внелёгочных локализаций, а частота выявления новых случаев составила 6,1 на 100 тысяч населения [7] [9] .

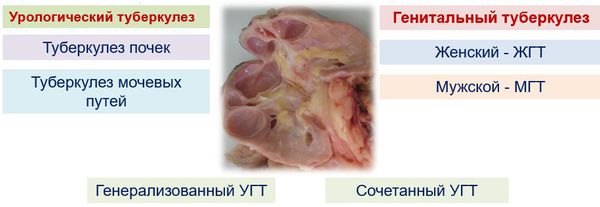

Урогенитальный (мочеполовой) туберкулёз — вторая наиболее распространённая форма внелёгочного туберкулёза, которая встречается в основном в развивающихся странах и уступает пальму первенства лишь костно-суставному туберкулёзу. Его ведущей разновидностью является туберкулёз почек, на долю которого приходится 75 %.

Туберкулёз почек (нефротуберкулёз) — это хроническое инфекционное воспаление паренхимы почек, вызванное микобактериями туберкулёза [3] [4] [6] [7] . Оно бывает генерализованным или развивается как самостоятельное заболевание. Изолированным нефротуберкулёзом чаще болеют женщины (56,8 %).

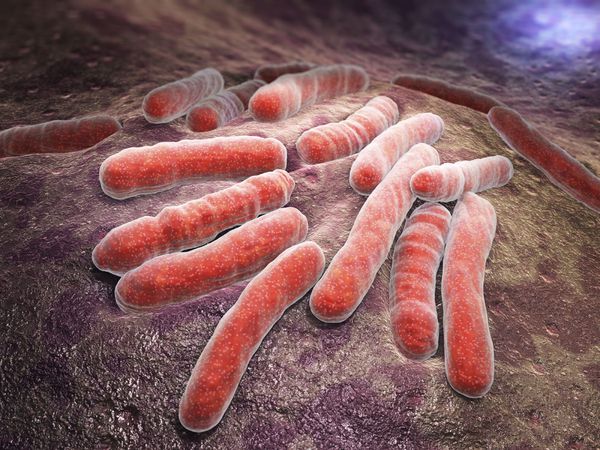

На территории России распространён исключительно человеческий вид Mycobacterium tuberculosis (палочка Коха), однако боле 20 лет назад выделялся и бычий вид — Mycobacterium bovis [3] [4] [6] [7] . Штамм вакцины против туберкулёза (БЦЖ) также может стать причиной поражения почек, как осложнение внутрипузырной лекарственной терапии мышечно-неинвазивного рака мочевого пузыря [7] .

В последние годы актуальность проблемы мочеполового туберкулеза стала возрастать в связи с распространением ВИЧ-инфекции, так как 75 % пациентов с урогенитальным процессом инфицированы ВИЧ. Фактически, с повышением эффективности лечения и улучшением показателей выживаемости и продолжительности жизни пациентов с ВИЧ и СПИД может увеличиться заболеваемость туберкулёзом мочевыводящих путей, в том числе и нефротуберкулёзом.

Симптомы туберкулеза почек

Заболевание прогрессирует достаточно медленно: первые симптомы нефротуберкулёза у большинства пациентов возникают только через пять лет после первичного инфицирования, а у 25 % — через 15 лет и позже. Случаи скоротечного нефротуберкулёза встречаются крайне редко.

В общем клиническая картина туберкулёза почек весьма многообразна, изменчива и не имеет характерных отличительных признаков. Во многом она зависит от стадии и формы патологических изменений.

У 40 % пациентов начальные стадии туберкулёзного поражения почек протекают бессимптомно, и только после попадания микобактерий в кровоток (гематогенной диссеминации) возникает лихорадка, которую пациенты иногда принимают за «гриппозное» состояние. Из-за этого своевременно распознать заболевание получается не всегда. К тому же человек с этой разновидностью туберкулёза, вопреки стереотипам, не производит впечатление асоциальной, делинквентной, истощённой личности.

Различают общие и местные клинические проявления. К общим относят повышение температуры (у 20-50 %), изменения артериального давления (у 36 %) и ухудшение самочувствия (у 33,3 %). Лихорадка, симптомы интоксикации и потеря веса возникают лишь у каждого десятого пациента (11 %). Местные симптомы подразделяют на субъективные (боль, нарушения мочеиспускания) и объективные (изменения в моче и другие физикальные признаки). У большинства пациентов общее состояние не нарушается даже при далеко зашедших стадиях.

Туберкулёзная интоксикация при нефротуберкулёзе выражена слабо. Повышение температуры до 38-39 °C со слабостью и ознобами наблюдается при одновременном развитии неспецифического пиелонефрита.

Обычно при туберкулёзном поражении почек местные симптомы преобладают над общими. Чаще всего пациенты жалуются на боли в поясничной области (83,3 %), нарушение мочеиспускания (54 %) и другие проявления, указанные на схеме ниже [8] . Их частота очень нестабильна и зависит от многих факторов. Возможно появление гематурии (крови в моче).

Боль в поясничной области возникает из-за увеличения почки в объёме, растяжения фиброзной капсулы или её вовлечения в воспалительный процесс. Она может быть тупой или острой, постоянной или кратковременной.

В последнее время всё чаще встречаются почечные колики, которые возникают в связи с обструкцией (закупоркой) мочеточников сгустками крови, казеозными массами, гнойной пробкой, рубцовыми изменениями или воспалительным отёком слизистой оболочки вокруг устья мочеточника. Всё это приводит к затруднению нормального оттока мочи, перерастяжению почечной лоханки, расстройству кровообращения в почке и возникновению острого приступа болей в поясничной области — почечной колике. Однако, когда каверна — полость, которая образуется в разрушающихся тканях — локализуется не у поверхности почки, а в деструктивный процесс не вовлекается фиброзная капсула, болевой синдром может отсутствовать, даже не смотря на далеко заведшую стадию болезни.

Патогенез туберкулеза почек

Мочеполовой туберкулёз — это позднее проявление лёгочной туберкулёзной инфекции, которое возникает в результате реактивации старых, так называемых спящих туберкулёзных поражений патогенными комплексами микобактерий туберкулёза.

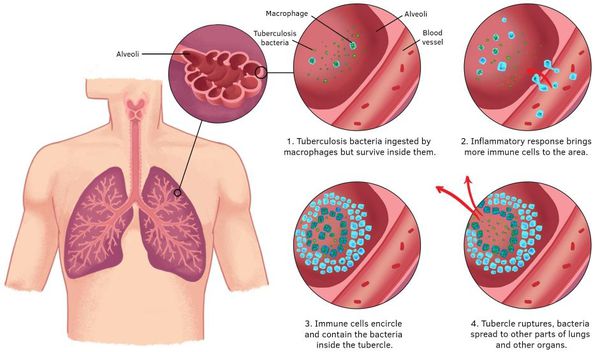

Многочисленными исследованиями было доказано, что первичный туберкулёзный очаг в почке появляется в области сосудистых клубочков из-за гематогенного (реже лимфогенного) распространения инфекции из лёгких. Так, во время первичной лёгочной инфекции альвеолярные макрофаги, находящиеся внутри лёгочной альвеолы, захватывают одну или несколько микобактерий туберкулеза — они чрезвычайно устойчивы к разрушению и продолжают размножаться внутри макрофагов.

Из лёгких туберкулёзная инфекция распространяется по всему организму по лимфо- и кровотоку и попадает в клубочковый аппарат обеих почек, расположенный в корковом слое, где образуются микроскопические туберкулёзные очаги.

При хорошем состоянии иммунных сил организма туберкулёзные очаги в почке могут самостоятельно рассосаться, частично или полностью зарубцеваться, а также склерозироваться. В то же время уцелевшие туберкулёзные микобактерии остаются в почках и долго находятся в пассивном состоянии — возникает субклинический туберкулёз почек.

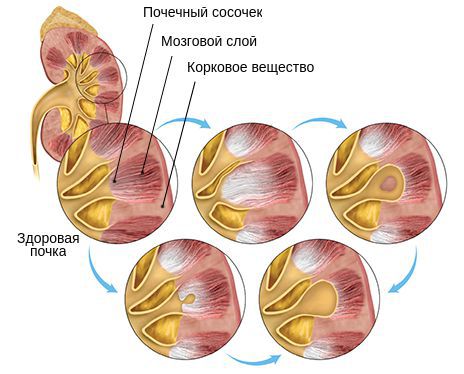

Болезнь протекает очень медленно, но по мере прогрессирования приводит к обширному некрозу (отмиранию) почечных сосочков, формированию каверн (полостей с образованием абсцесса) и полному разрушению органа.

Прогрессирование заболевания начинается при ряде неблагоприятных факторов: вначале поражается вся почка, затем мочеточник и мочевой пузырь. Изолированный туберкулёз мочеточника или мочевого пузыря без поражения почки обычно не возникает.

При расстройстве гемо- и уродинамики почек, а также в случае некоторых нарушений иммунной системы инфекционный процесс распространяется из коркового вещества на мозговое, где развивается воспаление в почечных сосочках (устьях мочевых канальцев, открывающихся в почечную чашечку) — туберкулёзный папиллит. В области почечных сосочков возникают изъязвления, которые приводят к появлению кратковременной тотальной профузной гематурии у 10-15 % пациентов.

На ранних стадиях туберкулёзный папиллит может протекать бессимптомно. В целом это заболевание протекает достаточно тяжело в случае, если инфекционным процессом поражено несколько почечных сосочков, то общее состояние пациента ухудшается — возникает лихорадка, недомогание, слабость, боль в пояснице. В дальнейшем воспаление приобретает деструктивный характер и охватывает всю толщу пирамид почек с казеозным распадом и формированием каверн (полостей), которые могут быть как изолированными, так и сообщающимися с чашечно-лоханочной системой. Образование каверн в почках в 20-25 % сопровождается присоединением болевого синдрома, который обычно локализуется в поясничной области по типу почечной колики. Полости распада могут очищаться и превращаться в гладкостенные кисты.

При заживлении каверн происходит обызвествление (отложение солей кальция) казеозных очагов, однако это не означает, что они очистились, так как в глубине петрификатов нередко сохраняются жизнеспособные микобактерии.

Классификация и стадии развития туберкулеза почек

Прежде всего, стоит сказать о классификации урогенитального туберкулёза, при котором поражаются органы мочеполовой системы как изолированно, так и в любом сочетании [2] [3] [4] [6] [7] .

Клиническая классификация туберкулёза почек напрямую связана с анатомо-функциональными изменениями органа[3; 4; 6; 7].

По наличию бациллярности или выделения микобактерий (МБТ) с мочой заболевание подразделяют на:

- нефротуберкулёз с бактериовыделением — обозначается «МБТ (+)»;

- нефротуберкулёз без бактериовыделения — обозначается «МБТ (-)» [7] .

Ниже представлена классификация туберкулёза почек, которая используется в практической медицине. Она основана на степени выраженности деструктивных процессов, происходящих в почках [7] .

По стороне поражения туберкулёз почки делят на одно- и двусторонний. По распространённости принято различать туберкулёз с поражением одной чашечки, тотальное поражение почки и поражение единственной почки [7] .

Осложнения туберкулеза почек

Многие пациенты в течение 7-15 лет проходят лечение по поводу пиелонефрита, почечной колики, эпидидимита и других заболеваний, пока при детальном обследовании не будет поставлен диагноз «Туберкулёз мочеполовой системы». Из-за того, что за весь период «ошибочного» диагноза пациенты не получают адекватного специфического лечения, развиваются тяжёлые осложнения, а патологический процесс прогрессирует [4] [7] [11] [13] .

Осложнений активного туберкулёзного процесса в почках достаточно много. К ним относятся:

- паранефрит;

- хроническая почечная недостаточность;

- рефлюкс;

- вторично сморщенная почка;

- ренальная гипертензия;

- гидронефроз (водянка почки) и уретерогидронефроз;

- пиелонефрит;

- формирование свища поясничной области (при прорыве каверны почки в паранефральное пространство);

- очаги обызвествления или кальцинаты;

- амилоидоз.

К остаточным явлениям нефротуберкулёза относят постуберкулёзный пиелонефрит [4] [7] [11] [13] .

Появление кальцинатов регистрируется у 50 % пациентов с почечным туберкулёзом. Они являются признаком поздней стадии заболевания.

Кальцинаты или очаги обызвествления при туберкулёзе почки могут быть ошибочно приняты за мочекаменную болезнь. В литературе описаны случаи, когда удаление таких псевдомочевых камней привело к генерализации туберкулёзного процесса.

В дальнейшем нефротуберкулез приводит к формированию грубой фибротизации и кальцификации, что существенно нарушает или прекращает нормальную функцию почек, а развитие хронической почечной недостаточности делает клиническое излечение основного заболевания невозможным [10] [11] .

Существуют два механизма, с помощью которых туберкулёз может вызывать почечную недостаточность:

- облитерирующий эндартериит (закупорка артерий), который возникает из-за туберкулёзной инфекции в почечной паренхиме и приводит к почечной недостаточности с обширной дистрофической кальцификацией;

- обструктивная уропатия, приводящая к формированию стеноза или стриктуры мочеточника.

Диагностика туберкулеза почек

Обычно причиной первого обращения человека с нефротуберкулёзом к врачу является другое заболевание, потребовавшее лабораторное исследование мочи.

Диагностика туберкулёза почки предполагает:

- сбор сведений об истории развития заболевания (эпидемический и медицинский анамнез);

- физикальное обследование (осмотр, простукивание, аускультация);

- лабораторные и патоморфологические исследования;

- лучевые и инструментальные обследования;

- провокационные пробы [4][7][11][13] .

Сбор анамнеза

До обнаружения туберкулёза 14,8 % пациентов контактировали с туберкулёзной инфекцией. Поэтому, собирая эпидемический анамнез больного, нужно установить, общался ли он с людьми, болеющими туберкулёзом, болел ли туберкулёзом другой локализации. Обязательно уточняется, есть ли в семье дети с гиперергической туберкулиновой пробой (реакцией на пробу Манту).

Риск развития урогенитального туберкулёза выше не только у тех, кто раньше контактировал с туберкулёзной инфекцией и болел туберкулёзом других органов, но и у людей с [4] [7] [11] [13] :

- хроническими инфекциями урогенитального тракта;

- упорной дизурией (нарушением мочеиспускания);

- прогрессирующим уменьшением ёмкости мочевого пузыря;

- пиурией (выделением гноя с мочой) в трёх порциях при эпидидимите;

- стерильной пиурией;

- пиоспермией (гноем в сперме);

- гемоспермией (кровью в сперме);

- гематурией (кровью в моче);

- свищами поясничной области, промежности и мошонки.

Лабораторная диагностика

- Общеклинические анализы. В анализе мочи практически в 100 % случаев обнаруживают повышенный уровень лейкоцитов, в 60 % — увеличенное количество эритроцитов, а также часто выявляют протеинурию.

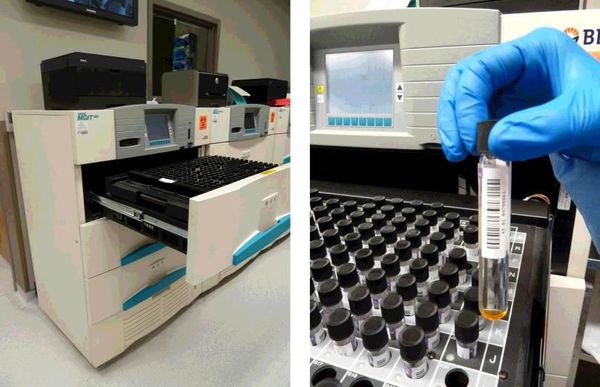

- Бактериологическое исследование. Так как в моче возбудитель туберкулёза обнаруживается только в 38 % случаев [3][4][6][7][11][13] , а их отсутствие не исключает наличие заболевания, окончательно подтвердить или исключить наличие Mycobacterium tuberculosis можно только после неоднократного исследования различных материалов: мочи, эякулята, секрета простаты, менструальной крови и отделяемого свищей. Для этого прибегают к бакпосеву и полимеразной цепной реакции (ПЦР) [7] .

В настоящее время у каждого третьего пациента возбудители заболевания обладают устойчивостью как минимум к одному противотуберкулёзному препарату [7] . Поэтому помимо обнаружения микобактерий необходимо установить их лекарственную чувствительность. Обе задачи можно выполнить с помощью автоматизированной системы BACTEC MGIT 960.

- Иммуноферментный анализ (ИФА). Данный метод основан на определении антител в крови. При активном туберкулёзном процессе чувствительность исследования составляет более 84 %. В случае получения сомнительных результатов пациенту требуется углубленное медицинское обследование и последующее динамическое наблюдение [7][12] .

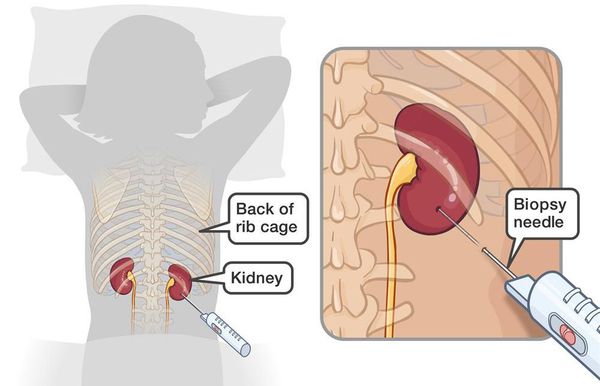

Патоморфологическое исследование

Одна из причин сложной верификации нефротуберкулёза — непостоянное выделение бактерий. В связи с этим диагноз мочеполового туберкулёза у 30 % пациентов устанавливается, к сожалению, лишь на основании морфологического исследования удалённых органов, а у 49-60 % при постановке первичного диагноза уже преобладают деструктивные формы [5] [7] [12] .

При патоморфологической диагностике можно определить признаки специфического воспаления, туберкулёзные гранулёмы, а также казеозный некроз. Материалом для диагностики могут стать не только удалённые органы, но и ткани, взятые во время биопсии.

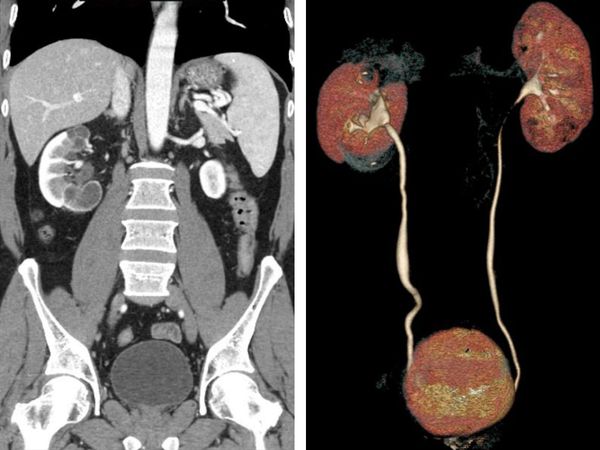

Лучевые методы исследования

Высокоинформативными методами диагностики туберкулёза почек являются УЗИ, экскреторная урография, уретрография (рентген мочеиспускательного канала), КТ и МРТ. Часто они позволяют выявить туберкулёзные каверны в почке, которые говорят о длительном, осложнённом процессе, при котором лекарственная терапия и последующее излечение уже невозможны, так как каверны почки никогда не закрываются.

- УЗИ почек — первоочередной метод диагностики нефротуберкулёза. При подозрении на раннюю стадию болезни применяется совместно с другими исследованиями. Он позволяет оценить состояние почек и верхних мочевых путей. На наличие каверны будет указывать круглое образование, которое плохо отражает ультразвуковые волны, т.е. является эхонегативным. Акустическая плотность почечной ткани свидетельствует о наличии склероза, а акустическая тень — на участки обызвествления [3][4][6][7] .

- Экскреторная урография, как и другие виды рентгенологических методов исследования, стала применяться реже с внедрением в практику КТ и МРТ с контрастированием, но не утратила своей ведущий роли [3][4][6][7] . Она позволяет обнаружить деформированные или отключенные чашечки, каверны, расширение мочевыводящих путей и уточнить сторону поражения. Отрицательная рентгенограмма органов грудной клетки и туберкулиновая проба не исключают наличие у пациента внелёгочного туберкулёза.

- КТ и её модификации являются чувствительными методами для диагностики нефротуберкулёза, однако по своей информативности не превосходят комплексное рентгенологическое исследование.

- МРТ может применяться, когда важно избежать ионизирующего излучения (например, у детей или беременных женщин). Но это исследование менее точно, чем КТ, особенно для визуализации кальцинатов и обызвествлений [3][4][6][7] .

Инструментальные исследования

К инструментальным методам относятся цистоскопия, уретропиелоскопия и уретроскопия. Цистоскопия проводится с помощью эндоскопа. Она показана пациентам с нефротуберкулёзом при нарушениях мочеиспускания. Уретеропиелоскопия позволяет не только провести осмотр, но и выполнить биопсию. Благодаря этому можно выявить туберкулёз мочеточника в стадии инфильтрации или изъязвления. Обследование мочеиспускательного канала уретроскопом может обнаружить воспаление семенного бугорка и стриктуру уретры.

Провокационные пробы

Проба Манту и диаскинтест недостаточно чувствительны у людей с нефротуберкулёзом [7] , поэтому при постановке диагноза играют роль другие виды провокаций:

- Проба Коха — введение под кожу 20-100 туберкулина — экстракта микобактерий туберкулёза. В течение двух и более дней с момента инъекции необходимо измерять температуру через каждые два часа, дважды сделать общий анализ крови и сдать мочу на пробу Нечипоренко, а также выполнить бакпосев мочи и эякулята [7] .

- Лазерная провокация — локальное облучение, которое вызывает приток лимфоцитов к очагу воспаления. Проводится, если результаты пробы Коха не были убедительными. При дифференциальной диагностике с опухолевым процессом противопоказано. Спустя 10 дней пациенту нужно повторно сдать клинические и бактериологические анализы: если количество лейкоцитов или эритроцитов в моче увеличится, а абсолютное число лимфоцитов в крови снизится на 18% и более, то ставится диагноз «Активный нефротуберкулёз» [7][12] .

Помимо этого, ВИЧ-позитивные пациенты должны пройти тест на туберкулёз, а пациенты с недавно диагностированным туберкулёзом — на ВИЧ-инфекцию [8] .

Лечение туберкулеза почек

Лечение проводится только в противотуберкулёзных учреждениях. Его цель – сделать пациента неинфекционным, сохранить функцию почек и устранить любые осложнения, вызванные инфекцией.

На ранней стадии заболевания туберкулёз почки излечивается благодаря современной лекарственной терапии, а осложнения устраняются при помощи операции. Но полностью надеяться на безоперационную ликвидацию болезни нельзя, так как 24,2-80 % пациентов с мочеполовым туберкулёзом всё же нуждаются в хирургическом пособии.

Во время излечения туберкулёзные поражения замещаются рубцовой тканью. Это нередко нарушает кровоснабжение и вызывает ишемию со стимулированием околоклубочкового аппарата, тем самым запуская механизмы сосудистой и органной патологии. Поэтому даже при успешном заживлении очагов туберкулёза, приводящем к рубцовым сужениям мочевых путей, требуется хирургическая помощь [3] [4] [6] [7] [13] .

Прежде чем приступать к хирургическому вмешательству (резекции почки, каверноэктомии или кавернотомии) желательно, провести антимикобактериальную химиотерапию в течение шести недель [3] [4] [6] [7] [13] . Выбор режима противотуберкулёзной химиотерапии зависит от лекарственной устойчивости микобактерий. Для взрослых пациентов рекомендуются следующие дозы химиопрепаратов: [7]

Выбор тактики лечения предусматривает не только адекватный режим специфической антибактериальной терапии, но и применение дополнительных патогенетических средств (антиоксидантов, витаминов, фитотерапии) и своевременное хирургическое лечение, которое направленно на ликвидацию патологического очага, в частности при помощи своевременных органосохраняющих операций на почке и пластических операций на мочеточнике. Эти вмешательства выполняются только после длительной интенсивной фазы основного курса лекарственной химиотерапии и дополняются в послеоперационном периоде комплексным лекарственным лечением. Этот алгоритм способствует стабильному излечению.

В то же время проникновение антибактериальных препаратов в нефункционирующую почку с кальцинатами и множественными кавернами существенно замедлено и затруднено, а порой невозможно. В таких случаях даже современное противотуберкулёзное лечение не спасает такую почку.

Кавернэктомия — вскрытие и иссечение стенок каверны — показана при третьей стадии нефротуберкулёза, устойчивого к 2-4-месячной стандартной терапии. Нефрэктомия — удаление почки или её части – проводится на четвёртой стадии туберкулёза почки, если функции органа значительно снижены или отсутствуют, а также в случае упорной пиурии и микрбактериурии [7] [13] .

Прогноз. Профилактика

Несмотря на эффективность современной химиотерапии, мочеполовой туберкулёз остаётся серьёзной угрозой жизни пациента, если не будет вовремя диагностирован и вылечен надлежащим образом. Поздняя обращаемость сводят возможности лечения туберкулёза к нулю.

Урогенитальный туберкулёз обычно развивается через 5-46 лет после излечения от туберкулёза органов дыхания, в среднем этот период занимает 22 года. В группе повышенного риска находятся мигранты и пожилые люди, а также получавшие иммунотерапию по поводу мышечно-неинвазивного рака мочевого пузыря вакциной БЦЖ.

При туберкулёзном поражении паренхимы почек и туберкулёзном папиллите прогноз благоприятный. Кавернозный туберкулёз почки также разрешается благополучно — каверна трансформируется в санированную кисту, формируется посттуберкулёзная деформация чашечно-лоханочной системы.

Неблагоприятный исход — прогрессирование деструктивных изменений с появлением большого количества каверн и развитием туберкулёза мочевыводящих путей. Поликавернозный туберкулёз почки обычно можно излечить только при удалении органа.

Появление полирезистентных микобактерий, не поддающихся подавлению и уничтожению современными препаратами, активный и круглосуточный обмен инфекцией в лечебных учреждениях и санаториях не обеспечивает защиту от суперинфекции — резкого роста бактерий другого типа. Проблемы усугубляется сужающимся выбором лекарств. И если человек находится в коллективе выделителей микобактерий, то никакие длительные лечебные мероприятия и схемы применения антимикробных препаратов не обеспечат его излечение [3] [4] [6] [7] [13] .

Источник