«Философия Нового времени»

406. Основой всего мироздания, по Лейбницу, являются:

• монады

407. Основоположник эмпиризма, автор лозунга «Знание – сила»:

• Ф. Бэкон

408. Особенности рационализма XVII века обусловила:

• математика

409. Представителем субъективного идеализма является:

• Дж. Беркли

410. Представитель философии Французского Просвещения:

• Ж.-Ж. Руссо

411. Причиной неравенства в человеческом обществе Ж.-Ж. Руссо считал:

• Собственность

412. Простая неделимая субстанция согласно Лейбницу:

• Монада

413. Согласно Френсису Бэкону, любое познание должно .

• опираться на опыт и двигаться от единичного к общему

414. Способ познания, у Спинозы, представляющий адекватное знание – это:

• интуиция

415. Сущность деизма состоит в:

• Сведении роли Бога к творению материи и первотолчку

416. Тенденция в философии XVII-XVIII веков сводить все законы природы к законам механики:

• Механицизм

417. Теории «общественного договора» придерживался:

• Т. Гоббс

418. Утверждение: «Я мыслю, следовательно, я существую» высказал:

• Р. Декарт

419. Философ, взявший за основу бытия так называемые «монады»:

• Г. Лейбниц

420. Философ, рассматривающий общественные явления с позиции механистического материализма – это:

• Т. Гоббс

Источник

Учение о методах познания в философии Спинозы

Бенедикт (Барух) Спиноза (1632 — 1677) стал автором наиболее разработанной, полной и обоснованной философской системы Голландии нового времени, последователем Рене Декарта и ярким представителем европейского рационализма. Важная философская заслуга Спинозы — подробная разработка теории субстанции, в которой рассматривалась суть бытия. Также предметом философских исследований Спинозы были:

• этика, вопрос соотношения свободы и необходимости.

В соответствии со своей онтологией Спиноза называет главным объектом познания «бога» – природу. Познание бога как первейшей причины всего сущего невозможно через эмпирический путь. Познание бога возможно либо через мистическое откровение, либо через логическое допущение. Поскольку бог Спинозы не религиозный бог, то и познание природы-бога в его интерпретации приобретает рационалистический характер.

Все природные связи предстают как логические и вполне доступные разуму и познанию. Поскольку нам логически понятно, что есть некая первая причина, то и движение от оснований к выводам позволяет во всей цельности раскрыть движение от причин к следствиям.

Коль скоро сущность души представляет собою знание объектов, то всякое сознание есть объективное знание чего-либо, и проблема субъективности знания теряет принципиальное значение. Истинный метод познания состоит » в одном лишь познании чистого разума. его природы и законов».

Как человек познает окружающий мир? Будучи единством всех простых и в том числе главных модусов (души и тела), он обладает идеями, которые способны выражать производящие причины вещей. Именно такие идеи являются истинными.

Движение к истинам понималось Спинозой не в смысле отражения вещей в идеях ума. В познавательном процессе происходит, согласно Спинозе, как бы соединение ума с вещами, усвоение внешнего мира человеком. Достигается этот процесс через чувственное и рациональное познание. Однако чувственное познание, обычно ведет к субъективным ассоциациям и неотчетливым «универсалиям».Большая часть наших чувственных представлений ложна.

Универсалии по Спинозе:

® «плохие» —понятия вкуса, цвета, тепла, холода, добра и зла, заслуги и греха, порядка и хаоса, пустоты, красоты, бога как личности.Все это субъективные порождения нашего сознания, иногда полезные, а чаще дезориентирующие и вредные.

® «хорошие» — понятия, полученные при помощи рациональной интуиции. К ним он относил понятие субстанции, «самоочевидные определения» и простейшие следствия из них (например, положения математики).

Интуиция является критерием истинности знания. Признак истинности состоит в самом факте его выдвижения. «. тот, кто имеет истинную идею, вместе с тем знает, что имеет ее, и в истинности вещи сомневаться не может». Но идеи Спинозы отличаются от декартовских тем, что интуиция у Спинозы не связана ни с какими врожденными идеями. Его рациональная интуиция ориентирована на всемогущество определений: определения природы интуитивно истинны.

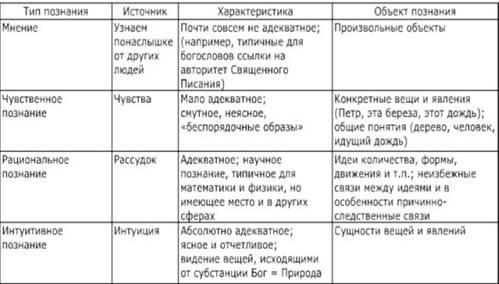

Изучая проблемы гносеологии, Спиноза выделяет три ступени познания:

• «познание в чистом виде»(интуитивное познание), которое непосредственно исходит из разума человека и не зависит ни от каких внешних причин, — высший вид познания;

• познание, полученное в результате деятельности разума (размышлений, логических операций), — второй уровень, менее истинный;

• чувственное отражение окружающего мира согласно Спинозе — полученное данным путем знание недоказуемо, недостоверно, неполно и поверхностно; оно не играет большой роли при получении истинного знания.

Анализ синтезирующих идей от Ф. Бэкона к выдающимся философам XVII в. показывает, что главным предметом философских дискуссий в Новое время являются вопросы познавательной деятельности. Главным итогом обсуждений явился общий для всех философов метафизический подход к познанию, хотя по генезису и последствиям он не всегда был одинаков. У одних (Декарт, Спиноза) он проистекал из особенностей главных наук этого столетия – математики и механики, а у вторых (Гоббс) – из метафизических поисков супранатуральных первооснов бытия. Метод первых еще в течение многих десятилетий соответствовал тенденциям развития наук, тогда как у вторых он в скором времени завел в тупик.

Однако и рационалисты, и эмпирики совершили научный и философский подвиг, освободив науку от средневековой схоластики, недоверия к знанию. Они заложили основы категориального аппарата теории мышления, подробно рассмотрев взаимоотношения видимости и реальности, свободы и необходимости, чувственности и рациональности, эксперимента и дедукции и т.д.

Источник

Спиноза. Теория познания

Теория познания. В своей гносеологии Спиноза выступил приверженцем рационализма. Познание сущности различных объектов достигается посредством разума, чувственный же «опыт не учит никаким сущностям вещей».

Спиноза считал мир познаваемым: это убеждение нашло свое выражение в его классической формуле: «Порядок и связь идей те же, что порядок и связь вещей». Обосновывая данное положение, он ссылается на единство мировой субстанции: каким бы атрибутом (мышления или протяжения) ни выражать ее, порядок причин будет одним и тем же.

Автор «Этики» выделяет три ступени познания. Первая чувственное познание, которое он именует также «мнением» и «воображением».

Спиноза подразделяет его на два вида:

- познание «через беспорядочный опыт», когда отдельные вещи «воспроизводятся» чувствами, причем чувства осуществляют это «искаженно» и

«смутно»; - Познание «из знаков»: когда благодаря чтению или услышанному знакомому слову человек вспоминает о каких-либо предметах, притом в такой форме, которая соответствует способу, которым он впервые воспринял их. Вторая ступень познания рассудок.

На этом уровне человек образует общие понятия и «адекватные идеи о свойствах вещей». Наконец, третья ступень интуитивное познание (речь идет об интеллектуальной интуиции). Это высший уровень познания. Интуитивное познание «ведет от адекватной идеи о формальной сущности каких-либо атрибутов Бога к адекватному познанию сущности вещей».

Исчерпывающее понимание природы какой-либо вещи возможно только в том случае, когда она рассматривается в подлинной перспективе как одно из проявлений божественной субстанции. Поэтому высший уровень познания вещей подразумевает познание Бога.

Интуитивное познание это постижение разумом вещей «с точки зрения вечности». Спиноза говорит о том, что человек может представлять вещи двумя совершенно различными способами. Обычный путь состоит в том, что вещи рассматриваются как отдельно существующие в определенном месте и времени.

Другой, более глубокий способ видения реальности заключается в том, что вещи рассматриваются как находящиеся в Боге и вытекающие из необходимости его природы (это и есть познание «под формой вечности»). Постигая предметы «под формой вечности», разум трактует их не как случайные, а как необходимые.

Ведь необходимость вещей следствие необходимости божественной природы. Поэтому третий род познания это познание «под формой необходимости». Адекватная идея любой единичной вещи заключает в себе представление об одном из божественных атрибутов, помимо такого представления вещь не может быть по-настоящему познана. Посредством третьего рода познания разум, таким образом, представляет предметы «через сущность Бога».

Истинная идея, по мнению автора «Этики», такова, что она согласуется со своим объектом. Истинная идея ясна и отчетлива. Человек, имеющий истинную идею, познает ту или иную вещь «наилучшим образом» и не может сомневаться в этом. Истинная идея всегда достоверна. «Как свет обнаруживает и самого себя, и окружающую тьму, так и истина есть мерило и самой себя, и лжи».

Идеи, вытекающие из истинных идей, также всегда будут истинными. Причем ясные и отчетливые идеи человека «так же истинны, как идеи Бога». Ложные идеи неадекватны; ложность заключается в «недостатке познания». Ложность не может быть чем-то положительным, так как в противном случае она должна была бы составлять особый модус божественной субстанции.

Ложность это неполнота познания; ложные идеи в отличие от истинных носят «искаженный» и «смутный» характер. «Единственная причина» ложности чувственное познание. Рассудочное и интуитивное познание всегда истинно.

Полемизируя с Декартом, Спиноза утверждал, что воля не может быть причиной человеческих заблуждений. Возникновение универсальных (всеобщих) понятий Спиноза связывает с деятельностью «воображения» (т. е. с чувственным познанием).

Воспринимая в большом количестве образы в чем-то подобных между собой вещей, воображение не может уловить ни их точного количества, ни их отличительные признаки, фиксируя лишь некоторое их сходство. Это сходство и лежит в основе универсальных понятий; причем понятия эти у людей неодинаковы, каждый вкладывает в них особый смысл, сообразуясь с собственным опытом и воспоминаниями.

Универсальные понятия, в силу особенностей их происхождения, неизбежно должны были вызывать пустые споры в среде философов (представителей схоластики); с помощью таких понятий нелепо рассчитывать на истинное познание природы, «универсальные образы» вещей совершенно недостаточны для этой цели.

Источник

Гносеология Спинозы

Вы будете перенаправлены на Автор24

Гносеология Спинозы

Бенедикт (Барух) Спиноза – это нидерландский философ, он был одним из тех, кто развивал учение Декарта По данной теме мы уже выполнили реферат Основы философии подробнее , но противопоставлял принцип монизма дуализму Декарта. Он решительно отверг представление о мышлении в качестве собой субстанции, которая как бы существует самостоятельно и противопоставляется сама через себя.

Монизм Спинозы носил пантеистический характер: Бога он отождествлял с природой. У Спинозы сливались Бог, идеальное и материальное в единую бесконечную субстанцию. Спиноза утверждал, что существует единая субстанция, находящаяся вне сознания и являющаяся причиной самой себя, а также не нуждающаяся ни в каких причинах. Спиноза не отделял Бога от природы.

Спиноза и Декарт разошлись во мнениях уже в начальном пункте своих философских воззрений. Декарт начинал с «Я», а Спиноза с объективной реальности.

Единой субстанции характерны два познавательных атрибута, то есть два неотъемлемых свойства: протяжение и мышление. Материя вместе с протяжением, начиная камнем и заканчивая человеческим мозгом, способна мыслить, хотя и в разной степени. Мышление человека – только частный случай целостного мышления. То есть оно представляет собой гилозоизм. Мышление может быть трактовано в качестве некоторого природного самосознания. В этом и заключался монизм Спинозы.

Человек может только постигать ход мирового процесса, чтобы сообразовывать с ним всю свою жизнь, собственные поступки и желания.

Мышление тем совершеннее, чем шире круг вещей, с которыми начинает контактировать человек, то есть чем выше активность субъекта. Меру совершенства мышления определяет мера его согласия с общими природными законами. Понимать какую-то вещь – это значит видеть за ее индивидуальностью универсальный элемент, идти от модуса к субстанции. Разум стремится к постижению в природе внутренней гармонии, причин и следствий. Такую гармонию можно постичь в ситуации, когда разум не довольствуется непосредственными наблюдениями, а основывается на полной совокупности впечатлений.

Готовые работы на аналогичную тему

Спиноза называл Богом природу, а Бога – природой. Спиноза в своих записях под Богом понимал существо совершенно бесконечное, то есть субстанцию, которая состоит из бесконечного большого количества атрибутов, из которых каждым выражается вечная и бесконечная сущность. Огромным достоинством философии Спинозы является его обоснование тезиса о субстанциональном единстве мира. Его воззрения характеризуются диалектическим пониманием мира, а именно единством конечного и бесконечного, единого и многого, необходимости и свободы. Спиноза автор знаменитой формулировки: «Свобода есть осознанная необходимость». Эта идея Спинозы стала классической, но не является абсолютно правильной, так как в ней не отражается реальная суть свободы, которой предполагается выбор и ответственность.

Ступени познания Спинозы

Спиноза разработал иерархию ступеней познания. В «Этике» эта концепция рассмотрена более детально, а количество ступеней сводится к трем, по сравнению с ранними трудами, в которых было выделено четыре таких ступени.

- Мнение, или воображение;

- Рассудочное познание – любой человек может найти в себе адекватные идеи того, что является общим у всех вещей. Идет постижение реальных имманентный свойств вещей, в качестве идей некоторых бесконечных вещей, в качестве идей некоторых бесконечных вещей, которые могут модифицироваться в конечные вещи, представленные как в части, так и в целом. Они постигаются человеком в качестве чистых рассудочных понятий и кантовских категорий. Когда они накладываются людьми на реальное эмпирическое содержание, они могут быть классифицированы и получены знания о вещах. Однако разум также может замыкать врожденные идеи сами на себя, тогда мыслится некоторый бесконечный объект, который реально является бессодержательной формой. Спиноза не видел никакой разницы между бессодержательностью и бесконечным содержанием. Эти бесконечные вещи в реальности являются чем-то сходим с платоновскими идеями, за исключением того, что характеризуются не только идеальной сущностью. Таким образом, рассудочное познание, из-за того, что основывается на истинных идеях – адекватное, но исходит из самого субъекта, а не из порядка бытия самих вещей.

- Интуитивное познание – на этой ступени человек приобретает знание, которое согласуется с самим природным порядком. Субъект абсолютно устраняется в связи с редукцией сознания, имеется полная его идентичность с самой субстанцией. Знание уже не личное и не субъективное. Это может пониматься в качестве полного растворения индивида в природе. Спиноза в идее интеллектуальной интуиции понял, что Бог является суперсубъектом, когда продуцируются вещи, должен при этом одновременно порождать их идеи с геометрической необходимостью, — выводить как теоремы из аксиом. Приводя собственное сознание в полную гармонию с Божественным Разумом, человек приобщается к этой способности, то есть интеллектуальное причастие.

Познание первого рода – это практически единственный источник ложности, проявление пассивности разума. Познание следующих ступеней дает человеку возможность научиться отличать истинное от ложного. Такая способность, по своей сути является врожденной, так как было установлен, что человек по необходимости является положительным модусом и должен по факту иметь несколько адекватных идей. Без способностей к критике разума, человек являлся бы просто пассивным датчиком, а сама философия Спинозы в такой ситуации стала бы просто невозможной.

Спинозой была создана уникальная концепция времени. Природа или Бог с позиций Спинозы объединены некоторой связью – вечностью, или отдельными вещами во времени. Главные изменения времени – это прошлое, настоящее и будущее. Временные изменения не могут быть случайными, так как установленное будущее также незыблемо, как и прошлое. Он выступал резко против тех, кто занимался изучением настоящего.

Источник