- Способ поступления питательных веществ бактериальную клетку это

- Пути поступления веществ в бактериальную клетку

- Пассивный перенос веществ в бактериальную клетку

- ГК «Униконс»

- «Антисептики Септоцил»

- «Петритест»

- «АльтерСтарт»

- 3.6. ПОСТУПЛЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В КЛЕТКУ

- Пути поступления питательных веществ в бактериальную клетку

- Механизм питания бактерий

- Ферменты бактерий.

Способ поступления питательных веществ бактериальную клетку это

Основные соединения, усваиваемые бактериальной клеткой, — углеводы, аминокислоты, органические кислоты, жирные кислоты, минеральные вещества, витамины и др. Бактериям совершенно безразличны источники питательных веществ; образно говоря, они «лишены вкуса и не страдают несварением желудка». Более того, бактерии иногда утилизируют вещества, не пригодные для животных клеток (например, карболовую кислоту, парафин, мыло и др.).

Подобно прочим формам жизни, бактерии нуждаются в одних и тех же макроэлементах — С, Н, О, N, P, S, К, Са, Mg, Fe. Микроэлементы (следовые элементы) — Mn, Mo, Zn, Си, Со, Ni, Va, В, С], Na, Se, Si, Wo — не нужны каждому организму, но бактериям они необходимы для синтеза коферментов либо поддержания специфического тина метаболизма. Например, для оптимального роста некоторые бактерии нуждаются в высоких концентрациях Na+; их называют галофилами [от греч. hals, соль]. Помимо источников углерода, энергии и элементов минерального питания, многие микроорганизмы нуждаются в некоторых дополнительных веществах, называемых факторами роста. Количественная потребность в питательных элементах и их содержание у различных бактерий варьируют, но принципиально химический состав бактериальной клетки сходен с другими живыми клетками (исключением является отсутствие у бактерий стеролов).

Пути поступления веществ в бактериальную клетку

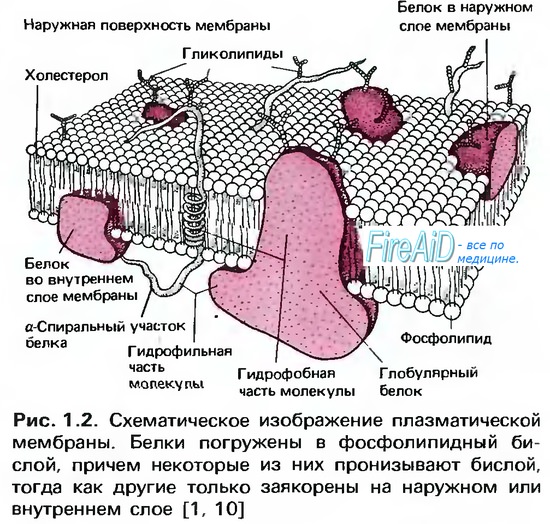

Для того чтобы питательные вещества могли подвергнуться соответствующим превращениям в клетке, они прежде всего должны в неё проникнуть. Но большинство бактерий обитает в условиях, мало пригодных для поддержания строгих соотношений воды, неорганических и органических веществ, без которых их жизнь просто невозможна. Клеточная стенка бактерий не. является существенным барьером для небольших молекул и ионов, но задерживает макромолекулы. Истинный барьер, обеспечивающий избирательное поступление веществ в клетку, — ЦПМ. Она проницаема для одних веществ и непроницаема для других. Потоки веществ движутся в обоих направлениях (внутрь и наружу). Эти перемещения обеспечивают разнообразные транспортные системы, необходимые для выполнения двух важнейших задач.

1. Обеспечение адекватных концентраций веществ, участвующих в основных биохимических реакциях, в том числе и обеспечение, при необходимости, их быстрого поступления внутрь клетки, невзирая на концентрацию этих веществ в окружающей среде.

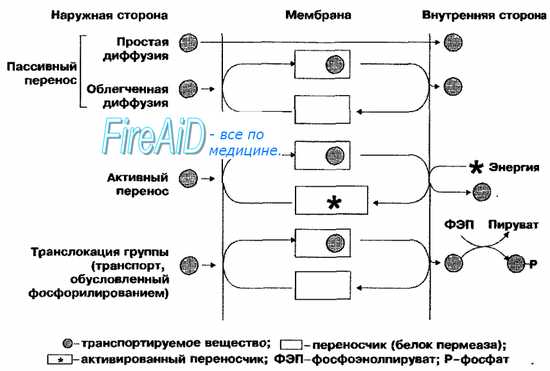

2. Поддержание осмотического давления, оптимального для протекания биохимических реакций. Поступление различных веществ внутрь бактериальной клетки реализуют три механизма: пассивный перенос, активный перенос и транспорт, обусловленный фосфорилированисм (рис. 4-6).

Пассивный перенос веществ в бактериальную клетку

Многие вещества способны неспецифически проникать в бактериальную клетку за счёт различия их концентраций по обе стороны ЦПМ. При этом они поступают в клетку только до выравнивания градиента концентрации с внешним раствором. Такое поступление веществ происходит пассивно, без прямых энергетических затрат. Существует два вида пассивной диффузии: простая и облегчённая.

Простая диффузия. Проникновение веществ носит неспецифический характер и целиком зависит от размеров молекул и их липофильности. Скорость подобного переноса незначительна.

Облегчённая диффузия. Механизм транспорта носит аналогичный характер, но проникновение облегчают помощники — специфические мембранные белки-пермеазы, способствующие прохождению различных молекул через ЦПМ. Транспорт сопровождается образованием комплекса «вещество-пермеаза». После преодоления ЦПМ комплекс диссоциирует, а перме-аза используется для последующего «проведения» других молекул. Подобный тип транспорта реализуется по градиенту концентрации и характерен для эукариотов при поглощении Сахаров.

У прокариотов единственный пример облегчённой диффузии — проникновение глицерина в клетки бактерий кишечной группы. При этом концентрация проникшего глицерина практически равна его концентрации в окружающей среде. В последующем (в результате реакций фосфорилирования) глицерин трансформируется в глицерин-3-фосфат.

— Вернуться в оглавление раздела «Микробиология.»

Источник

ГК «Униконс»

Продвижение и реализация комплексных пищевых добавок, антисептиков и др. продукции.

«Антисептики Септоцил»

Септоцил. Бытовая химия, антисептики.

«Петритест»

Микробиологические экспресс-тесты. Первые результаты уже через 4 часа.

«АльтерСтарт»

Закваски, стартовые культуры. Изготовление любых заквасок для любых целей.

3.6. ПОСТУПЛЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В КЛЕТКУ

Поступление веществ в клетку и выделение продуктов обмена в окружающую среду происходит у микроорганизмов через всю поверхность клетки путем осмоса или адсорбции. На интенсивность этих процессов оказывают различные факторы: разность концентрации питательных веществ в клетке и за ее пределами, а также проницаемость для них цитоплазматической оболочки (см. рис. 11).

Опыт, демонстрирующий явление осмоса:

А — в мешочек из полупроницаемой перепонки (например, из целлофана), подвешенный в воде, наливают 5%-ный раствор сахара. Молекулы воды диффундируют в мешочек, заставляя столбик воды в стеклянной трубке подниматься. Молекулы сахара крупнее, поэтому они не могут проходить через поры в целлофане; Б—после достижения равновесия давление столбика воды в точности равно осмотическому давлению раствора сахара и служит мерой этого давления.

Осмос представляет собой диффузию веществ в растворах через полупроницаемую мембрану. Возникает осмос под действием разности осмотических давлений в растворах по обе стороны полупроницаемой мембраны. Величина осмотического давления раствора зависит от молярной концентрации растворенных в нем веществ.

Цитоплазматическая мембрана клетки обладает полупроницаемостью: она является осмотическим барьером, регулируя поступление в клетку и выход из нее растворенных веществ. Веществ нерастворимые в воде, белки, не могут быть использованы клеткой. Они могут проникнуть в нее лишь после расщепления на более простые, что происходит с помощью экзоферментов микробов.

Таким образом, при осмотическом проникновении питательных веществ в клетку движущей силой служит разность осмотических давлений между средой и клеткой. Такой пассивный перенос веществ не требует затраты энергии и протекает до выравнивания концентрации с наружным раствором.

Поступившие в клетку вещества включаются в реакцию конструктивного и энергетического обмена. Концентрация некоторых из них ниже, чем в окружающей среде, и поступление данных веществ возможно до полного исчерпания их из субстрата.

Если микроорганизм попадает в субстрат, осмотическое давление которого выше, чем в клетке, то цитоплазма отдает воду во внешнюю среду. Питательные вещества в клетку не поступают, содержимое клетки уменьшается в объеме, и протопласт отстает от клеточной оболочки. Это явление называется плазмолизом клетки.

При чрезмерном низком осмотическом давлении внешней среды может наступить плазмоптис клетки — явление, обратное плазмолизу, когда вследствие высокой разности осмотических давлений цитоплазма переполняется водой и приводит к разрыву клеточной оболочки.

Второй путь поступления веществ в клетку — активный — путем переноса их особыми, локализованными в цитоплазматической мембране веществами ферментной природы. Эти переносчики, называемые пермеазами, обладают субстратной специфичностью. Каждый транспортирует только определенное вещество. На внешней стороне цитоплазматической мембраны переносчик адсорбирует вещество, вступает с ним во временную связь и отдает на внутренней стороне ее транспортируемое вещество в цитоплазму.

Источник

Пути поступления питательных веществ в бактериальную клетку

Различают следующие способы поступления веществ в клетку бактерий: простая, или пассивная, диффузия; облегченная диффузия; активный транспорт и транслокация групп.

Простая, или пассивная, диффузия – неспецифическое поступление веществ в клетку за счет разницы концентраций, т.е. происходит передвижение молекул из более концентрированного раствора в менее концентрированный – по градиенту концентрации. Этот процесс не связан с затратой энергии. Таким путем осуществляется транспорт низкомолекулярных веществ, особенно кислорода, липофильных соединений (спирты, жирные кислоты), воды, по-видимому, ядов и других чужеродных для клетки веществ, а также удаление продуктов обмена. Скорость перемещения путем простой диффузии невелика.

Перенос веществ при облегченой диффузии также происходит по градиенту их концентрации. Этот процесс не требует затраты энергии и осуществляется с участием специфических пермеаз. Скорость транспорта зависит от концентрации субстрата в среде.

Активный транспорт – основной механизм избирательного переноса веществ через цитоплазматическую мембрану в клетку против градиента концентрации. Этот процесс, так же как и облегченная диффузия, протекает при участии локализованных в цитоплазматической мембране переносчиков белковой природы – пермеаз, которые высокоспецифичны к субстрату. В отличие от облегченной диффузии, для активного транспорта необходимы затраты энергии либо в виде АТФ, либо за счет протондвижущей силы энергизованной мембраны. От активного транспорта зависит сродство клеток к субстрату, т. е. основной признак, определяющий и набор, и концентрацию используемых веществ.

У многих бактерий, особенно грамотрицательных, в активном транспорте принимают участие особые связующие белки, не идентичные пермеазам и не входящие в структуру мембраны, а локализованные в периплазматическом пространстве. У связующих белков отсутствует каталитическая активность, но они обладают очень высоким сродством к определенным питательным веществам и различным аминокислотам, углеводам, неорганическим ионам. Выделено и изучено более 100 различных связующих белков, которые образуют прочные комплексы со своими субстратами и необходимы для их активного переноса через мембрану.

Связующие белки функционируют только в комплексе со специфическими пермеазами, осуществляющими активный перенос субстрата через мембрану. Необходимая для этого метаболическая энергия используется для снижения сродства пермеазы к своему субстрату на внутренней стороне мембраны по сравнению с ее сродством к нему на внешней стороне.

В результате этих превращений происходит изменение скорости выхода субстрата наружу, она становится во много раз меньше скорости его поступления в клетку.

Если во всех вышеупомянутых способах переноса веществ через цитоплазматическую мембрану они поступают в клетку в химически неизмененном виде, то при транслокации групп происходит химическая модификация переносимых молекул. Так происходит поступление в клетку многих прокариот углеводов, в процессе которого они фосфорилируются. Источником фосфатной группы служит фосфоенолпируват, от которого фосфат с помощью фермента (фермента I), находящегося в цитоплазме, переносится на молекулу специального термостабильного белка,

а с него при участии второго фермента (фермента II), локализованного в цитоплазматической мембране и обнаруживающего высокое сродство к определенным углеводам, фосфатная группа переносится на углевод на наружной стороне цитоплазматической мембраны:

Фосфорилированные углеводы проникают через цитоплазматическую мембрану и накапливаются в цитоплазме, например глюкоза поступает в клетку в виде глюкозо-6-фосфата. Система переноса углеводов получила название фосфотрансферазной. Перенос веществ с помощью фосфотрансферазной системы является выгодным с энергетической точки зрения. Хотя при этом и происходит затрата богатой энергией фосфатной связи фосфоенолпирувата, в процессе переноса образуется молекула глюкозы в фосфорилированной форме (глюкозо-6-фосфат), а это делает

ненужным фосфорилирование глюкозы за счет АТФ на первом этапе ее катаболизма.

Симпорт одновременно в одном направлении 2 вещества

Антипорт в двух направлениях одновременно

Унипорт один канал, сначало одно вещество, потом другое

Поможем написать любую работу на аналогичную тему

Пути поступления питательных веществ в бактериальную клетку

Пути поступления питательных веществ в бактериальную клетку

Пути поступления питательных веществ в бактериальную клетку

Источник

Механизм питания бактерий

Поступление в бактериальную клетку питательных веществ представляет собой сложный физико-химический процесс, которому способствует ряд факторов: разница в концентрации веществ, величина молекул, их растворимость в воде или липидах, рН среды, проницаемость клеточных мембран и т. д. В проникновении питательных веществ в клетку различают четыре возможных механизма.

1. Наиболее простой способ — пассивная диффузия, при которой поступление вещества в клетку происходит из-за различия градиента концентрации (разницы концентрации по обе стороны цитоплазматической мембраны). Решающее значение имеет величина молекулы. Очевидно, в мембране есть участки, через которые и возможно проникновение веществ небольших размеров. Одним из таких соединений является вода.

Большинство питательных веществ попадает в бактериальную клетку против градиента концентрации, поэтому в таком процессе должны принимать участие ферменты и может расходоваться энергия.

2. Одним из таких механизмов является облегченная диффузия, которая происходит при большей концентрации вещества вне клетки, чем внутри. Облегченная диффузия — процесс специфический и осуществляется особыми мембранными белками, переносчиками, получившими название пермеаз, так как они выполняют функцию ферментов и обладают специфичностью. Они связывают молекулу вещества, переносят в неизмененном виде к внутренней поверхности цитоплазматической мембраны и высвобождают в цитоплазму. Так как перемещение вещества происходит от более высокой концентрации к более низкой, этот процесс протекает без затраты энергии.

3. Третий возможный механизм транспорта веществ поучил название активного переноса. Этот прессе наблюдается при низких концентрациях субстрата в окружающей среде и перенос растворенных веществ также в неизмененном виде осуществляется против градиента концентрации. В активном переносе веществ участвуют пермеазы. Поскольку концентрация вещества в клетке может в несколько тысяч раз превышать ее во внешней среде, активный перенос обязательно сопровождается затратой энергии. Расходуется аденозинтрифосфат (АТФ), накапливаемый бактериальной клеткой при окислительно-восстановительных процессах.

4. При четвертом возможном механизме переноса питательных веществ наблюдается транслокация радикалов — активный перенос химически измененных молекул, которые в целом виде не способны проходить через мембрану. В переносе радикалов участвуют пермеазы.

Синтезируемые в бактериальных клетках соединения выходят из них тремя путями:

- Фосфотрансферазная реакция. Происходит при фосфорилировании переносимой молекуды.

- Контрансляционная секреция. В этом случае синтезируемые молекулы должны иметь особую лидирующую последовательность аминокислот, чтобы прикрепиться к мембране и сформировать канал, через который молекулы белка смогут выйти в окружающую среду. Таким образом выходят из клетки соответствующих бактерий токсины столбняка, дифтерии и др. молекулы.

- Почкование мембраны. Молекулы, образующиеся в клетке, окружаются мембранным пузырьком, который отшнуровывается в окружающую среду.

Ферменты бактерий.

В бактериальной клетке происходят многочисленные реакции, как биосинтетические, направленные на синтез соединений, необходимых для организации структуры бактерии, так и производящие энергию, процессы ассимиляции и диссимиляции. Все эти реакции катализируются соответствующими ферментами. Ферменты являются белками и обладают специфичностью при распознавании соответствующего вещества и последующем превращении его.

Большая часть ферментов связана с определенными структурами бактериальной клетки. Так, в цитоплазматической мембране находятся окислительно-восстановительные ферменты, которым принадлежит основная роль в дыхании клетки, ферменты, обеспечивающие доставку питательных веществ, и др. Ферменты, связанные с делением клетки, обнаруживаются в мезосомах, клеточной стенке, в месте образования перегородки.

У бактерий по характеру вызываемых ими превращений обнаруживаются следующие основные группы ферментов:

- гидролазы, вызывающие расщепление протеинов, углеводов, липидов путем присоединения молекул воды;

- оксидоредуктазы, катализирующие окислительно-восстановительные реакции;

- трансферазы, осуществляющие перенос отдельных атомов, от молекулы к молекуле;

- лиазы, отщепляющие химические группы негидролитическим путем;

- изомеразы, участвующие в углеводном обмене;

- лигазы, способствующие биосинтетическим реакциям клетки.

Ферменты бактерий классифицируются на экзоферменты и эндоферменты. Экзоферменты выделяются бактериальной клеткой в окружающую среду для внеклеточного переваривания. Этот процесс осуществляется с помощью гидролаз, которые расщепляют макромолекулы питательных веществ до простых соединений — глюкозы, аминокислот, жирных кислот. Такие соединения могут свободно проходить через оболочку клетки и с помощью пермеаз передаваться в цитоплазму клетки для участия в метаболизме, являясь источниками углерода и энергии. Некоторые экзоферменты выполняют защитную функцию, например, пенициллиназа, выделяемая многими бактериями, делает клетку недосягаемой для антибиотика — пенициллина.

Источник