Способы построения структурных карт

Структурные карты являются обязательным геологическим документом, составляемым в процессе поисково-разведочных работ на нефть и газ. Они изображают в плане подземный рельеф выбранной поверхности — кровли или подошвы какого-либо горизонта. Построение структурных карт также необходимо для изучения рельефа различных поверхностей сложного строения, например, поверхности размывов и несогласного перекрытия, поверхности водо-нефтяного контакта и т.д.

Структурные карты составляются по данным бурения, полевых геофизических материалов (данным сейсморазведки, электроразведки и др.), а также по данным структурно-геологической съемки. При построении структурных карт за базисную поверхность обычно принимают уровень моря, от которого отсчитывают отметки изогипс подземного рельефа. Сечение между изогипсами выбирают так. чтобы они располагались слишком густо, но в то же время расстояние между ними не должно быть слишком большим. При пологом залегании пластов сечение берут равным 2-5-10 м. при крутом — 25-50 м и более. Чем детальнее изучена площадь, тем меньше можно взять сечение. Для изображения деталей строения могут показываться дополнительные изогипсы (как правило, пунктирной линией). В настоящее время в практике нефтяной геологии используют три способа построения структурных карт: 1) треугольников. 2) профилей. 3) с помощью метода схождения (как правило, эти методы применяются вместе). Способ треугольников, основанный на установлении углов наклона плоскостей по трем точкам, наиболее распространен. Этот прием применяют в основном при построении структурных карт для платформенных поднятий и для структур складчатых областей, характеризующихся сравнительно небольшими наклонами слоев и отсутствием разрывных нарушений. При составлении структурных карт способом треугольников соблюдают следующую последовательность операций. Вначале на план (карту) наносят скважины или точки наблюдений, где вскрыт опорный маркирующий горизонт. Во всех скважинах и точках определяются абсолютные отметки залегания выбранного опорного горизонта. Затем точки скважин соединяют между собой прямыми линиями, которые образуют систему примерно равносторонних треугольников. После этого, согласно выбранному сечению, интерполируют абсолютные отметки горизонта по сторонам треугольника. Интерполяция между скважинами — деление соединяющей их линии на отрезки, кратные выбранному сечению. Полученные отметки с одинаковыми значениями плавно соединяются друг с другом в соответствии с выбранным шагом.

Отрезки, полученные в результате интерполяции, можно откладывать дальше на линиях, соединяющих скважины — экстраполяция. При отсутствии фактического материала (территория слабо изучена в геологическом отношении) отметки, найденные путем экстраполяции, будут условными.

Продлевать отрезки можно от двух последних скважин только на половину расстояния между ними. Изогипсы в зоне экстраполяции проводятся условно, штриховой линией.

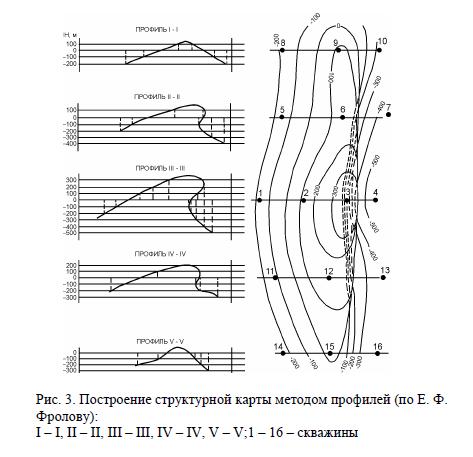

Способ профилей используют для построения структурных карт площадей, осложненных тектоническими нарушениями, диапиризмом, надвигами и др. Этот способ позволяет трассировать положение линий нарушения. Применение данного способа в ряде случаев оказывается ограниченным, и его используют в совокупности со способом треугольников. Способ профилей заключается в отрисовке положения на профиле выбранного горизонта, перенесением на карту проекций изогипс. Сначала строят серию профилей, проходящих через скважины (рис. 3). Затем полученные профили рассекают горизонтальными линиями в соответствии с выбранным сечением изогипс. Соотношение вертикального и горизонтального масштабов принимается одинаковым. Точки пересечения опорного пласта с горизонтальными плоскостями по каждому построенному профилю сносят на нулевую линию, соответствующую уровню моря, или на любую произвольно проведенную горизонтальную линию, на которой отмечают точки проекций и затем переносят их на план расположения профилей пробуренных скважин. После этого плавными линиями соединяют отметки с одинаковыми значениями залегания опорного пласта на различных профилях. Полученные изогипсы изображают структурную карту.

Метод схождения разработан для построения структурных карт территорий с очень ограниченной информацией о структуре глубокозалегающих отложений, в то же время вышележащий горизонт вскрыт большой сетью пробуренных скважин. Этот метод особенно важен для районов, характеризующихся наличием стратиграфических несогласий и несоответствием структурных планов по различным опорным горизонтам. При построении структурных карт методом схождения принимают, что происходит закономерное изменение мощности толщ пород между верхним и нижним опорным горизонтами. При резких изменениях по площади мощностей отложений, залегающих между опорными стратиграфическими горизонтами, применение метода схождения ограничивается, а иногда вообще невозможно. Вследствие этого построение структурных карт методом схождения нецелесообразно для изучения таких сложных форм древнего рельефа, как поверхность эрозионных выступов, рифовых массивов, баров, форм рельефа в зонах выклинивания отложений, а также районов, где выявлены случаи некомпенсированного осадконакопления и различного уплотнения пород. Нецелесообразно применять метод схождения также для территорий, характеризующихся развитием сложной дизъюнктивной тектоники, так как наличие на исследуемых площадях сбросов, взбросов, надвигов, наклонных, лежачих и опрокинутых складок делает незакономерным распределение вертикальных мощностей между опорными горизонтами.

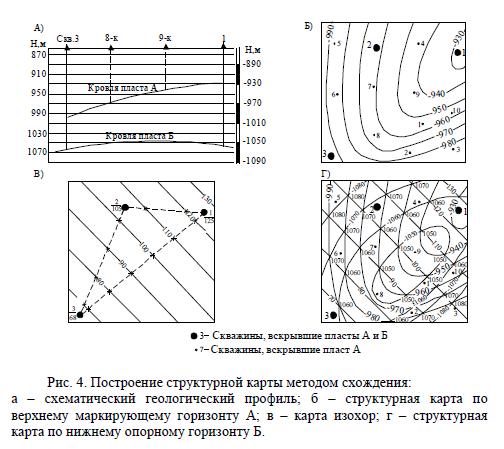

Первоначально строится структурная карта по верхнему опорному горизонту. Затем составляется вспомогательная карта изохор — изолиниями изображается расстояние между верхним и нижним опорными горизонтами (по вертикали), сечение которых должно быть принято равным сечению стратоизогипс на структурной карте верхнего опорного горизонта (рис. 4). Совмещая структурную карту по верхнему опорному пласту с картой изохор и вычитая из значений изогипс значения изохор в точках пересечения стратоизогипс и изохор. можно определить абсолютную отметку нижнего опорного горизонта во многих точках карты, при этом вычисление производится по правилам алгебраического суммирования. Она равна сумме абсолютной отметки верхнего горизонта и вертикальной мощности толщи пород между верхним и нижними горизонтами.

При построении структурной карты методом схождения необходимо соблюдать правила интерполяции. Как и при построении структурных карт методом треугольников, вначале намечают направление оси структуры. После этого соединяют изолиниями полученные одинаковые отметки и строят структурную карту по нижнему опорному горизонту.

Возможно применение метода схождения, располагая данными не менее чем по трем глубоким скважинам, расположенным не на одной прямой. При наличии небольшого количества скважин, вскрывших нижний горизонт, целесообразно строить карты схождения последовательно через небольшие интервалы мощностей хорошо скоррелированных отложений. Это позволяет переходить к построению структурной карты нижней поверхности через ряд вспомогательных опорных горизонтов.

Построение структурной карты по небольшому числу скважин методом схождения имеет большое значение для проектирования дальнейших поисково-разведочных работ.

Известно, что на практике наиболее распространен комбинированный способ построения структурных карт с привлечением всех вышеописанных методов. Разбуренные участки изучаемых территорий показывают, используя метод профилей, краевые, слабо разбуренные представляют способом треугольников, а положение глубокозалегающих горизонтов строят, применяя карты схождения.

Источник

Построение структурных карт

Для изображения складок, развитых на той или иной глубине, применяют структурные карты, на которых с помощью линий одинаковых высот (изогипс) изображается гипсометрическое положение опорных поверхностей. Таковыми могут быть кровля или подошва выделяемых в разрезе стратиграфических подразделений, кровля или подошва маркирующих горизонтов, пласты, заключающие полезные ископаемые, поверхности несогласия, поверхности интрузивных пород и др. Изогипсы, проведенные по поверхности горизонтов, имеющих определенное положение в стратиграфическом разрезе, называются стратоизогипсами.

При составлении структурных карт применяют также гипсометрические отметки выходов опорных горизонтов нa земную поверхность, данные бурения и геофизики.

Изображение складок на структурных картах отличается большой точностью, что обусловливает широкое применение этих карт при разведке и эксплуатации месторождений полезных ископаемых, имеющих форму пластовых залежей. С помощью структурных карт можно изобразить рельеф складок, скрытых под поверхностью Земли, что выгодно отличает эти карты от геологических карт и разрезов.

Методика построения структурных карт заключается в следующем. На топографическую карту наносят положение устьев скважин. Затем из буровых журналов берут абсолютную отметку устья скважины и глубину до кровли пласта. Вычитая из первой величины вторую, получают абсолютную отметку кровли пласта. Определение абсолютных отметок кровли пласта по данным буровых скважин приведено на рис. 35.

Таким же образом вычисляют абсолютные отметки кровли пласта по всем остальным скважинам и подписывают их на карте. Затем все скважины соединяют прямыми линиями, из которых получают сеть треугольников. При этом необходимо стремиться к тому, чтобы по возможности треугольники были равносторонними. Затем стороны треугольников делятся на равные отрезки в соответствии с разницей в отметках на концах сторон треугольников. Полученные однозначные отметки соединяют плавными кривыми линиями – стратоизогипсами.

Качество структурной карты во многом зависит от правильно построенной сети треугольников. Равносторонние треугольники необходимы для того, чтобы избежать появления на карте отсутствующих в действительности изгибов кровли пласта. На рис. 36, 38 приведены примеры правильной и неправильной разбивки сети треугольников при построении структурной карты.

Построив структурную карту кровли одного пласта, можно построить структурную карту подошвы этого же пласта. Для этой цели используется метод схождения.Его сущность заключается в том, что, используя структурную карту верхней поверхности (кровли) и сопоставляя с ней мощность пород, разделяющих два пласта, строят структурную карту нижней поверхности (подошвы).

Рассмотрим построение структурной карты методом схождения на конкретном примере. По данным бурения составлена структурная карта кровли верхнего пласта, образующего пологую брахиантиклинальную складку (рис.37). При проведении буровых работ до кровли нижнего пласта было установлено, что мощность промежуточной толщи пород в скважине А равна 300м, в скважине Б — 500м и в скважине В — 450м.

Как видно из приведенных цифр, мощность промежуточной толщи не постоянна. Для выяснения направления изменения мощности строится карта равных мощностей промежуточной толщи. Линии равных истинных мощностей называются изопахитами, а линии равных вертикальных мощностей – изохорами.

Для построения изохор соединяют точки расположения скважин на карте прямыми линиями. На сторонах полученного треугольника находят значения мощности промежуточной толщи через интервалы, соответствующие интервалам между стратоизогипсами кровли (подошвы) верхнего пласта. Точки с одинаковыми значениями мощности на сторонах треугольника соединяют прямыми линиями, которые и будут являться изохорами промежуточной толщи.

Построив карту мощностей и нанеся изохоры на структурную карту кровли (подошвы) верхнего пласта, находят точки пересечения стратоизогипс и изохор. В каждой такой точке определяется отметка кровли (подошвы) нижнего пласта, для чего из отметки стратоизогипсы вычитается отметка изохоры. Вычислив отметки для каждой точки, соединяют одинаковые значения плавными кривыми линиями, которые и будут представлять собой стратоизогипсы подошвы (кровли) нижнего пласта.

Точки, необходимые для составления структурной карты, можно также получить путём построения ряда разрезов с изображением кровли (подошвы) пласта. Таких разрезов должно быть достаточное количество. Отметки для каждой из точек вычисляют по разрезам и затем наносят по линиям разрезов на карту.

Источник

Методы построения структурных карт

Построение карт в изолиниях (структурных)……………………-2-4-

Построение структурных карт методом инвариантных ………..-4-5

Построение карт методом треугольников………………………..-5-7-

Построение карт методом схождения……………………………-7-10-

Построение карт методом профилей……………………………-10-11-

Построение карт методом количественного фона………………-11-12-

Построение карт методом качественного фона ………………… -12-

Построение карт по геологическим описаниям………………….-12-13-

Кто не строит карту, тот не геолог.

Леопольд фон Бух

В зависимости от условий составления, содержания, масштаба, степени теоретического обобщения и других условий методики составления различных карт значительно отличаются друг от друга. Карта может составляться большим коллективом в течение многих лет — например, целая армия геологов и помогавших им инженеров и рабочих других специальностей (от буровиков до авиаторов) в течение нескольких десятилетий составляла Государственную геологическую карту СССР масштаба 1:200 ООО. А может — одним автором за 1-2 дня (например, демонстрационная карта к научному докладу). Созданная карта может быть отправлена в фонды, а может готовиться к типографскому тиражированию. Дело геолога — создать рукописный (или компьютерный) оригинал карты. Технология создания оригинала новой карты называется авторскими работами.

Построение карт в изолиниях (структурных).

Из всех видов карт в геологии нефти и газа чаще всего используются карты в изолиниях. В изолиниях изображаются нефтенасыщенность, коллекторские свойства пластов, их эффективные мощности, пластовые давления и многие другие параметры. Но самыми распространенными в нефтегазовой геологии являются структурные карты — одна из разновидностей геологических карт в изолиниях. Они отображают в стратоизогипсах положение геологической граничной поверхности (кровли или подошвы пласта) относительно уровня моря. Стратоизогипсы — это линии, соединяющие на плане точки с одинаковыми абсолютными отметками геологической граничной поверхности, проведенные через равные высотные интервалы.

Другими словами, структурная карта — это карта подземного рельефа геологической граничной поверхности. Структурные карты хорошо поддаются алгоритмизации и последующему построению на ЭВМ. Методы построения структурных карт применима для любых карт в изолиниях. Структурные карты позволяют оценивать и анализировать условия залегания граничных поверхностей как в пределах крупных регионов, так и на отдельных разведочных площадях и месторождениях нефти и газа. Две структурные карты — кровли и подошвы позволяют охарактеризовать строение и условия залегания одного слоя, прогнозировать наличие или отсутствие ловушек для залежей нефти и газа. Несколько структурных карт позволяют установить взаимное расположение различных геологических граничных поверхностей, например, совпадение или смешение сводов локальных поднятий. При наличии разрывных дислокаций на структурной карте показываются линии пересечения структурной поверхности с ними.

Структурная карта дает представление о строении недр и возможность правильно и целенаправленно планировать проведение поисковых и разведочных работ, определять контуры открытых скоплений, нефти и газа, оценивать их запасы и проектировать разработку месторождений. Структурные карты строятся по данным бурения, или по геофизическим профилям.

В зависимости от качества и количества исходных данных, а также геологического строения района чаще всего пользуются следующими методами построения структурных карт инвариант, способом треугольников, схождения и профилей. При применении любого из методов сначала необходимо определить масштаб будущей карты и величину сечения изолиний.

В геологической практике масштаб структурной карты обычно обусловлен геологическими задачами и обоснованностью фактическим материалом. Наиболее распространенные масштабы: 1:5000, 1:10000, 1:25000 , 1:50000 и 1:100 000. Затем на топооснову наносят расположение скважин. На практике количество точек (скважин), необходимых для построения структурной карты, варьируется от 0,6-0,3 на 1 км2 для масштаба 1:200 000 до 6-12 для масштаба 1:10 000

При выборе сечения изогипс, основным правилом является достаточная детальность карты и неперегруженность ее лишними линиями. При пологом залегании геологической граничной поверхности оно обычно берется равным 5 или 10 м, для крутопадающих поверхностей — 25, 50 и 100 м. Сечение определяется также и масштабом карты: чем крупней масштаб карты, тем меньше сечение изогипс, а также количеством скважин, по данным которых построена данная карта. Существуют различные подходы к выбору сечения стратоизогипс, но, в общем, необходимо, чтобы в зонах самого большого сгущения изогипс просвет между ними был бы не менее 2 мм, иначе они сольются. В тех случаях, когда стратоизогипсы оказываются слишком редкими, между ним на отдельных участках можно проводить дополнительные, с половинным сечением. Как правило, для построения учебных структурных карт бывает достаточно 10 стратоизогипс. Тогда для определения их сечения необходимо вычислить разность между максимальной и минимальной абсолютными отметками структуры (с учетом знаков), полученное число разделить на 10 и округлить.

Обычно сечение изогипс округляется до 5, 10, 25, 20, 100 и т.д.

Затем следует, проанализировав фактический материал, установить примерную форму структуры, наметить ее ось, линии максимальных и минимальных отметок. Для простейших оценок руководствуются обычно следующими признаками:

· если в центральной части площади абсолютные отметки геологической опорной поверхности больше, чем на ее периферии — перед нами антиклиналь;

· если в центральной части площади абсолютные отметки меньше — синклиналь;

· если значения абсолютных отметок имеют тенденцию уменьшаться в каком-либо направлении — перед нами моноклиналь.

Построение структурных карт методом инвариантных линий и скатов.

Это самый простой метод построения структурных карт. Он наиболее успешно применяется в тех случаях, когда изображаемая структурная поверхность имеет облик горного хребта или долины. После определения сечения стратоизогипс и выбора высотных отметок последовательность работы следующая.

1. Анализируют высотные отметки и выделяют инвариантные линии — как скелет изображаемой поверхности. Эти инвариантные линии соответствуют линиям «водоразделов», или «тальвегов», на поверхности структуры (рис. 1а,б).

2. Намечают линии скатов (склонов) будущей поверхности, в основном перпендикулярно линиям инвариант (рис. 1в). Удобно, если линии скатов проходят через скважины.

3. На линиях инвариант и скатов путем линейной интерполяции отмечают точки, соответствующие выбранным для данной карты абсолютным отметкам стратоизогипс.

4. Соединяют одноименные отметки плавными линиями, начиная от самой высокой или самой глубокой, следя за тем, чтобы стратоизогипсы не пересекались.

5. Надписывают стратоизогипсы в их разрывах (рис.1 г)

Рис.1 . Последовательность построения на плане изолиний топографической поверхности методом инвариантных изолиний ( по В.А. Букринскому)

Построение структурных карт методом треугольников.

Метод треугольников — один из наиболее распространенных способов построения структурных карт в геологической практике. Чаше всего он применяется, если территория разбурена равномерной сетью скважин, а картируемые структурные формы предполагаются изометричными или брахиморфными. Этот метод заключается в том, что структурная форма представляется в виде системы плоскостей, каждая из которых строится по трем точкам. На рис.2 показано такое представление поверхности Р по пяти скважинам. Эта поверхность представлена четырьмя треугольниками ABC, ВСД, ДСЕ, ЕСА.

Рис.2. Представление произвольной поверхности, вскрытой пятью скважинами, системой треугольников.

При применении метода треугольников после нанесения скважин, определения сечения стратоизогипс и общего анализа структуры приступают собственно к построению структурной карты. Работа проводится в следующей последовательности:

Разбивка на треугольники. Для этого соединяют между собой точки расположения смежных скважин, в результате чего получается система треугольников. При этом можно соединять только те скважины, между которыми поверхность залегает моноклинально. Стороны треугольников не должны пересекаться друг с другом и не должны пересекать ось структуры, а треугольники должны быть как можно более равносторонними. Вдоль каждой стороны треугольника предполагается равномерное изменение абсолютной отметки пласта. На рисунке 3 приведен вариант возможной разбивки площади на треугольники.

Линейная интерполяция — пропорциональное деление расстояния между скважинами согласно выбранному сечению стратоизогипс (рис.3). Для этого нужно найти те места на отрезках между скважинами, где должны проходить изогипсы (при выбранном сечении).

Рис.3. Разбивка площади на треугольники и интерполяция: 1- скважина, 2-номера скважин и абсолютная отметка маркирующего горизонта, 3- предполагаемая ось складки.

Построение стратоизогипс. Полученные на сторонах треугольников значения изогипс для удобства построения карты надписываются, и одноименные значения соединяются плавными линиями, начиная от максимальных или минимальных значений стратоизогипс. Значения приведенных глубин изогипс подписываются в их «разрыве», причем основание цифр должно быть направлено вниз по наклону структурной формы (рис.4). При одинаковой крутизне геологической поверхности (одинаковом угле падения) изогипсы пройдут на одинаковом расстоянии друг от друга. При уменьшении углов паления расстояния между изогипсами увеличиваются (они как бы расходятся), а при увеличении — уменьшаются (наблюдается их сгущение) точно так же, как это происходит с заложением пласта или горизонталями рельефа.

Рис.4. Построение стратоизогипс.

Построение структурных карт методом схождения.

Метод схождения применяется в тех случаях, когда для построения структурной карты недостаточно данных по скважинам.

При поисково-разведочных работах верхние горизонты, как правило, изучены бурением гораздо лучше, чем нижние, глубоко залегающие пласты. Поэтому на практике при построении структурных карт более глубокозалегающего горизонта по единичным скважинам, используют, кроме этих данных, и структурную карту вышележащего горизонта. Этот метод получил название метода схождения. Применение этого метола возможно в том случае, если исследуемый горизонт вскрыт ограниченным числом глубоких скважин (не менее чем 3—4), равномерно расположенных по площади, а по одному из горизонтов верхней части осадочного чехла имеется структурная карта, точность которой обоснована большим количеством фактического материала. Метод схождения применим в районах с простым тектоническим строением. Он особенно важен в районах с несоответствием структурных планов по различным граничным геологическим поверхностям. Метод схождения нельзя применять в районах развития рифовых массивов, а также в зонах выклинивания отдельных комплексов пород, при некомпенсированном осадконакоплении и перерывах в осадконакоплении и размывах. Этот метод находит обязательное применение на первых этапах поисково-разведочных работ.

Сущность метода заключается в изучении характера изменения вертикальных мощностей между двумя геологическими поверхностями — первой (опорной), по которой имеется подробная структурная карта, и второй (картируемой), по которой ее следует построить. Следовательно, предварительным этапом в построении структурной карты методом схождения является построение карты равных вертикальных мощностей (карты изохор). Точность построения структурной карты по нижней поверхности зависит от достоверности карты вертикальных мощностей. Однако, в любом случае, она позволяет судить о соответствии или смешении свода структуры, а также наметить места расположения новых поисковых и разведочных скважин на изучаемой площади.

Для построения структурной карты по более глубоко залегающей геологической поверхности Б, вскрытой малым количеством скважин, необходимо сначала построить структурную карту по верхней граничной поверхности А, которая в достаточной степени изучена бурением методом инвариант или методом треугольников, так как мощность менее подвержена изменениям, чем структурная поверхность.

В скважинах, вскрывших обе геологические поверхности, определяют вертикальные толщины комплекса пород, заключенного между поверхностями А и Б. Для этого в каждой из этих скважин из альтитуды верхней поверхности А нужно вычесть альтитуду нижней поверхности Б. Полученные значения мощностей отложений подписать у соответствующих скважин.

1. Разбить отрезки между скважинами на треугольники аналогично тому, как это делалось в предыдущей работе.

2. Провести интерполяцию между скважинами и соединить точки с одинаковыми значениями толщин плавными линиями, получая карту (изохор), отражающую закономерности изменения вертикальных расстояний между указанными поверхностями. Сечение изохор по возможности должно соответствовать сечению изогипс карты верхней поверхности (рис.5).

Рис.5. Карта вертикальных мощностей (карта изохор): 1- скважины; 2- номера скважин и вертикальные мощности толщи, заключенной между поверхностями А и Б; 3- изохоры- линии равных вертикальных мощностей.

Если градиенты изменения толщин между скважинами значительны или, наоборот, слишком малы, можно изменить сечение изохор, но это несколько усложнит построение структурной карты по нижней граничной геологической поверхности.

3. Совместить структурную карту верхней граничной геологической поверхности А (рис. 16.4) с картой изохор. В точках пересечения изохор со стратоизогипсами поверхности А путем вычитания находят значения абсолютных отметок поверхности Б. В зависимости от положения граничных геологических поверхностей относительно нулевой поверхности (уровня моря) могут получиться положительные или отрицательные значения приведенных глубин поверхности Б (рис. 6).

Рис.6. Структурная карта, построенная методом схождения: 1- стратоизогипсы поверхности А; 2-изохоры; 3- стратоизогипсы поверхности Б.

4. Соединить плавными линиями точки, имеющие одинаковые приведенные глубины поверхности Б. В результате получится структурная карта по этой нижней поверхности. Описанное проведение изогипс для поверхности Б возможно при условии одинакового сечения изолиний поверхности А и карты изохор. При их разном сечении после определения приведенных глубин залегания поверхности Б в промежуточных точках необходимо провести между ними дополнительную интерполяцию, предварительно выбрав сечение стратоизогипс.

5. Подписать значения стратоизогипс.

Построение структурных карт методом профилей.

Метод профилей, как правило, применяется в сложных в тектоническом отношении районах, и является основным при построении структурных карт, так как и буровые скважины, и сейсмические работы проводятся в основном по профильной системе. Этот метод особенно важен при изучении геологического строения нефтяных и газовых месторождений, имеющих разрывные нарушения, так дает возможность трассировать на плане дизъюнктивные дислокации. А это, в свою очередь, позволяет правильно прогнозировать размещение залежей. Профили скважин закладываются обычно ряду поперечных (вкрест предполагаемого простирания структур), реже — продольных профилей. Иногда эти ряды соединяются связующим профилем, располагаемым перпендикулярно им. Для построения структурной карты методом профилей необходимо иметь изучаемой площади минимум три геологических профильных разреза, которые составляются по данным пробуренных скважин в масштабе строящейся карты.

На разрезах исходя из целей и задач работы выделяется геологическая поверхность — кровля опорного (маркирующего) или продуктивного горизонта, по которой необходимо построить структурную карту (рис. 7). Если картируемая территория разбита разломом на два блока, то плоскость разрывного нарушения (за исключением случая его вертикального положения) дает на плане две проекции следов пересечения с ним кровли пласта, которые являются границами блоков локального поднятия (складки): одна — верхнего, а другая — относительно опущенного. Разрыв сплошности геологической поверхности на структурной карте отображается разрывом изогипс. Порядок построения структурной карты методом профилей следующий.

На планшете (или плане местности), где обозначены точки расположения пробуренных скважин, показать линии расположения профилей.

На каждую из линий профилей перенести абсолютные отметки маркирующего горизонта. Для этого отложить от края разреза расстояния, соответствующие точкам пересечения маркирующего горизонта последовательно со всеми пересекаемыми им горизонталями. Построить линии изогипс выбранной геологической поверхности.

Рис.7. Построение структурной карты I методом профилей. Профили II: а-1-1’; б-2-2’;в-3-3’. (по В.А. Букринскому).

Построение карт методом количественного фона.

При составлении карт методом количественного фона сначала составляется карта в изолиниях. Затем промежутки между изолиниями закрашиваются в принятые для этих интервалов значений цвета или заполняются соответствующим крапом. При этом следует учитывать физиологические особенности восприятия изображений. Число одноцветных градаций (оттенков) на карте не должно превышать семи. Если необходимо показать большее количество градаций, можно сделать двухцветную шкалу. В ней оптимально все более яркими оттенками теплого цвета (красного, коричневого) показать интервалы возрастающих положительных значений или значений, больших среднего. Все более яркими оттенками холодного цвета (голубого, лилового, зеленого) показать интервалы возрастающих отрицательных значений или значений, меньших среднего. Если есть необходимость пользоваться многочисленными цветами, их желательно расположить в последовательности расположения спектральных цветов — от фиолетового до красного и коричневого.

При выборе оттенков цветов часто более интенсивно закрашивают участки с большими значениями признака, как на хорошо знакомых всем географических картах показываются высоты и глубины рельефа. Однако, например, на тектонических картах при изображении мощностей осадочного чехла на платформах, оттенки цвета обратные — чем глубже залегает фундамент, тем бледнее оттенок. Мы как бы хуже видим глубины.

Если карта черно-белая, то используют крап или штриховку. При этом исходят из того же принципа — чем больше значение картируемого признака, тем интенсивнее должны быть крап или штриховка. Отрицательным значениям соответствует горизонтальная штриховка, положительным — вертикальная. К этому правилу также не следует подходить догматически. В тех случаях, когда карта дополняется точечными и линейными знаками, целесообразно более интенсивным крапом заполнить участки, на которых меньше дополнительных знаков.

Построение карт методом качественного фона.

При составлении карт методом качественного фона сначала карту наносятся точки (области), в которых известен картируемый признак. Затем промежутки между одинаковыми признаками зашиваются в принятые для данного признака цвета или заполняются соответствующим крапом. Граница между областями с различными признаками проводится на середине расстояния, между ними или ищутся дополнительные косвенные признаки картируемых границ или проводятся дополнительные исследования по поиску картируемой границы. Если картируются выходящие на дневную поверхность породные тела, большую помощь при составлении карты оказывают материалы аэрокосмических съемок (МАКС).

Особенности восприятия изображений учитывают так же, как и ранее, однако при использовании метода качественного фона соседние площади должны быть возможно более контрастными. Число одноцветных градаций (оттенков) на карте не должно превыше семи, иначе их чрезвычайно трудно различать между собой.

В тех случаях, когда необходимо картировать пересечение топографических поверхностей (например, пересечение наклонно залегающих слоев и рельефа), работу начинают с построения молодых (верхних) геологических границ.

Построение карт по геологическим описаниям.

При горизонтальном залегании слоев поверхности их напластования практически совпадают с горизонтальными плоскостями, по этому очертания геологических границ повторяют горизонтали рельефа, параллельны или совпадают с ними. Задача изображения геологических границ, следовательно, сводится к проведению геологической границы, найденной хотя бы в одной точке по склонам одной и той же высоте. Если на территории имеется несколько возвышенностей, склоны которых включают высоту найденной границы она пройдет по всем склонам. Понятие «горизонтальное залегание» условно, так как идеально горизонтальные поверхности наслоения в земной коре не встречаются.

Карта наклонно залегающих пластов строится по данным опорных полевых наблюдений с помощью «заложения». Опорные наблюдения, как правило, делаются на контактах горных пород различного геологического возраста. В точках наблюдений геологами описаны эти контакты, выделены слои (проведена стратификации пород), охарактеризованы их строение и состав, проведены замеры элементов залегания. Последовательность работы:

1. Выделить структурные ярусы — комплексы согласно залегающих толщ, разделенных несогласиями.

2. Определить заложение для толщ верхнего структурного яруса. По данным заложения построить геологические границы.

3. Построить геологические границы нижнего структурного яруса. Для этого необходимо определить заложение для его толщ и по полученной его величине построить геологические границы до пересечения их с несогласием верхнего.

Карта складчатых толщ также строится по данным опорных полевых наблюдений с помощью «заложения» в опорных точках. Построение ведется от молодых геологических образований к древним, в порядке, обратном их формированию. При этом территорию следует разбить на элементарные площадки, на которых залегание можно считать однородным, построить вышеуказанным способом геологические границы на элементарных площадках, а затем сгладить получившиеся углы плавными линиями с учетом имеющихся элементов залегания в отдельных точках.

Если территория разбита разломами, сначала выделяются блоки, на которые она разбита, затем геологическая карта строится отдельно по каждому блоку.

4.Расставить индексы и раскрасить стратиграфические подразделения в принятые для них цвета, а также сделать соответствую штриховку (на геологических картах масштабов крупнее 1:100000 условными знаками показывается не только стратиграфическая принадлежность, но и литологический состав слагающих их подразделений).

1. Л.В. Милосердова, А.В. Мацера, Ю.В. Самсонов «Структурная геология»- изд. «Нефть и газ»- Москва-2004 г.- стр. 368-382.

2. А.В.Мацера, Л.В. Милосердова, Ю.В. Самсонов «Структурная геология»- Москва-2001г.

3. А.Е. Михайлов «Основы структурной геологии и геологического картирования» — изд. «Недра» — Москва- 1967год.

Источник